|

3ième partie :

III - 8.14 L'invention néolithique ou :

le triomphe des fermiers

suivi de :

La révolution néolithique

et le choc biologique de la Découverte

“Non, non, mille fois non ! Ne me parlez pas de comprendre les Noirs.

La mission du Blanc est d'être le fermier du monde

et il n'a pas à s'attarder à des contingences aussi dangereuses qu'inutiles.”

(J. London, L'inévitable Blanc, R. Laffont, Paris, 1985, p. 578)

Images de la Découverte

Le choc de la Découverte a l'or pour objet et pour symbole. Deux gravures de Theodore De Bry (1594), inspirées notamment de l'Historia del Mondo Nuovo de Girolamo Benzoni (1565), figurent cette opposition touchant la signification et la fonction de l'or (deux gravures associées, colorées à la main, Francfort, 1594, Theodore De Bry, New York, NYPL, Rare Books Division, 1590, 37 x 25,4 cm). Sur la première, les conquistadores se font remettre par les Indiens l'or qu'ils possèdent : un amoncellement d'objets réalisés dans ce métal. Un Indien nu est désigné comme le détenteur de cet entassement aussi inouï qu'hétéroclite et la représentation entend vraisemblablement exprimer l'idée que cet or, inutile aux Indiens, trouve son emploi et ses propriétaires naturels en la personne des conquistadores. Sur la seconde (infra), des Indiens versent de l'or fondu dans la gorge d'un Espagnol, tandis que d'autres Indiens, à l'arrière-plan, se livrent à des pratiques anthropophages.

Enregistrement du Tribut des IndiensYanaconas, en 1731,

versé à la paroisse de San Roque

L'imposition par les Espagnols d'un tribut en or fut à l'origine de la révolte d'Indiens Jivaros en 1599. Après avoir envahi la ville de Logrono et capturé le gouverneur, les indiens « le déshabillèrent complètement, lui lièrent pieds et poings et, tandis que certains se divertissaient fort à le frapper et à se moquer de lui, d'autres installaient dans la cour une grande forge où ils mirent à fondre l'or du tribut. Quand l'or fut fondu, ils lui ouvrirent la bouche avec un os, disant qu'ils voulaient voir si, pour une fois, il aurait assez d'or… » (Velasco, cité par Harner, 1973 : 192). Colomb, dans sa dernière lettre au roi Ferdinand : « Lo oro è metallo gli altri excellentissimo, e dell'oro si fanno li tesori e chi lo tiene fa e opera quanto vuole nel mondo, e finalmente aggionge a mandare le anime al Paradiso » : « L'or est le plus excellent des métaux [...] il peut même envoyer les âmes au Paradis » (Lettera rarissima data nelle Indie nella isola di Jamaica a 7 Julio del 1503 (Bassano, 1810), p. 29-31, citée par Humboldt, Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, 1817, tome quatrième, p. 272, Paris). Un commentaire nahuatl du Codex Florentino décrit les Espagnols à qui les messagers de Moctezuma viennent d'offrir des colliers d'or plongés « dans le ravissement. Comme le feraient des singes, ils soulèvent l'or. Ils s'asseoient avec des gestes qui manifestent leur jubilation ; ont dirait que leurs cœurs sont rajeunis et illuminés. Il est évident que c'est là ce qu'ils désirent avidement. Tout leur corps se dilate à cette idée ; ils montrent à cet égard un appétit furieux. Ils convoitent l'or comme des porcs affamés » (cité par Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Madrid, Siglo veintiuno de España, [1971] 1982, p. 27 ; trad. fr. Les Veines ouvertes de l'Amérique latine, Paris, Plon, coll. «Terre humaine », 1981, p. 31). En effet, selon un mot attribué à Cortez , les Espagnols, souffrent d'une maladie de cœur « dont l'or est le seul remède » (« Cortez lui demanda [à Teotlili, « commandant de la côte au nom des trois chef de l'empire »] si Motecuhzoma avait beaucoup d’or, lui disant que c’était un remède contre le mal de cœur dont beaucoup de ses soldats étaient affectés » - « Histoire des Chichimèques, par D. Fernando d’Alva Ixtlilxochitl, seconde partie, dans : Voyages, relations et mémoires originaux pour servir à l'histoire de la découverte de l’Amérique, Henri Ternaux-Compans, Paris : Arthus-Bertrand, 1840, vol. XIII, p. 161). L'appétit des Espagnols pour l'or est aussi incompréhensible pour les Indiens que l'anthropophagie pour les Européens.

Une gravure de l'indien quechua Felipe Guaman Poma de Ayala, dans sa chronique de la conquête du Pérou, dont il commence la rédaction illustrée en 1587, confirme cet appétit des Espagnols pour l'or dans le face à face d'un Inca et d'un Espagnol (infra) :

L'Inca :

- Tu manges cet or ?

L'Espagnol :

- Este oro comemos.

Deux autres gravures de Theodore De Bry mettent en scène cette opposition (Americæ Pars Sexta, 1596, fol. 7 et Americæ Pars Quinta, 1595, fol. 18) : - quand Pizarre « avalla par terre » Hataualpa, « ce dernier Roy du Peru » pour s'emparer des « brancars d'or » et de la « cheze d'or », selon les termes de Montaigne (Des coches, Essais, III, VI, p. 894, édition de la Pléïade) sur lesquels il était porté au milieu de la bataille - et quand Pedro de Alvarado et ses soldats massacrèrent les Mexicains pour s'emparer des bijoux dont ils étaient parés à l'occasion d'une fête.

Les auteurs de ces actes de brigandage sont en réalité une avant-garde du concept d'Europe, signifiant de manière grossière et criminelle le fonctionnement ordinaire d'un mode de production avec ses valeurs, ses codes et son éthique. La fascination pour l'or, concentré de richesse et symbole de toute richesse, objet par excellence de l'universelle convoitise « par-deça » (en Europe), fin ultime de tout travail et de toute peine s'exprime ici dans une confrontation tragique : ceux qui ont l'or (qui ont tout) sont à la merci d'une petite troupe d'Espagnols ayant trouvé ce vers quoi tendait la Découverte, portée par le développement d'une idée inconnue dans le Nouveau monde : la stratification sociale et l'or qui la résume. Ces aventuriers « ivres d'un rêve héroïque et brutal », « fatigués de porter leurs misères hautaines », tels que chantés par Hérédia, hommes de sac et de corde, le plus souvent (la tradition fait de Francisco Pizarro un gardien de porcs illettré) sont mus en réalité par la dureté de l'existence « par-deça » : par la malédiction divine qui condamne Adam à quitter le Jardin d'Eden et à gagner son pain à la sueur de son front. Un monde caractérisé par la concurrence, la rareté, la loi et la peine découvre un monde caractérisé par l'égalité, l'abondance et la liberté.

« Ils n'ont de vêtements ni de laine, ni de lin, ni de coton, car ils n'en ont aucun besoin. Ils n’ont pas non plus de biens personnels car tout est en commun. Ils vivent ensemble, sans roi, sans autorité, et chacun est seigneur de soi-même. Ils prennent autant de femmes qu’ils le désirent, le fils s’accouple avec la mère, le frère avec la sœur, le premier venu avec la première venue, et chacun au gré de ses rencontres. Chaque fois qu’ils le veulent ils défont leur mariage, et en cela aucun n’observe aucune règle. De plus, ils n’ont aucune église, ils n’ont aucune loi et ils ne sont même pas idolâtres. Que dire de plus ? Ils vivent selon la nature, et ils peuvent se dire épicuriens plutôt que stoïciens (Americo Vespucci, Mundus Novus (1503), dans : Le Nouveau Monde. Les voyages d’Amerigo Vespucci (1497-1504), traduction, introduction et notes de J.P. Duviols, Paris : Chandeigne, 2005, p. 139-140).

Sarcophage du IVe siècle

(gerbe de blé et mouton domestique ; agriculture et tissage)

Mosaïque de la Chapelle Palatine (Palerme, XIIe siècle)

INSUDORE VULTUS TUI VESCERIS PANE TUO

Tu gagneras ton pain à la sueur de ton visage. (Genèse, III, 16-19)

Du paradis de la cueillette à la malédiction de la culture :

16. “À la femme il dit : "J'augmenterai beaucoup la douleur de ta grossesse ; c'est dans les souffrances que tu mettras au monde des enfants, et vers ton mari sera ton désir, et lui te dominera". 17. Et à Adam il dit : "Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as alors mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : 'Tu ne dois pas en manger', maudit est le sol à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras les produits tous les jours de ta vie. 18. Il fera pousser pour toi épines et chardons, et tu devras manger la végétation des champs. 19. À la sueur de ton visage tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière.”

Dans les sociétés amérindiennes, les activités qui ont la subsistance pour objet n'engendrent pas de différenciation sociale. La confrontation des deux mondes est largement celle de deux écologies : celle du « laboureur » et celle du « chasseur-cueilleur » (ou celle de l'agriculture intensive et celle de l'agriculture extensive). Ces deux écologies engageant des valeurs adverses. Une lecture cursive des analyses de plusieurs auteurs ayant pensé cette confrontation, Michel de Montaigne, Cornelius De Pauw, Georg Wilhem Friedrich Hegel et Alexis de Tocqueville permet de caractériser, en creux, ce que nous avons appelé plus haut le « concept d'Europe » – dont l'Europe n'a pas le monopole : d'Eurasie en réalité – qui définit les sociétés stratifiées.

Cornelius de Pauw et ses Recherches philosophiques sur les Américains

Parmi les « singularitez » de la Découverte, en effet : le constat de l'oisiveté et de l'indifférenciation sociale des Indiens. Ils ignorent le travail, la spécialisation et la hiérarchie, au sens séculier de ces mots. Cette quasi-absence de stratification sociale – banale, essentielle et constitutive de l'ordre des choses « par-deça » – apparaît comme une marque princeps du Nouveau Monde. Il n'est pas sûr que ce trait nous soit aujourd'hui aussi parlant. Nous voyons les sociétés lointaines avec la nostalgie d'un âge d'or ou à travers le prisme d'un égalitarisme rêvé et la découverte de l'Amérique n'est pas pour nous ce qu'elle fut quand « Nostre monde [venait] d'en trouver un autre » selon le mot de Montaigne (Des coches, III, 6, 886). Cette découverte ayant été « l'événement le plus mémorable parmi les hommes […] en remontant des temps présents aux temps les plus reculés », selon Cornelius De Pauw , dans un "Discours préliminaire" à ses Recherches philosophiques sur les Américains. (Berlin, 1771, p. III) .

Les deux figures antithétiques du « bon sauvage » vivant comme aux premiers temps et du barbare « hébété » n'ayant jamais quitté l'état de nature révèlent une même vulnérabilité : le cataclysme de la Conquête est contenu dans cette irruption d'un monde organisé dans un monde naïf et primitif. « C'estoit un monde enfant » dit Montaigne (Des coches, III, 6, 887). « Toute la force et l'injustice étaient du côté des Européens : les Américains n'avaient que de la faiblesse : ils devaient donc être exterminés, et exterminés dans un instant » écrit De Pauw (op. cit., p . IV). De Pauw est de ceux qui compatissent et qui condamnent l'extermination des Américains. « Il est certain que la conquête du nouveau monde, si fameuse et si injuste, a été le plus grand des malheurs que l'humanité ait essuyé. » (op. cit., p. IV-V). Argumentant que la « cupide » Europe a suffisamment « abusé de sa supériorité », il réprouve les « Politiques à projets » et les « philosophes possédant le don de l'inconséquence » (allusion notamment à Charles de Brosses, et à son Histoire des navigations aux terres australes, parue en 1756) qui poussent à envahir les « terres australes », ce « pays ignoré » – ce sont les expéditions de Cook, entre 1768 et 1775, traversant à trois reprises le cercle polaire antarctique, à la latitude de 66° Sud, qui démontreront l'inexistence de ce continent). « N'achetons pas l'éclaircissement de quelques points de Géographie, par la destruction d'une partie du globe, ne massacrons pas les Papous, pour connaître au Thermomètre de Réaumur, le climat de la Nouvelle Guinée » ironise De Pauw (op. cit., p . IV). A l'opposé de ces entreprises intéressées qui se justifient de science, son propos, qui se veut lui aussi scientifique, est d'édification, mais dans l'exacte mesure où il voit dans l'Américain une image en creux de la civilisation. Son Préliminaire introduit une représentation entièrement négative de l'autre homme, de son écologie, de ses valeurs : une glorification indirecte des valeurs de l'Ancien monde.

Le sous-titre de l'ouvrage de De Pauw : Mémoires intéressants pour servir à l'Histoire de l'Espèce humaine, révèle sa véritable ambition : une histoire naturelle de l'homme. « Il est du ressort de la philosophie de l'Histoire, de marquer par quel degrés l'esprit humain s'est élevé aux grandes inventions et d'expliquer pourquoi les mêmes découvertes ont été portées à un plus haut point de perfection dans un type que dans un autre » (op. cit., p. 206). Mais « l'Histoire de l'Homme Naturel » (op. cit., p. XIJ), en l'espèce, concernant les Américains, est sans histoire. Les relations des voyages et les traités touchant l'Amérique utilisés par De Pauw lui servent à camper une sorte d'Antimonde selon la longitude (après la découverte de Colomb, la question d'un « anti-œkoumène » est posée) qui, de même que l'Antichtone est supposée faire équilibre aux masses continentales de l'hémisphère Nord, représenterait, au moral, une sorte d'envers de la civilisation : « La nature a tout ôté à un hémisphère de ce globe pour le donner à l'autre ». L'Indien est pour De Pauw la figure fantasmée de l'homme avant la civilisation, une sorte de contre-exemple pédagogique. Le programme annoncé (« marquer par quels degrés… ») reste tel et l'argumentaire paraît s'épuiser dans la construction de cet homme naturel qu'est l'Américain. « Les Californiens végètent plutôt qu'ils ne vivent, et on est tenté de leur refuser une âme. » (op. cit., I, p. 204).

Du fait de la constitution congénitalement débile de l'Américain, ce que cette survie sans invention, propre au Nouveau Monde, peut enseigner est donc négatif. Cette histoire ne peut donc être que physique. « Si nous avons dépeint les Américains comme une race d'hommes qui ont tous les défauts des enfants, comme une espèce dégénérée du genre humain, lâche, impuissante, sans force physique, sans vigueur, sans élévation d'esprit, nous n'avons rien donné à l'imagination en faisant ce portrait, qui surprendra par sa nouveauté, parce que l'Histoire de l'Homme Naturel a été plus négligée qu'on ne pense » (Préliminaire, p. XJ-XIJ). Et De Pauw s'excuse auprès du lecteur du naturalisme de sa description : « La connoissance de l'homme physique ayant été le premier objet de ces Recherches, ce seroit une bizarrerie extrême, de ne pas nous pardonner de certains détails qu'on pardonne tous les jours à ceux qui décrivent des insectes et qui composent des volumes entiers sur la façon dont les Limaçons s'accouplent » (id. p. XIIJ), convaincu de montrer dans la constitution physique des Indiens la raison de leur état végétatif. (Il entend appliquer aux Indiens la thèse de Buffon sur la « dégénération » des espèces animales sur le continent américain.)

A travers ce fantasme d'un Américain définitivement enkysté dans la nature, De Pauw poursuit un propos à la fois de conjuration et d'édification : la civilisation qu'il décrit n'est rien d'autre que l'absence de civilisation, et son objet d'étude une autre espèce. « Il doit exister dans l'organisation des Américains une cause quelconque… » (op. cit., I, pp. 84) Cette cause qui se reconnaît à la « dégénérescence » des amérindiens procède sans doute de leur constitution, on l'a dit, mais c'est par ses traits sociétaux qu'elle s'exprime et c'est, précisément, ce qui retient la description de De Pauw : la dégénérescence s'accomplit (si l'on peut dire, puisque cette histoire de l' « homme physique » est « fixiste ») dans l'uniformité sociale. Dans une tirade qui s'emploie à dénoncer cette imbécile uniformité, caractéristique du « génie abruti des Américains » op. cit., II, p. 141, De Pauw dépeint avec une sorte d'horreur un monde où l'on ne peut pas être soi, c'est-à-dire différent, un antimonde caractérisé par l'uniformité, l'apathie et, nécessairement, la stérilité (les italiques sont nôtres) :

« Également barbares, vivant également de la chasse et de la pêche, dans des pays froids, stériles, couverts de bois, quelle disproportion voudroit-on imaginer entr'eux ? Là où l'on ressent les mêmes besoins, là où les moyens d'y satisfaire sont les mêmes, là où les influences de l'air sont si semblables, les mœurs peuvent-elles se contredire, les idées peuvent-elles varier ? » (op. cit., I, p. 115) « L'insensibilité est en eux [les Californiens] un vice de leur constitution altérée : ils sont d'une paresse impardonnable, n'inventent rien, n'entreprennent rien, et n'étendent point la sphère de leur conception au-delà de ce qu'ils voyent : pusillanimes, poltrons, énervés, sans noblesse d'esprit, le découragement et le défaut absolu de ce qui constitue l'animal raisonnable, les rendent inutiles à eux-mêmes et à la société » ; « …on a même désespéré d'en pouvoir faire des esclaves. » (op. cit.,. I, pp. 169 et 171). Cet envers de la civilisation est l'envers de l'éthique de la différenciation qui caractérise les sociétés stratifiées.

Age de pierre, âge d'abondance

En réalité, les civilisations en cause sont des civilisations d'abondance (relative), quand c'est la rareté et le travail qui conditionnent l'existence « par-deça ». Le travail, rapporte Thevet des Indiens du littoral brésilien, n'est qu'un « jardinage » qui occupe « quelque repos de guerre » : « Nos sauvages estant en quelque repos de guerre, n'ont guere autre vacation, que de faire leurs jardins ; et jaçoit que quelques uns d'entre eux facent aucun trafic, si est ce que la necessité les contraint de cultiver la terre pour vivre. » (La Cosmographie universelle, f 947 v°, André Thevet, Les Français en Amérique pendant la deuxième moitié du XVIe siècle ; le Brésil et les Brésiliens, Paris, P. U. F., 1953, choix de textes et notes par S. Lussagnet). Léry : « Le pays de nos Tououpinambaoults soit capable de nourrir dix fois plus de peuple qu'il n'y en a ». ((Jean de Léry, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil autrement dite Amérique (1580). Genève, Droz, 1975, p. 139) ) Staden : Les Tupinamba « ne se partagent pas la terre et ne connaissent pas l'argent : leurs trésors sont des plumes d'oiseaux. Celui qui en a beaucoup est riche ; et celui qui possède une belle pierre à mettre dans ses lèvres passe pour un des plus riches de la tribu ». (Staden, H., Nus, féroces et anthropophages, 1557. Paris, Métailié, 1979, p. 196) « Ils ne sont pas en debat de la conqueste de nouvelles terres, car ils jouyssent encore de cette uberté naturelle qui les fournit sans travail et sans peine de toutes choses necessaires, en telle abondance qu'ils n'ont que faire d'agrandir leurs limites. » (Essais, I, XXXI, p. 208) « C'est une nation […] en laquelle il n'y a aucune espece de trafique ; nulle cognoissance des lettres, nulle science de nombres ; nul nom de magistrat, ny de superiorité politique ; nul usage de service, de richesse ou de pauvreté, ; nul contrat ; nulles successions, nuls partages ; nulles occupations qu'oysives […] » (Essais, I, XXXI, p. 204) Des coches : « … Il n'y a pas cinquante ans qu'il [ce monde] ne sçavoit ny lettres, ny pois, ny mesure, ny vestement, ny bleds, ny vignes. Il estoit encore tout nud au giron, et ne vivoit que des moyens de sa mere nourrice. » (886-7) « …Contez, dis-je, aux conquerans cette disparité, vous leur ostez toute l'occasion de tant de victoires. » (888) Commerce, écriture, numération (l'invention de l'écriture et de la numération sont souvent associées à l'enregistrement des productions et des biens), justice, hiérarchie, héritage, partage : soit accumulation au lieu de consomption, travail au lieu de cueillette ou « jardinage », negotium au lieu d'otium.

La révolution néolithique et la stratification sociale

Le mythe du Paradis raconte un âge d'or révolu. Il met en corrélation la connaissance (symbolisée par l’arbre qui porte le fruit défendu), la rupture de l’innocence, la fin de l’âge de la cueillette et, en même temps que sa ressource, la « malédiction » de l’agriculture. « Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux » argumente le serpent (Genèse III, 5). La connaissance en cause s’avère être celle de la maîtrise de la reproduction des plantes et des espèces animales. Alors que, pour paraphraser un jugement (cité plus loin) qui caractérise l’état de nature en termes dépréciatifs, l’homme était « l'ennemi des autres animaux », il va devenir « leur supérieur ». En effet : l’intelligence et la mise en œuvre des lois de la reproduction (de la nature naturante) fait de l’homme « l’égal de Dieu », mais le rappelle aussi à sa condition temporelle et sexuée (à sa nature naturée : « car tu es poussière et tu retourneras à la poussière). « Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus » (Genèse III, 7)…

Le fait que la révolution néolithique se soit produite à peu près en même temps en différents endroits du globe tend à montrer que ce changement de stratégie dans l'acquisition des ressources alimentaires est une réponse à une contrainte environnementale – vraisemblablement une modification du climat. Prenant en charge les processus de reproduction des céréales et de certaines espèces animales, dont le croît naturel constituait leur subsistance, les hommes du dernier paléolithique ont dû modifier leur écologie en conséquence. Le passage, par exemple, de la cueillette du blé amidonnier sauvage à sa culture, à distance de son aire naturelle, dans les zones fertilisées par les alluvions qu'on observe ainsi au Moyen Orient (grâce à l'archéo-palynologie) engage sédentarisation, concentration humaine, sélection des espèces végétales et animales, irrigation, constitution de stocks dès que les moyens de conservation sont disponibles (celle-ci ayant précédé la culture). Quand l'accumulation est possible et qu'elle a un sens, la concurrence s'installe pour le contrôle des ressources et des moyens de production.

La nécropole de chasseurs-collecteurs-stockeurs de graminées sauvages de Jebel Sahaba, en Nubie - c. 8000 - témoigne d'un nombre important de morts violentes : cinquante-huit squelettes y sont ensevelis, la tête vers l'Est, en position fléchie ; vingt-quatre d'entre eux portent la marque sur les vertèbres cervicales ou sur les côtes de pointes de flèches en silex ou de sagaies, des traces de coups sont visibles sur d'autres ossements.

L'épuisement des sols, auquel la technique des proto-agriculteurs n'est guère en mesure de pallier, fait des terres enrichies par les apports naturels de limon un moyen de production particulièrement recherché et oblige les agriculteurs qui en sont exclus à la quête de nouvelles terres – justiciables d'une agriculture extensive, quand les progrès de l'irrigation, de la sélection ou des méthodes d'exploitation appropriées assurent des rendements à peu près constants des sols alluvionnaires. Lorsque la limite des capacités de production a été atteinte, l'équilibre démographique, la spécialisation et la sujétion sociale – avec son ferment subversif – se mettent en place.

L'accroissement démographique ainsi que la stenochôria (lit. « étroitesse des terres ») sont vraisemblablement à l'origine de deux processus complémentaires d'exclusion résultant de la concurrence pour la possession des terres fertiles. L'un d'exclusion horizontale, ou territoriale : d'émigration en vue de la recherche et de la mise en culture de nouvelles terres ; l'autre d'exclusion verticale, ou juridique : fondant un accaparement des moyens de production, une hiérarchie et une spécialisation sociale. « Le métier de chasseur n'est point favorable à la population », notait Rousseau dans l'Essai sur l'origine des langues (note, p. 12, édition de 1826, Verdet et Lequien, Paris). La densité de population des paysans néolithiques était vraisemblablement dix à cinquante fois supérieure à celle des derniers chasseurs. Ce qui s'explique aisément par le fait que l'agriculture a permis à l'homme de se sédentariser et de s'affranchir ainsi du contrôle des naissances qu'imposent les déplacements fréquents. Comme ceux d'aujourd'hui, qui espacent les grossesses par le recours à l'allaitement prolongé et des règles d'évitement sexuel jusqu'à ce que l'enfant soit en âge de se déplacer, les chasseurs-cueilleurs de la préhistoire maintenaient leur population à un niveau à peu près constant. L'expansion des agriculteurs, qui s'est poursuivie jusqu'au siècle dernier par les migrations européennes, a dû commencer quand les premières concentrations ont fait apparaître un seuil alimentaire justifiant l'émigration d'une partie de la population vers des régions vierges d'exploitation.

L'or symbolise cette opposition d'un monde fondé sur la rareté et l'économie et d'un monde fondé sur l'abondance et la consomption. C'est l'opposition que déploie la célèbre page de Montaigne sur les cannibales citée plus haut : Nul, nul, nul… Ce constat résume a contrario la constitution des sociétés stratifiées. Il y a en effet, comme le fondateur des études de parenté, Henry Morgan, l'a mis en évidence, une relation nécessaire entre le système de production des ressources, le système juridique et la structure de la famille. C'est la différence entre les systèmes de parenté à classes et les systèmes de parenté descriptifs (où les termes de parenté renvoient à une seule position généalogique). Limitation des terres et croissance démographique engendrent concurrence et appropriation. Distinction. La terre cesse d'être commune ou d'appartenir à celui qui la cultive pour le temps où il la cultive : appropriée, elle se transmet de génération en génération, circonstance qui requiert une identification des unités domestiques dans les classes générationnelles. (Vide infra : chapitre 13.2 : Transmettre le patrimoine génétique, transmettre le patrimoine économique : paradoxes de la reproduction.)

Montaigne pointe justement cette relation de la possession et de la parenté : là où l'or est sans valeur économique (où l'or est « immobile »), les relations sociales et la conception de la parenté sont autres. « Ils s'entr'appellent generalement, ceux de mesme aage frere ; enfans ceux qui sont au dessoubs ; et les vieillards sont peres à tous les autres. Ceux-cy laissent à leurs héritiers en commun cette pleine possession de biens par indivis, sans autre titre que celuy tout pur que nature donne à ses creatures, les produisant au monde. Si leurs voisins passent les montaignes pour les venir assaillir, et qu'ils emportent la victoire sur eux, l'acquest du victorieux, c'est la gloire, et l'avantage d'estre demeuré maistre en valeur et en vertu ; car autrement ils n'ont que faire des biens des vaincus. » (I, XXXI, pp. 208-09) « C'est que l'usage de la monnoye estoit entierement inconneu, et que par consequent leur or se trouva touva tout assemblé, n'estant en autre service que de montre et de parade, comme un meuble reservé de pere en fils par plusieurs puissants Roys, qui espuisoient toujours leurs mines pour faire ce grand monceau de vases et statues à l'ornement de leurs palais et de leurs temples, au lieu que nostre or est tout en emploite et en commerce […] Imaginons que nos Roys amoncelassent ainsi tout l'or qu'ils pourroient trouver en plusieurs siècles, et le gardassent immobile. » (III, 6, p. 892) Le siècle de la Découverte est aussi celui où la valeur même de la monnaie fait question : « On ne regarde plus ce que les monnoyes poisent et valent, mais chacun à son tour les reçoit selon le pris que l'approbation commune et le cours leur donne. On ne plaide pas de l'alloy, mais de l'usage : ainsi se mettent également toutes choses ». (II, 12…) Ce divorce entre la valeur nominale et le cours, que l'afflux de l'or et de l'argent américain amplifie, est à l'origine de la théorie monétaire : il rend manifeste la fonction économique du numéraire. (D'où les lois somptuaires qui visaient à réglementer l'usage des métaux précieux – et des étoffes.)

La conquête et l'expansion des Européens sur les terres « inexploitées » ou « vierges » a pour leitmotiv ce constat d'un usage inapproprié des métaux précieux et d'une friche des moyens de production. C'est cette inexploitation et cette inactivité qui justifient aux yeux des fermiers l'appropriation des terres.

Hegel et la raison dans l'Histoire : l'Esprit et les sociétés froides

Le regard porté par Hegel sur les « sociétés froides » est dans le droit fil de De Pauw. Il suffira ici de quelques citations extraites de La raison dans l'histoire (cours professés à partir de 1830 - cités dans l'édition de l'Union Générale d'Editions, coll. 10/18, 1965) pour caractériser cette fiction pédagogique dévouée à l'édification de l'Europe. Sa vision des civilisations amérindiennes d'abord. Mexique et Pérou ? « Une civilisation entièrement naturelle et qui devait, par conséquent, s'effondrer au premier contact avec l'Esprit. L'Amérique s'est toujours montrée et se montre encore impuissante aussi bien du point de vue physique que du point de vue moral. Depuis que les Européens ont abordé en Amérique, les indigènes ont disparu peu à peu au souffle de l'activité européenne. Même chez les animaux, on rencontre la même infériorité qui se remarque chez les hommes. » (p. 232) (C'est Buffon revu par De Pauw…)

Mais c'est l'Afrique noire qui constitue pour Hegel cet antimonde qui sert exemplairement à penser l'ordre, la civilisation et l'Histoire. L'opposition est ici – pour notre propos – l'écologie de l'agriculture intensive (où s'exerce la propriété) et l'écologie de l'agriculture extensive (où la terre n'est pas mesurée et où la propriété est collective ; vide infra : chapitre 13.2). « Celui qui veut connaître les manifestations épouvantables de la nature humaine peut les trouver en Afrique. » (p. 269) Distinguer : c'est bien de l'Afrique noire, l'« Afrique proprement dite » (p. 247), qu'il s'agit, car « l'Afrique est, pour ainsi dire, composée de trois continents qui sont totalement séparés l'un de l'autre et n'ont aucune communication réciproque » (au nord du Sahara : l'Afrique « pour ainsi dire, européenne », puis le bassin du Nil « qui se rattache à l'Asie » (pp. 245-6). « Dans cette partie principale de l'Afrique [donc] il ne peut y avoir d'histoire proprement dite » (p. 249).

« Ce caractère [de l'Afrique] est difficile à comprendre, car il diffère complètement de notre monde culturel ; il a en soi quelque chose d'entièrement étranger à notre conscience. » (id.) « L'homme, en Afrique, c'est l'homme dans son immédiateté. » « C'est un homme à l'état brut. » (p. 251)

« Le nègre représente l'homme naturel dans toute sa barbarie et son absence de discipline. Pour le comprendre, nous devons abandonner toutes nos façons de voir européennes. Nous ne devons penser ni à un Dieu spirituel ni à une loi morale ; nous devons faire abstraction de tout esprit de respect et de moralité, de tout ce qui s'appelle sentiment si nous voulons saisir sa nature. Tout cela, en effet, manque à l'homme qui en est au stade de l'immédiateté : on ne peut rien trouver dans son caractère qui s'accorde à l'humain. C'est précisément pour cette raison que nous ne pouvons vraiment nous identifier, par le sentiment, à sa nature, de la même façon que nous ne pouvons nous identifier à celle d'un chien ou à celle d'un Grec qui s'agenouillait devant l'image de Zeus. Ce n'est que par la pensée que nous pouvons parvenir à cette compréhension de sa nature ; nous ne pouvons en effet sentir que ce qui est semblable à nos sentiments. » (p. 251)

« Le fait de dévorer des hommes correspond au principe africain. » (p. 259) « Une telle dévalorisation de l'homme explique que l'esclavage soit, en Afrique, le rapport de base du droit. » (id.) « L'esclavage est une injustice en soi et pour soi, parce que l'essence de l'homme est la liberté. Mais pour arriver à la liberté, l'homme doit acquérir la maturité nécessaire […] L'esclavage ne doit pas exister car il est en soi et pour soi injuste selon le concept de la chose. Mais le “doit” exprime quelque chose de subjectif, il est, comme tel, non historique. Ce qui manque encore au “doit”, c'est la substantialité éthique d'un Etat. » (p. 260) « La polygamie des noirs a souvent pour fin la génération d'un grand nombre d'enfants qui pourront tous être vendus comme esclaves. » (p. 261) « Ce que nous comprenons en somme sous le nom d'Afrique, c'est un monde anhistorique non-développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. » (p. 269)

Tocqueville

Pendant qu'Hegel philosophe ex cathedra sur les civilisations amérindiennes et africaines, Tocqueville entreprend, en 1831, un voyage en Amérique. Il a vingt-cinq ans. (Léry, cité plus haut, a « environ 22 ans », écrit-il, quand il s'embarque pour le Brésil.) Tocqueville porte sur les effets du « souffle de l'Esprit » selon Hegel un autre regard. Il voyage pour voir et non pour entreprendre : « Nos costumes de voyage et nos fusils n'annonçaient guère des entrepreneurs d'industrie et voyager pour voir était une chose absolument insolite » (Voyage en Amérique, 1991, édition de la Pléïade, I, p. 375, c'est nous qui soulignons). George Catlin voyage chez les Indiens nord-américains de 1832 à 1839, Maximilian de Wied remonte le Missouri sur le Yellowstone avec Karl Bodmer en avril 1833 (Reise in das innere Nord-America in den Jahren 1832 bis 1834, Coblenz, 1839). C'est la période qui précède l'anénantissement. Au désappointement de Tocqueville à la vue des premiers Indiens (“Je ne crois pas avoir jamais éprouvé un désappointement plus complet qu'à la vue de ces Indiens. […] je m'attendais à voir dans les indigènes de l'Amérique des sauvages sur la figure desquels la nature avait laissé la trace de quelques-unes de ces vertus hautaines qu'enfante l'esprit de liberté” (Quinze jours dans le désert, I, p. 361) répond l'explication de George Catlin : "…the tribes of the red men of North America, as a nation of human beings, are on their wane ; that (to use their own very beautiful figure) 'they are fast traveling to the shades of their fathers, towards the setting sun'". "The traveler who would see these people in their native simplicity and beauty, must needs be hastily on his way to the prairies and Rocky Mountains, or he will see them only as they are now sees on the frontiers, as a basket of dead game, – harassed, chased, bleeding and dead ; with their plumage and colours despoiled" (Catlin, Letters and Notes on the Manners, Customs, and Conditions of North American Indians, David Bogue, 1844, I, p. 10).

Ce voyage, à l'inverse du voyage fantasmatique de De Pauw ou Hegel est pour le (jeune) juriste un miroir et non un faire-valoir. Tocqueville continue Montaigne, quand Hegel continue De Pauw (le regard du ministre Tocqueville sur l'Algérie sera d'une autre nature). Même constat que De Pauw quant à l'anéantissement des Indiens : « – Les Indiens, reprenaient notre hôte, ils ont été je ne sais trop où par-delà les Grands Lacs ? C'est une race qui s'éteint ; ils ne sont pas faits pour la civilisation : elle les tue » (id., I, p. 360). La volonté de Tocqueville de visiter « un lieu que n'avait pas encore atteint le torrent de la civilisation européenne » (id., p. 369) est soutenue par le sentiment de l'inéluctable anéantissement des Indiens et la recherche nostalgique d'un Eden disparu : « Le désert était là tel qu'il s'offrit sans doute il y a six mille ans aux regards de nos premiers pères ; une solitude fleurie, délicieuse, embaumée ; magnifique demeure, palais vivant, bâti pour l'homme mais où le maître n'avait pas encore pénétré » (id., p. 407). Que s'est-il donc passé après la sortie du Paradis (celui de l'Ancien monde) pour que les hommes frappés par le châtiment divin soient en mesure d'anéantir les habitants de l'Eden américain, de défier le Souverain Juge en retournant en élection la malédiction divine et de se proclamer « ...maîtres et possesseurs de la nature » ?

Car ce Voyage en Amérique n'est pas seulement le constat d'une destruction, c'est, fondamentalement, l'occasion d'une expertise de cette nouvelle race de conquérants que sont les pionniers et, par là de l'écologie de l'Ancien monde qui explique une destruction nécessaire, silencieuse et quasi naturelle, de l'autre écologie. Tocqueville souligne justement ce paradoxe. « Les habitants des Etats-Unis ne chassent pas les Indiens à cor et à cri comme faisaient les Espagnols du Mexique. Mais c'est le même sentiment impitoyable qui anime ici ainsi que partout ailleurs la race européenne » (id., p. 363). Quand l'image du conquistador est celle d'un pillard flamboyant qui rentre en Europe « couvert d'or », le pionnier est un homme solitaire voué au labeur du défrichement qui prend racine dans un pays vierge conquis sur la sauvagerie (ce qu'on appelait au XVIIIe siècle un « désert »). « Cet homme inconnu est le représentant d'une race à laquelle l'avenir du Nouveau Monde appartient, race inquiète, raisonnante et aventureuse qui fait froidement ce que l'ardeur seule des passions explique, qui trafique de tout sans excepter même la morale et la religion. » (id. p. 373) « Sur ses traits sillonnés par les soins de la vie règne un air d'intelligence pratique, de froide et persévérante énergie qui frappe au premier abord. » (id. p. 372) « Nation de conquérants […] qui s'enfonce dans les solitudes de l'Amérique avec une hache et des journaux […] qui […] n'a qu'une pensée, et qui marche à l'acquisition des richesses, unique but de ses travaux, avec une persévérance et un mépris de la vie, qu'on pourrait appeler de l'héroïsme si ce nom convenait à autre chose qu'à la vertu. » (373)

« Ce ne sont donc pas, à proprement parler, les Européens qui chassent les indigènes de l'Amérique, c'est la famine. » (De la démocratie en Amérique [1835], 1992, p. 376)

« Les Espagnols lâchent leurs chiens sur les Indiens comme sur des bêtes farouches […] Les Espagnols, à l'aide de monstruosités sans exemples, en se couvrant d'une honte ineffaçable, n'ont pu parvenir à exterminer la race indienne ni même à l'empêcher de partager leurs droits ; les Américains des Etats-Unis ont atteint ce résultat avec une merveilleuse facilité, tranquillement, légalement, philanthropiquement, sans répandre de sang, sans violer un seul principe de la morale aux yeux du monde. On ne saurait détruire les hommes en respectant mieux les lois de l'humanité. » (id. p. 393)

Que pèse l'Indien en regard de cette abnégation farouche ? C'est moins la disproportion des armes et des techniques qui le condamne que l'opposition des psychologies et des concepts. Cette différence, discrète quand le fracas des armes est spectaculaire, est tout aussi redoutable. On ne les extermine pas : ils s'éteignent d'eux-mêmes.

« Un peuple antique, le premier et le légitime maître du continent américain, fond chaque jour comme la neige aux rayons du soleil et disparaît à vue d'œil de la surface de la terre. Dans les mêmes lieux et à sa place une autre race grandit avec une rapidité plus grande encore. Par elle les forêts tombent ; les marais se dessèchent, des lacs semblables à des mers, des fleuves immenses s'opposent en vain à sa marche triomphante. Chaque année les déserts deviennent des villages, des villages des villes. Témoin journalier de ces merveilles l'Américain ne voit dans tout cela rien qui l'étonne. » (Voyage… p. 361)

« 'Qu'est-ce que la vie d'un Indien ?' C'était là le fond du sentiment général. Au milieu de cette société si policée, si prude, si pédante de moralité et de vertu, on rencontre une insensibilité complète, une sorte d'égoïsme, froid et implacable lorsqu'il s'agit des indigènes de l'Amérique. »

« Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils ; Dieu en refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les a destinés par avance à une destruction inévitable. Les véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent tirer parti de ses richesses. » (id. p. 364)

« C'est à lui qu'est donné de s'emparer des solitudes du Nouveau Monde, de les soumettre à l'homme, et de se créer ainsi un immense avenir. » (id. p. 378)

La conquête a en effet changé de nature. « Depuis bientôt trois cents ans que le sauvage de l'Amérique se débat contre la civilisation qui le pousse et l'environne, il n'a point encore appris à connaître et à estimer son ennemie. Les générations se succèdent en vain chez les deux races. Comme deux fleuves parallèles, elles coulent depuis trois cents ans vers un abîme commun ; un espace étroit les sépare, mais elles ne mêlent point leurs flots. Ce n'est pas toutefois que l'aptitude naturelle manque à l'indigène du Nouveau Monde mais sa nature semble repousser obstinément nos idées et nos arts. Couché sur son manteau au milieu de la fumée de sa hutte, l'Indien regarde avec mépris la demeure commode de l'Européen ; pour lui, il se complaît avec orgueil dans sa misère, et son cœur se gonfle et s'élève aux images de son indépendance barbare. Il sourit amèrement en nous voyant tourmenter notre vie pour acquérir des richesses inutiles. Ce que nous appelons industrie, il l'appelle sujétion. Il compare le laboureur au bœuf qui trace péniblement son sillon. » (id. pp. 403-4)

« Quoique le vaste pays qu'on vient de décrire fût habité par des nombreuses tribus d'indigènes, on peut dire avec justice qu'à l'époque de la découverte il ne formait encore qu'un désert. Les Indiens l'occupaient mais ne le possédaient pas. C'est par l'agriculture que l'homme s'approprie le sol, et les premiers habitants de l'Amérique vivaient du produit de la chasse […] La Providence, en les plaçant au milieu des richesses du nouveau monde, semblait ne leur avoir donné qu'un court usufruit ; ils n'étaient là en quelque sorte, qu'en attendant.” (De la démocratie en Amérique [1835], 1992, p. 28 ; c'est nous qui soulignons)

Dans une lettre à sa mère du 25 décembre 1831 (sur le Mississipi), Tocqueville observe : « Vous saurez donc que les Américains des Etats-Unis, gens raisonneurs et sans préjugés, de plus grands philanthropes, se sont imaginé, comme les Espagnols, que Dieu leur avait donné le Nouveau Monde et ses habitants en pleine propriété. Ils ont découvert en outre que, comme il était prouvé - écoutez bien ceci - qu'un mille carré pouvait nourrir dix fois plus d'hommes civilisés que d'hommes sauvages, la raison indiquait que partout où les hommes civilisés pouvaient s'établir, il fallait que les sauvages cédassent la place. […] Les Indiens, ici, les Chactas (ou Tchactwas), sont déportés dans un désert où les Blancs ne leur laisseront pas dix ans de paix. Remarquez-vous les résultats d'une haute civilisation ? » (Lettres choisies. Souvenirs, 1814-1859, Quarto Gallimard 2003 p 254-259 - c'est nous qui soulignons).

Qu'est-ce donc qui motive l'énergie de la conquête et la dévotion au travail ? L'empiriste John Locke dénomme uneasiness, l'inquiétude vitale qui lui paraît caractériser l'humanité : « L'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même pour l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir, qui est plus ou moins grand selon que cette inquiétude est plus ou moins ardente. Et il ne sera peut-être pas inutile de remarquer en passant que l'inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui excite l'industrie et l'activité des hommes. » (Essai sur l'entendement humain, 1690, Livre II, chapitre XX. C'est nous qui soulignons) Dans une lettre à Chabrol, datée du 10 juin 1831, Tocqueville décrit ainsi, après avoir constaté qu'en Amérique « l'intérêt particulier n'est jamais contraire à l'intérêt général », « les deux caractères saillants qui distinguent ce peuple-ci […] : l'esprit industriel et l'inquiétude de l'esprit ». L'inquiétude : on dira ici le processus de différenciation qui est à l'origine de la stratification sociale et qui l'entretient. Où, pour faire écho à l'analyse de De Pauw, il faut être soi. Avec la concurrence pour la terre et la stratification sociale, l'accroissement démographique, l'émigration, la découverte, l'innovation… l'expansion des fermiers est en marche. Des navigations d'Ulysse dont l'œil repère les « terres noires » fertiles en orges ou en blés (« les noirs sillons portent le blé et l'orge » quand le roi est juste, Odyssée, XIX, 111) à la mission de Néarque, amiral d'Alexandre, de retour de conquête par le golfe Persique, qui devait « examiner les rivages, les mouillages, les îlots, s'enquérir des cités maritimes, des terres fertiles » (Arrien, VIII, 32), aux confins géographiques du monde grec et dans l'imaginaire, il y a l'exploration des ressources, autre nom de la quête fabuleuse. L'élargissement du monde, la pénétration des continents, la circumnavigation ouvrent aux colons des terres « inexploitées ». Contraints au repli sur la peau de chagrin de leur écosystème, n'ayant plus les moyens écologiques de la survie, les chasseurs-cueilleurs sont condamnés. Contraints de se rendre à la « civilisation » ou de s'y louer, assujettis ou exterminés, « Bushmen », aborigènes, Indiens, « Pygmées »… vont fournir une main-d'œuvre de second ordre dans les corrals, les ranches, les haciendas, ou devenir les dépendants des agriculteurs bantous… avant de constituer le lumpenproletariat des usines et de peupler les bidonvilles.

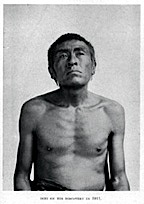

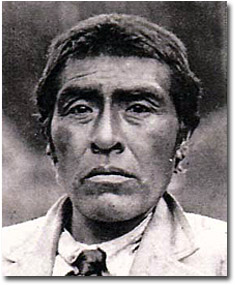

« En 1849, année de la ruée vers l'or, les Yana de la Californie du Nord étaient plus de deux mille. Vingt et un ans plus tard, en 1870, ils sont exterminés. Une quinzaine d'entre eux, toutefois, de la sous-tribu yahi, disparaissent pour vivre une terrible vie clandestine qui durera trente-huit ans. »

« Le 10 novembre 1908, des ingénieurs, en cours d'étude d'un barrage, découvrent par hasard un village caché dans le chaparral - le maquis californien - et mettent en fuite ses quatre habitants, derniers survivants des Yahi. Ishi, l'un d'entre eux, continue à vivre entièrement seul, dans le plus grand dénuement, jusqu'au 29 août 1911, date à laquelle, à bout de forces et désespéré, il se rend à la civilisation. »

« Ishi entre dans notre vie à tous à l'aube du 29 août 1911, par la cour d'un abattoir. Le brusque aboiement des chiens tire les bouchers de leur sommeil. Dans le jour qui se lève, on distingue un homme traqué, tapi contre la barrière du corral. C'est Ishi. » (Extraits de la 4e de couverture et de la page 13 de Ishi, Theodora Kroeber, trad. fr. Plon, Presses Pocket, 1968, de : Ishi in two worlds, a Biography of the last wild Indian in North America, University of California Press, 1961). Ishi, « adopté » par l'université de Californie et le Musée d'ethnographie de San Francisco (le shérif de Butte, la région où Ishi s'était livré, ne sachant que faire de lui, l'avait enfermé dans la prison du lieu), devient un informateur privilégié d'Alfred Kroeber à qui il révèle la culture des Yana. Il meurt de la tuberculose en 1916. Avec lui, le peuple Yana disparaît.

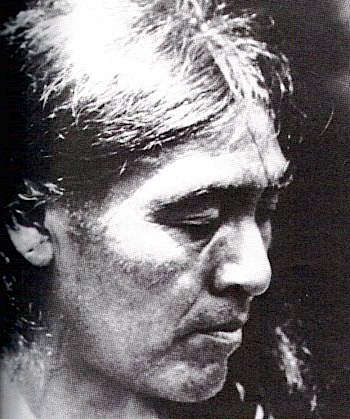

Entre la photo anthropométrique ci-dessus et les deux portraits qui suivent...

Coda

« … Le bruit court qu'un gisement d'or vient d'être découvert au pôle Nord. Notre Blanc, sans s'inquiéter outre mesure des périls qu'il va braver, se mettra aussitôt en route, avec une pioche, une pelle, et une provision de lard salé. Les uns laisseront leurs os en cours de route. Le reliquat atteindra son but et reviendra, riche comme Crésus.

[…]

Glissez dans le tuyau de l'oreille d'un Blanc que les rouges remparts de l'enfer sont constellés de diamants. Il n'hésitera pas un instant, mais s'élancera à l'assaut, bien décidé à emporter la place et à faire ensuite, à coup de triques, trimer pour lui Satan en personne.

[…]

- Fermiers du monde,… mumura Roberts. Fermiers du monde ! Buvons un coup à leur santé. Il faut bien que quelqu'un joue ce rôle ici-bas. » (Jack London, L'inévitable Blanc, op. cit. pp. 579 et 585)

Pourquoi « l'inévitable Blanc » ? En 1620, un siècle après les Découvertes des Européens, Francis Bacon, dans un passage de son Novum Organum (précédemment cité et commenté), identifiait trois « inventions » expliquant la transformation du monde en cours : l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole. L'imprimerie est le moyen de la transmission du savoir scientifique qui est en train de révolutionner la représentation du réel ; la poudre à canon a révolutionné la technique militaire et notamment l'armement naval ; la boussole a facilité l'exploration maritime et « offert » les mondes découverts à la convoitise d'Européens avides de conquête et d'expériences. La fortune de ces « arts mécaniques » procède, on l'a noté, d'une révolution culturelle quand l'esprit humain renonce à pénétrer l'essence des choses (à la théologie) pour s'en rapporter à la « démonstration de l'expérience » (F. Bacon). L'esprit de lucre (les « arts questuaires ») des « interessez » (dont il sera question en deuxième partie de cet ouvrage avec les compagnies de commerce) va s'investir dans un monde en voie de déchiffrement par la science qui vise à « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (René Descartes - 1637).

Engendrée par la seconde révolution industrielle, l'augmentation exponentielle des biens de consommation (avec le quasi doublement de concentration de CO 2 dans l'atmosphère du fait des activités humaines) est le produit de ce qu'on désigne par un terme sans prédicat : le progrès, mariage de la science et de l'appétit. (Le progrès paraît répondre aux trois espèces d'appétit que distinguait Augustin : libido sciendi, libido dominandi et libido sentiendi, amplifiant apparemment sans limites la puissance de l'homme et permettant à tout un chacun de faire sienne cette « vile maxime » « qui paraît avoir été, dans tous les âges, celle des maîtres de l'espèce humaine : “Tout pour nous et rien pour les autres” » - Adam Smith.) Ce mot de progrès résume et vérifie le dogme de la modernité : alors que toutes les sagesses enseignent à se satisfaire du présent, le progrès repose sur la croyance que le futur ne sera pas seulement la pérennisation du présent mais bien sa démultiplication, sa bonification ou son embellissement. Cette conception du temps, aujourd'hui quasi universellement partagée, a une origine chrétienne (voir, entre autres : « Penser la régularité : la forme et le temps dans la société traditionnelle » in fine). A l'opposé de la circularité de l'éternel retour du même, l'idée de progrès se nourrit de la conception de l'unité organique des hommes « comme un seul homme » (sicut unius hominis) et du perfectionnement du savoir que ce seul homme est en mesure de produire par l'exercice du « raisonnement » et l'accumulation des « expériences ». « Le Temps, voilà le grand innovateur » constatait Francis Bacon (1625, Of Innovations). Le temps (i. e. les hommes pénétrés de cette conception du temps) exhausse inexorablement le savoir - et (de fait) augmente la production des richesses. « Dans un pays qui ne fait point de commerce étranger et ne possède aucune manufacture importante, notait Adam Smith, il n'est guère possible à un homme qui a 10 000 liv. sterl. de rente d'employer autrement son revenu qu'à faire subsister un millier peut-être de familles, qui dès lors sont toutes nécessairement à ses ordres » (Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, dans la traduction du comte Germain Garnier de 1776, revue par Adolphe Blanqui, réédition de 1843, p. 510). Mais du fait de « l'action lente et insensible du commerce étranger et des manufactures », les féodaux (décadents), poursuit Smith, ont pu trouver « une manière de consommer par eux-mêmes la valeur totale de leurs revenus » et pour satisfaire leur vanité, « abandon[ner] par degré tout ce qu'ils avaient de crédit et de puissance ». C'était la morale de The Fable of the Bees : or, Private Vices, Publick Benefits (1714 ; 1705 : The Grumbling Hive : or, Knaves Turn'd Honest) de Mandeville : dans un monde ouvert, la dépense, l'incontinence, par la cascade des actes économiques qu'elle occasionne, directement et indirectement, crée un effet de « ruissellement » (selon l'image reçue) qui est à la source de la richesse collective. La violence des polémiques suscitées par la thèse de Mandeville (e. g. Mandeville = man-devil) tient au fait qu'il paraît soutenir, quand le « vice » devient une « vertu », une inversion des valeurs et un plaidoyer pour l'immoralité. En réalité, ce renversement d'apparence diabolique ne fait qu'enregistrer le mode d'être de la transformation économique qui est à l'œuvre : alors que les vertus chrétiennes de continence et de réserve répondent au confinement de la société traditionnelle, la satisfaction des vices privés possède une vertu économique quand c'est la multiplication des échanges qui crée la prospérité. Pour la religion, la vie humaine est un passage, « le temps est court » et l'on produit pour vivre. Le miracle de l'économie monétaire, c'est de faire du temps, non pas un opérateur de dégradation, mais un facteur de gain. L'intérêt (égoïste) met le sujet au centre des valeurs, consacre la primauté de l'individu sur la communauté et enrôle la transcendance dans l'aventure économique. Il faut une religion réformée pour prendre en charge ce nouvel acteur de l'histoire. La réception de la fable de Mandeville est significative de la transformation d'un monde qui change sous l'effet de l'activité économique (des arts mécaniques et questuaires), créant plus de richesses sans réduire les inégalités ni accroître la vertu. « Lorsque l'argent donne le nécessaire physique, l'agréable, le superflu, la considération, les distinctions, la faveur, la noblesse, les dignités, les titres, que sais-je ? […] faudra-t-il s'arrêter à faire voir que sa possession est utile ? » argumente en 1763 Prost de Royer, magistrat lyonnais dans une Lettre à Monseigneur l'Archevêque de Lyon, dans laquelle on traite du prêt à intérêt à Lyon, appelé « dépôt de l'argent » (p. 16, citée par Taveneaux, 1977, p. 76). Un siècle plus tôt, Colbert écrivait :

« Quand l'argent est dans le royaume, l'envie estant universelle d'en tirer profit, fait que les hommes luy donnent du mouvement » (Lettres, instructions et mémoires, édit. P. Clément, t. VII, « Mémoire au roi sur les finances », 1670, p. 234). Ce que n'appréhendaient pas les critiques de Mandeville, c'est que la fable en cause, avec son paradoxe moral, révélait et essentialisait le principe du monde nouveau qui se formait sous leurs yeux, échappant à l'intention de ses acteurs et qui n'aura d'autre limite que la limite des échanges. Mandeville caractérise à la fois l'« amoralité » de l'économie et l'infinitude théorique de son champ. L'argument des conséquences vertueuses des vices privés montre que les acteurs économiques évoluent dans un système dont les conséquences leur

131 Anthropologie

échappent et identifie la nature singulière de ce système où l'action économique engendre mécaniquement d'autres actions économiques. C'est sur cet amoral « cercle vertueux » que repose la « richesse des nations » et l'expansion historique des nations occidentales.

L'expansion européenne a ainsi réalisé la première mondialisation et, après cinq siècles de conquêtes, a unifié les cultures dans un même marché. Ce cycle a pris fin avec la Seconde guerre mondiale et l'ère des indépendances. L'Occident, qui s'est exporté à la faveur de deux principes universels (pouvant être universellement partagés) : la passion du gain fondée sur la valeur d'échange et la passion de la découverte, a engendré un état qui a conduit des « empires » aux « indépendances » sans que la nature des échanges économiques entre les « partenaires », puissance colonisatrice et colonisés, soit réellement affectée par cette évolution politique. Après une phase, dite « civilisatrice », de déstructuration sociale (voir : « Que signifie “porter la bonne parole” ? ») et une phase politique d'« auto-détermination », subjectivement dirigée contre le colonisateur, flétri de tous les vices, et objectivement contre la tradition, parée de toutes les vertus (voir : « Authentique ! sans papier ! »), la colonisation a converti les colonies au marché mondial (conversion dont l'« américanisation » est le terme, selon le programme de Truman énoncé en 1949 : for the improvement and growth of underdeveloped areas). Cette expansion a « folklorisé » les autres cultures (tout ce qui n'entre pas dans ses standards : vestimentaires, alimentaires, juridiques ou moraux). En retour, celles-ci se sont mises sous la protection de ses valeurs pour accéder aux indépendances ou emporter leurs luttes de libération. Le mariage contre nature de la science et de l'intérêt (la libido de la modernité) qui a porté les Européens hors de l'« enclos de l'Europe » est aujourd'hui célébré et exploité par d'autres « couleurs » qui effacent « l'inévitable Blanc ». Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), en 2017, Chine et Japon réunis (pour cet exemple) dépassent largement les États-Unis en demandes de brevets : les déposants chinois ont soumis 48 882 demandes, le Japon 48 208, les États-Unis 56 624. L'Asie vient de signer (15 novembre 2020) un traité de libre-échange réunissant 15 pays et 2 milliards d'habitants.

Si la décolonisation et la mondialisation des économies ont en effet révélé les « pays émergents », qui rivalisent avec les nations colonisatrices et qui les banalisent, elles ont aussi rendu manifeste une fracture identitaire qui paraît perpétuer ou reproduire la colonisation au sein des métropoles. L'activisme dit postcolonial ou décolonial met ainsi en scène les acteurs statufiés de la colonisation et les descendants des victimes pour faire apparaître l'injustice historique qui conditionne l'injustice du présent. A l'université, les réunions « non mixtes », où sont interdits les « blancs », les non « racisés », les « cisgenres »… nous rappellent que l'objectivité est un horizon et nous délivrent un message indirect : notre conscience est irrémédiablement rivée à ce que nous sommes physiquement. A l'image du sort que les pirates étrusques réservaient à leurs captifs : « liant étroitement, face contre face, le vivant et le mort » (Aristote, Protreptique, 10 b, dans Jamblique, Protreptique, VIII, 48, 2-9), nous ne serions que la conscience du cadavre auquel nous sommes attachés (de la dépouille que nous habitons). Le florès académique des sommations de ce type, thèses et recrutements respectant une politique non dite de quotas, répond à l'impossible intégration de l'histoire parallèle (de la contre-histoire) dans l'histoire officielle. Mauvaise conscience des notables et protestation d'existence des minorités, l'idéal cartésien d'oubli de soi s'en trouve quelque peu écorné… La crise des économies libérales liée à la mondialisation a, en effet et par voie de conséquence, changé la nature de la revendication des « colonisés ». Celle-ci s'exprimait dans le registre de la lutte sociale, le plus souvent d'inspiration marxiste : c'était des exploités comme les autres partageant un même idéal d'universalité et d'Éloge de la différence (1978), la génétique étant enrôlée dans le travail d'assimilation et le combat contre le racisme. A l'inverse, la « race » est aujourd'hui mise en avant pour accuser et dramatiser les différences et les injustices. Les militants réalisent que la théorie économique échoue à les représenter en propre (le pouvoir politique échappant, de surcroît, aux forces de gauche avec l'effacement de la classe ouvrière) et qu'ils sont donc génériquement seuls et autres. C'est cette altérité irréductible, raciale ou culturelle, que n'épuise pas la revendication des partis de gauche, qui doit donc être le cœur de leur lutte. De fait, les syndicats étudiants, qui étaient le marchepied des futurs apparachiks de ces partis, sont aujourd'hui animés par des représentants de la mouvance « décoloniale ». La présidente du plus connu d'entre eux, l'UNEF, associé dans la mémoire collective au mouvement ouvrier de mai 68, portait le voile islamique en mai 2018. Avec la mondialisation, il n'y a plus d'avenir avec la classe ouvrière. Les enfants respectifs des camarades militants, du fait de la crise du système qui faisait leurs pères communs dans une même logique productive, unis contre le capital exploiteur, sont renvoyés à leurs « fondamentaux » : leur histoire et leur « couleur ». Conformément à leur origine respective, preuve que leurs parents n'occupaient pas tout à fait la même place dans le procès de production. Les syndicalistes de métier, les vrais, c'était aussi des donneurs d'ordre, par procuration certes, et c'est en tant que « petits blancs » qu'ils s'affirment aujourd'hui (voir infra). Ces « acteurs passifs » du dvpt, hier unis, aujourd'hui opposés, sous-produits du système, avec l'argument moral de leur souffrance et de leur impuissance n'ont d'évidence aucune capacité à relancer la machine de la concurrence productive mondiale. A la différence de l'utopie socialiste, leur action politique - réactive - n'est soutenue par aucune utopie économique…

La révolution néolithique et le choc biologique de la Découverte

L'adoption de l'agriculture ne résulte évidemment pas d'une décision « politique ». La domestication est un sous-produit, d'abord involontaire, de la cueillette et de la chasse (la cueillette d'espèces végétales utiles et la dissémination de leurs graines dans l'environnement constituant une expérimentation naturelle du processus de domestication), puis un choix contraint, vraisemblablement sous la pression de conditions climatiques. Tout commence avec l'accumulation… La mise en œuvre de techniques de stockage et de conservation, démontrée par la découverte de silos étanchéifiés ou tapissés de nattes et l'utilisation de techniques d'arrêt de la germination des graines par dessication – qui suppose une abondance de céréales sauvages et des méthodes de ramassage élaborées – provoque la création de pôles de sédentarité précédant l'établissement de villages vivant exclusivement de l'agriculture. Ces capacités de conservation, sédentarité à la clef, ont pour conséquence un accroissement démographique qui provoque, à son tour, un appel à production de vivres (ainsi qu'un processus de hiérarchisation sociale et de stratification).

Agriculteurs versus Chasseurs-cueilleurs : croissance démographique et régression sanitaire…

Dans la conclusion des actes d'un colloque qui avait pour objet de réunir les spécialistes (et les connaissances) concernant l'état sanitaire comparé des chasseurs cueilleurs et des agriculteurs (Paleopathology and the Origins of Agriculture, Mark Nathan Cohen, George J. Armelagos, 1984, Academic Press), les éditeurs relèvent un certain nombre de traits récurrents qui vont dans le sens d'une plus grande précarité des agriculteurs. L'incidence de la malnutrition (alimentation riche en glucides et pauvre en protéines) et des infections, révélée par des lésions sur le squelette (porose de l'os cortical, du crâne et des orbites, hypoplasie de l'émail dentaire…) est communément observable chez ces derniers (par exemple chez les amérindiens dépendants du maïs). Par rapport au régime alimentaire plus varié et à l'écologie mobile des chasseurs cueilleurs, malnutrition (voire famines), sédentarité et promiscuité, avec leurs conséquences sanitaires, caractérisent le mode de vie des premiers agriculteurs. Une étude récente confirme ce diagnostic : « Recent origin of low trabecular bone density in modern humans » (Richmond et alii, PNAS 2014 : 1411696112v1-201411696). La faible densité de la partie spongieuse des os des hommes modernes, spécialement des membres inférieurs, comparée au squelette d'hominidés anciens et de chasseurs-cueilleurs s'expliquerait par un mode de vie sédentaire et une alimentation pouvant présenter une carence en calcium. Quoi qu'il en soit de la « qualité de vie », sédentarité et économie agricole provoquent une croissance démographique aux conséquences implacables et qui se révèlent avec toute leur brutalité dans la rencontre des deux mondes. Cette rencontre est le condensé tragique d'une confrontation écologique : soit un continent quasi en friche (« C'estoit un monde enfant » dit Montaigne - Des coches, III, 6, 887) envahi par des « fermiers » dont l'armement est moral (la cupidité ou la lutte pour la vie : vide supra), matériel (des armes sophistiquées), mais aussi biologique : la domestication des espèces ayant engendré un mode de vie où la promiscuité, humaine et animale, atavique, a donné lieu au développement de maladies propres – les zoonoses – et sélectionné des formes spécifiques de résistance (les individus porteurs de résistance restant en mesure de diffuser les agents pathogènes ; proverbialement : Typhoid Mary, cette cuisinière porteur sain de la maladie ayant contaminé successivement les familles américaines où elle a officié) inconnues dans le Nouveau monde.

Le thème de l'extinction des Amérindiens

La célèbre page de Montaigne « Des coches » (III, 6) : « tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée… » prend la mesure de l'extermination et les historiens de Lumières insisteront sur ce caractère inouï (la « barbarie inouie », De Pauw, p. 66) de cet anéantissement. Les dénombrements de Las Casas sont repris par Voltaire dans son Essai sur les mœurs (1829, tome XVII). Les espagnols « dépeuplèrent en peu d'années Hispanolia, qui contenait trois millions d'habitants, et Cuba qui en avait plus de six cent mille » (p. 399). « Dans Cuba, dans la Jamaïque et les îles voisines, ils firent périr plus de douze cent mille hommes » (p. 426). « Enfin ce témoin oculaire affirme que dans les îles et sur la terre ferme, ce petit nombre d'Européans a fait périr plus de douze millions d'Américains » (p. 427). Voltaire note à plusieurs reprises la disproportion entre le petit nombre de conquérants et les armées qu'ils ont eu à combattre. Cortés « suivi de moins de six cents hommes, n'ayant que dix-huit chevaux et quelques pièces de campagne, va subjuguer le plus puissant état de l'Amérique » (p. 409). « François Pizarro attaqua cet empire avec deux cent cinquante fantassins, soixante cavaliers, et une douzaine de petits canons que traînaient souvent les esclaves des pays déjà domptés » (p. 422). Et pourtant, note De Pauw, en dépit de cette infériorité numérique, « par une fatalité presqu'incroyable, il n'existoit aucun équilibre entre l'attaque et la défense » (p. IV). En effet :

« Toute la force et toute l'injustice étoient du côté des Européans : les Américains n'avoient que de la foiblesse ; ils devoient donc être exterminés et exterminés dans un instant.

Soit que ce fût une combinaison funeste de nos destins, ou une suite nécessaire de tant de crimes et de tant de fautes, il est certain que la conquête du Nouveau Monde, si fameuse et si injuste, a été le plus grand des malheurs que l'humanité ait essuyé » (p. IV).

L'importance numérique des populations décimées est imputée à la cruauté et à la rapacité des Espagnols. Si Voltaire et De Pauw font état des maladies contractées dans cette confrontation des deux mondes, c'est essentiellement en regard de la diffusion de la syphilis en Europe… (Voltaire, p. 398). De Pauw : « Après le prompt massacre de quelques millions de Sauvages, l'atroce vainqueur se sentit atteint d'un mal épidémique, qui, en attaquant à la fois les principes de la vie et les sources de la génération, devint bientôt le plus horrible fléau du monde habitable » (p. IV-V). L'origine américaine de la syphilis est une évidence physique et morale pour les chroniqueurs. Commune chez les Indiens comme la variole en Europe : le médecin sévillan Nicolás Bautista Monardes, dans son Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales que sirven en medicina (1574) écrit : Las bubas vinieron de la Indias, y las primeras de Santo Domingo. Son entre los indios las bubas tan comunes y familiares como a nosotros las viruelas y casi todos los más de los indios y las indias las tienen sin que de ello hagan mucho escrúpulo, y vinieron de esta manera. Il explique ensuite la multiplicité des appellations de la maladie, témoignant du succès transnational de la contagion : Al principio tuvo diversos nombres ; los españoles, pensando que se lo habían pegado los franceses, lo llamaron mal francés ; los franceses, pensando que en Nápoles, lo llamaron mal napolitano. Los alemanes viendo que de la conversación con los españoles se les había pegado, la llamaron sarna española y otros lo llamaron sarampión de las indias y con mucha verdad, pues de allí vino el mal.

Malgré le constat d'un contact épidémiologique fatal, porté à propos des peuples de l'Arctique, des européens et des peuples autochtones : « Depuis quarante ans que la petite-vérole a étendu ses ravages dans la zone froide : leur commerce avec les Européens leur a porté un coup mortel, comme si c'était la destinée de tous les peuples sauvages de s'éteindre, dès que les nations policées viennent se mêler et s'établir parmi eux » (De Pauw, Recherches philosophiques sur les Américains ou Mémoires intéressants pour servir à l'Histoire de l'Espèce humaine, tome premier, Berlin, 1771, I, p. 279-280), De Pauw expliquera en dernier ressort la « dépopulation » du Nouveau monde par la « complexion altérée » et la « dégénération » des Américains… Après avoir marqué le haut degré de civilisation des Aztèques ou des Incas – « la merveilleuse magnificence des villes de Cuzco et de Mexico » dont parlait Montaigne « Des coches » (III, 6) – la représentation des européens s'inverse. Raynal dénonce ainsi « la fausseté de cette description pompeuse, tracée dans des monens de vanité par un vainqueur naturellement porté à l'exagération… (Raynal, Histoire…, III, 1794, p. 373). La réalité ? « Les Mexicains n'avaient encore dompté aucun animal… » ; « … dans l'état où les Américains ont été trouvés lors de la découverte, un sauvage est l'ennemi des autres animaux, non leur supérieur » (M. Robertson, Histoire de l'Amérique, 1778, tome second, p. 327). De même, « il faut reléguer au rang des fables, écrit Raynal, les merveilles attribuées à ces quipos qui remplaçoient chez les Péruviens, l'art de l'écriture qui leur étoit inconnu. » (Raynal, 1783, vol. 4, p. 30). De Pauw développe : « Si l'on compare les Péruviens aux Iroquois alors on trouvera sans doute qu'ils étoient à de certains égards bien supérieurs aux Iroquois ; mais si on les compare aux peuples d'Europe du seizième siècle, alors on trouvera qu'ils n'avoient ni industrie, ni arts, ni sciences. Ils ne savoient ni lire ni écrire : ils n'avoient pas découvert l'art de travailler le fer » (Défense des recherches philosophiques sur les Américains, Berlin, 1772, p. 149). Dans cette Défense, qu'il publie anonymement, il résume son propos : « Il [l'auteur] a voulu démontrer l'avantage infini qu'a la vie sociale sur la vie sauvage, l'avantage infini qu'ont les habitants de l'Europe sur les indigenes du Nouveau Monde » (p. 6).

Le paradoxe du nombre des victimes de la Conquête se dénoue dans le procès de la barbarie espagnole et dans la conviction que la disparition des Indiens vient en châtiment de leurs crimes contre nature (cannibalisme, sodomie…) ou en rétorsion pour avoir transmis la syphilis aux conquérants (c'est l'avis de Francisco Lopes de Gomara : Paréceme que pagaron aquí las bubas que pegaron a los nuestros - Historia general de las Indias y Vida de Hernán Cortés, Caracas, Biblioteca Ayacucho, Capítulo CII : Mortandad por viruelas, 1979, p. 161). C'est donc un continent quasi « vide » qui s'offrait. « Le nouveau Continent n'était qu'une solitude prodigieuse, dont la race humaine n'occupoit qu'un point » (De Pauw, Recherches…, Berlin, 1771, I, p. 58). « On a supputé que dans la Virginie, lors de l'arrivée des premiers Anglais, il n'existoit que cinq cents personnes sur un terrein de soixante lieues en quarré ; tandis qu'une lieue quarrée peut, au calcul de M. Vauban nourrir commodément huit cents hommes » (De Pauw, Recherches…, I, p. 57). Soit un rapport démographique de un à cent pour la même superficie… « La population des Péruviens et des Mexicains a été visiblement exagérée par les Ecrivains Espagnols, accoutumés à peindre tous les objets avec des proportions outrées. » Il en veut pour preuve l'importation de main-d'œuvre aussitôt après la conquête : « Trois ans après la conquête du Mexique, on fut contraint de faire venir des Isles Lucaïes, et ensuite des Côtes de l'Afrique, des hommes pour peupler le Mexique : si cette Monarchie avoit contenu trente millions d'habitants en 1518, pourquoi étoit-elle déserte en 1521 ? Ne seroit-il pas absurde de supposer que Fernand Cortez, accompagné seulement de quatre cents assassins, eût en un laps de trois ans, égorgé et défait un Peuple de trente millions ? » (id., p. 57-58).

En réalité, la rencontre de deux mondes biologiques totalement étrangers l'un à l'autre va provoquer une catastrophe épidémiologique sans précédent, puisqu'on estime que 90 % de la population amérindienne a été décimée par les maladies apportées d'Europe. A l'avantage matériel et à la passion du gain des Européens (« ce ramas d'aventuriers à qui il a été expédient d'aller vivre et mourir dans un autre Hémisphère, pour débarrasser le nôtre » - De Pauw, Recherches…, I, p. 60), produit de la stratification sociale, s'ajoute la spécialisation de leur « armement » biologique, résultant du contact prolongé avec les animaux qu'ils ont domestiqués. L'humanité traîne avec elle des maladies chroniques, comme la lèpre ou le pian, mais les maladies de masse sont liées à l'essor de l'agriculture et de la domestication animale. Avec une densité démographique de 10 à 100 fois supérieure à celle des chasseurs-cueilleurs, les paysans, sédentaires, cohabitant avec leurs animaux domestiques et avec les parasites attirés par leurs stocks de nourriture, vivent dans des conditions sanitaires propres au développement des épidémies. En Eurasie, la révolution néolithique a ainsi engendré, avec la domestication animale, une espèce d'hommes qui, ayant évolué dans cette promiscuité, partagent avec les espèces en cause des maladies apparentées, les zoonoses (bactériennes, virales ou parasitaires). Les principaux fléaux de l'histoire de l'humanité – la variole, la grippe, la tuberculose, le paludisme, la peste et le choléra – sont des maladies infectieuses qui se sont développées à partir de maladies animales et qui se sont adaptées à l'homme. L'Eurasie a ainsi été un théâtre d'échanges virologiques et bactériologiques où la propagation des maladies a été entretenue par la circulation des hommes et des animaux domestiques. Avec la passion du gain et de la différenciation sociale pour bible, les aventuriers de l'ancien monde débarquent ainsi dans un monde vierge de cette histoire pathogénétique et, par là, d'autant plus vulnérable à ces maladies. Le simple contact de ces « mutants » va se révéler fatal aux amérindiens. En l'espèce, les « armes de destruction massive » existent bien, invisibles et ignorées de leurs détenteurs (au moins dans un premier temps) et de leurs victimes…

La particulière vulnérabilité des Amérindiens aux maladies endémiques en Europe pouvait difficilement échapper aux conquérants, quand bien même l'explication de cette étiologie différentielle ne leur était pas accessible. Pour preuve, le plan attribué à Jeffrey Amherst en 1763, héros de la colonisation britannique en Amérique du nord, consistant, alors qu'une épidémie de variole avait éclaté pendant le siège de Fort Detroit, à distribuer aux Indiens des couvertures contaminées afin de leur inoculer la maladie. Amherst écrit au colonel Henry Bouquet : Could it not be contrived to send the Small Pox among those disaffected tribes of Indians ? We must on this occasion use every strategem [sic] in our power to reduce them. Réponse de Bouquet : I will try to innoculate the[m] with some blanquets that might fall into their hands. (Thorston, Russell, American Indian Holocaust adn Survival, a Population History since 1492, p. 78-79). Le journal de William Trent, commandant de la milice de Pittsburg pendant le siège du fort, porte, à la date du 24 mai 1763 : ... we gave them two Blankets and an Handkerchief out of the Small Pox Hospital. I hope it will have the desired effect (Pen Pictures of Early Western Pennsylvania, John W. Harpster, ed., University of Pittsburgh Press, 1938, p.103-4). En juin 1763, la firme « Levy, Trent and Company » a facturé à la Couronne for sundries got to replace in kind those which were taken from the people in the Hospital to Convey the Small-Pox to the indians viz : 2 Blankets at 20/1 OO, 1 Silk Handkierchief LO/O & Linens do 3/6 (Nobel David Cook, Born to die, Disease and New World Conquest, 1492- 1650, p. 214).

Zoocénose et prophylaxie, l'exposition aux virus et ses conséquences : généalogie et destin de la variole…

La résistance de l'homme aux virus procède de la sélection naturelle qui change la fréquence des gènes d'une génération à l'autre. Au fil de l'histoire, les populations exposées à un agent pathogène finissent par compter une proportion importante d'individus pourvus de gènes résistants à cet agent. L'exposition engage un processus d'adaptation qui confère une immunité relative. Les maladies mortelles deviennent des maladies infantiles, l'enfance constituant pour les populations exposées une période de développement du système immunitaire. La plupart des agents infectieux des maladies endémiques en Eurasie (la variole, la tuberculose, la diphtérie, la varicelle, la lèpre…) sont apparentés à ceux de mammifères domestiques (bœufs, chèvres, moutons, porcs…). Le virus de la rougeole, maladie commune chez l'homme et dont il est l'unique réservoir est ainsi étroitement apparenté au virus de la peste bovine, de la même famille phylogénétique (Morbillivirus), dont il aurait divergé il y a environ 10 000 ans. Si la rougeole, dans les populations au contact du virus, est, sauf complications, bénigne pour l'homme, la peste bovine, éradiquée en 2011, est, elle, foudroyante pour les troupeaux. Venu d'Asie, le virus de la peste bovine aurait atteint l'empire romain au IVe siècle avant l'ère chrétienne et l'on considère que l'épidémie a anéanti 90 % du cheptel européen dans la première moitié du XVIIIe siècle (l'Afrique sera atteinte à la fin du XIXe avec l'introduction de bétail européen en Ethiopie).

La proximité de l'homme et de ses animaux domestiques engage plusieurs cas de figure. Confrontés aux mêmes agents pathogènes, les espèces réagissent en fonction leur système immunitaire propre, les agents en cause s'adaptant sélectivement à leurs hôtes. Si la peste bovine est fatale aux troupeaux tandis que la rougeole est bénigne pour l'homme, à l'inverse, la variole est souvent mortelle pour l'homme tandis que la vaccine n'est pas létale pour les bovins. Cette moindre virulence permettra l'éradication de cette maladie qui a causé des millions de morts. La variole est une maladie exclusivement humaine, sans réservoir animal ni transmission vectorielle, mais la variole de la vache est transmissible à l'homme. Cette proximité est à l'origine de la vaccination, héritière de la variolisation. Le virus en cause, en raison de sa parenté antigénique et de sa faible pathogénicité, sera utilisé pour protéger de la maladie.