|

2ième partie :

III - 8.13 Ethnographie Tupinamba

"En réalité, le Tueur et le Dragon, le sacrificateur et la victime

sont Un en esprit derrière la scène où il n'y a pas de contraires irréductibles,

tandis qu'ils sont ennemis mortels sur le théâtre où se déploie

la guerre perpétuelle des Dieux et des Titans."

Véritable histoire et description d'un pays habité par des hommes sauvages, nus, féroces et anthropophages, situé dans le nouveau monde nommé Amérique, inconnu dans le pays de Hesse, avant et depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à l'année dernière. Hans Staden de Hombourg, en Hesse, l'a connu par sa propre expérience et le fait connaître actuellement par le moyen de l'impression. Marbourg, chez André Kolben, 1557.

La guerre faite par les tribus du littoral brésilien à l'époque de la découverte opposait généralement des groupes de même culture et prioritairement, semble-t-il, des ennemis privilégiés – ainsi des Tupinambas et des Margageats – partenaires suivis d'un rigoureux système de vindicte entretenu par la morale et la religion. Les Tupinambas "sont ennemis jurés de toutes ces tribus (les Weittakas, les Tuppin-Ikins, les Guayanas et les Karayas) surtout d'une autre nommée Markaya, qui habite les montagnes." (Staden, 1557 - 1979 :154) Cette guerre n'avait pas pour but premier l'hégémonie territoriale (il faut signaler, toutefois, qu'à cette époque les tribus tupi avaient repoussé vers l'intérieur d'autres tribus globalement qualifiées de Tapuia – Tapouys de Thevet), mais la capture de prisonniers, victimes sacrificielles ramenées au village pour y être rituellement exécutées et dévorées.

Les mœurs de ces tribus nous sont connues par les relations de leurs alliés respectifs, les colonisateurs français et portugais qui, depuis le début du siècle, s'opposaient pour s'implanter sur le littoral. Tupinambas et Margageats firent chacun alliance avec les ennemis de leurs ennemis. Cette opposition prit fin avec le retrait définitif du petit groupe de colons français, après la prise par les Portugais du fort de l'"Isle aux Français" (Guanabara) dans la baie de Rio. Toutefois, les navires français continuèrent à venir charger, plus au nord, jusqu'à la fin du siècle, le brésil, précieux bois de teinture. A Hans Staden, mercenaire allemand enrôlé par les Portugais, qui excipe de sa nationalité pour se dire ami des Français et fléchir les Tupinamba qui viennent de le capturer, on rétorque que "s'il avait été l'ami des Français, il ne se serait pas trouvé avec les Portugais, car ils savaient bien que les Français étaient aussi leurs ennemis; ajoutant que ceux-ci venaient tous les ans en cet endroit et leur donnaient des couteaux, des haches, des miroirs, des piques et des ciseaux en échange de bois de Brésil, de coton, de plumes, de poivre etc.. C'est pourquoi ils étaient leurs bons amis. Mais que les Portugais n'en avaient pas agi ainsi ; car, lors¬qu'ils étaient arrivés dans le pays, ils s'étaient établis au milieu de leurs ennemis et avaient fait alliance avec eux." (Staden, 1979 : 80). Débarquant chez les "Margageats" et s'établissant au milieu d'eux, les Portugais s'engageaient, sans le savoir, dans une opposition commencée, selon le mythe, dès l'origine du monde. Capturé chez les Portugais établis chez leurs ennemis, Staden ne pouvait être qu'un ennemi des Tupinambas, et, comme tel, il devait subir le traitement réservé aux ennemis jurés.

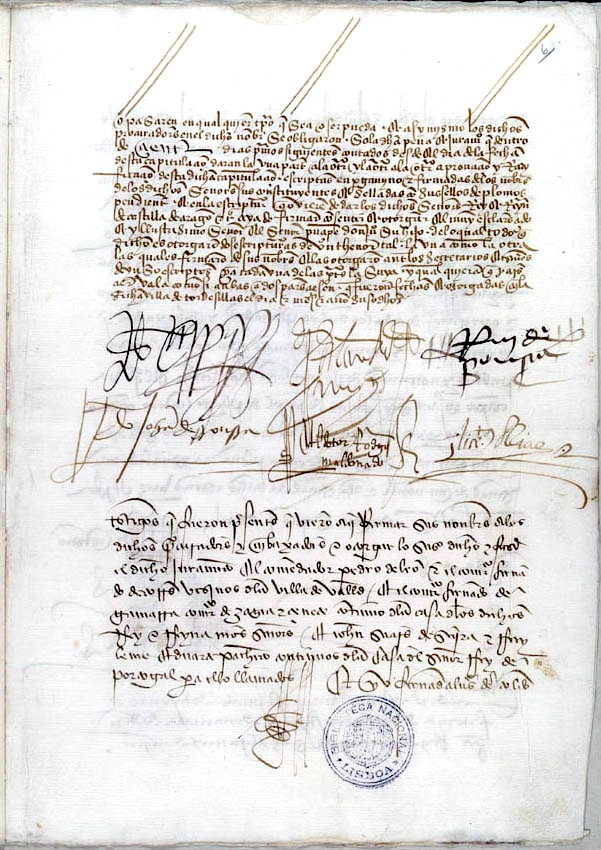

La France Antarctique

"France Antarctique" est le nom donné à la colonie française établie dans la baie de Rio de Janeiro, de 1555 à 1560. Le vice-amiral Nicolas Durand de Villegagnon, chevalier de Malte, se voit confier par Henri II, en 1555, "certaine entreprise que ne voullons estre cy aultrement speciffiée ne declairée". C'est en effet aller contre le partage du Nouveau Monde entre la couronne d'Espagne et celle du Portugal établi par le traité de Tordesillas en 1494. L'expédition accoste en baie de Guanabara et bâtit le fort Coligny, sur l'île aujourd'hui dénommée "Ilha de Villegaignon". André Thevet, le "cosmographe", auteur, notamment, des Singularitez de la France Antarctique (publiées en 1557), est du voyage en qualité d'aumônier de Villegagnon.

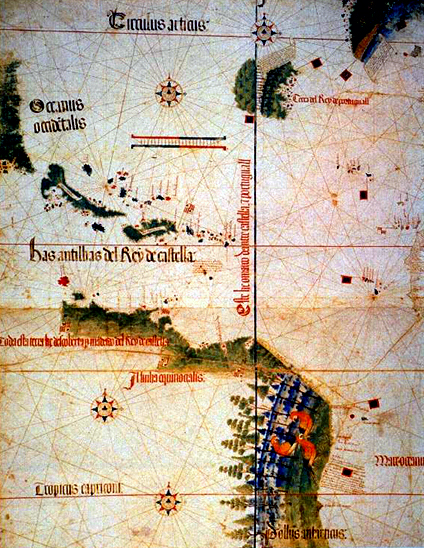

Le traité de Tordesillas avait pour but de régler les conflits qui suivirent la découverte du Nouveau Monde. En 1481, une bulle pontificale, Æterni regis, avait garanti au Portugal la souveraineé sur toutes les terres au sud des îles Canaries. En mai 1493, le pape Alexandre VI, d'origine espagnole, décrète par la bulle Inter cætera que les nouvelles terres découvertes situées à l'Ouest d'un méridien à 100 lieues des îles du Cap Vert revenaient à l'Espagne, celles à l'Est revenant au Portugal.

Détail de la carte de Cantino (1502) montrant l'attribution du Brésil au Portugal

Cette expédition coloniale se double de motivations religieuses. Villegagon, compagnon d'études de Calvin, qui reviendra à des convictions romaines mais qui penche alors pour les thèses protestantes, paraît avoir formé le projet de fonder au Brésil une colonie refuge. Il écrit à Calvin pour qu'il lui envoie des pasteurs – qui arrivent à Guanabara le 7 mars 1557 avec Jean de Léry (infra). Un conflit théologique éclate et les protestants, chassés du fort, doivent s'établir au milieu des Indiens. Villegagon, qui a fait exécuter cinq protestants quitte Guanabara en 1559. La colonie est prise par les Portugais le 16 mars 1560.

André Thevet, cordelier et voyageur, publiera trois ouvrages faisant relation de son séjour au Brésil : les Singularités (1557), la Cosmographie universelle (1575) et l'Histoire d'André Thevet Angoumoisin, Cosmographe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes Australes, et Occidentales (1585), en réplique à l'Histoire d'un voyage faict en la terre du Bresil de Jean de Léry, devenu pasteur. Son séjour n'a duré que dix semaines. Parti le 15 novembre 1555, il quitte la colonie, malade, le 31 janvier 1556.

Les Singularitez de la France Antarctique, autrement nommée Amerique : et de plusieurs Terres et Isles decouvertes de nostre temps (Paris, les héritiers de Maurice de La Porte, 1557 et 1558) ont été rééditée en 1997 chez Michel Chandeigne. Le livre XXI de sa Cosmographie a été réédité en 1953 par Suzanne Lussagnet dans la collection les “classiques de la colonisation” aux Presses Universitaires de France, sous le titre : Le Brésil et les Brésiliens. L'Histoire d’André Thevet Angoumoisin, Cosmographe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes Australes, et Occidentales. Contenant la façon de vivre de peuples Barbares, et observation des principaux points que doivent tenir en leur route les Pilotes et mariniers, pour eviter le naufrage, et autres dangers de ce grand Ocean, avec une response aux libelles d’injures, publiées contre le chevalier de Villegagnon, restée inédite, a été publiée chez Droz en 2006, par Jean-Claude Laborie et Frank Lestringant.

D'origine modeste, exerçant l'art de cordonnier, Léry est réfugié à Genève quand Jean Calvin l'envoie, en 1556, avec treize autres Genevois, rejoindre la "France Antarctique". Il y séjourne du 7 mars 1557 au 4 janvier 1558. Léry, qui fait partie des rebelles, vivra plusieurs mois dans l'intimité des Indiens. La relation de son séjour, Histoire d'un voyage faict en la terre du Brésil (qui n'est éditée qu'en 1578) est aussi une réponse à André Thevet qui imputait aux protestants la responsabilité de l'échec de la colonie . L'Histoire de Léry est éditée chez Droz (1975) par Jean-Claude Morisot, en fac-similé de la deuxième édition.

Les dénominations ethniques dont les chroniqueurs font état sont fonction de ce critérium fondamental de l'inimitié. "Comment est-ce que vos ennemis ont nom?" demande Léry aux Tupinambas -"Touaiatt ou Margaiat". C'est une nation qui parle comme eux avec lesquels les Portugais se tiennent." (Léry, 1880 : II, 130) Les Margageats, écrit Thevet de son côté, ("les voisins de nos sauvages confederez") sont "un peuple puissant et cruel." (p.17) Thevet remarque qu'il y a "diverses sortes de peuples et de nation qu'on couvre de la chappe de Margajats" (Thevet, Hist. f.114 v.) Ce nom, qui signifie "chat sauvage" en tupinamba, est en réalité un qualificatif appliqué à l'ennemi, de même que le terme "Tobajar" (Touaiatt, chez Léry), qui signifie "adversaire", "opposé". Il s'agit de termes réversibles qui disent l'opposition, mais non, à proprement parler de dénominations. (Dans une illustration de la Cosmographie universelle de Thevet les "Margageats" se voient opposés aux "Tabaiares".) Staden est plus précis quand il écrit notamment : "Les Portugais qui habitent ce pays sont alliés à une nation de Brésiliens nommée Tuppin-Ikins... Cette nation est environnée d'ennemis au Nord comme au Sud : ceux du Sud se nomment Carios, et ceux du Nord Tuppin-Inbas. Les Tuppin-Ikins les appellent Tawaijar, ce qui veut dire ennemi. Ils ont fait beaucoup de mal aux Portugais qui les redoutent encore aujourd'hui." (Staden:58).

C'est cette inimitié, cette sauvagerie dans l'inimitié qui fit passer ces tribus en proverbe. Aujourd'hui encore, au Brésil – héritage des anciennes alliances – "Tupinamba" est synonyme de féroce barbarie, tandis que, jusqu'à une époque récente, c'est le nom de "Margageat" qui, dans les provinces du centre de la France, était utilisé dans ce sens. La haine inexpiable que se vouaient ces tribus n'avait pas manqué d'impressionner les voyageurs européens pourtant avertis par le déchaînement de violence des guerres de religion. "L'inimitié est si invétérée entre ces deux nations, écrit Thevet, qu'il est autant possible de tenir le feu avec l'eau sans que l'un n'altère l'autre comme de joindre Toupinambaux et Margageaz en un lieu sans qu'ils se rompent la teste les uns aux autres : et lorsqu'ils s'attaquent par guerre, c'est la plus grande cruauté qu'homme sçauroit imaginer... (ils) estiment celui-là poltron et lasche de cœur, lequel ayant le dessus de son ennemi, le laisse aller sans se venger et sans le massacrer et manger, ainsi qu'ils le font ordinairement." (p.l8) En 1550, des Tupinamba furent exhibés à Rouen – ceux-là que questionna Montaigne – et, pour l'occasion, on organisa un combat simulé entre Tupinamba et "Tabaiares".

Autant que leur férocité, c'est la bravoure de ces guerriers et leur parfait mépris de la mort qui a impressionné les chroniqueurs, mais c'est surtout l'aspect réglé et obligé de leurs rites dont l'anthropophagie, cette "tant étrange tragédie" dira Léry, constituait l'achèvement. Leurs descriptions, dont Alfred Métraux a fait une étude comparative, permettent de reconstituer le scénario de la capture de la mise à mort des prisonniers que nous présentons ci-après. Les relations du cordelier Thevet furent pourtant à l'origine du mythe du bon sauvage : "Je vous diray, que soubs le ciel, il n'y a nation plus liberalle, de ce qui croist en leur païs, que ceux-cy, pourvu que ce ne soient point de leurs ennemys." (p.112) "Encor ont-ils ceste honnesteté naïfve et pleine de courtoisie, que le premier qui a pris quelque grosse proye, soit en terre soit en l'eau, il en distribue à chacun, et nommément aux Chrestiens, s'il y en a." "Et quand vous venez à entrer dans leur loge, ils vous disent Marabissere, c'est-à-dire, comment as-tu nom ? et vous pouvez vous asseurer, que le sçachant une fois, ils n'auront garde de l'oublier, tant ils ont la mémoire bonne et gentille. Je vous dis tant vieux que jeunes, dont me suis souvent esbahi." (pp.121,123)

Quelques "singularitez" révélées par Thevet :

le tabac (qu'il propose d'appeler l'"angoumoisne" - il est natif d'Angoulême),

le manioc, l'ananas...

- le paresseux,

- le poisson-marteau, - le toucan.

Sauvages obstinez et courageux.

Les expéditions guerrières consistaient en incursions surprises dans le pays ennemi. "En allant, ils avancent lentement, mais en retournant ils vont le plus vite qu'ils peuvent." (Staden :119) Après localisation et observation de l'adversaire (Thevet : 178, 272 et ch. XIII) les agresseurs s'efforçaient de capturer des ennemis ; à cet effet, ils partaient en expédition munis de cordes (Staden:l85) Ces attaques surprises ne réussissaient pas toujours, les villages tupi étant souvent efficacement protégés de palissades faites de troncs de palmiers, "si serrées que les flèches ne peuvent les traverser" (Staden :156). Staden raconte ainsi (p.91) l'échec des Tuppin-Ikins venus le délivrer et rapporte aussi que les mêmes assaillants réussirent à mettre le feu à un autre village dont les habitants avaient fui. D'après Staden encore, "il y a deux saisons où l'on doit principalement craindre les attaques des sauvages", l'une quand certain poisson (les muges) quitte la mer et remonte les rivières pour le frai, "il est alors facile de se procurer des vivres", l'autre quand mûrissent les fruits de l'abbati qui servent, avec la racine du manioc, à la préparation du cahouin : "A leur retour, ils trouvent les abbati mûrs et peuvent préparer le breuvage qu'ils boivent en dévorant les prisonniers qu'ils ont fait : ils l'aiment tant qu'ils soupirent toute l'année après le moment où ces fruits seront mûrs." (p.63) Le 15 août 1554, à l'époque du frai des muges, les Tupinambas montèrent une expédition composée de "trente huit canots contenant chacun vingt huit personnes". "Leur plan était de débarquer près de Brickioka (le fort portugais) du côté où (Staden) avait été fait prisonnier, de se cacher dans les bois et de s'emparer de tous ceux qui tomberaient entre leurs mains." (p.118 ) .

La capture d'un prisonnier était une prouesse individuelle qui instaurait une relation spécifique entre le captif et son vainqueur. Le Père Yves d'Evreux ayant demandé à un Tupinamba "fort et vaillant" pourquoi il ne le servait qu'à contre-cœur s'entendit répondre : "Tu ne m'as pas mis la main sur l'épaule en guerre ainsi qu'à fait celuy qui m'a donné à toy". Le missionnaire découvrit alors que "c'était une cérémonie de guerre, pratiquée entre ces nations, quand un prisonnier est tombé en la main de quelqu'un, celuy qui le prend luy frappe de la main sur l'espaule, luy disant, je te fay mon esclave, et des lors ce pauvre captif, quelque grand qu'il soit entre les siens, se recognoist esclave et vaincu, suit le victorieux, le sert fidèlement sans que son maistre prenne garde à luy." (d'Evreux, 1864 : 46 ). Hans Staden, capturé en forêt alors qu'il était accompagné d'un homme qui réussit à s'échapper et à donner l'alerte, raconte comment ses assaillants se disputèrent sa personne : "L'un disait qu'il avait été le premier à m'atteindre, l'autre qu'il m'avait capturé. Ils venaient de villages différents et ils étaient mécontents de rentrer chez eux sans un prisonnier. C'est pourquoi ils se querellaient avec ceux qui me retenaient. Les uns disaient qu'ils s'étaient approché de moi autant que les autres et ils voulaient avoir leur part de ma personne et me tuer sur les lieux mêmes". Finalement, ils se mirent d'accord et "on m'attacha quatre cordes autour du cou." (Staden : 66 ) Staden fut alors poussé dans un canot et ses assaillants reprirent la mer pour regagner leurs villages. D'après Thevet, l'arrivée au village se passait de la manière suivante : "Or s'en retournans avec tel butin en leur pays, c'est grand plaisir de voir les Fanfares, jeux, cris et hurlements qu'ils font, pour signifier à leurs gens la victoire par eux obtenue, faisans caresses au prisonnier: lequel avant qu'entrer en leurs loges, ils vous mèneront sur le tombeau de leurs pères ou mères décédez, comme si c'estoit une victime immolée à leur mémoire et après cette cérémonie le font venir dans le village, et lors vous jugeriez, que les prisonniers fussent chefs de ces troupes, tant ils les font braves, avec certains plumages, qu'ils nomment selon la diversité, ores d'une sorte, tantost d'une autre... qui sont ornemens du corps, depuis les espaules jusques aux cuisses, et le tout de plume. Mais ce qui donne moins de plaisir aux prisonniers (quoy qu'ils n'ayent guère grande appréhension de la mort) c'est que en signe de sa deffaite future, ils luy jettent de la plume de Perroquet dessus la teste, et en entrant dans le village, tout ainsi que par deçà on jette fleurs odoriférantes sur les grands Seigneurs, faisant leurs entrées en leurs villes." (pp.193-194)

Staden, qui vit les choses d'un autre œil, raconte qu'après une halte nocturne, la nuit passée attaché dans un hamac et ses vainqueurs menaçant de le dévorer et se moquant de lui : "Tu es mon animal à l'attache", ils arrivèrent au village à environ trente milles du lieu de sa capture. "Nous abordâmes sur une pointe de terre, près de laquelle leurs femmes étaient occupées à travailler dans des champs de racines qu'ils nomment, mandioka et elles en arrachaient ; on me força de leur crier : Voici votre nourriture qui arrive... Quand nous fûmes à terre, tous, jeunes et vieux, quittèrent les cabanes qui sont situées sur une colline pour venir me regarder. Puis les hommes s'en allèrent dans leurs demeures avec leurs arcs et leurs flèches, me laissant à la garde des femmes, qui me prirent au milieu d'elles. Quelques-unes marchèrent devant et d'autres derrière, en dansant et chantant la chanson qu'ils ont l'habitude de chanter à leurs prisonniers quand ils veulent les dévorer.

Quand je fus arrivé à l'Ywara, ou à l'espèce de retranchement qu'ils font autour de leurs cabanes, qui consiste en fortes pièces de bois et ressemble à une palissade, ces femmes tombèrent sur moi, m'accablèrent de coups, m'arrachèrent la barbe, en disant dans leur langue : Je te bats au nom de mon ami qui a été tué par les tiens. Ils me conduisirent ensuite dans une cabane, et me couchèrent dans un hamac, où les femmes recommencèrent à me battre et à me maltraiter, disant qu'elles me mangeraient bientôt". Après lui avoir annoncé qu'ils l'avaient donné à un de leurs amis, ses "maîtres" ajoutèrent : "Les femmes vont te conduire Aprassé. Je ne compris pas alors ce mot, mais il veut dire danser. Ils me conduisirent donc hors de la hutte et sur la place, en me tirant par la corde que j'avais au cou. Toutes les femmes qui étaient dans les sept cabanes vinrent s'emparer de moi, et les hommes nous laissèrent. Les femmes m'entraînèrent, me prenant les unes par les bras, les autres par la corde, qu'elles serraient tellement que j'avais de la peine à respirer. Je ne savais pas ce qu'elles voulaient faire de moi ; mais je me consolais en pensant aux souffrances de Notre Seigneur Jésus-Christ, et à la manière dont il avait été traité par les juifs. Elles me conduisirent ainsi devant la cabane du roi,... elles me couchèrent sur un grand tas de terre qui se trouvait devant la porte. Croyant que ma dernière heure était venue, je regardais de tous côtés pour voir si on n'apportait pas l'Iwera pemme; c'est ainsi qu'on appelle l'espèce de massue avec laquelle on assomme les prisonniers. Une femme s'approcha alors avec un morceau de cristal attaché entre deux baguettes, et me rasa les sourcils; elle voulut aussi me couper la barbe, mais je l'en empêchai en disant que je voulais mourir avec ma barbe. Elles répondirent qu'elles ne voulaient pas encore me tuer, et consentirent à me la laisser. Cependant, quelques jours après, elles me la coupèrent avec des ciseaux que les Français leur avaient donné." (pp.70-77)

La capture du prisonnier, le retour des vainqueurs au village, l'intégration du captif chez ses ennemis revêtaient des formes bien précises qu'on peut résumer ainsi : Bien que consécutive à une action collective, la capture est un acte individuel qui, selon la procédure symbolique décrite par Yves d'Evreux, noue une relation singulière entre un guerrier et son captif. Amené au village, le prisonnier fait l'objet d'une transformation de la part de ses vainqueurs. Alors que les ennemis grièvement blessés étaient achevés, dépecés, dévorés ou boucanés sur le champ de bataille (Staden : 185), le prisonnier était progressivement "civilisé" par ses hôtes, toujours ennemi et promis au festin sacrificiel, mais aussi adopté par ses vainqueurs et assimilé par eux. "Une troupe de guerriers revenant avec ses prisonniers s'arrêtait dans les villages amis où elle faisait une entrée triomphale au milieu des danses, des cris et des hululements des femmes qui se frappaient la bouche en cadence. Les amis de celui qui ramenait un captif l'attendaient au bout d'un chemin qu'ils avaient ouvert dans la brousse à son intention, honneur également rendu aux grands chamans." (Métraux, 1967 :47). Retour de triomphe donc, dans la célébration duquel les femmes, qui représentent la permanence du village, par opposition à la mobilité guerrière, prennent une part essentielle. C'est un ennemi qui arrive, et c'est comme tel qu'il est reçu. Quand Staden fut amené, avec d'autres prisonniers, dans le village de Konyan Bebe, vainqueurs et vaincus s'interpellèrent en ces termes : "Oui, nous sommes partis comme il sied aux braves pour vous capturer, vous nos ennemis, et pour vous manger" - "Maintenant vous avez gagné et vous nous avez capturés, mais nous n'en avons cure. Les braves meurent en pays ennemi. Notre terre est grande et les nôtres nous vengeront." - "Oui, vous avez exterminé beaucoup des nôtres et nous nous vengerons sur vous." (Staden, dans la traduction de Métraux : 47 ). La forme extrême de la déchéance infligée à l'ennemi semble s'exprimer dans l'acte de le livrer en pâture aux femmes, tel que le décrit Staden, obligé de leur crier : "Moi, votre nourriture, j'arrive !", puis abandonné à elles par ses maîtres. Pourtant, le captif était en même temps formellement assimilé à un Tupinamba. "Extérieurement du moins, celui-ci ne se distinguait plus d'un Tupinamba au front tonsuré et soigneusement épilé." (Métraux :47)

Indiens Tupinambas (Jean de Léry, Histoire..., 1578).

Carypyra, de la nation des Tabajares.

"Son visage, son ventre et ses deux cuisses tout entières étaient le marbre et le porphyre sur lesquels il avait fait graver sa vie."

(Claude d'Abeville, Histoire de la mission..., 1614).

D'après les informations recueillies par Thevet, le prisonnier était consacré à l'esprit d'un homme tué à la guerre. Il était en premier lieu astreint à "renouveller" le tombeau des défunts "comme si c'estoit une victime qui deust être immolée à leur mémoire." Il est alors en mesure de prendre possession des objets d'un homme et "d'en ôter la corruption". La vengeance et la dévotion du captif apparaissent ici comme dernier devoir rendu au mort et forme achevée de la sépulture. Il "est mené en la maison de celuy, duquel le sepulchre aura esté renouvelle: et on apporte devant luy l'arc, les flesches, colliers, plumasseries, lits, fruits, et autres choses appartenant au deffunct, à fin que il s'en serve sçavoir du lit pour se coucher, des colliers et plumages pour se parer, quand bon luy semblera. Quant à l'arc et flesches, il les luy fault laver et nettoyer, à cause qu'il n'est permis à aucun d'entre eux s'aider du bien d'aucun decedé, jusques à ce que l'un de leurs ennemis, en ait usé, et en ait osté la corruption..." (Thevet : 194)

L'homme pouvait être marié à la veuve du défunt auquel il était consacré, celle-ci ne pouvant se remarier que si son époux avait été vengé. "Quant aux dites femmes veuves, elles ne se remarient point, si ce n'est aux frères et aux plus proches parents de leur deffunct mary, lesquels auparavant fault qu'ils vangent la mort dudit deffunct, s'il a été pris et mangé de l'ennemy. S'il est mort de vieillesse ou de maladie, fault que celuy qui doit prendre la veuve pour femme, ameine un prisonnier qui nectoye sur la fosse du trespassé, soit qu'on ait changé de village ou autrement." (Thevet :107) Après avoir pris possession des objets du défunt, "quelquefois on luy donne (ses) femmes, à fin qu'il s'en serve : Et elles les ayans pour associez, disent qu'elles sont récompensées de la defaitte de leurs premiers marys... Et les entretiennent aussi bien et avec tou tel soing et diligence, qu'elles ont fait leurs marys, qui estoyent de leurs amis, jusques à ce que vienne le temps et jour prefix pour la mort et le massacre du prisonnier." (Thevet : 194-195) Le maître du captif avait le devoir de marier celui-ci : "Si celuy d'entre-eux, qui aura esté occis en bataille, n'avoit point de femme, celuy à qui est le prisonnier, est tenu de bailler l'une de ses sœurs pour le mariage du captif : et s'il n'en a, doit requérir ses amis de luy en fournir : ce dequoy il n'est jamais esconduit, à cause que le plus grand plaisir et contentement qu'ils sçauroient recevoir, est d'avoir un de leurs ennemis ainsi apparenté." (Thevet : 195) Cet ennemi au village, ainsi "assorty et fourny de maison, femmes et meubles" (p.195) est maintenant comme un beau-frère.

Ainsi incorporé au groupe de ses vainqueurs, bien que sachant sa mort inéluctable et jouissant d'une liberté relative, le prisonnier ne cherchait généralement pas à s'enfuir et pouvait vivre de nombreuses années chez ses ennemis. "Il lui était ainsi permis, écrit Métraux, de cultiver un coin de forêt et d'aller à la chasse et à la pêche. Le corps peint et paré de plumes, il pouvait participer aux fêtes que la communauté organisait de temps à autre." "La plupart des anciens voyageurs nient que les prisonniers aient été gênés en quoi que ce fût dans la liberté de leurs mouvements. Ils pouvaient aller et venir sans qu'aucune surveillance rigoureuse ne fût exercée sur eux." "Beaucoup considéraient leurs maîtres à l'égal de parents. Cette affection était réciproque. Quand s'introduisit la coutume de vendre les captifs aux Européens, ceux qui les avaient cédés étaient navrés de les voir ensuite brutaliser. Lorsque les prisonniers s'enfuyaient, ils étaient sûrs de trouver refuge chez leurs anciens maîtres qui les cachaient dans les bois et envoyaient leur propre fille vivre avec eux et veiller à leur entretien." (Métraux : 49-51) Les évasions étaient rares pour la raison que "si quelqu'un des prisonniers s'estoit échappé pour retourner en son pays, non seulement il serait tenu pour couaue eum, c'est-à-dire poltron et lasche de courage: mais aussi ceux de sa nation mesme ne manqueroient de le tuer avec mille reproches de ce qu'il n'auroit pas eu le courage d'endurer la mort parmi ses ennemis, comme si ses parents et tous ses semblables n'estoient point assez puissants pour vanger sa mort" (Claude d'Abbeville, in Métraux : 52) II est probable que le prisonnier, "une fois incorporé au groupe de ses ennemis, cessait de faire partie de celui où il était né" (p.52) et que c'est un homme sans identité qui serait retourné chez les siens. La relation filiale attestée par les témoignages ci-dessus – qui n'est pas sans rappeler ce qui se passait chez les Aztèques – semble confirmer que sa capture et son incorporation au groupe de ses vainqueurs redéfinissaient le statut.

Il faut considérer aussi, comme l'idéologie tupi y invite, l'attitude du guerrier devant la mort en ce qu'elle met en évidence une relation spécifique entre les deux groupes partenaires de vengeance. Un frère capturé est, dès lors, "perdu" ; il ne s'agit plus de le libérer, il s'agit de le venger. Un échange de prisonniers priverait, de même, des raisons de venger la mort. Or, la vengeance est invariablement donnée par les Tupinambas comme le motif de la guerre et de l'anthropophagie rituelle qui en est l'achèvement. La mort du guerrier captif est nécessaire à la poursuite des guerres et le devoir de vengeance est complémentaire du devoir de mourir en pays ennemi ; tous deux nourrissent la perpétuation d'un système qui dit la vérité de ces hommes "les plus cupides de gloire que jamais je vey onc". (Thevet : l96) "Ce peuple n'a d'autre salaire proposé devant ses yeux pour le sang qu'il respand en guerre, que l'honneur et le contentement qu'il prend d'avoir vaincu ses ennemis." (Thevet :112) "Ils ont quelque espoir de revivre avec leurs pères "derrière les montagnes", "si toutefois ils ont mangé en cette vie la chair des ennemis" (Léry : II, 62) Thevet rapporte qu'un "roy de ce pays", malade, lui avait demandé d'intercéder en sa faveur auprès de son Dieu : "Je t'ay ouy faire grand compte d'un Toupan, qui peut toutes choses : je te prie parle à luy pour moy, et fais qu'il me guérisse, et lors que je seray debout, et en santé je te feray de grands presens, et veux estre acoustré comme toy, et porter mesme grand barbe, et honorer Toupan comme tu l'honores. Auquel je fais response que s'il vouloit guérir, et croire iceluy, qui a fait le ciel, la terre et la mer, et qu'il ne creust plus, après avoir receu le lavement de baptesme, à leurs Caraïbes et enchanteurs, et qu'il ne se vengeast, ni mangeast ses ennemis, comme il avait fait toute sa vie... A quoy ce maître Roytelet me fit response, que volontiers estant guery par la puissance de Toupan, qu'il accordoit présentement tous les articles que je luy avois proposé hors mis un, qui estoit de ne se venger de ses ennemis : et encore quand Toupan luy commanderait de ne le faire, il ne le sçauroit accorder : ou si par cas fortuit il l'accordoit, il meriteroit mourir de honte." (Thevet: 85-86)

Symétriquement, le devoir du captif est de braver la mort. "C'était le propre des braves que de mourir aux mains de leurs ennemis et non dans des hamacs comme les femmes qui ne sont pas nées pour un destin aussi enviable." (Gandavo : 133 ) Dans le rite de la mise à mort, le prisonnier répétera une dernière fois sa qualité d'ennemi, sa certitude que les siens le vengeront et son mépris de la mort. "Je me suis autrefois amusé à deviser avec ces pauvres gens estans ainsi sur le point lesquels estoient jeunes, beaux et puissants hommes : Ausquels comme je demandasse s'ils ne se soucioient point de la mort, qui leur estoit si voisine et si espouventable : ils me respondoient avec risée et mocquerie en ceste sorte,.. meschant estranger, tu ne sçais que tu dis, va-t'en d'auprès de moy. Nos amis nous vangeront, et ceste mort nous est heureuse. Sans faire autre compte de mon propos, ils s'esjouyssoient, et monstroient une contenance si asseuree et hardie, que j'en estois merveilleusement esbahi. Que si je leur parlois de les délivrer, et racheter, des mains de leurs ennemis, ils prenoient tout en mocquerie, me faisant la moue, disoient que nous Aiouroiou (ainsi nous nomment ils, combien que ce soit un nom d'une espèce de gros Perroquetz), n'estions point hommes de coeur : mais plustot du naturel de leurs Quains-passa, qui sont Guenons, qui vivent en perpétuelle crainte des coups ou de la mort." (Thevet : 198-199) L'homme digne de ce nom est Kereumbau (Thevet : 132 ), vaillant à la guerre (Querre-muhau dit Léry (11:138), puissant à la guerre et qui est vaillant à faire quelque chose.) L'homme qui n'a capturé aucun ennemi en guerre est Manen, faible, Mebek, lâche, efféminé (Thevet : 134).

La vengeance et la guerre sont si nécessaires à l'homme que les "derniers Tupinamba allaient dans les villages abandonnés de leurs ennemis pour y déterrer les morts. Ils en ramenaient les crânes chez eux, les ornaient de plumes et les brisaient d'un coup de massue. L'auteur de cet exploit accomplissait ensuite tous les rites prescrits en cas de meurtre, et prenait un nouveau nom." (Métraux : 69, d'après Soarès de Souza : 308). La capture et la mise à mort de l'ennemi prenaient une signification esssentielle dans la réalisation de l'homme, une initiation et littéralement une nouvelle naissance puisque celui qui avait tué rituellement un captif devait changer de nom et que c'était là une condition du mariage. "Et ne permect jamais la mère, dit Thevet (p.134), que sa fille couche avec un homme, s'il n'a prins pour le moins un ou deux prisonniers et qu'il n'ait changé de nom dés son enfance, parce qu'ils croyent que les enfants qui seroient engendrez d'un Manem, c'est à dire, d'un qui n'a prins quelque esclave, ne feroient jamais bon fruict, et seroient Mébek, c'est à dire foible faisneant et craintifs." "La plus grande gloire chez ces Indiens est d'avoir pris et tué un ennemi ; et ils ont l'habitude de se donner autant de noms qu'ils en ont tué. Ceux qui en portent un grand nombre sont regardés commes les principaux de la nation." (Staden : 178). On voit donc la guerre engagée dans la structure de la société, dans l'initiation et dans le mariage d'un homme. C'est probablement en regard de ce dernier point que le prisonnier était parfois exécuté par le fils de celui qui l'avait capture (Gandavo : 139). Le captif pouvait aussi être donné "comme marque d'amitié" ainsi que le rapporte Staden: "(Mes maîtres) m'annoncèrent qu'ils m'avaient donné, comme marque d'amitié, au frère de leur père, pour qu'il me gardât et me tuât quand je devrais être mangé, ce qui illustrerait son nom; car l'année précédente, celui-ci avait aussi fait un prisonnier, et l'avait offert par amitié (à l'un de mes maîtres), qui l'avait assommé, et s'était rendu célèbre par ce moyen. C'est pourquoi celui-ci avait promis de lui donner à son tour le premier prisonnier qu'il ferait, et ce fut moi." (p. 75)

Les Tupinambas comprenaient sous un même terme, tobajara, "ceux qui sont opposés", les ennemis et les beaux-frères. Sachant qu'ils n'avaient pas de relations matrimoniales avec leurs ennemis, on peut se demander quel genre d'inimitié travaille cette relation d'alliance qu'est le mariage et pourquoi le système matrimonial emprunte son langage au drame de la guerre.

Voici la description la plus circonstanciée du système familial tupinamba, on la doit à Thevet (pp.129 s.) : "Les vrayes et légitimes femmes des hommes de ce pays sont les filles de leurs soeurs qu'ils nomment Chérain-dit-mébut, c'est à dire, la fille de ma sœur, et Chérémire-korem, c'est à dire, ma femme future. Et sur ce, fault noter que dès qu'elles sont nées, l'oncle maternel les leve de terre, et les retient pour femme future : et par ce moyen le père de la fille est acquitté d'une partie de la servitude en quoy il estoit obligé pour sa femme, mère de l'enfant, envers les parens d'icelle, comme je diray cy après : et toutefois les mères ne permettent jamais que les hommes couchent avec leurs filles avant aage competant et qu'elles ne puissent concevoir : c'est à sçavoir devant le temps de leurs purgations, qui leur adviennent le plus communément en la quinzième ou seizième année... Outre ce encores ne veulent souffrir que leurs filles prennent mary, que leurs cheveux ne soient recreuz. Lesquels leur avoient esté couppez au temps de leurs dites purgations, et qu'ils ne leur couvrent presque toutes les espaules... Que s'il advient d'adventure que les filles refusent leur oncle maternel, et ne prennent quelque autre à plaisir : outre le gré de leur mère, elles sont tenues entre elles pour paillardes qu'ils nomment Souaragi, et de telles ecervelees, ils n'en font pas grand comte ny ne les estyment femmes arrestees : aussi font-ils souvent mariz nouveaux, qu'ils nomment Atoussap : c'est à dire, homme passant: mesme sont cause que leur oncle maternel oste leur mère à leur père, et par ce moyen sont dites sans père, qu'ils appellent, Toupu-éum, et aucunefois sans mère, par ce qu'elles se précipitent et tuent quelquefois par despit. Mais quand les filles sont sages, et suyvent le conseil de leurs mères, si elles sont vivantes, ou bien, si elles sont mortes, de leurs tantes, ou plus prochaines parentes : (n'ayant le père aucun pouvoir) elles en sont mieux prisées et appoinctees."

Mais autre est la situation "de ceux qui n'ont point de sœur à leur engendrer femmes. Par quoy sont contraints, s'ils en veulent avoir de servir (les beaux-parents) jusques à ce que leur femme ayt fait enfans pour mieux servir l'oncle maternel, et desgager leur père en partie." (Hist. f. 66 r.) "Lequel mary suyvant la coustume, par obligation dépendante, et moyennant le mariage, pourchasse et fait de bons et grands services à la mère de ladite fille : pareillement à ses frères et sœurs et puis au père qui est le dernier, ou bien aux oncles, ledit père estant mort : car il y a tel de ces nouveaux mariez, qui n'a encores parlé audit père six Lunes, sçavoir demy an après qu'il est marié, tant ils ont honte l'un de l'autre, avec quelque craincte que le gendre peult avoir, lequel s'efforce par tous moyens à lui possibles, d'avoir l'amitié et grâce de tous les parents de celle qu'il veult garder pour femme : comme de prendre quelcun de leurs ennemis prisonniers, pour en faire présent à ses beaux frères, et qu'ils ayent l'honneur de les tuer, à fin qu'ils changent le nom de leur enfance... ou bien pour vengeance de son beau père, ou de quelcun des oncles ou frères d'elle, morts à la guerre ou mangez par leurs adversaires. Au semblable les accompagner à la guerre : et s'ils sont en danger de l'ennemy se mettre au devant pour les deffendre, de peur qu'ils ne soient prins ou blessez : aussi porter la farine sur son doz, pour vivre sur le chemin, et tuer bestes, oyseaux, prendre poisson, faire les loges de reposées, et plusieurs autres choses, qu'ils ont coustume de faire, quand ils vont en voyage, soit par mer ou par terre, ou contre l'ennemy. Outre ce quand ils changent de village, sont subjets d'aider à faire les maisons, à coupper les arbres pour faire place es jardins : et une infinité d'autres obligations, qui les rend tout le temps de leur vie en la plus grande servitude que l'homme sçauroit penser. Aussi disent ils bien en leur proverbe : les peuples font (lignée) avec grand travail et difficulté. Toutefois cela n'advient pas souvent qu'à ceux qui ont des femmes qui n'ont guère de parens de leur costé, et par ce moyen sont contraints demeurer avec leurs beaux pères et mères, et sont dits Comsa-méne, c'est à dire, mary de femme.

Mais pour parler des premières aproches que font les hommes (qui ne sont leurs oncles maternels) avec les filles à marier, fault entendre, qu'ils vont à la chasse aux bestes ou oyseaux, ou bien en pescherie, selon que la saison et commodité du lieu le permettent, et principalement quand ils cognoissent que la mère et autres parens de la fille le désirent, et apportent une charge de venaison, ou poisson, le plus exquis qu'ils peuvent recouvrer, et le mettent le soir, environ entre chien et loup (comme lon dit) devant la mère de la fille sans dire mot : puis s'en revont le plus secrettement qu'ils peuvent, sans estre apperceuz des voisins (vray est que la fille peult avoir donné quelque asseurance au jeune homme avant tout cela) : puis la mère d'icelle luy demande, encore qu'elle s'en doubte à demy, d'où vient ceste proye, et à qui elle a donné telle asseurance ; alors la fille luy compte la vérité, et luy dit que c'est de la part d'un tel, qui luy dist le jour passé, qu'il la voudroit bien avoir pour femme, moyennant qu'elle s'y accordast, et que sa mère et autres parents en fussent contens. Alors la mère appelle le père de la fille, pour départir le présent à tous leurs amis, lesquel les invite tous à disner où soupper, et durant iceluy, il leur racompte comme un jeune homme tel, veult prendre en mariage leur fille, les priant de luy donner, sur ce leur advis : et s'il l'acceptera pour son gendre ou non, ce qu'ils font."

La relation de Thevet permet de distinguer deux types de mariages : 1 - le mariage avunculaire dans lequel un homme est de droit l'époux de la fille de sa soeur ; si sa nièce le refuse, il peut reprendre sa sœur à l'homme qui l'a épousée. (Le premier nœud du système est constitué par la relation frère-sœur). 2 - Le mariage de "ceux qui n'ont point de sœur à leur engendrer femme", secret en sa demande, avec résidence et dépendance dans un milieu étranger où le gendre est sans droit, impliqué dans des obligations qui le "rend tout le temps de leur vie dans la plus grande servitude que l'homme sçauroit penser." L'homme sans sœur doit créer ex nihilo une relation d'alliance : "Les peuples font lignée avec grand travail." Ces deux situations : un homme qui est en position de droit, un homme sans droit, sont à l'opposé l'une de l'autre. Mais le droit du frère de sœur ne va pas non plus sans "travail". C'est la fille de la sœur d'un homme qui est "sa légitime épouse". Mais cet homme ne sera en mesure d'exercer ce droit que si, se séparant de sa soeur, il la libère pour un beau-frère qui devient son débiteur et sur qui il doit pouvoir faire jouer son crédit. Cette légitime épouse a un frère qui la revendique comme la mère de sa future et légitime épouse. Le droit matrimonial repose constitutionnellement sur l'opposition des "frères de sœur". (L'opposition symétrique oncle maternel-neveu, considérée non plus en termes d'individus, mais en termes de groupes - opposition de la ligne paternelle et de la ligne maternelle - est opposition de beaux-frères). Un homme qui ne serait en mesure d'affirmer son droit sur sa sœur n'aurait aucun droit matrimonial. C'est la "disposition", concurrente et complémentaire, que les beaux-frères ont des sœurs qui soutient le système. Un frère non distingué de sa sœur - un "homme-femme", membek - est un homme sans existence et sans droit; la distinction d'avec la soeur, ce qui spécifie le masculin étant la condition sine qua non de l'existence du frère et la condition de son mariage. Le tobajar apparaît comme le facteur diacritique de cette distinction. L'ennemi est un opposé avec qui on "échange" des victimes sacrificielles, le beau-frère un opposé avec qui on échange des épouses. C'est de sa sœur, s'il sait gérer le besoin ou le droit qu'un autre homme a d'elle qu'un frère tire lui-même son droit à l'épouse, gestion qui implique la définition du masculin dans la distance et le risque de la guerre.

L'affirmation de l'homme, c'est en même temps sa bravade de la mort, sa supériorité affirmée sur l'ennemi et son droit reconnu à l'épouse, position qui a pour exact contraire la situation de l'homme dépendant, asservi à cause d'une femme, homme sans sœur, contraint d'habiter chez ses beaux-parents - des étrangers sinon des ennemis - rien que "mary de femme", et non légal créancier d'une épouse. Cette situation, un mythe recueilli chez les Urubu la présente, avec sa correction, comme la circonstance de l'anthropophagie rituelle. Ce mythe a été recueilli en 1950 par Francis Huxley. Les Urubu, de dialecte tupi, vivent entre le Pindaré et le Gurupi, au nord du Brésil. Leurs mythes et leurs coutumes présentent des similitudes avec ceux des Tupinambas disparus. Eux aussi désignent d'un même terme l'ennemi et le beau-frère ; chez eux aussi, membek signifie mou et faible comme une femme.

L'origine de l'anthropophagie

Un jour, Yandé ramuî (notre ancêtre) était allé en visite chez Capiwan (sous-groupe des Urubu). Lui et sa femme, Yandé ari, notre grand-mère, étaient seuls; ses frères n'avaient pas aimé Capiwan, et le lui avaient dit : "Tu ne vaux rien, tu manges nos frères et nos enfants. Nous ne voulons plus demeurer chez toi, nous rentrons chez nous."

Yandé ramuî, lui, était resté pendant encore quatre ou cinq mois. Capiwan avait alors dit: "Ne t'en va pas. Reste avec nous, épouse ma fille!" En plus, Capiwan lui avait donné une hutte où yandé ramuî vécut en compagnie de ses deux épouses.

Un jour, Capiwan lui dit : "Va chercher du mandiakab, du manioc doux!" Yandé ramuî y alla, Yandé ari y alla, la fille de Capiwan y alla. Quand ils furent dans la roça, Yandé ramuî interpella la fille de Capiwan : "Viens suruquer!" Elle ne vint pas. "Viens suruquer !" La fille de Capiwan ne dit rien, ne vint pas : elle retourna au village. "Ne rentre pas ! cria Yandé ramuî, ton père se fâchera si tu ne lui rapportes pas de mandiakab !" La fille de Capiwan rentra quand même, vit son père et lui raconta que Yandé ramuî avait par trois fois essayé de la tuer avec une takwara ; chaque fois, elle avait esquivé la flèche. Mauvaise femme, elle mentait ! Capiwan ne dit rien, mais il cria à Yandé ramuî : "Tu es mauvais! Tu as essayé de tuer ma fillle."

"C'est faux, protesta Yandé ramuî. Je voulais la suruquer; j'ai crié trois fois "Viens suruquer ! " Mais elle ne voulait pas."

"Non, dit Capiwan, ce n'est pas ton pénis que tu voulais lui mettre, mais une takwara !"

"Ta fille ne vaut rien, elle ne veut pas que je la suruque. Tu me l'as donnée, mais elle ne veut pas se laisser suruquer."

Capiwan donna l'ordre à ses gens de faire du cahouin. Il voulait saouler Yandé ramuî pour le tuer. Ils préparèrent du cahouin, dans trois énormes marmites, et tout le monde but tant et plus. Capiwan jeta un regard sur Yandé ramuî et se dit, le voilà saoul ! "Ligotez-le !" ordonna-t-il à ses gens.

"Qu'est-ce que vous faites? Vous m'attachez ?"

"Tu as essayé de tuer ma fille, c'est moi, maintenant, qui vais te tuer", dit Capiwan. Et il l'attacha solidement avec les poignets dans le dos, une longue corde autour de la taille dont l'autre bout était fixé à un poteau. Puis il saisit une massue et frappa en direction de Yandé ramuî... wshhh!

Peu après que le soleil fut monté au-dessus de l'horizon, chaque homme, armé d'une massue, essaya de frapper Yandé ramuî, mais ils tapèrent tous à côté. Quand, dans l'après-midi, le soleil se coucha, Yandé ramuî se sentit las, très las, il avait chaud, il ruisselait de sueur. "C'est parce que je suis ivre que vous pouvez me traiter ainsi, cria-t-il. Si je n'étais pas ivre, je serais, moi, en train de vous tuer !"

Tour à tour, chacun dans le village avait essayé de tuer Yandé ramuî, à l'exception d'un vieillard. Capiwan dit: "Allez chercher le vieux, amenez-le pour tuer celui-ci !" Ils amenèrent le vieillard, le soutenant par les bras : il prit la massue qu'il leva au-dessus de sa tête, et frappa. En réalité, il ne frappa pas. Yandé ramuî s'était baissé, cependant le vieux n'avait pas frappé. Mais à peine Yandé ramuî s'était-il baissé, la tête penchée d'un côté, que le vieillard lui asséna un coup, wshhh... paam ! Yandé ramui s'était affaissé, mort.

Ils suspendirent Yandé ramuî par les pieds, lui tranchèrent le cou, et le sang gicla ti ti ti ti sussssssss, que de sang ! Ils recueillirent ce sang dans un récipient, et Capiwan l'avala après l'avoir mélangé avec de la farine de manioc. Puis ils débitèrent Yandé ramuî en morceaux, et mirent sa chair à cuire ; ils mangèrent tout, jusqu'à la dernière bouchée...

Les parents et amis de Yandé ramuî venaient de temps à autre voir s'il ne lui manquait rien: quelqu'un grimpait dans un arbre au bord de la clairière et inspectait le village. Un jour, ils regardèrent: "Mais où donc est la hutte de Yandé ramuî ?" Il n'en restait rien, le village était abandonné. Les hommes rentrèrent dans leur village et informèrent le tushau (le chef de guerre). "Yandé ramuî a été mangé !" dirent-ils. "C'est Capiwan qui l'a mangé. Il n'y a plus personne là-bas, maintenant."

"Ils reviendront, prédit Tushau, dans un mois, ils reviendront pour un autre cahouin."

Le mois suivant, Tushau envoya tous ses hommes dans le village de Capiwan. Arrivés au village, l'un d'eux grimpa dans un arbre pour jeter un coup d'œil. Il aperçut Capiwan en train de préparer un cahouin. Les hommes encerclèrent le village et se mirent à grogner comme des pécaris. Capiwan, auprès de son cahouin s'écria : "Voilà les pécaris !" et envoya ses hommes pour les tuer. "Où sont les pécaris?" demandent les hommes de Capiwan qui se précipitent dans la forêt. Pik ! Pik ! Pas l'ombre d'un pécari ! Pik! Mais que de flèches ! Les hommes de Tushau tuèrent tout le monde. Puis, écumant de rage, ils rentrèrent dans le village à la recherche de Capiwan. Aussitôt découvert, il fut ligoté avec une corde. On défit la cordelette qui retenait son pénis et celui-ci fut tordu, tiré, tourmenté et finalement percé d'une takwara. "Tu as tué notre frère !" criaient les guerriers.

"Non, je ne l'ai pas tué ! C'est celui-là qui l'a tué !" Et la main de Capiwan indiquait le toit sous lequel le vieil homme reposait dans son hamac. Paam ! Il tuèrent Capiwan d'un coup de massue, paam ! le voilà mort. Ils tuèrent le vieillard. Puis ils incendièrent la hutte où se trouvaient les corps, pour que rien ne reste du vieillard qui avait tué Yandé ramuî, ni de Capiwan. Cependant, Yandé ari était encore vivante. Les hommes la ramenèrent à leur village. Elle était triste, bien triste; son mari avait été tué et mangé sous ses yeux. Au village, Tushau attendait. "Je suis Tushau! lui dit-il. Je suis jeune, épouse-moi!" Elle l'épousa. "Les gens mangent du pécari, c'est parfait dit Tushau, le pécari est bon à manger, le chevreuil, le tapir, le paca, l'agouti; tout ça c'est très bien; mais les jaguars, non... on ne mange pas de jaguars, pas de fourmiliers... pas d'hommes non plus ! On ne mange pas d'hommes !"

Remarques

1. Les deux groupes partenaires : L'inimitié des deux groupes et le destin tragique de l'ancêtre ont leur cause dans la situation d'infériorité matrimoniale du groupe de ce dernier. "Tu ne vaux rien. Tu manges nos frères et nos enfants." C'est le mariage qui retient l'ancêtre chez Capiwan: "Reste avec nous. Epouse ma fille."

2. L'ancêtre et la fille de Capiwan : Ignorance ou malveillance, la fille de Capiwan interprète l'invitation sexuelle de l'ancêtre ("Viens suruquer !" de Suruk : "copuler" et "percer") comme une menace pour sa vie; elle confond la flèche et le pénis. La duplicité (ou la naïveté) féminine révèle l'ambiguïté fondamentale du mariage : entre l'alliance (le pénis) et la guerre (la flèche) et la situation critique du gendre chez ses beaux-parents, dévoré à cause de son épouse selon le scénario classique de l'anthropophagie rituelle.

3. L'ancêtre vengé : Le pénis de Capiwan percé d'une flèche ; on lui applique la "confusion" dont sa fille a fait preuve. C'est : ou bien le pénis, ou bien la flèche. Pas les deux.

4. La femme de l'ancêtre ramenée au village et épousée par Tushau : Mieux vaut une proche chez son mari (version Tushau de la résidence matrimoniale) qu'un mari chez ses beaux-parents (version Capiwan). Mieux vaut "manger" l'épouse qu'être "mangé" par elle. Nul besoin alors de se nourrir d'hommes, le gibier y suffit. "On mange du pécari... on ne mange pas d'hommes !" Quand l'épouse habite chez son mari (mariage de droit, mariage avunculaire) on ne mange pas d'hommes : le beau-frère est un opposé dans la paix.

Etre à la merci d'une femme et de ses parents, fatalité de l'homme sans sœur ; être confondu avec une sœur, fatalité de l'homme sans courage, tels sont les deux pôles entre lesquels se définit l'homme. L'épouse doit être à la fois une étrangère et une "parente" (une étrangère justiciable du pénis et non de la flèche). Quand le gendre réside chez ses beaux-parents, le lieu de son ménage assure la qualité d'étrangère de sa conjointe – mais alors, il est comme un otage chez sa propre épouse. Quand l'épouse revient de droit à l'homme et qu'elle vient vivre dans son village, c'est en vertu d'une proximité (frère-sœur) qui ne peut être opérationnelle que dans la distinction. Avoir à se défier à la fois de la familiarité et de l'étrangeté féminine, de la duplicité qui gît en la nature de la femme, tel serait le destin de l'homme.

Un mythe tupinamba recueilli par Pigafetta (1800 :18) expose que l'anthropophagie a été instituée pour répondre à la dévoration qu'une vieille femme avait tenté de faire subir à un jeune homme coupable d'avoir tué son fils à la guerre. Désormais, on mangerait l'ennemi pour ne pas être en reste de férocité. "Ils mangent parfois de la chair humaine, mais seulement celle de leurs ennemis. Ce n'est point par goût qu'ils la mangent, mais seulement pour obéir à une coutume qui, selon leurs dires, commença chez, eux de la manière suivante : une vieille mère n'avait qu'un fils qui fut tué par des ennemis ; quelque temps après, le meurtrier du fils fut fait prisonnier et conduit en présence de la mère; pour se venger, elle se jeta sur lui comme une bête sauvage et, à grands cris, elle lui déchira l'épaule ; le prisonnier eut la double chance de se sauver des mains de la vieille et de s'enfuir ; de retour parmi les siens auxquels il montra les marques de dents sur son épaule, il leur fit croire (peut-être le croyait-il aussi) que les ennemis avaient voulu le dévorer vivant. Comme ils n'étaient pas moins féroces que les autres, ils décidèrent de manger véritablement les ennemis qu'ils prendraient dans les combats, et les autres firent de même." (dans la traduction de Métraux : 68)

L'anthropophagie rituelle répond-elle à la dévoration première d'une vieille femme symboliquement en situation de belle-mère ? D'après la relation de Thevet, rappelons-le, c'est à sa belle-mère que le "mary de femme" était d'abord redevable de son travail. Le rôle des femmes dans le rituel, marqué dès l'arrivée du prisonnier au village, est, comme dans le mythe, de premier plan. Alors qu'on se dispute la propriété de Staden, le chef qui désirait le posséder mit les plaideurs d'accord en déclarant qu'ils "devaient (le) conduire vivant chez eux, pour que les femmes puissent (le) voir en vie et festoyer à (ses) dépens." (Staden : 66, dans la traduction de Métraux) La réception que les femmes font à Staden se termine par une danse qu'il est contraint d'exécuter paré comme pour le sacrifice: "Elles me conduisirent, de l'endroit où elles m'avaient coupé les sourcils, devant la cabane où se trouvent leurs Tamerka ou idoles. Elles formèrent ensuite un cercle où je fus placé. Deux femmes s'approchè¬rent de moi, et m'attachèrent à la jambe un cordon garni de grelots, qui faisaient du bruit en s'entrechoquant, et au cou une espèce d'éventail, fait de queues d'oiseaux, qui montait jusqu'à ma tête... Les femmes se mirent alors à chanter, et m'obligèrent de battre la mesure avec la avec la jambe à laquelle elles avaient attaché ces espèces de grelots, ce qui formait une sorte d'accompagnement." (Staden : 78) Ramené au village, le prisonnier qui avait cherché à fuir devenait comme la proie naturelle des vieilles femmes : "Ils n'appartient plus au maistre, ains au commun : et pour cet effect, quand on ramène un esclave fugitif, les vieilles femmes du village sortent et viennent au devant d'iceluy, crians à ceux qui le ramènent, c'est à nous, baillez le nous, nous le voulons manger et frappant de leurs mains leurs bouches, criant l'une à l'autre avec une certaine note, nous le mangerons, nous le mangerons, il est à nous". (Yves d'Evreux : 54)

Si l'on examine comment se développe, dans le rituel, l'idéologie qui soutient la conduite de la guerre et de l'anthropophagie, on peut remarquer que s'y joue, sous forme inversée (aux dépens du captif), le drame de la dépendance féminine. Le prisonnier est une victime sacrificielle ; comme tel, il va assumer deux fonctions contradictoires. Il représente le mal, il va servir à produire le bien. Le mal, c'est ici la confusion – quand elle n'est pas institutionnalisée, c'est-à-dire opératoire – du masculin et du féminin. La guerre a ici pour fonction de chasser le mal, de distinguer le masculin du féminin. Braver la mort, c'est avant tout vaincre sa peur et se vaincre soi-même; et si ce destin se dit par opposition au destin féminin, c'est parce que le monde féminin représente la sécurité première au sein de laquelle le masculin n'a pas d'existence : quand le garçon ne fait qu'un avec sa mère. "Mourir aux mains de l'ennemi et non dans des hamacs comme les femmes, qui ne sont pas nées pour un destin aussi enviable", c'est tout simplement mourir "en homme", comme on dit. Dans le travail social d'achever le masculin, on voit que l'ennemi tient une place essentielle. Sans ennemi, pas de salut. Que l'ennemi représente le mal, cela vaut sur le théâtre du drame, car, derrière la scène, il y a une fonction objective et positive de l'ennemi, un partage des rôles, une connivence d'hostilités et de représailles qui, dans le jeu de la vengeance et de sa rétorsion, met en place des situations équivalentes et réversibles quand on considère non plus des individus, mais les groupes partenaires de vindicte. L'ennemi "vrai" n'a qu'un nom, ce féminin fantasmatique qui apparaît dans les rites d'initiation sous la forme d'un monstre qui avale ou d'un constricteur qui étouffe. L'achèvement individuel, combat jamais achevé, demande cette séparation rituelle (ou psychodramatique) d'une perception erronée – archaïque selon l'ontogenèse – de la féminité. Dépouiller le fils de femme, c'est simplement grandir (adolescere) et prendre sa propre mesure pour regarder le féminin "objectivement", c'est-à-dire d'une manière adaptée à la maturité sexuelle. L'ennemi sert à déporter le mal ; il supporte le partage de la classification. Vaincre, c'est féminiser l'adversaire et se défaire sur lui de cette dépendance contre laquelle se définit le masculin. Changer le guerrier capturé en nourriture de femme, c'est, pour le vainqueur qui se reconnaît en lui – car les ennemis sont des frères – conjurer le mal.

La création du monde

Sommay, ou Maire Monan, héros civilisateur que son peuple fit périr sur un bûcher – et dont la tête se fendit alors "avec une si grande impétuosité et bruit si hideux que le son monta jusques au Ciel" (Thevet : 42) engendrant le tonnerre et l'éclair – eut deux fils Tamendonare et Ariconte "lesquels estoient de diverses complexions et nature, et par ainsi se hayoient à mort l'un l'autre" (p. 43). C'est l'opposition des deux frères ennemis qui, après avoir provoqué le déluge, soutient une nouvelle création dans le partage cosmique du bien et du mal, de l'autre et de soi.

"Oyez comme ces bonnes gens en leurs comptes, narre Thevet, approchent de l'Histoire de l'Escriture. Tamendonare (disent-ils) estoit un grand mesnager, et bon père de famille, ayant femme et enfans, et se plaisant à cultiver la terre : Ariconte au contraire ne se soucioit de tout cela, seulement estoit ententif à la guerre, ne désirant qu'à subjuguer par sa puissance toutes les nations voisines, et mesmement son frère. Or advint un jour, que ce guerrier revenant d'une bataille, apporta le bras d'un sien ennemi à son frère Tamendonare, en luy disant avec grande fierté et arrogance, Va craintif que tu es, j'auray ta femme et tes enfants en ma puissance, car tu n'es point assez fort pour te deffendre. Le bon homme mesnager, oyant ainsi parler son frère, fut fort marry de son orgueil : Et pour ce luy dit-il: si tu estois si vaillant que tu dis, tu eusses apporté ton ennemy tout entier. Ariconte indigné de ce reproche, jetta ledit bras contre la porte de la maison de son frère : mais à l'instant mesme, tout le village où ils estoient, fut eslevé au Ciel, et ils demeurèrent bas en terre. Tamandonare voyant cecy, soit d'estonnement ou de despit, frappa si rudement la terre, que de là sourdit une grande source d'eau, si hault, que en peu de temps elle attaignoit par dessus les collines et costeaux, et sembloit surpasser la haulteur des nues, et laquelle persévéra jusques à ce que la terre en fust toute couverte. Ce que voyans les deux frères, et soigneux de se sauver, montèrent sur des montaignes les plus haultes de tout le païs : Et taschoient se sauver contremont les arbres avec leurs femmes. Ce qu'ils feirent aussi, sçavoir est Tamendonare monta sur un arbre, nommé Pindona... y tirant avec luy l'une de ses femmes : et Ariconte monta avec sa femme sur un autre arbre, nommé Génipar, afin qu'ils veissent si les eaues s'abaissoient. Estans sur lesdits arbres. Ariconte donna du fruit d'iceluy à sa femme, luy disant, Romps de ce fruit, et en laisse choir en bas. Ce qu'elle ayant faict, ils congneurent qu'il n'estoit point temps de descendre aux vallées, et que les eaues estoient encore fort haultes. Ils tiennent que par cette inondation tous les hommes et tous les animaux furent noyez, sauf les deux frères et leurs femmes, desquels sortirent deux divers peuples après le déluge, nommez Tonasseares, surnommez Toupinambaux, et les Tonaiatz Hoyanans, surnommez Tominous, lesquels sont en discorde et guerre perpétuelle : tellement que les Toupinambaux se voulans glorifier, et se dire plus excellens que leurs compaignons et voisins, ils disent, Nous sommes descenduz de Tamendonare, et tu es yssu d'Ariconte: comme si par là ils vouloient inférer, que Tamnendonare estoit plus homme de bien que Ariconte. Mais la cause de tel advantaige, je ne l'ay peu sçavoir d'eux, et ne me le sçeurent onc dire, veu que l'un fut aussi bon que l'autre, en addressant ceux qui sont descenduz de leur race, lesquels sont tous sanguinaires, et gens qui mangent la chair humaine." (Thevet : 43-45)

Nous ne retiendrons de ce mythe (dont il existe des variantes) que le fait premier de la fraternité originelle des ennemis, fils de Maire Monan dont la tête est à l'origine du feu du ciel, et que l'opposition des deux frères (du ciel et de la terre, du feu et de l'eau : le geste d'Ariconte (il jette le bras de son ennemi contre la porte de la maison de son frère) enlève le village au ciel ; le geste de Tamendonare (il frappe la terre du pied) fait jaillir une source qui noie la création) se perpétue dans la guerre que se font aujourd'hui les ennemis partenaires de vengeance, conjointement occupés à soutenir l'œuvre de la création.

La position d'opposés qui définit les termes de l'échange matrimonial s'exprime dans le labeur commun de fonder en droit le masculin, elle résulte médiatement del'opposition guerrière et immédiatement de l'identification des ennemis telle que mise en scène dans le sacrifice du prisonnier capturé. Ce sacrifice repose sur une identification et une division : un dédoublement selon la double polarité du bien et du mal. Contrairement à ce que l'on pourrait croire dès l'abord, la situation de l'ennemi intégré chez ses "hôtes", alors qu'il mène une vie apparemment sans histoire, est peut-être la part la moins enviable de son sort d'homme promis à la mort. Extérieurement identifié à un Tupinamba, tonsuré, épilé, l'homme semble devoir ne se distinguer en rien de ses vainqueurs, marié, "équipé", pourvu des moyens d'assurer sa subsistance, libre de ses mouvements. Mais ce n'est là qu'apparence. Il est spécifié, d'abord, que si le prisonnier ne tente pas de s'enfuir, c'est qu'il n'a nulle part où se réfugier puisque les siens le rejetteraient, sa fuite étant une preuve de sa lâcheté et un défi à leur capacité de venger sa mort – le mauvais sort n'est pas de mourir, mais de n'être pas vengé. Le prisonnier, rituellement capturé, n'a d'autre choix que cette assimilation forcée qui n'était sans doute pas cette situation presqu'idyllique décrite par certains observateurs qui avaient à l'esprit la condition de prisonnier "par deçà" (en Europe). Peut-être n'y a-t-il pas opposition entre la condition du prisonnier ainsi assimilé et celle de l'ennemi sur le point d'être dévoré, mais effet de conséquence de la première à la seconde.

Quand le régime matrimonial donne un esclave en prime

Le "propriétaire" d'un prisonnier était tenu de lui fournir une épouse. Mais cette épouse était aussi une gardienne. "La femme qui était donnée à un captif répondait de lui. C'est à elle qu'incombait la tâche de le surveiller et de l'engraisser." (Métraux:51) Et cette dernière, quand est venu le moment de l'exécution, après une courte déploration, n'est pas la moins ardente à consommer la chair de celui dont elle a partagé la vie et dont elle a quelquefois des enfants qui subissent le même sort que leur père. Un trait marque le caractère bien particulier de ce ménage dans la maison commune (maloca : maison longue, typique des Tupi-Guarani ; "loge" chez les anciens chroniqueurs) : alors que les autres habitants accèdent souvent directement à l'espace qu'ils occupent en écartant les branchages composant les parois, le prisonnier, tel un hôte, et sous peine de mort, doit emprunter la porte. "Ils ne doivent passer au travers de la paroi des loges, laquelle n'est faict que de Pindo ou branche de palme autrement ils sont coupables de mort, ains doivent passer par la porte, chose pourtant indifférente aux Tupinambas de passer, ou par la porte commune, ou à travers de la closture de palmes." (Yves d'Evreux : 45) Significativement, Yves d'Evreux, qui rapporte ce trait, caractéristique du statut de '"esclave", rapproche, incidemment mais explicitement, ce statut de celui du gendre en dette d'épouse chez ses beaux-parents : "S'il arrive quelquefois qu'un François recouvre et achète quelque jeune fille esclave, il la faict voir à quelque jeune Tapinambos... puis le François luy promet qu'il sera son gendre, et qu'il ayme son esclave comme sa propre fille, par ainsi le Tapinambos vient demeurer chez luy, espouze la jeune fille, tellement que pour une esclave il en a deux." (pp.52-53 ; nous soulignons) D'après Yves d'Evreux encore, "les esclaves doivent fidellement apporter leurs pesches et venaison, et mettre le tout aux pieds du maistre... Ils ne doivent rien faire pour autruy, sinon par le consentement de leur maistre, ny encore donner les hardes que le maistre leur a donné... car ce sont choses qui ne leur appartiennent pas légitimement." (p.53)

Pourquoi assimiler l'ennemi, le marier, le domestiquer, si ce n'est pour se repaître de son asservissement ? Et quel bien cet asservissement peut-il faire si son spectacle n'en libère pas les auteurs en quelque façon ? La vengeance que réclament les parents morts au combat et les esprits des maracas (Staden : 180 ) n'est pas de celle que satisfait une simple mise à mort. C'est dans ce traitement spécifique de l'ennemi qu'elle semble trouver son plein assouvissement. Ce qu'on venge, ce dont on se venge, ce qu'on maîtrise dans le rituel, c'est bien la mort, cette passivité, cette "féminisation" absolue. Lui donner l'occasion de mourir en brave, "et non dans un hamac, comme les femmes", c'est le secours que ses hôtes portent à leur captif - à charge de revanche pour les siens. Tenir un ennemi en sa puissance – "Je vous amène l'esclave, le Portugais, et il ajouta que c'était une belle chose d'avoir ses ennemis en son pouvoir" (Staden : 87) – mourir bravement en captif, "leur lict d'honneur" dit d'Evreux, telles sont les deux formes successives du destin de l'homme digne. Et toutes deux consistent en un apprivoisement de la mort. Le sort dernier que la morale tupinamba assigne à l'homme, en effet, mourir sacrifié, supporte, paradoxalement, ainsi qu'un jugement rapporté par Thevet en fait foi, une maîtrise de la mort : "II vault beaucoup mieux mourir ainsi, que en sa maison de quelque mort contagieuse : car (disent-ils) on ne peult se venger de la mort, qui offense et tue les hommes, mais on venge bien ceux qui ont esté occis et massacrez en fait de guerre, ayans sur toutes choses ceste vengeance painte en leur ame, et en l'espérance qu'ils ont qu'on vengera leur mort, ils ne se soucient de la souffrir, ains s'esjouyssent en elle, et s'y vont présenter gayement." (Thevet : 196) La vengeance donne forme à ce qui n'en a pas, et une forme idéale et maîtrisable, par opposition à la mort infâme, imprévue (dans un hamac) de la mort chez soi. Tenir l'ennemi en sa puissance, c'est ici renverser et conjurer cette condition d'homme déprécié, domestiqué ("Tu es mon animal à l'attache"), dans laquelle le prisonnier est entretenu} mourir sacrifié, c'est nourrir, par son sacrifice, le cycle de la vengeance.

Si le captif ne tente pas, sous peine de mort indigne, d'échapper à ses vainqueurs, c'est probablement aussi, outre les raisons qui ont été dites, qu'en se soustrayant à la consommation de la vengeance, il priverait les siens des moyens de conjuration du mal et que, s'il ne consentait à "mourir en brave", la consommation de sa chair poltronne, insipide, insignifiante – fausse monnaie, faux jeton de l'échange cannibale, il devient alors propriété naturelle des femmes – n'appellerait pas idéalement vengeance ; cet homme sans statut ici-bas serait sans salut au-delà, et son âme sans sépulture serait condamnée à errer sur la terre : ils disent, écrit Léry (II, 62) que l'accès du paradis est interdit "aux âmes des effeminez et gens de néant qui n'ont tenu conte de défendre la patrie". La guerre engage la mort dans le système significatif : - changer en Nom le Non de la mort (Gabriel Bounoure) propre de la religion - changer la mort naturelle en mort sensée (voir les arguments de Socrate dans l'Apologie de Xénophon - 6-10) ; défier la mort à la guerre dans le devoir de se distinguer du féminin ; venger la mort des siens et ainsi leur donner sépulture. On voit que la vengeance, achèvement du masculin et devoir aux morts, salut de l'homme ici-bas et salut de son âme, ne saurait souffrir exception.

"Banquets et danses des Sauvages"

dans Les Singularitez de Thevet.

"Leur idole est une espèce de calebasse, environ de la grandeur d'une pinte; elle est creusée en-dedans ; ils y adaptent un bâton, y font une fente qui ressemble à une bouche et y mettent ensuite des petites pierres, ce qui produit un certain bruit quand ils chantent ou qu'ils dansent. Ils la nomment tammaraka, et chaque homme a la sienne.

Il y a parmi eux des espèces de prophètes qu'ils nomnent pagés. Ceux-ci parcourent le pays une fois par an, entrent dans les cabanes et prétendent qu'un esprit, venant d'une contrée éloignée, les a doué de la faculté de parler avec toutes les tammaraka. Il leur a permis, disent-ils, de donner à ces idoles le pouvoir d'accorder tout ce qu'on leur demanderait. Chacun, désirant procurer cet avantage à sa tammaraka, leur fait fête : alors ils se mettent à boire, à chanter et à faire toutes sortes de simagrées. Ces prophètes font évacuer entièrement une cabane ; et toutes les femmes et les enfants sont obligés d'en sortir. Ils ordonnent alors à chacun de leur apporter sa tammaraka, après l'avoir peinte en rouge et ornée de plumes, afin de leur donner le pouvoir de parler. Ils se réunissent ensuite dans cette cabane. Les pagés se placent à l'extrémité supérieure et plantent leur tammaraka dans la terre devant eux. Chacun en fait autant de la sienne et offre un présent aux prophètes, en flèches, plumes, pierres à mettre dans les oreilles, etc., afin que son idole ne soit pas oubliée. Quand ils sont réunis, ils prennent leur tammaraka à la main et la parfument avec une herbe qu' ils rament bittin. Le pagé la place ensuite devant sa bouche, la remue et lui dit dans sa langue : "Nee cora. Parle et fais-toi entendre si tu es dedans." Il lui parle ensuite si bas que je n'ai pu entendre si c'est la tammaraka ou l'Indien qui parle; mais les Indiens croient que c'est l'idole. Le pagé les prend toutes les unes après les autres et fait la même chose. Ensuite, tous les prophètes les excitent à aller à la guerre et à faire des prisonniers, les assurant que l'esprit qui habite la tammaraka a envie de manger de la chair humaine. Alors ils se mettent en campagne." (Hans Staden, 1557)

"Le même soir, les chefs se rassemblèrent par un beau clair de lune sur la place du village et commencèrent à discuter ensemble pour arrêter quand ils me tueraient. Ils me firent amener pour m'accabler d'injures et de menaces ; j'étais triste et je regardais le ciel en disant : "Seigneur, accorde-moi au moins une bonne mort." Les Indiens me demandèrent pourquoi je regardais ainsi la lune, et je leur répondis : "Je vois qu'elle est irritée contre vous", car, dans ma douleur, il me semblait que la lune elle-même me jetait des regards de colère, et je croyais être en horreur à Dieu comme aux hommes. Alors Jeppipo Wasu, un des chefs qui voulaient ne faire périr, me demanda contre qui la lune était en colère. "C'est ta cabane qu'elle regarde", lui dis-je."

"Cornent le roi Jeppipo Wasu revient malade à son village"

|

|

|

|

|

|

|