|

Introduction

“En tirant sur une liane, on peut remuer toute la forêt.”

Nguyên-Du

Kim van Kiêu

Les recherches ici proposées ont, pour la plupart, été présentées sous les auspices de l’Association Française d’Anthropologie du Droit (AFAD), dans l’inspiration de ces questions auxquelles juristes et anthropologues, constatant de concert que leurs objets se rencontrent, essaient de répondre, se retrouvant sous ce programme défini par Jean-Jacques Rousseau : “Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l’homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d’abord observer les différences pour découvrir les propriétés”. (Essai sur l’origine des langues, ch. VIII)

Pourquoi le feu brûle-t-il à l’identique en Perse et en Grèce et pourquoi les normes sont-elles diverses ? (Éthique à Nicomaque, V, 10, 1134b) Une vocation de l’anthropologie du droit me paraît être d’offrir un cadre programmatique pour articuler phusis et nomos. Le constat de la pluralité des codes (et le souci de leur spécificité) qui fait l’objet “standard” de l’anthropologie du droit ne répond que partiellement au programme annoncé dans sa dénomination si le droit reste une superstructure dont la clôture épistémologique ne fait pas question. Si donc pour comprendre le droit, il faut sortir du droit, une anthropologie qui ne serait qu’une “anthropologie du droit” (ajustée au seul objet “droit”) énoncerait une contradictio in adjecto : l’anthropologie ayant vocation à évaluer, non pas des champs séparés ou des instances culturelles propres, mais l’unité fondamentale de l’homme à travers la diversité de ses expressions.

Mais le déplacement du centre de gravité de la réflexion juridique qu’il opère fait-il l’anthropologue du droit propriétaire des outils appropriés pour comprendre, par exemple, cette confrontation des cultures dont une des conséquences est la naissance de sa discipline ? Le philosophe du droit Ronald Dworkin a pu faire ainsi l’état des lieux – politique et doctrinal – suivant : “Au début de notre siècle, certains intellectuels prophétisaient que le nationalisme connaîtrait le même sort que les maladies infectieuses : on finirait par l’éradiquer. Force est de constater, hélas, que les maladies infectieuses sont de retour et que le nationalisme est devenu notre plus gros problème. Curieusement, la philosophie politique n’a, sur ce sujet, rien à dire” (Le Monde du 27 avril 1999) (les italiques sont nôtres). Sur ce sujet, en effet, la production théorique des “bons sentiments” est nulle et le droit est évidemment désarmé. L’anthropologie du droit doit, me semble-t-il, commencer par faire sien le constat de Julien Benda, en 1936, un des rares intellectuels à avoir prévu, contre ce qu’il appelait l’optimisme démocratique, la tragédie à venir : “C’est la rançon d’une éducation rationaliste de nous rendre étrangère à peu près toute l’espèce humaine”. (Mémoires d’un clerc)

Est-il donc téméraire de penser que le programme de l’anthropologie du droit (et le rôle des clercs) est de tenter de regarder le négatif en face et d’intégrer dans son champ de recherche – si faire se peut – “toute l’espèce humaine” ? C’est une approche globale de la “forme humaine”, et notoirement extra-juridique qui peut être en mesure de lui donner les outils de ce nécessaire décentrement. L’anthropologie du droit, entendue au sens plein du mot “anthropologie”, n’ajoute donc pas une teinture d’exotisme à l’histoire du droit ou au droit comparé, elle ne se borne pas à élargir le champ de la réflexion juridique en multipliant les exemples de la pluralité des droits, elle définit aussi un programme de recherche des fondements.

*

Un thème récurrent de l’anthropologie du droit est celui de la confrontation des valeurs et des normes. L’expérience du terrain (du juriste ou du juge), la multiplication des échanges et l’interpénétration des usages imposent une sorte de renversement de cet arraisonnement du monde par l’Occident qui s’est aussi exprimé dans une “colonisation juridique”. Si le droit est, en effet, universellement, l’ensemble de règles dont l’observance est supposée assurer l’ordre des choses (la racine indo-européenne *yewos donne yos : “prospérité” en sanskrit, et ius : “droit” en latin), l’ordre des choses (phusis) est… divers (nomos). Le procès intenté en Grèce archaïque au Pharmakos (“l’homme le plus laid de la cité”, en réalité un infirme) s’explique par le fait que l’irrégularité physique met en cause la reproduction de l’ordre dont procède la prospérité des hommes et des choses. Les procès intentés à Microsoft ont pour fondement le fait que les pratiques anti-concurrentielles imputées à cette société faussent le jeu de la libre-concurrence des intérêts privés, supposée détenir la clé de la prospérité libérale (la clé de l'ordre des choses). L’économie politique, qui s’est constituée sur le modèle de la physique newtonienne “ne forge pas d’hypothèses” (selon la formule de Newton), elle entend décrire les lois comme des “rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses” (Montesquieu), quand “l’intérêt est le seul surintendant des particuliers” (la formule est d’Adam Smith), elle renvoie les “hypothèses” à la sphère du privé et élabore un droit qui abandonne les “fins dernières” et ne légifère le privé que dans les domaines qui intéressent la société civile, essentiellement la famille et les personnes. Comment, donc, rapprocher juridiquement un monde dans lequel l’homme est “comme maître et possesseur de la nature” avec des mondes où – les ethnographies nous le répètent à l’envi – ce n’est pas la nature qui appartient à l’homme, mais c’est l’homme qui appartient à la nature ?

L’idée, simple et généreuse, pour mettre fin à cette unicité juridique imposée qui résume l’histoire des colonisations est de concevoir une rencontre entre ces deux représentations du monde et d’interpréter les droits concédés ou reconnus aux minorités et à la “coutume” (et le programme de cette inscription dans le droit) comme l’expression d’un métissage des systèmes juridiques. On parlera, dans le même esprit, de la nécessité de “féconder” (par d’autres conceptions juridiques) la conception du droit “à l’occidentale”, ou encore de l’“enrichissement” nécessaire au contact des humanismes non occidentaux, du “dialogue interculturel”, etc. Ce vocabulaire est révélateur d’une intention pratique (au sens kantien du mot), mais sa valeur analytique est inversement proportionnelle à son espérance.

Si, au plan moral et politique, en effet, on ne peut que saluer cette position, sa valeur de témoignage et sa vertu militante, il est bien difficile de suivre, au plan des concepts, ce que le “métissage juridique” – par exemple – peut signifier en l’espèce. Il s’agit, certes, en général, de répondre à des situations conflictuelles dans l’urgence, ou d’interpréter des décisions constitutionnelles rendues sous la pression de revendications des minorités. Mais une réflexion se réclamant de l’anthropologie du droit doit évidemment prendre du champ. Et commencer par faire sienne la question de l’articulation du politique et du juridique. Evans-Pritchard et Meyer-Fortes écrivent ainsi, au terme d’un bilan critique, dans leur Systèmes politiques africains (1940) :

“L’histoire de l’humanité n’a élaboré que deux systèmes de gouvernement, deux systèmes organisés et bien définis de la société. Le premier et le plus ancien a été une organisation sociale fondée sur les gentes, les phratries, les tribus ; le second et le plus récent a été une organisation politique fondée sur le territoire et la propriété.”

Quoi qu’il en soit de ce constat, le souci des auteurs est de produire des concepts ajustés à la réalité des systèmes politiques dont la présentation fait l’objet de l’ouvrage en cause : une science politique fidèle aux ethnographies. Cette fidélité met rapidement en évidence une opposition dans l’interprétation du monde (entre les “deux systèmes”) qui fait toute la question. La réalité ethnographique démontre, si les mots “métissage”, “fécondation”, “enrichissement”… désignent autre chose que la recherche d’un équilibre ou d’un partage entre deux systèmes de valeurs, une impossibilité théorique. Le terme “métissage”, par exemple, qui signifie banalement “mélange”, désigne, au sens strict, une union sexuelle ayant abouti, au terme d’un processus qu’on appelle la méiose, à une combinaison égalitaire de deux patrimoines génétiques (ségrégation : séparation des paires de chromosomes et recombinaison génétique). Pour qu’il y ait métissage, il faut donc une union, soit une une manière d’égalité, et il faut que cette union soit féconde. Le défaut d’outils appropriés – ici ceux de l’anthropologie cognitive – permet de faire l’économie d’une contradiction fondamentale, de la contradiction fondamentale : l’opposition radicale de la coutume et de la modernité.

Car cette opposition, cet affrontement est d’abord un conflit d’outils. La reconnaissance, par exemple, contre la doctrine de la terra nullius, du titre indigène (qui protège des hommes d’une dépossession encore plus grande à défaut de leur rendre tous leurs droits), reconnaissance qui exprime une coexistence, sous l’auspice de la loi, n’est certainement pas un “métissage” de ces deux représentations du monde. Le métissage est moral, si l’on veut, mais non juridique, ou alors il s’agit d’exprimer une fonction morale et prescriptive du droit : constatant la diversité et l’égalité fondamentale des hommes, le droit ne peut privilégier une coutume, sur l’autre ou sur les autres, il met en œuvre un pluralisme juridique... Le droit apparaissant ici comme cette superstructure organisant la coexistence des hommes et des cultures indépendamment de leur rapport au réel.

L’anthropologie du droit ne peut donc faire l’économie, quelle que soit l’urgence, de cette histoire qui est celle de l’Occident qui révèle déjà un (même) conflit avec la coutume (occidentale). L’histoire des nations européennes, depuis les Lumières, est l’histoire de cette confrontation avec les valeurs de tradition qui aboutit à la formation du Droit moderne. “C’est par le silence, écrivait le Doyen Carbonnier, que le Code exprime son idéologie... Il ne dit rien de l’Eglise et cela suffit pour établir la laïcité du droit civil, ce qui était en 1804 une innovation sans précédent”. Réfuter l’absence de hiérarchie entre les cultures et reconnaître l’égale dignité de toutes ne signifie pas ignorer leurs différences et les conséquences qui découlent de ces différences. Il y a une incompatibilité juridique entre la modernité et la coutume. Elle touche au statut de la représentation du réel. Fondamentalement, c’est l’incroyance – celle qui autorise la désacralisation du cosmos et la domination de la nature devenue “matière” –, c’est le matérialisme. Et il semble bien que cette observation philosophique ou politique – qui n’est pas nouvelle – soit validée par l’observation neuropsychologique.

Qui ne voudrait, en effet, concilier les valeurs de la tradition et celles de la modernité, adopter le progrès mais aussi l’adapter, importer la technique et respecter la coutume, etc... ? Cela fait presque un siècle que cette idée et cette phraséologie militantes sont en chantier, nourries par cette conviction que la conversion à la modernité peut être graduelle, respectueuse de la coutume, conservant de la tradition ce qu’elle a de positif et autorisant en même temps l’humanisation de ce progrès qu’on dit inévitable... Mais pourquoi donc cela ne se produit-il, en ces termes, nulle part ? On pourrait répondre de manière péremptoire : parce qu’il est impossible que cela se produise. Parce qu’il s’agit de deux visions du monde antagonistes. L’une est de participation, l’autre est de maîtrise. Il est évident que les outils dont disposent ces deux philosophies du réel sont sans commune mesure. C’est, pour simplifier, ce qui oppose la technique et la magie. Quand la technique résulte de l’application séculaire de l’analyse, c’est-à-dire d’une objectivation du réel, de la séparation de l’homme et du monde, la magie est participation, elle exprime le pouvoir des symboles qui accordent l’homme et le monde. La réponse à la question : “Peut-on fonder le transfert de technologie sur les valeurs de la tradition ?” ne peut donc être que négative, l’histoire de la science et de la technique faisant d’ailleurs apparaître, dans les civilisations où elles se sont développées, comme le procès de Galilée le montre emblématiquement, l’inéluctable conflit de la science et de la tradition. Parce que leurs objets et leurs protocoles, leurs outils cognitifs sont radicalement différents.

La fécondation réciproque de ces deux systèmes de valeur est donc plus qu’improbable, elle est impossible. En revanche, ce qu’il importe de ménager, c’est un équilibre entre les valeurs de culture et d’identité et cette norme qui opprime, mais qui met en communication. Ce que le terme de “métissage” annonce donc improprement, ce n’est pas un métissage, c’est l’impérieuse nécessité pour la conscience d’aujourd’hui de prendre en compte toutes les formes d’humanité, sans distinction de culture ou de destin. Ce qui est le propre d’une conscience post-moderne – qui éprouve les limites de la modernité. Le paradoxe, en effet, de cette expansion matérielle de l’Occident qui s’est exprimée dans la domination des autres peuples, c’est qu’elle a aussi vocation à reconnaître la différence, parce qu’elle fait de l’homme le seul sanctuaire du Droit.

Le “plus long détour” est aussi requis si l’on considère, non plus l’altérité culturelle “à bonne distance”, mais l’altérité “dans nos murs”. Le jugement, souvent cité, de Claude Lévi-Strauss : “Le barbare, c’est d’abord celui qui croit à la barbarie” comporte, comme l’a noté Raymond Aron, un programme paradoxal : s’il n’existe pas de barbares, alors même les dérives les plus extrêmes doivent être comprises dans le champ de l’humanité. Ce ne sont donc pas seulement les formes les plus exotiques de l’humaine condition – quand l’ethnologue fait salon – qui doivent être interprétées, mais aussi l’anomie, parmi nous, de cette commune humanité : quand le barbare est en nous. Comprendre que les crimes contre l’humanité sont des crimes de l’humanité impose de nouveau la recherche des fondements et la prise en compte de ce que la science du comportement peut nous apprendre des strates les plus archaïques de la psyché humaine : pour appréhender d’où procède ce non-droit auquel Ronald Dworkin faisait référence dans la citation faite plus haut.

Intégrer à la réflexion juridique les considérants matérialistes de la forme humaine, vouloir articuler phusis et nomos, on le sait, fait question, suscitant parfois, entre incrédulité et protestation de vertu outragée, confusion ou fin de non-recevoir. S’agissant du champ sémantique du “mélange” ou celui des contraintes de la “nature humaine”, c’est l’anticipation morale (ce qu’on appelle en sciences exactes l’“argument sentimental”, quand bien même le sentiment n’y a rien à faire) qui brouille le regard. Ceci nous rappelle que le droit n’est pas une science, mais une technique, une téléologie au service d’une vue prospective de la société. L’anthropologie du droit, en revanche, à la différence du droit positif, peut légitimement se réclamer de cet idéal d’objectivité des sciences non normatives. Le mathématicien et philosophe des sciences Henri Poincaré rappelait que les vérités scientifiques n’étaient formulables qu’au présent. Elles sont dénuées de valeur prescriptive et indifférentes à l’histoire (elles relèvent d’une histoire du concept et non d’une histoire de la subjectivité, comme l’échec de la phénoménologie l’a démontré a contrario). S’étant fait cette “morale par provision” qu’invoque Descartes en partance pour sa recherche des vérités, l’anthropologie du droit peut exercer dans cette suspension du jugement qui est la condition du savoir.

Peut-on ainsi parler du “droit au sol”, de l’“autochtonie”, du “droit du sang” et du “droit du sol” en ignorant les acquis de l’approche positive, les concepts de “territoire”, de "proxémie” ou de “catégorisation” tels que la science du comportement, l’éthologie humaine ou la psychologie en font usage ? D’évidence non. Si l’anthropologie du droit veut, comme telle, et comme sa dénomination l’annonce, contribuer à ce questionnement, elle doit aussi s’informer hors des frontières du droit. Une simple analyse sémantique fait voir, par exemple, l’implication du religieux dans l’inscription au sol. Le droit au sol engage des motions dont le juridique, stricto sensu, n’est pas en mesure de rendre compte. On peut résumer cette réalité par l’anecdote suivante : à un lecteur du Monde qui s’étonnait (ou faisait semblant de s’étonner) du fait que les pays occidentaux autorisent la construction de mosquées sur leur sol alors que l’Arabie saoudite interdit la construction de toute église sur le sien, un musulman répondit par ce théologème : “l’Arabie saoudite est une mosquée”. Articuler phusis et nomos, c’est se demander ce qu’il entre de nature dans la convention. C’est revisiter la question de la “nature humaine”. L’anthropologie du droit, ainsi entendue, nous rappelle, contre l’espérantisme d’un idiome sans histoire ni idiotique, d’un droit sans État, d’un corps sans humeur, d’un monde où l’œcuménisme de la convention contiendrait tous les “débordements de la nature” que la forme humaine est justiciable d’un héritage et d’une histoire.

*

Il s’agit donc ici d’appréhender la nature du droit – le terme étant entendu dans son sens le plus large d’“ordre du monde” en prenant pour champ d’étude (conventionnellement) ce qui oppose la “tradition” et la “modernité”, tâchant de faire ainsi apparaître, derrière les jugements de valeur et à la faveur de discussions renouvelées – notamment – par la politologie ou la neuropsychologie, les fondements. Ce qui intéresse l’anthropologie à laquelle on s’efforce de souscrire, c’est, dans cette idée, les substructures sur lesquelles les institutions humaines s’édifient : une “archéologie” légitimée par l’instruction de l’“état des lieux” et la recherche du sens. Et puisque la Providence n’a pas voulu, ainsi que le remarque l’auteur de la Critique de la raison pure, que les notions les plus nécessaires à notre bonheur reposent sur la pointe de conclusions effilées, c’est d’abord en vertu de ce qui fait sens pour tous que l’enquête est instruite.

Ce qui change la nature du droit, dans ce rapprochement de la “tradition” et de la “modernité” qui fait l’unité des recherches ici présentées, c’est bien entendu la différence dans l’appréciation de la situation de l’homme dans le cosmos, le face à face – le fracas sans réponse – de l’homme et de la matière définissant en propre la modernité.

Conformément à son objet le plus classique, l’anthropologie tente de comprendre et de restituer les logiques des sociétés traditionnelles. Elle fait découvrir au moderne – qui ne l’avait pas complètement oublié – des règles qui sont fondées sur des régularités (cosmiques, agricoles, biologiques, sociales) dans un monde où il n’y a pas de juridiction séparée. L’unité de la première partie, intitulée “le Médiateur cosmique”, repose sur la présentation d’une institution, emblématique à ce titre, la “royauté sacrée” où le souverain est le garant de la régularité cosmique et sociale, dans une fonction de médium entre les hommes et les puissances supra-naturelles. En analysant cette fonction de médiateur du souverain traditionnel, modèle physique du contrôle de la société sur la nature, le chapitre “Pourquoi le sang de la circoncision emporte la vie des rois” tente aussi de résoudre une énigme du dossier de la royauté sacrée : celle de la connexion du régicide et de la promotion d’une nouvelle classe d’âge. Le souverain y apparaît en effet comme le modèle passif de l’initiation, le régicide annonçant l’ouverture de la session initiatique. Penser le politique en fonction de valeurs cosmologiques, la régularité sociale en fonction de la régularité naturelle et le temps de la souveraineté en relation avec le renouvellement des générations, voilà donc des valeurs majeures de la société traditionnelle qui se retrouvent dans la nature constitutionnelle (“Dessin du dessein”) et judiciaire (“Le souverain juge”) du souverain. Valeurs auxquelles le gouvernement de l’État dit de droit ne peut prétendre sans contradiction, comme il est exposé dans “‘Authentique, sans papier !’ : sur la chute de François Tombalbaye, premier président de la république du Tchad”.

Un deuxième ordre de recherches – où le cognitif intéresse le politique et le juridique dans la conception de la destinée humaine – arme cette réflexion sur les modes de représentation respectifs de la “tradition” et de la “modernité”. Il s’agit du statut des savoir-faire dans les sociétés traditionnelles. Une approche ethnobotanique est ainsi en mesure de mettre en évidence la place de la connaissance empirique dans les représentations cosmologiques. Outre sa (modeste) contribution à l’histoire de la domestication des plantes, la recherche ici reprise, “L’Âme du Mil”, a pour objet de comprendre par quelles représentations les peuples traditionnels ont pu accumuler une expérience dont un résultat était cette conquête dont nous, modernes, sommes redevables, la domestication des céréales – qui continuent de fournir la part essentielle de l’alimentation. Il serait donc tout à fait sommaire d’opposer la modernité à la tradition par l’usage des connaissances rationnelles, car la domestication, en l’espèce le contrôle de la reproduction d’une plante allogame comme le mil, requiert évidemment des pratiques validées par l’expérience, c’est-à-dire l’application d’un savoir critique au réel. Ce qui spécifie la technique traditionnelle (comme le savoir que les tradipraticiens mettent en œuvre avec ces plantes dont la pharmacologie fait aujourd’hui l’inventaire), c’est notamment que la vérité empirique de son observation est englobée dans des “causes finales”, autrement dit dans des représentations où l’homme et ses pratiques répondent à des valeurs cosmologiques. (Avec cette conséquence évidente que, les représentations traditionnelles de l’agriculture incluant des valeurs sociales – l’agriculture n’y étant pas, à proprement parler, une “profession”–, les techniques importées du “développement” sont le plus souvent inadéquates à ces représentations et à ces fins ; voir : “Riziculture traditionnelle et système de riziculture intensive (S.R.I.) dans la vallée de la Manañano”). L’approche cognitive, en réalité, anticipe la question différentielle des valeurs et des systèmes juridiques qui fait l’objet de cette recherche.

La deuxième partie, intitulée “le Contrat démocratique”, a pour objet de présenter, en regard de cette fonction médiatrice du souverain traditionnel, la naissance de la cité démocratique et l’invention de l’espace politique à la faveur de la désacralisation du cosmos. Parallèlement et concurremment à ce médiateur cosmique, les Grecs découvrent en effet un espace public où l’administration du bien commun résulte de la suspension ou de la neutralisation des logiques familiales et des justices privées, ces ennemis intérieurs de la cité que la constitution tient en respect. C’est pourquoi, selon la maxime d’Héraclite d’Éphèse : “Il faut se battre pour la constitution comme pour le mur de la ville”. Loin d’illustrer une simple substitution d’une méthode de gouvernement à une autre, l’invention de l’“homme démocratique” suppose une transformation des rapports de l’homme et du monde. Dracon fait naître l’individu contre le droit gentilice, le crime devenant un attentat à l’ordre social. Solon invente l’action publique. C’est la “philanthropie” athénienne, selon Glotz : “la solidarité, qui semblait se réduire depuis des siècles, s’élargiss[ant] à l’infini”. Les Grecs, a-t-on dit, étaient “nés géomètres” et Clisthène crée, en effet, une cité tirée au cordeau de l’isonomie démocratique où les “tribus” (phulon) n’ont de phylum que le nom, composées qu’elles sont désormais, tiers pour tiers, d’habitants de la ville, de la côte et de la campagne. Cette fondamentale égalité, le mordant du rire d’Aristophane la restaure et la répare dans cette relation de complémentarité que l’Ancienne comédie entretient avec la démocratie – qui disparaîtra d’ailleurs en même temps que l’institution. C’est le sens du chapitre “Rire et démocratie” qui s’emploie à montrer comment, dans la cité démocratique, la comédie est un “contre-pouvoir” en même temps qu’une réassurance du modèle social. En mobilisant devant le peuple assemblé l’“imitation du laid” propre au temps de Dionysos, elle est ce “fouet public”, dira l’érudit byzantin Tzetzès, qui œuvre, à sa manière, à cette isonomie en appliquant à tous la toise commune. Il n’est de démocratie que sous le contrôle de citoyens actifs (on sait sous quelles espèces Aristophane caricature la passivité) et il n’y peut exister d’exception ou d’homme providentiel.

La troisième partie intitulée “l’Individu et l’Innovation” est construite “en réplique” par rapport à la première où le savoir analytique est enveloppé dans le savoir global et où la norme est cosmologique (où la perfection physique est une perfection morale puisque l’irrégularité physique met le bon ordre en cause, où le beau est le bon et le vrai – la formule grecque kalos kagathos signifiant simplement que la régularité est la vertu). En quoi consiste la révolution de la modernité, en effet ? Anthropologiquement parlant, en cette révolution morale, liée à la capacité de l’homme de s’excepter de la nature et de sa propre nature. C’est ce qu’on tente de faire apparaître en confrontant, dans le chapitre intitulé : “La culture des analgésiques et l’individualisme”, la norme de la tradition, c’est-à-dire la régularité cosmique et sociale, avec la perception moderne de la douleur, du “handicap”, de la différence des sexes, de l’éducation, de la justice. Le propos de la modernité, c’est précisément de dissocier la forme (l’apparence) et la valeur : le mal ne peut avoir forme humaine, car celle-ci ne connaît idéalement ni différence ni difformité. L’altération et l’altérité sont résorbées dans la reconnaissance de la personne (“Morale et handicap”). Cette éthique est supportée par celle du progrès, ou de la maîtrise technique, caractérisée dans le chapitre “Sur l’innovation, le choc des cultures et le conflit des interprétations”. Séparant l’homme de la nature, la “sécurité technique”, rompant avec cette “prudence surhumaine”, autre nom de la protection divine où les hommes avaient toujours cherché le salut, ouvre donc une “ère morale” qui a pour premier effet d’englober l’irrégularité dans la norme, mais aussi d’affranchir idéalement l’homme des contraintes naturelles. La réalité dont l’anthropologie doit tenter de rendre compte (ainsi entendue, celle-ci a vocation à comprendre la modernité pas moins que la tradition, puisque ce sont les conditions de leur exercice qu’elle interroge) est donc aussi cette confrontation de ce que la tradition définit comme “nature humaine” – et la généralité des cultures paraît souscrire, par-delà les variations, à une communauté qui fonde une recherche d’universaux moraux, comme il est des universaux logiques – et des moyens que la modernité donne à l’homme qui l'autorisent à s’affranchir des contraintes spécifiques. Une anthropologie, ou une archéologie du droit, ne saurait se soustraire à l’évaluation de cette mutation, puisqu’elle engage le statut de la norme.

C’est la conscience qui fait l’homme vulnérable au temps et à l’infortune et la culture répond à cette inquiétude par une métaphysique qui fait l’objet commun des religions et par une ingénierie sociale qui, puisant dans cette représentation du monde, a largement pour fonction d’accompagner, d’interpréter ou de suppléer à la nature. Mais, prenant le relais de cette liberté conditionnelle, la technique autorise une instrumentalisation de la nature qui modifie radicalement, idéalement au moins, le champ de la moralité et du droit. Le déplacement de la morale de la tradition à l’innovation, l’innovation technique paraissant justifier toutes les innovations morales – “on n’arrête pas le progrès” – renvoie à la préhistoire les principes, ceux-là mêmes qui nous rendent toutes les civilisations prochaines, qui, depuis l’origine, ont fait l’humanité. Les limites de la norme paraissent aujourd’hui repoussées aux limites de la technoscience. Les réquisitions de l’individualisme triomphant, soutenues par l’invention technique, démontrent ainsi le caractère contingent ou désuet des universaux moraux, soit l’inclusion de l’individu dans l’ordre des générations et des délocutions juridiques et sociales. Descartes, héros et pionnier du matérialisme moderne, confessant au terme de sa vie avoir cru pouvoir repousser les limites de l’existence reconnaît un savoir bien supérieur : celui de ne pas craindre la mort. C’est cette sagesse, ce pouvoir regarder le négatif en face que le matérialisme rend obsolète. Au lieu de se perpétuer dans ses enfants, cette “immortalité des mortels” décrite dans le Banquet, l’individu se réalise désormais dans sa propre “immortalité”, puisque la loi reconnaît la réalité psychique (je suis juridiquement fondé à prendre mes désirs pour la réalité) et non plus la régularité visible et la dette au principe de la norme. Le fantasme du clonage réalisant cet idéal moral de l’autosuffisance. Si, comme le dit drôlement un démographe, depuis les années soixante les vieux refusent de mourir, c’est que sont réunis à la fois les conditions sanitaires et les modèles sociaux de ce refus.

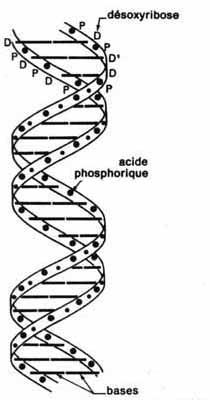

Adénine, Thymine, Guanine, Cytosine

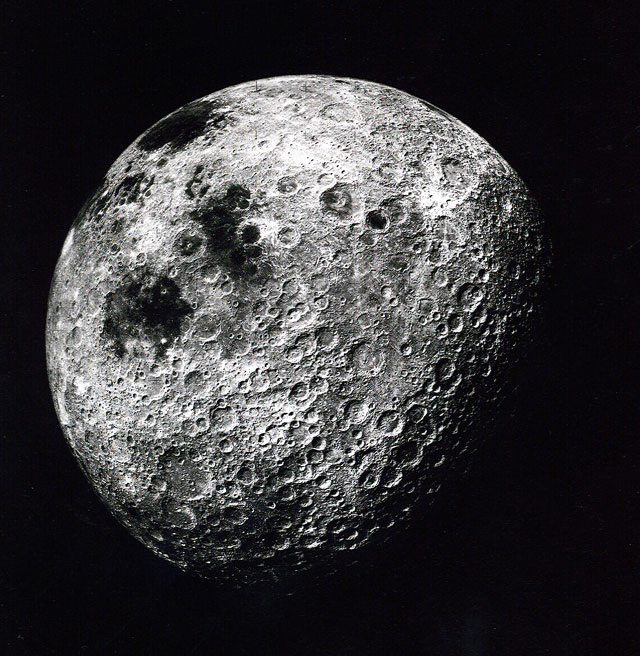

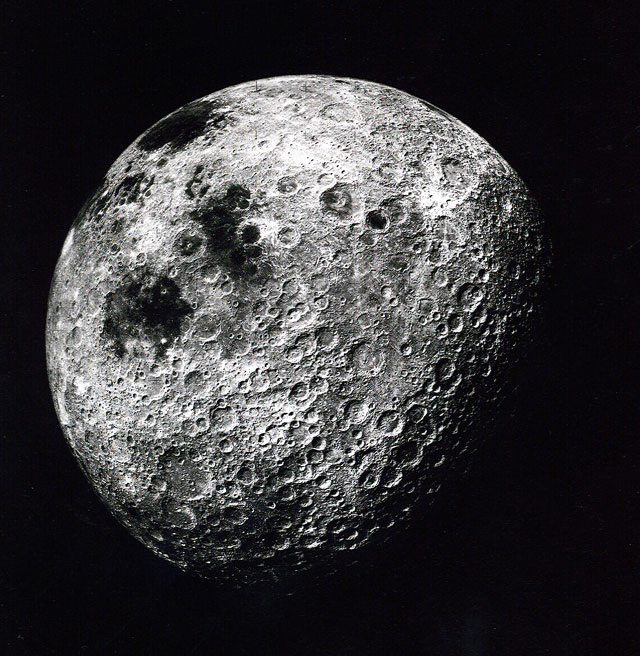

La construction du modèle théorique de la molécule d’ADN par Watson et Crick a ouvert la voie à la domestication du génome, stade ultime de la domestication des espèces, et porte en puissance la réévaluation des recettes universelles de la sagesse. Achevant la révolution néolithique, la technique rend caducs les plus grands noms de l’humanité. Au moment où il suffit à l’homme de tendre le bras pour décrocher la lune, on observe une sorte d’involution des canons moraux et, paradoxalement, au retournement de l’idéal de vérité qui soutient la recherche scientifique, dont la règle est de ne jamais prendre ses désirs pour la réalité et qui permet aujourd’hui de réaliser les rêves “les plus fous” de l’humanité... “Si les hommes parvenaient jamais à se contenter des biens matériels, notait Tocqueville, il est à croire qu’ils perdraient peu à peu l’art de les produire.”

Photographie de la lune prise par la mission Apollo 16 (16-27 avril 1972)

C’est en propédeutique à ces discussions que s’impose l’“état des lieux” projeté. Entre les aspirations de la modernité et la résistance de cette hypothétique nature humaine – avatar présumé de la tradition – il y a, de fait, une contradiction qui justifie le propos d’interroger un certain nombre de dossiers qui nourrissent le débat de la nature et de la culture. Car la nécessité, qui procède de la plus élémentaire réflexion écologique, de prendre en charge les régulations naturelles que l’industrie de l’homme a altérées, les conséquences anthropiques de l’habitation de l’homme, est sans répondant anthropologique. Ce qui fait consensus pour la niche humaine aujourd’hui étendue à la planète fait discord pour l’homme. Comment, par exemple, fonder le droit de la famille dès lors que la maîtrise du processus reproductif (qui n’est pas absolument nouvelle, puisque des indices datant de la XVIIIe dynastie font état de protections contraceptives ou que les chasseurs-cueilleurs se révèlent en mesure de contrôler l’espacement des naissances en relation avec leur écologie) permet de soustraire la norme à la régularité naturelle, quand la procréation était, selon le mot attribué à Aristote, un “choix irréfléchi” et qu’il s’agit maintenant de substituer une protection légale à la protection “naturelle” ? Comment fonder le droit de l’enfant si l’absolument individuel, en dépit de l’ordre générationnel, fonde le droit de l’adulte ? L’inclusion des minorités et des différences dans le patron commun, conquête et slogan de la modernité, signe peut-être moins l’élargissement de la nature humaine que la naissance d’une humanité idéalement sans nature. La quatrième partie, intitulée “le Rituel et le Matériel”, achevant de mettre en perspective ce mouvement de sacralisation et de désacralisation du cosmos qui aboutit aujourd’hui à la sacralisation de la forme humaine, fondement moral ultime d’un monde sans religion, se compose de huit études prospectives œuvrant à cette recension des enthousiasmes et des servitudes de la nature humaine. Dans quelle mesure le propre de l’homme est le propre de l’homme ? C’est l’enjeu de “La chimie du rire”. La prohibition de l’inceste est-elle le fruit emblématique du contrat fondateur de l’humanité, un saut sans répondant dans la nature ? C’est le sens de “Quelques données sur la prohibition de l’inceste”. La morale commande-t-elle la reconnaissance de la forme humaine ? C’est le sens de “Morale et handicap”. Existe-t-il un droit au sol au-delà des lois ? C’est la question de : “Le juge, de quel droit ?”, “Droit au sol et mythes d’autochtonie” et de “Habiter, cohabiter”. La technoscience et l’universel épuisent-ils le besoin d’humanité ? C’est la discussion ouverte par “Le territoire de la langue”. Pourquoi les cultures spécifient-elles l'humanité à leur exercice ? C'est l'interrogation de “Enquête sur la forme humaine : figures de l'altérité, de la morale et du droit”.

*

Quels outils pour cette recherche des fondements ? Les outils classiques de l’ethnologie et de l’anthropologie politique, mais aussi, et certes de manière plus critique, ceux de la science du comportement et de l’anthropologie cognitive, rapprochant, confrontant parfois, les acquis d’une approche culturelle et ceux d’une approche positive de la forme humaine. L’anthropologie du droit, qui s’est notamment développée sous la pression contraire de la “globalisation” et des revendications culturelles, linguistiques ou politiques des minorités, rencontre ici le propos constituant de l’anthropologie : témoigner, sans doute, de la diversité des cultures par le “devisement du monde” (pour reprendre le titre du célèbre récit de Marco Polo), mais aussi, au-delà de cette visée descriptive et interprétative, comprendre, si faire se peut et avec le concours des disciplines connexes, la signification de cette diversité. Cette quête de l’unité trouve un champ d’étude, controversé quand on aborde les phénomènes culturels, sur le front de la science du comportement, sous la question de savoir s’il existe une “nature humaine”, mais aussi sur celui de l’épistémologie et des neurosciences, des disciplines ayant trait, cette fois, à la part intellectuelle et psychique de la “nature humaine”. La question de la “nature humaine”, obligée pour qui s’enquiert des fondements, loin donc de s’épuiser dans un matérialisme élémentaire, doit revisiter, renouvelé par la linguistique et par la neuropsychologie, le topos de l’innéité. Considérer les productions mentales selon leur nature propre fait alors apparaître, contre les évidences de l’empirisme, le caractère construit, “pré-cablé”, des productions de l’esprit : du langage, de la logique, de la catégorisation du réel. L’investigation scientifique révèle ainsi, à l’inverse de la formule célèbre selon laquelle il n’y a rien dans l’esprit qui n’ait été d’abord dans les sens, une spécificité de la production cérébrale susceptible de constituer une base objective d’investigation pour caractériser les outils de la culture (voir : “Introduction au débat de l'empirisme et de l'innéisme”). Le partage et l’opposition du Rituel et du Matériel qui informe l’enquête est ici compris comme une expression de la diversité de ces outils cognitifs dont l’homme dispose pour s’adapter au réel. La considération de cette “matière à pensée”, pour reprendre le titre d’un échange entre un neurobiologiste et un mathématicien, fait immédiatement apparaître – pour simplifier, et cette simplification suffit au champ de cet essai – une spécialisation adaptative entre plusieurs types d’outils dont la diversité renvoie, par hypothèse, aux différents enjeux de la culture. Ce que l’on a appelé (rétrospectivement) la “révolution cognitive” déplace l’opposition familière du réel et de sa représentation, de l’esprit et de la matière. Le “Matériel” qualifie ainsi, non pas la réalité matérielle par opposition à la pensée, mais ces outils analytiques qui permettent à l’homme de créer un monde hors du monde, le point fixe qui permet de soulever le monde. C’est le savoir de la main prévalente et c’est l’univers des objets techniques : le réel affronté et transformé par la médiation du signe. Le “Rituel” qualifie un autre style cognitif, celui de l’émotion, de l’identité, de l’existence collective, de la religion, de la participation… qui permet à l’homme de “refaire (sentimentalement) le monde”, c’est-à-dire de s’y accorder.

Ces options théoriques et méthodologiques sont développées dans le traitement de “dossiers” – la plupart étant, d’ailleurs, des classiques de l’anthropologie – sollicités pour la recension projetée, mettant en œuvre une sorte de règle de Krogh (selon laquelle il existe un modèle expérimental idéal pour chaque sujet) dans le champ des sciences humaines. Comprendre la cosmologie du pouvoir en regard de la technique de l’administration des choses, la communication émotionnelle (l’expression de la douleur, la chimie du rire) en regard de la communication analytique, le droit au sol et l’identité en regard de l’universalité du droit, c’est éprouver le sens de ce partage du rituel et du matériel. Ces études ayant aussi pour champ d’enquête les strates les plus archaïques de la psyché humaine, ce fonds unique où puise la diversité des cultures, et cherchant à comprendre la confrontation et la collaboration de l’homme sensible et de l’homme sensé ont pour propre de convoquer le savoir positif dans le champ de l’anthropologie. Les philosophes des siècles passés avaient une curiosité et, généralement, une formation scientifique. Les sciences humaines n’ont-elles pas trop souvent, ou trop vite, “quitté le terrain” ? L’agrégation de philosophie a comporté jusqu’à une époque assez récente un certificat de sciences dont l’abandon a symboliquement fait le deuil de cette ambition. Au lieu de lui tourner le dos, l’anthropologie n’a-t-elle pas le devoir, certes de répondre à l’approche positive, mais aussi celui d’y puiser sa réflexion ? Sur des sujets où la culture a sans doute le dernier mot, mais où travaillent, d’évidence, des instances multiples, il n’est pas impossible d’ailleurs qu’un tel propos, méthodiquement borné, précisément parce qu’il n’est pas engagé dans un processus de surévaluation spécifique, puisse contribuer à circonscrire l’énigme du mal – objet philosophique s’il en est. Une lecture superficielle de ces recherches peut donc les faire juger – horribile visu – d’inspiration matérialiste. Mais ce qui peut passer pour une faute de goût relève peut-être aussi d’une exigence de vérité. Il serait parfaitement vain de faire comme si le savoir positif n’existait pas. Les objections que font lever les considérants matérialistes de la forme humaine sont aussi rituelles que nécessaires. Le propos des sciences humaines n’est pas d’imprécation, il est d’analyse. “Comprendre et non maudire les actions des hommes” disait Spinoza. Pour reprendre un inusable sujet de dissertation de nos chères humanités : si Racine peint les hommes comme ils sont et Corneille comme ils devraient être, c’est à Racine et non à Corneille qu’elles se rallient...

On donnera ici plusieurs exemples – sans doute contingents – qui nous paraissent toutefois illustrer l’actualité de ce propos. Deux heures avant la manifestation qui a eu lieu à Paris en réaction à la profanation de Carpentras, nous avons reçu un appel téléphonique de Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah à qui un collègue travaillant aux Temps Modernes avait communiqué un développement, ici repris, se rapportant au génocide. La surprise de cet appel – ne connaissant pas personnellement Claude Lanzmann – tenait aussi au fait que dans ce texte, nous proposions une analyse opposée au “refus de comprendre” que cet auteur avait posé au principe de toute considération sur ce sujet – qui est tout, en effet, sauf un sujet. Claude Lanzmann nous fit part de l’intérêt qu’il avait pris à cette lecture. Comprendre que les crimes contre l’humanité sont des crimes de l’humanité, c’est aussi l’ambition d’une anthropologie positive. Quelque appropriées puissent être les épithètes dont on la stigmatise, la bête immonde n’a ni cornes ni sabots… Les éléments de cette étude ont été développés dans le chapitre “Habiter, cohabiter : sur l’exemplarité” et le propos mesuré au drame des Balkans.

Autre exemple, où l’investigation positive n’est pas, nous semble-t-il, sans produire quelque résultat, d’une même actualité. Il s’agit du débat sur le statut des langues régionales et minoritaires. Il existe en effet une approche qui a au moins le mérite de dépassionner le débat. À condition, toutefois – et l’on peut être fondé à dire que c’est substituer une discussion à une autre – de prendre en compte les hypothèses du savoir positif concernant les “logiciels” de notre machine cérébrale et spécifiquement l’hypothèse selon laquelle nous sommes outillés et pour communiquer et pour prendre racine, pour analyser et pour participer, en l’espèce émotionnellement “engrammés” avec notre environnement premier... Il se trouve d’ailleurs que cette hypothèse autorise quelque élément de réponse au “réductionnisme”... et à sa critique. On ne peut qu’être frappé, quand on a étudié la philosophie et la biologie – et même sans – par la différence d’approche des deux cultures, par leur nécessaire conflit, par leur impossible complémentarité et par le fait qu’elles répondent finalement à deux types d’intérêts dont l’un ne saurait annuler l’autre. Une prise en compte raisonnée de ce qu’on appelle les “valeurs de la tradition” et, par opposition d’ailleurs, les “valeurs de la modernité” met en évidence, comme nombre d’auteurs l’ont dit, deux types opposés de représentation du monde. L’observation macro psychologique (philosophique ou politique, exoscopique) semble validée par l’observation neuropsychologique (endoscopique)...

Les critiques que ce type de questionnement engendre, nous l’avons dit, sont nécessaires. Comme est nécessaire l’objection d’un fundi entendue au cours d’une enquête sur le cœlacanthe aux Comores : le fait pour l’homme de descendre du cœlacanthe n’a humainement aucun sens (c'était, en son temps, l'avis de Votaire : "Il y a peu de gens qui croyent descendre d'un turbot ou d'une morue, malgré l'extrème passion qu'on a depuis peu pour les généalogies" - Des Singularités de la Nature, 1772, Londres : p. 56)... Ces réserves, ces protestations d’humanité, ce refus de savoir que le philosophe ou le religieux sont fondés à opposer à l’indiscrétion analytique et à la fragmentation de l’unité humaine sont aussi les nôtres. Sachant qu’il n’est qu’un banal maillon dans l’immense chaîne, le chercheur de vérité doit entretenir, à la fois contre le dogme et contre le mol oreiller des certitudes mitoyennes, le feu de la critique et la vis d’Archimède du questionnement sans fin. Fidèle au précepte d’un classique qui aurait pu (peut-être) émarger à l’hypothèse en cause avec sa cognitique de l’“esprit de finesse” et de l’“esprit de géométrie” : “S’il se vante je l’abaisse ; s’il s’abaisse je le vante ; et le contredis toujours, jusqu’à ce qu’il comprenne qu’il est un monstre incompréhensible”...

*

La constitution du “village planétaire” requiert une écologie humaine où les contraintes d’un patrimoine génétique répondant à un environnement “paléolithique”, l’homme demeurant un mammifère territorial avant d’être un “animal politique”, doivent être expertisées avant d’être “civilisées”. Pour fonder l’éthique et codifier l’urbanité adaptée à la réunification de la famille humaine, il faut reconnaître le patrimoine originel. Et tel est bien le défi et la chance de la cité d’aujourd’hui : mettre en communauté, contre les mirages et les crimes de la pseudo-spéciation, raciale ou religieuse, des hommes dont la dispersion historique et géographique semble avoir solidifié les différences mais qui apparaissent, à la faveur de cette contraction de l’espace et du temps, fondamentalement identiques. C’est donc vers la recherche des constituants fondamentaux de l’identité – c'est l’argument d’une enquête ici présentée – que tend cet essai. La vision wébérienne de la modernité, selon laquelle le développement économique s’accompagne de l’adoption de valeurs rationnelles et libérales (de la sécularisation de la société et de l’uniformisation des cultures) trouve en effet ses limites dans le choc des “plaques tectoniques” des civilisations. Alors qu’une guerre d’un autre siècle vient de toucher spectaculairement le cœur même de nos certitudes, laissant beaucoup d’entre nous stupéfaits devant la découverte qu’il existe d’autres hommes, n’est-il pas pressant de comprendre pourquoi sommes-nous donc à la fois différents et fondamentalement identiques ? C’est à ce principe culturel d’individuation (comme il est un principe logique d’individuation) qu’il s’agit de répondre. Le besoin d’identité est peut-être “irrationnel”, mais il est constitutif d’humanité. L’exemple trivial de la “nouvelle ethnicité”, surgie du melting-pot américain, suffit à montrer le caractère inadéquat de l’espérance universelle d’une humanité de synthèse, quand bien même celle-ci serait-elle fondée en nécessité. Rendre raison de cette double allégeance, répondre à l’impérieuse nécessité de la conscience d’aujourd’hui de prendre en compte toutes les formes d’humanité, sans distinction de culture ou de destin, constitue le développement naturel des recherches ici présentées. “Les hommes veulent échanger leurs biens, mais ils veulent garder leur âme”, a pu dire récemment un président en visite chez les Inuits, ce qui est le propre d’une conscience post-moderne : qui éprouve les limites de la modernité. Mais au-delà de l’injonction morale, il y a des données factuelles, brièvement évoquées ici dans un des chapitres présentés, qui devraient nous convaincre du bien-fondé et du caractère “moderne” (d’une modernité problématique, sans doute) de la volonté de “garder son âme”. Où il se vérifie que le rationalisme peut démontrer (contre son propre idéal d’extirper la croyance, pourrait-on dire, mais fidèle à sa règle d’objectivité) la vérité physique du besoin de croire.

D'autres hommes, qu'est-ce à dire ? Il serait naïf de croire, en effet, que l'occidentalisation du monde a pour conséquence l'adoption des valeurs occidentales. La paix blanche exprime la maîtrise économique des échanges et le "rapt d'Europe", celui du matérialisme appliqué au processus de différenciation sociale, n'engage pas nécessairement l'adoption d'un modèle culturel particulier. La technique est neutre. On peut l'adopter, conserver et cultiver son identité. Il existe d'autres hommes : d'autres sociétés qui démontrent que l'utilisation de la technique et du calcul économique, tels que Max Weber les a caractérisés, ne sont pas l'apanage de l'Occident. Ces sociétés, où le rite passe avant la "théorie", où la pratique religieuse fonde la croyance (où la religion est essentiellement une affaire domestique, familiale) laissent le statut juridique des croyants ouvert aux demandes de la modernité (à la différence des sociétés où la situation de minorité faite à la femme est constitutionnelle, par exemple) et développent une capacité d'adaptation qui leur permet de s'approprier le "progrès". Ce n'est qu'une question de temps, d'assimilation par les voies de la formation, les délocalisations étant souvent l'école de cette libération. Il existe d'autres hommes : d'autres sociétés où la religion réglemente tous les domaines de l'existence et où l'occidentalisation forcée, le spectacle d'autres mœurs, par touristes, médias, par produits de consommation interposés est reçu comme une effraction de l'identité (quand la religion est tout, elle est légifère les relations homme-femme, les rapports générationnels... la théologie et la politique ne font qu'un). L'échec des mouvements nationaux qui n'ont pas été portés par l'économie, s'agissant de sociétés stratifiées dont le "développement" était pourtant politiquement programmé, s'explique probablement par la prégnance de ces formes religieuses totalisantes. L'expansion politique de l'Occident a pu faire croire, en effet, que l'adoption de ses valeurs était la clef de la libération. Cette idée, qui a porté la Décolonisation, a produit les démocraties que l'on sait. Sans contenu matériel – dans les sociétés faiblement stratifiées ; voir : L'invention néolithique ou : le triomphe des fermiers – les valeurs de liberté et d'individualisme n'engendrent qu'amer ressentiment. Rentrés au pays, les élites des pays colonisés, confrontés au chômage ou à la dépréciation, n'ont d'autre voie que la politique avec son spectre de variantes identitaires. Le détournement de la technique à des fins religieuses est la réponse à la paix blanche de ces techniciens formés à l'occidentale .

Au fond, c’est le destin rétrospectif de la conscience européenne qui nourrit l’instruction du dossier proposé. C’est évidemment une même conception de l’homme qui confère à l’idée européenne son unité culturelle, au-delà des hagiographies nationales et des fortunes de l’histoire. Le paradoxe d’une civilisation qui s’est exprimée et qui continue à s’exprimer dans la domination des autres peuples tient ici dans sa vocation – quoi qu’il en soit – parce qu’elle fait de l’homme le seul fondement du droit, à reconnaître l’autre homme. La théorie des Droits de l’Homme peut ainsi être identifiée, au terme d’une longue filiation, comme l’aboutissement de cette conception spécifique de la divinité qui fonde une séparation radicale de l’homme et de l’animal (contre toutes les formes de “totémisme”, de “chamanisme”, de représentation thériomorphe ou panthéiste…), de l’homme et des formes animées qui peuplent la création, et rompt avec les religions dites traditionnelles qui codifient cette participation de l’homme à la nature. La conséquence, lointaine et paradoxale, de cette conception, avec l’assomption du matérialisme (la désacralisation du cosmos ouvrant la nature à l’action humaine), c’est que la forme humaine y devient la seule source du Droit. L’arraisonnement du monde, l’expansion matérielle des nations européennes – le “lourd fardeau de l’homme blanc”, pour reprendre la fière expression, très “fin de siècle”, de Kipling, quelles que soient les vicissitudes de cette élection qui ne doit évidemment rien à la couleur – rencontre alors l’énigme de l’autre homme et, fondamentalement, un devoir de reconnaissance parce que, au sens kantien du mot, chaque homme est législateur. La fin morale, c’est ici l’humanité comme fin. De l’Habeas corpus aux Droits de l’homme s’affirme une même conception des fondements du droit dont l’évaluation appelle, croyons-nous, l’enquête à laquelle cette recherche voudrait contribuer.

C'est par un héritage en rupture avec la surévaluation théologique de cette unicité (avec le christianisme), mais fidèle à sa valeur descriptive quant à la place de l'homme dans la procession des êtres, que la raison, appréhendant la forme humaine comme seule koiné possible, rencontre l'universel. L'identité européenne, historiquement chrétienne, s'est parachevée contre le dogme et les idéologies. C'est à ce titre qu'elle a pu produire ce que l'on désigne par l'idéal de “laïcité”. Alors que les religions cultivent isolats et exclusivismes, il ne peut y avoir tolérance aux autres croyances que dans la suspicion de tous les dogmes, à commencer par celui dans lequel l'histoire vous a fait naître. Et si cette religion ouverte, tolérante, sans territoire ni communauté d'appartenance – cette religion laïque – ne suffit pas à remplir le programme humain, c'est que celui-ci doit satisfaire aux “deux natures” (chapitre 18.1 : Le territoire de la langue : les deux natures). La persistance (et l'universalité) de la croyance ne traduisent pas l'impuissance ou la démission de la raison à traquer la superstition, comme le professe la vulgate rationaliste. S'“il y a de la superstition à ne pas croire la superstition” (F. Bacon), c'est que les religions répondent au “style cognitif” visé plus haut. Offrir au petit d'homme une forme paradigmatique commune à tous les hommes qui lui permettrait aussi, et sans contradiction, de participer à son environnement immédiat, tel est le défi d'urbanité du “village planétaire”...

L'histoire en cause n'a évidemment de sens que rapportée à l'histoire générale de l'humanité et à l'aventure singulière de l'espèce. On peut en effet tenter de comprendre les relations entre phusis et nomos par la problématique de l'adaptation. La dispersion de l'homme sur la planète a engendré une différenciation : - phénotypique, - linguistique, - religieuse, - sociale qui constitue un défi pour qui cherche des invariants dans ce miroitement des formes et des expressions. Cette extraordinaire capacité d'adaptation, qui explique que notre espèce, qui vivait presque inaperçue il y a 65 000 ans dans sa niche écologique, a pu coloniser toute la planète met en vedette le temps court de l'adaptation culturelle par rapport au temps long de l'adaptation biologique. Ce temps court, c'est celui de la cumulation et de la transmission du savoir, commandées par l'ajustement au milieu, la production des ressources, l'ingénierie sociale et religieuse. Temps court, qui permet une appropriation en quelques générations, voire en une seule, d'un environnement, de techniques ou de valeurs autres, et qui se développe sur un temps plus long, qu'on pourrait dire temps moyen, qui rend compte des différences phénotypiques (différences visibles) ou adaptatives entre les hommes (la variation de la couleur de la peau en relation avec la protection contre les rayons ultra-violets et avec la capacité de synthèse de la vitamine D, par exemple : la couleur de la peau s'éclaircit quand diminue l'exposition au soleil ; la relation de la taille au volume en fonction des conditions climatiques et de l'hygrométrie ; l'adaptation – relative – au risque de paludisme que constitue la mutation de l'hémoglobine dite hémoglobine S – ou C – ; la sélection en faveur des possesseurs du “gène de persistance de la lactase”, ou du récepteur CCR5 muté, etc. ; voir : Avant Babel, Génétique des populations et systématique des langues : hypothèses sur la langue mère, in fine “Notes et discussion”). Ce temps moyen est aussi celui de la différenciation linguistique qui fait partie des différences visibles, ces caractères de surface qui distinguent ou opposent les hommes (quand les variations phénotypiques reçoivent une signification juridique), alors que les différences biologiquement significatives (le polymorphisme génétique) sont invisibles.

Ce temps moyen se développe lui-même sur un temps long qui est celui de l'évolution biologique. Cet héritage phylogénétique, nous le partageons avec nos cousins primates jusqu'à ce moment où, précisément et vraisemblablement en concomittance avec l'acquisition du langage, un “décrochement” s'est produit par rapport à la sélection naturelle. Quand l'organisation des sociétés animales est une et fixe, les sociétés humaines se caractérisent par leur diversité et leur capacité adaptative. Ce décrochement ne fait pas de l'homme, pour autant, un être qui serait né tout armé de la conception d'un Dieu. Bien que dénaturé par la culture, l'homme reste un produit de l'évolution. Un front de la recherche en sciences humaines, consiste à repérer dans la culture le destin de ce donné de nature. (Certains dossiers ici présentés pourraient l'être sous ce titre.) Il peut ainsi être montré :

- Que l'homme met en œuvre, comme d'autres espèces, sous le nom de prohibition de l'inceste, une stratégie d'évitement de l'inceste qui répond aux contraintes générales de la reproduction sexuée (voir : Quelques données sur la prohibition de l'inceste :13.1.html) ;

- mais que cette contrainte est ouverte chez l'homme (voir : Transmettre le patrimoine génétique, transmettre le patrimoine économique : paradoxes de la reproduction : 13.2.html) quand elle est stricte chez les espèces animales en milieu naturel (de fait, l'inceste, rarement observé dans le monde animal, est tout sauf exceptionnel chez l'homme).

- Que nombre de phénomènes sociaux (et les plus tragiques) peuvent être compris par le fait que l'homme reste un mammifère territorial (Habiter, cohabiter : sur l'exemplarité : 17.html/17.1.html) ;

- mais que l'espèce humaine peut s'accommoder, comme le mode de vie urbain et comme la constitution d'un espace public le démontrent, d'une suspension du droit au sol quand celle-ci se révèle nécessaire à la vie de la société (voir : Il faut se battre pour la constitution comme pour le mur de la ville : sur le contrat démocratique.)

- Que les processus de constitution des groupes (les oscillateurs couplés…voir : L'"effet McClintock" et effets apparentés) mettent en œuvre chez l'homme, au même titre que chez les autres mammifères sociaux, des phénomènes de résonance qui reposent sur des supports neuraux communs. Ainsi, par exemple, le “propre de l'homme”, le rire, puiserait, dans ses manifestations corporelles les plus spectaculaires, aux ressources phylogénétiques de la grégarité ;

- mais que c'est bien le rire sémantique, dont le support est essentiellement linguistique, qui caractérise l'espèce humaine… (voir : La chimie du rire : sur la sagesse vitale).

Une ligne de force apparaît immédiatement dans cette série d'exemples (et de contre-exemples). Tous mettent en évidence le conflit de l'émotionnel et du rationnel. C'est par l'émotion que nous sommes “nature”, c'est par la raison que nous sommes “culture et droit” (voir : Le territoire de la langue : les deux natures).

Cette confrontation de la culture et de la nature a engendré deux bifurcations sociétales majeures dans l'histoire de l'humanité (quand le temps court de l'adaptation renverse le temps long de l'évolution) qui interrogent nécessairement (et donnent matière à) l'anthropologie du droit.

• Une adaptation, aux conséquences révolutionnaires, tant juridiques, religieuses que sociales, avec la domestication des espèces et des plantes, la sédentarisation, l'accroissement démographique et la stratification sociale, c'est la révolution néolithique. Plus probablement subie que choisie. Le dernier mouvement d'expansion européen, avec la colonisation de l'Australie, des Amériques ou de l'Afrique est une conséquence lointaine de cette évolution qui a vu la réduction progressive, jusqu'à l'extinction, des chasseurs-cueilleurs (voir : Le triomphe des fermiers). Il existe une caractéristique, presque invisible, de cette “révolution” : elle est à l'origine de la plupart de nos évidences juridiques et familiales (unité domestique, propriété, héritage vertical, morale sexuelle…) (voir : Que signifie 'porter la bonne parole' ? mission et colonisation).

• Une seconde bifurcation s'opère dans l'histoire de l'humanité et trouve ses conséquences ultimes dans la sécularisation du monde. C'est l'avènement de la technique et du savoir scientifique, parcellaire et difficilement constitué (en Grèce, en Inde, en Chine, au Moyen-Orient), qui explose à partir de la Renaissance quand il s'affranchit de la croyance. Cet achèvement permet à l'homme de s'excepter de la nature et trouve sa consécration dans la “domestication” du génome. Le découvreur de la “double hélice ” (qui s'est souvent – et récemment – signalé par ses propos racistes) a ouvert la voie à une sélection de l'espèce qu'Habermas qualifiera d'“eugénisme libéral”. Le temps court de la culture ne se contente plus de neutraliser le temps long de la nature : il est en mesure – problématiquement – d'en programmer le cours (non seulement de créer des espèces nouvelles par sélection, mais de créer des chimères – La Grande-Bretagne vient d'autoriser la création in vitro d'embryons constitués d'un patrimoine génétique humain couplé à une machinerie cellulaire d'origine animale).

L'état des lieux de la modernité fait donc apparaître :

- une même appartenance à la “famille humaine” – au temps long de l'évolution et au partage de ce “décrochement” qui nous définit comme espèce ;

- une différence visible des phénotypes et des langues liée à la dispersion géographique d'homo sapiens sur la planète ;

- une différence affichée et militante des croyances et des systèmes sociaux, en mesure d'instrumentaliser les outils et les effets de l'adaptation – qui rend compte des développements de l'histoire contemporaine ;

- ainsi que la difficile mise en place des Droits universels dans un monde réunifié...

Faisant profession de foi du mot de Lichtenberg : “Le visage de l’homme est pour nous la province la plus passionnante de la terre”, l’ethnologie, témoignant de cette reconnaissance qui précède la connaissance, fait donc l’épreuve de la différence et, n’écrirait-il rien sur son sujet, alors qu’on attend de lui rapports et devisements, il n’est pas impossible que cette expérience tangentielle (il ne peut devenir, le voudrait-il, ce “décivilisé” de Charles Renel) mette l’ethnologue en situation de porter un regard différent sur sa propre culture. Si la discipline a largement contribué à la “mise en question indirecte ou relativisante de la société occidentale ; qu’il s’agît d’éducation, de religion, de rapport au corps et au sexe, d’usage de stupéfiants, de hiérarchie familiale ou sociale, etc.” (Laburthe-Tolra, 1998 : 11), c’est aussi parce l’ethnologue fait une autre épreuve des valeurs et que le partage ajoute à la connaissance. Bien que banale – et le restant le plus souvent : les particuliers se déplacent beaucoup, mais il semble que “la philosophie ne voyage point”, notait Rousseau – l’expérience contient aussi la chance d’un “renversement des clartés” (Jean Paulhan à propos des hainteny). J’illustrerai ceci par un contre-exemple emprunté, précisément, à la tragique actualité du “choc des civilisations” et qui montre opportunément que la suffisance des nantis n’est pas seulement matérielle. Comme pour répondre à un article paru dans The Atlantic Monthly (July/August 2001, vol. 288, n° 1, pp. 38-42) avant l’atttentat du World Trade Center où il était expliqué que les services secrets des Etats-Unis n’avaient ni les moyens ni l’envie d’infiltrer les groupes fondamentalistes musulmans : ne disposant d’aucun volontaire “pour passer plusieurs années à avaler une bouffe innommable” (shitty food), sans femme, dans les montagnes d’Afghanistan “et ignorant par principe les missions that include diarrhea as a way of life”, le président Bush a déclaré que “l’Amérique [devait] savoir que des hommes et des femmes couchent à même le sol pour la sécurité de tous, mangent des pizzas froides et téléphonent le soir à leurs enfants pour leur dire qu’ils ne rentreront pas”. Des agents du FBI, en effet, s’entraînent à camper dans un garage de New York, tandis que des experts de la CIA dorment au quartier général de Langley en Virginie sur des matelas, dans un sous-sol rebaptisé “Bin Laden Lane”… L’ethnologue, lui, n’attend certainement pas rétribution ou considération de ce qu’il fait par simple passion, et non parce qu’il a le sens du devoir ou du sacrifice. À l’heure où les apparatchiks et les bureaucrates de nos Ministères programment une mort lente de notre discipline y a-t-il rien plus urgent et plus nécessaire que de comprendre pourquoi les hommes sont à la fois un dans leur constitution et divers dans leurs expressions ? Au-delà d’une simple mise en perspective et du constat de la contradiction des valeurs et du conflit des interprétations, l’anthropologie doit rendre raison du fait que c’est un même esprit humain qui s’exprime dans ces choix contraires et que l’opposition qu’on formalise comme l’opposition de la “tradition” et de la “modernité” est un conflit dont la ligne de partage passe, en réalité, en nous-mêmes.

Si l’anthropologie sans ethnologie est vide, l’ethnologie sans anthropologie est aveugle : l’épistémologie et la psychologie cognitive ne sont-elles pas moins nécessaires pour déchiffrer le savoir traditionnel que pour évaluer l’identification de l’outil et de l’utile – la disqualification en inutile de ce qui n’est pas outil. Car le savoir de la main prévalente, répertoire des moyens de transformation du réel, coexiste avec d’autres concepts et d’autres outils, proprement humains, qui gèrent un autre mode d’être au monde et en société. Ces facultés, concurrentes et complémentaires, n’étant évidemment pas postées en l’homme comme les Grecs dans le cheval de bois... La diversité des sujets ici proposés est donc soutenue par la recherche de cette unité. Cette diversité peut surprendre et il serait vain de prétendre à un savoir spécialisé sur tous les dossiers abordés. Apprêtée pour la publication dans une case en ravenale, la délocalisation en accusant parfois l’écart, cette dissémination nous a d’autant moins échappé. Convaincu, pourtant, qu’un même souci en légitimait l’instruction, nous avons cru, ayant la quête du sens pour objet et faisant danser Scholastique sur nos genoux, qu’il n’était pas impossible d’en réparer l’impair. On voudrait que cette dissémination, rendue possible sinon excusée par la science du spécialiste – à qui nous devons tout – réponde à l’objet de la discipline, tel que formulé par Jean-Jacques (et qui vaut d’être répété) : “Quand on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soi ; mais pour étudier l’homme, il faut apprendre à porter sa vue au loin ; il faut d'abord observer les différences pour découvrir les propriétés.” (Essai sur l’origine des langues, ch. VIII). Il n’est évidemment pas dans le propos de cet essai de conclure, pour autant qu’il y ait intérêt à le faire : seuls les morts ont vu la fin de la guerre. Il est d’expérimenter. À qui demande des preuves sur-le-champ, on aimerait rappeler cette réponse de Thémistocle à Xerxès : “Le langage de l’homme est semblable à celui des tapis historiés, c’est en se déployant librement qu’il expose dans tout leur jour les sujets traités, tandis que contraint et ramassé il les cache et les déforme”. Pour déférer aux classements, on dira donc de la perspective ici proposée, dans le sillage de la “révolution cognitive” qui déplace l’opposition reçue du réel et de sa représentation (de l’idéel et du matériel), qu’elle est : – évolutionniste : elle envisage les ressources cérébrales dans leur signification adaptative (ce qui ne préjuge évidemment pas de leur destin) ; – post-structurale : la conception qui informe cette philosophie présupposant un monisme cognitif impropre à rendre compte des “deux natures” ; – post-analytique : le “malaise dans la civilisation” relevant, dans cette optique, moins d’une sédimentation, culturelle ou épigénétique des instances psychiques, telle que la théorie en est argumentée dans les métapsychologies, que d’un conflit des facultés ; – et néo-moderne, et non post-moderne : le constat de la diversité d’outils caractérisant le cerveau humain qui la fonde (et de la différence de hiérarchie que les sociétés peuvent établir entre ces outils), loin d’entretenir un relativisme culturel, fournit les bases d’une recherche de “communs” adaptés à la réunification de la famille humaine.

Ambila, pays antemoro

|

|

|