|

Chapitre 19

La reconnaissance de la forme humaine :

figures de l'altérité, de la morale et du droit

(les "trente glorieuses" et les trente pleureuses)

"L'âme à l'état originel est prête à recevoir n'importe quelle influence, bonne ou mauvaise.

Comme le dit Mohammed, le Prophète : 'Tout enfant naît à l'état naturel.

Ce sont ses parents qui font de lui, un Juif, un Chrétien ou un Mazdéen'."

Ibn Khaldun

(1332-1406)

(Discours sur l'histoire universelle)

"L'humanité est une, et tous les hommes sont semblables en ce qui concerne leur création

et toutes leurs dispositions naturelles ; personne ne naît éclairé."

Bartolomé de Las Casas

(1484-1566)

(Second Mémoire à Charles-Quint)

Thème :

Existe-t-il un universel de moralité ?

De la colonisation au multiculturalisme, avatars de la territorialité…

En scannant la quotidienneté des années 80 (réfractée dans le prisme des médias), on peut voir à l’œuvre, révélé par la confrontation des forces qui travaillent les sociétés libérales, un processus qui met en évidence le conflit de la territorialité et de la moralité – précipité du « choc des civilisations » qui alimente la quotidienneté d'aujourd'hui. La cohabitation au sein de la société industrielle de populations culturellement dissemblables pose la question de leur devenir commun : assimilation (à la société d'accueil) ou entretien des différences originelles quand la revendication identitaire entend légitimer des juridictions séparées.

L’expansion européenne, avec la rencontre d’autres civilisations et d’autres hommes, a des causes et des conséquences démographiques et économiques. L’Europe de la Découverte a mis en place un réseau d'échanges et une déportation d'hommes qui sont à l'origine de ce qu'il est convenu d'appeler le « développement ». « Sans esclavage, argumente Marx, vous n’avez pas de coton, sans coton vous n’avez pas d’industrie moderne. C’est l’esclavage qui a donné la valeur aux colonies, ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde, c’est le commerce du monde qui est la condition nécessaire de la grande industrie mécanique » (lettre à Annenkov, 28 décembre 1846, Marx, K., Œuvres, Économie, 1, Paris : Gallimard, 1965, p. 1441). Deux siècles après l’abolition de l’esclavage, l'Europe va importer de ses colonies ou de ses zones d’influence une main-d’œuvre qui contribuera substantiellement à la prospérité de ce que l’on a dénommé, en France, les « Trente glorieuses ». Au-delà de leurs traits communs, ces deux procédures de mise en œuvre de la force de travail, travail servile et travail immigré, portent des conséquences culturelles spécifiques :

- L’esclave est créolisé ; pour en faire un outil dans un procès de production qui n’est pas le sien, la plantation lui dénie toute autonomie matérielle et culturelle (l’esclave qui vient d’être déporté est dit bossale, incapable de parler, comme s’il portait une muselière, bozal) ; la seule justice possible pour ses descendants est la réparation, c’est-à-dire, paradoxalement, alors que son altérité est stigmatisée, l’assimilation (aux valeurs de la société qui l’a déporté).

- L’immigré, mobilisé pour sa force de travail, garde sa culture, produit d’une autre écologie. Pris dans un procès de production dont il est, lui aussi, un acteur passif, il s’adapte par nécessité à ces conditions matérielles et se ressource à ses origines pour exister, son indentité culturelle étant indifférente à son employeur. La formule classique « Ce que le grand-père veut oublier, le petit-fils veut l’apprendre » caractérise sans doute ce que l’on a dénommé les hyphenated identities, mais ouvre aussi à une autre contradiction, dont résulte le multiculturalisme : la cohabitation d’hommes qui partagent un lieu de vie commun et entretiennent des allégeances contraires.

On rappellera ici le jugement porté en 1822 par Auguste Billiard, à propos de l'esclavage à l’île de La Réunion, pour mesurer sa pertinence à cette autre contradiction de la division du travail qu’est l’exploitation du travail immigré: "Qu'il suffise d'observer que créer une colonie avec la servitude, c'est vouloir bâtir sur le principe de sa prochaine destruction" (Voyage aux colonies orientales, 1822, Paris, Ladvocat, p. 317).

L’histoire officielle, c’est celle qui rend compte de l’activité économique et sociale des pays libéraux, avec son antagoniste : le « monde du travail » – mais aussi la « réaction », soit les diverses formes de conservatisme social, critique des révolutions sociétales associées au libéralisme. L’histoire parallèle, avec son potentiel de ressentiment, c’est celle des laissés pour compte des ruptures économiques, salariés natifs et population immigrée, engagés dans une même régression identitaire qui les découvre opposés (alors qu’ils étaient solidaires dans leur revendication face au « patronat »). Les trois décennies qui succèdent aux Trente glorieuses illustrent, en effet, le revers du « miracle économique » européen, les facteurs du miracle (ses « acteurs passifs ») étant soudain au centre du jeu politique dans un monde en récession. La tourmente économique d’après-guerre, dernier avatar de la « révolution industrielle » et de la « Grande Transformation » selon Polanyi, tirant à soi et consumant les ressources énergétiques, matérielles et immatérielles, a transfiguré l’environnement physique et humain des pays développés. Le « miracle » a, aussi, laissé derrière lui : friches, crassiers, sous-produits, corons, ghettos… C’est sur les ruines d’un monde obslolète et dévasté que doit se faire la recomposition d’hommes tirés de leur isolat par le « développement » et condamnés à cohabiter. Cette France de « deux Français sur trois », « libérale et réconciliée », dont rêvait Giscard en 1984 (Deux Français sur trois, Paris : Flammarion, 1984) va être mise en échec par le délitement économique d’une société néo-libérale et inégalitaire.

Les protagonistes dissemblables de cette même histoire se définissent en fonction de leur proximité et de leur intérêt dans le procès de production en cause : - l’entrepreneur demandeur de main-d’œuvre, acteur du déplacement de population en cause et consommateur de sa force de travail ; - l’immigré tiré d’un environnement économique traditionnel, qui entrevoit dans cette migration une amélioration des conditions de vie des siens ; - le « français natif » à divers degrés entraîné dans l'aventure économique en cause, en contact direct ou en compétition avec l’immigré ; - le proche ou le descendant d’immigré quand la crise et le défaut d’intégration font de lui un marginal… Les trois décennies qui succèdent aux « Trente glorieuses » illustrent le revers du « miracle économique » européen, les facteurs du miracle (ses « acteurs passifs », toutes origines confondues) étant soudain au centre du jeu politique.

En se pourvoyant en main-d’œuvre dans les anciennes colonies, le patronat pensait peut-être avoir à traiter avec une « classe ouvrière » conforme aux normes de sa culture. Les grèves de l’automobile de l’hiver 1982-1983 (voir infra) ont montré qu’il pouvait y avoir une interprétation spécifique du syndicalisme chez les travailleurs immigrés. Paris-Match du 17 février 1983 rapporte ainsi que, pour le responsable C.G.C-métallurgie, un syndicalisme « arabe ou immigré [était] en train de naître ». Mais c’est moins son caractère « ethnique » que sa tonalité religieuse qui interpelle alors, le premier ministre, Pierre Mauroy, déclarant : « Nous respectons pour tous les travailleurs la liberté de religion comme la liberté syndicale. Mais il est clair – et je serai intransigeant sur ce sujet – que l'expression religieuse ne peut pas être institutionnalisée dans les entreprises qui sont avant tout des lieux de travail dont la finalité est la production de biens et de services ».

C’est une autre expression de l’immigration (qui ne figure pas dans le calcul de l’économie libérale et que les politiques n’ont pas anticipée) qui va se substituer à ces acteurs, soudain visibles, d’une « production de biens et de services » en crise : du début des années 80, ici considérées, aux années 2000, l’économie française perdra deux millions d’emplois industriels. Elle ne partage qu’une chose avec l’immigration des Trente glorieuses : une identité différentielle dont la discordance et le dissentiment sont accusés par l’absence de raison sociale justifiant sa présence en terre étrangère. Chômage, marginalité, ségrégation urbaine… assignent à cette immigration surérogatoire un parcours de vie où la protestation d’existence est en effet vécue comme une protestation d’identité et où la religion, privée ou prosélyte, tient lieu de maîtrise et de territoire.

Avec ce sujet de nature macro-économique (quand on le pose en termes d’utilité) se met naturellement en place un questionnement sur le processus de reconnaissance du semblable et sur les fondements de la morale. Cette confrontation à la différence culturelle et à ses droits fait en effet apparaître les motions d’ouverture et de fermeture chez les acteurs concernés, exposant la genèse des évidences identitaires. A partir des données factuelles en cause, peuvent donc être examinés les scénarios culturels qui engramment la reconnaissance ou le refus de l’autre. L’exposé de l’environnement socio-économique et de son évolution dans les années 80 montre comment le droit au sol contraint l’exercice de la reconnaissance du semblable et comment l'élargissement de la moralité procède de processus naturels associés à la juvénilité. En rappelant, à l’aide d’observations sommaires, comment la reconnaissance s’opère dans le vivier d’une génération, cette génération qu’on a parfois appelée la « génération morale », il est en effet possible de mettre en évidence les processus en cause et de fonder la morale en faisant l’économie de la morale.

On commencera par la prise en compte d’un registre subalterne de cette confrontation de la morale et du territoire (conflit de territorialité), quand l’idiome de la dominance sexuelle est mobilisé pour en exprimer les enjeux. Inattendue quand on disserte de la morale, la prise en compte d’exemples « inappropriés », graffiti racistes ou arguments xénophobes, fait partie de l’instruction. Dans l’écume de la quotidienneté s’expriment ainsi, ajustés à l’environnement socio-économique, les fondamentaux de l’humanité, faisant apparaître la « modernité » dans sa signification historique. Un intérêt de ce « balayage » est de situer les valeurs de l’extrême-droite, soit l’envers moral de la modernité libérale, dans le spectre des stratégies politiques partageant le même soubassement culturel. Aussi antinomiques soient-ils, libéralisme et fascisme procèdent de la même histoire et se réclament des mêmes valeurs historiques. Comprendre que les crimes contre l’humanité sont des crimes de l’humanité, comme il a été rappelé, c’est aussi comprendre, spécifiquement, comment ils procèdent de l’histoire européenne et d'une réquisition du droit au sol. Le propos est aussi, symétriquement, d'appréhender comment les attendus du territorialisme peuvent prospérer dans les populations stigmatisées.

Révélés et réactivés par la crise économique de la société française des années quatre-vingt, les fondamentaux du droit au sol s’expriment dans une idéologie qui crédite ceux qui se réclament du fait d’être « déjà là », d'un empire juridique et politique sur ceux qui arrivent, constituant une communauté naturelle où la biologie se conforte de culture. Il n’échappe pas que, dans la gradation des engagements souvent réaffirmée par J.-M. Le Pen : « J'aime mieux mes filles que mes nièces, mes nièces que mes cousines, mes cousines que mes voisines, etc. »... (le 28 janvier 1988 à « L’heure de vérité » sur Antenne 2) on peut reconnaître à la fois l'axiomatique de la sélection de parentèle théorisée par la sociobiologie : (Hamilton, W. D., « The genetical evolution of social behaviour », Journal of Theoretical Biology, 1964, 7, 1-52.) et les choix sociaux du système de parenté dit descriptif («…The true family in its modern acception » selon Lewis Morgan, 1871, Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family : Smithsonian Contributions to Knowledge, vol. XVII, Washington, p. 492, par opposition aux systèmes classificatoires) propre aux sociétés eurasiatiques. Ce « choix de société », cette « hiérarchie des sentiments et des dilections » comme dit J.-M. Le Pen (Radio Le Pen, 2 mars 1984) c’est l’épure des sociétés stratifiées. De surcroît à cette revendication, est posée une inégalité entre les hommes dite « ethnologique » par J.-M. Le Pen : « J'établis bien sûr une distinction à la fois entre les êtres, les peuples et les nations […] Je ne peux pas dire que les Bantous ont les mêmes aptitudes ethnologiques que les Californiens, parce que cela est tout simplement contraire à la réalité » (Les Français d’abord, Paris : Carrère-Lafont, 1984, p. 168). L’objet de cette proclamation des fondamentaux se veut défensif : protéger l’ « indigène » qu’est devenu le français d’un « retour de colonisation » non maîtrisé.

L’universalisme est nourri par la croyance que l’expansion des valeurs de l’Occident a pour conséquence le bonheur de tous les peuples… La poussée des extrême-droites exprime non pas le délitement de cette croyance, mais le reflux de cette expansion. La décolonisation et l’immigration postcoloniale ont importé au sein des nations colonisatrices une altérité autrefois caractéristique du « dehors ». Synonyme de souveraineté, i. e. doté de la capacité d’objectiver les autres, « être blanc » c’était être élevé dans l’évidence d’une position de domination et d’éducation, et, banalement, ne pas avoir à se poser la question de sa propre couleur. La postulation de l’égalité de tous les hommes, théorisée et exportée par l’homme blanc a été le support, pratique et théorique, du « développement ». Puisque tous les hommes sont égaux et que le monde est fini, tous sont justiciables de l’échange. Vue sous cet angle, la lutte pour l’émancipation et l’égalité des droits est inséparable de l’expansion européenne. « Toute la terre habitable a été de nos jours reconnue, relevée, partagée entre des nations, relève Paul Valéry en 1931 […] Plus de roc qui ne porte un drapeau ; plus de vides sur la carte ; plus de région hors des douanes et hors des lois ; plus une tribu dont les affaires n’engendrent quelque dossier et ne dépendent, par les maléfices de l’écriture, de divers humanistes lointains dans leurs bureaux. Le temps du monde fini commence » (Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, Paris : Stock, 1931, p. 35). Le Blanc monopolise ainsi, ingénument et naturellement, la leçon d’humanité et sa juste cause…

La bonne conscience des politiques et des écrivains de la colonisation a été nourrie par un délire pseudo-scientifique expliquant le plus souvent l’expansion européenne et justifiant sa mission civilisatrice par la supériorité de la « race blanche ». « Le noir pur sang, écrivent par exemple les réunionnais Marius et Ary Leblond, auteurs du Miracle de la race (1914), accepte simplement, passivement, et presque religieusement, la domination du blanc qu’il sent supérieur, ou bien il la repousse sauvagement, comme quelque chose d’impur ou de démoniaque » (« La rivalité des races blanche et noire dans les pays de domination française », Mercure de France, IV, 1900, p. 90-91). Cette évidence de suprématie, qui dispense un groupe d’hommes d’avoir à répondre de son aséité, trahit une réalité historique qui est contingente et transitoire. En appeler à sa couleur, c’est signer son exception à cette évidence et, en l’espèce, désespérer de la capacité de la « civilisation » à rayonner. Le Blanc qui se compare, en effet, manifeste son propre désarrroi (il apparaît alors que le « Blanc » est de différentes couleurs – et tout sauf blanc – ce qui montre que la « blancheur » n’est pas une désignation chromatique mais qu’elle procède d’une définition négative : la couleur est l’attribut du « non-Blanc », celui qui applique le nuancier étant non assignable, « blanc »). Objectivé, passé à l’épreuve du particularisme, le « Blanc », « Français d’abord », « enraciné », est un « indigène » comme les autres et en réclame le statut. Cet indigène, découvert en plein cœur de la civilisation, est un Blanc privé de sa quiddité et de son histoire : assignable.

Ainsi quand « blanc » devient à son tour une couleur assignable, détachée de sa pseudo valeur chromatique, comme on peut le voir dans les délibérés des procès intentés par ceux qui se déclarent victimes de racisme « anti-blanc ». Entre autres : en septembre 2018, le parquet de Paris ouvre une enquête pour « provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit », suite à la diffusion du clip d'un rappeur dans lequel il appelle à « pendre les Blancs ». Le rappeur justifie ainsi des paroles qui défient la citation : « J'envoie un message d’unité et d'identité noire. L'homme noir à des capacités intellectuelles et physiques comme n'importe quel être humain. Nous sommes tous des êtres extraordinaires ». « Blanc » est alors visé en tant qu’héritier d’une tranche d’histoire. Ainsi quand l’UNEF tweete, pendant l’incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, par sa vice-présidente : « Je m’en fiche de Notre-Dame car je m’en fiche de l’histoire de France », ajoutant : « On s’en balek [= on s’en bat les couilles] objectivement c’est votre délire de petits blancs ». On attribue à cette étudiante un précédent tweet, daté du 29 décembre 2017, ainsi libellé : « On devrait gazer tout (sic) les blancs cette sous race ». L’interprète de ce « gazouillis » étant elle-même chromatiquement (pour qui ratifie le nuancier en cause) « blanche » d’origine marocaine, c’est bien l’histoire qui est visée et « blanc » doit signifier ici, dans ces proclamations de victimes, quelque chose comme « sous-race (engeance) de chrétien-colonialiste » qui macule tout ce qu’elle touche, la « ligne de couleur » étant, en réalité, une ligne de conduite, celle de la déprédation, historique et politique, de la planète. La cause est entendue : « Le nouveau projet collectif des Occidentaux : disparaître sans laisser de trace » titre une tribune du Figaro du 31 décembre 2019, expliquant que, sous couvert de vouloir diminuer son empreinte carbone, l’idée de ne laisser aucune trace de vie a saisi l’homme blanc. Mixte de Jeanne d‘Arc et de Cassandre, la Grande Faucheuse écolo lui assigne en effet le destin de servir de compost à une nature qu’il a dénaturée.

Ce cas de figure, moderne dans son expression, n’est pas sans précédent, au moins formel. L’idéologie de l’extrême-droite exprime une pathologie de la dynamique d’expansion européenne, expansion qui a précisément produit, dans les colonies, une classe d’hommes en situation de marginalité qu’on appelle les « Petits-Blancs ». L’évolution récente des sociétés libérales met en lumière un processus de disqualification sociale que ce rapprochement avec la structure coloniale peut mettre en évidence. Aux colonies comme en métropole, la ligne de conduite de la classe moyenne (ou son équivalent) se conforte de sa distinction avec les « déclassés », ceux qui sont définitivement hors système. Mutatis mutandis, c’est une même relation à trois termes qui se met en place, en métropole cette fois, avec le français dit « de souche », confronté à l’immigré et à l’« establishment » (ce terme étant pris dans son acception populiste, soit l'homologue du « Gros Blanc » aux colonies) et qui n’a que sa couleur à faire valoir pour se distinguer. A Saint-Domingue, le baron Pamphile de Lacroix définit ainsi les « Petits Blancs » : « …hommes sans existence qui fuyaient quelquefois l’Europe pour des crimes, et qui, grâce à leur épiderme blanc étaient étonnés de retrouver sous le ciel des Antilles la considération qu’ils ne méritaient plus. La qualification générique de petits blancs désignait tous ces individus. Les noirs avaient pour eux une haine d’instinct ; mais les sang-mêlés, chez qui l’éducation développait le sentiment gradué des convenances avaient pour les petits blancs un mépris raisonné, parce qu’ils les voyaient réellement ce qu’ils étaient, ou des aventuriers cherchant fortune, ou des salariés à gages, et souvent même des hommes dégradés ; ils refusaient d’indignation les égards exigés par les préjugés de la couleur. Alors les petits blancs les réclamaient par des vexations et des outrages » (Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, par le lieutenant-général baron Pamphile de Lacroix, Paris : Pillet aîné, 1819, tome premier, p. 21-22).

Le titre de la couleur est supposé comporter des conséquences sociales qui ne se vérifient évidemment que si son titulaire est engagé dans un processus économique d’exploitation. Or, précisément, le « Petit Blanc » est tout à fait marginal dans ce processus quand il n’est pas lui-même pris dans cette exploitation. Comme il est exposé à propos du peuplement de l’île Bourbon (voir), les « Petits blancs » sont des marginaux économiques. Qualifée de « robinsonnade », leur écologie se rapproche davantage de celle des chasseurs-cueilleurs que de celle des agriculteurs. C’est aussi le portrait que William Bird, deuxième du nom, planteur de Virginie, fondateur de la ville de Richmond dresse des habitants de « Lubberland » (le Pays de cocagne), paradis de l’indolence et de l’abondance sans travail, dans une relation de son voyage dans le sud des Etats-Unis en 1728 (ici cité dans l’édition de William K.Boyd : William Byrd's histories of the dividing line betwixt Virginia and North, Raleigh : The North Carolina Historical Commission, 1929, p. 92).

Surely, écrit-il, there is no place in the World where the Inhabitants live with less Labour than in N Carolina. It approaches nearer to the Description of Lubberland than any other, by the great felicity of the Climate, the easiness of raising Provisions, and the Slothfulness of the People […] To speak the Truth, tis a thorough Aversion to Labor that makes People file off to N Carolina, where Plenty and a Warm Sun confirm them in their Disposition to Laziness for their whole Lives.

Dans un chapitre de son Down in Tennessee and back by way of Richmond, publié en 1864 (New York : Carleton), intitulé « The “poor whites” », James Gilmore décrit dans des termes proches sa rencontre avec les mean whites, « the most wretched specimens of “white trash” [he has] ever seen » (p. 63), qu’il distingue des poor whites à proprement parler et dont il évalue le nombre à moins d’un demi million. Adonnés à l’alccol, voleurs, paresseux, incestueux, nés blancs, mais affichant un blanc douteux : « with skins and hair colored like a tallow candle dipped in tobacco-juice » (p. 184), « tel du suif trempé dans du jus de tabac », culturellement assimilables aux indiens et aux noirs (peau blanche, masques noirs) ces mean whites sont, à l’en croire, un véritable concentré des vices sociaux : : They are indolent, shiftless, and thieving ; given to whiskey-drinking, snuff-dipping, clay-eating, and all manner of social vices. Brothers intermarry with sisters, fathers cohabit with daughters, and husbands sell, or barter away, their wives, as freely as they would their hounds, or as the planter would his slaves » (p. 184).

L’apellation Poor white trash (déchet blanc) née dans le sud esclavagiste ('Leff him gwo hisseff; Jule 'tends on gemmen: he doan't 'tend on no poo' white trash — he doan't, lit-on dans le parler du sud restitué par Gilmore - op. cit., p. 106) qualifie, dès lors qu’elle renonce au travail, la déchéance d’une population racialement destinée à prospérer : The great mass of poor whites, as I have said, are a very different people. The poor white man labors, the mean white man does not labor ; and labor marks the distinction between them (p. 189). Proféré par un Noir, ce qualificatif, poo' white trash, souligne l'incongruité, dans le monde de la plantation, du Blanc dénué de la capacité d’asservir, de fait hors système. Nowhere but in the Slave States is there a class of whites so ignorant and so degraded as are these people (p. 188), note Gilmore et, comme l’exprime un titre d’Eugene D. Genovese : dans ce milieu, Rather Be a Nigger than a Poor White Man (« Rather Be a Nigger than a Poor White Man : Slave Perceptions of Southern Yeomen and Poor Whites », Éd. Hans L. Trefousse. Toward a New View of America : Essays in Honor of Arthur C. Cole. New York : Burt Franklin & Co, 1977).

C’est donc bien dans un monde vidé de son sens ou en déplétion, quand celui qui n’est pas en mesure d’occuper la place que lui assigne l’histoire entend se manifester et rester dans le jeu, que se révèle la sauvegarde de dernier recours : le préjugé de couleur. S’il ajoute évidemment le droit du premier occupant au titre du « Petit Blanc » des colonies, le « Petit Blanc » de métropole s’en distingue aussi de multiples façons. Ce qui est significatif, c’est la relation à trois termes qui se met en place dans ces configurations, l’autochtonie répliquant ici la couleur. La crise économique qui frappe les sociétés libérales renvoyant en périphérie partie de ceux qui croyaient au travail et à l’ascension sociale, ils sont de plus en plus nombreux, membres de la classe moyenne ou de la classe ouvrière, à se reconnaître dans le discours d’exclusion du Front national. Hier infréquentable, associé aux marges sociales et à une caricature de l’autorité, le Front national, « dédiabolisé », devient « respectable ». Cet apparent glissement vers le centre correspond, non pas à une évolution de ses valeurs, mais au glissement de fait de l’électorat modéré vers les extrêmes – extrêmes qui deviennent du coup, au moins statistiquement, avec ses tribuns, de recours sinon « respectables ». S'identifiant aux valeurs dominantes et perdant pied, les gens « respectables » se trouvent de fait entraînés vers un illusoire « retour aux fondamentaux » qui fait l'économie de deux siècles d'histoire. Le caractère chimérique et réactant de ce retour en arrière est patent : le « petit Blanc » d'aujourd'hui est évidemment ce que le système libéral a fait de lui, chez lui (et non plus l'aventurier déclassé parti à la conquête du monde). Ce qui apparaît clairement quand on voit sur la brèche de cette défense des valeurs chrétiennes, purs produits du monde petit-bourgeois par quoi l'Occident, en effet, se singularise par rapport aux « autres », les leaders ou les porte-paroles des communautés homosexuelles. Expression et pointe avancée de l'éducation libérale, stigmatisé par l'invasion des « sauvages » (en 2011, un mouvement homosexuel projette de faire défiler une gay pride dans le quartier musulman de Londres en réponse à l'apparition d'affichettes proclamant une « Gay free zone » sous l'invocation d'Allah), l'« homo-nationaliste » réinvente le racialisme en défense de sa singularité, renversant l'éthotype sexuel de la dominance coloniale en donnant son exception culturelle, étendard adventice – mais symbolique – du libéralisme et dernier avatar du suprémacisme blanc, pour programme politique.

L’approfondissement objectif de la crise (près de 50 % des jeunes non diplômés au chômage en 2015) se mesure à la réalité subjective de cette « dédiabolisation » des extrêmes : quand la parole des évêques dont le sermon commence cette recension (voir infra), adoubant le diable, invité à discuter théologie (M. Le Pen invitée à l'université d'été catholique d'été de Sainte-Baume, le 29 août 2015), se change en gage de respectabilité. Il suffira de marquer pour le présent développement cette formule en vertu de laquelle la perte de la dominance ou de ses symboles enclenche un processus de défense et de réhabilitation à double cible : l’autre, l’inférieur dont le « Petit Blanc » ravale l’identité, le même, le supérieur dont il conteste la sauvegarde des fondamentaux de la civilisation. Dans le discours du « Petit blanc » s’exprime une rétraction du système de dominance, sorte d’invagination de l’histoire, la société se ramassant sur ses formes embryonnaires (ou collatérales). Fondamentalement, les valeurs de la droite libérale et de la droite extrême sont bien les mêmes, mais dans cet état originel où il n’est pas nécessaire d’inféoder l’autre homme à la production des richesses, comme si les européens n’étaient pas sortis de l’« enclos de l’Europe ».

Un rapport de l’OCDE d’avril 2019, intitulé : Under Pressure : the Squeezed Middle Class

(OECD, 2019, Paris : OECD Publishing)

Le rapport définit comme appartenant à la classe moyenne les foyers earning between 75 % and 200 % of the median national income (p. 13) et concerne la période qui va du milieu des années 1980 au milieu des années 2010. Dans l'ensemble de l'OCDE, le revenu global des classes moyennes s'est dégradé par rapport à celui des 10 % les plus riches. Sur trente ans, le revenu médian a progressé trois fois moins vite que le revenu des 10 % les plus riches. « Du milieu des années 1980 au milieu des années 2010, tous pays de l’OCDE confondus, la proportion de foyers de classe moyenne est passée de 64 % à 61 % » (p. 19). Aujourd’hui, deux salaires sont nécessaires pour faire partie de la classe moyenne, et l’un des deux doit être très qualifié (p. 27). L’augmentation constante des prix pour l’habitat, pour la santé et pour les services explique que « plus d’un cinquième des foyers de la classe moyenne dépense plus qu’il ne gagne » (p. 13). Ce groupe social, like a boat in rocky waters (p. 13), se sent vulnérable : 40 % de ses membres estiment ne pas pouvoir faire face à une augmentation soudaine de leurs dépenses ou à une chute de revenus. Cette inquiétude sociale s’exprime intimement dans la crainte pour l’avenir des enfants : 60 % des parents (70 % en France) pensent que leurs enfants ne préserveront pas leur statut social (p. 26). De fait, 70 % of the baby boomers were part of the middle class in their twenties, compared with 60 % of the millenials (p. 13). En France, la moitié des pauvres (moins de 50 % du revenu moyen) a moins de 30 ans (10 % plus de 60 ans). Informatisation, robotisation, globalisation ont changé les données du marché du travail. « Le rêve de la classe moyenne reste de plus en plus un rêve pour beaucoup »… La charge fiscale qui pèse sur les revenus du travail étant plus élevée de près de 13 points en France (par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE : Les impôts sur les salaires 2019, Paris : Éditions OCDE), cette performance prédestine la classe moyenne en cause à devenir la chambre d’écho de cette frustration politique.

Dans le discours du « petit blanc » s’exprime une rétraction du système de dominance, sorte d’invagination de l’histoire, la société se ramassant sur ses formes imaginaires ou virtuelles. Anthropologiquement, les valeurs de la droite libérale et de la droite extrême sont bien les mêmes, mais dans cet état originel où il n’est pas nécessaire d’inféoder l’autre homme à la production des richesses, comme si les européens n’étaient pas sortis de l’« enclos de l’Europe » et comme si cette expansion colonisatrice n’avait pas fondamentalement transformé le droit. La partie se joue ailleurs, on le sait : non dans le repli identitaire, mais dans l’internationalisation des acteurs et des capitaux. C’était la question posée par Paul Valéry en 1919 : « L’Europe deviendra-t-elle ce qu’elle est en réalité, c’est-à-dire : un petit cap du continent asiatique, ou bien l’Europe restera-t-elle ce qu’elle paraît, c’est-à-dire : la partie précieuse de l’univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d’un vaste corps ? » (« La crise de l’esprit », 1919, in Variétés, Paris : Gallimard, 1957, p. 995). Après s’être répandu sur le globe, l’homme blanc découvre donc qu’il n’est pas seul au monde quand sa superbe, soumise à la concurrence, est défaite par la « couleur ». Concurrence symbolique en sport, morale et matérielle en économie. L’émule passe le maître. La mise en œuvre des valeurs et du mode d’être occidental dans les colonies ou les zones d’influence se veut « civilisatrice ». A l’idéal-type du pionnier décrit par Tocqueville (voir supra) : un homme solitaire voué au labeur du défrichement qui prend racine dans un pays vierge (« Cet homme inconnu est le représentant d'une race à laquelle l'avenir du Nouveau Monde appartient, race inquiète, raisonnante et aventureuse qui fait froidement ce que l'ardeur seule des passions explique ») succède celui de l’instructeur éclairé, voire du lettré à l’écoute. Les années 30, avec les épopées type « Croisière Jaune » à la gloire de l’automobile, ouvrent aussi un épisode d’ethnographie. Dans le style de la « Croisière Noire » (Colomb-Béchar -Tananarive, 1924-1925), la mission Dakar-Djibouti (1931-1933), dirigée par l’ethnologue Marcel Griaule, collecte ainsi pour un idéal musée de l’Homme conçu par la métropole colonisatrice. Ressources culturelles, en l’espèce, mais aussi naturelles, si les populations noires, enrôlées dans les conflits des européens et leurs aventures coloniales, après avoir démontré leur valeur militaire peuvent aussi briller dans les compétitions sportives. Les exploits de l’afro-américain Jesse Owens, qui obtient quatre médailles d’or aux jeux olympiques de Berlin en 1936 (alors que la délégation française n’a obtenu que 19 médailles – et l’Allemagne 89) sont une révélation. La Fédération Française d’Athlétisme associée au journal L’Auto conçoit, en 1936, une mission de prospection sportive afin d’« étudier sur place les possibilités athlétiques des indigènes de l’Afrique Occidentale Française (A.O.F.) ». Jacques Goddet, directeur du Tour de France (il créera le journal sportif L’Équipe en 1946) justifie : il s’agit de découvrir des athlètes susceptibles de « nous représenter dignement […] en attendant que la race française veuille bien consentir à s’occuper de sa propre santé » (J. Goddet, 1936, cité par cité par Stanislas Frenkiel et David-Claude Kemo Keimbou : « La Mission F.F.A./L’Auto : “Pourquoi négliger nos noirs d’Afrique?”, (3 décembre 1937 – 15 janvier 1938) », Modern and Contemporary France, Volume 18, Issue 1, 2010, p. 37). Maurice Bandeville, un responsable associatif de l’athlétisme, interpelle dans L’Auto deux semaines après la cérémonie de clôture des Jeux : «Pourquoi négliger nos noirs d’Afrique ? ». Il explique que ce « serait […] une erreur de conclure à des qualités particulières chez le nègre américain […] Pourquoi resterions-nous inertes devant l’initiative américaine? […] Les causes de la supériorité physique de la race noire, tout au moins parmi ses éléments les plus sains, doivent être attribués au fait que les indigènes africains sont restés plus près de la nature qu’une autre race : ils n’ont pas subi les effets dégradants d’une civilisation très avancée, suivie d’une longue décadence. Mettons-nous à l’œuvre sans tarder d’un jour, pour figurer plus décemment à Tokyo en 1940 que nous venons de le faire à Berlin » (Bandeville 1936, art. cit., p. 37).

Jacques Goddet, cité plus haut, qui dirigera le Tour de France (de 1936 à1986) dans la tenue chromo du safariste qui chasse le buffle (casque colonial, short et chaussette au-dessus du mollet) pourrait être la figure, dans le monde du sport, de ce type de « meneur d’hommes » qu’était le colon. Lors d’obsèques quasi nationales aux Invalides en décembre 2000, parmi les éloges funèbres, Jacques Chirac salua la mémoire de « l'un des inventeurs du sport français »… Mais le monde du sport change radicalement dans le siècle. Le suprémacisme blanc en matière sportive est bel et bien révolu (e. g. : Taboo: Why Black Athletes Dominate Sports and Why We're Afraid to Talk About It, Jon Entine, New York : Public Affairs, 2000). (Jacques Goddet s’était révélé déjà à contretemps dans un éditorial de L’Équipe où il relevait la suprématie de la race blanche en natation.)

Jacques Goddet, en 1952, du haut de son cabriolet Hotchkiss, voiture de direction du Tour de France

C’est par le biais de confrontations symboliques de type compétition sportive que le paternalisme de l’homme blanc commence, en effet, à se fissurer, quand il apparaît que l’enrôlement nationaliste (ci-dessus) met en scène le conflit racial, refait l’histoire et pose la question des compétences des « races ». Lorsque cette confrontation a pour cadre le « noble art », sa portée est immédiatement politique. La victoire de Jack Johnson, pour le titre de champion du monde des poids lourds, sur le boxeur blanc Jim Jeffries, le 4 juillet 1910 à Reno au Nevada, déclenche des émeutes raciales. Comme l’écrit l’historien Thomas Sowell à la mort de Joe Louis à propos de son combat contre Max Schmeling (1936 et 1938) : How he fared in the ring mattered more to black Americans than the fate of any other athlete in any other sport, before or since. He was all we had (Los Angeles Times du 14 avril 1981).

Dans le champ de la compétition économique, avec des conséquences immédiatement matérielles et pas seulement morales, c’est la concurrence des pays d’Asie qui a le plus sérieusement affecté le sentiment de supériorité de l’homme blanc. Alors que son empire s’est établi sur la religion du travail, le mode de production asiatique a montré les limites du modèle occidental dans la compétition mondiale – qu’on peut résumer d’un mot quand Wu Jianmin, ambassadeur de Chine à Paris de 1998 à 2003, confie : « La Chine a bien ri quand la France a adopté les 35 heures » (loi n° 1998-461 du 13 juin 1998)… La comparaison des parts de marché des pays dits émergents et de la zone euro dans la production industrielle mondiale illustre ce décrochage institutionnel de la compétition économique, supposé rendre la vie plus belle. Entre autres illustrations, celle-ci parue dans les Échos du 16 avril 2010 résume la chute (et la désillusion) des Européens :

La reprise mondiale, après la crise financière de 2007-2008, a mis en évidence l’écart croissant entre les pays asiatiques et les pays d’Europe de tradition industrielle, qui ont perdu 3,4 millions d’emploi sur la période concernée. En décembre 1995, devant les grévistes de la gare de Lyon en lutte contre la réforme des retraites, le sociologue Pierre Bourdieu déclarait : « Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent, depuis trois semaines, contre la destruction d'une civilisation […] ». Lui qui sait Ce que parler veut dire (1982) ne croyait pas si bien dire. C’est en effet la fin d’une époque, sinon d’une civilisation, qui se marque avec les luttes syndicales sous l’étendard conservateur de la défense des « droits acquis » (acquis par le système productif des Trente glorieuses). Naturellement mis à mal par la concurrence des pays émergents, en travail, en intelligence, en esprit d’entreprise, les acquis sociaux (la « richesse nationale »), indexés à l’impérialisme économique des pays occidentaux, sont contraints de s’adapter à cette déflation : en 2018, la Chine assurait près de 30 % de la production manufacturière mondiale… L’« homme blanc », qui se distrait de ses déconvenues en dansant sur des musiques exotiques devenues musiques du monde, doit désormais se représenter sur une palette d’humanités dont il n’est qu’une expression – parmi d’autres. Sauf à se prévaloir d’un droit d’exception.

Voici donc, dans les pages qui suivent, assumés, triviaux et répétitifs (répercutés dans la chambre d’écho des mass media et alimentant une sociologie de comptoir), les principes du droit au sol proclamés au sein même des métropoles colonisatrices, alors même que leur hégémonie s’étiole et qu’une nouvelle économie mondiale se met en place. Ils posent que le « droit du premier occupant » qualifie son titulaire d’une suprématie juridique et politique « inaliénable », pour user d’un terme à la charge à la fois juridique et symbolique. Apparenté à la proxémie, le droit au sol, dominance et gestion de l’espace caractéristique des espèces – émotionnel avant d’être rationnel – constitutif de l’habiter (ordinaire : cf. le japonais kore/sore/are, ou sacralisé : cf. le théologème : « L’Arabie saoudite est une mosquée » – voir par ailleurs sur ce site), est ce droit d’exception. La mise en cause, directe ou indirecte, du droit au sol provoque une réaction de défense dont les partis d’extrême-droite donnent une justification à la fois primaire et argumentée. La crise de la nation est manifeste quand ses assujettis, notamment ceux que l’on groupe dans la catégorie de « classe moyenne », adeptes désabusés de la religion du travail (quelque peu discréditée par la loi plus haut citée), vivent comme une spoliation l’émargement des « autres », juridiquement égaux et visiblement différents, à l’« État-providence ». Celui-ci ayant fait de « ceux qui travaillent », par défaut – les élites ayant la ressource, directement ou indirectement, de la mondialisation et des expédients de l’« optimisation fiscale », alors que la classe moyenne, assignée à résidence sous l’œil panoptique de l’administration, est assujettie dans ses frontières – les sujets privilégiés de l’imposition qui supporte l’« assistance » (cette « persécution fiscale » étant un leitmotiv de leurs doléances). Les politiques nationales, mises en œuvre par des dirigeants discrédités – la crise ayant déréalisé la rhétorique politique –, impuissantes à contrôler les effets de la mondialisation, font en effet de ceux qui croient aux « valeurs », si l’on en juge par les manifestations qui se réclament du « pays réel », le principal embarras intérieur.

Manifestation pour l’école libre, contre la loi Savary, en juin 1984 – Le Figaro titrant : « Le 24 juin 1984, le jour où la droite a pris la Bastille » ; manifestation contre le « mariage homosexuel » en janvier 2013 ; jacquerie des « gilets jaunes » contre les « élites », en novembre 2018. Aussi originale qu’imprévue, la révolte des « gilets jaunes » est l’irruption spectaculaire de citoyens qui ont « décroché » et qui se donnent, eux aussi, pour le pays réel. Coïncidant avec le mouvement en cause, le vote pour les européennes de 2019 a vu s’effondrer les trois principaux partis de gouvernement (PR : 8,5 %, PS : 6,2 %, PC : 2,5 %) pour laisser face à face (conformément à la polarisation de l’emploi et des statuts sociaux visée ci-dessus) ceux qui sont « en marche » et ceux qui sont « en marge », qui s’exposent et qui bravent et bloquent le « système » sur les giratoires. Au soir des élections, le porte parole du Rassemblement National déclarait sur France 2 : « C'est une victoire du Rassemblement national [23,3 % des voix]. C'est la victoire des français méprisés, matraqués, insultés par Emmanuel Macron ».

Une étude de l’INSEE de novembre 2017, intitulée « Des cols bleus aux cols blancs : trente ans de mutations de l’emploi » (1982-2014), met en évidence la relation entre la disparition des emplois industriels et l’inflation de l’emploi public. « Depuis 1982, titre le Figaro à la parution de cette étude, les ouvriers ont autant disparu que les fonctionnaires ont augmenté » (de fait, depuis 1968, deux fois moins d'ouvriers et trois fois plus de cadres…) La réponse des gouvernants à cette mutation économique sans retour est en effet l’aggravation de la dette nationale (donc de la pression fiscale) : emplois publics, emplois « aidés », doublons administratifs, fonctionnarisation des métiers de santé… En masquant l’impuissance à résoudre la crise, cette politique en redouble les effets en la faisant porter à « ceux qui travaillent ». A l’inverse, l’appartenance au « système » serait démontrée par la tolérance à toutes les formes d’hétérodoxie, organiquement ou idéologiquement engagées dans la production de la valeur d’échange. La perte de dominance clamée exprime en réalité une inégalité sociologique produite par le développement naturel de la société libérale. L’élite n’est pas affectée, à la différence des acteurs passifs concernés, par les déplacements de populations qu’elle engendre. C’est précisément par là que s’exprime sa dominance territoriale : capacité à déporter une main-d’œuvre et insensibilité aux conséquences. Le « néo-libéralisme » est ainsi le système qui permet aux multinationales, profitant de leur taille et de leur ubiquité, de peser sur les États-nations (optimisation fiscale, chantage à l’emploi…), laissant aux gouvernements en cause la ressource de répercuter cette charge sur ceux qui n’émargent pas à l’aristocratie de la « nouvelle société » – cette fois quasi planétaire – laissés pour compte ou soutiers de la nouvelle chaîne productive.

« Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (1789) :

« Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Bien que procédant de la même histoire et des mêmes valeurs fondatrices, ces fortunes contraires rappelent que l’inégalité est constituante des sociétés stratifiées. La célèbre phrase de la préface de la Critique de la raison dialectique (qui est aussi son épitaphe malheureuse) : le marxisme est l’« indépassable philosophie de notre temps » (Paris : Gallimard, 1960, p. 9), ou le jugement d’Emmanuel Lévinas (invité d’un journal télévisé d’Antenne 2) : « Le communisme, c’est la morale ajoutée à la politique », expriment l’impossible égalité des hommes dans une société de ce type. Ainsi donc, si la mondialisation est l’horizon, humain et professionnel, d’homo liberalis – quand il se révèle en mesure de s’approprier tout environnement : « nations », « ethnies », « cultures », variables d’ajustement, font partie de l’entropie du système – ce changement d’échelle, adaptatif et prospectif, condamne l’homme du commun confronté à la différence à ce réflexe de saisie de l’identité, essentiellement réactif et involutif. Ce qui intéresse ici, c’est, au-delà des surévaluations de l’« indigénisme » d’ici et d’ailleurs, avec son chauvinisme ou son intégrisme, ce qui se révèle, sous les formations et les codes de la modernité, d’une réalité primaire qui conditionne les possibilités du vivre ensemble. Cette extrémité – cet extrémisme des « petits blancs » de l’intérieur ou des prophètes d’une terre de promission – d’avoir à ester en civilisation ou en religion pour exister, met en vedette l’aventure de la modernité avec ses conséquences, collatérales mais nécessaires. Symptôme d’une crise de l’économie et de la modernité, sous-produit et choc en retour paradoxal de l’expansion européenne, cette territorialisation du droit, résurgence, inavouable ou dérisoire, mais soudain manifeste, d’une contrainte de l’espèce à laquelle le moderne entend faire exception, la revendication du droit au sol n’est pas insignifiante. Aller « Au Front » ou sonder la condition immigrée, c’est faire l’ethnographie d’un monde non officiel, réfréné ou souterrain, avec l’objet d’en qualifier les lignes de force et la cohérence critique – et de faire apparaître ainsi quelques contraintes et servitudes qui conditionnent le présent.

Exorde

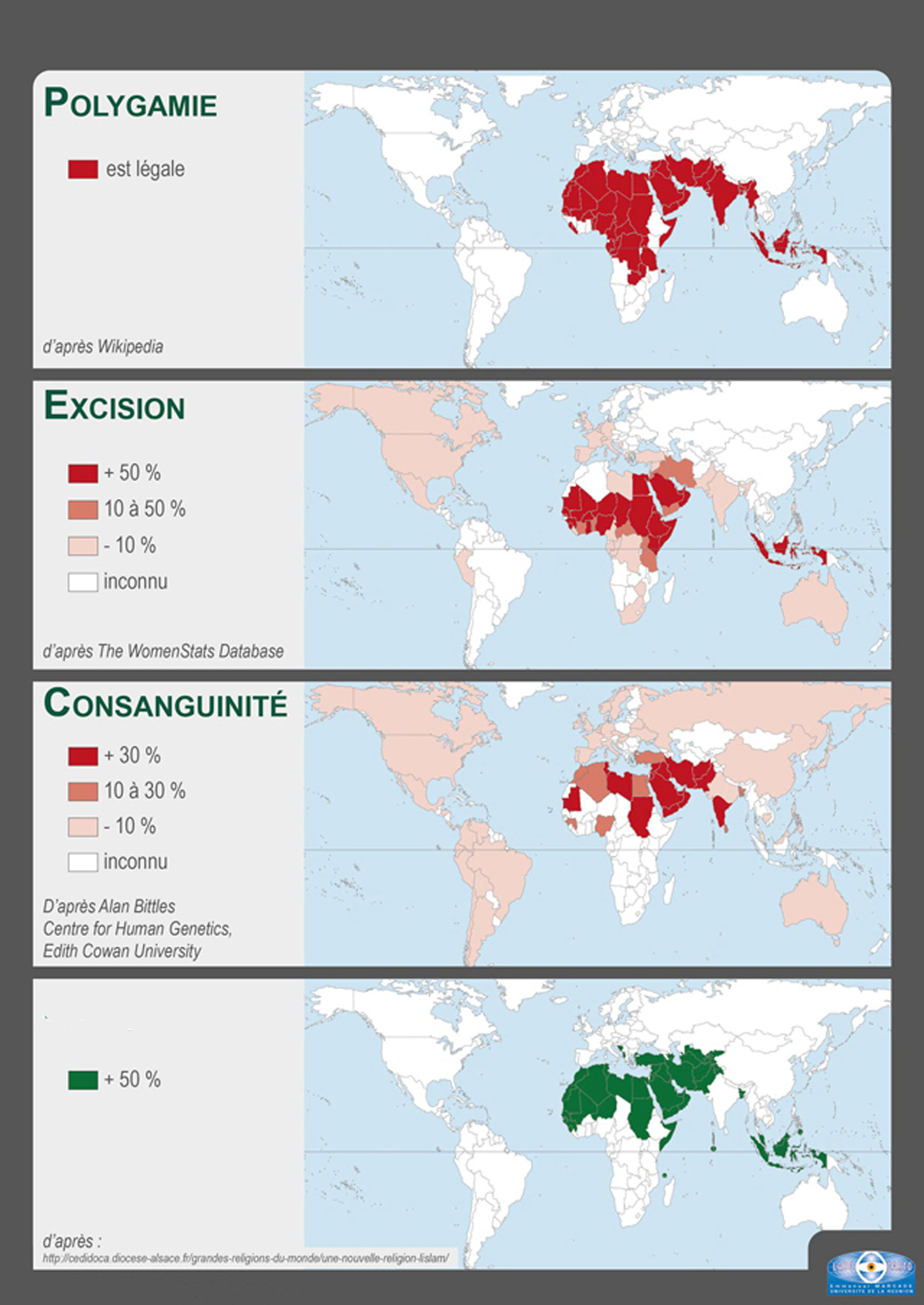

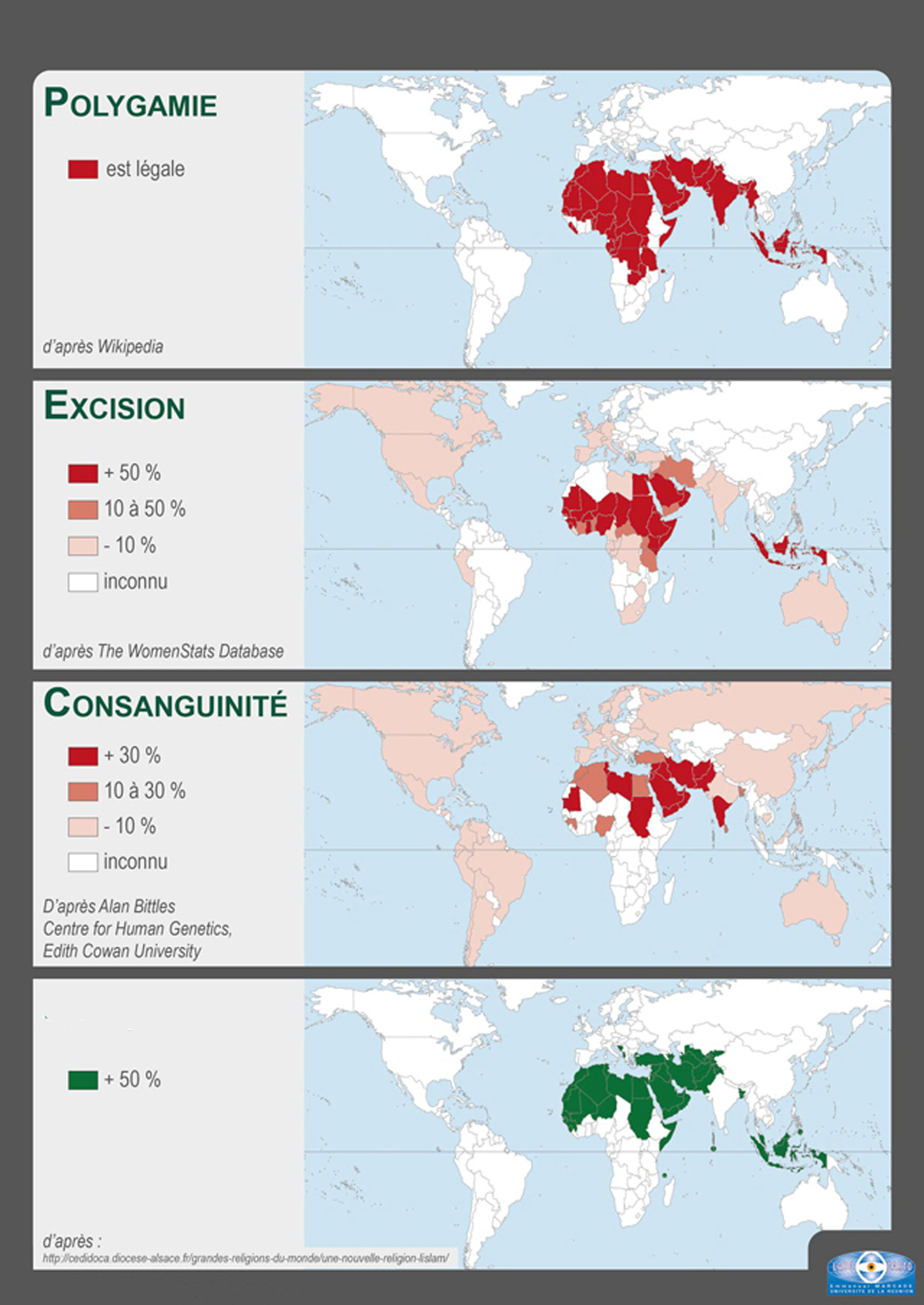

La consultation de la presse des années quatre-vingt qui constitue la source principale du dossier ici présenté (pages 19, 20 et 21) ne confirme pas seulement la mauvaise qualité du papier journal (à la lignine jaunie et oxydée par la lumière, à la texture fragilisée par l'acide de la colophane) : ces traces matérielles d'une actualité si proche et si lointaine permettent aussi de mettre en perspective les questions d'aujourd'hui touchant ce que l'on dénomme le "multiculturalisme". Un point de friction des cultures en contact – il paraît subsidiaire mais il est constitutif – concerne le statut juridique des sexes. Les questionnaires passés aux candidats à l'immigration, qui se résumaient dans les années soixante à un examen médical et anthropométrique, portent aujourd'hui sur des questions du type : Un mari a-t-il le droit de battre sa femme ? Que feriez-vous si votre fils était homosexuel ?... (circulaire du Bade-Wurtenberg, janvier 2006) et révèlent une limite du modèle occidental.

La création au Canada, en Ontario, en octobre 2003, d'un tribunal islamique d'arbitrage institutionnalise cette résistance à la parité en affichant la subordination du droit civil à la religion et cette opposition apparaît crûment quand les gynécologues des hopitaux publics sont récusés ou agressés par des musulmans : "Les gynécologues-obstétriciens hommes devront-ils désormais être protégés par la police pour exercer leur métier ?", demande un communiqué du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, en octobre 2006.

Ils traduisent la suspicion d'une norme désabusée quant à l'efficacité du prosélytisme silencieux de son envahissante réussite matérielle (suspicion d'ailleurs contraire à la liberté de pensée qui constitue le support juridique de sa capacité d'innovation ; vide supra : chapitre 8 : Sur l'innovation) et la découverte, sinon la prise de conscience, que la paix libérale, l'imposition de la paix blanche à la planète, est reçue comme une guerre par les autres civilisations. On fête le 11 septembre, ce towering day, jour monumental de l'Histoire, dans le Londonistan, le Molenbeekistan ou dans la banlieue d'Amsterdam. A priori armées pour recevoir, au prix d'une civilisation du droit et d'une neutralisation de la croyance, toutes les croyances, les sociétés libérales se posent aujourd'hui en inquisitrices des confessions et de l'intime conviction. Alors qu'à l'aube des "trente glorieuses" l'immigration répondait à un problème d'énergétique, on s'inquiète aujourd'hui de culture et de cette singulière permanence des identités, malgré la généralisation des échanges et les migrations des hommes. L'espérance wéberienne d'une modernité caractérisée par la sécularisation de la société et l'uniformisation des civilisations achoppe sur la résistance des cultures à l'assimilation. Un officiel turc a ainsi pu déclarer, à l'intention de la communauté turque installée en Allemagne, que "l'assimilation [était] un crime contre l'humanité".

Michel de L'Hospital,

La harangue faite par Monseigneur de Lospital en la presence du Roy, ledict seigneur tenant ses grans estatz en sa ville d'Orleans, au moys de janvier mil cinq cens soixante et ung

(Paris, 1562, p. 15-18)

Les sociétés dites « développées », fondées sur l’inégalité (le développement étant prosaïquement ce processus qui a pour objet la production de biens et de services et qui mobilise des agents d’exécution sans considération de leur origine et de leur culture, on l’a répété) professent que tous les hommes sont libres et égaux en droit. En réalité indifférentes aux autres, elles se représentent comme les mandataires de la coexistence de toutes les humanités, ses idéologues faisant un préalable de l’égalité de toutes les valeurs (videlicet : toutes les cultures se valent, à condition qu’elles renoncent à être ce qu’elles sont – sauf, circonstance improbable eu égard à l’élision des distances et à la multiplication des échanges, à végéter dans leur isolat). Les sociétés développées sont devenues, de fait, multiculturelles par l’immigration massive d’un prolétariat issu des anciennes colonies et par le développement du commerce et des services. Regroupés par origine ou par confession, les acteurs passifs du développement aspirent, naturellement, à reconstituer dans ce milieu étranger les conditions de leur maîtrise du monde, la religion étant le moyen plus expédient pour ce faire. Quand la religion est une religion familiale, de type culte aux ancêtres, elle relève de l’opposition privé/public, conformément au cadre juridique des sociétés libérales. Il en va autrement quand elle a pour visée de réglementer la vie familiale et civile jusque dans ses aspects publics. Et quand, sur fond d’histoire coloniale, ce « communautarisme » se développe comme une péripétie du « choc des civilisations » qui a marqué, au fil des siècles, l’histoire de l’Europe et du Proche-Orient et que ses zélateurs, mettant en avant des valeurs religieuses et identitaires se prévalent du droit des sociétés d’accueil, les limites philosophiques d’un système convaincu que toutes les croyances se valent et qu’elles peuvent coexister apparaissent crûment. Toutes les cultures se valent, sauf celle qui est en mesure de le dire en désacralisant le rapport de l’homme au monde. Toutes les cultures se valent dans l’œil du cyclone marchand…

La question générique est celle de la capacité d’accueil et de la capacité d’adaptation des partenaires concernés. Si l’on rapproche l’espérance de la période « SOS-Racisme » (rapportée plus haut) et sa désillusion d’aujourd’hui, la chronologie de l’« intégration » fait apparaître un temps de latence auquel les attentats du G.I.A. des années quatre-vingt-dix mettront fin. En effet, et par exemple, malgré l’« épreuve » qu’a été la première guerre du Golfe pour les musulmans français, il n’y a eu aucune mobilisation publique « pro-arabe » (voir : « La citoyenneté à l'épreuve : les musulmans pendant la guerre du Golfe », Dominique Schnapper, Revue française de science politique, 1993, 43-2, pp. 187-208). Fondée sur des sondages, cette étude concernait en réalité des musulmans intégrés à la société française et dont la ligne de conduite était plutôt de ne pas se faire remarquer pendant la durée d’un conflit pouvant mettre en question leur appartenance (et leurs moyens de vie). Malgré la solidarité « arabe » révélée par le conflit (Salem Kacet, Le Nouvel Observateur du 29 janvier 1991), « il n’y eut, au cours de la période, aucune manifestation pour soutenir l’action du gouvernement ou pour s’opposer à elle, ni aucun incident entre populations ou avec les forces de police » (Schnapper, p. 190). Cet optimisme sociologique (c’est cet état des lieux qui justifiera aussi, aux yeux des politiques, le constat de l’inutilité et la décision de suppression du service national, le 1er janvier 1997), était en réalité aveugle au contingent de la population immigrée marginalisée par la société d’accueil. Rétrospectivement, c’est dans les squats des halls d’immeubles et dans les prisons qu’il aurait fallu aussi sonder la « citoyenneté ». La délinquance se révèlera être l’introduction la plus commune au terrorisme. La culture musicale des banlieues en était une première expression avant que l’islamisme en justifie la radicalisation.

« Lutte des classes » et « guerres de religion »

Du milieu du dix-neuvième siècle à la fin du vingtième, la contradiction principale des sociétés développées est l’opposition capital/travail. Elle en résume le mode de production et l’histoire politique, magnifiant la liberté et déclassant le travail servile (comme l’a montré « expérimentalement » – voir supra – la faillite économique du leader sudiste, John C. Calhoun, vice-président des Etats-Unis de 1824 à 1832, maître d’esclaves pour qui le propriétaire de l'usine devait aussi être le propriétaire de sa main-d'œuvre, seul moyen de remédier, selon lui, à la contradiction capital/travail). En cette fin de vingtième siècle, pas un espace qui n’ait été touché par la raison matérielle et qui n’ait été « mondialisé ». Des penseurs proclament alors ingénument la « fin de l’Histoire » de cette humanité convertie à la marchandisation et promise à la démocratie. Mais la structure inégalitaire des sociétés stratifiées relance l’Histoire qui renchérit, en effet, en superposant à l’opposition capital/travail l’opposition Nord/Sud (les actionnaires-citoyens des pays du Nord exploitant et déportant la force de travail et les ressources des pays du Sud). Dans les sociétés d’immigration, la revendication des exploités va (aussi) s’exprimer sous forme d’une résistance qui emprunte ses armes à la religion. Alors que, dans la société mono-culturelle et dans une perspective matérialiste, la religion était interprétée comme un moyen de domination au service des puissants (« l’opium du peuple »), en société multiculturelle, elle revêt une fonction différentialiste et peut devenir, en raison de l’histoire et des conditions sociales, une théologie de la libération.

Des années 1960 aux années 2010, la mondialisation des économies a internationalisé la « lutte des classes » et parachevé la mise en interdépendance des hommes :

- les « capitalistes » sont des sociétés anonymes dont les principaux actionnaires sont des fonds d’investissement à la recherche du meilleur dividende dans l’ensemble des bourses mondiales ;

- le travail d’exécution, dans cette « usine » exponentielle qu’est la planète, est accompli selon un système d’attribution au moins disant qui met la main-d’œuvre planétaire en concurrence ; ce système est idéalement représenté par le « Turc mécanique » de la société américaine Amazon (Amazon Mechanical Turk - MTurk), où les turkers (« travailleurs du clic » – ou « têtes de Turc ») sont mis en compétition selon un protocole de sous-enchère internationale : à qui acceptera l’exécution au moindre prix de la tâche mise à l’encan ;

- le « premier choc pétrolier », en 1973, a mis en évidence le rôle stratégique de l’énergie primaire, dont la transformation et la consommation alimentent l’économie des pays développés ; le contrôle de cette énergie, qui a principalement pour origine le golfe Persique (qui concentre les deux tiers des réserves mondiales de pétrole brut), a motivé les deux guerres, dites du Golfe, et fait du Moyen-Orient l’épicentre de la violence mondiale ;

- le XXIe siècle ouvre sur le constat que si nous n’avons qu’une terre, nous n’avons aussi qu’une seule histoire.

Radicalisme…

Un trait commun de la radicalisation des luttes sociales, c’est sa puissance de séduction sur des jeunes en rupture (on l’a rappelé plus avant). Aux différentes variantes du « matérialisme dialectique » et de la « cause du peuple » (i. e. de la classe ouvrière) des années 70-90 (pour reprendre l’intitulé d’un de ces groupes révolutionnaires) paraissent répondre les différentes expressions du fondamentalisme islamique, embrassées par des jeunes « des banlieues » pour leur ferment rédempteur ou subversif. Quelque trente années après ses propres crimes, un membre d’Action directe se dit admiratif (Le Parisien du 7 mars 2016) devant le « courage » des islamistes qui ont mitraillé des foules paisibles. L’assassinat de Georges Besse en 1986, PDG de la Régie Renault, motivé, selon les termes de la revendication d’Action Directe, par les « dégâts sociaux provoqués par les décisions de licenciements massifs » visait un symbole du capitalisme industriel quand la personne physique du « patron » résumait l’exploitation ouvrière. (Quand les lettres de l’oppression patronale : « BERLIET » [Paul] écrivent le mot « LIBERTÉ » - voir ci-dessus.) Mais la lutte des classes que les « brigades révolutionnaires » entendaient servir s’est mondialisée et la guerre pour le contrôle des ressources énergétiques s’exprime aujourd’hui dans l’opposition Islam/Occident. Dans les banlieues des villes industrielles, des enfants non désirés de l’immigration des « Trente glorieuses », ré-islamisés, font leur le programme « tuer pour être tué ». Rapporté à celui des activistes d’extrême-gauche, le caractère le plus spectaculaire de ce terrorisme, c’est son inspiration religieuse et (si l’on peut dire) sa régression rationnelle : du fanatisme marxiste au fanatisme islamiste. On croyait que la raison matérialiste avait fait le tour de la planète et c’est la superstition qui triomphe… Les pétro-monarchies subventionnent le salafisme qui a converti ces prosélytes et l’État islamique (lorsqu’il avait la main sur les ressources pétrolières d’Irak et de Syrie) les lance contre les mécréants. Avec cette terreur qui se réclame de l’islam, ce n’est pas sa position sociale qui détermine le choix de la cible, mais l’appartenance religieuse – qui recoupe l’opposition géopolitique en cause.

Ce choc des civilisations en société d’immigration est représenté dramatiquement en l'espèce, après la sidération du 11 septembre 2001, par l'assassinat du réalisateur néerlandais Théo van Gogh, en novembre 2004, auteur d'un film inachevé sur l'islam, Submission, qui stigmatise l'oppression des femmes par la religion de Mahomet. Le meurtrier, Mohammed Bouyeri, 26 ans, membre d'une organisation islamiste composée principalement de jeunes néerlandais d'origine maghrébine, déclare avoir agi « au nom de sa religion », enchérissant qu'il referait la même chose s'il venait à être libéré : « J'assume pleinement mes responsabilités. J'ai agi purement au nom de ma religion » ; « Je peux vous assurer que si je venais un jour à être libéré, je referais exactement la même chose, exactement la même chose » (Le Monde du 7/12/2005)… La scène de cet assassinat est d'une particulière boucherie. Bouyeri tire à huit reprises sur van Gogh qui circule à vélo. Alors que van Gogh gît à terre et implore pitié, Bouyeri lui tire plusieurs balles dans la tête et l'égorge comme un mouton, le laissant quasi décapité. Il lui plante ensuite dans la poitrine un couteau dont la lame transperce une liste nominative des cibles de l'organisation, où le nom d'Ayaan Hirsi, députée néerlandaise d'origine somalienne, co-auteur des textes et du scénario de Submission, figure en tête. La publication des « caricatures de Mahomet » dans le quotidien danois Jyllands-Posten le 30/09/2005, en réaction à l'auto-censure provoquée par l'assassinat de Théo van Gogh, déclenche, dans les pays musulmans, protestations diplomatiques, manifestations populaires et appels au boycott, soit l'apologétique qui arme les fanatiques.

La « paix blanche »

L’activisme en cause s’affirme en réaction à l’expansion occidentale. Étendard religieux d'une résistance sociale, politique ou identitaire, il se légitime comme un islam de (re)conquête qui trouve ses armes dans les textes sacrés et dans l'histoire. Il proclame indirectement le reflux du modèle libéral. Pour le dire d’un exemple prosaïque : pour qui a appartenu à la « génération de 1968 », il était possible et banal d’aller en 2 CV de Paris à Katmandou ou de Paris à Tombouctou, destinations autrefois mythiques de l’imaginaire européen. Les pays traversés s’avéraient pacifiques et paraissaient jouer sans problème le jeu du touriste. C’était l’époque où le fils d’ouvrier découvrant la ville africaine était agréablement surpris de s’entendre héler par les petits marchands, à la sortie des supermarchés où s’approvisionnent les expatriés et les fonctionnaires, d’un : « Hé ! patron ! » (exprimant la dépendance historique et « naturelle » des « couleurs »)… En réalité, la « paix blanche » serait une guerre qui ne dit pas son nom. C’est le mot de Sartre à propos de la perception de la Chine par l’Occident : le voyageur est un militaire refroidi.

"A l’origine du pittoresque il y a la guerre et le refus de comprendre l’ennemi : de fait, nos lumières sur l’Asie nous sont venues d’abord de missionnaires irrités et de soldats. Plus tard sont arrivés les voyageurs – commerçants et touristes – qui sont des militaires refroidis : le pillage se nomme « shopping » et les viols se pratiquent onéreusement dans les boutiques spécialisées. Mais l’attitude de principe n’a pas changé : on tue moins souvent les indigènes mais on les méprise en bloc, ce qui est la forme civilisée du massacre ; on goûte l’aristocratique plaisir de compter les séparations. « Je me coupe les cheveux, il natte les siens ; je me sers d’une fourchette, il use de bâtonnets […]" (Préface à D’une Chine à l’autre, par Henri Cartier Bresson et Jean-Paul Sartre, Paris, Ed. Robert Delpire, 1954 ; reproduit dans Situations V, 1964, Paris : Gallimard, p. 7.)

Chez les « infidèles », ces terroristes sont les petits-enfants désœuvrés des soutiers des « Trente glorieuses ». Et il est clair, le court terme étant le principal horizon du capital, que les lendemains n’étaient pas son souci. Le développement des pays occidentaux a ainsi produit une inextricable promiscuité de dominants et de dominés qui échappe au schéma classique de l’exploitation du travail, prenant à défaut la maxime qui voudrait que tous les hommes trouvent naturellement et pacifiquement leur place dans le procès de production. Dans un tout autre registre, en effet, la religion est pour ces enfants surrérogatoires ce que le marxisme était pour les activistes des Brigades Rouges et d'Action Directe, une revanche politique et un moyen d'exister. Avec une supériorité évidente sur les religions agnostiques : celle-ci assure une place au Paradis. Le prêche de prophètes révélés par les conflits du Moyen-Orient a ouvert une terre de promission aux exclus et aux délinquants des banlieues (les prisons étant réputées être une école de radicalisation – alors qu’elles « devraient être » des centre de formation pour pallier, après-coup, à la « totale imprévoyance », selon la formule d’un ministre du Travail en 1982, citée plus haut, de l’immigration des « Trentes glorieuses »). La valeur de mobilisation de l'islam, enrégimentant aujourd'hui le ressentiment que les pays dits du Sud peuvent nourrir envers ceux du Nord, tient à sa puissance de cohésion et au fait que cette religion a historiquement incarné une domination politique et territoriale dont la nostalgie anime ceux qui veulent convertir la planète au Coran. Ce miroir identitaire, aussi anachronique soit-il, arrache les exclus et les dominés à leur condition.

Un « monde fini »

La crise des sociétés multiculturelles se comprend dans l’histoire longue des relations entre l’Occident et le reste du monde, quand le « monde fini » de Valéry (op. cit., 1931) est devenu un monde d’interdépendance (et non plus un monde unilatéral). Le « premier choc pétrolier » (1973) a montré que le « tout pétrole » des économies des pays développés engendrait une dépendance critique envers les pays producteurs, globalement identifiés comme « arabes » (voir supra). Ceux-ci étant eux-mêmes dépendants des économies en cause, où est la contradiction ? Aux yeux de l’opinion, dans l’évidente rupture d’inégalité que constitue cette dépendance. Si l’on en croit la légende d’un dessin de Jacques Faizant paru dans Le Figaro du 4 octobre 1974 (reproduit plus haut), les pays industriels seraient devenus les « colonies » des « Arabes ». Cette dépendance a aussi valeur symbolique dans l’opinion de la communauté immigrée, bien que l’équation sentimentale « pétrole = islam = richesse », si elle manifeste, si l’on peut dire, que l’âge d’or et la domination de l’islam sont toujours d’actualité, soit sans effet sur la condition des soutiers des pays développés. La manne du pétrole enrichit les pays producteurs, conditionne la prospérité des pays industriels, donne du travail à « Billancourt », enfante les bidonvilles, puis les « cités »… Les pays qui vivent de la rente du pétrole rachètent leur luxure en construisant des mosquées. En effet, en auraient-ils l’intention, avec leur « système tribal et arriéré » (selon les termes de l’ayatollah Khamenei, visant l’Arabie Saoudite, en juin 2017), ils ne seraient guère en capacité d’assurer le développement économique et de ravaler la condition des musulmans dépourvus. L’enrichissement en question est une conséquence, fortuite et providentielle, du développement des sociétés industrielles. Il est plus expédient d’entretenir la croyance que de transformer le réel. Pour le sujet qui nous intéresse, une conséquence de cette dépendance qui ravale la superbe des « croisés » est de conforter la croyance et ses expressions.

La Terre de promission des exclus

Quoi qu’il en soit des causes profondes, une cumulation de causes manifestes est invoquée pour expliquer le déchaînement de cette violence : la disqualification sociale, l’appartenance religieuse – celle-ci étant supposée aggraver celle-là –, le nihilisme adolescent (sur le mode des mouvements terroristes années 80 type Bande à Baader ou Action Directe…). La séduction du radicalisme musulman sur des jeunes désœuvrés et sans avenir est évidente. Sur la disqualification sociale, rien, en effet, n’ayant été prévu pour les enfants des immigrés (le cahier des charges des Trente glorieuses se résumait, on l’a rappelé dans de précédents chapitres, au présent immédiat) la marginalité et la délinquance paraissent résumer leur condition. (Depuis 2013, Eurostat demande aux pays européens d'intégrer le trafic de drogue et la prostitution dans leurs comptes publics, ce qui revient aussi, en quelque sorte, à avaliser administrativement le partage social de la délinquance. Une statistique de l’INSEE de 2018 évalue ainsi à 3,1 milliard d'euros par an, avec « un risque de sous-estimation », la marché de la drogue en France. Le « cannabis » serait ainsi, après l’Éducation nationale et la SNCF, le troisième employeur français…) Mais ce qui distingue la délinquance des « cités » de la délinquance ordinaire, c’est évidemment la transcendance (si l’on peut dire) que peut lui conférer la religion, quand le crime contre la société consacre des « martyrs ». La question posée est donc celle de la continuité de la marginalité sociale au « futur radieux » de la croyance religieuse, ou : comment l’exclusion peut trouver remède dans une théocratie. C’était la réclame de l’État islamique aux transfuges ou convertis européens quand il les incitait à le rejoindre (et c’est bien ce qui différencie ce mouvement des autres formes de radicalité, type Al-Qaida, et qui explique sa séduction sociale : la moitié des français ayant rejoint l’État islamique sont des femmes) : il fait briller une Terre promise aux déracinés, inutiles dans les pays d’immigration et rejetés quand ils retournent au pays de leurs pères, un État qui réalise la prophétie, qui donne une place dans la société, un sens à la vie sous la charia, une épouse et le Paradis.

Comment, alors que la validité de la compréhension scientifique du réel est, chaque jour, démontrée par la maîtrise technique de la matière et du vivant, accorder crédit aux explications religieuses du monde ? C’est que la religion répond à des besoins qui sont rien moins que rationnels : grégaires, mystiques, sécuritaires, identitaires…, constituants de la créature émotionnelle qu’est l’homme et qu’elle marque du sceau du transcendant. Les religions n’ont pas la même histoire ni la même fonction. Une même religion peut inspirer des sentiments mystiques à ses fidèles et des ardeurs guerrières à d’autres. Au sein des sociétés libérales, leur prétention universelle et totalisante, partagée par toutes, ne pose pas question. Privée, plurielle, neutralisée par une certitude égale et contraire des autres religions, cette prétention est, comme telle, anecdotique. Ainsi, les croyances « exotiques » des immigrés n’affectent pas la force de travail pour l’exploitation de laquelle ils ont été déplacés. Il s’en faut : l’exercice de sa religion, tapis volant qui permet au fidèle, à l’heure de la prière, de réintégrer sa matrice identitaire est un moyen d’adaptation. L’islam de mémoire des immigrés de première génération, l’islam de résistance des traditionnalistes ou l’islam de subversion des djihadistes ne répondent évidemment pas aux mêmes configurations sociales.

Quand l’allégeance permet de passer du statut de dominé à celui de dominant

En dernier ressort, ce sont bien les engagements et les actes que la croyance religieuse est en mesure de justifier qui interrogent dans cette forme inédite de « lutte des classes » produite par les Trente glorieuses, quand les enfants des immigrés gagnent leur paradis en se vengeant de leur humiliation sociale. Quand on parcourt, par exemple, le check up que Mohamed Atta, l’un des terroristes du 11 septembre 2001, a dressé avant de perpétrer le crime de masse qu’il a programmé, ou son testament de (The Guardian du 30 septembre 2001 ; Le Point du 19 janvier 2007), on ne peut qu’être stupéfait par le mélange de méticulosité pragmatique et de délire qu’ils manifestent : marche à suivre pour la réussite de l’attentat préparé de longue date et rétribution divine dont Atta s’assure en s’enveloppant les organes génitaux pour être en capacité de jouir des vierges qui l’attendent au paradis… On dira que toutes les religions sont ainsi faites de routines pratiques et d’espérances métaphysiques et que leur empire est quasi universel. C’est le lieu de rappeler cette remarque de Julien Benda que nous avons citée à plusieurs reprises : « C’est la rançon d’une éducation rationaliste de nous rendre étrangère à peu près toute l’espèce humaine » (La jeunesse d'un clerc, Paris : Gallimard, [1937] 1968, p. 31). Soit, mais dans le monde fini d’aujourd’hui, aux hommes et aux cultures inexorablement imbriqués, s’il est une fonction de la religion qui doit être neutralisée, c’est bien sa fonction territoriale et son exclusivisme où puisent les intégrismes. Cette guerre surgit de la cohabitation, dans les sociétés industrielles, de deux mondes qui, juridiquement, ne font qu’un, mais qui vivent sous un apartheid de fait. Un reportage d’un quotidien américain de 2008 (Washington Post du 29 avril 2008), réalisé à la maison d’arrêt de Sequedin, estimait que « 60 % à 70 %» des détenus de cette prison étaient musulmans (alors qu’ils représentent « à peine 12 % de la population totale du pays »). L’un des terroristes se réclamant de l’État islamique, âgé de quarante ans, aura ainsi passé quatorze ans de sa vie en prison. Les activistes en question sont vraisemblablement la partie visible d’un fanatisme convaincu mais silencieux. Comment les sociétés visées pourraient-elles donner une dignité à ceux-là qui n’ont qu’une place marginale dans le corps social et qui trouvent dans la contre-société rêvée que leur offre la religion un sens à leur existence ? Les consommateurs aux terrasses de café, les spectateurs d’un concert, la rédaction d’un journal satirique font sans doute une cible facile, mais sont aussi symboliques du mode de vie que les intégristes et les exclus envient et exècrent : festif, païen, individualiste, insouciant, créatif… Un policier qui patrouille dans les cités déclare : « Ces jeunes détestent la société, vomissent leur amertume. Ils ne s’aventurent pas sur le terrain du terrorisme, mais ils cultivent une haine liée à la religion. Quand on patrouille, on entend?: “Y a les porcs?! Y a les porcs?!” ». La relation de conséquence et la gradation entre cette revendication identitaire, la délinquance, puis l’engagement politico-religieux sont résumés dans cette statistique d’Europol : sur 816 combattants étrangers de l’État islamique identifiés durant les six premiers mois de 2016, 67 % avaient eu auparavant des activités criminelles (trafics de drogue, d’armes à feu, d’êtres humains). Les prisons, où cohabitent les détenus de droit commun et les terroristes, sont les lieux naturels d’incubation de la radicalisation. La religion enrôle et donne un sens rétrospectif à la « galère ». La minute de silence du 16 novembre observée à la prison de Fresnes, en hommage aux 129 victimes des attentats du 13 novembre 2015, a été huée et ponctuée de : « Allah Akbar ! ». Dans son édition du 16 novembre, La Voix du Nord fait état de « cris de joie et d’applaudissements » dans les maisons d’arrêt de Vendin-le-Vieil et de Sequedin au moment où les attentats ont été portés à la connaissance du public. Un surveillant explique : « On croyait que la France avait marqué un but contre l’Allemagne, mais non, c’était des réactions à l’annonce des attentats de Paris »... Ce qui s’exprime dans ces ovations pour les assassins, au-delà de l’évidente volonté de provocation d’hommes privés de liberté, c’est une lutte sociale qui emprunte ses arguments à la religion. C’est ce que confirme le hashtag qui a prospéré sur internet : #jenesuispascharlie après l’attaque terroriste contre le journal satirique Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Le ministère de l'Intérieur révélait, le 9 janvier, que « 3 721 messages faisant l'apologie des attentats avaient été recensés sur les réseaux sociaux depuis l'attaque »…

Les revenants. Ils étaient partis pour faire le jihad, ils sont de retour en France,

David Thomson, Paris : Seuil - Les Jours, 20016

La lecture des entretiens que David Thomson a réalisés auprès de djihadistes permet de préciser sur le vif la représentation que l’on peut se faire de ces adeptes de l’islam radical engendrés par les banlieues industrielles. Deux mots reviennent dans leur bouche : « fierté » et « humiliation ». « J’ai toujours eu l’impression d’être inférieure du fait que j’étais musulmane » (p. 189) déclare une « revenante » qui déclare par ailleurs : « l’attentat de Charlie Hebdo, ah c’était un des plus beaux jours de ma vie » (p. 175). Un autre se souvient des réactions à cet attentat alors qu’il est incarcéré : une « euphorie générale » : « Ils ont crié, ils ont fait des takbir, on entendait des “Allahou Akbar” partout. Y a un bâtiment complet, on entendait que ça. C’était incroyable. C’est pour ça que je pense qu’ils sont vraiment nombreux. J’avais l’impression qu’ils étaient partout » (p. 130). « La proclamation du califat, développe David Thomson, est apparue [à ces recrues] comme un rêve à portée de main. Enfin un État où les humiliés de l’“islam authentique” passeraient du statut de dominés à celui de dominants » (p. 190). De fait, depuis 2012, environ 1100 français sont partis en Syrie, souvent en famille. Un djihadiste français en fonction à la frontière turque pour l’État islamique raconte l’afflux : « Au début, des centaines et des centaines par jour. Juste après l’annonce du califat, c’étaient des centaines. Après, par jour, c’étaient aux alentours de quatre-vingts, cent personnes, un truc comme ça pendant des mois. Mais une fois qu’il y a eu cette coalition, ça a fondu petit à petit » (p. 38). Les raisons sociologiques de cet « exode » (hijra) paraissent évidentes. A ceux qui vivent l’« humiliation » et l’absence de toute perspective de changement, l’État islamique offre une promesse de régénération sous la charia et une revanche théâtralisée dans la violence des vidéos de décapitation diffusées sur internet. Important leur culture de banlieue dans un cadre formellement religieux qui « ne propose pas tant [« à la population délinquante ou carcérale »] de changer de vie que de rester [la] même, tout en étant religieusement légitimé[e] » (p. 280-281), la vengeance de ces humiliés est une action de justice et leur barbarie une violence d’État.