|

Madagascar-Réunion :

Éléments de comparaison sur la représentation de l'ancestralité

Communication au colloque "Regards sur l'Afrique et l'Océan Indien ", 26-28 mai 2003, Saint-Denis de la Réunion.

Je voudrais proposer quelques éléments de comparaison sur la conception de l'ancestralité à Madagascar et à la Réunion.

Ceci, à l'aide d'un film tourné sur la côte Est de Madagascar dans un village où je séjourne deux fois par an depuis 1998.

J'aimerais rappeler au préalable quelques contraintes qu'il faut garder à l'esprit quand on aborde la question des influences malgaches à la Réunion.

Les premiers Réunionnais étaient des Malgaches. Et Madagascar constitue une des sources les plus importantes de la population réunionnaise.

On pourrait s'attendre, en conséquence, à retrouver à la Réunion les croyances et les valeurs de la Grande Ile. Mais la culture n'est inscrite ni dans le génotype ni dans le phénotype. L'origine géographique et le poids démographique n'expliquent pas tout.

Un de mes étonnements, depuis que je fais de l’ethnographie sur la côte orientale de Madagascar, précisément, c’est que je ne reconnais à peu près rien de ce qu'on peut observer à la Réunion.

En réalité, les rites et les croyances malgaches à la Réunion, tels que Françoise Dumas-Champion a pu en faire une description particulièrement précise, recomposent et créolisent des apports malgaches de diverses provenances. L'idée d'un "atavisme" malgache imprégnant, dès l'origine, la culture réunionnaise me paraît d'autant plus discutable que ces apports résultent essentiellement de migrations et d'échanges récents. Il s'agit des apports des derniers engagés malgaches, venus de Fort-Dauphin dans les années vingt. (Ces apports étant aujourd'hui revivifiés par des voyages que les descendants de ces engagés peuvent faire à Madagascar – qui, même s'ils ne retrouvent pas là-bas leur généalogie, reviennent de ce pèlerinage avec des éléments cultuels qui authentifient, en quelque sorte, et leurs pratiques religieuses et leur "malgachité" réunionnaise.)

Les emprunts "copier-coller", comme on dit en informatique, de la culture réunionnaise à Madagascar sont lexicaux. Et cela vient du fait que les Malgaches venus à la Réunion avec les premiers Européens possédaient déjà des noms pour désigner la flore et la faune quand les Européens, eux, découvraient largement des formes pour lesquelles ils n’avaient pas de nom. Moufia, affouche, papangue, farfar, soubique, salaze, etc. (une centaine de mots) tout cela, c’est évidemment malgache.

Fara-fara malgache,

étagère au-dessus du foyer ;

le mot a pour origine un étymon malayo-polynésien désignant un assemblage par brêlage.

Aurore sur les Salazes, vue de la Rivière des Pluies

(Salazana : "gril" ; dictionnaire de Flacourt, 1658)

Les "salazes" proprement dites, sont trois pics rocheux du Piton des Neiges visibles de Cilaos.

"Le mot Salaze est malgache. Il exprime des broches de bois qu'on fixe en terre devant le feu après y avoir enfilé de la chair qu'on veut faire rôtir." - Bory de Saint-Vincent, Voyage à l'Ile de La Réunion, 1801)

Pourquoi des mots et non les rites et la religion élaborée que l'on peut observer à Madagascar ?

- Une première donnée à prendre en compte pour répondre à cette question est la pression – le mot est faible – de la société de plantation. Pression qui s’exerçait dans pratiquement tous les aspects de la vie quotidienne des esclaves.

- Une seconde donnée (elle est souvent ignorée) : c’est l’âge des Malgaches qui ont été déportés à la Réunion.

Voici les instructions que Law, le fameux banquier dont le nom est associé au papier-monnaie et qui a fondé la Compagnie Française des Indes (en 1719 : fruit de la fusion de la Compagnie d'Occident qu'il avait précédemment créée et de l'ancienne Compagnie des Indes Orientales, née en 1664) donnait au capitaine commandant le “Courrier de Bourbon” au début du XVIIIe siècle :

“[Le capitaine] prendra des Noirs et des Négresses [sur la côte orientale de Madagascar], en observant qu’aucun n’ait atteint 20 ans, préférant ceux de 12 à 18 ans à tous autres.”

(“Instructions et Ordres pour le Sieur Dufour capitaine commandant le Courrier de Bourbon”, in : Recueil trimestriel de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire des Mascareignes françaises, 1932-1933-1934, Saint-Denis, p. 384-385).

Une lettre de la Compagnie de 1737 précise par ailleurs ceci :

“M. de la Bourdonnais nous marque qu’il a pris le parti de recommander aux Capitaines qui vont en traite de s’attacher particulièrement à avoir de la jeunesse et nous pensons que c’est le plus sûr moyen pour obvier au marronnage pour lequel ils ont une invincible inclination lorsqu’ils ont atteint un certain âge.”

Un “Etat nominatif des Noirs engagés de l’Atelier colonial” à Bourbon (in : Delabarre de Nanteuil, Législation de l’Île Bourbon, répertoire raisonné, Paris, 1844, pp. 72 à 82, article “atelier colonial”) comportant 518 noms avec relevé de l’âge, de la “caste” (“cafre”, “malgache”, “yambane”, “macoua”) et de la “provenance” (il s’agit en réalité d’esclaves saisis sur des navires de traite nommément mentionnés avec la date de la saisie) confirme globalement cette réalité.

Le village dont vous verrez les images tout à l’heure est une société à classes d’âges. 12 à 18 ans, ce sont précisément les limites d’une de ces classes d’âge... Ces jeunes font partie des "corvéables" et sont dépourvus de toute qualification sociale, rituelle ou religieuse.

Quand on entend, dans les kabary, les plus vieux commencer leur discours en disant : “Je ne suis qu’un enfant et je ne mérite pas de prendre la parole...”, on voit bien, sans autre forme de procès, qu’un jeune de 12 à 18 ans ne peut être le dépositaire ni du savoir, ni du culte et que, ce que ce jeune, par hypothèse, a pu transmettre à la Réunion, dans les conditions que je viens de dire, est nécessairement limité – relevant davantage de ce que Roger Bastide a proposé d'appeler la "mémoire du corps" et de l'imprégnation culturelle que de la transmission rituelle et conceptuelle.

Ces données sommaires rappelées – la réalité est plus nuancée – voici les différences qui me paraissent les plus saillantes dans la représentation de l'ancestralité à Madagascar et à la Réunion.

1°) L'orientation dans l'espace :

Une valeur fondamentale de la culture malgache, c’est l’orientation dans l’espace. Quand on survole Madagascar en avion, on constate que toutes les habitations sont orientées dans la même direction.

Toutes les maisons sont orientées selon l’axe Nord-Sud, l’opposition essentielle étant l’opposition Est-Ouest.

La maison malgache est un temple.

La porte d’entrée est située sur le flanc Ouest. Une ouverture symétrique, à l’Est, considérée comme la voie de communication avec les ancêtres, n’est jamais franchie. Tout cela se réfère évidemment à la course du soleil. Le côté du soleil levant étant auspicieux, sacré, masculin. Les sacrifices et les rites de propitiation sont effectués avant que le soleil atteigne le zénith. Le couchant à l’inverse est inauspicieux, profane, féminin. Les rites funéraires se déroulent toujours l’après-midi.

Ceci excède largement le domaine de la simple croyance, puisque cela détermine la place de chacun dans l’occupation de la maison. Ainsi, les femmes et les enfants occupent-ils la partie ouest de la maison et les hommes la partie Est, les plus vieux se trouvant au plus proche de la porte aux ancêtres. La carrière de l’homme n’est rien d’autre, au fond – ce qui exprime le sens de la vie – qu’un passage de l’Ouest à l’Est qui fait de lui un ancêtre, statut qui définit pour les Malgaches, non seulement l’achèvement, mais aussi la consécration de la destinée humaine...

Mais que peut-il en être à la Réunion ? Les paillotes ou les calbanons que les propriétaires destinaient à leurs esclaves ignoraient évidemment cette valeur accordée aux points cardinaux.

Un collègue malgache venu à la Réunion pour la première fois me fit remarquer un jour : “Tu as vu, le bureau du Doyen de la Faculté [des Lettres] est situé au Nord”. Et il était prêt à en tirer les conclusions cosmologiques qui s’imposent sur la symbolique de l’autorité à la Réunion. Je l’ai arrêté tout de suite…

C’est la spéculation immobilière, la fantaisie de l’architecte (ou des considérations climatiques) qui déterminent l’occupation de l’espace à la Réunion.

L’espace créole – quand bien même le culte malgache à la Réunion privilégie parfois l’Est et le Nord-Est – est un espace profane et non pas un espace religieux…

2°) A la Réunion il n’y a pas d'ancêtres primordiaux.

Le voyage fut pour les Malgaches un voyage sans retour. À Madagascar, la possession du sol (l’identité de l'homme et du sol) est médiatisée par les “ancêtres primordiaux” – les vazimba, ces premiers occupants mythiques étant d'ailleurs incorporés dans cette catégorie.

3°) À la Réunion, l’ancestralité met en scène, certes une présence des défunts proches (à qui l’on offre les mets qu’ils affectionnaient…), mais aussi une rupture généalogique et cultuelle avec la matrice originelle. Le voyage sans retour et l’établissement sur une terre étrangère (non humanisée) expliquent sans doute cette importance particulière accordée aux “esprits de la nature” (qui sont aussi propitiés à Madagascar, mais qui sont conçus dans une continuité relative avec les ancêtres).

Le panthéon malgache réunionnais met ainsi en vedette des esprits possesseurs, Hel et Bil (= Iblis), et des êtres dangereux (le maillage des cheveux est attribué aux ancêtres à la Réunion, alors qu’il est attribué aux esprits de la nature à Madagascar) pour ne pas parler des lolo ou des biby (bébêtes). Ces esprits de la nature sont révérés à la Réunion dans des ravines ou des lieux inhabités. (Si l'on compare le tombeau façon “côte Est” que je vais présenter : sans doute est-ce un lieu retiré, mais la colline des tombeaux reproduit la configuration de la colline “village”.)

4°) Enfin, le drame – ou la nécessité – du métissage ajoutent, bien entendu, à l’ambiguïté du culte. Qui est l’ancêtre à l’origine de la maladie ? Un ancêtre malgache ou un ancêtre indien ? Quel culte suivre quand on est métissé ? (la réponse est généralement dans le phénotype…) etc.

Voilà quelques données préalables pour comprendre la créolisation qui spécifie d’évidence la Réunion par rapport à Madagascar.

Le film que je présente – dont je n’ai pas écrit le scénario – met donc en scène une représentation de l’ancestralité, telle qu’on peut l’observer sur la côte Est. Certains mots malgaches vont tinter aux oreilles des créolophones. Ce sera l’occasion de mesurer la distance qu’il peut y avoir, par exemple, entre “un service kabar” à la Réunion et un kabary à Madagascar.

Commentaire du film :

[le film est accessible en ligne (haut débit ; durée 40’) : retour à la page d’accueil “Eléments d’ethnographie malgache”]

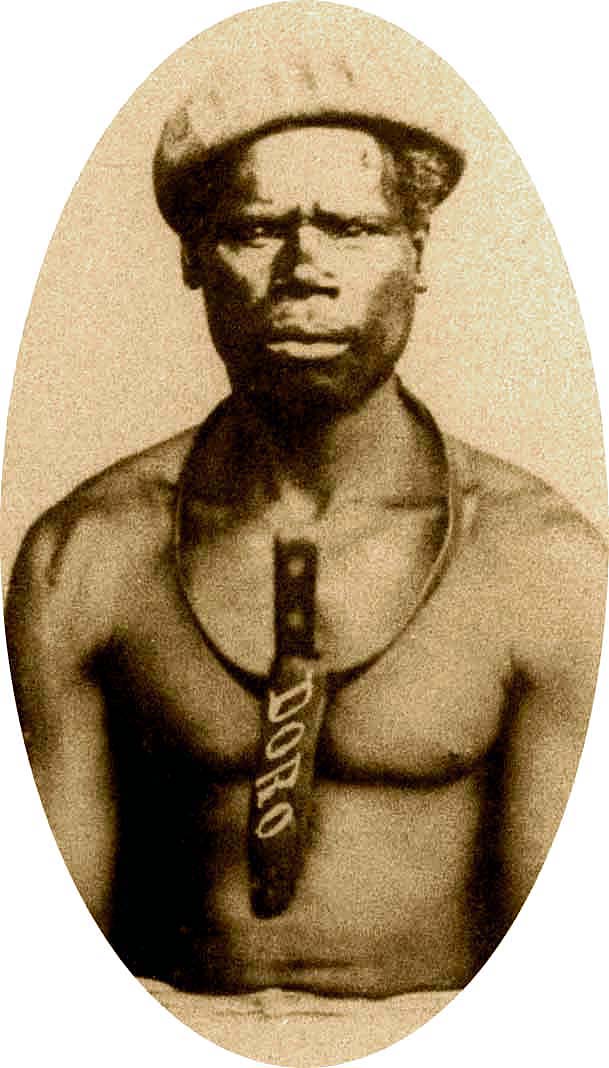

ZAFIMAHAVITA

Funérailles dans le Sud-est malgache

(avril 2003)

[Voir infra une traduction en anglais du commentaire]

1ère partie :

Les funérailles de Iaban’i Ranga

Le vieux Iaban’i Ranga est mort.

Le corps, veillé par les femmes dans la maison familiale, est transporté dans la maison collective où il sera exposé avant d’être conduit dans le tombeau du clan.

Enveloppé de couvertures, le visage à demi découvert, ses objets familiers déposés près de lui, il est entouré de ses fils et de ses filles.

Dans la partie nord de la maison collective, un chant funèbre est entonné par les femmes, rythmé par un martèlement de battes de bois sur un tronc de bambou qui a été apporté pour la circonstance.

À l’extérieur, des groupes de femmes dansent et chantent les louanges du défunt.

On reconnaît ses brus à la couronne de tiges de patates douces qu’elles portent sur la tête.

Les provisions, le vin et le rhum circulent et commencent à faire monter la tension.

Après plusieurs pauses, celle-ci sera maximale quand, la course du soleil déclinant, on sortira le mort de la grande maison pour le conduire au tombeau.

Pendant toute la matinée, la colline va résonner des chants des femmes qui parcourent le village de maison en maison.

*

Les zébus du mort vont être sacrifiés et l’accompagner dans la tombe.

Alors que la relation à l’animal est ordinairement familière et protectrice, le bétail est ici traîné sans égards. Jeté à terre et lié par les quatre sabots, il est halé, au rythme du chant qu’on entonne quand on porte la civière du mort, jusqu’à l’endroit où il sera décapité et découpé en quartiers.

Les funérailles sont l’occasion d’une tension sociale et d’une débauche de viande, de rhum et de sexe qui répondent au désordre de la mort. [Mamonzy daro : venir pour le cuir (du bœuf), dit-on de ceux qui ne viennent aux funérailles que pour faire la fête...]

Ce temps d’excès est aussi marqué par l’ambivalence de la relation aux défunts.

Le mort est entouré de ses proches, veillé, louangé. Mais on lui signifie aussi, sans ménagement, que sa place n’est plus parmi les vivants.

Ainsi le cercueil de cette vieille femme, décédée quelques jours avant Iaban’i Ranga, est-il violemment frappé de coups de tête et de coups de poing par ceux qui la conduisent au tombeau.

*

Sur la place centrale du village, au sommet de la colline, les jeunes vont préparer la civière qui servira à transporter le corps, enfermé entre deux pirogues.

Un coup de feu est tiré quand le défunt est extrait de la maison collective.

Alors que les porteurs ont hissé la civière à l’épaule, un notable, proche du défunt, adresse ses recommandations à ceux qui suivront le cortège jusqu’au tombeau. Il lance à la volée des pièces qu’on se dispute dans la poussière.

Le mort fera une dernière fois le tour de la grande maison à laquelle il continue d’appartenir, selon le principe " une lignée, un tombeau". Mais sa place sera désormais sur la colline des tombeaux, dont l’occupation spatiale reproduit la configuration de la colline des vivants.

Sur le parcours qui mène au tombeau, distant de plusieurs kilomètres du village, les porteurs vont faire des crochets, emprunter des traverses, revenir en arrière : il s’agit d’empêcher le mort de retrouver le chemin du village.

Quand le cercueil est sorti de la grande maison où le mort était veillé par ses proches, on chante des couplets d’affliction : " Reste encore avec nous, Cher homme… ". Mais on le conspue aussi : " Celui-là, nous ne le connaissons pas ", ou encore : " Nous allons jeter cet animal (bibi) dans la forêt… ".

Lors du grand repas qui, tous les trois ans, rassemble les habitants de la vallée, quand le prêtre a fini son invocation aux ancêtres et les invite à venir consommer le repas consacré, les jeunes qui ont dressé l’autel se précipitent sur la nourriture qu’ils dispersent aussitôt et font tout disparaître, la nourriture et l’autel, en quelques minutes. " Les ancêtres sont des bêtes ", explique-t-on.

" Tenir les morts à bonne distance… ", ainsi pourrait-on exprimer cette conception qui fait les ancêtres à la fois nécessaires et redoutés.

Car si rien ne se peut sans le concours des ancêtres, encore faut-il que ceux-ci soient rituellement traités. Les morts ne deviennent des ancêtres tutélaires qu’au terme d’un processus de transformation qui demande le secours des vivants.

2ième partie :

La colline des tombeaux

C’est précisément à cette opération que nous allons assister.

Tous les cinq ou six ans, les membres masculins du clan rénovent le tombeau commun : c’est le dika vohitra.

Le 29 mai [1999] au matin, nous nous rendons avec Iaban’i Justin dans le village proche de la colline des tombeaux. C’est là que se sont regroupés les hommes qui vont réaliser les travaux.

Cette “rénovation” est à comprendre au sens large car elle désigne, au-delà des travaux d’entretien et de réfection de la construction, l’opération qui consiste à faire passer les cadavres de l’Ouest à l’Est.

L’intérieur du tombeau est divisé en deux parties : l’Ouest, où sont entreposés les morts récents (humides : faty lena), et l’Est où sont entreposés les corps secs (razana maina).

"Vohitra", signifie colline mais aussi village, et l’expression dika ’vohitra rappelle, au-delà de l’identité du village et du tombeau, le fait que le passage à l’ancestralité constitue l’accomplissement du destin de chacun.

Le tombeau est situé dans une clairière au sommet d’une colline boisée.

C’est une construction en béton qui recouvre une fosse profonde de plusieurs mètres à laquelle on accède par une échelle. Un plancher ferme la fosse.

Sur la construction deux inscriptions : ZAFIMAHAVITA " Les petits-fils l’ont fait " et la date de l’achèvement de l’édifice : 17 septembre 1958.

*

Avant de commencer les travaux, les hommes les plus âgés ont pénétré dans le tombeau par la porte de l’Ouest, à la suite de Iaban’i Justin.

On entend le vieil homme lancer les trois cris de l’appel aux ancêtres et déclamer d’une voix forte une prière à Zañahary.

Il s’adresse aux ancêtres pour leur demander leur bénédiction et leur expliquer la raison de ce remue-ménage.

L’invocation terminée, les travaux peuvent commencer.

Les travaux sont distribués en fonction des classes d’âge.

Les anciens, qui ont la responsabilité des opérations, s’installent au Nord de la clairière.

A l’aide de l’échelle qui a été retirée de la fosse et appuyée sur le mur Ouest, six notables, les plus âgés, vont monter sur le toit, afin d’examiner l’état de la terrasse.

Ils redescendent dans le même ordre, l’inspection accomplie.

Les travaux de menuiserie sont effectués par des hommes mûrs qui s’y emploieront toute la matinée.

Il a été décidé de disposer des socles de bois sur les plaques de béton où les corps sont entreposés. Les travaux de menuiserie consistent à fabriquer ces socles sur le modèle d’un gabarit que l’on a sorti du tombeau.

Les madriers qui viennent d’être apportés vont être assemblés en ménageant des espaces qui assureront plus efficacement l’écoulement des liquides de putréfaction, facilitant ainsi le processus de dessiccation des cadavres.

Pendant que ces travaux se déroulent, les jeunes hommes, les “corvéables”, dirigés par quelques anciens, sont chargés de la sélection et du transfert des corps de l’Ouest à l’Est.

Tous les cadavres ne sont pas parvenus au même état de dessiccation et on laisse sur place les morts les plus récents.

Les corps qui doivent être déplacés sont déposés sur une natte. Les opérations sont rythmées par des clameurs et des hèlements qui permettent de coordonner les efforts. Chaque déménagement est salué par des cris.

Le rhum a été généreusement distribué car l’odeur est insoutenable.

L’intensité vocale et l’agitation augmentent au fur et à mesure des " enjambements ".

Après cette opération, qui constitue l’essentiel du rite, les jeunes sont chargés de nettoyer les abords. On aperçoit le monticule, qui domine le fleuve, où sont abandonnés les pirogues et les bambous ayant servi au transport des défunts.

*

De retour au village, Iaban’i Justin, nous relate l’histoire du tombeau.

C’était en 1941, le frère de son père proposa d’envoyer des hommes dans l’Ouest, en pays sakalave, pour fonder un village et faire prospérer un cheptel. Les hommes reviendront avec leurs bœufs et le lignage pourra alors investir dans la construction d’un tombeau en dur. Si les termites, expliqua l’oncle, sont capables de construire une maison aussi solide et aussi haute que peut l’être une termitière, comme il en a vu en pays sakalave, beaucoup plus haute qu’elles-mêmes, pourquoi les hommes n’y parviendraient-ils pas ? Elles se réunissent et mettant leurs forces en commun, elles peuvent réussir ce qu’elles entreprennent...

Cet exemple montrait à la lignée que ses membres devaient se décider à construire un tombeau en dur. L’oncle ne fut pas suivi en raison du coût de cette construction dont on pensait qu’elle aurait obligé à vendre l’essentiel du cheptel.

En 1949, l’oncle décède et l’un de ses frères s’est souvenu de ce vœu du défunt. Il décide de le réaliser. Auparavant, on ne pouvait accéder à la colline des tombeaux qu’en pirogue, par le fleuve. Les hommes du clan décident d’aménager un chemin et pour cela de réunir tous les Antelohony de la vallée. Quelqu’un a donné un bœuf pour faire venir les gens, d’autres membres du lignage ont fait de même pour nourrir les travailleurs. La construction de la route avait commencé depuis une semaine quand Iaban’i Justin est revenu de Diego où il était retenu prisonnier en raison de sa participation à l’insurrection de 1947. On cherchait alors des maçons pour construire le tombeau et Iaban’i Justin avait précisément appris la maçonnerie à Diego. On se mit donc à tailler des moellons, tandis que d’autres transportaient du sable pour le chemin qui permet aujourd’hui l’accès au sommet de la colline. En raison de problèmes avec des membres du clan qui ont aujourd’hui un tombeau séparé, on décide de faire appel à un vazaha de Manakara, un certain Lauret qui dirigera les travaux. Il confie au fokonola le soin de creuser les fosses. Et ce n’est que neuf mois après la prise en main des travaux par ce Lauret que le tombeau sera achevé. Le fait que le tombeau ait été édifié par un vazaha, alors que la présence des vazaha n’est pas souhaitée à proximité des tombeaux ne posait pas problème, car le tombeau était vide. On a consulté un devin pour connaître la date favorable au transfert des ossements du vieux tombeau dans le neuf. Lauret a remis la clé, une fois le tombeau fini, et le transfert a été opéré. Ce fut le premier dika vohitra.

Iaban’i Justin précise que c’est lui qui a fait installer une échelle dans la fosse pour éviter que les hommes, étourdis par l’alcool, ne tombent au fond. Et il énumère les différents compartiments du tombeau.

Il arrive parfois que les places de l’Ouest soient vides parce que tout le monde est passé à l’Est. On demande alors par plaisanterie : “Où préfères-tu dormir : là où c’est bien propre, là-bas dans le tombeau, ou là où c’est sale, ici dans ta maison ?” Ou encore : “Ah ! c’est bien propre là-bas en ce moment ! quelle femme vas-tu emmener pour dormir avec toi ?”.

3ième partie :

La semaine des canards

De retour à Ambila le 11 juillet, nous apprenons que Iaban’i Justin a été condamné à payer un bœuf pour avoir amené des étrangers sur le site des tombeaux et qu’il refuse de payer cette amende.

Alors qu’il pleut sans discontinuer sur la vallée, nous allons vivre ce que nous avons appelé “la semaine des canards” ou le kabary des 46 jours. Le bœuf est là, ramené par Georges, un des fils de Iaban’i Justin, du pays Tañala où vit son beau-frère.

Le 6 juin, un dimanche (jour de la “messe ” des anciens), Iaban’i Justin est donc “inculpé” pour avoir enfreint la tradition.

L’ancien du clan des Antepody, clan symétrique du clan de Iaban’i Justin, Iaban’i Piaro, s’étant rendu dans la grande maison des Antelohony de Vohipanany, il lui a été est demandé si Iaban’i Justin l’avait consulté pour amener un vazaha au tombeau.

Iaban’i Justin, qui se présente volontiers comme le “chef de la vallée”, mais qui ne représente que sa lignée n’en a, bien entendu, rien fait, alors que la tradition l’y aurait obligé et que le sujet se trouve être particulièrement sensible.

[En 1998, en effet, alors que la radio nationale faisait état de vols d’ossements dans les tombes, des villageois ont retrouvé dans les broussailles, près de l’école, un sac contenant un crâne et des ossements humains. L’auteur de ce “vol”, identifié et qui décédera en prison, avouera avoir pillé la fosse où était inhumée sa propre fille, déclarant travailler pour un député local dont la soudaine fortune est parfois attribuée à des pratiques de sorcellerie.

La presse et la télévision malgache font d’ailleurs régulièrement état de tels trafics qui sont supposés être organisés par des vazaha. Ce thème du vol d’ossements recoupe celui, plus ancien, du vazaha voleur de cœur ou voleur de foie dont on entretient parfois les enfants.

Voler le cœur, voler les ossements des ancêtres, cela représente symboliquement cette dépossession de soi et cette disqualification dont l’autorité de la tradition malgache, sa capacité à organiser le réel et à être maître chez soi, est l’objet.

J’ai agi, argumente Iaban’i Justin, pour faire connaître la tradition. J’ai bien fait. Si vous contestez ce que j’ai fait, alors c’est que vous contestez ce que je fais pour le service de la tradition quand vous venez me chercher pour prononcer une bénédiction, pour sacrifier, pour organiser des funérailles ou pour arbitrer un litige. Dans ces conditions, séparons-nous. Faisons désormais tombeau à part.]

Mis en minorité, car l’affaire a remué des choses profondes, Iaban’i Justin est condamné à une amende de trois bœufs et à une pénalité monétaire. Alors qu’il refuse d’accepter cette sanction, les hommes de sa lignée lui demandent de s’accommoder de ce verdict, l’amende étant ramenée à un bœuf. Il faut, argumentent-ils, préserver l’unité de la grande maison. Il ne s’agit plus alors d’amende ou de reconnaître une faute, mais d’une purification, d’un sacrifice commun qui doit restaurer l’unité du clan.

Le sentiment d’unité de la lignée est galvanisé et nous assistons chez Iaban’i Justin à des discussions passionnées.

Les principaux notables, ici dirigeant la réhabilitation d’une rizière collective, sont mobilisés.

Iaban’i Justin ne se rend plus dans la grande maison où il dirige habituellement les rituels. Il menace d’ouvrir un tombeau séparé et de rompre l’unité de la moitié sud de la colline.

Notre retour imprévu complique l’affaire et personne ne veut désormais endosser la responsabilité ni l’exécution du sacrifice.

[Alors qu’il est courant, lorsqu’un litige ne peut être résolu à l’intérieur d’un clan, de faire appel à un clan symétrique pour arbitrage, conformément à l’esprit de la constitution, les Antebe, saisis du différend se récusent, refusant de se mêler de cette histoire empoisonnée qui concerne, disent-ils, les seuls Antelohony et seulement le tombeau des Antelohony.]

Deux des fils de Iaban-i Justin sont allés dire à Iaban’i Piaro : "Tiens ! Voilà le bœuf ! Fais-en ce que tu veux !" Mais celui-ci, un peu dépassé par les événements d’ailleurs, décline cette proposition empoisonnée.

Pour se protéger d’éventuelles suites, les hommes de Iaban’i Piaro font alors savoir à Iaban’i Justin qu’il devra signer un papier stipulant qu’il s’engage à renoncer à toute procédure contre eux. Ce dernier refuse évidemment de signer quoi que ce soit.

Finalement, alors que nous sommes chez Iaban’i Justin, son " avocat ", Iaban’i Vana, entre, venant de la grande maison et annonce qu’ils ont finalement décidé de signer le papier, deux hommes de chacun des deux clans, pour mettre un terme à cette histoire et refaire l’unité des Antelohony.

Le sacrifice peut maintenant avoir lieu

*

Alors qu’il pleut sans répit, on fait monter le bœuf, qui vaquait depuis plusieurs jours entre les maisons broutant sur les terrasses inférieures du village, jusqu’à la place centrale.

Le sacrifice est exécuté par trois corvéables (ampanompo) de la lignée de Iaban’i Justin qui se chargent aussi de découper la viande et d’aller la distribuer dans les différentes maisons.

L’animal sera mis à mort, la tête tournée vers l’Est, sur la place centrale où trois pierres, comme les trois pierres du foyer, et deux poteaux de fondation symbolisent la charte sociale.

Tout autour de la place, les treize maisons collectives représentent les différents clans.

La constitution politique organise l’égalité des clans fondateurs par la rotation des charges et le partage des fonctions électives.

Anciens tributaires du royaume antemoro, les habitants de la vallée ont ainsi créé, après avoir secoué le joug de la dynastie de Vohipeno, une constitution originale.

Entre le XIIe et le XIVe siècle, les Antemoro, immigrants se réclamant de La Mecque, possédant l’écriture et des textes astrologiques, les Sora-be, ont subjugué les populations locales, instaurant une féodalité exercée par le contrôle des rizières, le privilège de l’abattage et par une stricte endogamie de clan.

À la fin du XIXe siècle, les tributaires se révoltent. C’est la guerre pour l’abattage des bœufs. Ils brisent le monopole rituel des clans dynastiques qui leur permettait de se réserver la croupe de tout animal sacrifié. Ils s’organisent alors selon une représentation qui partage le pouvoir entre les clans fondateurs.

L’"affaire du tombeau" est une illustration de ce caractère égalitaire de la constitution d’Ambila. La suprématie politique, la spécialisation rituelle ou le prestige personnel ne permettent à quiconque, fût-il apparemment le premier, de se soustraire à l’approbation collective.

*

Le lendemain, le soleil réapparaît. Les femmes reviennent du fleuve portant sur la tête les ballots de linge qu’elles y ont lavé, ce que la pluie continuelle avait jusqu’alors empêché de faire.

[De l’Est de la colline, qui domine la vallée, on peut observer, épandus sur les berges du fleuve ou sur les fils tendus à cet effet entre les maisons du village, les vêtements et les lamba sécher au soleil.]

Le riz pour la consommation du jour est de nouveau exposé sur les nattes, à l’extérieur.

Quelques quartiers, dont un pied, arriveront chez Iaban’i Justin qui fait savoir qu’il ne consommera pas de cette viande, marquant par là qu’il est au-dessus de cette affaire et étranger à son dénouement.

*

La vie sur la colline a repris son cours ordinaire, rythmé par les activités de la rizière et par les rassemblements des funérailles.

Sur le versant Est, la maison de Iaban’i Justin est un lieu de visite obligé.

Bien qu’il ne soit qu’un acteur, parmi d’autres, du jeu politique et qu’il ne soit pas véritablement un spécialiste rituel, il joue en raison de sa connaissance de l’histoire et des généalogies et de son autorité personnelle un rôle de premier plan.

Quand on entonne pour lui la louange à boire, le dithyrambe qu’on portait autrefois au roi Antemoro, Iaban’i Justin est visiblement enchanté. Mais il sait qu’il n’est pas un dynaste. L’affaire du tombeau le lui a rappelé.

S’il ne s’est jamais départi de son esprit enjoué et espiègle, taquinant les enfants et plaisantant avec les femmes, Iaban’i Justin n’a pourtant pas pardonné l’affront.

Les élections municipales, quelques mois après, ont vu la victoire de son candidat. Tous les candidats étant d’ailleurs venus lui rendre visite pour recevoir sa bénédiction.

"Il est comme le chiendent [l’aidimoha (Commelyna madagascariensis, plante grimpante particulièrement résistante)], épilogue une femme, au soir des élections, vous avez beau l’arracher ou le piétiner, il repousse toujours…"

Dans son invocation aux ancêtres, à l’intention de qui on verse un peu de rhum sur la natte en direction de l’Est, Iaban’i Justin prend ceux-ci à témoin de la venue des étrangers.

L’affaire du tombeau a été l’occasion d’affirmer la solidarité des membres de la lignée qui tous, se sont rangés derrière Iaban’i Justin.

Pour la nouvelle année, ses enfants viennent honorer le vieil homme dans sa maison. Chants et danses rythment la fête familiale…

Le dénouement de ce kabary tient dans l’intérêt commun que les protagonistes avaient à résoudre le conflit. Demander à quitter le tombeau est gravissime. Le principe constitutionnel d’égalité et de compétition des lignées a pour régulateur l’accord substantiel des vivants et des morts matérialisé par le tombeau.

VITA !

ZAFIMAHAVITA

Funeral ceremonies in south-eastern Madagascar

(April 2003)

1st part:

The funeral of Iaban'i Ranga

Old Iaban'i Ranga is dead.

His body is watched over by the women in the family house, then transferred to the communal house where it is put on view before being taken to the clan tomb.

Wrapped in blankets, his face half uncovered, and with familiar objects placed nearby, he is surrounded by his sons and daughters.

In the north part of the communal house, the women sing a funeral dirge, to the rhythm of wooden bats drumming on a bamboo trunk brought there for the purpose.

Outside, groups of women dance and sing the praises of the deceased.

His daughters-in-law can be distinguished by the wreaths of sweet potato stalks they wear on their heads.

Provisions, wine and rum are passed round, and the tension begins to mount.

After several lulls, it reaches a climax when, as the sun goes down, the body is brought out of the great house to be taken to the tomb.

Throughout the morning, the hillside echoes with the chanting of women going from house to house in the village.

The deceased's zebus are going to be sacrificed and accompany him to the grave.

Relations with animals are usually familiar and protective, but now the cattle are dragged roughly along. Flung to the ground and tied by their four hooves, they are hauled to the place where they are to be decapitated and quartered, to the rhythm of the chant sung by those carrying the body on its litter.

Funerals are the occasion of social tension and an orgy of meat, rum and sex in response to the disorder of death.

This time of excess is also marked by the ambivalence of relations with the dead.

The deceased are surrounded by near ones, are watched over and praised. But it is also bluntly made clear to them that their place is no longer among the living.

So the coffin of this old woman, who died a few days before Iaban'i Ranga, is violently struck by the heads and fists of those taking it to the tomb.

On the central square of the village, at the top of the hill, the young are going to make ready the litter which will serve to transport the body, enclosed between two pirogues.

A shot is fired when the deceased is removed from the communal house.

Once the bearers have hoisted the litter to their shoulders, a village notable, who was close to the deceased, makes recommendations to those who are to follow the procession to the tomb. He tosses out coins which are scrabbled for in the dust.

The deceased makes one last tour of the great house to which he still belongs, according to the principle of “one bloodline, one tomb.” But now his place is on the hill of tombs, the spatial occupation of which reproduces the layout of the hill of the living.

On the way to the tomb, which lies several kilometres from the village, the bearers will make detours, follow by-paths and retrace their steps: the idea is to prevent the dead man from finding his way back to the village.

When the coffin is brought out of the great house where the deceased was watched over by his near ones, couplets are sung expressing grief: “Stay with us some more, Dear man…” But he is jeered as well: “We do not know who that is,” or “We are going to throw that animal (bibi) in the forest…”

Every three years a feast brings together the inhabitants of the valley, and when the priest has finished invoking their ancestors and inviting them to come and eat the consecrated meal, the young who set up the altar rush to disperse the food and clear away everything, food and altar, within minutes. “The ancestors are animals,” is the explanation.

“Keep the dead at a safe distance…” would be one way of expressing the concept which means ancestors are both necessary and feared.

For while nothing may be done without their aid, ancestors still have to be treated in ritual fashion. The dead only become tutelary ancestors after a process of transformation which requires the help of the living.

2nd part:

The hill of tombs

That is precisely the operation which we are to witness.

Every five or six years, the males of the clan renovate the communal tomb: this is the dika 'vohitra.

On the morning of 29th May [1999], we went with Iaban'i Justin to the village near the hill of tombs. It was there that the men who were to carry out the work had gathered.

The word “renovation” is to be taken in the broadest sense. It refers not simply to maintenance and structural work, but also to the business of moving the bodies from West to East.

The interior of the tomb is divided into two parts: the West, where the recently deceased (wet: faty lena) are laid out, and the East which houses the dry bodies (razana maina).

Vohitra means hill but also village, and the expression dika 'vohitra is a reminder that beyond the identity of village and tomb, the passage to ancestorship is the accomplishment of each individual's destiny.

The tomb is in a clearing at the top of a wooded hill.

It is a concrete structure covering a pit several metres deep reached by a ladder. A wooden floor closes off the pit.

The structure bears two inscriptions: ZAFIMAHAVITA “The grandsons made it” and the completion date of the building: 17th September 1958.

Before the work begins, the oldest men enter the tomb by the West door, following Iaban'i Justin.

The old man can be heard uttering the three cries of the call to the ancestors, and reciting a prayer to Zañahary in a loud voice.

He speaks to the ancestors to ask their blessing and explain the reasons for the disturbance.

Once the invocation is finished, work can begin.

The tasks are allotted by age groups.

The elders, who are in charge of operations, set themselves up in the North of the clearing.

Using the ladder which has been removed from the pit and leant against the West wall, the six oldest village notables climb up on to the roof to examine the state of the terrace.

When their inspection is over they come back down in the same order.

Carpentry work is done by middle-aged men who are busy the whole morning.

The decision has been made to place wooden plinths on the concrete slabs where the bodies are laid out. The carpentry work consists of making the plinths, with a template from the tomb as a model.

The wooden beams which have just been brought are to be assembled with gaps to allow for more efficient drainage of putrefaction liquids, thus facilitating the process of desiccation of the corpses.

While this work is under way, the young men, the “drudges,” headed by a few elders, are responsible for selecting bodies and transferring them from West to East.

The corpses have not all reached the same state of desiccation, and the more recent dead are left where they are.

The bodies which have to be moved are placed on mats. Operations take place to the sound of clamouring and cries, helping the participants to coordinate their efforts. Each removal is hailed by shouts.

Generous allowances of rum are handed out: the stench is unbearable.

The agitation and vocal intensity increase with the number of “stepovers.”

After this operation, which forms the essential part of the ritual, the young men are set to work cleaning up the approaches. Overlooking the river is the mound where the pirogues and bamboos used to carry the deceased are abandoned.

On his return to the village, Iaban'i Justin tells us the story of the tomb.

Back in 1941, his father's brother suggested sending men West, into Sakalave country, to found a village and build up a herd of livestock. The men would come back with their oxen and the bloodline would be able to invest in the building of a permanent tomb. After all, explained the uncle, if termites can build houses as solid and tall as the termite mounds he saw in Sakalave country, much taller than themselves, then why should men not manage to do so too? The termites come together and pool their forces to achieve success in their endeavours…

This example showed the bloodline that its members should decide to build a permanent tomb. But the uncle's wish was not carried out, because of the cost of the building, which they reckoned would have required the sale of most of their livestock.

In 1949 the uncle died and one of his brothers remembered the dead man's wish. He decided to carry it out. Previously, the only way of reaching the hill of tombs was by pirogue, on the river. The men of the clan decided to make a track, and to do so gathered together all the Antelohony in the valley. Someone gave a bullock so that people would come, other members of the bloodline did the same to feed the workers. Construction of the track had been under way for a week when Iaban'i Justin came back from Diego, where he had been held prisoner for having taken part in the 1947 insurrection. Masons were needed to work on the tomb, and Iaban'i Justin had actually learned masonry at Diego. So some started cutting building stones, while others carried sand for the track which today allows access to the hilltop. Because of problems with some members of the clan who today have a separate tomb, it was decided that a vazaha [white] from Manakara should be sent for, a certain Lauret who oversaw the work. He entrusted the fokonola with the task of digging the tombs. And it was only nine months after this Lauret took charge of the work that the tomb was finally completed. The fact that the tomb had been built by a vazaha, although the present of vazahas is not desirable near tombs, did not pose a problem because the tomb was empty. A seer was consulted as to the favourable date for transferring the bones from the old tomb to the new one. Lauret handed over the key once the tomb was finished and the transfer was carried out. It was the first dika 'vohitra.

Iaban'i Justin adds that it was he who had a ladder placed in the pit to prevent men under the influence of alcohol from falling into it. And he lists the different compartments of the tomb.

It sometimes happens that the places in the West are empty because everybody has moved to the East. So people ask as a joke: “Where would you rather sleep: in a place where it's nice and clean, over there in the tomb, or here in your dirty house?” Or else: “Ah, it's nice and clean there now! Which woman are you going to take there to sleep with you?”

On our return to Ambila on 11th July, we learn that Iaban'i Justin has been fined one ox for taking strangers to the burial site, and that he is refusing to pay.

We are going to live through what we called “duck week,” or the 46-day kabary, while it rains non-stop over the valley. The ox is there, brought by Georges, one of Iaban'i Justin's sons, from Tañala country where his brother-in-law lives.

So on 6th June, a Sunday (“mass” day for the elders), Iaban'i Justin is “charged” with breaking the tradition.

Iaban'i Piaro, the elder of the Antepody clan, the symmetrical clan to Iaban'i Justin's, has gone to the great house of the Antelohony of Vohipanany, where he is asked if Iaban'i Justin consulted him about taking a vazaha to the tomb.

Iaban'i Justin, who readily presents himself as the “chief of the valley,” but who only represents his own bloodline, has, of course, done nothing of the kind, although tradition required him to do so, and the subject happens to be particularly sensitive.

Iaban'i Justin finds himself in a minority, the affair having stirred some deep-seated feelings, and is fined three oxen and a cash penalty. Although he refuses to accept his punishment, the men of his bloodline ask him to give in to the verdict, since the fine has been lowered to one ox. They argue that the unity of the great house must be preserved. It is no longer a matter of a fine or an admission of guilt, but of a purification, a common sacrifice intended to restore the unity of the clan.

This galvanizes the bloodline's sense of unity, and we witness some lively debates at Iaban'i Justin's home.

The main village notables, here overseeing the rehabilitation of a communal rice paddy, are mobilized.

Iaban'i Justin no longer goes to the great house where he usually leads the rituals. He threatens to open a separate tomb and to break the unity of the southern half of the hill.

Our unexpected return has complicated the affair and nobody is willing now to be responsible for the sacrifice or to carry it out.

Two of Iaban-i Justin's sons have gone to tell Iaban'i Piaro: “Look! Here's the ox! Do what you like with it!” But he declines their poisoned offer, seeming in fact somewhat overwhelmed by events.

To protect themselves from possible consequences, Iaban'i Piaro's men let Iaban'i Justin know that he will have to sign a paper stipulating that he renounces his right to initiate any proceedings against them. Obviously he refuses to sign anything of the sort.

Eventually, while we are at Iaban'i Justin's, his “lawyer” Iaban'i Vana, arrives from the great house and announces that they have at last decided that two men from each clan will sign the paper, to put an end to the affair and restore the unity of the Antelohony.

The sacrifice can now take place.

With the rain falling ceaselessly, the ox is brought up to the central square. It had been grazing for some days now between the houses on the lower terraces of the village.

The sacrifice is performed by three drudges (ampanompo) of Iaban'i Justin's bloodline. They also take on the task of cutting up the meat and sharing it out in the different houses.

The animal is put to death with its head turned to the East, on the central square where three stones, like the three hearthstones, and two foundation posts symbolize the social charter.

Set around the square, the thirteen communal houses represent the different clans.

The political constitution organizes the equality of the founding clans by rotating responsibilities and sharing out elective functions.

Former tributaries of the Antemoro kingdom, the inhabitants of the valley created an original constitution after shaking off the yoke of the Vohipeno dynasty.

Between the 12th and 14th centuries, the Antemoro, immigrants claiming to be from Mecca and versed in writing and astrological texts, the Sora-be, subjugated the local populations, setting up a feudal system exercised through the control of the rice paddies, the privilege of animal slaughter and strict clan endogamy.

At the end of the 19th century, the tributaries rose up in a revolt over the slaughter of oxen. They broke the ritual monopoly of the dynastic clans, who were entitled to keep the hindquarters of any animal sacrificed. They then organized themselves along representative lines sharing power among the founding clans.

The “affair of the tomb” illustrates the egalitarian nature of the Ambila constitution. Political supremacy, ritual specialization or personal prestige allow nobody, not even an ostensible chief, to elude collective approval.

The next morning, the sun comes out again. The women return from the river, carrying bundles of washing on their heads. The continual rain had been preventing them from doing the laundry until now.

[From the East of the hill, which overlooks the valley, one can see clothes and lamba cloths drying in the sun, spread out on the river banks or hung on washing lines stretched between the houses of the village.]

The day's quantity of rice is once again set on mats, outside.

Several cuts of the ox, including a foot, arrive at Iaban'i Justin's house. He makes it clear that he will not eat the meat, thus indicating that he is above the whole affair and a stranger to its outcome.

Life on the hill is back to normal, punctuated by work in the rice paddies and funeral gatherings.

On the East slope, the house of Iaban'i Justin is a compulsory visiting place.

Although he is only one player among others in the political game, and not a true ritual specialist, he has a major role by virtue of his knowledge of history and genealogies, and his personal authority.

When the drinking praise is sung to him, the dithyramb once sung in honour of the Antemoro king, Iaban'i Justin is visibly enchanted. But he knows that he is no dynast, as the affair of the tomb reminded him.

While he has never lost his mischievous, playful spirit, teasing the children and joking with the women, Iaban'i Justin has by no means forgotten the affront.

The municipal elections a few months later saw his candidate's victory. In fact all the candidates visited him to receive his blessing.

“He's like bindweed [aidimoha (Commelyna madagascariensis), a particularly tough climbing plant],” comments one woman, on the evening of the elections, “you can tear him up or trample on him, he just grows back again…”

In his invocation of the ancestors, for whom some rum is poured on the mat in the direction of the East, Iaban'i Justin calls them to witness to the coming of the strangers.

The affair of the tomb has been an opportunity to reaffirm the solidarity of the members of the bloodline, who took the side of Iaban'i Justin.

For the new year, the old man's children come to honour him in his home. Songs and dances punctuate the family feast…

The key to the outcome of the kabary lies in the common interest the protagonists had in settling the conflict. A request to leave the tomb is a most serious matter. The constitutional principle of equality and competition between bloodlines is regulated by the substantial compact between the living and dead materialized by the tomb.

|

|

|