|

Exposé (B. C.)

Introduction au débat de l'empirisme et de l'innéisme :

D'un dialogue d'idées virtuel entre Leibniz et Locke :

les Nouveaux essais sur l'entendement humain (1765)

Dialogue d'idées : je vais donc parler d'un dialogue qui n'a jamais eu lieu, celui de Leibniz (1646-1716) et de Locke (1632-1704) et dont voici pourtant la matérialité dans ces Nouveaux essais sur l'entendement humain, soit un dialogue imaginé entre deux personnages, Théophile et Philalèthe, représentant respectivement Leibniz et Locke et où Leibniz… tient les deux rôles. Etre juge et partie, c'est le propre de cette forme littéraire quand elle est signée d'un seul auteur. Un dialogue d'idées, c'est par exemple ceci : Matière à pensée, un ouvrage à deux signatures, un échange entre un neurobiologiste et un mathématicien, où chacun des auteurs tâche à comprendre l'autre tout en exprimant les contraintes et la logique propres à sa discipline. Cela n'étonnera pas de constater, par exemple, que le mathématicien croie à la réalité des idéalités mathématiques et le neurobiologiste à la réalité des neurones dont les concepts mathématiques sont le produit.

On a souvent donné tort à Leibniz. Et comme il n'est parfois connu qu'à travers la caricature voltairienne, je vais tenter de montrer que, dans son débat avec l'empirisme – dans ce dialogue manqué avec Locke – il s'est révélé un précurseur. Leibniz, on le sait, est la cible de Voltaire dans Candide, quand celui-ci démontre que l'optimisme qui sied à l'homme raisonnable est à l'opposé de la croyance au “meilleur des mondes” selon Pangloss, ce maître en philosophie supposé incarner la conception leibnizienne de l'harmonie préétablie. Les faits parlent, d'évidence, contre l'optimisme béat de Pangloss : - les cataclysmes dus à la nature : le tremblement de terre et le raz de marée de Lisbonne de 1755 : “100.000 fourmis notre prochain noyés dans notre fourmilière” (je cite Voltaire de mémoire) : voilà qui est difficile à faire entrer dans le meilleur des mondes possibles ; - mais aussi les passions humaines, les guerres et notamment les guerres qui ont la religion pour principe... Le philosophe et logicien Bertrand Russel pourra, à l'inverse de cette caricature de Leibniz, dire que celui-ci avait été “une des plus belles intelligences de l'humanité” et Fontenelle fera son portrait devant l'Académie des Sciences de Paris en ces termes : “Pareil en quelque sorte aux anciens qui avaient l'adresse de mener jusqu'à huit chevaux attelés de front, il mena de front toutes les sciences”.

Newton a accusé Leibniz de plagiat quand il invente le calcul infinitésimal. L'histoire des mathématiques a fait justice de cette accusation. « On blesse la vérité et on blesse mon honneur », dira Leibniz à ce propos. Et l'on sait aujourd'hui que le rapport soi-disant impartial sur cette priorité, rédigé par cinq experts pour la Royal Society l'a été… par Newton lui-même qui régnait sur cette institution dont la puissance de feu était bien supérieure à celle de l'Académie de Berlin fondée par Leibniz. Leibniz a incontestablement été calomnié dans ce débat. Sa réhabilitation est posthume : la notation mathématique qu'on utilise aujourd'hui pour le calcul infinitésimal est celle qu'il a proposée : la lettre d (dx, dy), le s long, première lettre de summa, ainsi que la dénomination de “calcul intégral”. Leibniz s'engage dans les mathématiques parce que sa quête philosophique le pousse à considérer les différences infiniment petites :

dy = y dy = y

étant une somme de valeurs infiniment petites et dy une différence infinitésimale. Il pose et formalise l'existence de composants infiniment petits de l'univers, tout ce que nous percevons n'étant que la somme de ces éléments. Il explique aussi ces éléments infinitésimaux par analogie avec la géométrie : le dx est au x, ce que le point est à la droite. étant une somme de valeurs infiniment petites et dy une différence infinitésimale. Il pose et formalise l'existence de composants infiniment petits de l'univers, tout ce que nous percevons n'étant que la somme de ces éléments. Il explique aussi ces éléments infinitésimaux par analogie avec la géométrie : le dx est au x, ce que le point est à la droite.

Leibniz, homme de dialogue

Le dialogue Leibniz-Locke n'a jamais eu lieu, mais Leibniz était pourtant, incontestablement, un homme de dialogue. Il était aussi diplomate – le volume de sa correspondance est prodigieux – et il a entretenu des échanges suivis avec Bossuet sur la question de la réunification des Eglises. Échec, certes, pour remédier à ce qu'il dénomme “un schisme si déplorable”, mais il mettra, trente années durant, une conviction jamais démentie à ces “négociations iréniques” comme on disait alors. Refusant, je cite, de “distinguer ce qui distingue”, il s'attache à montrer que les divergences entre les deux Eglises ne sont pas essentielles et que la recherche des formes les plus simples de la foi ne peut que tracer un chemin vers l'unité. Son génie du dialogue et de la diplomatie s'exprime dans le dispositif suivant : il fera écrire par l'évêque Spinola un mémoire qui représentera le point de vue protestant, tandis que lui-même se chargera de défendre le point de vue catholique… Tout cela échoue : Bossuet ne cède rien sur l'autorité de l'Eglise, Leibniz ne cède rien sur le droit au libre examen…

Le différend philosophique

J'en viens maintenant au différend philosophique, sujet des Nouveaux essais. En 1690 paraît l'Essai sur l'entendement humain qui connaît plusieurs rééditions et dont le traducteur en Français, Pierre Coste, se fait le propagandiste. La première traduction française paraît en 1700 en Hollande et, dans la préface de la deuxième édition française (1729), Coste écrira : “C'est le chef-d'œuvre d'un des plus beaux génies que l'Angleterre ait produit dans le siècle dernier […] Enfin ce qui met le comble à sa gloire, adopté en quelque manière à Oxford et à Cambridge, il y est lu et expliqué aux jeunes gens comme le plus propre à leur former l'esprit, à régler et à étendre leurs connaissances ; de sorte que Locke tient à présent la place d'Aristote et de ses plus célèbres commentateurs dans ces fameuses universités”.

Vers 1695, Leibniz rédige des remarques sur les thèmes principaux de l'Essai et les fait parvenir indirectement à Locke. Locke se dérobe à cet échange philosophique et juge, je cite, que “les esprits les plus larges n'ont que d'étroits gosiers”. La traduction française de Coste répand les idées de Locke et Leibniz entreprend un examen systématique de l'ouvrage qu'il compte publier également en français. C'est ici que le dialogue d'idées version Leibniz montre ses limites : en réalité, et comme le remarque l'éditeur de cette version, Jacques Brunschwicg, Leibniz développe ses observations et ses critiques “chapitre après chapitre et paragraphe après paragraphe” en suivant pas à pas le texte de Locke, ce qui dispense le lecteur d'avoir à se reporter à l'original, mais constitue évidemment un dialogue en trompe-l'œil où la réactivité est à sens unique.

En 1704, Locke a la mauvaise idée de mourir et met donc un terme à ce dialogue jamais entamé. Leibniz, de son côté, se désintéresse de la publication escomptée et le texte en cause ne paraîtra qu'en 1765. La publication des lettres de Locke à Molyneux à révélé à Leibniz l'appréciation peu flatteuse du philosophe anglais. Il commente alors : “Je ne m'en étonne pas : nous étions un peu trop différents en principes, et ce que j'avançais lui paraissait des paradoxes”.

“Un peu trop différents en principes”, qu'est-ce à dire ? “Un peu trop différents en principe”, cela veut dire inconciliables. Tout le monde connaît la fresque de Raphaël au Vatican, intitulée l'Ecole d'Athènes.

Raphaël a peint cette composition pendant les années 1509-1510. Il y a placé les personnages les plus importants de la philosophie grecque de l'Antiquité ; j'ai déjà eu l'occasion, lors des Journées de l'antiquité de commenter la représentation de Strabon et de Ptolémée qui figurent sur cette fresque. (voir : chapitre 18.2)

Au centre, Platon et Aristote dans un dialogue philosophique sans paroles portant sur la question de savoir où se situent la vérité et le réel. L'index levé de Platon montre le ciel, lieu des Idées tandis que la main d'Aristote désigne l'ici-bas, le monde que nous découvre l'expérience sensible, et où les formes ne sont pas séparées des choses. Autrement dit, le débat entre Locke et Leibniz est aussi vieux que la philosophie.

La philosophie de Locke s'établit sur une évaluation des moyens dont dispose l'esprit humain pour se guider dans l'existence. “Il en est de nous comme d'un pilote qui voyage sur la mer […] Si donc nous pouvons trouver les règles par lesquelles une créature raisonnable telle que l'homme considéré dans l'état où il se trouve dans ce monde peut et doit conduire ses sentiments et les actions qui en dépendent ; si, dis-je nous pouvons en venir là nous ne devons pas nous inquiéter de ce qu'il y a plusieurs choses qui échappent à notre connaissance.” Laissons la métaphysique aux métaphysiciens…

Pour tout reconstruire, il nous faut donc partir du seul élément positif qui soit à notre portée, la sensation. Or, la sensation est nécessaire et suffisante pour fonder le savoir sur de nouvelles bases. Il n'est plus question de pénétrer l'essence des choses ou l'essence de l'âme : l'évaluation de la connaissance que nous pouvons avoir du réel, la compréhension de notre mesure des choses, doit abandonner cette relation sujet/objet qui caractérise toute l'histoire de la philosophie et de la métaphysique pour considérer le seul point fixe qui soit à notre portée (ce point fixe que réclamait Archimède pour soulever le globe) le rapport du sujet au sujet – et s'y établir.

“Puisque l'esprit n'a point d'autre objet de ses pensées et de ses raisonnements que ses propres idées, qui sont la seule chose qu'il contemple ou qu'il puisse contempler, il est évident que ce n'est que sur nos idées que roule toute notre connaissance.”

Tout le savoir peut donc être rebâti sur les fondements de la sensation, les idées morales tout autant que les vérités mathématiques. L'impression que les objets extérieurs font sur nos sens et les opérations que l'âme effectue consécutivement à ces impressions : voilà tout l'entendement humain.

A la théorie psychogénétique de Locke, Leibniz oppose sa conception des idées innées, des “petites perceptions” dotées d'un degré infinitésimal de conscience, que l'attention développe et rend claires et distinctes. Les connaissances empiriques ne donnent lieu, tout au plus, argumente-t-il, qu'à des associations d'idées, à des généralisations dépourvues de l'universalité qui s'attache à la connaissance claire et distincte. Les vérités rationnelles sont le produit de la “forme” même de l'entendement, de la façon dont il recueille et rassemble les données de la connaissance sensible. L'entendement est inné à lui-même et ne peut dériver de l'expérience. Toutes les vérités de raison sont des vérités a priori. La formule qui résume les Nouveaux essais est la suivante, elle exprime le dialogue impossible des deux philosophies : à la célèbre formule de l'empirisme : “Il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait été d'abord dans les sens”, Leibniz répond : “Il n'y a rien dans l'esprit qui n'ait été d'abord dans les sens, si ce n'est l'esprit lui-même”. Ces deux positions sont évidemment inconciliables en ce qu'elles sont contraires.

J'ai rappelé tout à l'heure, avec Platon et Aristote, que ce débat durait “depuis la nuit des temps”. Qu'en est-il aujourd'hui ? Il faut faire ici une remarque préalable : il est clair que la démarche de Locke vise à séparer la connaissance objective de la croyance. Contrairement à ce que Voltaire soutiendra, Locke ne remet jamais en cause la foi qui résulte, elle, de la Révélation et non de la connaissance. Sa démarche est critique, au sens où le sera la philosophie kantienne, dans la mesure où, conformément à l'étymologie du mot “critique” elle vise à séparer les différents registres du savoir. Or, le réquisitoire contre les idées innées et l'innéisme qui occupe une position stratégique au début de l'Essai, réquisitoire qui sera de nouveau instruit par les philosophes des Lumières, me paraît tout autant viser le statut pseudo-rationnel des propositions de la métaphysique que la nature des productions de l'esprit se réclamant de l'innéisme. C'est parce qu'elles s'autorisent d'une origine divine que les semences de vérité de Descartes, par exemple, les idées claires et distinctes, paraissent suspectes à tous ceux qui ont les dogmes et les vérités dogmatiques “dans le collimateur”, si je puis dire.

Cette configuration du savoir a évidemment radicalement changé. Un “matérialiste” peut aujourd'hui afficher sans contradiction sa “croyance” dans la réalité de l'innéisme. Il lui suffit d'observer. L'innéisme est un programme et non une semence divine. Je résumerais ce changement par référence à l'image employée par Bergson pour illustrer le déplacement de la causalité, quand il dit que la nécessité est descendue du ciel sur la terre sur le plan incliné de Galilée (de l'astronomie à la physique) ["La science moderne est fille de l'astronomie ; elle est descendue du ciel sur la terre le long du plan incliné de Galilée." L'évolution créatrice, 1907, p. 195] : c'est l'appropriation par l'homme de facultés qui n'expriment plus une signature divine et dont on peut rendre compte, soit en tant que caractéristiques spécifiques à l'homme, soit comme un produit (complexe) de l'évolution. L'innéité, qui avait précédé la nécessité sur la terre est devenue une propriété exclusivement “terrestre”. Ce qui était exactement décrit et métaphysiquement validé ne sort plus, désormais, du champ de la description : la description suffit à la validation, la nécessité est matérielle et non plus divine. Il ne faut donc pas jeter le bébé de l'innéisme avec l'eau du bain de la métaphysique.

Cela signifie-t-il que les empiristes aient disparu ? Certes non. Mais on voit bien que les termes du débat ont changé. La ligne de partage s'est déplacée. Elle se situe désormais entre deux philosophies dont l'une tient que l'expérience et l'apprentissage prennent le pas sur ce qui est hérité ou ce qui est constitutif de la forme humaine, tandis que l'autre tient qu'il y a dans l'esprit un “programme” irréductible à l'expérience. Je vais présenter cette opposition par deux noms emblématiques : Skinner et Chomsky, dont l'un hérite de Locke, l'autre de Leibniz.

Skinner et Chomsky

En 1925, dans son ouvrage, Behaviorism, John Watson fit la proposition suivante :

Donnez-moi une douzaine de jeunes bébés et je vous garantis que, dans l'univers particulier où je les élèverai, je pourrai prendre n'importe lequel au hasard et l'entraîner à devenir, comme je voudrai, n'importe quel sorte de spécialiste : médecin, juriste, artiste, commerçant, patron, et même, oui, mendiant ou voleur, indépendamment de ses talents, de ses inclinations, de ses tendances, de ses capacités, de ses vocations et de la race de ses ancêtres.

Le comportement humain n'a donc pas de cause mentale, c'est l'environnement et le conditionnement, le programme stimulus-réponse avec renforcement, positif (récompense) ou négatif (punition) qui permet de rendre compte du “produit” : un juge ou un voleur…

Un disciple de Watson va dominer la psychologie américaine pendant deux décennies : Burrhus Frederik Skinner. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que la linguistique chomskienne va se révéler en opposition au behaviorisme de Skinner (qui, soi-dit en passant, valorise le renforcement positif et abandonne le renforcement négatif : ces thérapies aversives dont on peut voir un exemple dans Orange mécanique, le film de Stanley Kubrik.) Pour Skinner, donc, le langage, comme toute activité nécessitant un apprentissage, s'apprend par les techniques de conditionnement opérant et par la mise en œuvre des processus psychologiques symétriques d'enregistrement : on apprend à parler comme on apprend à monter à bicyclette en vertu de la “loi de l'effet”. Dans un ouvrage publié en 1957, Verbal Behavior, dont le titre annonce la couleur : le langage est un comportement, il présente cette conception comportementale de l'acquisition du langage.

En 1953, au cours d'une traversée de l'Atlantique marquée par un mal de mer “carabiné”, Noam Chomsky a la révélation (je m'expliquerai sur ce terme si j'en ai le temps) que le cerveau contient un “organe du langage”, biologiquement programmé, grâce auquel les enfants maîtrisent naturellement leur langue maternelle. La faculté de parole serait donc associée à un dispositif, génétiquement déterminé, dont le produit serait une “grammaire universelle” commune à toutes les langues : Chomsky est convaincu que si un martien débarquait sur terre, il constaterait que, malgré la diversité des langues parlées, malgré Babel, les terriens parlent une même langue. Il existerait donc, dans le patrimoine génétique de l'homme, quelque chose comme un “gène de la grammaire”… La proposition a évidemment de quoi surprendre.

Je vais simplement noter ici que cette hypothèse permet à Chomsky de renouer avec les théoriciens de l'innéisme, avec Descartes, avec la grammaire de Port-Royal. Ce n'est pas un hasard s'il développe ce qu'il appelle une “linguistique cartésienne”. La Grammaire de Port-Royal, je le rappelle, avait pour but de décrire une langue avant toute langue, une logique propre à toute langue, autrement dit cette grammaire universelle dont parle Chomsky. De fait, les règles et les catégories syntaxiques utilisées pour former un énoncé existent indépendamment du contenu sémantique de l'énoncé, tel un outil préexistant permettant de catégoriser l'expérience du monde...

L'hypothèse d'un fondement génétique du langage est donc avancée par Chomsky (1959 : Language 35, pp. 26-58) ainsi que par Lenneberg (1964 : The structure of Language : Readings in the Philosophy of Language (eds Fodor, J. A. & Katz, J. J. pp. 579-603, Prentice-Hall, Engelwood Cliffs, NJ). Le premier fonde son argumentation sur l'universalité du langage, la facilité et la rapidité avec laquelle les enfants sont en mesure d'apprendre leur langue maternelle et le second sur la transmission familiale de certains déficits linguistiques (à l'instar du psychiatre français Gilles de la Tourette, qui avait relevé, en 1885, que le syndrome qui porte son nom avait une base familiale).

Et ce gène de la grammaire, l'a-t-on découvert ? Non. Ce qui a été identifié, en revanche, ce sont des déficiences de la circuiterie neuronale, déficiences auxquelles on a pu remonter à partir de l'analyse de patients présentant des troubles du langage. Plus précisément, d'une famille dont les membres présentent ce trouble sur plusieurs générations : dont la transmission est génétique. Pour simplifier, on peut dire que la défaillance en cause se manifeste par la difficulté ou l'incapacité à mettre en œuvre une grammaire. Ces patients s'expriment dans une manière de pidgin. Or, ce qui caractérise le langage humain c'est, à l'inverse de cette capacité minimale à aligner des mots, cette faculté à faire des phrases nouvelles à partir de règles formelles.

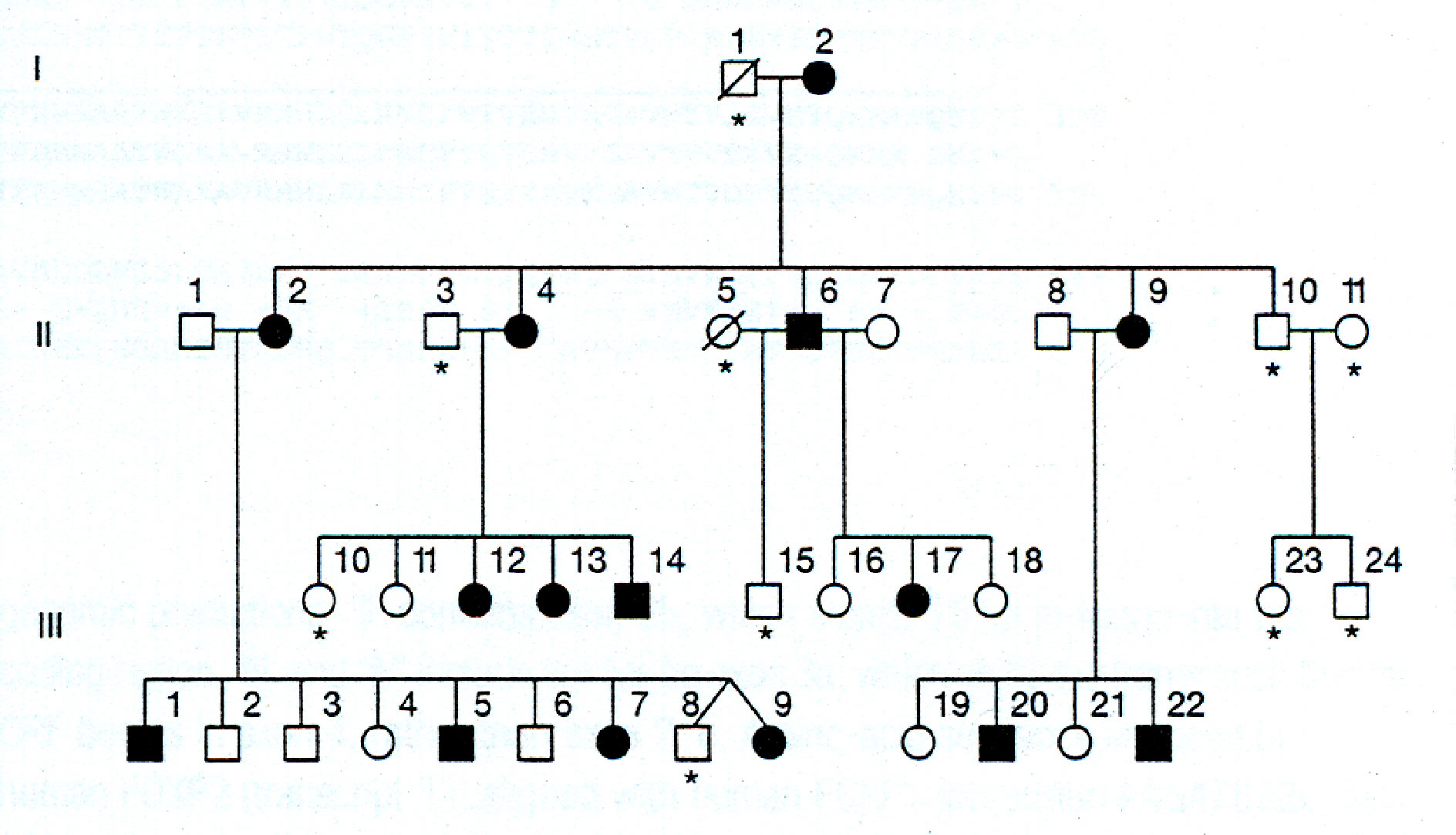

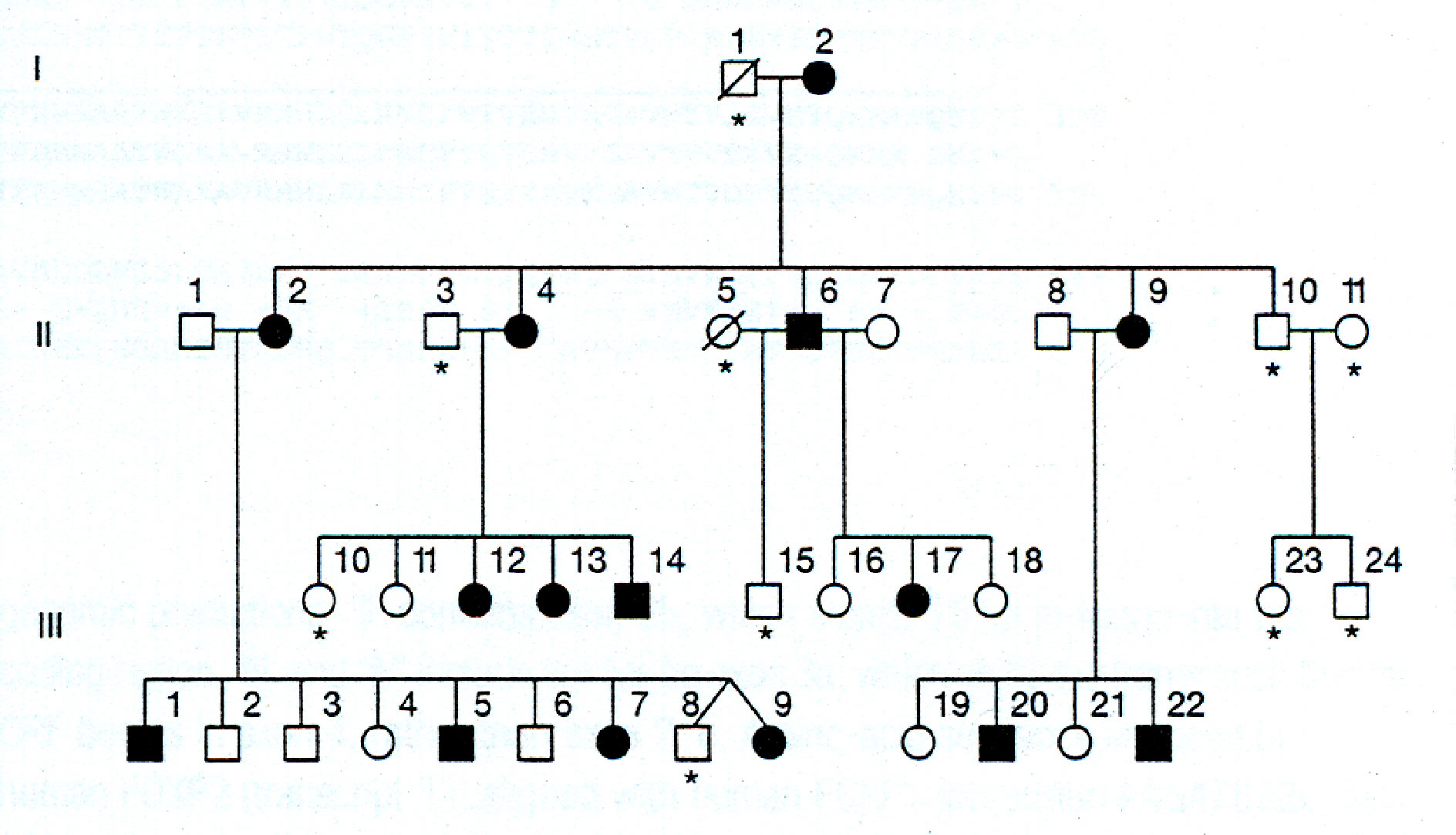

Des observations menées depuis le début des années 90 et portant sur plusieurs générations d'une même famille, les “KE's”, dont la moitié des membres sont affectés de troubles linguistiques, suggèrent une origine liée à un gène dominant autosomique (Cecilia S. L. Lai, Simon E. Fisher, Jane A. Hurst, Faraneh Vargha-Khadem & Anthony P. Monaco, Nature, vol 413, 4 octobre 2001, pp. 519-523). Ce trouble, indépendant du QI des sujets qui en sont affectés, se manifeste par des difficultés d'articulation mais ne se réduit pas, non plus, à un problème de motricité verbale. En effet, c'est aussi la reconnaissance et la maîtrise des structures de phrases – de la grammaire - qui est en cause. Ce déficit peut être mis en relation avec une anomalie d'un segment du chromosome 7, baptisé SPCH1. Des investigations sur un patient (CS) atteint de troubles identiques et non apparenté aux KE's ont permis de préciser cette localisation : le trouble relève d'une anomalie d'un gène baptisé FOXP2. L'hypothèse est que ce gène aurait une fonction dans le développement de la circuiterie neuronale qui sous-tend l'activité linguistique. Les chercheurs concluent que l'altération du gène FOXP2, caractérisée par une translocation chez le patient CS et par une mutation chez les KE, aurait des conséquences embryologiques sur le développement des structures neurales impliquées dans la parole et le langage.

Généalogie de la famille KE. Les symboles pleins désignent les individus affectés par le trouble linguistique.

Les astérisques, les membres de la famille n'ayant pu faire l'objet d'une analyse génétique.

Le gène déficient en question s'appelle le FOXP2, et il est depuis plusieurs années un objet d'intérêt pour comprendre le développement cérébral.

D'autres troubles, comme la dyslexie, semblent aussi avoir une cause génétique… Grâce à l'étude de 153 familles de dyslexiques, Jeffrey Gruen et ses collègues de l'université Yale ont montré qu'un grand nombre de cas de dyslexie est lié à un gène du chromosome 6, nommé DCDC2. Deux équipes de chercheurs, l'une américaine et l'autre européenne, ont dentifié deux nouveaux gènes responsables de la dyslexie. Si ces gènes n'engendrent pas de malformations majeures, ils seraient à l'origine de petites désorganisations des neurones affectant spécifiquement certaines aires de l'hémisphère gauche, qui sont mobilisées par l'enfant lors de l'apprentissage de la lecture. Le second gène, Robol, a été mis au jour par une équipe de chercheurs finlandais. En 2003 déjà, celle-ci avait découvert le premier “gène de la dyslexie”, nommé DYX1C1. Ces nouvelles découvertes portent à quatre le nombre de gènes corrélés à ce trouble de l'apprentissage, tous impliqués dans la migration neuronale, stade du développement cérébral embryonnaire intervenant entre la douzième et la vingt-quatrième semaine de gestation.

L'étiologie de ces deux dysfonctionnement, de la grammaire et de la lecture, qui démontre la transmission familiale (génétique) des outils cérébraux conforte l'hypothèse de l'innéisme. L'esprit humain ne vient pas au monde comme une cire vierge où l'expérience viendrait s'imprimer et se mettre en forme. Je terminerai par un exemple touchant la reconnaissance des visages. Andrew N. Meltzoff, M. Keith Moore ont démontré que des nourrissons âgés de moins d'une heure peuvent imiter les actes humains (« Persons and representation : why infant imitation is important for theories of human development », in Nadel J. & G. Butterworth, dir. Imitation in infancy, 1999, pp. 9-13). Cette expérience, plusieurs fois reproduite, montre que l'aptitude à l'imitation faciale est innée.

“Une perspective courante, développent Meltzoff et Moore, veut que les nouveau-nés ne fassent aucun lien intrinsèque entre l'expression faciale d'autrui et leurs propres expressions faciales invisibles. On pensait que de tels liens se forgeaient empiriquement, par exemple à l'aide de miroirs (rendant visible le non-vu) ou par exploration manuelle des visages (rendant tangible à la fois le moi et l'autre). Pour éliminer ces expériences d'apprentissage nous avons testé l'imitation chez des nouveau-nés en contexte hospitalier (Meltzoff et Moore, 1983, 1989), le plus jeune étant âgé de 42 minutes. Ce test porta sur un grand échantillon de nouveau-nés (N = 80). Les résultats attestèrent une imitation faciale réussie”. “On vit des nouveaux-nés de 6 semaines se livrer à une imitation différée au terme d'une interruption de 24 heures. (Meltzoff et Moore, 1994) Les nourrissons auxquels un adulte montra un geste revinrent le lendemain et le virent poser avec un visage inexpressif. Ils regardèrent fixement ce visage et se livrèrent ensuite à une imitation de mémoire. Il n'est pas raisonnable de prétendre que les bébés ont un “réflexe” qui se déclenche un jour après la disparition de l'acte cible.”

Dans la continuité de ces expériences destinées à étudier les capacités cognitives du bébé, la méthode d'observation dite “du regard préférentiel” (le bébé réagissant à une situation nouvelle en l'explorant plus longuement) a permis de montrer que la conscience de soi du bébé se développe bien avant le “stade du miroir” (dix-huit mois). Dès le troisième mois, les nourrissons sont en effet conscients de leur corps en tant qu'entité dynamique. C'est qu'a pu établir une série d'expériences menées à l'université d'Emory à Atlanta, en Géorgie. On présente simultanément à des bébés de trois mois deux vidéos en direct de leur corps sur un écran de télévision, l'une captée par une caméra placée derrière eux et correspondant à une image “égocentrique”, l'autre prise de face et donnant une image symétrique. Ils manifestent une préférence marquée pour la perception “allocentrique”, ce qui montre que le bébé de trois mois est déjà capable d'identifier sa propre expérience corporelle. Dès les premiers jours de la naissance, il disposerait d'un sens “écologique” de la perception de soi.

Locke et l'inquiétude ; "psychologie" de l'empirisme et de l'innéisme

Le maître-mot de l'Essai sur l'entendement humain n'est pas tant celui de “sensation” (d'où procèdent les idées de l'esprit, les préceptes moraux, l'activité de l'âme) que celui d'uneasiness que Pierre Coste rend par le terme d'“inquiétude”, imprimé en caractères italiques. Manque d'aise et de tranquillité de l'âme, lié à l'absence d'un bien qui procurerait du plaisir s'il était présent, l'inquiétude n'est donc pas à proprement parler une douleur, mais plutôt un malaise et peut incliner l'âme aussi bien à fuir une douleur qu'à rechercher un plaisir. Dans le chapitre 2.20 de l'Essai, où il expose sa théorie des passions, Locke ajoute l'inquiétude aux deux passions simples que sont le plaisir et la douleur. En réalité, l'inquiétude est le moteur de l'action. “L'inquiétude qu'un homme ressent en lui-même pour l'absence d'une chose qui lui donnerait du plaisir si elle était présente, c'est ce qu'on nomme désir, qui est plus ou moins grand selon que cette inquiétude est plus ou moins ardente. Et il ne sera peut-être pas inutile de remarquer en passant que l'inquiétude est le principal, pour ne pas dire le seul aiguillon qui excite l'industrie et l'activité des hommes.” (les italiques sont nôtres)

S'il fallait faire la psychologie de l'empirisme, comparé à l'innéisme, on pourrait dire que l'empiriste (on l'a noté) ne croit pas à l'harmonie préétablie, il est l'ouvrier d'un monde à construire. Locke, philosophe juriste de la Constitution anglaise et de la Nouvelle-Angleterre, est le philosophe du travail (“Le travail, qui était le mien, d'arracher ces choses de l'état de possessions communes où elles étaient, y a fixé ma propriété.” Second Traité du Gouvernement Civil), de la conquête et de l'expansion coloniale. Dans une lettre datée du 10 juin 1831, Tocqueville en Amérique décrit ainsi “les deux caractères saillants qui distinguent ce peuple-ci […] : l'esprit industriel et l'inquiétude de l'esprit”. Le pionnier, “cet homme inconnu est le représentant d'une race à laquelle l'avenir du Nouveau Monde appartient, race inquiète, raisonnante et aventureuse qui fait froidement ce que l'ardeur seule des passions explique, qui trafique de tout sans excepter même la morale et la religion”. (Voyage en Amérique, 1991, édition de la Pléïade, I, p. 373) “Sur ses traits sillonnés par les soins de la vie règne un air d'intelligence pratique, de froide et persévérante énergie qui frappe au premier abord.” (id. p. 372) “Nation de conquérants […] qui s'enfonce dans les solitudes de l'Amérique avec une hache et des journaux […] qui […] n'a qu'une pensée, et qui marche à l'acquisition des richesses, unique but de ses travaux, avec une persévérance et un mépris de la vie, qu'on pourrait appeler de l'héroïsme si ce nom convenait à autre chose qu'à la vertu.” (id. 373). Skinner est au melting-pot, ce que Locke est au pionnier (voir : chapitre 8.14 : L'invention néolithique ou : le triomphe des fermiers). Le creuset américain est un monde ouvert, où rien n'est programmé, où règne l'idéal du self made man.

|

|

|