|

« On chargea le cadavre sur le bât d'une bête de somme,

l’autre côté étant lesté de ses écrits... »

(Ibn 'Arabî sur la mort d'Averroès,

Al-Futûhât al-Makkiya,

édition du Caire 1329,

vol. I, pp. 153-154)

Dans l'édition traditionnelle, les publications sont économiquement raisonnées, les auteurs sélectionnés et reconnus, le lectorat dépendant et anonyme. Sur le réseau, à l'inverse, la publication est libre et « gratuite » et il y a une équivalence théorique des rôles : les outils du réseau autorisent en effet ce passage à l'acte qui fait du lecteur un auteur (au moins virtuel) :

- son utilisation ne requiert aucune compétence technique (les plates-formes de diffusion sont conçues pour une mise en ligne automatique ; tenir un blog ou construire un site, c'est « comme une lettre à la poste » et ne coûte pratiquement rien, comparé à l'édition sur papier) ;

- tous les auteurs-lecteurs sont égaux, puisqu'ils ont en partage le même medium, la langue naturelle.

Les outils du réseau tendent à démythifier le statut d'auteur : en rendant les sources accessibles, en facilitant l'échange et la copie, en mettant à nu la fabrique du savoir et en banalisant la publication. Avec la concurrence du réseau, l'auteur cesse, de fait, d'être le pourvoyeur et l'antonyme du lecteur, l'auctoritas (et la notabilité qui lui est associée) tend à disparaître sous la multiplicité et l'anonymat des cyberauteurs.

L'auteur et ses droits

Un auteur est un « publiant » (terme utilisé par l’« Agence d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur ») qui présente, dans ses articles et ouvrages, une hypothèse, une interprétation ou une théorie dont il revendique la paternité. Un auteur vraiment auteur a, comme on dit en philosophie, un « système », qualité qui justifie les jugements du type : « Valéry, ou Alain..., ne sont pas vraiment des philosophes : ils n'ont pas de “système” ». L'historien de la philosophie a ainsi pour visée, tel ce professeur qui donna à sa chaire au Collège de France le nom d'« Histoire et technologie des systèmes philosophiques », de mettre en évidence l'architectonique de ces corps de doctrine, précisément. Un « système » est construit sur une intuition fondamentale qui permet d'unifier sous un même dispositif explicatif un ensemble de faits, de résoudre les contradictions des systèmes antérieurs (ou adverses), de proposer de l'impensé et de trancher ainsi, « définitivement », ce qui fait débat parmi les spécialistes. L'auteur de cette veine exerce un leadership dans sa discipline et son autorité emporte des conséquences matérielles et symboliques : une école, des disciples, des situations académiques ou éditoriales...

Cette systématicité porte un effet d'aubaine qui crédite l'auteur d'une capacité explicative proportionnelle à son autorité scientifique (ou médiatique). Pour prendre un exemple simple et emblématique : l'aura d'un auteur dont on a célébré avec un éclat légitime le centenaire (« L'homme qui a révolutionné la pensée », annonce la couverture du Point du 24 avril 2008) continue de faire de briller, comme la clarté des étoiles qui nous parvient alors qu'elles sont éteintes depuis des années-lumière, une théorie touchant la prohibition de l'inceste, invalidée depuis un demi-siècle, que les manuels, les professeurs et la télévision présentent presque invariablement comme une vérité première. Ou cet autre, plus controversé, mais chez qui l'effet d'aubaine est systématique : une « œuvre essentielle de notre temps » qui permet d'expliquer d'un même considérant : l'interdit de l'inceste (elle aussi, mais autrement), le mythe d'Œdipe, l'anthropophagie rituelle, les tabous touchant la gémellité, la royauté sacrée, les phénomènes de bouc émissaire, le sacrifice, la violence au sein des sociétés humaines..., toutes choses qui sont « la même chose essentiellement que partout ailleurs » et ce, « depuis la fondation du monde ». Rien moins. – En dépit de ce principe de sens commun selon lequel, quand l'extension épuise la compréhension, « ce qui explique tout n'explique rien ».

Le changement de medium, qui transforme la relation émetteur/récepteur, renvoie l'auteur à sa grandeur. A la différence du livre, le réseau n'est pas appropriable ; il n'a ni début ni fin (« Son début est sa fin ; sa fin est son début. C'est comme le rampement du serpent de Sakala, on n'arrive pas à savoir par quel bout ça commence » - Jaiminïya-Brâhmana, 1, 258). La seule idée de « somme », contraire à l'esprit d'incomplétude qui anime la recherche, lui est étrangère.

Le réseau et ses outils

Une étude du CREDOC (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) qui date d’une dizaine d’années (2008) révèle que plus de sept millions de Français (14 % de la population) animeraient un blog ou un site Internet. Ce taux était de 53 % chez les adolescents. Au 30 juin 2017, selon l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), « 88 % des Français sont des internautes et 100 % chez les 12/39 ans ». Un paradoxe de l'outil numérique, c'est qu'il semble à lui seul producteur de savoir. Il autorise la transformation de la proposition « Le savoir appartient à tous » en : « Le savoir est produit par tous ». Le réseau crée en effet une nouvelle figure éditoriale, moyenne entre le lecteur et l'auteur : le cyberauteur, « vulgarisauteur » ou « agrégauteur » qui assume, anonymement et collectivement, l'autorité du savoir. La nature même des encyclopédies collaboratives (comme des blogs ou forums) confirme cette permutation théorique, de fait et de droit, entre auteur et lecteur. L'auteur n'est plus celui qui a autorité (auctor) et intérêt à avoir autorité (qui fonde son droit d'auteur). Le savoir est repris, mis à portée, retaillé au format de la notice par des intermédiaires, démocratisé et démythifié par des polygraphes polydactyles, anonymes et bénévoles. Les quelques centaines d'auteurs de notices d'encyclopédies professionnelles ne peuvent rivaliser avec les millions de contributeurs de Wikipedia. Il se trouve toujours un internaute capable d'écrire une notice sur un improbable sujet, traduit (éventuellement) en 285 langues, l'ensemble composant une somme plus de 22 millions d'articles qu'aucun projet éditorial classique ne serait en mesure de réaliser. L’agrégauteur a aujourd’hui à disposition des automates de recherche qui balaient l’info 24 heures sur 24 (et qui peuvent d’ailleurs se passer de toute instance de contrôle – voire se donner pour de véritables auteurs).

Le « photocopillage » évitait d'avoir à acheter le livre en le reproduisant à moindre coût ; cette colossale machine à photocopier (navigateurs et logiciels sont conçus pour faciliter l'échange, l'aspiration des sites et la copie des données) qu'est le réseau permet de réaliser, à peu de frais et de manière immatérielle, le livre des livres dont rêvait Jorge Luis Borges – et de faire l'économie de l'auteur. C'est une plainte récurrente des enseignants que le plagiat des élèves et des étudiants, plagiat dont le réseau est rendu responsable (quand bien même il existe, concurremment aux moteurs de recherche et aux logiciels de copie, des logiciels permettant de débusquer la copie – ce qui peut se faire, d'ailleurs, avec un banal moteur de recherche). Selon une enquête réalisée en 2006 auprès de 60.000 étudiants américains par un professeur d'une université du New Jersey, 37% d'entre eux reconnaissent avoir copié certaines parties de leur mémoire trimestriel ou de fin d'année sur le Web. Une large majorité (77%) ne voit pas le mal qu'il y a à faire des emprunts sur Internet. « C'est tellement évident, tellement facile, tellement anonyme », commente le professeur en cause à l'agence Reuters.

(source : http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39363974,00.htm -11 octobre 2006)

Cette réalité pose évidemment la question du « droit » de l'auteur, notion moderne, contemporaine de l'assomption de l'individu et de la notion de propriété intellectuelle. Il suffira de rappeler ici que les affaires de plagiat révèlent parfois la nature incertaine de l'auctoritas. Un polygraphe qui se compare modestement à Montaigne et à Pic de la Mirandole (selon un encart publicitaire publié dans Le Monde), épinglé pour plagiat en 1983 (ce qui lui a valu le qualificatif de « Piqueur de la Mirandole ») attaque à son tour pour plagiat un auteur citant des documents qu'il avait lui-même utilisés – s'appropriant d'ailleurs une matière à la fois officielle et privée à laquelle sa fonction lui donnait accès (des conversations entre un prix Nobel et un président qui devaient constituer la matière d'un livre du prix Nobel). Le tribunal saisi relèvera que l'ouvrage attaqué utilisait des « documents d'archives » appartenant au domaine public (documents « ne [pouvant] se prévaloir d'aucune propriété intellectuelle ») et déboutera le plaignant (T.G.I. de Paris, jugement du 24 mars 1999). L’accusateur se dénonce, en réalité, par cette tapageuse et nauséabonde infatuation : « C'est la poule qui chante qui a pondu l'œuf ! » À propos de la première affaire (1983), un journaliste du Canard enchaîné écrira : « Il travaille, dit-il, tous les jours de quatre à sept heures du matin. Essayons d'imaginer ce que sont ces séances de travail matinal. Dans le silence de la nuit, on doit plus entendre le bruit du ciseau que la plume du stylo… » Au bruit des ciseaux près, n'est-ce pas là le travail qu'exécute aujourd'hui, anonymement et silencieusement, le cyberauteur, celui de la collecte et de la mise en forme du savoir ? Au fond, dans l'ouvrage de ce polygraphe, il n'y aurait qu'une qualification en trop : celle d'auteur. Légitime en passeur, dérisoire quand il se donne pour ce qu’il n’est pas, ce non-auteur type (auctor : augere-agere) n'augmente (augere) en rien le poids du savoir quand son agitation se consume dans le faire accroire et le vain souci du nom.

L'auteur (le vrai, celui qui pèse en savoir – au propre et au figuré – tel Averroès dans les Illuminations d'Ibn Arabi) exécute un travail requérant un accès spécialisé et délivre au lecteur une production originale. Sur le réseau, l'information est disponible et surabondante et le cyberauteur sélectionne et adapte au fur et à mesure de l'avancée des connaissances un savoir non exclusif, perfectible, constitué d'informations accessibles à tous et dont il n’est évidemment pas l’auteur.

« L’arracheur de navets longs

montre le chemin

avec un navet long. »

Kobayashi Issa (1763-1828)

La fonction du cyberauteur est une fonction de vieille et d'agrégation de l'information pertinente. Non seulement le lecteur moyen accède-t-il à des flux (RSS) qu'il aurait pu atteindre directement, mais il est aussi en mesure de savoir comment le cyberauteur a produit sa notice (qui liste les liens qui en sont à l'origine). La comparaison vaut pour les journaux les plus traditionnels où l'on voit aujourd'hui les blogs de lecteurs (et les agrégateurs) concurrencer les « signatures » et les journalistes professionnels – de fait, agrégauteurs dont la principale activité consiste à recycler les communiqués des agences de presse, ce que la mise en ligne permet de constater dans l'instant. Le réseau développe ainsi une production de l'information fondée sur une mutualisation (moi, je sais installer un va-et-vient électrique, toi tu es incollable sur le phrasé proustien) qui, multipliée en un échange généralisé, authentifie le sentiment d'une co-production du savoir. Certes, la matière de plupart des notices des encyclopédies collaboratives provient d'ouvrages spécialisés ou d'encyclopédies classiques ; certes, ce « livre » sans auteur (livre de toutes les cultures et de toutes les techniques) est virtuel, « illisible » et s'utilise en libre-service et non en « prêt à penser » idéologique. Il y a pourtant là un déplacement qui interroge : l'essor du réseau est contemporain de la disparition de l'auteur-gourou, cette figure qui a longtemps accompagné le développement des sciences humaines. Le succès de librairie des Écrits de Jacques Lacan (1966) ou des Mots et les choses de Michel Foucault (1966) serait-il possible aujourd'hui ? Faute d'auteurs de cette nature ? A moins que ce ne soit la configuration de la diffusion de l’information qui ait changé.

La nature horizontale, arachnéenne et décentralisée du réseau, alimenté par des contributeurs ordinaires et bénévoles, mieux que les systèmes totalisants construits sur l'intuition centralisatrice et pyramidale d'un auctor, n'est-elle pas plus adaptée à la réalité de la recherche, caractérisée par la parcellisation, la dissémination puis l'échange des savoirs, et à l'effective participation du nombre à l'édifice provisoire de la connaissance ? Au fond, la recherche, en sciences humaines précisément, n'est-ce pas, à l'image de la construction d'une notice, communautaire et anonyme, un empilement de sources, un croisement d'informations, une reprise de questions imprescriptibles qui, telle une vis d'Archimède, brassent une matière jamais épuisée ? Le chercheur, de même que l'enseignant qui s'efface devant les connaissances qu'il met en perspective, n'est-il pas, naturellement, ce cyberauteur, ce « vulgarisauteur » qui, sans doute, doit se faire un nom pour les besoins de son avancement, mais qui se sait à la fois débiteur et créditeur ordinaire de sa communauté. La célèbre formule de Bernard de Chartres : « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants » signifie que nous voyons plus loin qu'eux, quelles que soient nos infirmités, elle signifie aussi, aujourd'hui, que les lilliputiens, tels les personnages du conte de Swift – étant reconnu conventionnel l'ordre des octets (big endian bit order versus little endian bit order) et la paix régnant aujourd'hui à Lilliput – sont en mesure d'épingler les géants...

L'avantage le plus visible de la publication en ligne, c'est la mise à jour instantanée. Qui a travaillé en bibliothèque voici un certain nombre d’années a probablement gardé l'image du documentaliste dont l'occupation consistait, tel Sisyphe et son rocher, à insérer périodiquement dans la collection des JurisClasseurs les nouvelles dispositions réglementaires. Acheter un Code d'occasion, c'est faire une mauvaise affaire (à moins de s'intéresser à l'histoire du droit), car seule la dernière édition est la bonne. Avec la publication en ligne, la dernière version « écrase » d'un seul clic (si besoin) la précédente. Il est donc possible d'insérer dans l'instant un nouveau développement scientifique dans la présentation d'un dossier. Le temps de l'article et le temps du cyberarticle sont deux : « un rédacteur du papier peaufinera son article jusqu'au bouclage ; un journaliste du Web n'hésitera pas à mettre en ligne une version provisoire, avec la mention “plus d'info à venir” ». L'édifice du savoir, dans sa version définitive, est un toujours un brouillon...

Cet exemple banal montre que les ressources de l'hypertexte peuvent être mobilisées pour faire pièce à la matérialisation et à l'immobilisation du savoir. Un intérêt immédiat de cette conversion de la production culturelle (textes, formes, couleurs et sons) dans un vocabulaire commun, couplé à la facilité de la transmission électronique, est de constituer un outil « universel » et modulable à la demande. Un « couteau suisse » qui n'aurait qu'une seule lame, celle du binary digit. La classique note de bas de page de l'imprimé, quelle que soit sa longueur, le corps « microcospique » de ses caractères (les annuaires téléphoniques de la côte Ouest étaient autrefois livrés avec une loupe...) ou la multiplicité de ses renvois, ne peuvent se mesurer à la puissance de l'hyperlien qui, dans l'instant, est en mesure de mettre en connexion toutes les références pertinentes. La numérisation du savoir, interconnecté d'hyperliens, autorise l'utilisateur à convoquer, par exemple, non seulement toutes les informations usuelles, mais aussi des ouvrages anciens ou introuvables (avec Google, Europeana, Gallica...) qui ne sont normalement accessibles qu'aux universitaires avec une carte d'accès aux bibliothèques spécialisées. La numérisation n’a pas seulement bouleversé les mœurs et démonétisé les « rats de bibliothèque », « vers de livre » (Bücherwurm) et autres Chelifer cancroides (évoqué par Aristote dans son Histoire des animaux, ch. XXVI, 558 a), les frustrant de cellulose, de cuir ou de colle, elle leur a découvert des concurrents. Le réseau supporte ainsi la multiplication sans fin de contributions issues d'agrégateurs, de logiciels de veille, de moteurs de recherche – de cyberauteurs – qui explorent en permanence cette gigantesque bibliothèque que constitue l'ensemble des pages HTML (en 2016, Google annonçait cinq milliards de pages indexées, trente milliards en 2018, vingt milliards de sites étant visités chaque jour par les robots de la firme).

Ce changement d'échelle est celui de la numérisation par rapport à l'analogie. Homo sapiens est programmé pour parler, mais nullement pour lire et pour écrire. L'inscription de la voix ou de la pensée sur un support matériel engage le sens naturellement transmis par élocution ou énonciation dans une logique propre à ce support. Cette « trahison » est inhérente à toute traduction, conformément à l’adage. C'est l'enfant qui parle hors la présence de son père du Phèdre. Dans un autre registre, de façon apparentée, il existe des rythmes naturels du temps (circadien, lunaire, solaire), mais le sentiment subjectif de la durée ne se reconnaît pas dans ses expressions comptables. De même que la création d'instruments à mesurer le temps ne crée pas un temps inédit, mais prête à dissocier l'objectif et le subjectif, de même, l'« indépendance » matérialisée par la logique et la vie propre du support de l'information emporte-t-elle des conséquences psycho-cognitives.

L'impersonnalisation de l'écrit commence avec les interprétations et les expressions allographes de la pensée de l'auteur, quand l'écrivain perd la main. (Ce qui fait le prix de l'autographe ne tient pas seulement à son unicité par rapport à la multiplicité des tirages, le fétichisme dont il peut faire l'objet se justifie par le fait qu'il exprime la présence physique de l'auteur.) Certains hommes de plume ne peuvent écrire, i. e. créer, qu'avec leur Meisterstuck Mont Blanc. Mais on peut penser aussi que la dactylographie (et ses avatars numériques de type digital pen), à l'inverse, où la frappe génératrice de lettres formatées remplace la pulsation, la respiration et les ratures de la chirographie, confère au texte une objectivité et une indépendance qui libèrent le concepteur (exonéré de sa graphie et des émois tactiles qu'elle engramme) et le légitiment d'autant. L'encapsulation de l'information par les langages de type HTML (et sa mise en ligne) n'est ainsi qu'une extension de la technique qui permet à la parole vive de survivre à ses expressions, autorisant conservation et totalisation du savoir. Le réseau, à l'échelle planétaire et à la faveur des ressources de l'électronique (et bientôt de la photonique), constitue ainsi, avec son maillage de liens hypertextes mettant en relation toutes les expressions digitales, un monde physiquement virtuel mais ontologiquement réel où ce sont les auteurs qui sont irréels, transparents, équipollents, déductibles les uns des autres, sinon interchangeables. Formatés dans une police commune.

Le cyberauteur, outre ce changement de statut associé à la technique qu'il sert, n'est-il pas, aussi, différent à d'autres titres ? Si l'auteur n'a plus, seul, autorité, le champ est ouvert à une apparente « démocratie scientifique » qui n'a de limite que les limites techniques de l'auto-publication – i. e. à peu près aucune. Le réseau permet d'échapper aux filtres de la reproduction et donne matière, à sa façon, à l'adage qui énonce que « les idées, par essence et par destination, sont – doivent être – de libre parcours ». L'examen du profil du cyberauteur universitaire, par exemple, fait apparaître une production spécifique, comparée aux publications académiques :

- une plus grande liberté : le cyberauteur abandonne fréquemment son statut d'« écrivant », bridé par la norme, pour celui d'écrivain et se livre à cet exercice périlleux (dans son blog qui a remplacé la page perso) qui consiste à faire sa propre réclame : recension de ses publications et de ses prestations, argus des critiques et des compte-rendus de ses œuvres, mise en ligne de son agenda, etc., le cyberauteur est son propre impresario ;

- le cyberauteur est un universitaire en rupture de ban, égaré dans des problématiques controversées (crypto-zoologie, para-sciences...) ;

- la cyberpublication paraît offrir un hébergement naturel, en effet, aux productions parallèles : elle aurait pu accueillir les anagrammes (posthumes) de Ferdinand de Saussure – sous un pseudonyme, peut-être – ou la publication (contestée) des prédictions de Nostradamus par Georges Dumézil ;

- elle accueille, de fait, les recherches hors champ de spécialité : quand l'universitaire se veut transversal ou pluridisciplinaire, systématique (et non reconnu comme tel).

Tous ces scrupules, empêchements, interdits – le poids de ces règles – peuvent donc être levés, neutralisés, défiés par un geste minimal, d'une simplicité et d'une économie déconcertantes : le clic du transfert (FTP) vers la publication en ligne où le songe-creux a même rang que l'auteur. Il suffit donc de la pression d'un doigt, d'un clic, pour réaliser, dans l'instant et gratuitement, ce que l'éditeur publie contre « une pléthore » de conditions : évaluation, autopsie, censure, réécriture, rétribution (±), contrat et autres stipulations (mobilisant une cascade de métiers et d'intérêts étrangers au sens de l'information transmise). Il n'empêche : cette auto-publication, comme toute activité solitaire – « l'homme seul est en mauvaise compagnie » – a quelque chose d'un peu honteux...

D'une manière plus académique, la conception de la licence Creative Commons repose sur le constat qu'il n'a jamais été aussi facile de partager le savoir d'un point de vue technique, alors que le statut juridique de la publication reste prisonnier de l'imprimé quand l'éditeur, ce tiers dont le réseau peut faire l'économie, est un ayant droit. Le projet Science Commons (http://fr.creativecommons.org/index.htm) réunit ainsi, dans un esprit « 2.0 » ou « 3.0 », des scientifiques qui souhaitent constituer des bases de données immédiatement accessibles à la communauté des chercheurs. L’OpenWetWare du MIT (www.openwetware.org) ou le Centre pour la communication scientifique directe du CNRS (www.ccsd.cnrs.fr) ont été créés dans un but identique. Multiplication exponentielle des échanges et création d'archives ouvertes, cette culture, qui a pour principal frein la course individuelle à l'antériorité, sert l'esprit collectif de la création scientifique.

L’hyperlien

Le terme hyper exprime les limites de la perception. En mathématiques, ce mot désigne ce qui ne peut être vu en trois dimensions (l'hypercube possède ainsi quatre dimensions : l'hypercube est au cube ce que le cube est au carré). L'écran d'ordinateur, qui permet de visualiser et de faire défiler le texte ou l'image met en scène deux dimensions. Les hyperliens peuvent, pour partie et spécifiquement, être mis en perspective par la troisième dimension, mais ce qui caractérise l'objet virtuel réalisé à l'aide d'hyperliens, c'est son invisibilité et sa nature aléatoire : on ne peut le saisir dans sa globalité et sa réalisation donne la main à l'utilisateur. L'écran, comme la page du livre, est bien là – la capture d'écran peut être imprimée – mais le réseau des hyperliens (sauf à le programmer) ne peut être imprimé en même temps que les fichiers qu'il met en connexion. S'il est, certes, impossible d'embrasser la lecture d'un livre d'un seul coup d'œil, au moins la matérialité de l'objet-livre en démontre-t-elle l'unité et en visualise le propos. L'hyperlien, lui, défie la perception. Quand le volume (volumen vient de volvere : rouler) qu'on roule ou déroule horizontalement, le rotulus (le rôle – qui donne : enrôlement, contrôleur...) qu'on roule ou déroule verticalement, le codex (codex : tablette pour écrire, puis feuilles reliées, livre) qu'on feuillette, matérialisent une inscription, l'hyperlien définit un monde virtuel qui met l'utilisateur au centre d'un réseau immatériel. Grâce au « clic », ce dispositif de pointage, de sélection et d'activation de l'hyperlien, l'utilisateur déplace le centre et parcourt les hyperfichiers au gré de son intérêt.

La consolation de l'écrit sur papier (ou sur papyrus – en grec : byblos), telle que le poète latin Marcus Valerius Martialis la représente avec une ironie d'un mordant désabusé (quid dentem dente juvabit rodere ?), c'est l'utilisation seconde du support : Ne toga cordylis et paenula desit oliuis / aut inopem metuat sordida blatta famem / perdite Niliacas, Musae, mea damna, papyros (XIII, 1) [c'est-à-dire, en tropicalisant quelque peu les références : « Pour servir de toge aux bichiques (malgache bichika : alevins de cabot bouche ronde, gobiidae), de cornet aux jujubes (Ziziphus jujuba), de pitance au répugnant cafard (Blatta orientalis L.), Muse, abandonne ces papyrus qui sont la cause de mes tourments ».] Mais que demander aux Muses quand tout est virtuel – et que seule est réelle, en l'espèce, la pollution de matériaux non recyclables (le plomb, l'arsenic, le cadmium, le mercure, le lithium, l'aluminium...) qui entrent dans la composition des ordinateurs ?

Le torrent de la bande passante du web, davantage encore que le « monument de l'illisible », avec son flot incontrôlé de milliards de pages HTML, offre à qui s'y confie l'improbable opportunité d'une rencontre, aléatoire (quand on tombe sur une page par hasard) et casuelle (quand on navigue à sa guise sur cette page). L'auteur a autant de chances de trouver son lecteur idéal dans ce chaos que la tortue du proverbe coréen, qui remonte à la surface de l'océan une fois tous les cent ans, de passer la tête dans l'œil de la planche de pin qui dérive sur les flots. On peut considérer, à la manière désabusée de Martial, que l'absence de visibilité propre à l'hyperlien (mais son accessibilité universelle), l'imperfection du signal électronique (mais sa transmission quasi instantanée), la volatilité des pages HTML (corollaire de leur gratuité), l'absence de toute évaluation des opinions qui s'expriment sur l'internet (qui signifie qu'elles se valent toutes)..., ces propriétés ambigües du virtuel et de l'immatériel résument le caractère caduc et incertain de la recherche en sciences humaines : à l'écoute de la diversité du monde mais fatalement partiale et partielle, nécessaire mais explétive, anonyme et idiotique, emportée dans le flot commun. Le medium administre, conditionne et donne son titre au message. Il ne manquait rien au monde quand tu n'y étais pas. Il n'y manquera rien quand tu n'y seras plus (Omar Khayyam, Rubaïyat, 75). Loin de démotiver, ce rappel électronique à la juste échelle, n'oblige-t-il pas ?

Avec cette conscience de la relativité et de l'impermanence, s'exprime la question de la diffusion de la recherche à laquelle l'internet donne, à sa manière, une réponse. La crise de l'édition en sciences humaines n'est pas seulement due à l'arrivée – déjà – d'une nouvelle technique de reproduction et de diffusion qui déclasse, non pas le livre, mais la rentabilité de son édition, à ce que l'on a dénommé le « photocopillage » (supra). Elle tient dans la rencontre, qui a toujours été sujette à question, d'une activité gratuite, celle de la recherche, et d'une activité commerciale, celle de l'édition.

Le champ des sciences humaines est aujourd'hui majoritairement couvert par des publications qui visent le public des étudiants (manuels, dictionnaires, « annales » et « corrigés » pour l'essentiel) et, pour une part de plus en plus réduite, par des publications spécialisées, assurées par des marques assises sur l'édition littéraire. Pour remédier à cette crise du marché, deux réponses. La première, qu'on pourrait caractériser par la « stratégie de la Valise en carton », consiste à tenir la plume à des personnages déjà publics, notables ou people, et (éventuellement) à entraîner dans le fil de ces succès commerciaux des auteurs plus « pointus » et moins « porteurs », ce que la politique commerciale en cause appelle « prendre des risques ». Ce souci de la diffusion est bien entendu constitutif du métier d'éditeur. C'était la recommandation de Raymond Queneau à un auteur éconduit : « Faites vous connaître, on vous publiera ».

La seconde réponse consiste à démarcher les universités en leur proposant, à leurs frais mais pour un coût raisonnable (et pour cause), un contrat d'édition type, duplicable à l'infini pour autant que le financement public des budgets de recherche est en mesure d’y pourvoir, qui assure la publication des travaux de leurs enseignants-chercheurs. L'amour-propre du chercheur et sa reconnaissance professionnelle étant conditionnés par la publication de ses travaux – publish or perish, paraître ou disparaître – cette recette d'auto-publication (je vous édite à vos frais), qui est tout bénéfice pour l'éditeur, a permis de constituer, en quelques années, des catalogues défiant quantitativement toute comparaison et la plupart des marques, à des degrés divers, y ont aujourd'hui recours. Mais son succès est évidemment inversement proportionnel à sa crédibilité scientifique. Certaine jaquette d'éditeur est ainsi devenue un stigmate. Lorsqu'un candidat se présente au recrutement universitaire avec ce type de publication en guise de caution scientifique, il signifie en réalité à son jury qu'il n'a pas trouvé d'éditeur. Pour redorer la casaque sous laquelle il fait courir ses auteurs, l'éditeur a alors recours au procédé visé plus haut : il publie, à son compte cette fois, des travaux spécialisés ou des auteurs courants qui signifient et son désintéressement matériel et son amour du métier... Tout ceci n'a évidemment qu'un temps. Ce service, où le métier d'éditeur se réduit à celui d'imprimeur (l'éditeur demande aujourd'hui à l'auteur de lui fournir le « prêt à clicher » qu'il transmettra à l'imprimeur sous-traitant) peut être rendu par l'internet. Quasi gratuitement. Et pour le cyberauteur – les outils de l'auto-édition étant à la portée de tous – et pour le lecteur.

Il reste bien entendu la question de la lisibilité (qui spécifiait l'activité propre de l'éditeur)... Dans un documentaire d'Alain Resnais sur la Bibliothèque Nationale (Toute la mémoire du monde, 1956), l'académicien Paul Valéry (cité) considère avec une distance désabusée cette accumulation de livres rangés sur les rayons, « le dos tourné à la vie », qui « exhaussent le monument de l'illisible ». L'illisibilité n'est pas une invention du flot électronique. Elle est la contre-partie obligée de la liberté de penser et de la liberté d'écrire quand celles-ci ne coûtent rien. L'internet ne multiplie pas la médiocrité, il démultiplie seulement sa capacité d'épanchement. La technologie utilisée par les sites marchands au slogan du type Broadcast Yourself !... (Myspace, Facebook, Youtube...) entretient sans doute une complaisance où l'amour de soi tient lieu d'invention (des « millions de singes derrière leur clavier alimentant une jungle de médiocrité » écrit un critique – ces miroirs aux alouettes ou pièges à egos étant pain béni pour les publicitaires et les marchands). Mais elle permet aussi, d’aventure, d'échapper aux filtres de la reproduction. Ce qui suffit à la légitimer.

On peut trouver sur le Net des plateformes qui permettent de visionner des vidéos YouTube à… (quasi) zéro vue, des sites qui diffusent des morceaux qui n'ont jamais été écoutés, des tweets jamais lus et autres incognitube(s). Chaque minute qui passe, des centaines d'heures d'images, de sons, de signes sont anonymement et automatiquement archivées dans les serveurs, venant, à planté, remplir les abysses et grossir le flot de l'internet… La généralité de ces contributions, d'une banalité consternante, entretient la respiration de la liberté. Il y a quelque chose de rassurant et de surréaliste à la fois au constat que des individus ordinaires (dont vous faites partie) s'occupent à produire et à mettre en ligne des œuvres ou des messages que probablement (quasi) personne ne réceptionnera. Tel, en son temps, le « prince des penseurs », Jean-Pierre Brisset, ici convié, sans « protecteur autre que le grand Dieu tout-puissant qui [l']emploie », qui déclare ne se connaître aucun disciple après trente ans d'épreuves et qui fera candidement de l'auteur du canular qui l'a publiquement et cyniquement tourné en dérision (l'intronisant héros d'une mascarade médiatique dont il était en réalité la victime - voir supra), son légataire universel…

« Les idées, par essence et par destination, sont de libre parcours », on l’a noté. L'internet permet peut-être de répondre à la fois aux contraintes exocrines de la recherche, le partage et mise en communication, et de satisfaire à son activité sui generis, gratuite, imprévisible, libre, dont la curiosité – cette disposition juvénile – avec le plaisir endocrine qui lui est associé, est le principal répondant. L'objet de l’ouvrage était donc de rassembler les éléments d'une base documentaire pour servir une initiation à l'anthropologie. Cette intention étant nécessairement grevée par l’histoire personnelle et les aléas du métier, plutôt que des pierres de taille aux faces dressées sur lesquelles on pourrait construire avec aplomb, ce sont des copeaux tombés de l’établi de l’agrégauteur qu’on a assemblés, de l’« aggloméré » au liant casuel ou orienté qui est offert à l’apprentissage et à la critique. Il serait bien impossible, en effet, d'être compétent sur toutes les matières qui composent un tel programme. L’agrégauteur émarge, d’intention et successivement, aux deux cultures mais ne représente ni l’une ni l’autre. C’est, le plus souvent, du WYSIWYG (des résultats et non du code) qu’il met en ligne. L’anthropologie, à la manière de Syméon Métaphraste, ayant vocation à « métaphraser », à mettre en communication une histoire et des savoirs qui lui préexistent, la configuration spécifique de cette discipline, « la plus exacte des sciences humaines et la plus humaine des sciences exactes », a-t-on pu dire, à l'interface des disciplines qui collaborent à la compréhension d'homo sapiens sapiens impose un recours à une multiplicité d'« outils ». Quand le propos, à la faveur d’une immersion dans des sujets d’intérêt général, est de réunir un ensemble de connaissances illustrant à la fois l'unité de l'espèce et la diversité de ses expressions, on conçoit que les emprunts et les « notes de lecture » soient requis dans la perspective. Même si l'impersonnalité est sa condition, le cyberauteur n'échappe évidemment pas aux contraintes d'appartenance qui réduisent d'autant son champ de neutralité et d'objectivité, le Net, où chacun est sa propre entreprise, étant le lieu d'expression idéal du cybergonzo.

Pour rappeler cette unité à partir d'un rapprochement de fortune :

- Iendrin' Landy raconte qu'un jour, de retour à Ambila où elle vit avec Iaban' Justin (vide supra) (elle est originaire d'une autre colline et elle a aussi vécu dans le village de Nenilava, une prophétesse du Mouvement du réveil), elle s'est soudain sentie perdue à l'entrée du village, ne sachant plus qui elle était ni où elle était. Elle ramassa alors de la terre et s'en frotta le visage - pour recouvrer aussitôt ses esprits…

- Deux membres fondateurs d'un parti pour l'indépendance de Madagascar racontent comment, réunis pour cette cause, ils recueillirent de la terre dans un récipient et firent le serment de libérer leur patrie sur ce dépôt sacral…

- Dans le prologue de The Human Condition, 1958 (trad. fr. Condition de l'homme moderne, Paris : Calmann-Lévy, 1961), Hannah Arendt rappelle, faisant référence à un « astéroïde » fabriqué de main d'homme qui vient d'être mis en orbite (1957), « au voisinage des corps célestes comme si [ceux-ci] l'avaient admis, à l'essai, dans leur sublime compagnie » (p. 33) que « la Terre est la quintessence même de la nature humaine » (p. 34). Les hommes ont beau créer et vivre dans un monde artificiel, leur existence les relie « à tous les autres organismes vivants ». C'est rappeler, ici aussi, sans métaphore ou métonymie, cette évidence partagée qui est le lieu commun de l'anthropologie et qui contient le programme et le défi de la modernité : l'homme est un « produit » (critique) de la planète terre.

La comparaison entre l'auteur et le cyberauteur met en évidence la différence de nature de l'engagement du chercheur dans la production scientifique et dans la production « littéraire » (philosophique ou idéologique). Alors que l'histoire des sciences est l'histoire continue d'une totalisation ou d'un englobement de concepts qui échappent à la subjectivité de leurs auteurs (les noms propres passent dans l'univers des choses : 1 100 hectopascals, 200 joules, 80 décibels, 1 200 bauds, n curies ou becquerels, tarmac ou macadam...) et qui sont idéalement valables pour tous les hommes, les idéologies sont tout entières prises dans l'expérience subjective d'une situation et d'un moment. C'était le constat de Hobbes : « La géométrie rassemble les hommes, la science sociale les divise ». Il est clair que le succès de l'« auteur » peut s'épuiser dans son effet de mode. S'il était permis de parler de progrès dans les humanités, celui-ci serait étranger à l'idéologie et par conséquent « anonyme ». Alors qu'il est aujourd'hui patent que le savoir est un produit collectif, que le progrès est porté par la puissance des moyens de communication et la multiplication des échanges et que les innovations naissent aux contacts entre les disciplines, la réceptivité, la réactivité, l’interconnexion et l’anonymat du cyberauteur peuvent apparaître comme des propriétés de la digitosphère permettant d’œuvrer, démocratiquement et discrètement, à la recherche commune.

Il s'agit donc de tenter d’approcher le questionnement de l'unité de l'homme et de la diversité des cultures en exposant à la fois les réquisits communs de l'hominisation (au plus près des contraintes bio-neurologiques) et la variété culturelle (au plus près des identités particulières et à la faveur de l'immersion ethnographique). Quand les espèces animales se répètent indéfiniment et ne se différencient que sous la pression des lois de l'évolution, l'espèce humaine, dès l'origine, s'adapte. L'adaptation culturelle met en évidence à la fois les invariants qui sont au principe de la variabilité et la profusion des formes qui caractérise la culture. Partage accéléré et généralisé du savoir, communauté, anonymité, adaptation à l'environnement technologique..., les propriétés du réseau ne sont-elles pas mieux à même de satisfaire (idéalement) à l'étendue du sujet et au changement d'échelle de la production du savoir que la figure romantique, « littéraire », solipsiste et prophétique de l'auteur ?

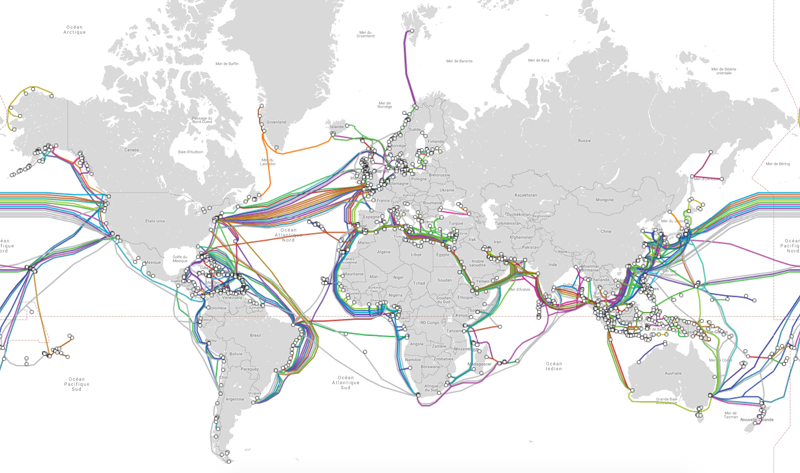

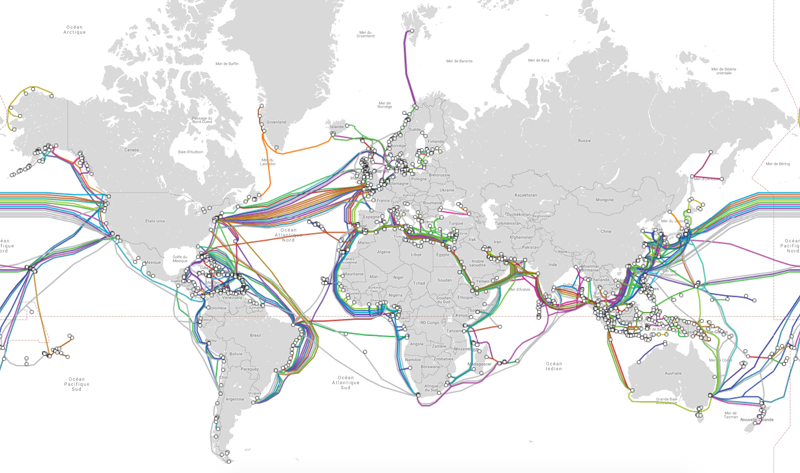

Note :Cette apologie du réseau (en forme de défense et illustration de la cyberédition) n'ignore pas son coût : la consommation d'énergie de l'informatique mondiale (et son empreinte carbone) serait supérieure à celle de l'aéronautique... Les centres de calcul basés aux Etats-Unis consomment environ 2% de la production d'électricité américaine. Une enquête parue dans Economist.com (The Economist) datée du 23 octobre 2008 estime, par exemple, à deux millions le nombre de serveurs utilisés par Google, ces « fermes » (clusters) qui contiennent les banques de données du plus fameux des moteurs de recherche. Quant à l'infrastructure de transport, on rappellera que, depuis la pose du premier câble de fibre optique sous-marin en 1988 (dans le sillage du morse à partir de 1848, et du téléphone), 46 milliards de dollars ont été investis dans le monde pour relier les continents en un réseau constitué de 1,5 million de kilomètres de câbles (source : UIT, Union internationale des télécommunications). Soit une aventure économique dans laquelle la possibilité offerte au cyberauteur de publier gratuitement ce qu'il croit ou ce qu'il a sur le cœur est « tirée » par les services payants du réseau, de la publicité au télé-achat qui ont fait de l'internet la boîte à malices des camelots... Les travers de cette apparente gratuité sont tout aussi patents. Il est clair, par exemple, que le système d'information basé sur la circulation de l'information se nourrit de sa propre redondance. Qui s'intéresse aux offices de tierce, par exemple, sera renvoyé par Google aux pages dévolues au… tiercé ; aux incendies en Amazonie (Amazon fire), à un site marchand du même nom ; qui cherche dans Google images à quoi peut ressembler une ridelle (dans l'expression populaire Tiens bon la ridelle !) ne trouvera aucune illustration d'époque dans la page en cause, l'espace étant occupé par les sites marchands de bennes et remorques… Etc. L'instant T (la réponse d'un moteur de recherche est nécessairement une réponse synchronique, photographique - intéressée - de l'état du système) fait

l'économie de l'histoire...

Annexe :

- Selon une étude commandée par le Syndicat des régies Internet (SRI) et publiée le 16 janvier 2009, les anonceurs ont investi en 2008 près de 2 milliards d'euros en publicité sur le réseau en France.)

- AFP 23/01/2009 : Le nombre d'internautes a dépassé le milliard et c'est en Chine qu'on en trouve le plus, selon le cabinet spécialisé comScore. Ce chiffre symbolique a été atteint au cours du mois de décembre, mais les internautes sont encore probablement plus nombreux, comScore n'ayant retenu que les utilisateurs âgés de plus de 15 ans surfant depuis leur lieu de travail ou leur domicile, sans prendre en compte les cybercafés ni le trafic généré par les téléphones portables et autres assistants personnels. « Dépasser un milliard d'utilisateurs dans le monde est une étape significative dans l'histoire d'internet, a commenté dans un communiqué le patron de comScore. « Le second milliard sera en ligne avant même qu'on s'en rende compte, et le troisième milliard, encore plus vite, a-t-il ajouté. ». Les acteurs du numériques (les « GAFA » et autres) financent aujourd’hui la pose et le contrôle des liaisons sous-marines. Facebook déclare ainsi un investissement de 3 milliards de dollars pour « Marea » (notamment), un câble reliant les États-Unis à l'Europe (avec Microsoft) d’une capacité de 160 Tbps ; « Dunant », de Google (sous l’invocation du nom du fondateur de la Croix-Rouge) qui sera opérationnel en 2020, annonçant 200 Tbps. (Le câble SAFE, qui relie l’île de la Réunion à l’Asie et à l’Afrique du sud, est opérationnel depuis 2002 ; sa capacité actuelle est de 440 Gbps [!…])

Références

Canard enchaîné (Le), 12 janvier 1983 (article signé Bernard Thomas, p. 1 et p. 7).

Dupuy, G., 2007, La fracture numérique, Paris : Ellipses.

Puel G., Ullmann C., 2006, « Les nœuds et les liens du réseau Internet : approche géographique, économique et technique », Espace géographique, n°2, p. 97-114.

voir : submarinecablemap.com

|

|

|