|

Voir la page sur la matrilinéarité aux îles Trobriand

1°)

Loi et coutume en Grande-Comore

Laurent Sermet

Professeur à l'Université de la Réunion

IV - 13-3

Le thème de la loi et de la coutume en Grande-Comore peut être illustré par une décision rendue par la Cour d'appel de Moroni, le 25 septembre 1991 (1). En apparence, cette décision, qui porte sur un contentieux de dévolution successorale, est assez banale. Son intérêt provient de ce que le juge d'appel était confronté à deux prétentions fondées, pour l'une, sur le droit coutumier et, pour l'autre, sur la loi coranique. Les deux prétentions éminemment contradictoires reposent sur des logiques dont les prémisses sont fort différentes. L'une dérive du droit musulman et bénéficie de ce fait d'une autorité non négligeable en raison de son ancrage théologique et de sa forme écrite. L'autre, en revanche, est une œuvre populaire et répond à une fonction sociale précise en Grande-Comore. Devant ce conflit de normes, véritable phénomène de pluralisme juridique (2), le juge d'appel a fait primer la règle coutumière sur la règle écrite. Il nous semble opportun de joindre le texte de la décision de la Cour d'appel de Moroni et présenter ainsi cette production jurisprudentielle originale (3) (IV). Auparavant. si l'explication factuelle du litige s'impose (I), il convient de s'interroger sur la substance de la coutume et de la loi dans le domaine de la dévolution successorale (II) et sur leurs rôles respectifs (III).

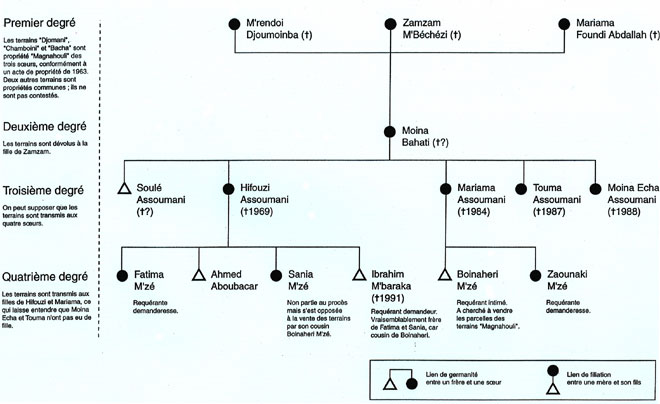

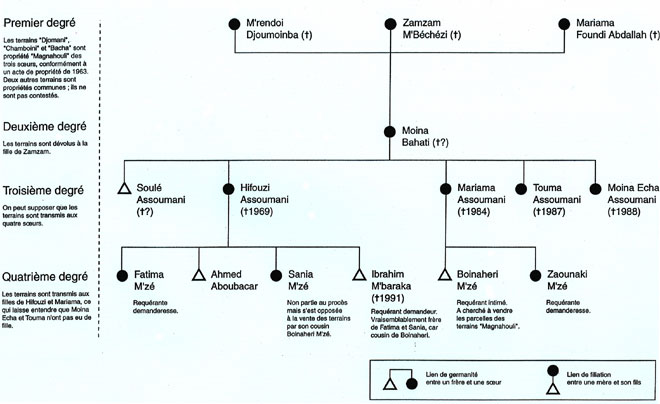

Cette affaire s'inscrit dans le contexte d'une histoire familiale qui porte sur quatre générations. Elle concerne la transmission successorale de biens immobiliers, ici trois terrains vraisemblablement non bâtis, ayant été la propriété commune ou "magnahouli" de trois sœurs. Ces propriétés, attestées par un acte probatoire datant de 1963, se sont transmises de génération en génération jusqu'au quatrième degré, moment à partir duquel Boinaheri Mzé a constesté la qualité de propriété "magnahouli". Il a obtenu gain de cause devant le Cadi de Moroni qui, par une décision du 18 juillet 1990, a fait application de la règle successorale coranique. Se fondant sur la décision cadiale, Boinaheri Mzé s'est engagé dans une procédure de vente des terrains. Mais les propriétaires "magnahouli" de ces biens ('les héritières femelles à titre "magnahouli" ') se sont opposées à cette vente et ont saisi, sauf Sania Mzé, la Cour d'appel de Moroni. Dans cette procédure, les deux requérantes demanderesses (Fatima Mzé et Zaounaki Mzé, cousines germaines) ont été appuyées par Ibrahim M'baraka, frère de Fatima. Celui-ci, décédé en cours d'instance, a donc été reconnu, implicitement mais nécessairement par la Cour, comme disposant d'un intérêt pour agir pour la défense de la propriété "magnahouli".

Cette affaire met en évidence deux modes de dévolution successorale: coutumier et coranique. Indirectement, elle permet d'évoquer la dévolution successorale civiliste.

Transmission successorale du Magnahouli

En application du Coran et du Minhadj at Talibin (4), qui recense les règles de droit musulman applicables aux Comores (5), il existe une distinction marquée entre l'homme et la femme, qui s'exprime notamment sur le terrain successoral. S'il est seul appelé à succéder, le fils du défunt est considéré comme l'héritier universel. Ce principe trouve aussi application lorsque le de cujus a eu plusieurs fils. S'il laisse une fille, celle-ci, même en l'absence de frère ou d'autres héritiers, ne peut prétendre à plus de la moitié de la succession. S'il existe plusieurs héritières filles, celles-ci ne peuvent prétendre ensemble qu'aux deux tiers de la succession (Coran, Sourate IV, verset 11). Enfin, si la succession doit être partagée entre filles et fils, toute la succession leur appartient de manière à ce que la part d'un fils soit égale à celle de deux filles (6).

C'est ainsi qu'en a décidé le Cadi de Moroni. Il n'est guère utile, pour les besoins de notre espèce, de poursuivre le détail de l'ordre des héritiers. Il suffit de rappeler le principe qui guide tous les cas de répartition : la femme ne reçoit jamais que la moitié de la part d'un homme car "Allah décida que le mâle aurait la part de deux femmes" (7). L'application de ce principe conduit à ce que le conjoint survivant mâle dispose de la moitié de la succession s'il n'a pas d'enfants et au quart dans le cas contraire. L'épouse, placée dans les mêmes conditions, reçoit un quart ou un huitième de la succession (8). Selon Millot (9), la vocation successorale diminuée de la femme prend son origine dans l'époque préislamique de l'actuelle Arabie saoudite, où la famille proprement dite n'était composée que des seuls hommes. La femme, dépouillée de sa personnalité juridique, était considérée comme une chose, susceptible de succession. Complétant les coutumes préislamiques (tel le pacte de fraternité qui fait des cocontractants du pacte des potentiels héritiers), le prophète reconnut que certaines femmes et certains parents, par le sang, de femmes fussent admis à succéder conformément aux usages de la Mecque. Selon Marçais (10), la ville commerçante de la Mecque aurait atteint un degré élevé de civilisation favorable à la condition des femmes. Le prophète Mahomet n'aurait fait alors, dans le domaine de la dévolution successorale, que combiner les coutumes de l'Arabie préislamique et les usages de la Mecque.

Au-delà de la question des origines historiques des règles successorales coraniques, celles-ci sont l'expression d'une société séparée et discriminatoire en fonction du sexe car l'homme et la femme y remplissent des rôles sociaux distinctifs. Il serait donc aberrant et artificiel (contre nature) de vouloir reconnaître à chacun d'entre eux des droits et des statuts égaux. A la femme revient la mise au monde et l'éducation des enfants. Son rôle est éminement tourné vers l'intérieur, vers la domesticité. L'homme, en revanche, est tourné vers l'extérieur et il est le producteur de richesses et le moteur de la croissance familiale.

Dans l'espèce commentée, la décision de la Cour d'appel tient en échec le droit coranique par la coutume du "magnahouli", propre à la Grande-Comore (11). Cette coutume s'inscrit dans une société matrilinéaire, c'est-à-dire dans une société où la parenté de l'individu se résume à la lignée maternelle ou utérine. Selon la tradition, il n'est pas question de faire de l'homme un héritier doublement mieux doté que la femme (12). La logique qui inspire le "magnahouli" vise assurément à lutter contre l'émiettement de la propriété familiale. Cette institution coutumière concerne la propriété immobilière bâtie ou non bâtie (13). Elle est donnée à une femme de son vivant pour elle et ses descendantes, unies entre elles, en tant que collatérales, dans la ligne matrilinéaire (14). Sophie Blanchy pose que l'ordre de dévolution est le suivant : mère, fille, grand-mère, sœur, tante, cousine (15). Logiquement, la qualité de propriétaire "magnahouli" n'empêche pas que les femmes soient considérées comme héritières, selon la procédure du droit coranique, pour les autres biens, même s'il s'agit de propriétés immobilières. La propriété "magnahouli" naît par la volonté expresse de faire échapper une propriété au régime du droit coranique, ce qui peut être décidé par un homme. En l'absence de preuve écrite, la qualité de propriété "magnahouli" se déduit de témoignages et de présomption coutumière, quand les biens ont été, de longue date, transmis entre les successeurs féminins dans la ligne matrilinéaire (16). Une fois constitué, le "magnahouli" devient une propriété inaliénable, c'est-à-dire un bien hors commerce. C'est un cas d'exo-intransmissibilité matrilinéaire, caractérisé par l'impossibilité d'aliéner un bien avec une personne étrangère au groupe familial. La vocation du bien "magnahouli" est donc d'être un bien perpétuellement familial, ne pouvant être dissolu en fonction des vicissitudes du temps et des mésententes familiales. Le bien "magnahouli" n'enlève pas toutes prérogatives aux hommes, unis aux femmes propriétaires par le sang ou l'alliance, par exception toutefois (17), qui disposent des facultés de jouissance et d'administration, c'est-à-dire des droits d'usage, d'usufruit voire d'habitation. Au pire, l'héritère "magnahouli" est réduite à la qualité de nue-propriétaire. Cette terminologie, étant donné son emprunt au droit romain, ne peut qu'imparfaitement rendre compte de la réalité sociologique du "magnahouli". Son utilisation a donc une vocation purement schématique, On remarquera néanmoins qu'elle est utilisée par le juge d'appel. Enfin, le terme de l'immobilisation ne peut être décidé que par l'héritière (18) ou les cohéritières et par une décision unanime. L'extinction de la souche féminine maternelle "magnahouli" clôt aussi naturellement la propriété "magnahouli" qui redevient soumise à la commercialisable.

On sait bien que le principe de l'égalité de partage successoral, tel que la Révolution et le Code civil l'ont adopté, a conduit au nivellement des fortunes et des biens. Ce n'est qu'en 1938 (décret-loi du 17 juin 1938, actuel article 827 du Code civil) que la France a renoncé à l'égalité de partage successoral en nature pour ne retenir que l'égalité de partage successoral en valeur. Les vives critiques de Balzac sur l'égalité successorale ne peuvent être tues ici (19).

La fonction de l'institution du "magnahouli" est claire : éviter l'éparpillement patrimonial qui est censé être la cause de la ruine et de la dissolution des familles. [projection...]

On peut vraisemblablement rattacher cette institution au principe d'un matriarcat antérieur à l'islamisation de la Grande-Comore (20). On aurait tort d'y voir la recherche d'une égalité entre l'homme et la femme comorienne: ce n'est pas tant l'égalité des droits entre les sexes qui est visée que la préservation indéfinie d'un patrimoine familial immobilier. Les femmes tournées vers la domesticité sont en effet mieux placées pour répondre à cette exigence de conservation, d'autant qu'elles accueillent, dans la société comorienne, l'époux dans leur famille et non l'inverse. Il y a lieu d'évoquer à cet égard la notion de résidence matrilocale car le couple habite avec les parents de la femme (21). L'époux est un visiteur dans une famille qui est constituée avant son arrivée et qui le reste après son départ, ce qui est une forme de matrilinéarité. Dans ce sens, l'institution du "magnahouli" est adaptée à la société comorienne. Si la femme ne devient pas l'égal de l'homme avec l'institution du "magnahouli", la pratique de la polygamie le rappelle, elle n'est pas non plus dans une position systématiquement défavorable. La subtilité de l'institution "magnahouli" mérite donc d'être soulignée.

En fin de compte, les contours de trois modèles de dévolution successorale se dessinent.

La conception civiliste représente une société individualiste, libérale et sexuellement indifférenciée. Individualiste car un l'un des héritiers peut contraindre, à lui seul, en refusant l'indivision, conformément à l'article 815 du Code civil, les cohéritiers à se séparer du patrimoine familial. Libérale car forcer l'un des cohéritiers à rester contre son gré dans l'indivision porterait atteinte à sa liberté. Sexuellement indifférenciée car il n'y pas de distinction entre le sexe des héritiers (22), ni du reste de prime à la primogéniture.

A l'inverse, l'institution du "magnahouli" caractérise une société communautaire, patrimoniale, féminine et maternelle. Communautaire car la propriété "magnahouli" s'étend à l'ensemble des membres d'une famille et empêche l'un d'entre eux de forcer, par sa seule décision, la dispersion du bien immobilier. Patrimoniale, par le souci de préserver le bien familial et de l'enrichir le cas échéant au fil du temps. Féminine et maternelle car la succession se transmet aux femmes par la souche maternelle. Elle n'exclut pas pour autant les hommes qui conservent un droit d'usage ou autre sur la propriété.

Enfin, la dévolution successorale coranique est ségrégative et discriminatoire en fonction du sexe. Si les trois modèles de dévolution successorale s'opposent dans leurs logiques, c'est parce qu'ils tirent leurs origines de trois sociétés très différentes.

Une dernière question se pose : celles des rapports entre la loi et la coutume qu'exprime cette décision (23). Le juge n'a pas justifié la raison pour laquelle la coutume primait sur la loi ; elle a été imposée par lui en tant qu'argument d'autorité et non pas comme un argument de raison. En droit français, la coutume est une source de droit subsidiaire et accessoire. Elle ne saurait s'imposer en cas de loi existante. La coutume contra legem est donc inexistante, sauf exceptions marginales qui ne remettent pas en cause la vigueur du principe (24). Il s'agit notamment du recours au don manuel pratiqué malgré l'interdiction de l'article 931 du Code civil ou de la solidarité présumée en matière commerciale malgré l'article 1202 du même Code. La primauté de la loi peut s'expliquer de différentes façons. La logique juridique veut que la loi ne puisse pas être abrogée par désuétude, c'est-à-dire par une inapplication prolongée de celle-ci dans le temps. Ce qu'a voulu le législateur dépasse l'acceptation quotidienne. A l'inverse, l'élément de répétition est un élément de définition de la coutume. Faute d'être appliquée, elle est censée sortir de l'ordre juridique. Plus généralement. si la coutume contraire à la loi n'est pas reçue en droit français, c'est parce que l'idéal révolutionnaire l'a balayée (25). A la fin du siècle des Lumières, elle apparaît à la fois comme une source de dislocation du pouvoir politique et une source d'injustices. Auparavant, la coutume locale est la première source de droit. En effet, les Xè et XIè siècles sont l'époque d'une féodalité triomphante, alliant lieux de pouvoirs locaux et lieux de production normative. La norme royale ne s'impose pas toujours et les cas de coutumes locales qui lui sont contraires sont fréquents. De cette époque jusqu'à la Révolution, tous les efforts de la royauté consistent à réduire ces lieux de pouvoirs en centralisant peu à peu, notamment, le pouvoir normatif suprême. L'époque révolutionnaire est le point d'apogée du rejet de la coutume. Parce que la loi est porteuse des progrès de l'humanité, façonnant le rêve d'un homme égal et libre, la coutume et la jurisprudence sont rejetées en tant que sources de droit. En plus de son injustice, la coutume est frappée d'insécurité juridique car elle est obscure et limitée territorialement. Elle est donc en tous points contraire à l'idéal révolutionnaire épris du rêve d'égalité et de justice et avide de l'idéal démocratique et universel de la loi.

Ces justifications, valables certes dans l'ordre juridique français, devraient l'emporter dans l'ordre juridique comorien et aboutir à faire primer la loi coranique sur la coutume du "magnahouli". L'ordre juridique comorien a été colonisé, ce qui veut dire que nombre des concepts et des techniques qui l'inspirent dérivent du droit français. Il ne fait pas de doute que le juge comorien préfère faire primer, en général, la loi même coranique sur la coutume (26). Le cas d'espèce est donc exceptionnel ; le caractère limité du recours à la dévolution "magnahouli" par rapport à la dévolution coranique en témoigne et il répond aussi à un besoin vivace exprimé par la société grand-comorienne. Cette décision peut implicitement se réclamer des écrits de Savigny (1779-1861), professeur allemand de droit romain (27). D'après lui, la loi est une création spontanée d'un peuple et inhérente à celui-ci. La création de la coutume lui apparaît aussi spontanée que la langue ou les mœurs d'une nation. C'est pourquoi le droit a son origine, d'abord, dans la conscience collective d'un peuple (Volksrechts). Il est donc en premier lieu une œuvre populaire. Il devient l'œuvre des juristes dans un second temps seulement : "Aussi loin que nous remontons dans l'histoire, nous voyons que le droit civil de chaque peuple a toujours son caractère déterminé et particulier comme les habitudes, les mœurs et la constitution politique. Le droit n'est donc point une règle absolue, comme la morale, qu'on puisse appliquer indifféremment dans n'importe quel pays : c'est une des forces du corps social, avec lequel il change et se développe, d'après des lois qui sont au dessus des caprices du jour. C'est par une action lente et un développement organique que se produit le droit .. il se crée spontanément par la coutume, par la jurisprudence, par les actes particuliers de l'autorité, sous l'empire d'une raison plus haute que la raison humaine" (28). Dans ses écrits, Savigny est par ailleurs très attaché à montrer que le droit comme le langage, les mœurs, l'organisation sociale n'ont pas d'existence séparée car ils sont unis dans la singularité d'un peuple. De cette conception, il en résulte que la source principale de droit est la coutume car elle incarne le mieux l'origine populaire du droit. Savigny va même jusqu'à considérer que le développement des lois est un symptôme de décadence. Il évoque l'arbitraire du législateur, par opposition à l'usage et à l'opinion d'un peuple: la loi exprime une règle abstraite et absolue alors que la coutume est l'une des forces du corps social qui change et se développe en permanence et exprime le mieux les besoins contemporains d'un peuple. Logiquement, Savigny oppose la coutume à la loi. La première prime sur la seconde, sauf si la loi savante donne une forme intelligible à la conscience populaire. Il s'agit là alors d'un signe d'évolution de la civilisation et non d'un renversement de l'autorité de la loi sur la coutume.

Le juge d'appel n'a pas fait mention des théories de Savigny dans sa décision. Il nous plaît à penser que, en l'espèce, s'il a fait application de l'institution du "magnahouli", c'est parce qu'il s'agit de la source de droit la plus propice à régler le litige conformément à la conscience collective du peuple grand-comorien.

__________

Notes :

1. Nous remercions particulièrement messieurs ZAKI BEN ABDOU et ANDHUME HOUMADI, conseillers à la Cour d'appel de Moroni. qui ont eu la gentillesse de nous faire part de cette décision en novembre 1998.

2. La doctrine du pluralisme juridique défend l'idée que le droit ne se résume pas aux seules sources de droit étatiques. Cette conception cependant, dite doctrine du monisme juridique, reste largement majoritaire dans les enseignements des facultés de droit françaises. Carré de Malberg (1861-1935) est l'un de ses plus illustres représentants. Dans sa Contribution à la théorie générale de l'Etat, 1920-1922, il estime qu'il "n'existe pas de droit antérieur à l'Etat, car le droit ne naît que par la puissance de l'Etat, une fois que celui-ci est formé". Le droit est donc créé par l'Etat, qui détient la puissance normative. Cette conception est louable car elle a une vocation explicative aujourd'hui encore, en droit constitutionnel et en droit international. La logique du monisme juridique est d'ordre politique. En associant à l'unité du pouvoir politique l'unité du pouvoir normatif, il en résulte nécessairement une consolidation du rôle de l'Etat. Mais cette conception, aussi louable et légitime soit-elle, ne peut rendre compte de situations comme celles décrites dans la présente affaire où le conflit normatif est le résultat d'une diversité culturelle.

On ne saurait toutefois confondre rationalité et doctrine moniste du droit. Il est des Etats forts avancés sur le plan technologique et hautement rationnels, soumis au phénomène du pluralisme juridique : Australie, Canada... Cela étant, si le pluralisme répond à une réalité sociologique, il n'est pas pour autant nécessairement politiquement acceptable. Sur le pluralisme, vu par la doctrine française : Actes du colloque, Revue de la Recherche juridique. Aix-en-Provence. 1993-2. pp. 565-642.

3. Le droit comorien fait l'objet de peu de publications. Récemment, la faculté de droit d'Aix-Marseille a pris l'initiative de lancer une revue spécialisée sur le droit de la République fédérale islamique des Comores. Le premier numéro est sorti : Wizani. Revue juridique et judiciaire, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1997.

4. Minhadj at-tâlibîn ou Guide des zélés croyants est un manuel de jurisprudence musulmane selon le rite Châfiî. Le texte, publié en arabe, est accompagné d'une traduction fançaise et d'annotations par LWC Van Den Berg. Minhadj at-tâlibîn, trois volumes, Batavia, Imprimerie du Gouvernement. 1882, 1883, 1884. L'auteur du Minhadj est né à Damas en l'an 631 de l'hégire, soit en 1236 après Jésus-Christ. Un exemplaire du Minhadj est disponible à la salle de l'océan indien, au service commun de documentation de l'Université de la Réunion.

5. Le Minhadj a été choisi par le législateur colonial comme étant le seul texte officiel applicable dans l'Archipel des Comores par les décrets des 29 mars 1939 et 1 er juin 1939. Aujourd'hui, selon la délibération du 3 juin 1964, qui porte réorganisation de la justice musulmane aux Comores, il est prévu dans l'article 7 que : "Les Qâdis, les Qâdis-I-qodat jugent d'après la doctrine musulmane chaféite [...] Ils peuvent invoquer aussi les coutumes locales propres à chaque île". (Journal officiel des Comores, 1964, p. 476)

6. Minhadj at-tâlibîn, 1883, tome 2, p. 231. La sourate IV, verset 11 du Coran fait savoir que : "Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle de deux filles".

7. Paul Guy, Cours de droit musulman, Polycopie de la Cour d'appel de Madagascar, 1951, réimpression de 1981, 14è leçon, page 131.

8. Minhadj at-tâlibîn, 1883, tome 2, p. 227, numéros 2 et 3. Voir en ce sens : Coran, sourate IV, verset 12.

9. Louis Millot, Introduction à l'étude du droit musulman, Paris, Sirey, 1953, p. 446.

10. W. Marçais, Des parents successibles en droit musulman, Thèse droit, Rennes, 1898, cité par Louis Millot.

11. A Anjouan, la coutume du "magnahouli" n'a pas cours. La femme peut recevoir de son époux une propriété immobilière dont elle devient propriétaire. Mais à sa mort. la propriété acquise reste soumise à la dévolution successorale coranique. Pour une présentation, P. Guy, "Une coutume des Comores. Le 'Magnahoulé' ", Recueil Penant, n° 540, 1946, Doctrine, pp. 3-8 et J. Mas, "La loi des femmes et la loi de Dieu (à propos d'une coutume grand-comorienne)", Annuaire des Pays de l'Océan Indien, 1979, pp. 104-126.

12. Voir Leguennec-Coppens, «Le manyahuli grand-comorien : un système de transmissions de biens peu orthodoxe en pays musulman", in M. Gast (éd.), Héritier en pays musulman, Paris, CNRS, 1987.

13. D'après monsieur ZAKI BEN ABDOU, le "magnahouli" ne concerne que la propriété non bâtie : entretien du 29 novembre 1998, Moroni. Voir contra Paul Guy, Cours de droit musulman, Polycopie de la Cour d'appel de Madagascar, 1951, réimpression de 1981, 14è leçon, page 222.

14. Dans l'espèce commentée, il n'apparaît pas que Soulé Assoumani (mâle de la troisième génération) ait eu des enfants, ce qui est fort peu vraisemblable. Mais, même s'il avait eu des filles, on peut douter que celles-ci aient pu bénéficier de la qualité d'héritières "magnahouli" dans la mesure où leur père était incapable de leur transmettre une telle propriété. Il faudrait alors supposer que cette propriété puisse se transmettre d'une grand-mère paternelle à sa petite-fille. La logique de la parenté matrilinéaire l'en empêche. En revanche, elles pourraient être héritières "magnahouli" par leur propre mère.

15. S. Blanchy, "Famille et parenté dans l'archipel des Comores", Journal des africanistes, n° 62 (1). 1992, pp. 753, spécialement p. 25.

16. Paul Guy, Cours de droit musulman, Polycopie de la Cour d'appel de Madagascar, 1951, réimpression de 1981, 14è leçon, page 223.

17. P. Guy, "Compte-rendu d'une enquête du juge de paix à compétence étendue à Dzaoudzi", cité par J. Mas, op. cit., p. 107.18. Dans l'espèce commentée, la grand-mère maternelle des requérants (Moina Bahati) a été héritière exclusive "magnahouli" des terrains litigieux transmis à elle par sa mère et ses deux tantes. Elle aurait pu par sa seule volonté décider de mettre fin au régime coutumier. TI n'apparaît pas cependant, comme le souligne le juge d'appel, que celle-ci ait été tentée de mettre fin à la qualité de propriété "magnahouli" en transmettant les propriétés à l'une de ses quatre filles (toutes les soeurs sont héritières) et à son fils (qui ne peut pas être héritier "magnahouli"). Ce faisant, elle aurait fait échec à l'application de la règle coutumière et favorisé le retour de la règle coranique.

19. Le Curé de village, in La Comédie humaine, tome IX, Paris, éditions de la Pléïade, 12 vol. , 1976-1981, p. 817, vilipende ce nouveau droit: "la cause du mal gît dans le Titre du Code civil, qui ordonne le partage égal des biens. Là est le pilon dont le jeu perpétuel émiette le territoire, individualise les fortunes en leur ôtant une stabilité nécessaire, et qui décomposant sans recomposer jamais, finira pas tuer la France".

20. Paul Guy, Cours de droit musulman, Polycopie de la Cour d'appel de Madagascar, 1951, réimpression de 1981, 14è leçon, p. 224.21. La tradition impose qu'à son futur mariage la future épouse soir dotée d'une habitation qu'elle gardera toute sa vie, dont elle ne peut être dépossédée ni par les hommes de sa famille (père, frères, oncles et cousins utérins...) ni par son époux.

22. Le principe de l'indifférence des sexes en matière successorale est posé par l'article 745 du Code civil : "Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules ou autres ascendants sans distinction de sexe ni primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef ; ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation".

23. Sur ce thème, voir notamment Jacques Larrieu, "Place des usages et coutumes dans l'ordre juridique national", in Coutumes et droit en Guyane, sous la direction de Jean-Pascal Martres et de Jacques Larrieu. Paris, Economica, 1993, pp. 35-46.

24. Il n'est pas question ici d'aborder la question de la coutume praeter legem (parallèle à la loi) ou la coutume secundum legem (rendue obligatoire par délégation de la loi). Pour un cas d'interprétation praeter legem, sinon contra legem : Conseil d'Etat français, 17 février 1950, Dame Lamotte, Recueil Lebon 110.25. Pour une présentation synthétique de l'histoire du droit français : Norbert Rouland, "A la recherche du pluralisme juridique: le cas français", Droit et cultures, 1998, pp. 217-262.

26. il serait intéressant d'observer quelle place le droit comorien réserve à un conflit mettant trois sources de droit en concurrence : sources coutumière, coranique et positive.

27. Une présentation de l'œuvre de Savigny est faite par Louis Asier -Andrieu, Le droit dans les sociétés humaines, Paris, Nathan, 1996, pp. 118-131.

28. Vom Beruf unserer Zeit fir Gesetzgebung und Rechtswissenschaft (De la vocation de notre temps pour le législation et la jurisprudence), 1814, cité par Philippe Malaurie, Anthologie de la pensée juridique, Paris, Cujas, 1996, p.158.

La décision de la Cour d'appel de Moroni se lit comme suit. Nous la reproduisons in extenso, mis à part là où il est apparu nécessaire d'apporter des compléments d'information signalés par des parenthèses.

REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES

COUR D'APPEL DE MORONI

CHAMBRE CIVILE

ARRET 25/91 DU 25 SEPTEMBRE 1991

A l'audience publique civile de la Cour de Moroni, tenue au Palais de Justice de ladite ville, dans la salle ordinaire de ses audiences le Vingt cinq Septembre mil neuf cent quatre vingt onze où siégeaient :

Monsieur Nourddine ABODO, Président de ladite Cour

Monsieur HALIF A Ben MOHAMED, Conseiller

Monsieur ZAKI ABDOU, Conseiller ad hoc

en présence de

Monsieur Nidhoime A TTOUMANE, Procureur Général,

assisté de,

Maître Ali Mohamed CHOYBOU, Greffier en Chef, tenant la plume

IL A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT

ENTRE :

- M. IBRAHIMA M'BARAKA - Mme FATIMA M'ZE - Mme ZAOUNAKI M'ZE tous demeurant à Moroni, appelants, d'une part

- M. BOINAHERI M'ZE, demeurant à Moroni, intimé, d'autre part

Enrôlée pour l'audience du 31 Juillet 1991, l'affaire a été mise en délibéré le 28 Août 1991 et que le délibéré a été prorogé le 25 Septembre 1991

LA COUR

En la forme

Considérant que Mr lbrahima M'baraka, Mmes Fatima M'zé et Zaounaki M'zé ont relevé appel du jugement n° 3 rendu le 18 Juillet 1990 du Cadi de Moroni et qui a déclaré que :

" ces terrains doivent être mesurés pour avoir la superficie afin qu'on puisse faire le partage de la manière suivante: Deux tiers pour chaque homme et un tiers pour chaque femme en application du code Minihadje Attalbina" ;

Considérant que par note en délibéré non communiquée aux appelants, Boinaheri Mzé l'intimé a fait valoir que le Cadi dans son jugement a posé le principe d'un partage successoral ; que ce partage n'a pas (été) de fait. le Cadi ayant simplement indiqué que les terrains devaient être recensés et mesurés afin de pouvoir être partagés ; que dès lors cette décision interlocutoire ne pouvait être frappée d'appel ;

Considérant qu'il est une règle de procédure que les parties peuvent après la clôture des débats, déposer une note en délibéré à la seule condition toutefois que celle-ci tende à préciser ou compléter des prétentions et moyens antérieurement développés à l'audience et communiqués à l'adversaire ;

Considérant que les moyens opposés par Boinaheri Mzé dans sa note, n'ayant (pas) été, aussi bien in limine litis [au seuil du procès] qu'aux débats, déjà exposés donc nouveaux, il échêt en conséquence de les rejeter ;

Au fond

Considérant que Boinaheri a demandé le partage des biens successoraux ; qu'il motive sa demande en exposant que lui et ses sœurs et cousins respectivement Mme Zaounaki, Mr lbrahima Mbaraka et Mme Fatima M'zé sont cohéritiers des terrains et effets vestimentaires de leurs mère et oncle (respectivement) Mariama Assoumani et Soulé Assoumani ; que ces biens devant, normalement et depuis longtemps être partagés (sont) à ce jour, restés dans leur (in)division;

qu'en conséquence il sollicite le partage;

Considérant que les appelants, dont l'un d'eux lbrahima Mbaraka est decédé le 29 Avril 1991, représentés par Mme M'zé Fatima, ont répondu :

qu'ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence des prétendus effets vestimentaires, dont fait état Boinaheri ;

que quant aux terrains de «Djomani», «Chamboini» et «Bacha» ils sont la propriété commune «Magnahouli» des trois sœurs M'Rendoi, Djoumoimba. Zamzam M'béchézi et Mariama Foundi Abdallah leurs aïeules ;

qu'à leur décès, étant précisé que Zamzam M'béchézi, ayant été la dernière à rendre l'âme, lesdits terrains étaient dévolus à feue Moina Bahati, fille de Zamzam et leur grand mère commune, celle-ci ayant été en effet la mère, de, notamment

- Hifouzi Assoumani, décédée en 1969, mère de Fatima M'zé, Ahmed Aboubacar et Sania M'zé,

- Marima Assoumani, décédée en 1984 mère de Bonaheri et Zaounaki M'zé,

- Touma Assoumani décédée en 1987,

- Moina Echa Assoumani décédée en 1988 ;

qu'ils ont ajouté que d'ailleurs Boinaheri qui occupe le terrain de Bacha, fait l'objet d'une information devant le juge d'instruction de Moroni pour s'être fait remettre par Mlle Moina Fatima Ahmed dite «Voula» et Mme Assiata M'lowei, de Moroni respectivement 1.400.000 F et 200.000 F pour prix des parcelles desdits terrains qu'il s'était offert de leur vendre, mais la vente n'a pas pu se réaliser pour cause d'opposition faite par les héritières femelles à titre "Magnahouli" à savoir Zaounaki M'zé, Sania M'zé et Fatima M'zé ;

Considérant que Boinaheri n'a pas apporté la preuve de la réalité des effets vestimentaires, prétendus biens successoraux ;

qu'au reste devant le premier Juge il a déclaré «tout ignorer de tout ce qu'ils ont laissé, puisqu'il n'était pas présent lors de la disparition des regrettés ; alors il ne peut pas citer quoi que ce soit» ;

Considérant qu'il est une coutume propre en Grande Comore que le "Magnahouli" est une immobilisation foncière en faveur exclusive des descendants et collatéraux femmes de ligne maternelle; que les biens "Magnahouli" au lieu d'être dévolus aux héritiers coraniques sont au contraire distraits de l'actif successoral pour bénéficier aux seules femmes, dans la ligne maternelle; que les enfants mâles ne peuvent en disposer mais seulement en jouir et administrer; que le "Magnahouli" ne disparaît que par l'extinction d'une souche femelle maternelle, ou par la volonté commune des femmes qui seraient plus tard appelées à en disposer.

Considérant qu'il résulte d'une photocopie d'une copie certifiée confonne à un vieil acte de propriété, traduit en français en 1963 par Mr Ali M'changama, Secrétaire-Greffier et portant cachet et signature du Cadi de Moroni, régulièrement versé aux débats et non contesté par Boinaheri, que les terrains dénommés "Chamboini", "Igandoni", "Moroni-Bacha", "Miréréni" et "Djomani " sont la propriété commune de M'RENDOI DJOUMOINBA , ZAMZAM M'BECHEZI et MARIAMA FOUNDI ABDALLAH Mariama Foundi Abdallah ;

Considérant qu'il n'est pas avéré que feue Moina Bahati qui venait aux droits des trois sœurs, avait de son vivant fait don desdits terrains à deux de ses enfants : feus Soulé Assoumani et Mariama Assoumani ;

Considérant que, compte tenu de la règle de dévolution des "Magnahouli", qui suit la ligne des "mba" (généalogie maternelle = ventre) les terrains de "Bacha", "Djomani" et "Chamboi" sont en conséquence à la disposition des descendants femmes survivantes à savoir Mmes Fatima M'zé, Zanouaki M'zé et Sania M'zé d'autant qu'il ne ressort pas du dossier et des débats que les investies ont manifesté une volonté commune de mettre fin au "Magnahouli" ;

Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et par conséquence déclarer Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en débouter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris ;

Déclare en conséquence Boinaheri M'zé mal fondé en ses demandes fins et conclusions et l'en déboute.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience, les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier en Chef.

2°)

La loi des femmes et la loi de Dieu

(à propos d'une coutume grand-comorienne )

Jean MAS

Maître-Assistant de droit privé au Centre Universitaire de la Réunion

(Annuaire des Pays de l'Océan Indien, Volume VI, 1979.)

Une trace infime d'écume (1) dans le remous des courants de l'histoire des hommes, une trace précieuse qui étonne par sa survie, détonne par sa structure et questionne par son mystère. Dans la complexité des droits de l'Océan Indien (2), cette trace se décèle dans une décision du Grand Cadi de la Grande Comore, siégeant à Moroni le 4 raby-el'-awal 1394 (28 mars 1974) rendue à propos de biens « magnahouli » (3). Il revint à M. P. Guy, magistrat, d'avoir le premier signalé et étudié cette institution (4).

M. Guy citait un jugement rendu le 10 septembre 1927 par le Cadi de Badjini à l'origine de ses études. Depuis lors, seule une décision en date du 7 février 1964 du Tribunal Supérieur d'Appel de Moroni a été publiée, sans commentaire (5). Cette dernière paraît, à vrai dire, moins caractéristique et moins riche que celle, citée in fine, du 28 mars 1974, assurément l'une des toutes dernières, sinon la dernière de la période coloniale (6). M. Guy avait d'abord interprété la condition des biens magnahouli comme une coutume de droit musulman puis, aboutit à la conclusion qu'il s'agit d'une coutume « sui generis ». A l'évidence, c'est la complexité qui frappe dès l'abord à la lecture d'un texte où se mêlent les termes arabes et grand-comoriens aux catégories juridiques françaises. Se pose donc ici la question fondamentale de l'acculturation. Il s'agit d'une situation où des immeubles, en relation d'appartenance avec des femmes, proches parentes, sont dévolus dans leur ligne à l'exclusion des hommes et ne sont aliénables qu'exceptionnellement. C'est le lieu où la forme se lie au fond et où le problème des catégories issues de divers systèmes de représentations, multiplie les difficultés. Complexité et insaisissabilité qui font l'intérêt de cette institution, s'ajoutent à la nécessité de tenter d'en retenir la trace et d'en percer l'origine face au péril de sa disparition. C'est déjà un fait bien étonnant - dans l'optique actuelle - que celui de sa survie dans une situation coloniale. Car, rien ne s'oppose et, au contraire, tout suppose ici une situation identique à celle que décrit M. R. Verdier: « Dans le contexte colonial africain, la loi étrangère assume une triple fonction idéologique: légitimer la domination et l'exploitation, affirmer la suprématie de la civilisation occidentale, guider l'évolution des peuples colonisés» (7). Sous ces contraintes, le magnahouli paraît un miracle de résistance ou, peut-être, une réaction anticolonialiste. Il reste qu'ici on ne peut négliger une donnée fondamentale : l'islamisation de l'Archipel aux parfums. La société grand-comorienne est musulmane très orthodoxe, car sunnite, de rite chaféite. La marque de l'Islam s'y pose depuis le VIIIe siècle (8). Ceci, à première vue, situe la première hypothèse de M. Guy : il s'agit d'une coutume de droit musulman. Mais comment expliquer sa genèse dès lors qu'elle affirme le privilège successoral des femmes sur ces immeubles, à l'exclusion des hommes, dès lors donc qu'elle s'affirme contre la règle de dévolution islamique ? (9) L'hypothèse de ce « droit tacite, droit qui naît de l'accord implicite des parties en cause » (10) ne semble pas pouvoir tenir, comme l'affirme M. Guy.

L'hypothèse qui semble le mieux éclairer cette situation est déduite de cette constatation de J. Guiart : « les systèmes de parenté et les structures foncières constituent les institutions les plus dures à effacer de la conscience des hommes en dépit de la conquête et de l'assimilation officielle depuis plusieurs générations (11). Nulle synthèse n'évoquera mieux le problème de l'existence et de la part de cette coutume privilégiant une dévolution de biens par les femmes, dans l'atmosphère musulmane de la Grande Comore, que cette remarque de M. Ali M'Changama, « le magnahouli va contre le droit de Dieu, mais la coutume est une loi ». Apprécier cette observation à sa valeur impose de faire la part de la loi des femmes au regard de la loi de Dieu, pour scruter ensuite l'énigme de l'existence de la loi des femmes face à la loi de Dieu.

I - La part de la loi des femmes au regard de la loi de Dieu

En Grande Comore « le dessin du paysage juridique apparaît discontinu » (12) ; c'est dire qu'au piège de l'ethnocentrisme s'ajoute la chaussetrappe de la différence. Celle-ci s'exprime d'abord on le sait, par le caractère pluraliste du droit colonial (13). Sur le seul terrain du statut personnel, le partage entre la loi des femmes et la loi de Dieu se réalise à l'intérieur du dessin de ce paysage complexe, dans les contenus que révèle le terme « magnahouli » par rapport à la qualification de « milk » (14). Celui-ci, selon le « fiqh », exprime l'idée d'une propriété individuelle (15). Or, M. Guy arrive à l'analyse du « magnahouli » comme propriété collective (16). Il reste que dans le texte d'une décision sur la qualification « milk » peut soit s'avérer adéquate, soit être ambigüe, évoquer l'appartenance ou exprime'r l'acculturation.

En marquant cette différence entre milk et magnahouli, même de manière approximative, on évoque deux mondes. Face à la culture musulmane, à la notion de propriété et à la règle successorale qu'elle édicte, il faut poser l'hypothèse d'un autre système : celui d'une société « traditionnelle ». Car, c'est là seulement que l'on trouve, acquisition de l'anthropologie moderne, un enchevêtrement et une superposition complexes de droits collectifs ou individuels, se renforçant les uns les autres sur les biens de consommation comme sur les biens de production et, en particulier, sur la terre (17). Seule cette idée, on le verra, permet d'éclairer quelque peu l'institution. Provisoirement, pour essayer de conserver quelque neutralité, sans ajouter aux équivoques, on se propose, pour tenter la description de biens « magnahouli », d'utiliser l'expression « relations d'appartenance » à propos des biens établies entre le système de parenté (le système de famille) et le système foncier. Ce point, une fois fixé, permet de différencier deux plans d'analyse. Certes, ces relations d'appartenance sont décisives au niveau de la transmission des biens ; toutefois, il est clair qu'elles caractérisent les prérogatives touchant à l'utilisation des terres.

a) La Loi des femmes et l'utilisation de la terre.

C'est une observation de M. Mauss qui sert ici de guide: dans les sociétés traditionnelles, écrit-il, le droit foncier est avant tout un droit d'usage (18). Un exemple patent de cette situation était naguère encore donné par les « droits de cultures » au Sénégal (19). Car, c'est la conception occidentale qui « conduit (...) à considérer le droit de propriété plus que la finalité qui en est faite » remarque M. Alliot (20). La décision citée in fine ne reprend pas ici l'expression de M. Guy (21) qui oppose les « droits d'usufruit » qui appartiennent aux femmes et « les droits d'administration ou d'exploitation» qui reviennent aux hommes. La qualité de femmes comme « usufruitières » est exprimée dans une décision du Tribunal Supérieur d'Appel de Moroni en date du 7 février 1964 (22). Analyse et terminologie, en l'espèce, se trouvent inspirées bien davantage par l'étude de M. Guy que par l'analyse directe des faits. Quoi qu'il en soit, il n'est pas admissible de plaquer sur les relations qui gouvernent ici les droits d'utilisation du sol la catégorie « usufruit » avec toute la pesanteur et les connotations dont elle est chargée depuis le droit romain.

D'ailleurs, le terme est absolument impropre a priori, dans la mesure où il exprime un démembrement de propriété intransmissible par décès, alors que dans la situation de magnahouli, on le verra, c'est par les femmes qui en sont bénéficiaires que le bien est transmis. Ce point est d'ailleurs en partie ressenti par M. Guy qui invente alors la catégorie « d'usufruit perpétuel ». Ce qui évidemment n'arrange rien... ce qui a encore l'inconvénient d'induire la notion de propriété au sens occidental, ou coranique (23).

Or, comme la situation est celle d'une « communauté » selon le terme employé à la décision du 28 mars 1974, celle-ci ne saurait être assimilée à une propriété indivise. Voilà qui explique cette proposition d'utiliser l'idée de relations d'appartenance, sachant au surplus par M. Alliot que dans une société traditionnelle, africaine notamment, il n'existe ni droit de propriété, ni quote-part définie (24). Sur ce point essentiel, ce type de confusion biaiserait l'observation et aboutirait à une fausse analyse de la réalité coutumière. Il est sûr que les femmes bénéficiaires du magnahouli détiennent, par ces relations privilégiées qui leur sont reconnues sur ces biens, des prérogatives particulières. Il s'en dégage d'abord l'idée d'une sorte de contrôle sur l'usage des terres soumises à la coutume et sur les fruits qui y sont produits.

Ainsi, les femmes co-bénéficiaires sont-elles habiles à autoriser (à des conditions qui n'ont pu être connues) un tiers à cultiver un champ dépendant du bien magnahouli, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 28 mars 1974. Cette situation est à distinguer de la jouissance qui peut être celle « des parents par la femme » (25) ou aux enfants mâles qui peuvent cultiver et profiter du fruit de ces biens (26). A noter que l'insertion d'une notion de contrat, le « prêt » de la terre, peut être un effet d'acculturation de droit musulman. D'autre part, la décision de 1974 et celle de 1964 confirme toutes deux la distinction faite par M. Guy entre les droits des femmes « cobénéficiaires » et les prérogatives des hommes dits « administrateurs ». Toutefois, alors même qu'il utilise ce terme français, l'arrêt de 1974 précise entre parenthèses « itsoi-malahoi » qui signifie littéralement « frères aînés ». Ce point est très important. M. Guy avait relevé de son côté que l'exploitation est assurée par tous les parents (faut-il préciser de la ligne maternelle ?) et la gestion par l'oncle maternel (27). Il précise ailleurs que ce sont les frères et oncles d'une femme mariée qui administrent la « propriété familiale », ce qui n'est pas dans le rôle du mari, sauf exception (28).

C. Robineau apporte ,ici une nuance et une indication importante. Les femmes reçoivent des subsistances de la part de leur mari et aussi de leur frère aîné si elles ont des magnahouli (29). Et un point très important et significatif semble acquis, d'après Guy, qui le rapporte en ces termes : « En matière de magnahouli, l'oncle passe le fils» (30) ; voilà qui trace un dessin particulier dans le réseau des rôles familiaux. Un partage de fonctions et de prérogatives selon les sexes et les positions de parenté, qui est résolument différent de la norme de la loi de Dieu, et qui évoque les indices d'une autre ligne de partage, celle d'un droit coutumier matrilinéaire où les femmes seraient privilégiées. Il importe de noter en outre, que les deux décisions confirment l'existence d'une fonction spécifique des hommes que Guy a qualifiés d'administrateurs. La coutume leur confère, eu égard à leurs positions, la représentation en justice des femmes bénéficiaires du bien coutumier. Il n'est cependant pas possible, pour les raisons indiquées plus haut, de suivre M. Guy quand il les qualifie de « propriétaires apparents », ce qui ne peut être qu'une image aussi dangereuse qu'inexacte. Ce sont leurs positions de parenté qui, selon nous, déterminent leurs fonctions ; à preuve la mention « itsoi-malaho » indiquée dans le texte de l'arrêt de 1974 et évoquée plus haut. Trace ici encore d'un système de relation complexe qui ne devrait en aucun cas être analysée en termes de propriété. Il n'a pas été possible de vérifier si le trait signalé pour Anjouan (31) où le magnahouli n'existe pas, d'une division des activités culturales selon les rôles féminins et masculins, s'applique ou est affecté par cette coutume.

Enfin, les moyens de subsistance qu'une femme retire de sa position à l'égard d'une terre concernée par cette coutume comportent d'une certaine manière une sorte d'affectation collective car, le titulaire assume la charge de subvenir aux besoins de ses cadettes ; indice encore d'un système d'échanges et de relations réciproques, élément qui s'emboîte parfaitement dans la notion complexe évoquée plus haut, articulée sur et par le système de parenté totalement différent de la conception coranique de la propriété, comme va le vérifier l'examen de la question de la transmission de la terre.

b) La loi des femmes et la transmission de la terre.

L'arrêt du Tribunal Supérieur d'Appel de Moroni du 7 février 1964 déjà mentionné, est rendu à propos d'un conflit entre les héritiers coraniques d'une femme et « des femmes se réclamant entre elles, et par le truchement de leurs frères maternels, comme usufruitières du manyâhule (magnahoule) ». Cette précision est due, semble-t-il, à une interprétation absolument erronée. Elle s'oppose en effet aux éléments recueillis sur ce point, et aux indications qui se déduisent du système de parenté. Par contre, cet arrêt du 7 février 1964, apporte sa caution à l'existence d'une autre coutume qu'il importe de distinguer de celle qu'on étudie.

Il existe aux Comores une tradition (dont témoigne l'interview de M'Changama, le Greffier dans l'affaire de 1974) qui impose au père de famille d'assurer le logement de sa fille mariée. Coutume très lourde qui n'est pas propre à la Grande Comore, et signalée d'ailleurs à Anjouan par C. Robineau (32).

La finalité de cette coutume rejoint celle de la dot. Cependant, il n'y a ici aucun trait islamique, culture où c'est le mari qui éventuellement assume le paiement d'une dot, nullement obligatoire. Ici, la donation porte sur un immeuble. Et de même, s'il advient un partage, ce qui est le cas tranché par l'arrêt de 1964, les maisons d'habitation sont attribuées aux filles mariées ou à marier. Or, ce type de donation peut, ou non, donner naissance à une situation de magnahouli. Signe de cet « instinct» reliant les libéralités et les successions, évoqué pour le droit français par le Doyen Carbonnier (33) un phénomène d'internormativité fait que, à la Grande Comore, le bien magnahouli peut trouver sa source dans une donation. Le fait a été mis en lumière par M. Guy. Il est corroboré par l'arrêt du 24 mars 1974 cité en annexe, et par plusieurs témoignages recueillis sur place. M. Guy cite même un cas, sans doute exemplaire. Un marabout aurait constitué un bien en magnahouli au profit de sa mère. Phénomène de transculturation : un saint homme sacrifiant, contre la loi de Dieu, à la loi des femmes. Il apparaît en effet indiscutable, tant d'après les observations et témoignages recueillis, que par les éléments apportés par l'arrêt de 1974, que le bien magnahouli se transmet par décès aux femmes par les femmes. Cette donnée fondamentale, indispensable à la compréhension de l'institution, s'oppose absolument à l'indication citée plus haut de l'arrêt de 1964 où intervient « le truchement des frères maternels ». Celui-ci n'est et ne peut être que limité à la question de l'utilisation des terres ou de la représentation des femmes.

Ainsi, il est très explicitement indiqué dans l'arrêt de 1974 que l'appartenance de l'immeuble concerné est transmise à deux générations successives de femmes ; et ceci, fait remarquable, qui confirme le précédent, sans que l'on évoque le problème de la preuve éventuelle d'héritiers mâles. D'ailleurs, l'arrêt de 1964 entérine lui aussi, malgré la contradiction interne qu'il contient, cette dévolution « aux femmes », les frères n'étant que « gérants ». Voilà l'aspect le plus remarquable de l'étrange partage qui divise les terres Grand-Comoriennes. Celles où seules règnent les femmes. Celles où la loi coranique ne leur accorde que la moitié de la part de leurs cohéritiers mâles. Voilà qui donne une toute autre portée au témoignage cité par M. Guy dans l'enquête de 1952. Le déposant avait indiqué qu'il est possible que le magnahouli ne soit pas un contrat mais un ordre de succession d'autrefois ; renseignement d'autant plus intéressant qu'il émane d'un musulman très cultivé. Et il a ajouté : « la dévolution dans magnahouli suit exactement la ligne des Mbâ ; si elle est brisée, si elle s'arrête, le magnahouli disparaît ».

M. Guy ajoutait dans son commentaire de cette enquête (34) : « mbâ signifie ventre» dans la langue parlée en Grande Comore. De manière beaucoup plus précise, un témoignage recueilli personnellement éclaire sans contestation possible la question : le terme « mbâ » signifie « ligne maternelle ». Si les arrêts cités ont confirmé cette donnée, il n'en est pas de même pour la situation créée en l'absence de filles dans la ligne maternelle concernée. Pour M. Guy, le bien se transmet aux ascendantes et collatérales de cette ligne (35). D'autre part, l'arrêt de 1974 consacre une espèce où une fille dans une ligne, un garçon dans l'autre, se trouvent cobénéficiaires du bien régi par la coutume. On doit avouer ici, à défaut d'autres indications, une perplexité certaine quant à l'analyse de cette hypothèse, si ce n'est l'hypothèse de l'acculturation islamique.

Sans que le lien de cette question paraisse a priori évident avec la transmission successorale, il convient ici de noter l'existence d'un trait caractéristique de l'institution signalé par M. Guy par le témoin qu'il a interrogé, confirmé par les nôtres. C'est l'inaliénabilité du bien magnahouli. Ce trait est tellement frappant que M. Guy en avait fait l'essentiel de sa définition de l'institution. Il voyait en effet dans cette coutume, un « mode particulier d'immobilisation foncière en faveur des descendantes féminines d'une souche commune ». Ce qu'il faut signaler, c'est que l'informateur, (membre d'ailleurs de la famille de l'ancien Sultan Sa'id Ali) confirme à M. Guy que magnahouli est synonyme de Terre inaliénable (36). Ce fait inquiète beaucoup cet auteur en raison du problème posé par l'éventualité d'une vente frauduleuse, souci qui révèle d'ailleurs l'approximation avec laquelle fonctionnait alors le système de l'immatriculation foncière, doté du pouvoir de purger ce vice.

Toutefois, le témoin précise certaines situations où l'aliénation devient possible. Il s'agit du paiement d'une dette pour éviter l'emprisonnement, de frais de pélerinage à la Mekke, et de ceux du grand mariage. Ce dernier point, qui relève d'une autre coutume grand-comorienne, a été contredit lors de la petite contre-enquête à laquelle nous nous sommes livré. Les deux premières hypothèses révèlent sans aucun doute des faits d'acculturation islamique. Toutefois, le fait principal de l'inaliénabilité n'apparaît pas toujours aux juges de culture française. Ainsi, dans l'arrêt de 1964, on peut lire ceci : « la possession de ces femmes depuis cette époque (1907) jusqu'à la revendication (1960) et malgré les décès des intéressés, était restée paisible, publique, continue (nonobstant la présence des héritiers coraniques) il y a lieu de conclure à la réalité d'un véritable magnahule (magnahouli) ». Une conclusion exacte résulte ici d'un raisonnement erroné. Ce qui met une fois de plus en évidence les méfaits des catégories inadéquates.

C'est bien l'inaliénabilité et la transmission spécifique qui révèlent la situation. Quant à la possession, pourquoi l'évoquer puisqu'elle n'existe pas en droit chaféite ? La situation du magnahouli semble être typique des phénomènes d'internormativité. Il y a lieu de supposer que le droit musulman avec sa conception contractuelle a démembré le système, en permettant l'aliénation dans des cas spécifiques d'islamisation. Par contre, l'énergétique de la coutume, s'introduisant dans le contrat, a provoqué la coutume du magnahouli par contrat. L'existence de ces données: dévolution matrilinéaire, exclusion des hommes, inaliénabilité, sont révélatrices d'un lieu caché. Si une part est ici faite à la loi de femmes à l'encontre de la loi de Dieu, c'est qu'il doit se trouver un ailleurs où elle règne, où elle existe comme telle.

II - L'existence de la loi des femmes au regard de la loi de Dieu

S'il s'est avéré que la situation des biens magnahouli a une part dans le dispositif de régulation en vigueur en Grande Comore, les contradictions étonnantes qui s'en déduisent imposent de s'interroger sur son existence. Pour être révélatrice, cette question ne peut, semble-t-il, se limiter au système juridique. Tant pour le passé que pour le futur, c'est dans le système social que se trouve la réponse. Il reste entendu qu'il n'est point possible de séparer véritablement ces niveaux, l'accent sera mis tantôt sur un point de vue, tantôt sur l'autre, sans pouvoir ni devoir le cas échéant, trancher dans leur connexité.

a) La loi des femmes et le système juridique

Dans l'orbite de la loi du colonisateur français, les Comores connaissent l'application d'un schéma bien connu : le « droit local » ou le « droit traditionnel », continuait à régir le « statut personnel », et son application relevait de la « justice indigène» (37). Il s'agissait en particulier des domaines de la famille, du mariage, des successions. Tel avait été notamment l'objet du décret du 1er juin 1939. Il s'impose donc de considérer ce qu'il est advenu de l'existence de la. coutume au regard du système juridique d'une part, du système judiciaire d'autre part.

1 - Au regard du système juridique, les rôles se distribuent selon la loi du colonisateur et la loi du colonisé. Un fait apparaît remarquable qui oppose terme à terme les idéologies qui les sous-tendent et finalisent dans la même direction les techniques mises en ceuvre. On reproche actuellement de tous côtés au législateur colonial français son idéologie assimilatrice (38).

Ainsi, on a pu l'opposer à la colonisation britannique dans les termes suivants : A somewhat different situation prevailed in the French colonial empire, for here much less regard was had for indigenous legal tradition and greater value placed upon the transfer to the colonies of French law as part of French culture within the context of the policy of « assimilation » (39). Pourtant, dans le respect du protocole jadis signé avec le Sultan Sa'id Ali (40), le décret du 14 juin 1939 a marqué le respect de la loi islamique (l'art. 6 a fait spécialement référence au Minhadj at Talibin de Nawawi) et aux coutumes locales (art. 6, 19 et 25) (41). Cette tolérance n'est d'ailleurs pas plus excusable que ne l'était le reproche d'assimilation, car provoquée, sans nul doute, par un « froid calcul » : « le bouleversement des coutumes civiles et commerciales aurait entraîné un tel bouleversement dans la société indigène, que sa colonisation n'en aurait plus été profitable : il était préférable d'opter pour le maintien de l'ordre établi » (42). Peut-être doit-on faire remarquer qu'à la vérité (et dans le désintérêt profond que lui inspirait ces îles), il est difficile de reprocher au législateur colonial ces desseins aussi noirs que contradictoires, puisque à la vérité, il ignorait l'existence de cette coutume. L'eût-il connue qu'il eût certainement agi de même... Ce qui est vrai, c'est que, à côté de cette tolérance, la colonisation met en place une économie de cultures nouvelles qui a besoin de terres. Et l'on estime à la moitié ou aux trois quarts la surface des terres possédées par les Français (43). Or, dans cet espace, il devrait exister proportionnellement autant de terres régies par la coutume (donc en principe inaliénables), que parmi celles restant aux mains des Comoriens. Si, selon M. Guy, aucun contentieux ne s'est élevé sur ce point, deux hypothèses sont plausibles. La première, de fait, c'est que les rapports de domination font obstacle à une procédure ; la seconde, en droit, découle de l'application aux Comores du régime de l'immatriculation (44). Or, la procédure aurait métamorphosé la condition de l'immeuble, dans la mesure où le titre délivré forme le point de départ unique de tous les droits réels sur l'immeuble. Le système d'appartenance inaliénable aurait été converti, au mieux, en propriété indivise et soumis à l'article 815 du Code Civil. Et le dol sur les droits coutumiers ne donnerait lieu qu'à une action personnelle. Dans ces conditions, l'existence de la coutume se trouve limitée aux biens appartenant aux personnes de statut local qui n'ont pas été immatriculés (45). La loi du colonisé, le droit local, c'est alors essentiellement le droit musulman. On a vu à quel point sa conception de la propriété islamique est différente de l'institution coutumière. Il convient ici de poser le problème de la force obligatoire des règles de l'Islam; loi céleste ou loi terrestre ?

Pour les uns, la loi de Dieu ne relève que du ciel. C'est un idéal, une déontologie (46).

Pour d'autres, C. Chehata (47), A. Colomer (48), le droit musulman n'échappe pas à cette « réalisabilité formelle » dont parle Ihering. Il est tout aussi positif qu'un autre. Il n'est point utile de tenter de s'élever au niveau global de cette controverse. Il suffit de remarquer, à propos de cette coutume des biens magnahouli que leur dévolution est absolument contraire à la règle successorale musulmane. Or, celle-ci est l'une des rares dispositions concernant la vie civile contenue dans le Coran. Sans entrer dans le détail, il suffit de relever ici la règle de dévolution de la sourate 4, verset 11 : « au garçon une part comme celle de deux filles» (49). Ici, comme le remarque A.A. Fyzee, la morale et la religion sont inextricablement liées aux prescriptions de la loi (50). Ainsi, le droit positif devient musulman dans la mesure où il s'exprime par un texte sacré. Ceci n'exclut pas l'obligatoire terrestre. Il le renforce (51).

Le droit musulman n'était pas tout le « droit local ». Il faut savoir que par délibération du Conseil Général des Comores en date du 26 août 1947, approuvée par décret du 25 février 1948, a été imposé pour la preuve des « magnahouli » un écrit enregistré.

Comme seule cette preuve est admise depuis lors en justice (52) et que les Comoriens reculaient devant le coût de la formalité, autant dire que, juridiquement, l'existence de nombre de magnahouli a dû prendre (théoriquement du moins) fin.

Par ailleurs, l'assemblée territoriale, par décision du 10 décembre 1960 (53) a prescrit, on l'a dit, l'immatriculation obligatoire des droits fonciers. Sur ce point, il n'est pas possible de déméler si cette disposition a résulté plus ou moins directement d'un « froid calcul » du colonisateur, du souci des serviteurs de Dieu, ou de l'idéologie de la sécurité des transactions de l'un et des autres. Il n'apparaît pas que d'autres dispositions aient été promulguées, notamment à l'exemple des pays d'Afrique, tendant à la rédaction de celle-ci (54). Reste, au-delà de ces dispositions techniques attentatoires indirectement à la coutume, une donnée remarquable. Celle qui découle de la délibération de la Chambre des députés des Comores prise le 3 juin 1964, qui indique que les câdis « peuvent invoquer aussi les coutumes locales propres à chaque Île ». Il n'a pas été possible de contrôler les hypothèses que l'on peut faire sur ce point. Froid calcul à l'instar du législateur colonial, chaude tolérance au regard d'une coutume dont la pratique est à la fois un péché contre la loi de Dieu et un devoir imposé par la loi des femmes. Quoi qu'il en soit, cette disposition opère une discontinuité, une rupture dans le système juridique local, dans le dessin du paysage juridique, en créant une étrange et contradictoire hétérogénéité dans le statut local au regard du droit musulman. C'est dire que, même avec cette autorisation, la tâche du Juge comorien n'était pas aisée.

2 - Au regard du système judiciaire, le problème posé est aussi ardu qu'important. Il est d'abord déterminant au sujet de la valeur de la coutume, c'est-à-dire de sa nature, juridique ou non, il est tout aussi important au regard du système juridique lui-même car l'application ne peut se faire qu'en vertu des principes et le Juge va se trouver en face d'une contradiction à ce niveau.

Sans pouvoir faire un historique de cette question, il semble que, un temps tout au moins, le Juge comorien ait, conformément à la règle coranique, montré une hostilité certaine à l'existence de la coutume. Il n'est pas possible de récuser les données apportées par M. Guy. Ainsi, dans son article de 1952, cet auteur relève deux faits absolument significatifs (55).

Une décision de la juridiction d'appel des Câdis, du 18 octobre 1928 où les Juges se refusent d'écouter une affaire de magnahouli dans un prétoire musulman car elle n'a pas trait au fiqh mais à la coutume. Un jugement de câdi de Monori du 3 avril 1947 décidait « qu'il n'y a pas à tenir compte de la coutume traditionnelle qui est contre la loi du Coran puisqu'elle évince l'enfant du droit de participer à l'héritage, pour ce qui est des biens « magnahouli ». Ainsi, la loi de Dieu l'avait sans conteste emporté sur la loi des femmes. Pourtant, il n'a pas été possible, on l'a vu, d'étouffer l'existence de la coutume. Signalée par plusieurs décisions à l'attention de M. Guy, elle a, avant même la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1964, conquis le droit à paraître dans les prétoires musulmans et à être reconnue.

Il n'est pas commode d'expliquer cette situation. Elle apparaît totalement opposée à celle créée en Afrique francophone où l'évolution après l'indépendance se fait à l'encontre de l'existence de la coutume. La Cour Suprême du Sénégal avait admis, au moins implicitement, le principe que la dévolution successorale d'un immeuble peut, bien qu'il s'agisse de la succession d'un musulman et de l'application d'une coutume islamisée, ne pas obéir strictement aux règles consacrées par le droit musulman (56). Mais il convient de remarquer que si telle était la position du Tribunal musulman de Dakar, en l'espèce jugée par la Cour Suprême, le Câdi avait statué en faveur de la compétence de la coutume traditionnelle, excluant ainsi l'application de la loi coranique. Le problème ne se pose plus au Sénégal, car depuis la loi du 12 juin 1972 portant code de la famille sénégalaise, cette décision a perdu tout intérêt puisque les coutumes foncières ont été abrogées. Et le droit musulman ne fait autorité que seulement dans la mesure où il a été repris et codifié sur certains points par la loi écrite à l'intention de la population musulmane, de sorte que le juge ne peut plus se pencher directement que sur la loi étatique (57). C'est là un phénomène qui se comprend bien au Sénégal où la population n'est qu'en partie islamisée.

Il reste qu'à la Grande Comore, la situation continue à mettre à l'épreuve la norme Kelsenienne et sa cohérence. Non seulement comme on l'a vu du fait de la rupture de l'unité du système juridique, mais de l'indétermination qui persiste au niveau de l'existence de la coutume. En effet, au Sénégal, pour les coutumes léboues, sérères et toucouleurs par exemple (58), leur considération (notamment par l'arrêté ministériel du 28 février 1961) était juridiquement possible par la technique de la pluralité de statuts personnels, s'agissant d'ethnies diverses, dont l'islamisation n'avait point fait disparaître le particularisme. Il en est tout à fait autrement en Grande Comore où il n'existe aucune ethnie différenciée.

Comment distinguer entre le musulman comorien qui invoque la coutume et celui qui veut l'application de la loi coranique? L'explication est donnée par M. R. David (59) : la coutume n'est pas intégrée au « fiqh » et elle n'est jamais à proprement parler du droit musulman. Reste le problème posé par la reconnaissance judiciaire d'une coutume illégitime. La solution que l'on propose à cette énigme est la suivante. Le Juge comorien, assuré d'agir conformément à une règle couverte par l'autorité de la Chambre des Députés, est en présence d'une donnée laïque.

De même, la situation de magnahouli, contraire à la loi coranique, ne peut être que laïque. En conséquence, le Juge coranique consacre alors un fait qui comme tel, ne relève pas de la loi de Dieu. En mettant la règle coranique sur le plan du sacré (60) et la tradition coutumière sur le plan du fait, on ne rend pas encore compte de la complexité de la situation.

Il existe une contrainte pour le Juge musulman dans le sens d'un partage entre le sacré et le droit. C'est la hiérarchie judiciaire, le contrôle exercé sur le Tribunal du Grand Câdi par le Tribunal Supérieur d'Appel qui lui, institutionnellement, n'était point dans la même situation au regard du droit musulman. La décision du 7 février 1964 en témoigne, et le Grand Câdi ne peut que tenir compte de la jurisprudence de la plus haute Cour d'alors. Ainsi, selon la remarque de M. Verdier, la justice coutumière est bien « maintenue en droit dans un état de subordination » (61) comme en Afrique, mais à cette différence près – elle est de taille – qu'ici, c'est l'impact, fut-il atténué, du colonisateur qui défend l'existence de la coutume. Il n'est pas douteux que c'est l'influence du travail de M. Guy, sa position de magistrat et la structure judiciaire qui a influé de manière déterminante dans ce sens. Pour le Tribunal Supérieur d'Appel, (la décision du 7 février 1964 le montre), il ne s'agit point d'un fait, mais d'une coutume. De surcroît, on ne peut dire qu'elle soit contraire aux principes généraux du droit, car la constitution de 1946 et de 1958 concernaient la diversité des statuts (62). Ainsi, sur les rivages de la Grande Comore, l'existence de la loi de Dieu met en échec la théorie pure de Kelsen (63). Il ne semble pas en effet qu'une construction édifiée sur une norme fondamentale puisse intégrer l'existence de valeurs aussi contradictoires dans le même ordre juridique. Reste aussi à mettre à vif la contradiction d'une décision de justice, qui consacre les conséquences d'un fait, véritablement structuré comme un système complexe, dont les conséquences sont posées et analysées comme s'il était une institution de droit.

Il est remarquable de noter que la donnée qui, dans l'espèce du 24 mars 1974, déclenche pour le Juge l'obligatoire propre au juridique, se trouve dans la parole même du demandeur, c'est-à-dire son serment sur le Coran. Quoi qu'il en soit, la prise en compte comme fait de la coutume, son entrée dans le prétoire musulman, l'intègre dans une symbolique qui est du droit. Dans sa solution du litige, le Juge musulman a dit « ce qui est à chacun » (selon l'expression chère à M. Villey) ; n'est-ce pas la fonction du droit : Suum cuique tribuere ? Ainsi – paradoxe – la symbolique judiciaire a pu, au nom de Dieu, rendre son existence à la loi des femmes. Voilà que vérifie la thèse de Pasukanis : « historiquement, le droit a commencé avec le litige, c'est-à-dire avec l'action judiciaire » (64) : C'est pourquoi Ali M'Changama a pu dire, malgré l'opinion de M. R. David, que « la coutume est une loi ».

b - La loi des femmes et la société Grand-Comorienne

« Le droit est un fait de civilisation, écrit J. Gaudemet, et comme tel, tout système juridique peut être tenu pour lié à une forme spécifique de société» (65). Voilà qui va guider la quête qui reste à faire vers le passé et vers le futur, quête organisée sur deux hypothèses de structure: celle du pluralisme juridique et celle du monisme juridique (66)

1 - Évoquer le pluralisme juridique, c'est retrouver d'abord à un niveau de généralité, l'immense problème de l'acculturation. C'est à elle qu'il faut se référer pour une critique plus assurée de deux éventualités évoquées par M. Guy à propos de la genèse de cette coutume. Elles ont ce trait commun, face à l'hypothèse qui sera défendue, de se référer toutes deux à la loi du colonisateur. C'est une idée recueillie par M. Guy que le magnahouli serait une institution sécrétée par une réaction de défense de la Société locale contre l'emprise et l'envahissement des terres par les colons français. Malgré le caractère seyant de son anticolonialisme, il n'apparaît pas que cette conception puisse être bien étayée. Elle repose en réalité uniquement sur la caractéristique d'inaliénabilité des terres. Or ici ou là, on sait que le colonisateur a fait bon marché de situations similaires. On sait à quel point était fréquent, notamment en Afrique, l'appartenance du sol à la collectivité par un lien sacré (67). Ceci posé, il est peu plausible que le phénomène ait épargné les autres îles sans la même réaction, si celle-ci était liée à la société comorienne. Aussi et surtout, cette opinion laisse donner l'ombre d'autres caractéristiques que l'inaliénabilité. Comment supposer la création ex abrupto, ici ou là sur le sol d'un système aussi complexe privilégiant, dans leurs positions de parenté classificatoire, les femmes à l'exclusion des hommes, avec tout l'ensemble de prérogatives et d'obligations que l'on a tenté de cerner? Cette opinion doit donc être écartée (68).

C'est d'ailleurs pour l'essentiel, la même objection qui peut se formuler à l'encontre de la thèse, beaucoup plus répandue, de la nature islamique de l'institution.

Ici aussi, c'est l'inaliénabilité qui cristallise l'intérêt. La thèse que le magnahouli s'explique comme un avatar de la culture islamique, paraît autrement solide si l'on mesure à sa valeur l'influence arabe dans ces îles, comme a pu le faire M. P. Ottino. La thèse islamique comporte deux versions. Pour les uns, c'était une concession de terres au profit des auxiliaires les plus utiles des anciens sultans. Et ceci sans condition d'inaliénabilité et de transmission, non pas aux héritiers coraniques en raison des difficultés induites de la polygamie, mais à la mère de l'institué et après elle, aux descendants féminins de celle-ci.

Exposée pour la première fois dans son article de 1942 (69), Guy y revient en 1946 en marquant d'abord la différence entre cette interprétation et celle qui va suivre (70). Pour d'autres, la coutume serait la forme prise localement du « waqf ». Ils s'appuient sur la lettre d'un passage du minhadj at talibin (71) justifiant dans certaines conditions des descendants, et expliquant l'inaliénabilité. C'est que le « waqf » n'est pas seulement une fondation religieuse. Il a pour fonction d'assurer la conservation des biens dans la famille (72). Il est vrai, comme l'indique M. Guy, que le caractère prédéterminé de cette affectation est alors inexplicable, alors qu'il relève de la discrétion du donateur en droit musulman. Enfin, cet auteur ajoute une précision très importante (73), c'est qu'en comorien, la fondation porte un nom local « waqouf » qui fait obstacle à toute confusion avec la catégorie de « magnahouli ».

Aucune de ces deux thèses faisant du magnahouli la forme locale d'un élément de droit musulman n'explique en réalité la différenciation, dégagée en première partie, entre les prérogatives des femmes et celles des hommes dans l'utilisation des terres, ni le mode très particulier de leur dévolution dont il n'est pas possible de trouver une correspondance quelconque en droit islamique. Cependant, il reste que ces opinions marquent la prégnance d'une force contractuelle, celle de la culture islamique, avec laquelle il faut compter, mais qui ne peut d'elle-même produire une telle institution. Pour cette raison, M. Guy pensa que le régime des concessions s'est superposé à une véritable coutume matriarcale préexistante (74). Et il conclut son étude en 1952 (75) en analysant le magnahouli comme une véritable coutume locale sui generis.

C'est le moment de reconsidérer le problème à un autre niveau. Si le droit est un fait de civilisation, comme l'a défini M. Gaudemet (76), si la coutume tire sa force de la pression sociale qui impose telle ou telle solution traditionnelle (77), si les opinions justifiant le magnahouli par une source de droit musulman sont écartées, s'impose l'hypothèse de pluralisme juridique, ou tout au moins, de dualisme. L'incompatibilité des caractéristiques du magnahouli avec les catégories du droit musulman, culture dominante, renvoie nécessairement à un autre foyer, à un autre générateur qui ne peut être que celui d'une autre culture, (d'une autre « civilisation »), selon le terme de M. Gaudemet (78). Toutefois, si la diversité dans la société comorienne peut éclairer la confrontation des deux « lois », il restera à justifier de l'éventuelle invariance du phénomène.

Sachant que « l'histoire du peuplement de l'archipel des Comores et de Madagascar ne peut être séparée de celle de l'ensemble de l'Océan Indien» (79), qu'à travers le millénaire que M. Ottino retrace, on a déjà noté la part des arabes. Il faut noter aussi que des Malais musulmans (waqwaq), établirent des colonies dans l'Ouest de l'Océan Indien et aux Comores entre le Xe et le XIIIe siècle (80). Par ailleurs, selon C. Robineau, des Makwa ont été amenés aux Comores par traite au XIXe siècle (81). Plus précisément à la Grande Comore, les descendants d'esclaves sont « moruma » (82). M. Robineau rapproche ce mot de « mrima » qui figure dans l'appellation d'une tribu swahili de la côte orientale d'Afrique. Or, le groupe des Makwa, le plus nombreux du Nord du Mozambique, est caractérisé par un système de succession matrilinéaire et de mariage uxorilocal (83).

Cette dernière institution est vivace aux Comores et l'on avait dégagé des indices d'évolution matrilinéaire en décrivant le magnahouli. Remarquant la survie de croyances et d'institutions de ces populations de l'Afri, que de l'Est face à un développement du courant de la culture islamique, Trimingham note ceci : Pressure of human needs led to elements of past experience which had no direct relevance to Islam or where inharmonious with its world view having to be retained (84). Si l'on considère maintenant le lieu d'origine des Malais Islamisés, on apprend par J. Cuisinier que Sumatra comporte des régions où le droit coutumier local et les prescriptions juridiques du Livre Sacré sont en flagrante opposition (85). On remarque là-bas l'indivision du fonds, son inaliénabilité, la transmission par décès aux filles, le rôle important de l'oncle maternel, le mariage uxorilocal et polygamique.

[...]

Si simplistes que soient ces données, elles permettent d'approcher, autrement qu'une analyse classique, le problème de la nature de cette coutume, problème qui se posera inévitablement dans toute politique de « développement ». Or, il est connu que celui-ci se conçoit dans une perspective moniste ; c'est d'abord en mesurant l'énergétique de la coutume que l'on devra nuancer les décisions qui devront se prendre, car elle peut être un élément de « résistance au développement ». Il faut essayer de rechercher pourquoi.

Dans les trois régions concernées, dans le tableau qu'on a esquissé, l'Islam l'emporte sur les croyances traditionnelles. Dans les trois régions, la coutume résiste à l'Islam. A la Grande Comore et à Minangkabau, l'inaliénabilité du fonds cède par exception, pour une raison identique : le pélérinage à la Mekke (86). Il semble que ce point révèle l'instant où les relations d'appartenance traditionnelle se métamorphosent en propriété. En revanche, une opération inverse semble avoir été inventée par les Grands-Comoriens, peut-être par réinterprétation (87) de la culture islamique devenue dominante. C'est la constitution d'un magnahouli par contrat, phénomène qui mériterait d'être approfondi.

La force de la coutume se trouve sans doute dans sa part d'authenticité (88). C'est bien cela qui explique le refus de la réception du système du droit musulman. Cette force, cette énergétique, trouve sa source non seulement dans les fonctions de la coutume mais dans sa signification. Le magnahouli sert, on l'a vu, de support à un réseau d'inter-relations sociales et économiques, assure la conservation de la terre dans le lignage (89) et une certaine sécurité des femmes (90) vis-à-vis de la polygamie et de la répudiation (compte tenu du mariage uxorilocal en liaison avec ce système).

On comprend alors que la notion d'inaliénabilité n'a, originellement, aucun sens dans cette structure (91). Dans ce type de culture où les relations s'établissent entre un groupe et la terre, l'aliénation de celle-ci n'était jadis pas concevable. On doit réinterpréter par influence de la coutume originaire cette « immobilisation » réalisée par contrat. D'où l'éventualité de deux catégories coutumières. L'une de source traditionnelle, portant trace d'islamisation, l'autre, bâtie sur la notion de contrat donc, sur un support de droit musulman, mais assurant une finalité à peu près semblable à celle de la coutume originaire.