|

Le premier mot relevé pour désigner explicitement le coton, fibre inconnue des européens, est sanscrit : "karpasi". Ce mot donnera karpas qui désigne aujourd'hui le coton-graine en Inde. Des restes de tissus confectionnés en fibres de Gossypium arboreum (cotonnier arbre) remontant à 3200 ans avant J.-C. ont été exhumés dans la Vallée de l'Indus, à Mohenjo-Daro. En 445 avant J.-C., Hérodote (Histoires, III, 106) écrit à propos de l’Inde qu'"on y trouve des arbres poussant à l'état sauvage, dont le fruit est une laine meilleure et plus belle que celle des moutons. Les indiens tissent des vêtements avec cette laine d'arbre". Les européens identifient le coton à l'Inde : Christophe Colomb relevant, dès le premier contact, le 11 octobre et le 4 novembre 1492, "beaucoup de coton qui n'est pas semé mais qui vient naturellement sur de gands arbres dans les montagnes, et qui est récolté en tous temps parce qu'[il] a vu sur un même arbre des capsules ouvertes, d'autres qui s'ouvraient et des fleurs" (Cristobal Colon, Textos y documentos completos, 1995, Madrid, Alianza, p. 131) est confirmé dans sa conviction d'avoir atteint l'Inde.

Gossypium arboreum

"Arbre à laine", Bois gravé du XVème siècle.

[En Inde] "on trouve des arbres poussant à l'état sauvage, dont le fruit est une laine meilleure et plus belle que celle des moutons. Les indiens tissent des vêtements avec cette laine d'arbre"

Hérodote, Histoires, III, 106

De nombreux termes se rapportant au coton ou aux produits de coton indiquent l'origine orientale et, de fait, indienne : indienne (toile de coton légère colorée par impression), madras (étoffe à chaîne de soie et à trame de coton, de couleurs vives et dont on fait des écharpes, fichus...), persienne, mousseline (littéralement tissu de Mossoul, ville de l'actuel Irak), calicot (de Calicut, Kozikhode, qui fut la première escale de Vasco de Gama en Inde), chintz (toile de coton imprimé pour l'ameublement) du sanscrit (tchitra : tacheté ?).

Au XIIe siècle, les premières balles de coton arrivent en Europe, mais cette fibre est principalement utilisée pour la confection des mèches de bougies. Au début du XIVe siècle, en Flandres, elle entre dans le tissage de la futaine, mélange de laine ou de lin avec du coton ("futaine" : attesté à partir du XIIIe s. = fustaneum = xiluna lina = "tissu provenant d'un arbre"). L'Inde est pionnière dans l'invention des procédés de tissage et de teinture, et la finesse de la mousseline indienne, entre autres productions, restera longtemps supérieure à celle des métiers à tisser européens. Le boycott des textiles anglais organisé par Gandhi (visant aussi les industriels britanniques exploitant les planteurs d’indigo et les ouvriers du textile) rappelle aussi une primauté historique. Quand les européens touchent l'Inde, plusieurs centres de production existent dans1e Nord Ouest du pays, de Surate à Agra, ainsi qu'à l'Est, sur la Côte de Coromandel et au Bengale. A proximité de Pondichéry, Gingy, Tindivanamn, Oulundourpettai sont les marchés cotonniers les plus importants. De Beaulieu (1699-1764), envoyé par la Cie des Indes pour y étudier le processus de fabrication des "indiennes" décrit les étapes successives de la fabrication. (L'original de son rapport se trouve au Muséum d’Histoire Naturelle à Paris, dans la série des manuscrits sous la description suivante : "La Manière de fabriquer les toiles peintes dans l'Inde, telle que Mr de Beaulieu, capitaine de vaisseau l'a fait exécuter devant luy à Pondichéry. Deux exemplaires dont le premier est plus complet et dont le second est accompagné d'échantillons". Ces documents figurent au catalogue de la vente de la bibiliothèque de Jussieu en 1857 sous le n° 3874.)

François Bernier, qui voyage en Orient de de 1656 à 1669, fait mention dans son Voyage contenant la description des États du Grand Mogol, de l'Indoustan, du royaume de Cachemire, etc., "de ces caleçons de dames qui sont si fins et si délicats, qu'en certaines occurrences ils ne leur durent qu'une nuit, quoiqu'ils valent souvent les dix ou les douze écus et quelquefois davantage, quand ils sont de la façon que j'en ai vu, enrichis de ces fines broderies à l'aiguille" (II, p. 30). Tavernier rapporte qu'"il se fait à Seronge une sorte de toile qui est si fine, que quand elle est sur le corps, on voit toute la chair comme si elle était à nu. Il n'est pas permis aux Marchands d'en transporter, et le Gouverneur les envoye toutes pour le Serrail du Grand Mogol et pour les principaux de la Cour. C'est de quoi les Sultanes et les femmes des Grands Seigneurs se font des chemises et des robes pour la chaleur, et le Roi et les Grands se plaisent à les voir au travers de ces chemises fines et à les faire danser" (Suite des Voyages de Monsieur Jean-Baptiste Tavernier, Écuyer Baron d'Aubonne, en Turquie, en Perse, et aux Indes, 1713, III, p. 47). Au chapitre des "marchandises qui se tirent, tant de l'Empire du Grand Moghol, que des Royaumes de Golconda et Visapour, et autre États voisins", Tavernier fait état d'"une noix de coco [...] toute enrichie de pierreries [dont] on [...] tira un turban qui avoit soixante cobits de long [1 cobit = 22 pouces anglais], et d'une toile si fine, que l'on ne pouvait presque juger ce qu'on avait dans la main. Au retour d'un de mes voyages, précise-t-il, j'eus la curiosité d'apporter une once de fil, dont la livre coutoit six cens mamoudis [monnaie d'argent valant 9 sols], et la Reine-Mere avec plusieurs dames de la Cour fut surprise de voir un fil si délié et qui échapoit presque à la vuë" (id. p. 361-362).

Gandhi, 1946

La qualité de ces étoffes, légères et aux couleurs vives et tenaces s'impose à l'Europe dès le début du XVIIe. La maîtrise des techniques de teinture et notamment des mordants permettant de fixer les couleurs ainsi que la finesse des motifs faisaient des "indiennes" des produits très recherchés. Jean Ryhiner, un manufacturier bâlois, juge ainsi les étoffes indiennes dans un traité sur la fabrication et le commerce des toiles peintes (cité par Jacqueline Jacqué "La révolution des indiennes au XVIIe siècle en France, et ce qui en découla jusqu'à nos jours", in Wanquet...) "... Le goût général pour les toiles peintes de l'Inde prouve la supériorité de cette étoffe pour l'usage à toute autre étoffe ; les toiles peintes seules ont été capables de captiver sans interruption le goût général, même les imitations quoique fort inférieures ont joui de la même prédication [...]". Les motifs utilisés par les artisans indiens évoluent en fonction de la demande européenne. L'engouement de la haute société pour les "calicots", les "patnas", les "perses" dans le vêtement et l'ameublement est fort et la mode se propage. Marseille, où arrivent les toiles du Levant, créera la première manufacture d'indiennes en 1648. Afin de protéger les fabrications textiles traditionnelles et limiter les sorties en numéraire, Louvois fera prendre par Louis XIV l’arrêt de prohibition du 26 octobre 1686 visant "les toiles peintes aux Indes ou contrefaites dans le Royaume", un an après la révocation de l'Édit de Nantes. (Les artisans de Londres avaient saccagé le siège de la compagnie anglaise en 1680 et le Parlement interdira l'importation de soieries et de calicots peints, teints ou imprimés.) L'abolition sera levée en 1759. Le succès alimente la contrebande, la fabrication des imitations étant souvent assurée par des réfugiés huguenots.

Grand arbre de vie, Côte de Coromandel,

Grand arbre de vie, Côte de Coromandel,

(collection Spink & Sons, XVIIIe siècle)

MONSIEUR JOURDAIN.– Je vous ai fait un peu attendre, mais c'est que je me fais habiller aujourd'hui comme les gens de qualité; et mon tailleur m'a envoyé des bas de soie que j'ai pensé ne mettre jamais.

[...]

MONSIEUR JOURDAIN.– Vous me verrez équipé comme il faut, depuis les pieds jusqu'à la tête.

MAÎTRE DE MUSIQUE.– Nous n'en doutons point.

MONSIEUR JOURDAIN.– Je me suis fait faire cette indienne-ci.

MAÎTRE À DANSER.– Elle est fort belle.

MONSIEUR JOURDAIN.– Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.

MAÎTRE DE MUSIQUE.– Cela vous sied à merveille.

(Molière, Le Bourgeois gentilhomme, comédie ballet, Acte I, scène 2, 1670)

Robe d'intérieur pour homme

Inde Côte de Coromandel, vers 1750

(catalogue de l'exposition "Féérie indienne, des rivages de l'Inde au royaume de France, 2008, p. 158-159)

"Cependant le bruit s’étant répandu dans l’île que la fortune avait visité ces rochers, on y vit grimper des marchands de toute espèce. Ils déployèrent, au milieu de ces pauvres cabanes, les plus riches étoffes de l’Inde ; de superbes basins de Goudelour, des mouchoirs de Paliacate et de Mazulipatan, des mousselines de Daca, unies, rayées, brodées, transparentes comme le jour, des baftas de Surate d’un si beau blanc, des chittes de toutes couleurs et des plus rares, à fond sablé et à rameaux verts. Ils déroulèrent de magnifiques étoffes de soie de la Chine, des lampas découpés à jour, des damas d’un blanc satiné, d’autres d’un vert de prairie, d’autres d’un rouge à éblouir ; des taffetas roses, des satins à pleine main, des pékins moelleux comme le drap, des nankins blancs et jaunes, et jusqu’à des pagnes de Madagascar."

(Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie, 1788)

Coiffure dite "madras"

Les mouchoirs dits "madras" venaient en réalité de Paliacate (Pulicata), dans la province de Sarvepalli, et leur finition était réalisée à Pondichéry.

"Il faut convenir qu'en raison de la beauté, de la finesse du coton, le travail de filature et de tissage de la toile exige un soin extraordinaire. Ce fil est si délié, que l'on a de la peine à l'apercevoir. Les mouchoirs de Paliacate, de quarante-huit conjons [un conjon = 120 fils], sont d'une telle beauté, qu'on pourrait les faire contenir dans une coque de ces grosses noix dans lesquelles on renferme quelquefois des gants de femme en France. M. le marquis de Bussi, lorsqu'il repassa, en 1762, en Europe, fit présent à madame de Pompadour de quatre douzaines de cette sorte de mouchoirs ; il les avait fait enfermer, séparément, chacun dans une petite boîte d'or d'un pouce trois quarts cube. Ces mouchoirs firent l'admiration de la cour et des fabricants à qui on les fit voir [...] J'ai déjà fait observer que ces mouchoirs ne sont pas marchands, ils sont par conséquent rares et très chers [...] Les Indous riches s'en servent pour la parade, et quelquefois à s'essuyer le front. Les femmes créoles s'en font des coiffures ou des fichus ; ces créoles, ainsi que leurs négresses, aiment tant ces mouchoirs, qu'il n'est rien qu'elles ne soient prêtes à sacrifier pour s'en procurer. La finesse de leurs tissus, la beauté de leurs couleurs, la grace avec laquelle les créoles se les arrangent sur leurs têtes les ont engouées de ce genre de coiffure, qui au reste est si élégante, que les dames européennes l'ont adoptée et mis à la mode quelques instants [...] Ainsi les mouchoirs de Paliacate, qu'improprement on nomme des madras, comme je l'ai déjà fait observer, se payent dans les Antilles et les autres colonies, des prix exorbitants ; on les vend jusqu'à deux louis le mouchoir." (Legoux de Flaix, Essai Historique, géographique et politique sur l’Indoustan, avec le tableau de son commerce, 1807, tome 2, p. 76-77)

Tissu dit "madras"

Comme le note l'Encyclopédie méthodique (1782-1832 - t. I, p. 219) : "Les Indiens emploient leur coton dans des objets d'industrie qui feront longtemps l'admiration de l'Europe et le désespoir de nos fabricans." Le même ouvrage développe (t. II, 242-243) : "J'ai sous les yeux des toiles de deux aunes de largeur, dont la filature et le tissu sont unis comme une glace ; et toutes les couleurs dont elles sont peintes ou imprimées, d'une vivacité, d'un éclat, dont rien n'approche. Nous n'avons pas la moindre idée de la manière dont on file le coton dans toutes ces contrées ; nous ne pouvons pas concevoir comment on lui fait perdre ce duvet; qui fait draper et gonfler nos toiles et nos mouchoirs de coton, à remplir la poche, et être désagréable à l'usage tandis que les leurs, avec la douceur propre à cette matière, ont le lisse et le raz du fin lin : nous ne savons ni s'ils retordent les fils, ni comment à tant de finesse ils réunissent tant de force, pour supporter la tension et les secousses qu'exige un travail si perfectionné ; nous ne savons pas ni comment ils ourdissent ni comment ils collent leurs chaînes ; ni, s'ils les parent, avec quelle matière : nous n'avons rien de clair, rien même qui puisse nous donner la moindre facilité d'imiter leurs métiers, leurs lisses, leurs peignes, la manière dont ils les disposent et dont ils s'en servent [...]" On projette de faire venir à Rouen des tisserands du Coromandel. En 1785, c'est à Thieux (en Seine-et-Marne) qu'on installe 52 Malabares (qui repartiront pour l'Inde en 1788). (Dermigny, Cargaisons Indiennes, Solier et Cie, 1781-1793, I, p. 224)

Les indienneurs européens utilisent massivement des "toiles venant de l'Inde, et donc grevées d'un prix de transport élevé", la production de cotonnades en Europe "étant en retard – particulièrement pour les calancas, caladaris et autres étoffes destinées à l'impression – sur la demande prodigieusement accrue de l'indiennage [...], l'art des drogues progresse plus vite que la mécanique". (Dermigny, I, p. 214) Jusqu'à l'invention de la navette volante (fly shuttle), en 1733, en effet, première étape de la mécanisation, l'Inde est la première région productrice de cotonnades. La vogue des "indiennes", connues en Europe avant le doublement du Cap de Bonne Espérance sous l'appellation de "toiles du Levant", se développe avec le trafic des compagnies de commerce, les toiles constituant plus de la moitié des cargaisons. Cette vogue va marquer le goût des européens en matière d'ameublement et d'habillement.

Les missions d'observation

Georges Roques est envoyé par la Compagnie des Indes à Surate en 1676. Il est signalé à Fort Dauphin en janvier 1669 comme témoin du mariage de François Mussard et Marguerite Compiègne, qualifié de "marchand pour lad. compagnie" et en septembre 1669 pour la vente d'une propriété à Fanshère, où il est dit "marchand et teneur de livres" (ADR C° 2 905). A Surate il est le second du notaire Pilavoine, ayant également exercé à Fort-Dauphin et qui deviendra directeur général de la Compagnie. Roques compte parmi les premiers européens à faire l'expérience du commerce au Gujrat. Il relate son expérience dans un mémoire : La manière de négocier aux Indes.

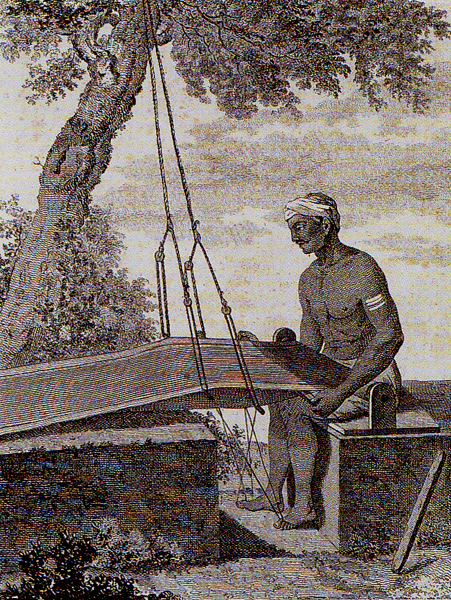

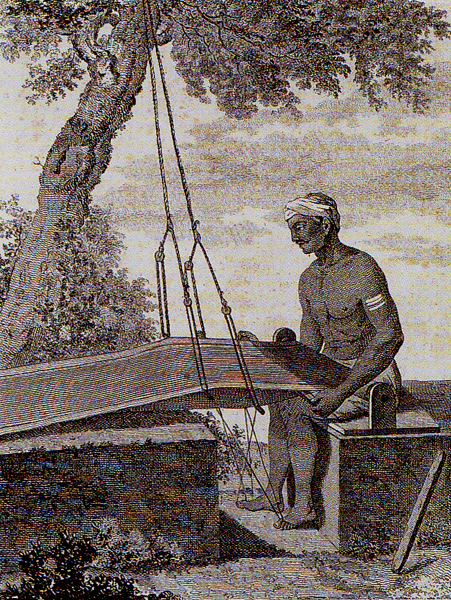

Tisserand indien, dans Pierre Sonnerat

Voyage aux Indes orientales et à la Chine, 1806

P. R. Schwartz présente et commente ce document de 1678, dû au "Sieur Roques" de la Compagnie des Indes, qui décrit comment les toiles imprimées étaient fabriquées à Ahmedabad et la manière dont les agents de la Compagnie devaient traiter avec les artisans locaux. Il est en effet intitulé "La manière de négocier dans les Indes Orientales dédiée à mes chers amis et confrères, les engagés de la royale Compagnie de France" (Schwartz P.R., "L'impression sur coton à Ahmedabad en 1678", in Bull. SIM, Société Industrielle de Mulhouse, 1967, n° 726, pp. 9-25). Ce manuscrit permet d'établir l'antériorité indienne de cette technique parfois présentée comme une invention européenne. Les connaissances de l'auteur paraissent, de l'avis de Schwartz, assez limitées et ont pour principal objet de faire en sorte que les commanditaires des toiles imprimées aient "contentement de leurs ouvrages" (p. 13) (comment procéder avec les peintres, les sculpteurs des moules en bois, etc.). Le manuscrit de Roques fait mention de trois types de planches à imprimer, gravées par un sculpteur, des ingrédients utilisés pour fournir et fixer les couleurs ainsi que d'une opération d'"huilage" (la toile est trempée dans l'huile de sésame) avant l'impression : "Une racine pour faire le rouge [chayaver], de l'alun, de la rouille de fer [mordants], de la noix de galle, de l'écorce de grenade, de la terra merita (curcuma), du vert-de-gris, de la couperose, de l'indigo, de la farine de blé détrempée et devenue aigre [acide], de la gomme tirée d'un arbre, de la cire et de l'ocre" (p. 16).

Découvert par Schwartz, le manuscrit de Roques a été édité par V. Bérinstain (1996). Sa lecture nous fait pénétrer, en effet, davantage dans les préoccupations du marchand attentif à acquérir des toiles au meilleur prix et à ne pas se laisser abuser par les finesses d'artisans et d'intermédiaires supposés vouloir systématiquement tromper le négociant européen, que dans celles du technicien. Quand Roques traite des procédés de fabrication, c'est quand ceux-ci peuvent permettre à l'artisan de dissimuler une tromperie...

Un intérêt majeur de ce document est de donner des informations de première main sur les centres textiles du Gujarat, région productrice de coton et de toiles imprimées (et non peintes, si l'on suit sa description) et sur la manière dont les européens traitaient avec les artisans, alors même que ces toiles, exportées en Indonésie ou en Perse, faisaient l'objet d'un négoce ancien. La demande européenne a vraisemblablement favorisé l'émergence d'intermédiaires que Roques dénomme banians, terme qui désigne sous sa plume les intermédiaires hindous [ce terme générique désigne le commerçant, du tamoul vâniyan , dérivé du sanscrit vânija]. Il en fait un portrait particulièrement sévère : "Je dirai seulement que qui rencontrerait un Banian, homme de bien et sincère, aurait plus gagné que celui qui trouverait la pierre philosophale. Je veux bien mettre cela en avant comme une vérité constante" (p. 91). Il les compare à "des insectes errants qui, [...] comme les sauterelles de pharaon, vont s'attrouper pour ronger les fruits qu'un négociant étranger doit espérer de la récolte de son commerce" (p. 109) tout en reconnaissant le caractère répétitif de sa critique : "J'ai tant parlé de la mauvaise foi et conscience des Indiens, que cela me rendrait ennuyeux si j'entamais encore ce chapitre" (p. 103). Ces jugements sont sans doute fondés sur ses propres déboires d'acheteur et de commanditaire. (Tavernier consacre un chapitre de son ouvrage sur l'Inde aux "tromperies qui peuvent se faire sur dans les marchandises, soit par la seule malice des Ouvriers, soit par l'intelligence des Courtiers et des Commandeurs".)

Le réseau des commerçants gujarat s'étendait alors jusqu'en Afrique orientale et reposait sur une intégration des différentes phases de la fabrication, de la culture du coton à l'impression proprement dite. Cette région a fourni, avec la côte du Coromandel, l'essentiel de ces toiles peintes, ou "indiennes", à la qualité si remarquable (faisant "l'admiration de l'Europe et le désespoir de nos fabricans") dont les artisans hindous avaient le secret. "Le Grand Moghol, écrit Roques, a tenu plusieurs années les meilleurs ouvriers de Seronge (Sironj) et de Chamely à faire des bétilles extraordinaires pour sa personne et présenter aux seigneurs de la cour, si fines, qu'on ne pourrait y mettre prix. Il y avait telle pièce qui ne pesait que cinq pessas" [paisa : petite monnaie de cuivre qui, selon Tavernier vaut "environ deux de nos liards" - Voyage des Indes, 1713, p. 21] (p. 120).

Le succès du commerce de toiles reposait évidemment sur ce savoir-faire – sur le génie artistique et pratique d'artisans appartenant aux basses castes – exploité par divers commanditaires. "Les artisans et les peintres sont accablés de tous côtés par les trois nations : par les Mores, Arméniens, Turcs, Banians, commissionnaires et autres" constate Roques (p. 103). A propos de la ville de Neriade [Nadiad] dont les habitants sont "presque tous tisserands", "occupés à faire des gros bafetas pour teindre en bleu ou mettre en chitte", il relève que les marchands arméniens et mores en ordonnent beaucoup et c'est un prodige de voir la quantité que les navires chargent tous les ans comme la marchandise qui leur réussit le mieux dans les ventes que toute autre" (p. 69). Anquetil-Dupeyron note incidemment, de passage à Mohanpur au cours de son périple indien : "Les Arméniens y ont un établissement conduit par quatre ou cinq personnes qui y font fabriquer des toiles. Je passai à côté des grands angards où travailloient les tisserands..." (Voyage en Inde, 1754-1762 [1771] 1997, p. 122) "Toutes les contrées de l'Inde, constate Roques, ne sont remplies que d'ouvriers : des tisserands, des fileuses et autres gens qui travaillent à la culture du coton pour employer cette abondance qui croît dans tout le pays. C'est le premier fondement du négoce qui fait subsister un nombre infini de peuples de tous âges d'un et d'autre sexe" (1996, p. 31). "Tous les esclaves des Maures font subsister leurs maîtres par les rouets" (p. 31). Et il observe que "le tisserand est le plus misérable de tous les artisans" (p. 33). En 1825, l'administrateur d'origine réunionnaise Bédier fera le même constat : alors que leurs produits font la renommée de Pondichéry, "les teinturiers sont cependant dans le dernier degré d'indigence et ne vivent, comme les ouvriers indiens en général, qu'au jour le jour. Toujours pressés par le besoin, ils avaient consenti des prix très modiques, même avant la hausse des indigos, afin d'obtenir des commerçants, des avances de fonds... " (cité par Mireille Lobligeois "Ateliers publics et filatures privées à Pondichéry après 1816", Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1972 , n° 59, p. 8). Comment expliquer ce contraste entre la prospérité des marchands et la misère des artisans ? "Les Indiens professent une autre religion que la vôtre et, note Roques incidemment, ils en usent de même entre eux à cause des différentes castes, à peine vous donneraient-ils de l'eau" (p. 49). Cette '"éternité" de la spécialisation du métier et du destin de caste, exprimée selon l'opposition pur/impur, est sans doute l'une des raisons de la facile exploitation des artisans par les commanditaires – appartenant à d'autres confessions et armés pour affronter la nécessaire promiscuité associée à l'exercice du commerce. (C'est le "paradoxe de l'Inde"...)

Lors de son séjour à Surate, Anquetil-Duperron tenta de s'informer, sans succès, au sujet des techniques tinctoriales. "Je fis quelques perquisitions à Surate pour avoir le secret de la teinture de tchittes, c'est-à-dire pour connoître le mordant qui y attache le rouge si fortement que plusieurs annnées de blanchissage ne le rendent que plus vif. Il ne me fut pas possible d'obtenir ce que je désirois. Peut-être qu'avec de tems j'en fus venu à bout. Cependant, à moins que de rencontrer de ces circonstances qui tiennent du hazard, il est difficile de croire que les motifs les plus puissans portent à révéler un secret qui fait en partie la richesse d'une contrée. Plusieurs teinturiers me dirent à ce sujet qu'un chef hollandois avoit promis à l'un d'eux un lak de roupies, sans avoir pu en tirer le secret en question [...] On m'apprit seulement que le fateki (ou fatekli) [un myrobolan] servoit à rendre les couleurs adhérentes, mais on ne me dit pas ce que c'étoit" (Voyage en Inde, 1754-1762 [1771] 1997, p. 477).

Il n'existe pas de traité ancien connu, de facture indienne, expliquant la technique des tisserands et des peintres de toile (l'Arthasastra, traité de science politique et de chrématistique, fait mention de colorants : Kimsuka ("Butea Frondosa"), kusumbha ("Carthamus Tinctorius"), et kumkuma ("Curcuma longa") - Arthasastra, livre II, chapitre XVII, traitant de la fonction de l'adhyaksha [régisseur] des forêts, Kupyadhyaksha). Ce sont les observations systématiques, répondant à des commandes commerciales et scientifiques, à Pondichéry pour les études ici utilisées, d'Antoine de Beaulieu, officier de la Compagnie des Indes en relation avec Réaumur, et celles du Père Gaston Cœurdoux dans sa correspondance avec Pierre Poivre (notamment) et celles de Poivre en particulier, qui donnent les principales informations sur les procédés de fabrication des indiennes. Le manuscrit du "sieur de Beaulieu" est le premier document important sur le sujet. "Il constitue, écrit P. R. Schwartz ("La fabrication des toiles peintes aux Indes au XVIIIe siècle", Bull. SIM, n° 4, 1957), la "première description technique précise d'un procédé de fabrication d'indiennes, et la seule en outre qui nous soit parvenue accompagnée d'échantillons" (1957, p. 139). Un exposé complet est dû à Pierre Poivre, qui déclare avoir appris "sous les meilleurs maîtres indiens". Il est publié dans : Un manuscrit inédit de Pierre Poivre : Les mémoires d'un voyageur, texte reconstitué et annoté par Louis Malleret (1968, Paris : EFEO, p. 97-109). Publié en 1807, l'ouvrage de Legoux de Flaix, cité plus haut, se donne pour objet de dresser un tableau des produits et des techniques mises en œuvre par les Indiens et de leur intérêt pour le commerce européen. Les divers types de toile et les procédés de fabrication y sont décrits, l'auteur proposant l'acclimation, en France ou dans les colonies, des plantes utilisées par les artisans ainsi que l'adoption de leurs méthodes. (Les opérations décrites dans ces différents rapports ne se recoupent pas exactement.)

Le "manuscrit Beaulieu" et les rapports d'observation

L'originalité du manuscrit de Beaulieu (1699-1764) tient dans son antériorité et dans le fait que sa description des étapes successives de la fabrication des toiles peintes est accompagnée d'échantillons. Deux exemplaires de son rapport se trouvent au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, dans la série des manuscrits sous la description suivante : "La Manière de fabriquer les toiles peintes dans l'Inde, telle que Mr de Beaulieu, capitaine de vaisseau l'a fait exécuter devant luy à Pondichéry. Deux exemplaires dont le premier est plus complet et dont le second est accompagné d'échantillons". Ces documents figurent au catalogue de la vente de la bibliothèque des Jussieu en 1858 sous le n° 3874. La connaissance de ces pièces est due à P.R. Schwartz. Cet auteur rapporte, dans le Journal of Indian Textile History (n° II, 1956, p. 5-23), les conditions dans lesquelles le manuscrit Beaulieu a été retrouvé. Le chevalier de Quérelles rapporte, dans son Traité sur les toiles peintes paru en 1760, que c'est "Dufay" [Charles Du Fay de Cisternay, Inspecteur officiel des Teintureries et de Mines et Inspecteur du Jardin des Plantes de Paris] qui a chargé Beaulieu "de s'informer de tout ce qui concerne la fabrique des Toiles peintes" et que celui-ci

"s'en est acquitté avec beaucoup d'exactitude et d'intelligence : il a fait peindre devant lui une pièce de Toile et non seulement il a décrit tout le travail avec la plus scrupuleuse exactitude, mais après chaque opération il a coupé un morceau de la pièce de Toile qu'il a rapporté avec des échantillons de toutes les matières qui entrent dans les diverses opérations."

Les photographies des onze échantillons du mémoire de Beaulieu, d'un format moyen de 14,60 cm en hauteur sur 11,20 cm en largeur, sont annexées à l'article de Schwartz. Elles illustrent, en effet, la progressivité des opérations effectuées par l'artisan. Schwartz relève que la prohibition frappant les indiennes, décrétée en 1686 et levée en 1759, n'aurait pas permis la diffusion, sous forme imprimée, du mémoire de Beaulieu et il estime que la dimension de la toile utilisée (6 aunes) a pu permettre la réalisation de 45 copies avec échantillons. Le manuscrit de 12 pages conservé au Muséum serait de la main de Bernard de Jussieu.

La technique des artisans indiens repose sur un savoir millénaire mettant en œuvre l'emploi de mordants, de pigments ou de fixatifs que ne possèdent pas toujours les européens - qui serait "le dédommagement de l'Auteur de la nature aux Indiens" (voir infra)... Elle suppose aussi une spécialisation et une durée d'exécution qui excèdent les capacités des manufacturiers. Outre "l'avantage, écrit en 1766 l'indienneur bâlois Jean Ryhiner, de posséder quelques simples plus propres à l'usage de cette fabrication que les nôtres, il paraît aussi que la main-d'œuvre est plus aisée en ce pays car la manière de peindre en place d'imprimer exige des gens plus capables que l'impression est beaucoup plus lente, ce qui fait que d'ailleurs, toutes choses égales, nous ne pourrions adopter leur méthode faute de gens du savoir requis et d'un entretien aussi bon marché » (Traité sur la fabrication et le commerce des toiles peintes, Bâle, 1766, cité par D. Cardon, 1994, p. 81).

"Ayant eu quelques momens de loisir, écrit le Père Cœurdoux, j'en ai profité pour m'instruire de la manière dont les Indiens travaillent ces belles toiles, qui font partie du négoce des Compagnies pour étendre le commerce, qui, à travers les vastes mers, viennent du fond de l'Europe les chercher dans des climats si éloignés._Ces toiles tirent leur valeur et leur prix de la vivacité, et, si j'ose m'exprimer ainsi, de la ténacité et de l'adhérence des couleurs, dont elles sont teintes, et qui est telle, que, loin de perdre leur éclat quand on les lave, elles n'en deviennent que plus belles. C'est à quoi l'industrie européenne n'a pu encore atteindre que je sache. Ce n'est pas faute de nos habiles physiciens, ni d'adresse dans nos ouvriers ; mais il semble que l'Auteur de la nature ait voulu dédommager les Indes des avantages que l'Europe a d'ailleurs sur ce pays, en leur accordant des ingrédients, et surtout des eaux, dont la qualité particulière contribue beaucoup à la beauté de ce mélange de peinture et de teinture des toiles des Indes" (Du père Cœurdoux, missionnaire de la Compagnie de Jésus, au père Halde, de la même Compagnie. Aux Indes orientales, ce 18 janvier 1742. Lettres édifiantes et curieuses..., 1819, t. VIII, p. 68-69 ; voir aussi la correspondance Poivre-Cœurdoux : p. 86-97).

Cœurdoux a aussi collaboré au mémoire "composé par feu M. Paradis" : "Mémoire sur les différentes façons de teindre les toiles en rouge", auquel il a ajouté des notes et qu'il a transmis au père Patouillet le 13 octobre 1748, observations rassemblées "au bruit du canon et des alarmes de la guerre" (p. 148). Il revient sur la question des eaux relevée par Paradis en ces termes : "Nos Indiens ont attention de choisir de préférence les eaux les plus âpres, comme ils s'expliquent ; mais il n'est pas aisé de définir cette âpreté". La note ajoute :

"Ces puits, dont l'eau est âpre, ne sont pas fort communs dans les Indes ; quelquefois il ne s'en trouve qu'un seul dans toute une ville. J'ai goûté de cette eau, je n'y ai pas trouvé le goût qu'on y attribue ; mais elle m'a paru moins bonne que l'eau ordinaire. On se sert de cette eau préférablement à toute autre, afin que le rouge soit plus beau disent les uns, et suivant ce que disent les autres plus communément, c'est une nécessité de s'en servir, parce qu'autrement le rouge en tiendroit pas" (p. 130).

Cœurdoux rapporte des expériences faites par le frère du Choiseul sur l'eau qui sert aux teinturiers indiens. « Cette eau, précise du Choiseul, a un goût insipide et dégoûtant, qui m'a fait croire qu'elle était chargée de quelque partie de nitre. L'expérience m'en a convaincu. » (p. 145) Cœurdoux conclut sa lettre :

"Je finis par les remarques auxquelles les Indiens prétendent distinguer les eaux propres à leurs teintures. Ils prétendent que l'eau âpre, ainsi qu'ils l'appellent, donne au riz une couleur rougeâtre, lorsqu'on s'en sert pour le faire cuire ; que la couleur de cette eau tire un peu sur le brun ; que son goût a fait assez connoître à ceux qui sont accoutumés à s'en servir [...]..

Sur la supériorité des eaux de Pondichéry, rappelée par l'Ordonnateur Bédier en 1825 (« Cependant Pondichéry a toujours été le centre du comme des toiles bleues, parce que nulle part, dans l'Inde, la teinture en bleu n'est aussi belle, ni aussi durable que celle qu'on obtient dans cette ville : avantages qu'on attribue principalement à la qualité des eaux de diverses sources situées sur notre territoire »), le pharmacien-chimiste Plagne identifie péremptoirement, en 1819, la substance qui fait la différence : l'oxyde d'aluminium : « ... La propriété qu'ont les eaux du poyer et d'oulgaret de contenir l'alumine tend à expliquer la préférence que l'on donne aux teintures faites dans les environs de Pondichéry à celle de tous les autres pays d'alentour... [...] C'est ainsi que les sciences et surtout la Chimie démontre la vérité de certains faits qui jusqu'alors n'avaient eu d'autres preuves que celle d'une antique et ignorante expérience... » (cité par Mireille Lobligeois, loc. cit., p. 8-9). Tavernier avait noté cette propriété des eaux à propos des toiles de Séronge (édition de 1676 des Six voyages...) :

"...plus on les lave plus elles deviennent belles. Il y passe une rivière dont l'eau a la vertu de donner cette vivacité à ces couleurs ; et pendant la saison des pluyes qui durent quatre mois, les Ouvriers impriment leurs toiles selon que les marchands Etrangers leur en donnent la montre, parce que dès que les pluyes ont cessé, plus l'eau de la rivière est trouble, et le plûtost que l'on peut laver les toiles, les couleurs tiennent davantage et en sont plus vives" (op. cit., p. 35).

Le mode opératoire peut être résumé comme suit. La toile de coton est d'abord lavée et blanchie (ce traitement sera répété après l'application de plusieurs couleurs). La première opération, dite aussi "engallage" par quelques observateurs (par référence à la technique utilisée en Europe), consiste dans un bain de tanin mélangé à du lait de bufflonne qui sert de préparation de la toile et de mordançage. Legoux de Flaix explique que le lait de buffle, plus gras, est préféré pour cette raison au lait de vache (tome 2, p. 83, note). Le tanin est produit par le myrobolan, fruit séché produit par des arbres du genre Terminalia. C'est le cadou décrit par Cœurdoux. La toile est ensuite pliée et battue : cette opération a pour objet de rendre la surface lisse et uniforme et ainsi plus réceptive à la peinture et au trait. Le type de lait en cause permet de réaliser, après battage, en combinaison avec les tanins, une fine laque d'apprêt. La silhouette du motif est ensuite portée sur la toile étendue sur le sol, dessinée au pinceau, appliquée au poncif ou au tampon, avec du noir de charbon (pour les couleurs foncées) et à la peinture rouge (pour le rouge et le jaune). La couleur noire est obtenue par la combinaison d'acétate de fer et de tanin (machefer chauffé par la combustion de feuilles sèches de bananier et de vinaigre de vin de cocotier). La couleur rouge est obtenue en deux temps : à l'aide du bois de sappan, utilisé en Europe sous le nom de "bois de braize" ou "brézil", puis d'une garance, le chay (Oldenlandia umbellata L.), qui donne leur qualité spécifique aux rouges indiens. Le jaune est posé en dernier lieu, alors que les opérations de blanchiement sont effectuées. C'est la couleur la plus fragile, il s'agit soit de jaunes de tanin (Cœurdoux parle de galles de myrobolans), soit de flavones (pigments jaunes présents dans les fleurs) que le mordançage à l'alun permet de fixer. Les observateurs font aussi état de curcuma et de safran. Il faut mettre à part l'application de la couleur bleue qui s'obtient en cuve et non au pinceau ou par empreintes. L'indigotine imprègne le tissu en milieu alcalin et précipite à l'oxygène. L'obtention sélective du bleu résulte de l'application de réserves à la cire sur les parties destinées à recevoir d'autres couleurs. Les toiles plus rustiques, destinées à l'Afrique ("indiennes de traite") et au vêtement des esclaves dans les îles à sucre étaient entièrement teintes à l'indigo.

La préparation de l'indigo fait souvent l'objet d'évitements spécifiques, en Inde notamment, où les "purs" sont vêtus de blanc et où l'on compte de nombreuses castes de teinturiers, souvent spécialisés dans l'application d'une couleur particulière. Les membres de la caste des Lilari, au Penjab (du mot lil ou nil qui désigne l'indigo) ne teignent qu'en indigo. Rose rapporte qu'il s'agit d'une caste de musulmans : "The Hindu, indeed would not dye in blue, which is to him an abomination" (H. A. Rose, A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province, Lahore, 1911-19, vol. III, p. 33). L'indole (indigo oleum : C8H7N) a une forte odeur de matière fécale (le scatole : C9H9N). Dans un mémoire sur les ressources de l'Isle de France rédigé en 1754, de Boisneuf précise, après avoir décrit le mode d'obtention de la pâte d'indigo : "Je ne dois pas omettre que cette pâte exhale une odeur presque insupportable et que l'on tient très malsaine. On a d'ailleurs l'expérience que les eaux où elle se forme font périr tout le poisson des rivières dans lesquelles on les laisse écouler." (Sous-série Colonies C4 des Archives nationales. Correspondance à l'arrivée en provenance de l'île de France. Correspondance au temps du gouverneur Jean-Baptiste Charles Bouvet de Loziers, 1752-1754.)

"Peintre sur toile" (peinture au calame)

Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Od 46a.

Le "transfert de technologie" et les intermédiaires arméniens

"C'est à travers la Perse, l'empire ottoman et vers les échelles du Levant que les savoir-faire indiens ont progressé d'est en ouest" (Raveux, 2008, p. 24). Les techniques voyagent avec les artisans et ce sont vraisemblablement des indienneurs arméniens qui ont transmis ce savoir-faire. La communauté arménienne, idéalement située dans le courant des échanges entre l'Inde et la Méditerranée, a joué un rôle important dans ces échanges et particulièrement dans la diffusion des soieries et des cotonnades. Il est fait mention de commerçants arméniens dès les débuts de la correspondance de la Compagnie des Indes. Bien avant la venue des européens, ils supervisaient la production de toiles peintes par des artisans du nord-ouest de l'Inde, puis l'exportation vers la cour de Perse, l'empire ottoman et l'Europe. Avant la fin du XVIIe siècle, à Marseille, venus de Smyrne et de Constantinople, des arméniens fabriquent des toiles à la façon "du Levant et de Perse" (le rouge d'Andrinople, ou rouge turc, est vraisemblablement le rouge indien...). Ils sont présent à Gênes, où l'on octroie à un "arménien de nation" un monopole pour "teindre les toiles rouges du Levant" et à Amersfoort, en Hollande (Raveux, p. 25).

Les thèmes et les différentes productions

La flore, et la fleur spécialement, occupe la première place dans l'iconographie des toiles peintes. On y reconnaît bien entendu des plantes traditionnelles, mais aussi des chimères végétales – servant de décor à des représentations animales stylisées ou réalistes – dont la création répond à une intention clairement ornementale. Cette liberté permet aux peintres, même quand ils reproduisent des formes canoniques, de s'adapter à la demande des commanditaires. Car leurs productions s'exportent en Indonésie ou en Perse par l'intermédiaire de marchands indiens, perses, arméniens, bien avant de répondre aux attentes du marché européen. Les pièces destinées à la cour moghole sont d'une particulière finesse. A ce propos, le comte de Modave écrit : "Toutes ses dépenses réunies formoient une consommation incroiable surtout en étoffes précieuses, car le grand luxe des mogols avoit pour principal objet la somptuosité des habits et des équipages" (Voyage en Inde du comte de Modave, ed. de 1971, p. 138, cité par B. Nicolas, 2008, p. 61). Un voyageur voit à Madras "des Persans qui [font] travailler à façon dans tous les environs, c'étaient des fonds blancs à palmes cachemire détachées et des fonds blancs genre perse et des châles de différentes largeurs" (Carlos Forel Koechlin, cité par J. Jacqué et B. Nicolas, 2008, p. 98). Les indiennes destinées à la Perse sont ornées de cyprès stylisés et de paons et prennent souvent la forme de tapis de prière. Des recherches sur le textile ancien dans le sud-est asiatique (citées par les mêmes auteurs) permettent d'identifier l'origine indienne de pièces de vêtement de type sarong, portées en Indonésie. La spécificité des commandes destinées à l'Europe est explicite quand des armoiries sont reproduites sur le tissu destiné au linge de maison. L'"arbre de vie", hymne à la vie, constitue le thème le plus fréquemment représenté. Mais son traitement n'est pas uniforme. Unique – mais aussi double ou divisé en plusieurs surgeons – l'arbre jaillit d'un tertre stylisé sur lequel la vie animale est souvent magnifiée. La symétrie des motifs animaux, qui évoque parfois la pariade, la régularité des frises et des bordures et la finesse du détail donnent une impression de foisonnement et d'harmonie à la fois. Le développement de l'arbre, toujours souple et ondoyant, remplit l'espace de la toile, ce qui permet au peintre de développer un art végétal et floral particulièrement sophistiqué qui constitue avec l'éclat des couleurs, la principale caractéristique des indiennes.

Les marchands européens passent donc commande aux artisans, choisissent ou fournissent les modèles, avancent les fonds nécessaires à l'acquisition des toiles et à leur traitement. L'appréciation de la qualité du travail requiert évidemment, Roques y insiste, un œil expert. Legoux de Flaix, petit-fils du second de Dupleix, né à Pondichéry en 1751, écrit dans son Essai Historique, géographique et politique sur l’Indoustan, cité plus haut (1807, II, p. 71-72) : "Je ne puis m'empêcher de dire que les agents de la compagnie de France connaissaient bien mieux que ceux des compagnies d'Angleterre et de Hollande, les marchandises de l'Indoustan. L'étude particulière que faisaient les jeunes employés de cette compagnie, par les soins et l'attention que prenaient les anciens de les former à la connaissance de toutes les espèces de marchandises, de leur qualité, des prix de chaque sorte, en avaient fait des hommes rares, et des négociants consommés dans la connaissance du commerce de ce pays." "Ce n'est donc que par des contrats passés avec les fabricants que se traitent les grandes transactions de toutes les espèces de marchandises sur lesquelles on aurait voulu spéculer. Pour former de bonnes cargaisons, il faut faire des commandes dans les différentes fabriques, six mois au moins à l'avance, quel que soit l'objet que l'on recherche [...] Dans la saison convenable [donc], plusieurs mois, quatre ou six, avant l'époque du chargement que l'on se propose de faire, un agent est envoyé dans le pays des fabriques avec une somme proportionnée à la quantité et à la qualité de la marchandise que l'on veut se procurer. Cet agent ou le subrecargue fait inviter les courtiers, nommés dalale, à se rendre chez lui." L'agent et le courtier apposent leur sceau sur les pièces de marchandises commandées ; celles-ci sont laissées entre les mains de l'acheteur et servent de témoin lors de la livraison des marchandises. "On écrit le contrat, qui est fait double, et signé par chacune des parties." "Ces formalités s'observent généralement dans tous les lieux des fabriques." "Le dalale reste garant vis-à-vis de l'acheteur, et répond, non-seulement des sommes qui lui ont été comptées, mais encore des retards dans les livraisons qui porteraient un dommage notable, en empêchant la vente des objets ou le départ du navire pour sa destination. Le subrécargue acquéreur est obligé, de son côté, de réaliser les paiements aux époques fixées, et de visiter, sans retard quelconque, en présence du courtier, pièce par pièce, toutes les marchandises qui lui sont présentées" (p. 7-9).

La prohibition

Les cotonnades indiennes concurrencent les textiles traditionnels, laine, lin, chanvre et soie sur le marché européen. Outre leurs qualités propres, elles sont d'un moindre coût et sont utilisées pour confectionner tentures, garnitures de lits, de fauteuils, robes et jupes, brassières d’enfant, vêtements d’intérieur, etc. Pour protéger les manufacturiers français, une prohibition totale, qui fera l'objet de deux édits et de quatre-vingt arrêts du Conseil d'État, de 1686 à 1759, frappe ces tissus. L'arrêt du Conseil du roi du 2 octobre 1686 justifie la prohibition en ces termes : "La grande quantité de toiles de coton peinte aux Indes [...] [a] donné lieu, non seulement au transport de plusieurs millions hors du Royaume, mais encore causé une diminution des manufactures établies de long temps en France pour les étoffes de soie, laine, lin, chanvre et en même temps la désertion des ouvriers... [Il faut donc] empêcher le cours et le débit des dites toiles peintes, [faire] défenses à toutes personne, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de les exposer, ni vendre, et aux particuliers d'en acheter. Celles qui seront trouvées dans les magasins seront brûlées" (cité par Haudrère, 2008, p. 16).

Le 20 février 1685, de Marillac, intendant à Rouen, écrit au Contrôleur général :

« Il y a icy autour deux ou trois paroisses pleines d'ouvriers subordonnés aux marchands de draperies et de couvertures blanches, qui, ne trouvant point à travailler, sont venus en troupe en cette ville ; on les a envoyés chez moy ; et ils estoient deux ou trois cents hier à ma porte. Je les fis retirer en leur faisant dire que j'enverrois examiner d'où venoit cette cessation de travail et que je verrois à y pourvoir. J'y envoyay sur l'heure un marchand de cette ville, nommé Barandon, qui a bon sens ; il m'a rapporté que le dernier navire qui est arrivé chargé de toiles peintes a fait cesser le débit de serges, en sorte que l'on n'en fait pas faire depuis quelque temps, et d'ailleurs, les marchands qui donnoient à travailler, n'ayant pas de quoy avancer pour acheter des laynes et payer des ouvriers, qu'ils cessoient leur travail. » (Correspondance des contrôleurs généraux des finances avec les intendants des provinces, A.M. de Boislisle, tome premier, 1683 à 1699).

La prohibition, systématiquement enfreinte, rend le produit encore plus séduisant. Dans sa Correspondance littéraire, Grimm fait état de "ces maisons royales où l'on étale publiquement ces marchandises prohibées, à la faveur des privilèges et de l'immunité" (cité par Haudrère, 2008, p. 19) Les Goncourt, dans leur portrait de la Femme au dix-huitième siècle, résument la page de Grimm en ces termes (note 54 du chapitre VIII) :

"Il semble que cette mode des toiles peintes est encore excitée, irritée, avivée par la sévérité de ses arrêts prohibitifs, par les lois de protection en faveur des manufactures de laine et de soie, par la rigueur des ordres donnés aux commis et gardes de barrière d'arracher ces toiles sur le dos des femmes, par les amendes atteignant les comédiennes qui en portent sur le théâtre ; et c'est un goût général, protégé par la cour, autorisé par l'exemple de Mme de Pompadour, qui n'aura pas dans son château de Bellevue un seul meuble qui ne soit de contrebande" (Correspondance de Grimm, vol. XVI .).

Un article d'Henri Clouzot dans la Revue de l'Art ancien et moderne (Paris 28 rue du Mont Thabor) n° 130, janvier 1908 et n° 131, février 1908, qui a pour sujet "Les toiles de Jouy" (p. 59-72 et 129-144) raconte la la "folie" des indiennes. Son principal sujet étant les toiles peintes en France, il fait état de la pauvreté de la documentation disponible et énumère les ouvrages dont on pouvait disposer au début du XXe siècle (les progrès de la communication rendent aujourd'hui les choses plus faciles) :

"Pour grouper quelques renseignement, il faut interroger les dictionnaires : Savary (1742), Jaubert (1770), ou les manuels spéciaux : Querelles (1760), Delormois (1770), jusqu'à l'Encyclopédie méthodique (1828) et le manuel Boret (1831). Avec les biographies d'Oberkampf, le grand Traité de Persoz (1846), deux ou trois monographies régionales, la récente Histoire documentaire de l'industrie à Mulhouse (1902) et les ouvrages magistraux du Dr R. Forrer, c'est à peu près toute la bibliographie sur le sujet." (p. 60)

Voici la "folie" des indiennes :

"Au début du règne de Louis XIV, la mode s'éprit des tissus rapportés des Grandes Indes ou des Échelles levantines par nos vaisseaux. La gaieté des couleurs, l'intensité de l'effet décoratif, le cachet d'exotisme de ces légères étoffes, firent fureur. Dès 1638, le gazetier Loret leur fait place à la foire Saint-Germain dans les baraques de bois abondamment pourvues :

En antiquailles, bagatelles,

Confitures, draps et dentelles

En indiennes, en écrans

On en garnit des meubles, on en fait des robes de chambre. Molière en habille son Bourgeois gentilhomme. Tout le monde veut avoir des « Surates », des « Patnas », des « Calancas », et, la marchandise devenant rare, d'habiles artisans imaginent de peindre des toiles rapportées en blanc du Levant : l'industrie des indiennes d'imitation est créée.

Elle s'établit un peu partout : à Marseille où dès 1660, la ville pouvait offrir à Mme de Bellinzani, femme du premier commis de Colbert, une indienne pour cabinet « où il y a divers personnages » [...] Ces copies se vendaient si bien que leur débit joint aux arrivages incessants de la récente Compagnie des Indes inquiéta les fabricants de soieries, de velours, de draps, de lainages, les tapissiers, les merciers, les passementiers, les toiliers. Les plaintes affluèrent. L'arrivée à Rouen d'un seul navire chargé d'indiennes faisait, en 1685, cesser la vente des serges. Des centaines d'ouvriers se trouvaient sans travail.

Colbert prit peur pour les anciennes industries textiles. Il provoqua un arrêté, le 28 octobre 1686, interdisant la fabrication et la vente des toiles peintes [...] Cette mesure, prise au lendemain de la révocation de l'édit de Nantes, n'était peut-être pas exempte de préoccupation politique. Elle frappait la Normandie, le Poitou, le Languedoc, la Provence, pays protestants ou des centaines d'artisans passèrent à l'étranger [...] Mais elle manqua son effet, car elle n'arrêta nullement la circulation des tissus prohibés. Il fallut prendre un nouvel arrêt en 1697, étendant les punitions aux femmes qui se permettaient de porter des indiennes [...] Fruit défendu, elles devinrent la passion des femmes de bon ton. Ce fut du délire, de la furie. On brava les édits, on arbora aux Tuileries et aux spectacles les étoffes interdites. Des dépôts clandestins s'établirent à Fontainebleau, à Versailles, pour founir la cour. On fabriqua, presque ouvertement, à l'Arsenal, au Clos-Payen, dans la cour Saint-Benoit, au Temple, dans l'enclos de Saint-Jean-de-Latran, asiles privilégiés où les commis des fermes ne pouvaient exercer leur droit de visite."

"Cette petite guerre, plus acharnée que celle des demi-castors, dura soixante-dix ans, illustrée de traits d'héroïsme dans les deux camps. C'est l'intendant Barillon, à Pau, qui, trouvant une bourgeoise dans la rue avec un vieux tablier de toile peinte, le lui arrache et va le brûler sur-le-champ à la forge d'un mérachal. C'est la marquise de Nesle qui, venant d'avoir quatre pièces d'indiennes saisies et coupées en morceaux par les gens des aides, reparaît, quelques jours plus tard, aux Tuileries, avec une robe de chambre de même étoffe.

Plus de trente arrêts, de 1686 à 1716, tentent de mettre les Parisiennes à la raison. Les commis de barrières, aux portes de Paris, font déshabiller les femmes. On brûle dans les rues, en un seul jour, huit à neuf cents robes saisies. Un arrêt de juillet 1717 prononce la peine des galères contre tout individu convaincu d'avoir introduit des étoffes prohibées ou d'avoir donné asile à un fraudeur. Mais la rigueur ne fait que redoubler l'engouement [...]

La mode, d'accord cette fois avec le bon goût, finit par l'emporter. Le 9 novembre 1759, on se décida à autoriser la fabrication. Des manufactures s'ouvrirent dans toute la France, et la passion des indiennes était si bien entrée dans les mœurs qu'elle résista - on a peine à le croire - aux facilités que les femmes trouvèrent de la satisfaire." (p. 61-64)

Madame de Pompadour, vêtue d'une robe en indienne

par François-Hubert Drouais (1764). Détail, Londres, National Gallery.

Fabriquées sur commande en Inde, les indiennes se répandent rapidement dans le public. L'étaminier-paysan Louis Simon (1741-1820), est le témoin, dans son village du Haut-Maine, de la rapidité de la diffusion des cotonnades (et de la proto-industrialisation des campagnes au XVIIIe siècle). Il rapporte dans son journal : "J'ai vu le commencement des cotons et cotonnades. Les dames les plus riches s'en paraient d'abord, puis les femmes du commun et enfin les domestiques et même les pauvres, ensuitte les toiles d'orange et les indiennes sont aussi venues à la mode chez les grandes dames et puis chez les autres femmes comme on le voit à présent" (cité par Garnot, 1995, p. 103 ; Garnot, Benoît, La culture matérielle en France aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles). En milieu urbain et particulièrement à Paris, capitale du luxe, le succès public des produits de mode est aussi l'expression d'une transformation sociale. Contestation, dans le paraître, de l'uniforme des ordres sociaux, c'est l'écume et l'indice d'une transformation du substrat économique et idéologique. Sans doute, la commande aristocratique, somptuaire, tire-t-elle le marché, mais le moindre coût des cotonnades rend ces signes de la supériorité sociale accessibles aux classes moyennes. La mode fait l'homme de qualité, sa nouveauté résumant sa fonction symbolique dans la dynamique des conditions. C'est la réplique du Bourgois Genthilhomme à son maître à danser :

– Je me suis fait faire cette indienne-ci [...] Mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin.

Turcaret ou le Financier, représenté en 1709, est la satire de ce "train de la vie humaine" où les vertiges de la fortune brouillent les statuts : "Nous plumons une coquettte ; la coquette mange un homme d'affaires ; l'homme d'affaires en pille un autre ; cela fait un ricochet de fourberies le plus plaisant du monde" (acte I, scène 10). Dans ce bal des apparences, Lesage introduit une "revendeuse à la toilette", une Madame Jacob, entremetteuse – qui se révèle être la sœur du Financier.

Indienne de Munster

Indienne de Wesserling

"Ce qui frappe dans les inventaires, note Labernadie, c'est le nombre et la richesse des bijoux." (267)tion

"La boutique ambulante d'un orfèvre est ordinairement composée d'une petite enclume, d'un creuset, de deux ou trois petits marteaux, et d'autant de limes. Avec d'aussi simples ustensiles, la patience des Indiens, jointe à leur industrie, sait produire des ouvrages que souvent on ne distinguerait pas de ceux qu'on apporte à grands frais des pays les plus éloignés. A quel degré de perfection ne seraient pas parvenus ces hommes, si, au lieu d'être les élèves de la simple nature, ils avaient été dès leur enfance sous la conduite de bons maîtres !

Pour nous former une idée de ce que pourraient les Indiens dans les arts et les manufactures, si leur industrie naturelle était convenablement encouragée, il ne faut que nous transporter à l'atelier d'un de leurs tisserands ou de leurs peintres sur toile, et considérer avec attention le genre d'instruments avec lesquels ils produisent ces superbes mousselines, ces toiles superfines, ces belles étoffes peintes, qu'on admire partout et qui, en Europe, occupent le premier rang parmi les principaux articles de la parure. En faisant ces magnifiques ouvrages, l'artisan se sert de ses pieds presque autant que de ses mains : en outre, le métier de tissage, et tout l'appareil nécessaire pour ourdir et travailler son fil avant de le tendre sur le métier, ainsi que les autres ustensiles dont il se sert en travaillant, sont si simples et en si petit nombre, que le tout réuni formerait à peine la charge d'un homme.

[…] Leurs peintures sur toile, qui ne sont pas moins admirées, s'exécutent par des moyens aussi simples. Trois ou quatre bâtons de bambou pour tendre la toile, autant de pinceaux pour appliquer les couleurs, quelques morceaux de pot de terre cassé pour les contenir, une pierre creuse pour les broyer ; tel est à peu près tout ce qui constitue l'atelier de leurs artistes en ce genre." (Dubois : 36-37)

source :

http://www.jacobins.mairie-toulouse.fr/expos/or_de_l_inde/textes/techniques.htm

A partir du Ier siècle avant J.-C., le Sud de l'Inde devint le centre de la production et du commerce des pierres précieuses. La littérature tamoule parle de l'industrie florissante des gemmes à Kaveripattinam et Madurai pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne. Kautilya disait que, dans le Sud, le commerce était plus profitable, parce que sur les routes commerçantes de cette région, les diamants, les rubis, les perles fines et l'or étaient plus abondants. Plusieurs auteurs et poètes s'exprimant en sanscrit, tels que Kalidas, Bhartrahari et Subandhu parlent des outils employés par les lapidaires indiens au début de la période historique, comme la vrille à pointe de diamant pour percer les trous, le sana et le sana-chakra, ou meule, pour tailler et polir les gemmes.

Quant au outils et aux instruments qu'ils utilisaient au début de la période médiévale de l'histoire indienne, un manuel de gemmologie récemment publié, intitulé l'Agastyasamhita, qui fut copié d'un texte plus ancien en 1334-1335 avant J.-C., nous éclaire sur les nouveaux outils et techniques qui avaient fait leur apparition. Cet ouvrage traite des procédés manuels et mécaniques que l'on avait adoptés à cette époque pour la transformation des gemmes en bijoux. Le manuscrit décrit neuf types de meules pour moudre et polir (sanas) et six sortes de forets de diamant (vajras).

Les renseignements que nous donne l'Agastyasamhita sont confirmés par les récits des voyageurs européens qui visitèrent l'Inde au XVIIe siècle.

A Surat, en 1675, John Fryer avait vu des meules semblables, en gomme - laque et corindon coulés dans des moules employées pour tailler et polir les gemmes.

Il est mentionné que ces meules ne pouvaient s'obtenir qu'à Cochin, ce qui suggère qu'au XVIIe siècle, le corindon - l'élément abrasif - extrait à Salem et Coimbatore, au Tamil Nadu, était exporté jusqu'à Surat par bateau.

Thévenot, un voyageur français qui visita les mines de diamants du royaume de Golconde en 1666, confirme ces pratiques et l'utilisation du corindon. Néanmoins, dans la plupart des cas, les pierres précieuses étaient serties sans transformations majeures de leur forme originale.

Après l'application des émaux, les bijoux creux étaient remplis de gomme-laque dans laquelle les gemmes étaient enchâssées. La pièce était ensuite envoyée à un autre artisan, le manikya-bandhaka ou le kundansaz, qui sertissait les pierres. Tout d'abord, on évidait l'emplacement des gemmes pour former un motif artistique. Une mince feuille d'argent, le paillon, était découpé à la forme voulue, pressé pour le rendre concave et poli afin qu'il devienne très brillant. Puis il était fixé au fond de chaque creux de façon à donner du lustre à la pierre qui était placée dessus et sertie.

Avec l'arrivée des Anglais en Inde, les gemmes commencèrent à être serties avec la méthode dite de griffes ouvertes, qui laissait le dessous de la pierre à nu. Le polissage était exécuté de façon à garder la forme et la teinte originales de la pierre. On frottait la surface repoussée du bijou avec de l'agate pour lui donner un fini lisse et chatoyant.

Bibliographie (éléments) :

Schwartz P. R. "The French document on Indian cotton painting, The Beaulieu Manuscript. c. 1734 in Journal of Indian Textile History, 1956, n° 2, pp. 5-23.

Schwartz P. R. "L'impression sur coton à Ahmedabad en 1678", in Bull. SIM, 1967, n° 726, p. 8. (Société Industrielle de Mulhouse)

Allemagne, F. R. d', La Toile imprimée et les indiennes de traite, Paris 1942.

Alain Avenel et Raymond Bernard, Splendeur des indiennes bolbécaises, Bolbec, 1996.

M. Mollat (éd.) Sociétés et Compagnies de commerce en Orient et dans l'océan indien, 1970. Paris. 93.387.COL

P. Kaeppelin, Les origines de l'Inde française. La Compagnie des Indes orientales et François Martin. Paris, 1908.

|

|

|