|

L'expansion européenne et les Compagnies des Indes

(les Découvertes, l'Intérêt, l'Hérésie

et les trois ordres de la Féodalité)

"Le Port-Louis est une ville ancienne et déserte.

C'est un vieux gentilhomme dans le voisinage d'un financier.

La noblesse demeure au Port-Louis ; mais les marchands, les mousselines,

les soieries, l'argent, les jolies femmes, se trouvent à Lorient...".

Bernardin de Saint-Pierre,

Voyage à l'Ile de France,

(18 janvier 1768)

Dans la création et dans l'histoire des compagnies de commerce, on l'a vu, un titre revient avec régularité, celui d'"intéressé". "Gens d'affaires", ainsi sont définis les "Interessez" dans le dictionnaire de Pierre Richelet (Nouveau dictionnaire François, 1709, Amsterdam). Cette appellation, qui réunit sans distinction nobles et roturiers (le roi prêchant d'exemple), vise un "affairement" qui est à la fois l'expression et le principe directeur d'un monde qui est en train de "changer de base" (pour user d'une formule célèbre qui visait une autre mutation majeure de la distribution des hommes). Les bénéfices inusuels des marchands hollandais regroupés dans la V.O.C. ("Vereenigde Oost-Indische Compagnie" : "Compagnie Unie des Indes Orientales"), leurs succès militaires et politiques, le développement du commerce maritime, la fièvre de l'Inde… font miroiter aux "interessez" des profits sans limite. "La fortune a, dit-on, des temples à Surate" rapporte le Fabuliste (L'Homme qui court après la fortune, et l'Homme qui l'attend dans son lit). C'est le constat et l'attente de l'"Edit du Roy, portant Etablissement d'une nouvelle Compagnie pour le Commerce des Indes Orientales", daté d'août 1664, que ce "Commerce qui provient des Voyages de long cours" sera une source de prospérité pour les sujets du royaume de France, "estant certain, et par le raisonnement ordinaire et naturel, et par l'expérience de nos Voisins, que le profit surpasse infiniment la peine et le travail que l'on prend à pénétrer dans les pays si éloignez [...]". "Les Princes commandent aux peuples et l'interest commande aux princes", constate Henri de Rohan dans son Discours de l'interest des princes et estats de la chrestienté (publié à titre posthume en 1638, cité ici dans l'édition de 1641, p. 103) qui examine la position relative de la monarchie française en Europe à la faveur d'une évaluation de la situation politique et économique des États et de leurs rapports de forces. En l'espèce, l'intérêt du prince, de concert avec celui des "interessez", est d'enrichissement par le commerce maritime.

Le bénéfice marchand des "Voyages de long cours" brouille la dispensatio occulta (inégalitaire) de la féodalité. Dans cet engagement du pouvoir monarchique dans le commerce, l'intérêt met en société la puissance d'États dont la richesse est fondée sur l'impôt, et l'expérience commerciale de particuliers appartenant au Tiers ordre. "Je suis de plus asseuré, écrit Charpentier dans son Discours, que divers grands Seigneurs du Royaume y entreront pour des sommes considérables, au cas que les Marchands qui s'uniront d'abord pour cette Compagnie, l'estiment avantageux" (op. cit., p. 42). L'engagement de la deuxième fonction dans le commerce marque le succès, théorisé par ce que l'on dénommera rétrospectivement le "mercantilisme", de la puissance d'argent sur la puissance foncière. Avec le développement des villes et de l'économie monétaire, est apparue, à côté du mode de production seigneurial, et de manière de plus en plus visible, une autre composante de la troisième fonction, celle du negotium. "Entre le palais et les domaines campagnards, écrit Georges Duby, la distance s'élargit peu à peu". Entre eux, le bourgeois, le "riche". "C'est en effet entre ses mains que viennent s'accumuler, en fin de course, les pièces de monnaie dont le pouvoir a tant besoin." "Aux côtés du prince, la troisième fonction a changé. Elle n'est plus de labor, elle est principalement de negotium" (Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, 1978, p. 388). Les discussions théologiques sur le prêt et sur l'usure vont focaliser cette opposition des ordres...

Pourquoi trois états ?

A l'origine de la division de la société en trois fonctions, prosaïquement, l'appropriation des terres l'exploitation des hommes - il y a été fait référence ici - exprimés dans une stratification sociale religieusement validée. La trifonctionnalité, partage des rôles entre ceux qui prient, ceux qui guerroient et ceux qui travaillent, est commune à des formations politiques issues de la révolution néolithique et fixées à l'âge du bronze. Cette distribution des hommes est théorisée dans une justification religieuse, objet de la première fonction, qui légitime la force, objet de la deuxième fonction, et qui maintient les assujettis de la troisième fonction sous tutelle. La formation des langues de la famille indo-européenne peut se comprendre en relation avec la diffusion de l'agriculture à partir du Moyen Orient, quand la croissance démographique, exacerbant la concurrence pour les terres fertiles, provoque une double mouvement d'exclusion : vertical et juridique (hiérarchique), horizontal et géographique (exodique) (voir : Avant Babel, Génétique des populations et systématique des langues : hypothèses sur la langue mère). A l'échelle de l'Europe, Tocqueville constate : "Des confins de la Pologne à la mer d'Irlande, la seigneurie, la cour du seigneur, le fief, la censive, les services à rendre, les droits féodaux, les corporations, tout se ressemble. Quelquefois les noms sont les mêmes, et, ce qui est plus remarquable encore, un seul esprit précisément anime toutes ces institutions analogues" (L'Ancien Régime et la Révolution, 2ième éd., 1856, p. 47). C'est contre le "nous", exclusif et oppresseur, de la féodalité, légitimé par un apparentement commun des princes et une souveraineté partagée sur des assujettis, que le sujet de l'économie monétaire va se développer. De fait, la renaissance des villes et de l'activité marchande, contredisant l'adage pecunia pecuniam non parit, va illustrer la vitalité et l'autonomie d'une écologie étrangère aux revenus de la terre imposés par les ordres souverains. Le temps mécanique – l'intérêt, qui enfante quand le prêteur dort – supplante le temps naturel de la reproduction et le temps humain du travail (symbolisés par les puissances de la fécondité dans les religions anciennes). Cette élévation du troisième ordre porte une mutation de l'équilibre social, puisque ce sont les fondements mêmes de la production des richesses, théologiquement monopolisées par les deux premiers ordres, qui sont affectés par le développement de l'économie monétaire.

L'excellence (et l'efficience) du système féodal est, de fait, inquiétée par au moins deux réalités : la foi, d'où peut procéder une remise en question de l'orthodoxie cléricale, et la vitalité d'échanges étrangers au mode de production seigneurial. Dans le système trifonctionnel, la religion est mobilisée pour justifier la hiérarchie des ordres et confirmer dans leur infériorité ceux qui sont providentiellement asservis en vertu d'une idéologie, qui, relève Duby, "condui[t] l'opprimé à vénérer les manières de vivre qui lui sont interdites [et] à mépriser celles qui lui sont imposées" (op. cit. p. 198). Les théologiens ont donc pour charge de légitimer la hiérarchie des hommes et de combattre les conceptions religieuses déviantes qui mettent en question, de front ou par voie de conséquence, cette distribution des hommes. L'hérésie est un crime politique avant d'être une dérive religieuse. Ce sont aussi les membres de la première fonction, idéologues du système, qui vont mener le combat, théologique et moral, contre des valeurs qui tiennent en échec le temps naturel sur lequel repose la production de richesses du monde féodal. La focalisation de la critique de l'Église sur l'usure est démonstrative de l'opposition des logiques productives en concurrence. L'usure, en effet, pour les auteurs en cause, c'est l'intérêt, même non usuraire, l'intérêt étant expressif de la vie propre de l'argent. Bossuet, par exemple, identifie l'usure et l'hérésie (Œuvres de Messire J. Benigne Bossuet, Évêque de Meaux, Liège, 1768, Tome seizieme, Troisieme des Œuvres posthumes, IX, "De l'Usure", p. 469 et "Traité de l'Usure", p. 521 et s.).

Le système marchand va trouver sa légitimation dans un autre rapport à Dieu. La religion de l'intérêt s'exprime par un accommodement de la théologie ou par une autre théologie… C'est l'adaptation cléricale aux valeurs d'argent telle qu'on a pu l'observer ici avec les jésuites de Pondichéry, précisément en concurrence avec les "intéressez" de la Compagnie des Indes ; c'est l'esprit de la Réforme dont l'essence tient dans la suppression de l'ordre clérical et l'instauration d'une relation sans intermédiaire à la divinité – et dans le mercantilisme avec son indifférence fonctionnelle à autrui. L'orthodoxie théologique s'exprimera ici dans l'augustinisme des jansénistes et la prédication de Pascal. Le ferment révolutionnaire de cette mutation religieuse se trouve anticipé par les hérésies de l'époque féodale, en Italie ou dans le nord de la France (infra), qui prêchent pour une société d'égaux et un exercice de la foi sans médiation cléricale. L'hérésie est un coin enfoncé dans le marbre inégalitaire des trois fonctions, que la Révolution fera éclater en décapitant la monarchie et en nationalisant les biens du clergé.

L'imaginaire du féodalisme selon Georges Duby

L'"imaginaire du féodalisme", dans la recension qu'en donne Georges Duby (op. cit. 1978), révèle, en effet, théologiquement argumenté, le caractère foncièrement inégalitaire de cette organisation sociale et rend compte, à ce titre, de la résistance des "victimes de la révolution féodale" (op. cit. p. 198). Les deux premiers ordres se partagent, en réalité, la souveraineté : il y a "deux ordres de princes" (Raoul Glaber - 985- c. 1047), l'"ordre ecclésiastique" et les "nobles", oratores et bellatores (id. p. 169). Et les membres de ces deux ordres, fonctionnellement distincts et idéologiquement conjoints, partagent une même appartenance généalogique, un "nous " commun. Adalbéron (925- 989), "neveu de l'archevêque de Reims, cousin germain des ducs de Lorraine, [...] appartenait à un très puissant lignage répandu sur toute la Lotharingie et qui accaparait dans cette vaste province nombre des dignités comtales et épiscopales. Très haute noblesse : Adalbéron se savait de sang royal, descendant des ancêtres de Charlemagne. Le nom qu'il portait servait dans cette lignée à désigner les garçons qui deviendraient évêques » (id. p. 25). Cette union des deux premières fonctions vise un unique objectif : le ravalement et l'exploitation, par le verbe et par le fer, des servi. Écoutons Isidore de Séville (c. 530-636) dans ses Sentences (III, 47) : "Bien que le péché originel soit remis à tous les fidèles par la grâce du baptême, Dieu le juste établit une discrimination dans l'existence des hommes, constituant les uns esclaves, les autres maîtres, afin que la liberté de mal agir soit restreinte par la puissance du dominant. Car si tous étaient sans crainte, comment le mal pourrait-il être prohibé ?" (id. p.89-90). Jadis, commente Duby, l'obligation de peiner pour nourrir un maître était reléguée hors du "peuple", elle incombait aux esclaves. Après l'an mil, après l'appesantissement du pouvoir banal, tous les "rustres" supportent cette charge. Le labeur est le sort commun de tous les hommes qui ne sont ni guerriers ni prêtres" (id. p. 197). Dans cette idée, la troisième fonction ne résulte pas d'une adjonction : c'est elle qui est "première" dans la mesure où son asservissement (les exploités [étant] appelés soit 'paysans', soit 'esclaves'"), paraît être le principal objet de la machinerie trifonctionnelle.

La justification théologique de cet asservissement tient dans l'expiation la faute originelle par ceux que la prédestination assigne au travail. "Que labor et ses dérivés évoquassent beaucoup moins la fécondité de l'ouvrage des mains que la peine, la peine humiliante, Adalbéron, raturant le manuscrit de son poème, substituant labor à dolor, en fournit la preuve. Abbon (c. 940-1004) en fournit une autre, dans l'Apologeticus, préférant à laborare, insudare, un verbe évoquant la sueur d'Adam, c'est-à-dire le péché originel, ce fondement de l'inégalité, donc de l'ordre social, étayé par l'esprit de pénitence" (id. p. 197). La prééminence de la fonction religieuse (en temps de paix) exprime l'enrôlement de la croyance au service de la stratification sociale. L'homme de foi démontre par son habitus la matérialité du ciel sur la terre et légitime l'ordre terrestre par cette démonstration. Ce qui établit sa supériorité sur le reste du genre humain, sur les princes eux-mêmes (id. p. 69) procède de sa double appartenance : "En effet, à demi du ciel, il participe de la nature des anges. Il est l''esclave', le serf (servus) d'un seul maître qui est Dieu". De fait, soumis au respect des interdits sexuels et alimentaires, il échappe à la corruption : celle du travail (soit toutes les tâches qu'Adalbéron lorsqu'il décrivait ce que les prêtres doivent se garder de faire : laver, cuisiner, travailler la terre) qui définit la condition des pécheurs et celle de la sexualité. Contemplatif et asexué, il est le vivant témoin du monde d'après la vie.

Un cercle vertueux fait rejaillir les bénéfices de chacun des trois ordres sur les autres et boucle le système. Trois ordres : en 833 l'évêque de Lyon, Agobard (c. 769 - 840) : " …les uns combattant avec le fer, les autres disputant avec le verbe" (id. p. 102) ; les autres sont servi : les serfs, les esclaves… (id. p. 104). Mais cette division fonctionnelle n'entame pas l'unité : "Triple est la maison de Dieu que l'on croit une. Les uns prient, les autres combattent, les autres encore travaillent. Ils sont trois ensemble et ne souffrent pas d'être désunis". Gérard de Cambrai (c. 975 - 1051) précise : "Si les oratores peuvent demeurer dans le 'loisir sacré' que requiert leur office, ils le doivent aux pugnatores assurant leur sécurité, aux agricultores produisant par le 'labeur' la nourriture de leur corps. Défendus par les guerriers, les cultivateurs doivent aux prières des prêtres de recevoir le pardon de Dieu. Quant aux gens de guerre, ils sont entretenus par les redevances des paysans, par les taxes que paient les marchands ; ils sont par l'entremise des gens de prière lavés des fautes qu'ils commettent en usant des armes" (id. p. 58).

L'hérésie vient des dominés, telle l'hérésie d'Arras : des chrétiens qui prétendent vivre en justes et se passer du clergé. L'hérésie est ainsi un crime social et politique : par son contenu théologique, sans doute, mais davantage par ses conséquences : elle ne vise rien moins qu'à supprimer le clergé ("Telle est la question, révolutionnaire, que pose l'hérésie" - id. p. 47). En Artois, une secte s'était formée, proposant une justicia, une règle de vie, capable seule, sans recours aux sacrements, de conduire au salut (id. p. 45). La doctrine qu'ils professent ? Ils jugent inutiles le baptême, la pénitence et l'eucharistie, tous les sacrements, "annulant (ainsi ce qui fait) l'Église" ; ils condamnent le mariage; ils refusent toute dévotion aux saints, sauf aux apôtres et aux martyrs (id. p. 46). "La déviation […] n'est pas de critiquer les prêtres, de dénoncer leur impureté. Elle est de vouloir se passer d'eux. De nier l'utilité d'un clergé. La contestation est, en son principe, antirituelle. Elle proclame que la grâce et l'esprit s'infusent sans médiation dans les intelligences et dans les cœurs. Donc que l'eucharistie, le baptême, l'absolution ne servent à rien. Ni l'onction. Et que par conséquent les évêques n'ont nullement le monopole de la sapientia" (id. p. 165). "Les hérétiques récusaient les privilèges du 'métier' sacerdotal, ils confondaient le clerus et le populus ; ils conviaient tous les chrétiens à jeûner, à prier de la même manière. Dans la secte enfin, chacun travaillait de ses mains, nul n'attendait d'être nourri par autrui, nul ne peinait au service d'un maître. L'hérésie proposait l'égalité, totale" (id. p. 166). Cette "chimère" défiait l'idéologie et l'ordre.

L'intérêt et le mercantilisme

Parmi les "intéressez" : des nobles qui ont les moyens d'investir et de consommer somptuairement. Un passage d'Adam Smith réputé symboliser la passion du gain du capitaliste (et recéler la clé de cette richesse des nations qui fait l'objet de la Recherche) : "'Tout pour nous et rien pour les autres', voilà la vile maxime qui paraît avoir été, dans tous les âges, celle des maîtres de l'espèce humaine" (p. 509 dans la traduction du comte Germain Garnier de 1776, revue par Adolphe Blanqui, réédition de 1843, liv. III, chap. IV ; p. 173 dans l'édition française de 1781, Yverdon, liv. III, chap. IV, p. 173) vise, en réalité, les féodaux décadents ayant trouvé "une manière de consommer par eux-mêmes la valeur totale de leurs revenus" (du fait de "l'action lente et insensible du commerce étranger et des manufactures"). La maxime en cause, contrairement à l'évidence, n'est pas universelle - et sans qu'il soit aucunement question d'altruisme ou de générosité, on l'a rappelé plus haut avec le mode d'être exprimé par les systèmes de parenté de type classificatoire. Sa règle, qui caractérise l'expansion d'un "nous" fermé sur lui-même, paraît résumer ce type humain en rupture, symbolisé par Robinson qui refait le monde à partir de sa seule ressource, mu par le seul "intérêt" et qui perce dans ce succès de l'économie marchande qui va renverser un ordre ancien (lui-même nourri par l'"usure" : celle de la rente foncière). Loin d'être labor, sudor, dolor, expiation du péché originel justifiant l'exploitation des assujettis, et ce jusqu'à la fin des temps, le travail ouvre la voie du salut personnel dès lors qu'il est l'expression d'un projet de vie dont la réussite est source d'élévation sociale. "Regarder la nécessité du travail comme une suite du péché originel et comme une punition de Dieu, c'est une absurdité. Cette nécessité est au contraire une faveur du Ciel" (Helvétius, 1773, De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, tome second, ch. II, p. 239, note). Bornant l'action de l'homme à la sphère des besoins et de la jouissance, l'intérêt, en mesure de le libérer de la nécessité, révèle, à l'envers des cosmologies qui confinent la vie humaine dans l'attente et la dépendance, la véritable nature de l'action. La rationalité de l'intérêt se vérifie par la production de richesses matérielles. "Lorsque l'argent donne le nécessaire physique, l'agréable, le superflu, la considération, les distinctions, la faveur, la noblesse, les dignités, les titres, que sais-je ? [...] faudra-t-il s'arrêter à faire voir que sa possession est utile ?" argumente en 1763 Prost de Royer, magistrat lyonnais dans une Lettre à Monseigneur l'Archevêque de Lyon, dans laquelle on traite du prêt à intérêt à Lyon, appelé "dépôt de l'argent" (p. 16, citée par Taveneaux, 1977, p. 76).Le "miracle" de l'économie monétaire, c'est de faire du temps, non pas un opérateur de la flétrissure et de la chute, ainsi qu'il est parfois rappelé au seuil des églises sous l'horloge villageoise : Vulnerant omnia, ultima necat, mais d'en domestiquer l'entropie et de nourrir la croyance que le pari sur le futur qui caractérise l'emprunt, même "à la grosse aventure", sera rémunérateur - et de le démontrer, au moins statistiquement, les négociants réinventant l'assurance. L'Europe moderne redécouvre, au fond, des pratiques attestées depuis Babylone, associées au commerce maritime en Grèce antique (daneismata nautika), comme plusieurs plaidoyers de Démosthène en font foi, ou dans le monde romain.

L'exercice de la marchandise (pour reprendre une expression de Descartes séjournant en Hollande) ouvre des perspectives nouvelles : celles d'un monde qui n'aurait d'autre limite que la limite des échanges. L'homme féodal vit protégé dans le sein de petites communautés : seigneuries, paroisses, corporations ; attaché au prochain par un réseau de liens personnels, de parent à parent, d'allié à parent, de vassal à suzerain, de maître à compagnon, de fidèle à pasteur. La religion marque l'existence d'un sceau d'imperfection ; on produit pour vivre, l'espoir et la réalisation terrestre sont bornés... L'homme nouveau doit se libérer de cette gangue des anciennes protections. Le droit va substituer aux rapports personnels de dépendance des rapports abstraits d'individu à individu et définir comme sujet cet homme libre de ses activités qui a la loi, et non plus la protection personnelle, pour sûreté. L'intérêt, qui met le sujet au centre des valeurs, consacre la primauté de l'individu sur la communauté et enrôle la transcendance dans l'aventure économique, "puisque nous voici, argumente Charpentier dans son Discours, dans ce siècle merveilleux qui doit apporter du remède à tous nos maux, et rendre toutes choses nouvelles" (op. cit., p. 30). L'État et les individus s'unissent pour entretenir la prospérité du royaume. "Plume" de Colbert lors du lancement de la souscription pour la réunion du capital de la Compagnie des Indes orientales, Charpentier engage ainsi tous les bourgeois qui aiment "l'honneur de leur patrie" à placer leur argent dans cette entreprise et ajoute qu'en contribuant à la grandeur du pays, ils trouveront ainsi le moyen d'augmenter leur fortune. Le Roi, quant à lui, "… a voulu abandonner toute la conduite [de cette compagnie de commerce] à ses Sujets, afin de leur abandonner tout le profit ; Il a consenti qu'ils en formassent l'entreprise pour eux seuls, et ne s'est reservé que l'honneur de les proteger de sa puissance, et de les assister de ses deniers" (id., p. 14). L'enrichissement des individus est aussi celui de l'État, le souverain se révélant le protecteur des intérêts privés. Unification nationale à la faveur de la centralisation administrative et "guerre paisible" contre les nations concurrentes, selon l'expression de Colbert ("Le commerce est une guerre perpétuelle et paisible d'esprit et d'industrie entre toutes les nations." - Clément, Lettres de Colbert, t. VII, p. 250 et t. VI, p. 269), telle est la philosophie du mercantilisme qui réalise par les outils du dirigisme commercial (protection douanière, création de manufactures, exportation, fondation de colonies) l'harmonie politique des intérêts particuliers.

Expression du pouvoir d'État, le mercantilisme trouve dans un monde ouvert par les Découvertes un champ d'action proprement mirifique, épiphanie des temps nouveaux et de leurs aventures. "Autrefois, nostre France, écrit Montchrétien, sans se travailler tant apres l'amas de richesses estrangères, vivoit heureuse et contente, mais autrefois. Maintenant, puisque les mœurs ont changé, il faut déployer tous les artifices pour y faire venir l'argent" (1899 [1615] p. 120). Le monarque possède précisément la puissance, administrative et financière, pour mobiliser les hommes. "Autrefois" la France féodale vivait sur elle-même. Mais la monarchie, comme l'expose Tocqueville dans son expertise de l'Ancien Régime (op. cit., 2ième éd., 1856), a progressivement dépossédé la féodalité de sa fonction sociale, doublé son administration et centralisé l'autorité à son profit : "laiss[ant] aux anciens pouvoirs leurs noms antiques et leurs honneurs, mais [elle] leur avait peu à peu soustrait leur autorité. […] [elle] avait fini par les remplacer presque tous […] par un agent unique, l'intendant (p. 112-113) ; […] un corps unique, et placé au centre du royaume, qui réglemente l'administration publique dans tout le pays ; le même ministre dirigeant presque toutes les affaires intérieures ; dans chaque province, un seul agent qui en conduit tout le détail ; point de corps administratifs secondaires ou des corps qui ne peuvent agir sans qu'on les autorise d'abord à se mouvoir ; des tribunaux exceptionnels qui jugent les affaires où l'administration est intéressée et couvrent tous ses agents" (p. 111). Centralisation et dirigisme, en place du morcellement féodal expressif des communautés de terroir, conviennent idéalement à la création de ces compagnies de commerce propres à "faire venir l'argent" dans le royaume. Accompagnant le développement de modes de production concurrents du système féodal, c'est bien l'absolutisme monarchique, avec sa centralisation administrative à vocation fiscale, qui, directement et indirectement, disqualifie la trifonctionnalité et précipite sa chute.

Tocqueville : L'Ancien Régime et la Révolution

Pour expliquer comment cette noblesse qui, "après avoir été mille ans debout", a pu "être renversée en l'espace d'une nuit" (p. 334), Tocqueville expose les principales raisons, conjoncturelles et structurelles, qui l'ont progressivement vidée de son ancienne utilité :

- La vénalité des charges propres à alimenter le trésor royal qui a créé "peu à peu une machine administrative si vaste, si compliquée, si embarrassée et si improductive, qu'il fallut en quelque façon la laisser marcher à vide, et construire en dehors d'elle un instrument de gouvernement qui fût plus simple et mieux à la main, au moyen duquel ont fît en réalité ce que tous ces fonctionnaires avaient l'air de faire" (p. 184) ;

- L'absentéisme : "Au milieu du dix-huitième siècle cette désertion [des campagnes] est devenue presque générale […] On en trouve la preuve authentique dans les registres de la capitation. La capitation se percevait au lieu du domicile réel : la perception de toute la grande noblesse et d'une partie de la moyenne est levée à Paris. Il ne restait dans les campagnes que le gentilhomme que la médiocrité de sa fortune empêchait d'en sortir" (p. 207-208) ;

- L'appauvrissement des nobles : "Malgré ses privilèges, la noblesse se ruine et s'anéantit tous les jours, et le tiers état s'empare des fortunes", écrit en 1755 un gentilhomme cité par Tocqueville (p. 143). En 1750, l'intendant de la Franche-Comté dépeint les nobles de la province à son successeur : "La noblesse de ce pays est assez bonne mais fort pauvre, et elle est d'autant plus fière qu'elle est pauvre. Elle est très-humiliée en proportion de ce qu'elle était autrefois. La politique n'est pas mauvaise de l'entretenir dans cet état de pauvreté, pour la mettre dans la nécessité de servir et d'avoir besoin de nous. Elle forme une confrérie où l'on admet que les personnes qui peuvent faire preuve des quatre quartiers. Cette confrérie n'est point patentée, mais seulement tolérée, et elle ne s'assemble tous les ans qu'une fois, et en présence de l'intendant. Après avoir dîné et entendu la messe ensemble, ces nobles s'en retournent chacun chez eux, les uns sur leur rossinante, les autres à pied. Vous verrez le comique de cette assemblée" (p. 145) ;

- Les privilèges fiscaux…

Tout cela faisant de la noblesse une caste coupée des réalités sociales qui la légitimaient, "ayant perdu ses anciens droits politiques, et cessé […] d'administrer et de conduire les habitants" et "néanmoins, non-seulement conservé, mais beaucoup accru ses immunités pécuniaires" (p. 333). "On ne s'étonnera plus que ses privilèges aient paru si inexplicables et si détestables aux Français, et qu'à sa vue l'envie démocratique se soit enflammée dans leur cœur à ce point qu'elle y brûle encore" (p. 334).

L'"émigration [intérieure] des nobles" (p. 210) répond largement à la disqualification politique des féodaux. "Renfermé dans son château, inconnu du prince, étranger à la population environnante, le noble de France restait immobile au milieu du mouvement journalier de la société. Autour de lui, c'étaient les officiers du roi qui rendaient la justice, établissaient l'impôt, maintenaient l'ordre, travaillaient au bien-être des habitants et les dirigeaient. Fatigués de leurs obscurs loisirs, les gentilshommes qui avaient conservé de grands biens, se rendaient à Paris et vivaient à la cour, seuls lieux qui pussent encore servir de théâtre à leur grandeur" ("État social et politique de la France avant et après 1789", texte publié anonymement en avril 1836 dans la London and Westminster Review, p. 137-169, à l'instigation et dans une traduction de John Stuart Mill, sous le titre "Political and Social Conditions of France", publié dans L'Ancien Régime et la Révolution, Paris : Garnier-Flammarion, n° 500, 1988, p. 50-51). En réalité, la puissance royale tire ses revenus d'un développement d'échanges économiques étranger au système féodal. La révolution provoquée par l'afflux d'or et d'argent en Europe à la suite des Découvertes a causé une importante dépréciation des monnaies qui a directement affecté les revenus fixes et notamment les rentes foncières. La noblesse est statutairement étrangère à l'essor économique lié aux Découvertes. "Il est contre l'esprit de la monarchie, que la noblesse y fasse le commerce", rappelle Montesquieu dans L'esprit des lois, 4° partie, livre XX, chapitre XXI. "Les nobles modernes, expose Tocqueville (id. p. 54), avaient abandonné la plupart des idées de leurs ancêtres, mais parmi elles il en était plusieurs très nuisibles auxquelles ils s'étaient opiniâtrement attachés ; à la tête de ces dernières il faut placer le préjugé qui interdisait au gentilhomme le commerce et l'industrie. Ce préjugé avait pris naissance au moyen âge, alors que la possession de la terre et le gouvernement des hommes étaient une seule et même chose." Le développement des échanges, en revanche, bénéficie à la monarchie à la faveur de la perception de l'impôt et de taxes.

Dans le système féodal, il existe un équilibre entre le roi et les grands du royaume quand la réunion des lignages constitue la force du royaume et quand le roi incarne, de par sa fonction à la fois religieuse et politique, l'unité du système. C'est la maxime citée par Saint-Simon : "Il [le Dauphin] croyait à cette grande maxime, que les rois sont faits pour les peuples et non les peuples pour les rois" (tome X, [année 1712] chapitre XVII, 1829, p. 191 [un roi est fait pour les sujets, et non les sujets pour lui p. 212 et 214 : "Cette grande et sublime maxime…]). L'interdépendance du roi et des féodaux ("Tu n'es rien sans nous, nous ne sommes rien sans toi") prend fin quand le roi trouve les moyens de se libérer de la tutelle des "faiseurs de roi". C'est le cas en Afrique dans les royaumes de la Côte de Guinée, à la faveur de l'utilisation que le souverain peut faire des moyens économiques et militaires que le système met à sa disposition. Le monopole du commerce ou de la traite des esclaves représente l'un de ces cas de figure (voir : Les Compagnies des Indes et la question de l'esclavage : traite atlantique et traite orientale) ; l'enrôlement des classes initiatiques par le souverain Zoulou au XIXe siècle, un autre. La monétarisation de la royauté française, originairement affaire de terres et de fiefs, modifie les termes d'un tel équilibre.

De fait, comme Tocqueville l'a montré, ayant, dès la fin du XVe siècle, doublé ou évincé l'administration et la justice féodales en confiant ces charges à des roturiers, le roi a pris le contrôle du cens. Avec la multiplication des moyens de paiement, marchands et financiers s'enrichissent quand les propriétaires fonciers voient leurs revenus diminuer, tandis que le roi, au cœur de la centralisation, devient, de fait, l'arbitre du nouvel équilibre économique qui se met en place avec la montée du "bourgeois". A la faveur d'une augmentation de l'impôt, Louis XI, l'"universelle aragne", favorise la création d'un réseau de communications, soutient les métiers et les manufactures. Le souverain "invente" l'investissement public et apparaît comme le protecteur de la nouvelle économie. A la fin du règne d'Henri IV, les grands féodaux n'ont plus voix aux décisions politiques. La dernière convocation des états généraux, avant la Révolution, date d'octobre 1614. De fait, la nécessaire centralisation liée au développement économique bénéficie à la royauté. Expression d'une monarchie irrédentiste ou expansionniste, la cour du monarque supplante les autres cours. Autre nom de la centralisation, l'absolutisme apparaît comme l'expression d'une transformation économique qui s'accompagne d'une redécouverte du droit romain et qui permet à des auteurs comme Jacques Cujas (dont les Compilations Justiniennes mettent la législation antique au cœur de la réflexion), ou Charles Du Moulin (dont l'œuvre vise à l'unification du droit – voir son Commentaire de la Coutume de Paris – et qui définit le souverain, dans l'héritage de Rome, comme le dépositaire de la puissance publique) d'élaborer un droit propre aux temps nouveaux.

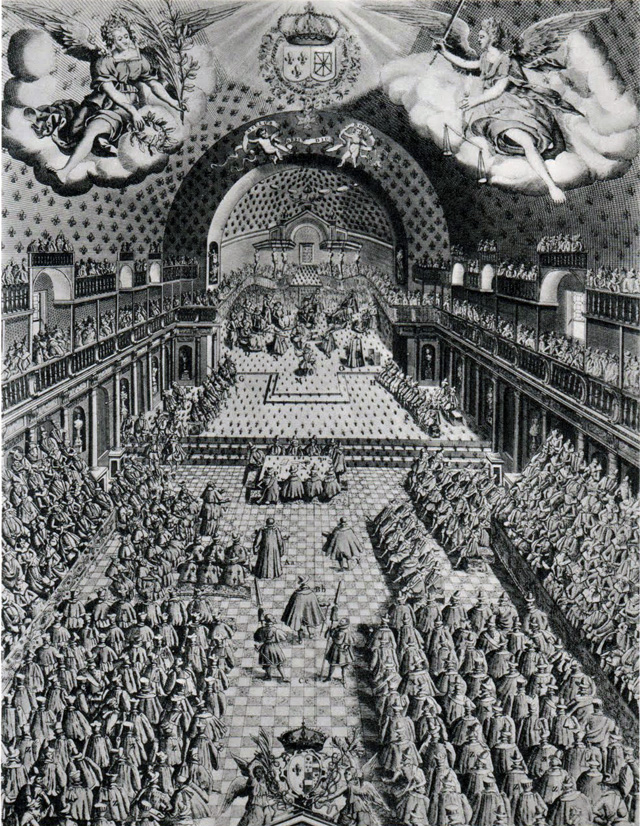

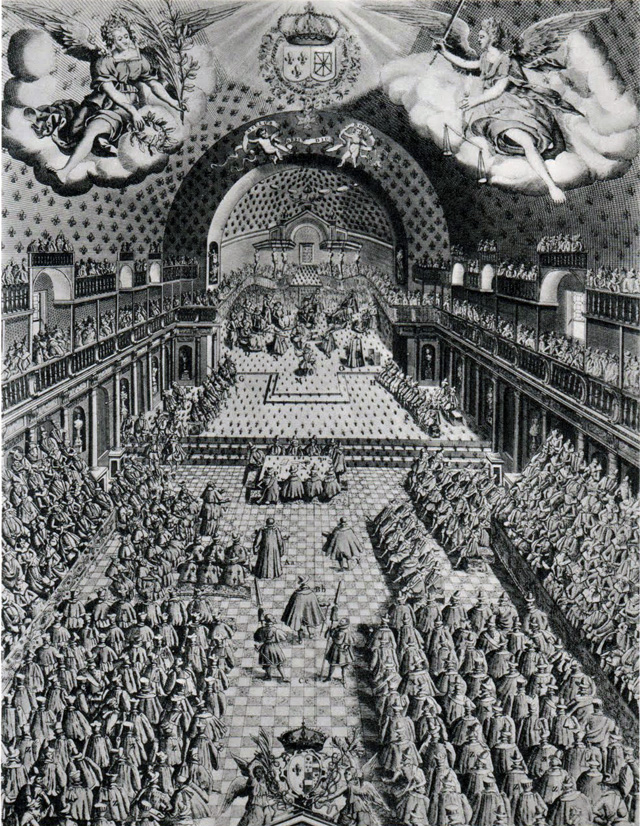

Les États Généraux de 1614

Le roi occupe, dès lors, une position inédite entre la bourgeoisie montante et la noblesse en déclin. Le développement des parlements et l'inamovibilité des magistrats (acquise sous Louis XI) expriment l'élévation progressive de la noblesse de robe dans laquelle le souverain va choisir ses principaux commis. Dans une adresse à Louis XIII en 1627, intitulée "Requestes et articles pour le rétablissement de la Noblesse", les nobles exposent, par la plume d'Adrien de Monluc, comte de Carmaing (accusé de conspiration contre Richelieu, il sera embastillé de 1635 à 1643), l'état "pitoyable" de leur ordre et diagnostiquent les causes de leur déchéance. Parmi ces causes : le mélange des races nobles avec les roturières et la défiance que quelques-uns de leur Ordre, au siècle passé, ont inspirée "par leurs insolences et trop effrénées ambitions", portant par là les rois à croire "qu'il leur falloit en abaisser la puissance par l'élévation du Tiers État et par l'exclusion des charges et dignités, dont ils avoient peut-être abusé". Les nobles réclament le monopole des charges civiles et militaires de la maison du roi, le tiers des "chanoinies et prébendes, tans ès églises cathédrales que collégiales de ce royaume", voix délibérative dans les parlements, présence pour un tiers dans les Conseils royaux et la faculté, sans déroger, d'"avoir part et entrée au commerce" – tandis que les roturiers ne pourront acquérir aucun fief "sans permission de Sa Majesté" (cité par J.-H. Mariéjol, dans E. Lavisse, Histoire de France illustrée : depuis les origines jusqu'à la Révolution, 1911, tome VI, deuxième partie, "Henri IV et Louis XIII (1598-1643)" p. 390-391). C'est à la fois une analyse de la dépossession de la noblesse par le pouvoir royal au profit du tiers état, et un rappel de l'équilibre, ou du moins de l'intéressement de la noblesse aux affaires de l'État, en quoi devrait consister la monarchie…

C'est la philosophie de Saint-Simon, pair de France, militant secrètement pour la participation de la noblesse aux affaires et entretenant le Dauphin de ses vues. "La confiance d'un dauphin, juste et éclairé, si près du trône, et qui y participait déjà ne laissait rien à désirer pour la satisfaction présente, ni pour les espérances" (tome X, ch. II, 1829, p. 19). "L'air de son visage, quelques gestes échappés à la retenue que l'improbation précise du roi lui imposaient témoignèrent avec éloquence combien impatiemment il supportait ces grandeurs monstrueuses, et combien peu elles dureraient de son règne. J'en vis assez pour en espérer tout, pour oser même le lui faire entendre" (id. p. 18). "Le Dauphin ne pouvait souffrir l'avilissement de notre dignité, par ceux-là mêmes qui s'en étaient si bien servis pour leur élévation quoique si juste" (id. p. 15) ; "…il retomba sur l'insolence des ministres (il n'en ménagea pas le terme) et sur le malheur des seigneurs" (id. p. 11). "L'anéantissement de la noblesse lui était odieux, et son égalité insupportable" […] "Il était touché […] de l'abâtardissement que la misère et le mélange du sang par les continuelles mésalliances nécessaires pour avoir du pain" avaient causé, de cette "mortelle et ruineuse oisiveté, qui par son inutilité à tout rend [la noblesse] à charge et méprisée..." (tome X, [année 1712] chapitre XVII, 1829, p. 209 s.)

Saint-Simon et la cour, arène de la compétition pour le rang, le prestige et les faveurs…

La Cour a pour fonction, tout en servant la gloire du souverain, d'attacher les nobles, ces challengeurs ou rebelles potentiels. Le roi distribue charges et rentes, certes. Mais comment mieux réaliser cette dépendance qu'en faisant participer les nobles à sa gloire ? Dans une mise en scène festive dont les courtisans sont les acteurs, et, davantage, selon un cérémonial qui remonte à François 1er et dont l'édification est publique et quotidienne : en enrôlant la noblesse dans la domesticité du roi. Une page de Saint-Simon sur le duc de La Rochefoucauld, valet de Louis XIV, fils de l'auteur des Maximes (qui fit, lui, partie des séditieux de la Fronde), est démonstrative à ce sujet : "Si M. de La Rochefoucauld passa sa vie dans la faveur la plus déclarée, il faut dire aussi qu'elle lui coûta cher, s'il avait quelques sentiments de liberté. Jamais valet ne le fut de personne avec tant d'assiduité et de bassesse, il faut lâcher le mot, avec tant d'esclavage, et il n'est pas aisé de comprendre qu'il s'en put trouver un second à soutenir plus de quarante ans d'une semblable vie. Le lever et le coucher, les deux autres changements d'habits tous les jours, les chasses et les promenades du roi de tous les jours, il n'en manquait jamais, quelquefois dix ans de suite sans découcher, d'où était le roi, et sur le pied de demander congé, non pas pour découcher, car en plus de quarante ans il n'a jamais couché vingt fois à Paris, mais pour aller dîner hors de la cour et ne pas être à la promenade, jamais malade, et sur la fin rarement et courtement [de] la goutte" (1856, tome 7, chapitre XI, 1709, p. 26).

Le roi s'amuse, des fêtes qu'il organise, mais sans doute aussi de son triomphe et de la soumission de ses courtisans… Dans son testament politique, Richelieu recommande au roi (Louis XIII) de réduire le luxe de la cour pour enrayer la ruine de la noblesse. Saint-Simon écrit de Louis XIV : "Il aima en tout la splendeur, la magnificence, la profusion. Ce goût il le tourna en maxime par politique, et l'inspira en tout à sa cour. C'était lui plaire que de s'y jeter en tables, en habits, en équipages, en bâtiments, en jeu. C'étaient des occasions pour qu'il parlât aux gens. Le fond était qu'il tendait et parvint par là à épuiser tout le monde en mettant le luxe en honneur, et pour certaines parties en nécessité, et réduisit ainsi peu à peu tout le monde à dépendre entièrement de ses bienfaits pour subsister. Il y trouvait encore la satisfaction de son orgueil par une cour superbe en tout, et par une plus grande confusion qui anéantissait de plus en plus les distinctions naturelles" (1856, tome 12, chapitre XIX, p. 43). Mais les pensions ne sont pas multipliables à l'infini : "Les fêtes fréquentes, les promenades particulières à Versailles, les voyages furent des moyens que le roi saisit pour distinguer et pour mortifier en nommant les personnes qui à chaque fois en devaient être, et pour tenir chacun assidu et attentif à lui plaire. Il sentait qu'il n'avait pas à beaucoup près assez de grâces à répandre pour faire un effet continuel. Il en substitua donc aux véritables d'idéales, par la jalousie, les petites préférences qui se trouvaient tous les jours, et pour ainsi dire, à tous moments, par son art. Les espérances que ces petites préférences et ces distinctions faisaient naître, et la considération qui s'en tirait, personne ne fut plus ingénieux que lui à inventer sans cesse ces sortes de choses" (id. 1856, tome 12, chapitre XIX, p. 40).

Le triomphe de la monarchie est dit dans cette soumission cérémonielle des nobles. A la cour s'agitent les dépouilles de la féodalité, d'autant plus attachées à leur rang, à leurs privilèges et au cérémonial qui se joue dans ce monde fermé, que le monde extérieur, qui va son train sans eux, précipite leur fin. Dans son écrin de nobles, le monarque justifie sa puissance en tant que premier féodal, mais ses revenus procèdent de toutes les formes d'activité économique du royaume et notamment de celles qui révèlent l'Europe à ses limites. Le roi est, de fait, la personnification d'une centralisation administrative et politique largement fondée sur une dynamique économique qui échappe à la structure de la féodalité. Collecteur fiscal, grâce à l'administration que la monarchie a progressivement mise en place, il est un intermédiaire entre le monde féodal et l'État bourgeois. Dans le monde féodal, le seigneur siégeait au milieu des ses sujets et de ses vassaux, assurant une fonction politique, administrative et judiciaire. Tocqueville cite le feudiste Edme de Fréminville qui rapporte avoir vu dans les "titres de nombre de seigneuries que les vassaux étaient obligés de se rendre tous les quinze jours à la cour du seigneur, où, étant assemblés, ils jugeaient, conjointement avec le seigneur ou son juge ordinaire, les assises et différends qui étaient survenus entre les habitants" et "qu'il a trouvé quelquefois quatre-vingts, cent cinquante, et jusqu'à deux cents de ces vassaux dans une seigneurie. Un grand nombre d'entre eux étaient des roturiers" (op. cit., p. 153-154). Devenu "étranger" sur des terres dont il perçoit les rentes, le noble émigre où se concentre désormais le pouvoir politique. C'est ce corps décérébré qui s'agite sur le théâtre d'apparences qu'est la Cour du monarque et c'est sur ce théâtre que s'exerce le mordant des moralistes du Grand siècle, pointant la vanité des valeurs d'honneur et de gloire de la noblesse, les duels, par exemple, étant devenus une caricature du métier de guerre qui légitimait la deuxième fonction : "Les duels, écrira Emmanuel Kant dans ses Observations sur le sentiment du beau et du sublime, misérables restes des fausses idées que [la chevalerie] se faisait de l'honneur, sont des sottises."

A la capitale, l'occupation de l'espace, la résidence, la domesticité ont pour fonction de marquer le rang. C'est l'extraction qui s'exprime dans l'ostentation de l'établissement parisien. "Cette noblesse toute guerrière, écrit Montesquieu, qui pense qu'en quelque degré de richesses que l'on soit, il faut faire sa fortune ; mais qu'il est honteux d'augmenter son bien, si on ne commence par le dissiper" (De l'Esprit des Lois, tome second, 1777, livre XX, chapitre XXII, p. 265) est en effet engagée dans une guerre de prestige dans laquelle l'argent n'a pas de fonction proprement économique. La richesse n'est ici considérée que si elle exprime un état et qu'elle est "de vieille souche". L'argent rend manifeste la légitimité historique d'une maison sur des terres réputées siennes depuis l'origine. Cette dépense est si étrangère au souci de rationalité que beaucoup de nobles se ruinent dans cette course au prestige : un lignage ne peut réduire sa représentation sans mettre en péril son identité nobiliaire. La légitimité de ses rentes passe désormais par cette participation à la mise en scène d'un monarque qui, tête du système et indépendamment du fait qu'il peut confier des charges diplomatiques ou militaires aux nobles, justifie le système féodal dans sa structure. Le roi légitime les nobles qu'il a dépossédés de leurs prérogatives politiques – et ceux-ci justifient le roi.

L'"homme de cour" et l'intérêt

Ce monde vain, où "[la] profession est d'être vu et revu" (La Bruyère, Caractères, éd. de 1829, Paris, Hector Bossange, p. 213) a ses lois et sa physiologie morale. La maîtrise de soi et l'observation des émotions des autres conditionnent la réputation et règlent l'art de se conduire dans le monde. On jauge et on juge. On est jugé, aussi, et l'on cherche dans le regard de l'autre l'estime ou l'admiration. Mais le Juge, c'est bien sûr le roi. Le portrait qu'en donne Saint-Simon, corroboré par les observateurs et par les Mémoires du roi lui-même, peint un homme sur la réserve, en observation et, conformément à sa position, en attente de la sollicitation à laquelle il répond invariablement, tout en cultivant l'ambiguïté, par un olympien "Je verrai". On peut faire crédit au portrait à charge de Saint-Simon quand il vante les qualités de Louis XIV : "Jamais personne ne vendit mieux ses paroles, son souris même, jusqu'à ses regards. Il rendit tout précieux par le choix et la majesté, à qui la rareté et la brièveté de ses paroles ajoutait beaucoup […] Jamais homme si naturellement poli, ni d'une politesse si fort mesurée, si fort par degrés, ni qui distinguât mieux l'âge, le mérite, le rang, et dans ses réponses quand elles passaient le Je verrai, et dans ses manières" (cité dans l'édition de 1856-58, (20 vol. in 8°) tome XII, p. 341-342). "Jamais pressé de parler, il examinoit, il pénétroit les caractères et les pensées ; mais, comme il étoit sage, et qu'il savoit combien les paroles de roi sont pesées, il renfermoit souvent en lui-même ce que sa pénétration lui avait fait découvrir" (Les souvenirs de Madame de Caylus, 1804, p. 83). Louis XIV ne prenait jamais les devants : "Il n'y a point de doute que nous n'avons rien dont nous devions être plus jaloux que cette prééminence qui fait la principale beauté de la place que nous tenons […] Dans cette différence, tous les yeux sont attachés sur lui seul [le roi] ; c'est à lui seul que s'adressent tous les vœux, lui seul reçoit tous les respects, lui seul est l'objet de toutes les espérances ; on ne poursuit, on n'attend, on ne fait rien que par lui seul. On regarde ses bonnes grâces comme la seule source de tous le biens ; on ne croit s'élever qu'à mesure qu'on s'approche de sa personne ou de son estime ; tout le reste est rampant, tout le reste est impuissant, tout le reste est stérile […]" (Œuvres de Louis XIV, tome II, Mémoires historique et politiques, 1806, I, Paris, Garnery, p. 66-68).

"Exerçant ici-bas une fonction toute divine, nous devons tâcher de paroitre incapables des agitations qui pourroient la ravaler ; ou si notre cœur ne pouvant démentir la foiblesse de sa nature, sent naître malgré lui ces vulgaires émotions, notre raison les doit cacher avec un soin extrême dès-lors qu'elles nuisent au bien de l'état, pour qui seul nous sommes nés" (id., p. 34). Le décorum, l'étiquette, le ballet des préséances, la cascade des rangs, toute cette horlogerie est une mise en scène du pouvoir politique."Comme il est important au public de n'être gouverné que par un seul, il lui est important aussi que celui qui fait cette fonction soit élevé de telle sorte au-dessus des autres, qu'il n'y ait personne qu'il puisse ni confondre ni comparer avec lui" (id., p. 67). "Ceux-là s'abusent lourdement qui s'imaginent que les prétentions de cette qualité ne soient que des affaires de cérémonie, il n'est rien en cette matière qui ne soit à considérer et qui ne tire à conséquence. Les peuples sur qui nous régnons ne pouvant pas pénétrer le fond des affaires, règlent d'ordinaire leurs jugements sur ce qu'ils voient au-dehors, et c'est le plus souvent sur les séances et les rangs qu'ils mesurent leurs respects et leur obéissance" (id., p. 66). Outre ce symbole du pouvoir à destination des peuples, la cour est un dispositif d'administration et de mise au pas de la noblesse. Le seul ressort et régulateur de cette mécanique étant le roi, attentif à ne donner aucune position à qui pourrait en affecter la régularité. La sagesse veut, explique-t-il dans ses mémoires destinés à l'édification du dauphin "que vous partagiez votre confiance entre plusieurs, d'autant que chacun de ceux auxquels vous en faites part étant par une émulation naturelle opposé à l'élévation de ses rivaux, la jalousie de l'un sert souvent de frein à l'ambition de l'autre" (id., p. 319).

L'art d'observer ses semblables – l'art du portrait, propre au "grand siècle", est révélateur de la socialité de cour – précède l'art de manier les hommes ou de faire sa voie dans le monde. L'"homme de cour" du jésuite Baltazar Gracian a la défiance pour maxime : "Se couvrir de la peau de renard quand on ne peut pas se servir de celle du lion" (CCXX) ; "Ne point mentir, mais ne pas dire toutes les vérités" (CLXXXI) ; "Ne point condamner tout seul ce qui plaît à plusieurs" (CCLXIX) ; "N'être pas méchant d'être trop bon" (CCLXV) ; effet : "Dissimuler est [en effet] le meilleur moyen de gouverner" (LXXXVIII), etc. (L'homme de cour, dans la traduction d'Amelot de la Houssaie, 1684). "Les roues, les ressorts, les mouvements sont cachés, écrit La Bruyère ; rien ne paraît d'une montre que son aiguille, qui insensiblement s'avance et achève son tour : image du courtisan d'autant plus parfaite qu'après avoir fait assez de chemin il revient souvent au même point d'où il est parti" (Caractères, éd. de 1829, Paris, Hector Bossange, p. 236). "Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son visage ; il est profond, impénétrable : il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments" (id. p. 206-207). La cour est sans doute "un si méchant pays", selon le mot de Françoise de Motteville (Mémoires pour servir à l'histoire d'Anne d'Autriche, épouse de Louis XIII, Roi de France, par Madame de Motteville, tome sixième, 1750, p. 183) caractérisé par cette cascade de mépris dont Saint-Simon tint la main courante de 1691 à 1723, mais c'est le monde, un monde sur lequel tout se règle : "La cour ne rend pas content, elle empêche qu'on ne le soit ailleurs", note La Bruyère (id., p. 208). Tout cela dit la suffisance d'une société fermée sur elle-même. L'aboutissement de l'art de cour tient peut-être dans le talent du marquis de Bièvre, représentatif à sa manière de l'esprit des salons (cet esprit décrié par Rousseau dans sa critique du "vaste désert du monde"). L'"esprit", en effet, qui fait la distinction et la "réputation", met en vedette la parole vive, l'à-propos du face-à-face, la répartie... soit un art du contact où l'empathie sociale culmine quand fuse un (bon) mot qui fait rire ou sourire de concert le "monde". Alors que la Révolution est en marche, le déni du réel s'accomplit dans la magie du calembour déniant toute fonction pragmatique au langage… L'aveuglement de la noblesse dite éclairée à sa propre ruine, quand les "philosophes" dissertent dans ses salons, a souvent été relevé. "Une aristocratie dans sa vigueur, note Tocqueville, ne mène pas seulement les affaires ; elle dirige encore les opinions, donne le ton aux écrivains et l'autorité aux idées. Au dix-huitième siècle, la noblesse française avait entièrement perdu cette partie de son empire ; son crédit avait suivi la fortune de son pouvoir" (op. cit. p. 236).

La cour est une sorte de prisme grossissant d'un monde où l'intérêt individuel est le seul maître. "L'on se couche à la cour et l'on se lève sur l'intérêt : c'est ce que l'on digère le matin et le soir, le jour et la nuit ; c'est ce qui fait que l'on pense, que l'on parle, que l'on se tait, que l'on agit ; c'est dans cet esprit qu'on aborde les uns et qu'on néglige les autres, que l'on monte et que l'on descend ; c'est sur cette règle que l'on mesure ses soins, ses complaisances, son estime, son indifférence, son mépris" (La Bruyère, Caractères, éd. de 1829, Paris, Hector Bossange, p. 214). Alors que le train du monde est ailleurs, la société de cour, toute d'apparence et de faire-valoir, a ainsi pu servir d'archétype de la dissimulation universelle. Les maximes de La Rochefoucauld, qui paraissent en faire la biopsie, annoncent bien autre chose : le déplacement des valeurs vers une activité où l'individu est le seul maître. Si, dans l'"Avis au lecteur" de la deuxième édition de ses Maximes (1666), La Rochefoucauld juge nécessaire de préciser que "par le mot d'intérêt, on n'entend pas toujours un intérêt de bien, mais le plus souvent un intérêt d'honneur ou de gloire", c'est que le monde est en train de changer imperceptiblement de base, comme en témoigne le glissement des mots, et que l'intérêt "de bien" est en train de se substituer à l'intérêt "de gloire" : en réalité, la psychologie de l'"amour-propre", intérêt d'honneur ou intérêt de bien, met pareillement le sujet en vedette. Les lois découvertes pour décrire le "vivarium" de la cour sont transposables à la société. Quand le moraliste constate que "les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer" (maxime 171), il n'instruit pas (seulement) le procès de l'illusion ou de l'hypocrisie, il dresse l'état d'un monde ou le sujet devient honorable et la vertu, celle au moins qui le fait débiteur d'une communauté, une servitude ou un embarras…C'est bien une autre axiologie qui se constitue..

Les citations qui suivent, extraites du livre III des Essais de Montaigne, pourraient résumer cette opposition entre deux morales distinctes, historiquement opposées : protection, dépendance personnelle, engagement (vertu) d'un côté, liberté, loi, argent, individu (intérêt) de l'autre. "Je ne veux devoir ma sûreté, écrit Montaigne, ni à la bonté, ni à la bénignité des grands qui s'agréent de ma légalité et de ma liberté... Il me plaît d'être sous la protection des lois et sans autre sauvegarde que la leur". "Je ne trouve rien si cher que ce qui m'est donné et ce pourquoi ma volonté demeure hypothéquée par titre de gratitude, et reçois plus volontiers les offices qui sont à vendre. Je crois bien : pour ceux-ci je ne donne que de l'argent, pour les autres je me donne moi-même. Le nœud qui me tient par loi d'honnêteté me semble bien plus pressant et plus pesant que n'est celui de la contrainte civile. On me garrotte plus doucement par un notaire que par moi." "Je ne vois personne plus libre et moins endetté que je suis à cette heure..." "Ce que je dois, je le dois aux obligations communes et naturelles. Il n'en est point qui soit plus nettement quitte d'ailleurs." (Les italiques sont nôtres)

Adam Smith explique par "l'action lente et insensible du commerce étranger et des manufactures" – par le progrès des arts (Recherches..., 1843, p. 509) – la désertion de la noblesse qui, autrefois, ne trouvait pas à "échanger la plus grande partie du produit de ses terres" et en trouvait l'emploi dans l'entretien de "clients et de gens à sa suite" (p. 506) : par le désir de jouissance personnelle, ayant trouvé moyen de "consommer par eux-mêmes la valeur totale de leurs revenus" (p. 509) (c'est le contexte de la citation fameuse "Tout pour nous et rien pour les autres", vide supra). La cour est précisément ce théâtre où le noble en parade, n'ayant plus ni fonction administrative, juridique ou sociale, fait briller, avec les revenus de ses terres, ce parasitisme de représentation. L'ordre de ceux qui prient connaît une même évolution : "Comme les seigneurs, le clergé désira aussi retirer de plus fortes rentes de ses domaines, afin de les dépenser de la même manière, en jouissances personnelles, en sottises et en faste puéril. Or, cette augmentation de rente ne put s’obtenir qu’en accordant aux tenanciers de plus longs baux, ce qui rendit ceux-ci en grande partie indépendants" (id., livre V, chapitre I, p. 467). "Après avoir ainsi vendu le droit de leur naissance, poursuit Smith, non pas comme le fit Ésaü, dans un moment de faim et de nécessité, pour un plat de lentilles, mais dans le délire de l'abondance, pour des colifichets et des niaiseries plus propres à amuser des enfants qu'à occuper sérieusement des hommes ["pour gratifier la plus puérile, la plus vile et la plus sotte de toutes les vanités, ils abandonnèrent par degrés tout ce qu'ils avaient de crédit et de puissance" (p. 510)], ils devinrent aussi peu importants que l'est un bon bourgeois ou un bon artisan d'une ville" (p. 512). Ce noble sans qualités n'est plus qu'un personnage réduit à sa psychologie. Et ce n'est pas sans raison que Smith le compare, à cet égard, au "bourgeois". À ceci près que l'individualisme et l'anonymat du bourgeois sont fonctionnels, quand le rôle du noble, à sa place, est d'être au centre d'un terroir et de sa communauté (voir, plus haut, les exemples du feudiste Fréminville cités par Tocqueville). Ce personnage sans fonction qui a le luxe de se faire valoir sans frein est donc, paradoxalement, le ludion qui permettra aux moralistes du grand siècle de caractériser la psychologie du sujet dans les jeux de miroirs du réel. Vaines quand elles ne renvoient qu'à elles-mêmes et ne signifient rien, vertueuses quand elles règlementent un mode de vie, les figures de ballet du sujet, orchestrées par le souci de soi, sont l'expression sociale d'une économie dont le ressort est l'intérêt individuel. - Avec ce que cela implique dans l'expérience de la transcendance, puisque c'est dans sa carrière terrestre et dans le regard de l'autre, à la fois juge et concurrent, que l'individu se réalise.

Un "quatrième ordre" : l'usure...

L'"écosytème" de la classe marchande rencontre, en effet et à plusieurs titres, une opposition religieuse. Son outil de travail (et le produit de son travail), l'argent, est diabolisé par l'Église. La condamnation de l'usure – du prêt – repose sur une analyse selon laquelle la monnaie, outil de mesure des biens que l'on échange, ne saurait être par elle-même productrice de richesse. C'est l'argumentation de Thomas d'Aquin : "La monnaie […] a été principalement inventée pour les échanges ; ainsi son usage propre et premier est d'être consommée, dépensée dans les échanges. Par suite il est injuste en soi de recevoir un prix pour l'usage de l'argent prêté [l'argent étant un bien consomptible, droit de propriété et droit d'usage n'y sont pas distincts] ; c'est en cela que consiste l'usure". Le prêt à intérêt consiste à vendre "ce qui n'existe pas" (Somme théologique, IIa IIac, quest. LXXVIII). L'argent est stérile et sa capacité à produire de la richesse est contre nature. Les exempla cités par Le Goff dans un essai intitulé La Bourse et la Vie montrent le succès de ce topos. Thomas de Chobbam illustre cette opposition de la vie et du numéraire dans une parabole de la Vigne et de l'Usure : "L'argent qui dort ne produit naturellement aucun fruit, mais la vigne est naturellement fructifère" (Summa confessorum, question XI, chap.. I, éd. F. Broomfield, Louvain, 1968, p. 515). "Les usuriers pêchent contre nature en voulant faire engendrer de l'argent par l'argent comme un cheval par un cheval ou un mulet par un mulet" (extrait d'un manuscrit du XIIIe siècle intitulé Tabula exemplorum secundum ordinem Alphabeti, éd. J. Th. Welter, Paris et Toulouse, 1926, p. 139). "Tout homme s'arrête de travailler les jours de fête, mais les bœufs usuraires travaillent sans arrêt et offensent ainsi Dieu et tous les saints et l'usure, comme elle pêche sans fin, sans fin doit aussi être punie" (Tabula exemplorum, p. 83). Mécanique et continue, l'usure résulte d'une reproduction qui défie les lois de la nature. "Parce que l'usurier vend ce qui appartient nécessairement à toutes les créatures en général, il porte préjudice à toutes les créatures, même les pierres. Donc, si les hommes ne disaient rien contre les usuriers, les pierres se plaindraient si elles le pouvaient" (Guillaume d'Auxerre, Summa Aurea, lib. III, tract. XLVIII, cap. III, q. 2, p. 931). L'usurier vend le temps qui appartient à tous. Le temps, c'est le monde, il est inaliénable. L'"usurier ne vend rien au débiteur qui lui appartienne, seulement le temps qui appartient à Dieu. Il ne peut donc tirer profit d'un bien qui ne lui appartient pas" (Thomas de Chobbam, Summa confessorum, p. 504). L'usurier vend le jour et la nuit, la lumière et la paix, soit les deux grands biens qui définissent la vie terrestre. "Ils vendent les jours et les nuits. Mais le jour c'est le temps de la clarté et la nuit le temps du repos. Par conséquent ils vendent la lumière et le repos. Il n'est donc pas juste qu'ils aient la lumière et le repos éternel" (Tabula exemplorum, p. 139).

Piazza Dante (ou Piazza dei Signori) 5 - Verona

La représentation en cause de l'usurier est certainement disproportionnée par rapport à la réalité sociale du personnage et l'amplification est pédagogique : c'est que son activité met en question la hiérarchie des trois ordres et la répartition des richesses que cette distribution des hommes exploite. La figure de l'usurier apparaît dans la sculpture romane du XIIe siècle, contre-exemple proposé à l'édification du fidèle qui prend vie quand l'usurier de pierre tombe sur l'usurier en chair et en os sous le porche de l'église. "Il arriva à Dijon, vers l'année 1240, qu'un usurier voulut célébrer en grande pompe ses noces. Il fut conduit en musique à l'église paroissiale de la Sainte-Vierge. Il se tenait sous le porche de l'église pour que sa fiancée dise son consentement selon la coutume verba de presenti avant que le mariage ne soit couronné par la célébration de la messe et d'autres rites dans l'église. Alors que le fiancé et la fiancée, pleins de joie, allaient entrer dans l'église, un usurier de pierre, qui avait été sculpté au-dessus du porche en train d'être emporté par le diable en enfer, tomba avec sa bourse sur la tête de l'usurier vivant qui allait se marier, le frappa et le tua" (Lecoy de la Marche, Anecdotes historiques, légendes et apologues tiré du recueil inédit d'Etienne de Bourbon, dominicain du XIIIe siècle, Paris, 1877, pp. 367-368, cité par Le Goff, p. 62-63).

Le temps abstrait, mécanique, comptable, du prêt défie le temps naturel de la vie. Négation de la nature et des lois de la création, outrage au travail et à sa signification rédemptrice, le gain sans effort de l'usurier est supposé inciter à l'abandon des œuvres utiles à la communauté, causer des famines : "Les hommes ne se soucieraient plus de cultiver la terre [...] et il y aurait ainsi une si grande famine que tous les pauvres mourraient de faim" (Innocent IV, Apparatus, lib. V, De Usuris). "Y a-t-il rien de plus pernicieux à la société, demande Bossuet, que de ne vouloir exercer la charité et la générosité qu'à prix d'argent, et est-il un moyen plus capable de ruiner promptement un Etat, que l'usure qui produit les fraudes et l'oisiveté, qui fait languir les arts les plus utiles et la véritable industrie, et qui laisse périr les biens mêmes que la nature nous donne, en n'inspirant que du mépris pour l'agriculture, le plus nécessaire de tous les arts, et celui qui donne aux hommes leur nourriture ?" (Œuvres de Messire J. Benigne Bossuet, Évêque de Meaux, Liège, 1768, Tome seizieme, Troisieme des Œuvres posthumes, IX, De l'Usure, p. 470). Après un relevé, quasi exhaustif, de citations des Pères de l'Église et des conciles ayant condamné l'usure, Bossuet, réfute, dans son Traité de l'usure, la "jurisprudence arbitraire" de Grotius (idéologue de la V.O.C., auteur du Mare liberum sive de iure quod Batavis competit ad Indicana commercia dissertatio, publié en 1609) qui, avec "Calvin et les autres Hérétiques" soutiennent que "la loi donnée aux Juifs contre ce péché, étoit abolie dans la nouvelle alliance" (id. p. 521 et s. et p. 557). "L'usurier veut acquérir un profit sans aucun travail et même en dormant, ce qui va contre le précepte du seigneur qui dit : 'A la sueur de ton visage tu mangeras ton pain' " (Genèse, III, 19 ; Thomas de Chobbam, p. 505).

Le gain usuraire est en effet si étranger à l'exploitation de la nature et des hommes administrée par les trois fonctions que ses idéologues imaginent pour le caractériser une quatrième fonction, créée par le diable, qui ferait pièce aux trois autres. "Dieu a ordonné trois genres d'hommes, les paysans et autres travailleurs pour assurer la subsistance des autres, les chevaliers pour les défendre, les clercs pour les gouverner, mais le diable en a ordonné un quatrième, les usuriers. Ils ne participent pas au travail des hommes et ils ne seront pas châtiés avec les hommes mais avec les démons" (The "Exempla" or Illustrative Stories from the "Sermones vulgares" of Jacques de Vitry, Londres, [1890], 1967, n° 59, 14, cité par Le Goff, p. 60-61, nous soulignons). En réalité, ce gain sans travail et sans sueur (labor, sudor, dolor…) est aussi anachronique qu'illégitime après la révolution néolithique. C'est une caricature du Paradis, de l'innocence avant la Chute, quand la cueillette assurait sans effort la subsistance d'Adam, un antimonde diabolique qui contredit l'œuvre de Dieu et l'histoire de l'homme – et dont l'empire serait en capacité d'inverser, puis de maîtriser le temps.

Genève, Amsterdam, Batavia…

Une réalité de plus en plus manifeste fait sortir cette discussion du champ scholastique et trifonctionnel : l'exemple de la Hollande dont la suprématie commerciale est évidente à la fin du XVIIe siècle et où le prêt à intérêt est officiellement reconnu. "Rien ne saurait être comparé à ce que les Hollandais ont fait par le moyen du commerce ; et ce sera toujours un sujet d'étonnement qu'une poignée de marchands, réfugiés dans un petit pays qui ne produisait pas, à beaucoup près, de quoi nourrir ses nouveaux habitants, aient abattu la puissance énorme de la monarchie d'Espagne, l'aient obligée à leur demander la paix, et qu'ils aient fondé un État si puissant qu'on le voit aujourd'hui faire équilibre entre toutes les autres puissances de l'Europe", écrit Pierre Daniel Huet, évêque d'Avranches (Mémoires sur le Commerce des Hollandais dans tous les États et Empires du monde - 1697). "Rien ne donne une plus grande et une plus magnifique idée du commerce de ces Provinces, peut-on lire dans le Dictionnaire de Savary des Brûlons, que l'état florissant de la Republique de Hollande, aussi jamais aucune nation n'en a-t-elle fait un si étendu." "Tout le monde sait que quelques Provinces des Pays-Bas, également touchées de l'amour de leur nouvelle Religion, et de celui de leur ancienne liberté, s'unirent en 1566, pour la conservation de l'une et de l'autre, et bien-tôt après s'affranchirent du joug des Espagnols […] Sans les fonds inépuisables qu'elle trouva dans l'établissement d'un nouveau Commerce, les Troupes et les subsides de ses Alliés, ne l'eussent pu sauver des fers qu'elle n'avait encore qu'à demi rompus" (tome V, col. 812). "C'est dans cette ville [Batavia], qui est comparable aux plus belles d'Europe, que de simples marchands ont établi le Siège d'une Souveraineté formidable à l'Asie ; et qui dans l'Europe même, a mis une République, qui a à peine un siècle et demi d'antiquité, en état d'y balancer les plus grandes Puissances, et d'y être presque l'arbitre de la paix et de la guerre" (id. col. 835).

Les échanges maritimes engageant des investissements et des mouvements monétaires importants, la banque et le crédit sont des outils essentiels de la prospérité hollandaise. Dès 1658, Amsterdam dont la banque a été créée en 1609 et qui a rapidement fait office de banque officielle dans cette capitale du crédit, consacrait la liberté du taux d'intérêt, libérant ainsi le prêt des interdits religieux qui le frappaient. La bourse d'Anvers, créée par des italiens, l'a précédée avec sa devise cosmopolite : "Ad usum mercatorum cujusque gentis ac lingæ" ("A l'usage des marchands de tous les pays et de toutes les langues"). Les européens redécouvrent le principe de l'association et de la société à capital partagé (la Collegia mercatorum des romains). Le premier théologien à mettre en question la théorie de la stérilité de l'argent et à proposer une nouvelle lecture du Deutéronome est Calvin, dans une lettre adressée à Claude de Sachins en 1545, publiée en 1575 par Théodore de Bèze et connue sous le titre de Concilium de usuris. Calvin opère une distinction entre le "prêt de secours" celui qu'on doit au frère dans la nécessité, qui doit rester sans retour d'intérêt, et le "prêt d'entreprise" qui vise à créer de l'activité et qui manifeste la fécondité de l'argent, telle un "trait d'union providentiel entre les hommes" ((André Bieler, La pensée économique et sociale de Calvin, Genève, 1959, rééd. 2008. p. 453). A la même époque, le juriste Charles Dumoulin publie une justification du prêt utile dans son Traité des contrats, de l'usure et des rentes instituées (1547). Le succès des compagnies de commerce et la nécessité des pouvoirs d'avoir recours à l'emprunt pour financer les dépenses en faisant sortir l'"argent oyseux" qui reste stérile enfermé "au coffre", selon la formule de Calvin – les caisses d'emprunt ouvertes sous Louis XIV, par exemple – imposent une autre regard sur les mouvements monétaires. "Quand l'argent est dans le royaume, écrit Colbert, l'envie étant universelle d'en tirer profit, fait que les hommes lui donnent du mouvement" (Lettres, instructions et mémoires, édit. P. Clément, t. VII, p. 233). A l'instigation de Colbert et par le truchement du Père de La Chaise, confesseur de Louis XIV, le conseil privé du roi demande ainsi un avis à l'université pour savoir "Si le Roi peut sans blesser sans blesser sa conscience, faire une déclaration relative à la légitimité du prêt commercial à intérêt" (Taveneaux, 1977, p. 44-45). Mais la position de la Sorbonne est intangible...

Montaigne et Pascal : "le moi est haïssable"

Mais c'est chez les jansénistes que cette apologie de l'intérêt, économiquement et moralement légitimé, trouvera sa critique radicale. Au plan moral, c'est, notamment, Pascal bataillant contre les apôtres de la "dévotion aisée". Au plan économique, c'est la discussion sur le prêt à intérêt reprise dans le for du "cas de conscience". "Les prohibitions usuraires ne furent pas, pour les jansénistes, de simples spéculations théologiques, mais des règles de vie et des principes de morale politique" (Taveneaux, op. cit. p. 109). La critique centrale tient dans le constat que l'homme, ayant reporté dans le champ mondain l'amour infini qu'il portait à Dieu se trouve nécessairement orphelin. Sondant la psychologie du sujet, la morale janséniste constate que l'amour de soi engendre insatisfaction, guerre de tous contre tous et, finalement, dépression d'un moi condamné à trouver en lui-même sa propre fin. Subordonné au regard de l'autre et à l'insatiabilité du désir, un tel achèvement se révèle chimérique. Dans le champ clos du "monde", de la cour ou de la ville, le sujet doit toujours être en démonstration pour garder son rang et n'est finalement rien sans le jugement d'autres créatures qui lui disputent une reconnaissance indéfiniment à faire ou à parfaire. Dans La logique, ou l'art de penser, Arnauld et Nicole identifient la scène et la croix du sujet mondain. Ils invitent à "considérer que s'il n'y avoit au monde qu'un homme qui pensât, et que tout le reste de ceux qui auroient la figure humaine ne fussent que des statues automates [et qu'il puisse] en tirer tous les services que nous tirons des hommes, on peut bien croire qu'il se divertiroit quelquefois aux divers mouvements qu'il imprimeroit à ces statues : mais certainement il ne mettroit jamais son plaisir et sa gloire dans les respects extérieurs qu'il se ferait rendre par elles ; il ne seroit jamais flatté de leurs révérences, et même il s'en lasseroit, aussi-tôt qu'on se lasse des marionnettes". "Ce n'est donc pas les simples effets extérieurs de l'obéissance des hommes, séparés de la vue de leurs pensées, qui font l'objet de l'amour des ambitieux : ils veulent commander à des hommes et non à des automates, et leur plaisir consiste dans la vue des mouvements de crainte, d'estime, d'admiration qu'ils excitent dans les autres" (1709, p. 60-61).

"Qu'est-ce que se proposent ces gens qui bâtissent des maisons superbes beaucoup au-dessus de leur condition et de leur fortune ? en effet […] C'est [bien] pour des hommes qu'ils travaillent et pour des hommes qui les approuvent. Ils s'imaginent que tous ceux qui verront leurs palais, concevront des mouvements de respect et d'admiration pour celui qui en est le maître." "Pourquoi croit-on que l'on charge les carrosses de ce grand nombre de laquais ? Ce n'est pas pour le service qu'on en tire ; ils incommodent plus qu'ils ne servent ; mais c'est pour exciter, en passant, dans ceux qui les voient, l'idée que c'est une personne de grande condition qui passe ; et la vue de cette idée qu'ils s'imaginent que l'on formera en voyant ces carrosses, satisfait la vanité de ceux à qui ils appartiennent " (p. 63). "Ce qui rend [...] la solitude ennuyeuse à la plupart du monde, est que les séparant de la vue des hommes, elle les sépare aussi de celle de leurs jugemens et de leurs pensées. Ainsi leur cœur demeure vuide et affamé, étant privé de cette nourriture ordinaire, et ne trouvant pas dans soi-même dequoi se remplir" (p. 64). La psyché de l'homme qui le condamne à la recherche du bonheur lui en interdit en même temps la vraie jouissance. Mesurées à l'écu d'or de l'extase en Dieu, les satisfactions de vanité, imparfaites et éphémères, ne sont que menue monnaie. "Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, interroge Pascal, sinon qu'il y a eu autrefois en l'homme un veritable bonheur dont il ne luy reste maintenant que la marque et la trace toute vuide, qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, en cherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des presentes, et que les unes et les autres sont incapables de luy donner, parceque ce gouffre infiny ne peut estre remply que par un objet infiny et immuable ?" (Pensées, chapitre III : "Veritable Religion prouvée par les contrariétez qui sont dans l'homme, et par le péché originel", édition de 1671, Paris, Guillaume Desprez, p. 37).

"Dieu, explique Nicole, ne demande proprement des hommes que leur amour : mais aussi il le demande tout entier : il n'y veut point de partage. Et comme il est leur souverain bien, il ne veut pas qu'ils cherchent le repos dans aucune autre creature parce que nulle creature n'est leur fin. La plénitude de la charité que nous devons à Dieu, dit Saint Augustin, ne permet pas que l'on en laisse couler au dehors aucun ruisseau" (Pierre Nicole, Essais de Morale contenus en divers traités sur plusieurs devoirs importants, troisième volume, Quatrième Traité, chapitre V, intitulé : "[…] Quelque soin qu'on ait de séparer de la Comédie les objets déshonnêtes, on ne la peut rendre permise, parce qu'elle inspire le plaisir d'aimer et d'être aimé, et qu'elle apprend le langage des passions", 1689, p. 214.) La théologie de Pascal consiste à réaffirmer, dans un environnement qui voit le salut dans l'action terrestre, la spécificité radicale de la religion chrétienne, ce que l'on a appelé un "anti-humanisme" qui récuse toute espèce de conformité de la spiritualité chrétienne avec une autre "sagesse" (H. Gouhier, L'antihumanisme au XVIIe siècle, J. Vrin, 1987). Pour Pascal "le moi est haïssable" (Pensées, L. 597 ; Br. 455) et toutes les philosophies anciennes sont fausses pour la raison qu'elles se donnent pour des savoir-vivre. Bérulle résume cette critique : "Le stoïcisme nous tourne vers nous-mêmes : le christianisme nous en détourne ; il impose une abnégation dont la terre n'a point ouï parler avant Jésus, et dont la philosophie est du tout ignorante". "Voilà le fondement de l'humilité chrétienne et de l'entrée en l'amour divin. Voilà en quoi consiste la justice chrétienne, du tout opposée à la justice des philosophes. Voilà le fruit et la racine de l'arbre de la croix " (Pierre de Bérulle, Opuscules de piété [1644], 1997, p. 340-341, Grenoble, Jérôme Millon). Le christianisme, dira Pascal, "la seule religion contre la nature, contre le sens commun, contre nos plaisirs est la seule qui ait toujours été" (L. 284 ; Br. 605). "Nulle autre religion n'a proposé de se haïr, nulle autre religion ne peut donc plaire à ceux qui se haïssent..." (ibidem, L. 220 ; Br. 468).

Avec son "égotisme", Montaigne est évidemment l'adversaire choisi de cette disposition d'esprit et la critique de "l'esprit de Montagne" est obligée dans l'ouvrage d'Arnauld et Nicole (op. cit. p. 311). "Feu Monsieur Pascal, écrivent-ils, qui savoit autant de véritable Rhétorique que personne en ait jamais su, portoit cette regle jusques à prétendre qu'un honnête homme devoit éviter de se nommer, et même de se servir des mots de je et de moi ; et il avoit accoutumé de dire sur ce sujet, que la piété chrétienne anéantit le moi humain et que la civilité humaine le cache et le supprime" (op. cit. p. 307-308). "C'est ce qui fait voir qu'un des caractères des plus indignes d'un honnête homme, est celui que Montagne a affecté, de n'entretenir ses lecteurs, que de ses humeurs, de ses inclinations, de ses fantaisies, de ses maladies, de ses vertus et de ses vices". Après avoir longuement cité Montaigne, les auteurs concluent : "Il n'y a point de livre qui inspire davantage cette mauvaise coutume de parler de soi, de s'occuper de soi, de vouloir que les autres s'y occupent" (op. cit. p. 310).

Les dernières flammes de l'Enfer pour les prêteurs à intérêt seront alimentées par les jansénistes, notamment par les jansénistes français de l'Église d'Utrech où la "rencontre de deux milieux sociaux différents : les exilés français, issus pour la plupart de la classe de la robe, et le clergé de Hollande tributaire de la bourgeoisie marchande" (Taveneaux, 1977, op. cit., p. 7) cristallisera les arguments contre des pratiques financières répondant aux besoins des marchands. L'accommodation au monde de la "dévotion aisée" nourrit l'ironie pascalienne dans la huitième Provinciale, qui vise "les maximes corrompues des casuistes touchant les juges, les usuriers, le contrat Mohatra, les banqueroutiers, les restitutions etc. Diverses extravagances des mêmes casuistes" (Les Provinciales, ou Lettres de Louis de Montalte, par B. Pascal, 1815, tome premier, Paris, Renouard, p. 128 et s.) et, en l'espèce, le "moyen aisé" qu'on trouvé les jésuites de "gagner de l'argent sans pécher". Le "savant Escobar" développe en effet que "dire que l'usure n'est pas un péché, ce seroit une hérésie" et "notre père Bauny" "remplit plusieurs pages des peines dues aux usuriers. Il les déclare 'infâmes durant leur vie, et indignes de sépulture après leur mort'". Mais ils expliquent que pour obvier à ce crime, il suffit de "l'usage de certaines paroles qu'il faut prononcer en prêtant son argent : ensuite desquelles on peut en prendre du profit sans crainte qu'il soit usuraire" (p. 133). L'usure ne consiste pas "à retirer plus d'argent qu'on n'en a prêté", elle "ne consiste presque, selon nos pères, qu'en l'intention de prendre ce profit comme usuraire. Et c'est pourquoi notre père Escobar fait éviter l'usure par un simple détour d'intention". Ainsi : exiger le profit "comme dû par reconnoissance [et non "comme dû par justice"], ce n'est point usure" (p. 134)... Avec la condamnation et la destruction de Port-Royal, l'absolutisme, le mercantilisme et la "dévotion aisée" triomphent… "Le rêve préromantique de nombreux jansénistes, écrit René Taveneaux [...] projeté parfois dans un passé lointain, antérieur aux 'grandes entreprises', c'est-à-dire à l'exploitation du nouveau monde, [associé] à l'évocation complaisante d'un moyen âge idéalisé où, malgré l'interdiction de l'usure, 'tant de riches édifices furent construits'" prend fin (op. cit., p. 87, la citation est de J. B. de La Porte, Principes théologiques, canoniques et civils sur l'usure..., Paris, 1769, 3 vol., t. II, p. 41).

Mercantilisme et compagnies de commerce...