|

Vingt ans après

Communication au colloque "Vingt ans d'anthropologie à la Réunion" (11-12 mai 1995, Saint-Denis de la Réunion).

Le texte proposé est un développement de la communication effectivement prononcée.

Plan du chapitre :

1° partie

1° - Le proche et le lointain

2° - L’ethnologie réunionnaise manque de bras

3° - Le regard d’un non spécialiste

4° - Le sucre

2° partie

5° - La réparation

6° - L’économie de la départementalisation et l’économie de l’identité

7° - La Réunion “pied de riz”

8° - “La Réunion qui gagne”

9° - Une approche réunionnaise de l’ethnicité

10° - Un cas d’école : le développement de l’université

11° - L’“homme réunionnais”

12° - La réparation orthographique

13° - Les prémisses de la départementalisation

14° - Une situation de majorité politique et de dépendance économique

Il me revient donc de faire état d’un regard – puisque c’est l’intitulé de l’exposé annoncé –, et de prononcer des paroles œcuméniques pour que ce regard sur le passé soit aussi un regard sur l’avenir de l’ethnologie et de l’anthropologie à la Réunion... C’est très agréable de prononcer des paroles œcuméniques. Il ne faut pas en abuser, mais cela fait du bien. Je vais commencer en citant notre collègue, ici présente, Sophie Blanchy qui, dans l’article qu’elle a écrit pour le livre d’hommage à notre ami Paul Ottino, livre dont la publication nous donne un motif de nous réunir, cite un proverbe malgache – je fais plaisir en même temps à nos amis malgaches ici présents –, ce proverbe dit : “Le bien qu’on a fait est un trésor enterré ; le mal qu’on a fait est un malheur suspendu”. Par bonheur, il se trouve que Sophie cite aussi dans le même article un proverbe comorien qui développe une idée proche – ce qui me permet de mettre à l’honneur nos amis comoriens ici présents –, ce proverbe dit que “la fosse de la méchanceté est pour deux”, autrement dit que celui qui creuse la fosse pour enterrer son semblable se trouve entraîné dans son propre piège... Bon. Je n’ai pas encore dit quatre phrases et je vais pourtant déjà tirer trois conclusions : la première, c’est que les ethnologues aiment les proverbes, la deuxième, c’est que les ethnologues aiment les proverbes des autres et la troisième, c’est qu’il arrive assez souvent que les proverbes des autres disent à peu près la même chose que les siens. Pour faire une seule conclusion de ces trois remarques, je dirais, pour présenter rapidement la maison, que l’ethnologue est ce singulier – je reviendrai sur ce mot – qui s’intéresse aux autres, que cette recherche de l’altérité le ramène parfois à ses propres évidences et qu’il trouve là matière, retournement de la singularité en universalité (permettez-moi d’entretenir quelques illusions) à penser la communauté humaine, malgré la diversité des cultures, et la signification, aujourd’hui, de la diversité des cultures.

1° - Le proche et le lointain

J’ai dit que l’ethnologue était un “singulier”. J’ai évidemment utilisé ce mot avec toutes ses connotations. Vous connaissez Hérodote, ce voyageur grec qui a parcouru, à pied, le monde de son temps. Les Grecs le surnommaient malicieusement, dit-on, “l’amateur de barbares” (philobarbaros, Plutarque, Oeuvres morales, 37). Quel intérêt peut-il y avoir, en effet, à quitter la civilisation pour tenter d’aller comprendre des coutumes étrangères ? Il faut ajouter à cet étonnement cette contrainte anthropologique qui voudrait qu’on ne puisse entrer dans la logique d’une autre culture qu’en abandonnant la sienne propre. Ce que Cl. Lévi-Strauss formule en ces termes : “Pour se donner à toutes les cultures, il faut se refuser au moins à une : la sienne”. En disant “singulier”, j’ai donc signifié en même temps que l’ethnologue ne s’exceptait pas de sa culture par un acte souverain, mais plus vraisemblablement que sa singularité trouvait - ou cherchait - ailleurs un équilibre qui lui était refusé. Nous faisons par exemple souffrir nos étudiants en leur apprenant à distinguer des systèmes de parenté dont les évidences sont souvent à l’inverse des leurs. C’est même le B-A BA des études d’ethnologie. (On reconnaît d’ailleurs un livre d’ethnologie à ces schémas cabalistiques, en réalité assez simples pour peu qu’on veuille bien se plier à quelques règles classificatoires élémentaires et à la compréhension de problèmes bien concrets qu’elles visent à résoudre, qui visualisent les appellations et les règles). C’est aussi une occasion d’apprendre que cette démarche n’est pas gratuite. J’ai eu un professeur qui disait que les ethnologues étaient des “malades de la parenté”, pas seulement comme il y a des “fêlés du Macintosh” comme j’en vois un au premier rang (c’est une politesse, bien sûr)..., mais aussi parce que leur propre système de parenté, voire leur propre parentèle ne leur a pas offert la bonne place.

Avec ce portrait mitigé de l’ethnologue – ni missionnaire ni apôtre du progrès –, je crois définir sa place objective dans la communauté – pas seulement dans la communauté scientifique : une sorte de passeur entre les cultures. A l’aise ni dans sa propre culture ni dans la culture de l’autre à laquelle il se convertit pourtant quelquefois, je crois que la fonction de l’ethnologue aujourd’hui est d’être, malgré lui souvent, sinon toujours ce passeur – car ses buts propres peuvent être à l’opposé de ce programme – du moins ce témoin de la possibilité d’un passage entre les cultures. Prenant à rebours toutes les règles de la communication, je dirais que ce défaut d’assise, ou d’assiette, ou de sécurité, fait de ce voyageur ou de cet inquiet perpétuel un expert en communication (au sens anthropologique et non mercatique – ou marchand –, du mot, bien entendu).

Si l’ethnologue est “entre deux”, il faut rappeler aussi que la discipline elle-même est débitrice des autres disciplines. L’ethnologie est une science modeste et exigeante à la fois, car elle nécessite le recours à une multiplicité de savoirs et de techniques. Ceci s’explique très simplement. Dans les sociétés traditionnelles, les distinctions que nous faisons entre les champs du savoir n’existent généralement pas. On réalise rapidement, quand on est sur le terrain – et cela se vérifie à la Réunion –, que les connaissances botaniques de vos informateurs, par exemple, sont généralement bien supérieures aux vôtres. C'est ainsi que, pour prendre un exemple de ces apprentissages, sur des données africaines et ayant à comprendre un rite de récolte, j’ai dû me mettre à l’agronomie et à la génétique de la domestication des céréales pour en saisir la portée. Mais ce n’est pas tout. On réalise aussi, dans la foulée, si je puis dire, que le calendrier religieux et agricole dépend d’observations astronomiques, sans doute élémentaires, mais qu’il faut bien évidemment faire l’effort d’apprendre et de comprendre. Les mythes et les cosmologies des sociétés traditionnelles renferment tous ces savoirs en faisant l’économie des partages disciplinaires auxquels nous sommes formés et habitués. Pour paraphraser un mot de Vico, qui faisait, lui, de l’ethnologie dans la Bible et dans Homère, et qui expliquait que la métaphore était une légende en petit, je dirais que les mythes et les cosmologies sur lesquels nous travaillons sont des encyclopédies portables et que nous devrions être, nous aussi, des encyclopédistes pour les comprendre.

2° - L’ethnologie réunionnaise manque de bras

Après avoir rappelé et réaffirmé la position de quémandeur permanent qu’est l’ethnologue – et vous verrez que ce rappel est très intéressé –, je vais dire comment, n’étant pas préparé à venir à la Réunion, j’ai essayé d’appréhender les travaux d’anthropologie sur la zone. Quand donc j’ai appris que j’étais nommé à la Réunion, je me suis rendu à la bibliothèque de la Sorbonne où j’ai ouvert les fichiers et consulté les ouvrages disponibles. Ma première surprise a été de constater que, comparativement a ce qui a été produit sur les Caraïbes, pour prendre une élément de comparaison significatif, on avait assez vite fait le tour, pour parler familièrement, des travaux traitant de la Réunion. Je suis ici depuis octobre 1991 et je ne peux que confirmer ce constat : à la Réunion, l’ethnologie manque de bras. C’est si vrai que nous ne répondons pas à certains appels d’offre – et il nous arrive même de refuser des crédits –, tout simplement parce nous ne sommes pas assez nombreux, que nous manquons d’étudiants et de chercheurs pour mener à bien les études que la richesse la Réunion justifie. Ceci est un appel à collaboration. Je profite de la présence de nos collègues ici pour dire que nous sommes aussi demandeurs d’aide confraternelle et qu’on peut trouver à l’université de la Réunion, Christian Barat va en dire un mot, non seulement l’enseignement théorique, non seulement le terrain à portée de main, mais aussi la possibilité d’apprendre les langues parlées dans la zone. La conjonction en un même lieu de ces trois éléments nous donne évidemment des atouts que nous devons faire prospérer.

Pour revenir aux lectures que j’ai pu faire avant d’arriver à la Réunion, je voudrais rappeler encore qu’on trouve de l’ethnologie là où ne s’attendrait peut-être pas à en trouver. Le Lexique du parler créole de la Réunion de Robert Chaudenson, par exemple, me paraît être aussi un manuel fondamental d’ethnographie matérielle. Les travaux de Michel Carayol et de Christian Barat sur la langue, dans cette inspiration, montrent qu’ici, c’est la collaboration qui doit être systématique et le cloisonnement l’exception. Car il est bien évident que la langue constitue la voie d’accès naturelle aux représentations qui intéressent l’ethnologie. On pourrait faire la même remarque des travaux d’histoire et de géographie. La thèse de géographie humaine de Defos Du Rau serait du nombre. Si l’on regarde maintenant les recherches proprement ethnologiques, on note évidemment une ligne de partage entre les travaux de professionnels ou de futurs professionnels et des travaux inspirés par une expérience professionnelle qui trouvent une expression dans un mémoire d’ethnologie. On pourrait dire qu’on verra cette différence dans toutes les universités. Je crois toutefois qu’à la Réunion il existe une configuration particulière qui tient au fait que des gens formés en métropole se trouvent faire de l’ethnologie malgré eux lorsqu’ils exercent ici. Dans cette remarque rapide il y en a une autre : savoir que relativement peu d’étudiants et de chercheurs réunionnais s’intéressent à l’ethnologie. – Je le déplore et je ne demande qu’à être démenti. C’est aussi une question que nous pourrons examiner.

Je dois dire aussi, qu’ayant été nommé à la Réunion alors que, philosophe de formation et plutôt généraliste et africaniste d’intérêt – et continuant à entretenir, dans la mesure du possible, ces antécédents –, faisant donc mon apprentissage à la Réunion, il m’arrive parfois de répondre à des collègues qui me demandent charitablement à quoi je m’occupe : “- Je travaille pour l’exportation !” Je fais cette réponse non pas en référence – hélas ! – à la loi Perben ni même au caractère extra-réunionnais de mes intérêts scientifiques, mais davantage par allusion à une fable d’Alphonse Daudet. J’imagine que vous connaissez l’histoire de Maître Cornille, ce meunier provençal condamné par le développement des minoteries à vapeur installées par “des Français de Paris” (en français dans le texte) et qui donnait le change en continuant à transporter sur son âne vers de mystérieuses destinations – “pour l’exportation” explique-t-il à qui l’interroge –, des sacs de farine qui se révèlent être des sacs... remplis de gravats et de terre blanche... C’est dire qu’il y a de la mauvaise conscience pour celui qui n’est pas en mesure de s’investir d’emblée et totalement. Mais cette relative distance et ce temps d’apprentissage – il faut plusieurs années de familiarité avant d’être capable de produire quelque chose qui vaille –, peuvent – peut-être – être mis à profit pour administrer cette distance engagée qui, me semble-t-il, définit la pratique de l’anthropologue.

Sans doute existe-t-il une ethnologie ou une anthropologie appliquée, mais je crois que l’ethnologie doit relever d’abord de la recherche fondamentale pour être “appliquée”. Qu’elle ne peut avoir une utilité que si elle est d’abord fondamentale. Autrement dit que l’ethnologue répond souvent à côté quand l’institution lui pose une question. Ce qui est, à mon avis, plutôt bon signe. Cela indique qu’il est sorti des idées reçues dans lesquelles on lui demande, parfois de bonne foi, d’entrer. Nous verrons demain un exemple typique de ce malentendu à propos d’une “culture de l’eau” qui aurait expliqué à bon compte (tout le profit restant aux marchands de tuyaux, aux banques et aux professionnels du mal développement), l’échec d’une opération d’irrigation dans les hauts de Saint-Leu. Il y a donc une sorte de nécessité à ce qu’à la Réunion, où l’argent coule à flots et où les institutions sont à la recherche de légitimation, prospèrent ces fameux bureaux d’études (certains habillés en association loi 1901), portant parfois une casquette universitaire, dont le principal objet est de délivrer les bailleurs de fonds institutionnels de crédits dont il ne savent pas trop comment justifier l’emploi. Et qu’on retrouve dans les rapports de ces bureaux d’études les travaux des chercheurs réunionnais et les mémoires de nos étudiants. Le plus souvent sans guillemets. – Vous avez remarqué que la formule de l’œcuménisme peut être aussi : “Paix aux hommes de bonne volonté et guerre aux fripons”. Je citerai ici un collègue géographe, disant que la première activité des bureaux études à la Réunion était de piller la recherche universitaire, et un intervenant dans un débat télévisé sur les séquelles de l’esclavage affirmant qu’un chercheur venu de Paris le lundi repartait expert des questions réunionnaises le mercredi. Tout cela peut paraître banal. Mais on peut penser, et je le crois, qu’il y a là un révélateur de la sociologie réunionnaise. J’y reviendrai. L’anthropologie appliquée n’a évidemment rien en commun avec ces safaris qu’on vient faire à la Réunion parce qu’y prospèrent des éléphants institutionnels particulièrement florissants – comme le Conseil Général et le Conseil Régional par exemple. Pourquoi le théorème dit de Pythagore est-il compréhensible par tous les hommes, sous toutes les latitudes et quelle que soit leur religion ou la couleur de leur peau ? Précisément parce qu’il ne répond à aucun intérêt matériel. Et je crois que, toutes choses égales d’ailleurs, c’est ce même idéal, ce que Platon appelait “le plus long détour”, qui rend possible une anthropologie exercée dans la bonne distance : ni trop près ni trop loin du sujet.

Comme on parle beaucoup d’identité à la Réunion, je vais, à titre d’illustration préliminaire de cette “bonne distance” – je me risquerai plus loin, n’étant spécialiste ni de l’identité ni de la Réunion, à des remarques plus circonstanciées –, essayer d’accommoder sur cet objet mental flou qu’est l’identité. Commentant la commémoration du 20 décembre, un historien nous a expliqué à la télévision, sur R.F.O. le 19 décembre 1994, que “faire le kabar”, c’était comme “faire un bœuf” quand des musiciens de jazz se rencontrent et improvisent ensemble. Ce glissement du sens religieux, propre au culte des ancêtres dans une communauté réunionnaise particulière, à l’idée de rencontre autour d’une musique profane (du service kabaré au kabar ; on trouve bien entendu à la Réunion nombre de cambuses à qui cette affinité sonore a donné de l’esprit et une enseigne) montre que le processus de reconnaissance identitaire n’a que faire de la stricte vérité historique et ethnologique. Une de nos étudiantes réunionnaises est allée faire une maîtrise en Ecosse. Son sujet ? l’identité écossaise bien entendu. Si on vous pose à brûle-pourpoint la question : “Quels sont les signes de l’identité écossaise ?” Vous répondrez vraisemblablement (laissons le whisky pour les agapes qui clôtureront nos journées) : “- Le kilt, les Highlands et la littérature gaëlique”. Or notre étudiante revient à la Réunion avec les résultats suivants : le kilt a été inventé par un général anglais ; les habitants des Highlands étaient des Irlandais et les célèbres Poèmes d’Ossian sont pour l’essentiel la création d’un faussaire de génie dont on peut voir aujourd’hui le portrait sur les billets de banque... Mais qu’importe ! Tout cela fait – vous connaissez la chanson de Maurice Chevalier –, d’excellents Écossais et l’identité écossaise est évidemment bien réelle. Je simplifie bien sûr un problème complexe. Mais je veux montrer par cet exemple, sur lequel je reviendrai, que la contribution de l’ethnologie à la recherche de l’identité et à ce type de question n’est pas forcément ce qu’on attend d’elle.

Je crois que la réponse de l’ethnologie d’aujourd’hui, ici à la Réunion et d’une manière générale, est à l’inverse de la trajectoire du poète : non pas d’une île au monde, selon l’expression de Jean Albany, du particulier à l’universel, mais du monde à l’île. Elle requiert une approche double et un va-et-vient continu entre le particulier et l’universel. Le premier mouvement pourrait être illustré par le constat qu’il y a actuellement environ cinq mille langues aujourd’hui parlées dans le monde et sur le pronostic que, dans moins de trente ans, la moitié auront disparu - cet exemple pour montrer qu’il n’est pratiquement plus possible, aujourd’hui, bien que la méthode y oblige, de disjoindre les sujets. Le second par cette anecdote que j’emprunte à Georges Dumézil. Georges Dumézil était, vous le savez, un érudit considérable qui pratiquait une cinquantaine de langues, dont beaucoup de langues mortes. Il se rendait tous les ans en Turquie pour étudier une langue qui n’était plus parlée que par un seul locuteur. Un jour, le vieil homme avec qui il travaillait – le dernier homme en quelque sorte –, lui dit : “Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te fatigues à apprendre une langue que ne personne ne parle plus. Tu ferais mieux d’apprendre l’anglais !...” Eh bien, je crois que ce qui fait aussi la spécificité de l’anthropologie, c’est que le dernier homme y tient la même place que tout le reste de l’humanité. Et qu’au fond, il n’y a là qu’un passage à la limite, une spécialisation d’une expérience que nous faisons tous quand nous voyageons. Où que nous allions, nous trouvons des semblables. Une phrase de Lichtenberg me paraît parfaitement définir cet œcuménisme auquel j’ai essayé de souscrire ici : “Le visage de l’homme est pour nous la surface la plus passionnante de la terre”. Voilà l’ouverture de notre discipline dont le difficile savoir implique “goûter”, comme en témoigne l’étymologie, mais aussi interpréter, c’est-à-dire contextualiser.

Ces principes généraux me paraissent susceptibles de définir les lignes de force de la recherche en sciences humaines telle qu’on peut la pratiquer à la Réunion. Expliquer, en sciences humaines, c’est mettre à jour, sous les apparences et les discours officiels, les déterminismes. On ne peut faire d’ethnographie classique, c’est l’évidence, dans une société créole. On peut même se demander si les seuls outils de l’ethnologie sont adéquats ou suffisent pour rendre compte de réalités multiculturelles façonnées par une violence historique dont les effets engagent un mode d’accès à la modernité qui leur est propre. Au-delà des discours officiels, des descriptions ethnographiques ou sociologiques, des analyses économiques, des données strictement historiques et statistiques – l’ensemble recomposant le champ visible du réel – il faut comprendre comment le présent fait corps avec le passé et comment, aujourd’hui, peut-être, les acteurs de l’histoire assument des rôles prédéterminés. Mais que faire quand on n’est pas spécialiste du “terrain” en cause ? Apprendre, et le devenir, direz-vous... Plutôt que de prétendre parler du haut d’une compétence que je ne possède pas, je vais proposer ici, dans la ligne, je pense, de ce que Paul Ottino a dénommé une “anthropologie de la quotidienneté et du monde actuel”, des observations de style empirique, voire trivial, qui me paraissent contribuer à la qualification de ce sédiment d’histoire qui fait le présent et qui détermine ce qu’on pourrait appeler la personnalité culturelle de la Réunion d’aujourd’hui. Les questions que je vais agiter ne sont pas celles d’une anthropologie théorique, elles émanent, au contraire, des acteurs de la quotidienneté réunionnaise et je m’efforcerai, en les présentant, de ne pas faire usage de l’entonnoir de la langue de bois et autres ustensiles propres à endormir les consciences et à éluder les responsabilités.

3° - Le regard d’un non spécialiste

J’enchaînerai donc – puisque je suis d’ailleurs invité à faire un “bilan” –, sur ma propre “découverte” de l’île où je suis arrivé en octobre 1991. Ce n’est pas tout à fait le bilan attendu, mais qu’importe : j’ai rappelé tout à l’heure que l’anthropologue avait quelque chance d’être pertinent quand il répondait à côté de la question... Le premier choc, dirais-je, quand on descend de l’avion et qu’on a un peu voyagé, passé l’éblouissement de la diversité humaine, c’est l’absence de choc : qu’à 10 000 kilomètres de la métropole, l’infrastructure routière soit semblable, les voitures de la poste jaunes, les poubelles de même facture, l’enseigne des supermarchés, la disposition des rayons, les denrées et les articles à l’identique : la Réunion est un département français. Le second choc c’est, bien entendu, lorsqu’on s’écarte de la frange de prospérité littorale, celui des signes évidents de sous-développement : la Réunion, profondément marquée dans sa constitution et dans son peuplement par la colonisation, est une “isle à sucre” et son entrée dans le monde moderne est commandée par cette histoire. Colonie de peuplement dès l’origine et département depuis un demi-siècle. Votée en 1946, alors que la guerre a laissé l’île dans un état de délabrement matériel, sanitaire et moral qui rend la réalité d’aujourd’hui proprement incroyable à ceux qui ont connu cette période, la départementalisation ne sera véritablement mise en œuvre, on le sait, que sous et par Michel Debré. Et ce, dans un contexte de guerre froide justifiant, mélange de calcul politique et de tradition jacobine (le mot d’ordre d’autonomie du P.C.R. faisant alors de ce parti l’acteur involontaire de cette départementalisation refusée), un investissement national considérable. Cette intégration dans la communauté nationale peut se résumer – je vais, faute de temps, forcer le trait –, dans le passage presque sans transition d’une économie servile à une économie sociale, ou d’une économie de plantation à une économie “keynésienne”. Cette coexistence de sous-développement et de prospérité, justement, la presse métropolitaine, relatant les “événements du Chaudron” de 1991, la caractérisait en rapportant (l’information est d’ailleurs inexacte) que la Réunion était le département français où l’on comptait en même temps le plus fort taux de bénéficiaires du RMI et le plus fort taux de foyers fiscaux imposés sur la grande fortune. Mais ce qui frappe en réalité à la Réunion, ce n’est pas tant la différence entre riches et pauvres, c’est le fossé entre le passé encore visible et vivant et le présent nouvellement acclimaté, entre une techno-structure administrative, juridique et économique importée et la réalité socio-culturelle : la langue de l’administration, quoique généralement comprise, n’est pas la langue vernaculaire, les acteurs de la techno-structure sont exceptionnellement réunionnais alors, pourtant, que les Réunionnais occupent les métiers politiques et la consommation excède plus de dix fois la production de richesses. Troisième choc, en effet, sinon le premier, qui exprime ce fossé, c’est, si l’on me permet cette formule paradoxale que j’extrapole d’une remarque d’Aimé Césaire, la richesse des pauvres : qui se marque spectaculairement, je ne retiens bien entendu que le plus voyant, dans l’importance et le luxe du parc automobile.

Si tout cela fait système et si ce système “tourne”, c’est qu’une logique et un équilibre s’y expriment – et qu’il engendre du profit. La quotidienneté urbaine ne donne nullement l’impression d’une société en crise, malgré les éruptions du Chaudron. C’est plutôt la prospérité des supermarchés qui étonne : en dix ans, La Réunion a fait le chemin parcouru en trente années par la métropole. La “richesse des pauvres” fait évidement le bonheur des sociétés de crédit, d’ailleurs contrôlées par les principaux concessionnaires. La Réunion constitue un marché non négligeable (déstockage et marché du travail compris) pour les produits et les hommes qui arrivent “du froid” et les flux financiers font retour en métropole, pour l’essentiel, après avoir enrichi les commissionnaires locaux. Le cliché d’“économie assistée” par lequel on stigmatise la Réunion, mériterait à cet égard d’être corrigé par une donnée complémentaire, sinon symétrique : celui de la Réunion, marché de la métropole... En fait, ces trois observations, dans leur banalité, – une île à sucre, un département, un supermarché –, décrivent l’émergence et le jeu des strates socio-historiques qui structurent la société réunionnaise d’aujourd’hui. C’est cet “instantané” que je vais tenter de développer.

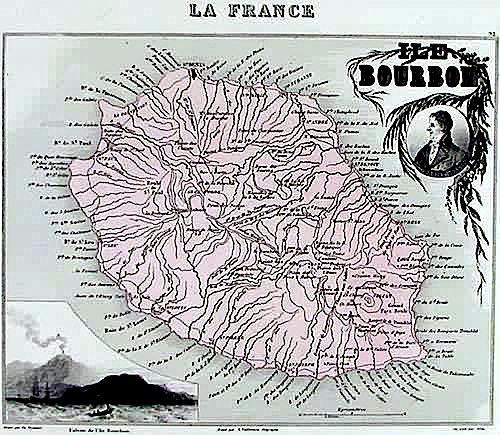

Si, ouvrant quelque livre d’histoire, on compare la Réunion d’hier à celle d’aujourd’hui, on ne peut manquer d’être frappé par un autre contraste. Avec toutes ses injustices, ses injustices d’un autre temps, la société de plantation, pour user d’une appellation proposée dans les années soixante par Beckford, allait quelque part. Un voyageur qui visite la Réunion en 1860 y décrit les habitants “exclusivement occupés de s’enrichir le plus tôt possible. Le sucre est leur veau d’or, écrit-il, et tout ce qui ne s’y rapporte pas n’a (aucun) prix pour eux”. La Réunion est alors une des gloires de la France du Second Empire.

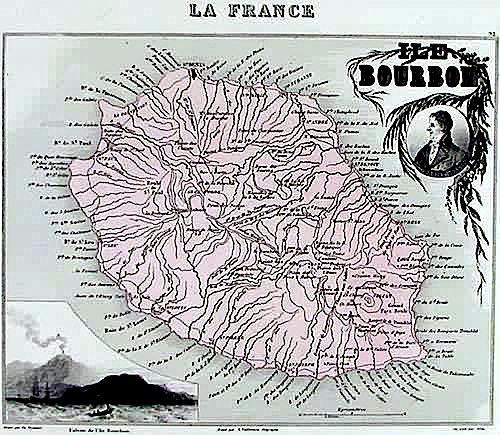

Carte de Vuillemin, 1870

www.rare-maps.com

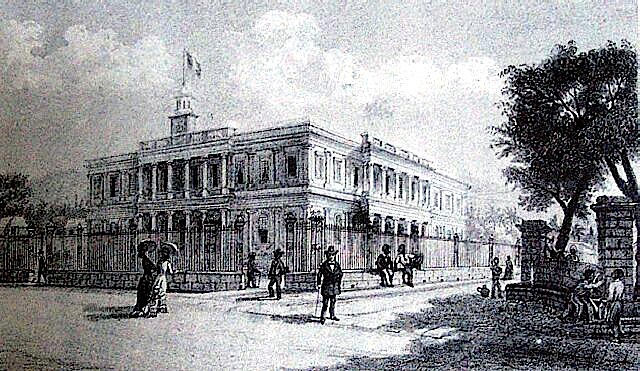

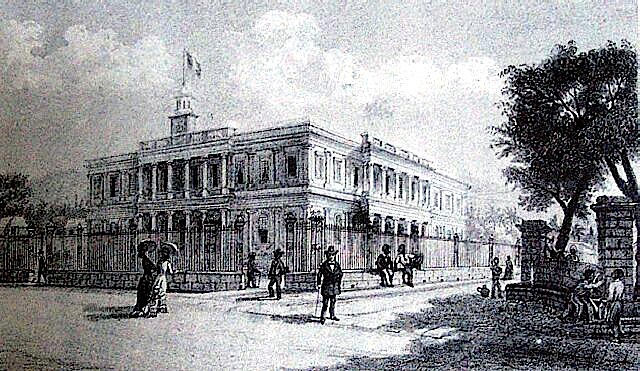

A la pointe de l’innovation et du progrès technique pour tout ce qui regarde le sucre, elle remporte – titre de fierté souvent cité –, plus de cinquante médailles à l’Exposition Universelle de 1856. Comment expliquer que cette île phare soit aujourd’hui le département français qui compte le plus de bénéficiaires du Revenu Minimum d’Insertion ? Un descendant de ces familles d’entrepreneurs qui ont fait la Réunion et qui dit être réunionnais depuis 320 ans affirme que, dès le début du XXe siècle, ces pionniers avaient quitté l’île, l'ère du sucre achevée, pour d’autres aventures, en métropole, en Indochine, en Nouvelle-Calédonie ou à Madagascar... Il reste en effet de cette splendeur passée l’Hôtel de ville de Saint-Denis,

L'hôtel de ville dans l' Album d'Antoine Roussin

L’hôtel de ville restauré

quelques grandes cases créoles et quelques vieilles filles emblématiques qui attendent de la Commission du Patrimoine un classement qui leur permettrait de sauver les meubles.

C’est donc une autre histoire qui paraît commencer avec la départementalisation. Sur les vestiges de la société de plantation abandonnée par ses promoteurs, une économie sociale fondée sur les notions de rattrapage et de réparation va se mettre en place. Elle vise à donner aux acteurs passifs de l’économie de plantation en crise et de l’économie paysanne de survie qui l’environne les moyens du développement. Cette rupture morale et juridique se fonde sur l’idée qu’une continuité économique est possible et que l’individualisme paysan peut constituer le ferment d’une nouvelle prospérité. En réalité, la départementalisation va progressivement sortir le sucre (qui restera la principale production de l’île) de l’économie de marché, à la faveur d’un processus dont on peut résumer le scénario et l’inspiration comme suit. Profitant du mouvement de replantation d’après-guerre et d’une (relative) période de croissance qui s’achèvera en 1954, un certain nombre de propriétaires, hostiles à la départementalisation, vont vendre leurs plantations à l’État par l’intermédiaire des sociétés d’aménagement. Alors qu’une logique implacable de concentration des terres a marqué l’histoire de la canne tout au long du XIXe siècle, le morcellement des grandes propriétés et la redistribution, avec le relais du Crédit Agricole, en lots nécessairement découpés au-dessous du seuil de rentabilité (et ce malgré des gains de productivité obtenus grâce au soutien agronomique et technologique des organismes officiels), sont donnés comme alternative aux lois du marché. L’application du SMIC va, de surcroît, multiplier le nombre de colons. Durant les dix années d’après-guerre, l’Etat injectera dix milliards de francs dans la filière. Alors que les contraintes du marché obligent à produire plus pour abaisser les coûts, objectif qui se réalise généralement par l’extension des surfaces, la canne est aujourd’hui achetée au planteur à un prix inversement proportionnel à la surface qu’il cultive. Le traitement social de l’agriculture n’est évidemment pas une spécificité réunionnaise, ses concepteurs ayant appliqué des recettes ayant déjà servi à administrer la “fin des paysans” en métropole. A ceci près qu’il s’agissait ici... de créer une nouvelle paysannerie.

Si la société de plantation était une machine à broyer qui produisait de la richesse – je pense évidemment avec cette image à la Critique de la Faculté de juger –, la départementalisation se révèle être une machine à produire de l’égalité dont on peut se demander pourquoi elle n’a pu engendrer que cette économie d’import-distribution si caractéristique de la quotidienneté d’aujourd’hui. Un élément de réponse tient dans le fait que l’argent du sucre, alors que s’offrait à lui le marché sans risque de la distribution induit par l’équipement de l’île, le traitement des fonctionnaires et l’aide sociale, n’avait pas de raison de s’investir dans la production de biens et dans la création d’emplois (comme cela a pu se passer à Maurice). En trente ans, le chiffre des importations a été multiplié par cent. Par une inversion du mouvement de peuplement des Hauts (peuplement provoqué par la concentration des exploitations sucrières, la paupérisation des Blancs et l’émancipation des esclaves), l’exode rural a fait refluer les habitants vers les agglomérations côtières de la ceinture sucrière. Il est question d’y construire 12 000 logements par an et on ne peut manquer d’être frappé, quand on fait le tour de l’île, par la multiplication, pratiquement ininterrompue, des lotissements sur les versants côtiers. Cet exode, reflux du mouvement de civilisation des Hauts qui retournent en friche, ne correspond nullement à ce qui a pu se passer dans les campagnes européennes où la fin des paysans a nourri le développement industriel (il y a 8 000 emplois industriels à la Réunion pour 650 000 habitants). Les maires, autrefois sucriers ou représentants de l’économie du sucre, sont devenus les intermédiaires de l’économie sociale. Principaux entrepreneurs de l’île par le biais des emplois communaux et des C.E.S., ils reconduisent à leur profit, grâce à l’aide publique, un clientélisme dont les caisses étaient autrefois alimentées par la rente du sucre. C’est la fin d’un monde dur où “il n’y avait rien pour celui qui ne travaillait pas”, selon une expression souvent employée par ceux qui ont connu cette période, la mise en place du R.M.I. après l’accession de la gauche au pouvoir ayant d’ailleurs révélé une misère persistante. La population double en l’espace d’une génération. Près d’un actif sur deux est aujourd’hui sans emploi...

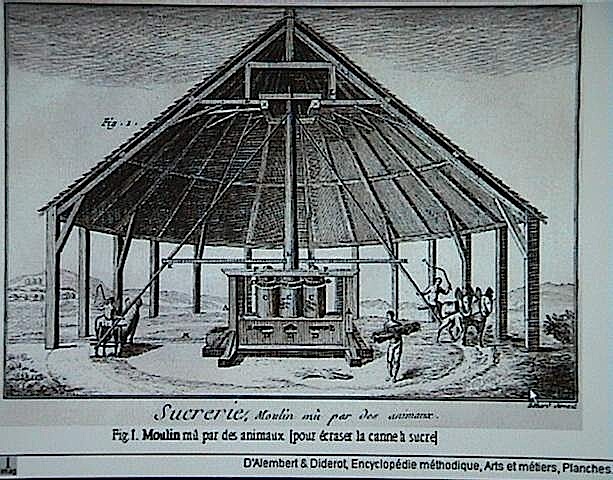

4° - Le sucre

Quand on cherche à décrire le réel selon l’ordre des raisons, toutes les causes ne sont pas équivalentes. C’est le “premier moteur” qui doit être identifié. Et c’est évidemment du sucre et de l’esclavage qu’il faut partir pour comprendre la situation d’aujourd’hui. Pour prendre encore une fois encore un chemin de traverse, je rappellerai trois données dont la rencontre a changé la face du monde et qui ont contribué à faire de la Réunion ce qu’elle est aujourd’hui.

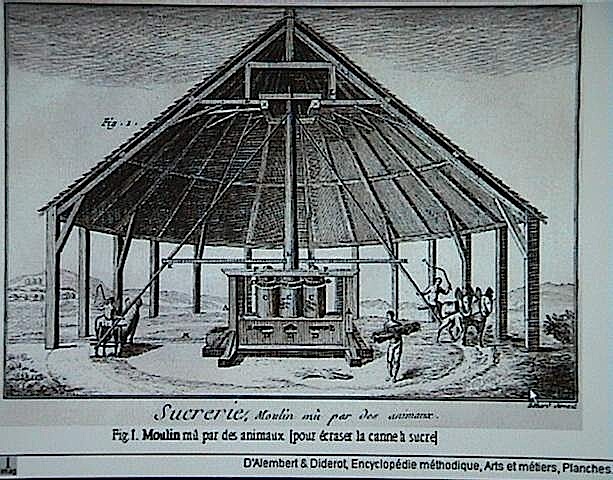

- La première, c’est que le jus de la canne ne se conserve pas et que, à la différence d’autres denrées tropicales, il doit être transformé sur place : la plantation doit aussi être une usine.

- La deuxième, c’est que le sucre, qui était une épice et un médicament (comme l’atteste son nom latin), a pu devenir un produit de consommation courante : premier article de luxe bon marché (si je puis dire), le sucre a suscité une aventure agro-industrielle et commerciale sans précédent.

- La troisième, c’est que la réunion de ces deux facteurs a provoqué la migration, forcée ou volontaire, d’environ cent millions de personnes dans le monde : l’éblouissement de la diversité humaine qu’on éprouve en arrivant à la Réunion tient là son origine.

C’est le sucre, avec son économie particulière, qui a façonné la société réunionnaise. On a pu dire que la culture de la canne à sucre avait opéré la synthèse du champ et de l’usine, appelant un contrôle de la terre et des moulins, de la main-d’œuvre et du capital et qu’elle avait anticipé la révolution industrielle. La production du sucre requiert en effet une planification rigoureuse de la terre et des hommes. La canne doit être coupée dès qu’elle est arrivée à maturité et broyée aussitôt coupée. Culture et coupe, broyage, ébullition et cristallisation, travail de la terre et travail de l’usine doivent être étroitement synchronisés.

“Il y a des pays, disait Montesquieu, où l’on peut presque tout faire avec des hommes libres”. Cela n’est évidemment pas le cas des pays et des “isles à sucre”, aux populations décimées, hostiles, indifférentes au salaire, ou encore inhabitées, comme la Réunion. Une tragique relation de nécessité paraît associer l’esclavage et l'économie du sucre. Au milieu du IXe siècle une révolte d’esclaves de la canne eut lieu au Moyen-Orient dans le delta du Tigre et de l’Euphrate. C’est l’implantation de la culture de la canne à Saint-Domingue, les Indiens Taino exterminés, qui est à l’origine des premiers convois de traite, dès le début du XVIe siècle. La production du sucre requiert une concentration de main-d’œuvre qui, dans les conditions géographiques et historiques données n’a pu être mise en œuvre que par la coercition, avec les formes d’asservissement plus ou moins extrêmes que l’on sait. Concentration de moyens humains et matériels et synthèse technologique, c’était déjà les caractères déployés par les Arabes lorsqu’ils portèrent la canne jusqu’à Valence et Agadir, aux limites septentrionales et méridionales de la Méditerranée, exportant des techniques de culture et d’irrigation empruntées au Moyen-Orient. Il apparaît aussi une relation nécessaire entre l’expansion politique, avec ce qu’elle suppose de mobilisation humaine, technique et idéologique et l’exploitation de terres ouvertes par la conquête. Les cultures commerciales, dont la canne est le prototype, telles que les pays d’Occident les ont pratiquées constituant une manière d’achèvement de cette entreprise. On change alors, en effet, d’échelle géographique et économique. La crise économique que connaît l’Europe au XVIe siècle se résout dans un basculement des échanges de la Méditerranée et de la Baltique vers les pays ouverts par la circumnavigation et principalement vers l’Amérique sous la forme du commerce “circuiteux” ou du commerce “en droiture”. Conquête, production, commerce sont les trois agents de la révolution mercantile qui se nourrit de son propre développement. “Notre commerce avec nos Plantations ou Colonies des Indes Occidentales, pouvait écrire J. Pollexfen en 1697, nous débarrasse d’une grande quantité de nos Produits et Marchandises Manufacturés, Comestibles et Articles Artisanaux, et nous fournit en Marchandises requérant une Manufacture plus poussée et autres (produits) en abondance que nous pouvons Exporter aux Nations Étrangères”. Des terres conquises, exploitées par des plantations fournies de main-d’œuvre et d’outils, donc une marine de guerre et une marine de commerce, des entrepreneurs et des esclaves. Un marché de consommateurs européens en expansion propre à absorber les productions tropicales et à les transformer, donc des hommes libres. Le capitalisme originel conjugue l’esprit d’entreprise et la coercition.

A la Réunion, où l’implantation de la canne, consécutive à la perte de Saint-Domingue, est tardive, l’extension se fait aux dépens des cultures vivrières et à la faveur d’un défrichement vers les Hauts. La surface des terres cultivées double au cours du XIXe siècle. Les planteurs sont des entrepreneurs et la main-d’œuvre, fixée autour de l’usine, est maintenue dans un état de dépendance qui n’est pas moindre en liberté qu’en servitude. “Durant mon séjour à Barrio Jauca, écrit Sidney Mintz parlant de Porto-Rico, mais en des termes qui auraient pu décrire la ceinture sucrière de la Réunion, je me sentais comme dans une île, flottant sur une mer de canne à sucre... Tout évoquait une époque ancienne. Seul manquait le claquement du fouet.(...) Ces gens n’étaient pas des fermiers pour qui la production de biens agricoles était une entreprise commerciale ; ce n’étaient pas non plus des paysans, travaillant une terre qui leur appartenait ou qu’ils pouvaient considérer comme étant la leur, et donc faisant partie d’un mode de vie caractéristique. C’étaient des ouvriers agricoles qui ne possédaient ni terre ni moyens de production et qui devaient vendre leur travail pour survivre. C’étaient des salariés qui vivaient comme des ouvriers d’usine, qui travaillaient dans des usines installées à la campagne et qui achetaient dans les magasins la plus grande partie de ce dont ils avaient besoin. La plupart de ces produits venaient d’ailleurs : tissus et vêtements, chaussures, blocs de papier à lettre, riz, huile d’olive, matériaux de construction, médicaments. A quelques exceptions près, ils consommaient ce que quelqu’un d’autre avait produit.”

La fin de la plantation, frappée d’obsolescence morale et sociale, doit donc être comprise avec toutes les conséquences que comporte la liquidation d’une industrie quand les hommes qui ont été déportés et rapprochés à cet effet sont eux-mêmes abandonnés sur le site, comme les rouages désunis d’un calcul dans lequel ils n’étaient que des acteurs passifs. Ce drame humain n’est pourtant pas comparable au sinistre industriel de la mine ou de l’usine. Livrant à eux-mêmes des hommes déshumanisés par l’esclavage, entretenus dans une situation de minorité fonctionnelle après avoir été arrachés à leur milieu, cet abandon redouble en l’inversant le préjudice de la servitude. J’illustrerai les effets rémanents de cette déculturation par un courrier des lecteurs paru après une émission de R.F.O. sur l’esclavage. (Je m’excuse de faire référence, devant un public aussi savant, à quelque chose d’aussi ordinaire qu’un point de vue de lecteur : je prends cette précaution, car je vais récidiver). Ce point de vue proposait d’expliquer les stigmates de l’esclavage par un reportage d’une chaîne américaine sur les gangs d’enfants noirs à Chicago. “On y voit une grand-mère dont le petit-fils, âgé de quinze ans, sort de prison : il a tué deux membres d’un gang rival. Non ! Elle ne croit pas du tout que son garçon soit un criminel. C’est un bon petit ! Et puis elle change tout à coup de discours et se met à expliquer avec une véhémence contenue : ‘Il y a des usines pour recycler le plastique ; il y a des usines pour recycler le verre ; il y a des usines pour recycler le papier ; il y a des usines pour recycler le métal. Mais vous êtes Noir, homme, femme, enfant, vous n’avez pas de travail et pas d’argent, vous êtes fini !... Le Noir est jetable ; il est perdu !’

Le crime de l’esclavage, c’est aussi d’avoir brisé le ressort qui permet aux hommes, sous toutes les latitudes, de s’adapter au monde et de prendre en main leur destin.” Après l’abolition de 1848, la moitié des esclaves libérés se dérobèrent au contrat d’engagement qu’ils étaient incités à signer. Acteur de cette époque, de Châteauvieux écrit : “Ils désertèrent les grands ateliers et se répandirent sur les grandes propriétés où un sol médiocre avait été laissé sans culture. Ils prenaient des fermages à moitié de revenus... Mais ce qu’ils ambitionnaient avant tout c’était d’avoir un lieu pour y établir une demeure, y élever des animaux domestiques et y vivre en famille, sans se préoccuper de l’avenir ni souvent même d’assurer leur subsistance par des cultures bien entretenues”. Indice de cette déshérence sociale qui fait continuité avec aujourd’hui : en 1847, la consommation d’alcool était de 5 litres par habitant, elle sera de 10 litres en 1862. Le nombre de débits de boisson est multiplié par quinze entre 1850 et 1862. Aujourd’hui, selon l’association “Vie libre”, le département compte 100 000 malades alcooliques, 70 % des RMistes étant atteints, l’alcool étant directement ou indirectement responsable d’une hospitalisation sur quatre et de 60 % des hospitalisations psychiatriques.

|

|

|