|

Les Compagnies des Indes et l'île de La Réunion

(Bases, page en cours...)

[voir :

Les Compagnies de commerce et la première colonisation de Madagascar

La Compagnie Française des Indes Orientales de 1664

Madagascar : l'“Originaire”, l'“Engagé” et l'“Habitant”

La fonction missionnaire : sur la mission lazariste à Fort-Dauphin (1648-1674)]

Dans son ouvrage sur le peuplement de l'île Bourbon, Naissance d'une chrétienté, Bourbon, des origines jusqu'en 1714, le Père Barassin écrit : "On nous reprochera peut-être de nous être attardé sur une période d'où l'île de Bourbon est presque totalement absente et de nous être appesanti longuement sur Madagascar. Ce n'est pas sans un dessein très précis. C'est en effet qu'à cette époque "Madagascar et les Isles adjacentes" font un seul tout ; c'est ensuite que le développement de Bourbon, d'abord comme annexe de la Grande Ile, puis comme base française en vue d'établissements futurs, a été pendant tout le XVIIe siècle fonction de Madagascar ; c'est surtout que les idées colonisatrices émises à cette époque, spécialement par Flacourt, et notamment sur l'influence de l'élément religieux, auront leur répercussion à Bourbon..." (1953, p. 43) (nous soulignons).

La première tentative d'implantation française dans le sud malgache s'est soldée par un échec. Cette tentative a néanmoins constitué le premier essai de juridiction en vue de l'exploitation des colonies sur la route des Indes. Dans le programme que Flacourt se fait fort de mettre en œuvre, dans le plan de colonisation dressé par la Compagnie de 1664, dans les instructions de Mondevergue, dans l'ordonnance de Jacob de la Haye se trouvent exprimés la philosophie économique et les outils juridiques qui vont commander l'histoire de l'île de La Réunion. Société duale, produit de la féodalité, engagée par ses commanditaires dans la production de denrées coloniales pour le marché européen et faisant sa loi de l'exploitation du travail à moindre coût alors que le monde est à portée de main, l'histoire de l'île offre un concentré des formes d'asservissement que l'homme peut imposer à son semblable et donne un point de vue sur les processus de différenciation sociale fondés sur l'intérêt, au sens que prend ce mot avec les compagnies de commerce et qui s'exprimera trivialement dans la pratique des sociétés anonymes. Faisant référence à l'ouvrage de Benjamin Nelson sur le prêt à intérêt : From tribal brotherhood to universal otherhood ("in modern capitalism, all are 'brothers' in being equally 'others'" - Chicago, University of Chicago Press, 1969, p. XXV) et au tournant qu'a constitué dans l'histoire de l'Occident la pensée économique de Calvin, force est de constater que l'universal otherhood, l'anonyme fraternité de la société d'intérêt, se révèle en fait une universelle indifférence propre à déréaliser toutes les formes de déni d'humanité. Les colonies sont ainsi des mondes où l'on voit l'intérêt – le "quatrième ordre" – optimalement à l'œuvre dans les pays "neufs", neufs au sens où les "interessez" apportent et administrent tout : les hommes, les biens, les moyens de culture, l'achat des récoltes et la vente des produits de consommation – et le droit qui organise l'ensemble. L'histoire de La Réunion est l'accomplissement d'un tel calcul et la diversité de la population réunionnaise d'aujourd'hui est l'image vivante de cette histoire coloniale : les premiers "habitants" venus d'Europe, les esclaves déportés de Madagascar et d'Afrique, les engagés recrutés principalement en Inde, dès avant l'abolition de l'esclavage mais à une tout autre échelle après l'abolition.

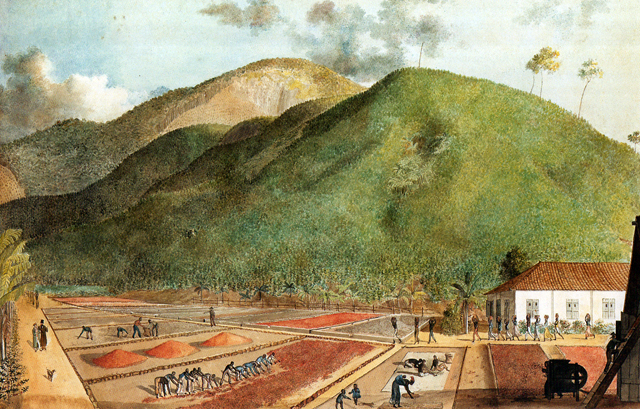

"On n'y vient que pour s'enrichir", constate Girod de Chantrans à Saint-Domingue (Voyage d'un Suisse dans différentes colonies d'Amérique pendant la dernière guerre, Neuchatel, 1785, p. 236). Faire fortune aux isles et rentrer en Europe, ou faire fortune aux isles à partir de l'Europe. A La Réunion, observe Louis Simonin en 1860, "les hommes sont exclusivement occupés de s'enrichir le plus possible. Le sucre est leur veau d'or, et tout ce qui ne s'y rapporte pas n'a pas de prix pour eux". "Toujours en quête d'une culture spéculative, qui leur permettrait de réaliser rapidement une fortune suffisante pour rentrer en France, commente un auteur, les grands colons réunionnais se lancèrent dans les plantations de canne à sucre." (Hisnard) Cette coexistence de deux mondes séparés où l'utilité se subordonne l'humanité est constitutive de la société réunionnaise. Dès l'origine, les "Seigneurs de la Compagnie", leurs représentants ou leurs successeurs occupent une position de monopole et de dominance. Au temps du café, "en 1731, écrit Mas, les quatre plus forts producteurs [...] sont Justamont et Dioré, anciens gouverneurs, Dumas, gouverneur et Feydau-Dumegnil, membre du Conseil Supérieur" (op. cit. p. 36) Pierre Benoist-Dumas, Directeur Général du commerce de la Compagnie des Indes se taille en un an un patrimoine évalué à 885 hectares. (voir : Les biens de P.B. Dumas à l'île Bourbon" dans Recueil... VII, p. 111). La production de sucre provoque à son tour une concentration des richesses telle que deux propriétaires "Kerveguen et le Crédit foncier colonial possèdent à eux deux près de la moitié des terres de l'île" (Mas, p. 9). En 1914, le gouverneur Cor déclare : "...trois propriétaires à eux seuls, fixés en Europe, y emportent la moitié des bénéfices réalisés sur les denrées d'exportation dérivées de la principale culture, la canne" ("Le paupérisme à La Réunion", Journal et Bulletin Officiel de l'île de La Réunion, 18 décembre 1914, p. 475). – Aujourd'hui, la quasi totalité des transferts publics qui alimentent l'économie réunionnaise est expatriée sous forme de transferts privés, comme le montrent les rapports annuels de l'IEDOM (Institut d'Émission des Départements d'Outre-Mer).

L'"habitant"; le statut juridique de la colonie.

Jusqu'en 1767, date à laquelle les Mascareignes sont directement rattachées à la couronne, l'île, concédée "à perpétuité en toute propriété, justice et seigneurerie" par déclaration du roi du 1er septembre 1664, est sous le régime du pacte colonial ou système de l'exclusif. La concession sur "l'Ile de Madagascar, dite Saint Laurent avec les îles circonvoisines... pour en jouir ladite Compagnie à perpétuité en toute propriété, seigneurie et justice..." qualifie un fief. Les syndics de la Compagnie sont donc seigneurs des îles concernées, exerçant une puissance souveraine sur la terre et sur les individus en relevant. Les terres concédées par la Compagnie le sont "pour en jouir en propriété roturière" moyennant l'acquittement des droits seigneuriaux : droit de lods et de vente, imposition en nature et corvées (corvées qui, à Bourbon, seront essentiellement assurées par les esclaves des concessionnaires).

Auguste Billiard, Voyage aux colonies orientales... (1822)

"En obtenant le privilège du commerce des Indes, la compagnie reçut l'investiture de tous les droits attachés au titre de seigneur et de maître des terres comprises dans sa concession ; il n'était point de gentilhomme plus jaloux de ses prérogatives : les colons ne possédaient guère que par emphytéose, obligés, à chaque mutation d'héritage, à des redevances seigneuriales connues sous le nom barbare de lods et ventes. La compagnie, qui déterminait les cultures, recevait, au prix qu'il lui convenait de fixer, les produits du sol et vendait chèrement aux colons les marchandises qu'elle avait seule le droit de leur apporter en échange. Il est difficile dans un pareil système, de concilier l'intérêt des colonies avec l'insatiable avidité de la compagnie." (Auguste Billiard, Voyage aux colonies orientales, ou lettres écrites des Isles de France et de Bourbon pendant les années 1817, 1818, 1819 et 1820..., Paris, 1822, p. 263-264)

Pierre Poivre, chargé de mettre en place les premières structures de l'administration royale après la liquidation de la Compagnie des Indes, libèrera les concessions de ces usages "sortis anciennement du chaos de nos lois féodales", selon ses propres termes, et "affranchi[ra] de toute espèce de servitude les terres de ces colonies, qui désormais seront libres comme les braves colons qui les possèdent" (id. p. 273).

La Compagnie est un seigneur féodal qui applique le régime foncier de la censive, la mise en valeur des terres étant la cause juridique de l'inféodation. L'obligation de culture est régulièrement répétée dans sa correspondance. Une ordonnance royale donnée à Marly le 27 février 1713 rappelle : "ordonne sa Majesté que ceux en faveur desquels les contrats seront expédiés soient tenus de mettre lesdites terres en bonne culture dans un temps convenable sinon à faute de ce faire et le temps passé sa Majesté veut qu'ils soient déchus de la propriété desdites terres, et icelles remise au domaine de la Compagnie des Indes pour être distribuées à d'autres habitants aux mêmes conditions..." La Compagnie est aussi un "intéressé", une personne morale constituée par l'association des actionnaires (les "interessez"), et son monopole, du type de celui accordé aux jurandes ou corporations, répond au concept neuf de colonie : extension de la couronne, ayant pour propre un mixte de juridiction territoriale et de juridiction commerciale. Ce monopole justifie un "double péage" sur les échanges de la colonie, les extrants comme les intrants : les productions de la colonie doivent être vendues aux magasins de l'île à un prix fixé par la Compagnie et les colons doivent s'approvisionner à ces magasins pour s'y fournir en marchandises. A l'obligation de produire et à la rente féodale s'ajoute donc le monopole du "magasin du roy". Le type d'entreprise commerciale suscité par les Découvertes étant sans équivalent (étranger aux domaines réservés des corporations) et concernant des territoires relevant du principe de la terra nullius, ne peut relever, dans le droit de l'Ancien Régime, que du privilège (leges privatae), à rapprocher de celui qui a permis le développement des manufactures royales. L'octroi du privilège commercial et de la suzeraineté territoriale fait des directeurs des compagnies de commerce des seigneurs sur le modèle féodal, les "Seigneurs de la Compagnie" étant en réalité des notables appartenant aux grands corps de l'État monarchique. La colonie est ainsi un composite de féodalité foncière et de féodalité commerciale. (La Compagnie française de l'Orient de 1642, fondée par Rigault, comptait ainsi parmi ses actionnaires cinq "Conseillers du Roy" : Fouquet, Aligre, Loynes, Levasseur et de Beausse.)

Les colonies sont donc des domaines dont la finalité est d'exploitation économique. "L'objet de ces colonies, écrit Montesquieu, est de faire le commerce à de meilleures conditions qu'on ne le fait avec des peuples voisins, avec lesquels tous les avantages sont réciproques. On a établi que la métropole seule pourrait négocier dans la colonie, et cela avec une grande raison, parce que le but de l'établissement a été l'extension du commerce, et non la fondation d'une ville ou d'un nouvel empire" (De l'Esprit des lois, XXI, 21). À l'article "Colonies", le rédacteur de l'Encyclopédie, qui signe MVDF (Véron de Forbonnais), développe que celles-ci "n'étant établies que pour l'utilité de la métropole, il s'ensuit : 1° Qu'elles doivent être sous sa dépendance immédiate et par conséquent sous sa protection ; 2° Que le commerce doit être exclusif aux fondateurs." "Les colonies ne seraient plus utiles si elles pouvaient se passer de la métropole : aussi c'est une loi prise dans la nature des choses que l'on doit restreindre les arts et la culture dans une colonie à tels et tels objets suivant les convenances du pays de la domination."

"Le principe de la législation commerciale des colonies françaises à culture, écrit Delabarre de Nanteuil à l'article "Douanes" de sa Législation de l'Île de La Réunion (2°éd. tome 2, p. 300) a toujours été l'exclusif, c'est-à-dire qu'elles ne doivent recevoir et consommer que des produits français apportés sous pavillon français ; en outre, elles doivent encore réserver tous leurs produits d'exploitation pour être envoyés en France, par navires français. Tel est le pacte colonial." Agent et bénéficiaire du pacte colonial, la Compagnie est un entrepreneur. Il lui revient de pourvoir l'île en colons et de fournir ceux-ci en moyens de production. Un crédit de vivres pendant un an, de semences, d'outils et d'esclaves leur est accordé (lettre de la Cie au Conseil Supérieur de Bourbon du 23 décembre 1730, citée par Jean Mas, Droit de propriété et paysage rural de l'ile de Bourbon-La Réunion, S.C.D. université de La Réunion, 1971, p. 38). Il revient à la Compagnie d'exploiter l'île en fonction de ses ressources et de sa configuration. "Il est certain que cette isle ne peut être avantageuse que par deux voies : par ce que la culture de ses terres ou de sa surface peut donner, et par le commerce qu'elle peut ouvrir agrandir ou conserver." (Mémoire sur l'Ile Bourbon adressé par la Cie des Indes au Gouverneur le 11 février 1711 - Recueil trimestriel, T V, p. 164.) La Compagnie définit donc le destin des îles Mascareignes, échelle sur la route des Indes, en fonction de leurs atouts naturels, la part de Bourbon étant de fournir aux vaisseaux des "rafraîchissements". Les tortues, dont la prise est contrôlée, notamment par l'interdiction de prendre les petits ou "poulets" (qui sortent d'une coquille) ainsi que les bœufs, porcs et cabris (qui se multuplient en liberté) constituent des ressources utiles. Il n'y a, note Flacourt (1661, p. 127), qu'un seul cocotier à Bourbon, "qui a pris racine depuis quatre ou cinq ans, à ce que les Français qui y ont demeuré m'ont rapporté", mais la terre s'y révèle fertile... (Flacourt note, à propos de Madagascar "que cet arbre [Voaniou] n'estoit point connu icy : mais que par cas fortuit la mer [a jeté] sur le sable un de ces fruicts").

De la philosophie des "alliances réciproques" à l'ordonnance de Jacob de la Haye

Madagascar, on l'a vu, n'est pas simplement pour la Compagnie un point de relâche et d'avitaillement sur la route des Indes. Ayant mis "en deliberation s'il estoit plus à propos de faire cultiver l'Isle de Madagascar par des Passagers à gages, ou, d'y transporter des Colonies, et de distribuer aux nouveaux Habitans qu'on y envoyeroit, des Terres qui leur appartiendroient en propre, sous de certaines redevances" écrit Charpentier (Charpentier, François, 1666, Relation de l'établissement de la Compagnie Françoise pour le commerce des Indes Orientales, Amsterdam, Simon Moinet, p. 109-110) la Compagnie décide qu'il est de meilleure politique de "transpor[ter] des familles entières, et leur donnant des Terres qui leur appartiendroient en propre" car, "comme il faloit avoir en veüe de rendre cette Isle toute Françoise, et de mœurs et de langage, et de ne faire à la fin qu'un Peuple de deux Nations […] il ne faloit pas espérer ce grand succès, par d'autres moyens que par des Colonies, et par des alliances reciproques." (id. p. 111) C'est bien d'un programme systématique de colonisation qu'il s'agit, les moyens ayant fait l'objet de débats. La mise en œuvre de ces "alliances reciproques" fait l'objet des treize articles des "Statuts , Ordonnances et Règlements que la Compagnie établie pour le commerce des Indes Orientales, veut et entend estre gardez et observez dans l'Isle de Madagascar et adjacentes, et dans tous les autres lieux à elle concédez par Sa Majesté" ("Fait et arresté au Bureau général de la Compagnie des Indes Orientales, à Paris, le 26 octobre 1664"), élaborés pour organiser la vie de la future colonie (in extenso dans Charpentier, p. 88 et s. et dans Pauliat, L., 1886, Louis XIV et la Compagnie des Indes orientales de 1664. Paris, Calmann Lévy.p. 138 et s.).

Ces articles énoncent les modalités d'une colonisation de peuplement dont les maître-mots sont pacification et métissage pour "ne faire à la fin qu'un Peuple de deux Nations". La colonisation envisagée s'épanouira pacifiquement ("non par la Force ouverte, ni par la Crainte") emportant l'adhésion des "Originaires" ("par le bon Ordre et par l'Affection des Originaires qu'elle prétend gagner en les traitant avec Humanité et avec Tendresse", p. 87) et selon une justice s'appliquant identiquement aux Français et aux Malgaches : "Et la Justice sera rendue aux Habitans Naturels du pais, ainsi qu'aux Français mesmes, sans aucune distinction." (François Charpentier, 1666, Relation de l'établissement de la Compagnie Françoise pour le commerce des Indes Orientales, Amsterdam, Simon Moinet, p. 86). Ces ordonnances devant être affichées "aux portes de l'Eglise […] en langue et caractère du pais, pour faire connaître aux Naturels avec combien d'Equité et de Justice, on les veut gouverner". (id. p. 87) Cette colonisation envisage le mariage des colons français avec des femmes malgaches comme une conséquence naturelle de l'entreprise, sous réserve que l'"Originaire" soit baptisée et que la loi chrétienne s'applique à cette union. "Un François estant marié à une Fille ou Femme Originaire de l'Isle, ne pourra quitter ou délaisser sa Femme sous quelque pretexte que ce soit, sinon aux cas de Separation qui se pratiquent dans le Royaume de France, et la Separation ayant este jugée, le Mari pourra laisser sa Femme, sans que pendant sa vie il puisse convoler à de secondes Noces" (id. p. 89). Ce programme révèle au moins deux choses, la première, l'ignorance des syndics de la situation politique des "Habitans Naturels du pais", qui sont déjà "féodalisés" (voir : Les compagnies de commerce et la première colonisation de Madagascar et sq.), la seconde, au-delà l'"humanitarisme" des syndics de cette compagnie de commerce ("ces treizes articles, écrit Pauliat, sont conformes à nos principes modernes d'humanitarisme et de justice, 1886, p. 139), que la philosophie politique des "seigneurs de la Compagnie", féodaux par industrie, voit tous les colons, "François" ou "Originaires" dans une même indistinction. Quoi qu'il en soit, il y a une contradiction (relevée par Barassin (1957, p. ), Filliot (1974, p. ), Mas (1989, p. 114) entre la philosophie de ces articles (qui resteront lettre morte) et la philosophie de la puissance souveraine énoncée dans la Déclaration du roi datée d'août 1664 : "Appartiendra à ladite Compagnie a perpétuité [...] même le droit d'esclavage et autres droits utiles qui pourraient nous appartenir à cause de la souveraineté desdits pays" – qui s'appliquera à Bourbon.

Madagascar, ce paradis habité par des diables, selon le mot de Robert Challe (dans son journal, à la date du 12 juin 1690, 1983, tome 1, p. 227), sera le tombeau de la première émigration française aux Mascareignes. Avant le massacre qui devait mettre fin à l'occupation, il restait à Fort-Dauphin, selon Isidore Guet, "127 français, débris des 4 000 émigrants envoyés par les diverses compagnies qui avaient tenté de coloniser Madagascar, de 1638 à 1674" (Guët, I., 1888, Les Origines de l'île Bourbon et de la colonisation française à Madagascar, Paris : C. Bayle, p. 111). Si c'est bien une même politique, sous deux options opposées, qui se développe dans la colonisation de Fort-Dauphin et de l'île Bourbon, Bourbon devenant le de point de relâche des navires de la Compagnie (comme une instruction de Colbert l'avait vraisemblablement anticipé – citée par Guet), il y a une solution de continuité, pour ce qui concerne la population européenne, entre la colonisation de Fort-Dauphin et le peuplement de Bourbon puisque les quelques rescapés de Fort-Dauphin qui se fixeront à Bourbon (vingt-et-un), embarqués en septembre 1674, n'y parviendront qu'en mai 1676. Le Blanc-Pignon, qui recueille les soixante-trois rescapés, chargé d'une mission à Surate, va mettre la voile, non sur l'île Bourbon mais vers Mozambique qu'il n'atteindra que sept mois plus tard. Les colons qui rejoindront l'île partiront de Surate sur le Saint-Robert en avril 1676 et arriveront à destination en mai (Guet, p. 127). Les ont précédés, en février 1667, les engagés arrivés avec la flottte de Montdevergue et ceux qui ont suivi de la Haye à Bourbon, en 1671, et s'y sont installé (Barassin, "Étude sur les origines extérieures de la population de Bourbon", dans : Recueil de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire de La Réunion, 1960, p. 9 à 75).

"Toux ceux qui ont donné des détails historiques sur Bourbon ont écrit que cette colonie avait été fondée avec les débris de celle de Madagascar ; il eût été plus exact de dire que Bourbon, déjà établi, augmenta sa population d'un tiers ou d'une moitié par le secours des orphelines envoyées de la métropole, et par celui des colons échappés au massacre de Fort-Dauphin" (Billiard, op. cit. p. 260).

Bourbon a déjà connu plusieurs phases d'occupation :

- d'octobre 1646 à septembre 1649, par les 12 "ligueurs" exilés par Pronis ;

- de septembre1654 à juin 1658, quand Flacourt y envoie une "forte tête", Antoine Couillard, dit Marovoule ("le velu"), pour y cultiver le tabac avec sept français et six malgaches ; abusés par un navire flibustier de passage qui les persuade que Fort-Dauphin est abandonné, ces pionniers s'embarquent pour Madraspatam ;

- en 1662, Louis Payen passe à Mascareigne avec un compatriote et dix malgaches dont trois fillettes, probablement sœurs. Il quitte l'île en 1665, son compagnon, resté anonyme, fait de même. "Cette Isle, rapporte à ce propos Souchu de Rennefort ("secrétaire de l'Etat de la France Orientale" selon la mention figurant sur la page de garde de sa Relation du premier Voyage de la Compagnie des Indes orientales en l'Isle de Madagascar ou Dauphine), dont des "gagistes de la compagnie" ont fait le tour (1668, p. 165), étoit habitée de deux François et de dix Negres sept hommes et trois femmes passés de l'Isle de Madagascar, rebellés contre les François et retirés dans les montagnes où ils étaient imprenables et rarement visibles ; ils les accusoient d'avoir tué leurs peres, et aprés une conspiration éventée d'exterminer ces deux François : ils s'ôterent de leur veuë et de la portée de leurs fusils." (id., p. 161) "Aprés quoy le premier resolut de repasser en France ; et l'autre s'engagea au service de la Compagnie." (id. p. 163-4).

Ces malgaches et leurs descendants sont les premiers occupants permanents de l'île. Etienne Regnault arrive en 1665 avec une vingtaine d'hommes, tandis que Louis Payen s'embarque sur la Vierge du Bon Port. Regnault obtient le retour des Malgaches et le premier baptême qui intéresse l'origine du peuplement de Bourbon, enregistré à Saint-Paul le 4 août 1668, sera celui d'Anne Mousso, fille d'un des couples fugitifs, Jean Mousso et Marie Caze. (Le baptême d'Estienne Pau, dont la mère enceinte arrive sur la flotte de Montdevergue, est antérieur, mais cet enfant suivra sa mère à Madagascar où celle-ci se remariera, après le décès de Pierre Pau.)

Les compagnons de Regnault, qui quittera l'île en mai 1671, "de Lahaye, ayant besoin d'un officier d'administration pour un de ses vaisseaux, trouva dans Regnault l'homme instruit et intelligent qu'il lui fallait", rapporte Güet (op. cit. p. 101), sont les premiers colons officiels de Bourbon. Jean Barassin en dresse la liste comme suit : René Hoareau natif de Boulogne-sur-mer, Jacques Fontaine natif de Paris, François Vallée natif de Normandie, Pierre Hibon natif de Calais, François Mussard natif d'Argenteuil. Athanase Touchard natif d'Issy, Pierre Mollet natif de Paris, Picard natif de Paris, François Ricquebourg natif d'Amiens, Pierre Colin natif de Nîmes, Jean Bellon natif de Lyon, Gilles Launay natif d'Urville (Manche), Hervé Dennemont (ou Danemont). (Barassin 1953, p. )

La flotte de Montdevergue, partie le 14 mars 1666, avait embarqué 36 orphelines. Le Saint-Jean, sur lequel le marquis avait son pavillon, parvient à Saint-Paul le 22 février 1667. Sur les deux cents malades débarqués à Bourbon, cinq jeunes filles, confiées mourantes à Regnault, furent sauvées et demeurèrent à Mascareigne : Antoinette Renaud, Marie Baudry, Marguerite Compiègne, Jeanne Lacroix, ainsi qu'une cinquième femme, dont le nom n'a pas été conservé, qui devait épouser Hervé Danemont et donner naissance à un enfant en 1668. De la Haye, malade, passe à Bourbon et débarque à Saint-Denis le 27 avril 1671 avec quelques nouveaux colons que le recensement de 1711 désigne comme "venus dans l'isle du temps de Mr de la Haye". En mai 1676, donc, arrive à Bourbon le "débris de Madagascar", les rescapés de Fort-Dauphin "… misérables reliques de ce fameux établissement", selon l'expression de Souchu de Rennefort (Histoire des Indes orientales, p. 402). "Les mots 'du débris de Madagascar', remarque Guet, ne doivent pas être pris à la lettre. Ils auraient dû s'appliquer seulement aux habitants transportés à Bourbon après la catastrophe de Fort-Dauphin en 1674. Par extension, les anciens colons ayant fait partie des expéditions de la Compagnie des Indes orientales aux iles indo-africaines, furent, pour l'auteur de la liste [citée], "du débris de Madagascar". On rencontre souvent cette expression dans le second mémoire d'Antoine Boucher, ce qui prouve que ses sources d'information n'étaient pas d'une sûreté parfaite" (p 239). Ces rescapés sont : "Pierre Nativel, sa femme et une fille ; Antoine Payet et sa femme ; François Rivière ; Lezin Rouillard ; Jacques Maillot ; François Grondin, sa femme et son fils ; Noël Tessier ; Georges Damour ; Samson Lebeau ; Jean Julien et sa femme ; François Duhamel ; Jean Perrot ; Pierre Martin et sa femme et dame Françoise Châtelain veuve de Jacques Lièvre. Cette dernière ne tarda pas à épouser M. Michel Esparon, dont elle eut un premier enfant en 1678" (p. 120). Sur les quinze Parisiennes en escale à Fort-Dauphin, deux s'établissent à Bourbon : Nicolle Coulon et Françoise Châtelain.

Un recensement de 1671 fait état de soixante-et-onze habitants à Bourbon. La population augmente avec les flibustiers et une quarantaine d'immigrants malgaches amenés par les forbans (Barassin, "L'esclavage…, p. 16-17). "Le dénombrement de 1711 mentionne la présence de vingt-neuf de ces aventuriers, "les ‘nouveaux habitants’, euphémisme dont on se servira désormais pour désigner les anciens forbans, sur un total de cent neuf chefs de famille" (Lougnon, p. 163 et 169). Les premiers voyageurs décrivent Bourbon comme un Eden. Flacourt, d'après le récit des Français y ayant été "relégués trois ans" par Pronis, conclut sa description : "Ce seroit avec juste raison que l'on pourroit appeler cette Isle un Paradis terrestre" (1661, p. 269). Chasse, cueillette, horticulture, définissent cette économie de subsistance – que l'on a parfois qualifié de "robinsonnade" – où la population non européenne est désignée par le nom de l'habitant (Barassin, p. 17), le terme "habitation" qualifiant ici l'unité domestique, l'exploitation, avec l'habitation proprement dite (il est ainsi question, dans une lettre de Fleurimond de 1678, de "la bittation du roy, à Sainte-Suzanne" - infra). L'expédition de la Haye fait retour à Bourbon le 19 novembre 1674. "Il [la Haye] leur distribua (aux habitants) des étoffes des Indes pour se couvrir car ils étaient tout nus. Ces misérables demandaient des femmes, la plupart ayant été contraints d'épouser des négresses, leurs esclaves, et disaient qu'ils étaient obligés de relâcher les bestiaux dans les montagnes par la grande quantité qu'ils en avaient et le peu de débit qu'ils en faisaient" (Barassin p. 105).

L'ordonnance de Jacob de la Haye (1er décembre 1674)

C'est sur cette population indépendante et disparate qu'est supposée s'exercer l'ordonnance dont Jacob de la Haye, amiral de la désastreuse "escadre de Perse" et "vice-roi des Indes", est porteur (ce document est publié par Guët, 1888, p. 124-125). C'est une tentative pour détourner les habitants de l'économie de cueillette et pour les mettre "au travail" : pour les convertir aux principes d'une économie "néolithique". Ceux-ci, en effet, "détruisent le pays au lieu de l'établir". Cette ordonnance entend réglementer la production de Bourbon : interdiction de la chasse et de la cueillette, obligation de culture et d'élevage, assignation à l'habitation, réglementation du commerce, interdiction des mariages mixtes…

L'interdiction de la chasse, privilège seigneurial, rappelle les habitants à leur fonction de colons : la "liberté de chasse rend les habitants paresseux et fainéans, ne se souciant de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture".

Art. 12. - Que personne n'ira à la chasse des oiseaux, bêtes à quatre pieds ni autre gibier tel qu'il soit, sur peine de vingt écus d'amende, moitié pour le roy, un quart au dénonciateur, et un quart pour l'hôpital ; ou à faute de payement, six mois de service sans gage ni salaire pour la première fois, et en cas de récidive à peine de la vie - et cet ordre exécuté ponctuellement, attendu que nous avons observé que la liberté de la chasse rend les habitans paresseux et fainéans, ne se soucians de cultiver les terres, ni d'avoir des bestiaux pour leur nourriture, et détruisent le pays au lieu de l'établir.

Art. 14. - Que nul ne tiendra chiens ni chiennes, sans ordres exprès du gouverneur, et par écrit, sous peine de 10 écus d'amende pour la première fois et de punition corporelle en cas de récidive.

Art. 25. - Qu'il sera commis des chasseurs, lesquels seront obligés de fournir dans les magasins, aux commis établis pour cet effet, les viandes et gibiers qui seront nécessaires pour la nourriture des habitans et étrangers, suivant les ordres qui leur seront donnés.

Deffense à eux de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins, entre les mains des commis, qui seront distribués suivant lesdits ordres, sur peine, pour la première fois, de 100 livres d'amende, la moitié applicable au dénonciateur et l'autre à l'hôpital; et de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucuns gages ni sallaires, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés.

Interdiction aussi de la "cueillette" :

Art. 15. - Ne détruiront les mouches à miel, ni n'en prendront sans permission sous peine de 12 livres d'amende. Ou bien leur sera permis d'en prendre pour les nourrir et élever dans des ruches et à la mode de France, dont il se serviront à leur usage.

Art. 16 - Que personne ne tuera ni ne prendra tortue de terre, soit pour sa nourriture ou de ses porcs, ou pour quelqu'autre raison que ce soit, sans permission par écrit du gouverneur, de la quantité qu'il permettra, et les prendront en présence de monde.

Les articles qui frappent les déserteurs ("il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou mort") rappellent l'obligation de cultiver du colon. Le crime de "désertion" rappelle à la population de Bourbon qu'elle est attachée à la terre en vertu d'un rapport féodal.

Art. 17. - Que chacun fera des efforts de bonne volonté pour prendre et châtier les déserteurs de la montagne, étant l'intérêt public, et même qu'il sera donné récompense à ceux qui les pourront prendre vifs ou morts.

Art. 18. - Que personne n'aura commerce et pourparler avec lesdits déserteurs, sur peine de punition, à moins d'en donner avis à toute diligence au gouverneur, eu égard à la distance des lieux.

Art. 21. - Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toutes récompenses, sallaires et payemens, et leurs biens confisqués au roy.

Art. 22. - Et par une grâce toute particulière que nous espérons faire agréer à Sa Majesté, que nous accorderons à ceux qui resteront présentement dans l'isle, ils seront remis dans des terres et possessions, dont ils jouiront comme devant en leur propre, comme les autres bons habitans, sans qu'ils puissent être aucunement recherchés, cy-après, pour ladite désertion passée, attendu qu'ils sont revenus de leur bon grez et qu'il leur a été pardonné.

L'obligation de produire est constitutive de la présence à Bourbon : les "bons habitants" cultivent les terres de la Compagnie.

Art. 13. - Que chaque habitant nourrira et dressera deux bœufs, ou un au moins, pour le labour ou pour porter, eu égard aux lieux où ils seront, le tout pour son service particulier, à peine de 10 livres d'amende, six mois après la publication des présentes, applicable comme dessus, attendu que c'est leur avantage particulier et public, puisque c'est le meilleur moyen pour avoir facilement des grains et légumes, et les porter aux navires promptement, et ainsi attirer un bon et avantageux commerce dans l'isle.

Art. 19. - Ordre à chaque habitant d'avoir, au moins par tête, deux cents volailles, douze porcs et six milliers de riz, trois milliers de légumes et grains et des bleds, ce qu'ils pourront au plus, eu égard, par le gouverneur, aux habitations, tous les ans.

La Compagnie rappelle son monopole sur les échanges :

Art. 8. - Que nul ne sortira rien de terre pour porter à la mer sans permission du gouverneur ou commandant, ni ne fera aucun commerce, à peine de vingt écus d'amende applicable, moitié pour le roy, un quart au dénonciateur, et un quart pour l'hôpital, et à faute de payement dans la huitaine restera six mois dans l'isle, à servir sans aucun gage ni salaire ; mais apporteront toutes leurs denrées et marchandises au commis es magasin du roy, établi, pour ce faire, où elles leur seront payées suivant les taxes qui en auront été faites.

Art. 9. - Que le sel et toutes autres marchandises seront portées aux magasins établis par le gouverneur, et qu'il ne sera permis à aucun d'en trafiquer sous quelques autres prétextes que ce soit, sous les peines ci-dessus, et donneront déclaration de ce qu'ils ont de hardes et marchandises du dehors, sous peine de confiscation et amende.

Art. 10. - Ouï bien pourront lesdits habitans trafiquer, vendre et débiter entr'eux, et commercer de toutes denrées et marchandises de leur crû, sans pouvoir en aucune manière en livrer, débiter ni commercer avec les gens des navires françois, ni étrangers quels qu'ils soient; mais les livreront aux magasins, d'où ils en retireront le payement au prorata de ce qu'ils auront fourni.

Art. 11. - Que des magasins du roy il en sera fourni moitié, et l'autre des habitans chacun au prorata delà quantité qu'ils en auront, afin qu'ils profitent plus à mesure qu'ils travaillent davantage.

Enfin l'article 20, souvent cité, réglemente le mariage de la population blanche :

Art. 20. - Deffense aux François d'épouser des négresses, cela dégoûterait les noirs du service, et deffense aux noirs d'épouser des blanches ; c'est une confusion à éviter.

C'est la seule mention de la population noire dans l'Ordonnance. Ce qui indique qu'aucun andevo (dont la Grande île "est assez fournie" notait Flacourt), au sens où le missionnaire Mounier peut écrire : "Pour un écu on achète un esclave qui vous sert fidèlement, lui et sa postérité." (Mémoires, p. 189) n'a été transporté à Bourbon. L'article 12 des statuts de la Compagnie de 1664 interdisait "de vendre aucuns habitans originaires du païs, comme esclaves, ou d'en faire le traffic, sous peine de vie". Tous les articles visent l'activité économique de la population blanche, et c'est le "service", c'est-à-dire l'évidence de la hiérarchie sociale et de l'exploitation du sol, qui sont en cause dans cette île où les hommes et les biens y sont rangés selon l'ordre féodal.

En réalité, dans les premiers temps, ces instructions restent lettre morte, faute d'autorité. De 1680 à 1689, il n'y a pas de gouverneur. L'île est pratiquement abandonnée : de 1676 à 1703 huit navires de la Compagnie font escale à Bourbon. Les habitants doivent produire ce qu'ils étaient supposés pouvoir acheter au magasin de la compagnie. et leur principal souci, ce sont les "Madagascarins" qui, "au lieu de cultiver [les] terres", s'abattent sur le "pauvre peuple de Mascareigne". Vauboulon appliquera le régime des concessions à partir de 1690, avec l'obligation de mise en valeur, le paiement des redevances féodales et le retour des concessions non exploitées.

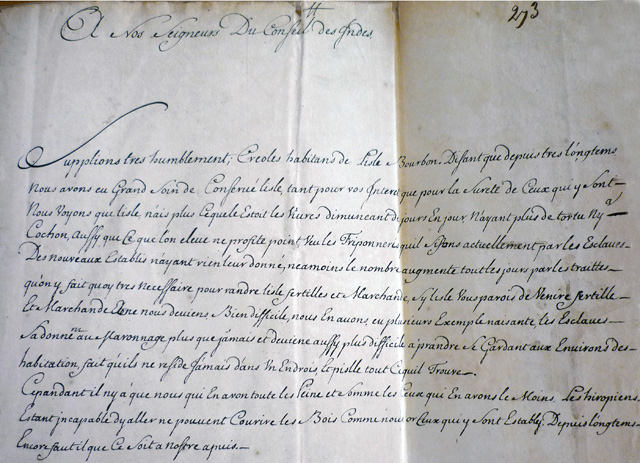

Pétition des habitants de Bourbon à Colbert, le 16 novembre 1678

(Transcrite par Guët, op. cit. p. 132)

Pierre Hibon, François Mussard, Jacques Fontaine, Pierre Collin, Claude du Chauffour, François Ricquebourg, Gille Launay, René Houarault, Nicolas Prou, Hervé Danemont, Guillaume Girard, Jean Bellon, Pierre Nativelle, Jacques George, François Penaouet, George Piolant, Jean Preslen, François Vallée, Robert Vigoureux,

"Tous habitants de l'isle Bourbon, supplions très humblement Monseigneur de Colbert, protecteur spécial de ladicte isle de Bourbon, d'avoir esgard à la nécessité où elle se trouve présentement, estant dégarnie de toutte commodité nécessaire, tant pour l'entretien des familles que pour le cultivement de la terre; et surtout, ce qui nous descourage entièrement du service, est le mauvais traictement des commandants qui se saisissent de la plus grande part, du meilleur et du plus beau des petits secours qu'on y envoie, soit pour eux, soit pour leurs valets ; comme aussi de considérer qu'ils nous empeschent entièrement le commerce que nous pourrions faire avec les navires qui passent dans ces quartiers (ce qui n'arrive que très rarement). Néanmoings, nous aurions quelque consolation, si l'on nous permettoit d'eschanger les fruicts que nous cultivons en petite commodité qui nous sonts de la dernière nécessité. Monseigneur, espérant que vous aurez quelque charité pour le pauvre peuple de Mascareigne, nous vous pouvons assurer que, de nostre costé, nous contribuerons aussi de nostre meilleur à donner toute la satisfaction que peut souhaiter nostre bon Roy, que Dieu conserve et Vostre Excellence.

"Les matériaux qui nous seroient plus de besoin, ce sonts : fer, acier, meulle, avec un bon taillandier ; quelque toille bien forte pour le travail, avec des marmittes et poisles.

"Monseigneur, en passant, nous prendront la liberté de vous dire qu'il y a icy quantité de ieunesse que les navires ont laissé comme malades, et qui sonts plustost tous soldats, que dans le dessin de s'arrester dans ces quartiers, qui maudissent tous les iours le moment qu'ils ont mis pieds à terre. Ce seroit une grande charité que de les en retirer, comme aussi de nous donner la liberté de nous deffaire des Madagascarins qui sonts icy, qui sont gens traictes et turbulant ; car, pendant qu'il y en aura, au lieu de cultiver nos terres, il faut que nous leurs allions faire la guerre pour les esloigner de nos habitations.

"C'est derechef la supplique que vous font vostres humbles et obéissants serviteurs.

"De Saint-Paul, en lisle de Bourbon, ce 16e iour de nouembre mil six cent septante huict. »

(Suivent les signatures.)

Lettre de Fleurimond,

(dans Guët, op. cit. p. 133-134)

St-Paul de lisle Bourbon, 20 novembre 1678.

"Monseigneur, je prend la liberté de vous donner advis de lestat de lisle de Bourbon, [savoir] que le gouverneur que M. de la Hay y avoit establis, et depuis confiermé d'une commission de Sa Majesté àluy rendue par M. de Beauregard, est décédez le 17" juin dernier, et, ce voyant fort mal, a voulu pouruoir aux afaires du roy, consernant lisle ; pour set effet, il a fait asembler les habitants et autres et leurs a ordonné de me reconnoitre et obéir en calité de commandant, comme ayant estay lessé pour son lieutenant par mon dit sieur de la Hay. Sest pourquoy, Monseigneur, je vous suplie très humblement de me confirmer lelection qu'il a faite de moy.

"Pour alesgard de lisle, Vostre Grandeur saura que les gens sonts dans une grande dizette de toutes commodités, comme de toille forte pour faire des habits ; de linge, de poterie de fer ou de cuivre pareillement, des fermants (ferrements) et houtils de toute facçons pour trauailler aux bois et a la terre. A legard des gens nécessaire icy cesseroit des gens de trauaill et ceroit mieus a rendre seruisse à Sa Majesté. Monseigneur, vous saurez pareillement que de pui 3 ansqu'il sest gette une sy grandes cantité de rats dans la terre que l'on ne puis rien faire que ses misérable animaux ne gastte et perd tout, même jusque dans les lieux le plus inabitte. Mais, par une grâce toute particulière de Dieu, ils ne fonts pas tant de degast presantement quils onts faits par le passé.

"Monseigneur, je vous diras semblablement que dant cet isle il y a quelques noirs de la terre de Madagascar, qui ayant apris le dézastre arivey aux François du fort Dauphin, lesquelles onts voulus immiter leurs compatriottes et nauoients pas résolus moing que de ce rendre maître de la terre et de tuer tous les François, ce que Dieu na permis, par la bonne recherche que nous auons faitte des principaux auteurs, qui onts estay châtiez de mort et d'autres qui se sonts sauvez dans les montagnes et fonts tous les jours quelque brigandage ; même, ces jours dernier, sonts venus à limpourveu a la bittation du roy, à Sainte-Suzanne, onts surpris le commis, lonts mis a mort et un autre François qui estoit malade et ont tout enleué ce qu'il ont rencontre ; ce qui moblige de me metre a leurs poursuitte imcessammant afin dempecher ce desordre.

"Monseigneur, nous implorons tous vostre secour. Quil vous plaize'nous enuoyer quelque escleziastique pour nous consoler et nous départir les sacrements. Il y a bien un père capucin. Mais sest un homme fort incommodé qui ne puis pas vaquier partout ; et puis il ne veut point demeurer et natant queocazion pour se restirer.

"Monseigneur, je vous escrirois bien plus au long. Mais le respec et la crainte de vous estre importun impose le cilence, en espérant tout de vostre Bonté, et suis obligé de prier Dieu eternelement pour la continuation de vostre santé et bonne prospérité, comme estant en tout et à jamais vostre très humble et très obéissant et très fidelle serviteur.

Fleurimond

Noirs et Blancs dans l'ordonnance de Jacob de la Haye

"Il y a environ cinq ans que lon nous avoit fait entendre

que lon nous lesserés les noirs pieces deinde à deux cens frans"...

Mémoire des habitants de Bourbon du 9 décembre 1726

à "Nos Seigneurs du Conseil des Indes" (AOMN, F3 208)

Les Noirs ne sont pas considérés comme des "habitants", mais, de fait, comme faisant partie de l'"habitation" et attachés à l'habitant. La politique des "alliances réciproques", exposée dans les 13 décrets et prônée par Charpentier (et Flacourt), trouve son alternative dans l'article 20 de l'ordonnance. La politique d'alliance pouvait paraître la solution la plus économique à Madagascar pour des colons en infériorité numérique, dans l'impossibilité d'asservir et dans la conviction que le modèle européen ne pouvait que s'imposer aux yeux d'autochtones pressés de l'imiter : "Les habitants voyant de bonnes habitations fondées, écrit Flacourt, et de la façon que l'on vit dans Europe, dans la politique et dans l'ordre qu'il y a dans les villes, en la diversité des artisans et en l'utilité du commerce et du trafic, prendraient aussitôt goût à ce genre de vivre" (p. 423). François Martin, on l'a vu, est beaucoup circonspect quand il évoque, à propos des cultures qui pourraient être faites à Madagascar, la question de la main-d'œuvre : "La difficulté n'est pas seulement de connaître les lieux où l'on pourrait avoir le débit de ces marchandises, le plus important est de les cultiver dans l'île. L'on sait le nombre d'esclaves que les Français, les Anglais, les Hollandais et les Portugais emploient, ceux-là dans les îles des Indes d'Occident ; ceux-ci au Brésil ; or, Madagascar pourrait fournir quantité de noirs, mais l'on accoutumera difficilement ces peuples au travail [...] Il y faudrait un nouveau peuple, ou, par une espèce de miracle, changer les mœurs des habitants afin d'y pouvoir prendre confiance" (Mémoires de François Martin, fondateur de Pondichéry (1665-1696) publiés par Alfred Martineau, 1931, Société d'éditions géographiques, maritimes et coloniales, Paris, tome 1, p. 170)

"Pour faire le service et cultiver la terre"

Le duc de La Meilleraye avait formé le projet d'exploiter Bourbon en y transportant des Malgaches : "Il faudra peut-être passer quelques nègres [à l'Île de Mascareigne] pour faire le service et cultiver la terre, lesquels seront pris à Madagascar" (H. Froidevaux, "Les derniers projets du duc de La Meilleraye sur Madagascar", Revue de l'Histoire des Colonies françaises, 1915, p. 401-430). L'utopie développée dans les treize articles des "Statuts, ordonnances et réglements" de la Compagnie ayant révélé son impraticabilité à Fort-Dauphin avec le massacre des Français, selon un scénario que les Malgaches de Bourbon auraient tenté de reproduire pour se rendre maîtres de l'île (relation du R. P. Bernardin, infra), les rapports de service entre habitants et Malgaches obéissent à une tout autre logique, d'inégalité et de violence. Alors qu' il était "enjoint à tous les François qui les louëront [les Originaires] ou retiendront à leur service, de les traitter humainement, sans les molester ni les outrager, à peine de punitions corporelle s'il eschet" (Charpentier, p. 91), le marronnage des Malgaches de Bourbon, venus de leur gré pour les premiers, en rupture du contrat de louage originel, fait désormais de tous ceux qui sont destinés au "service" des esclaves par destination. Les européens disposent de moyens de coercition et d'armes meurtrières.Mais cette violence physique est la forme comminatoire d'un programme qui arme, en réalité, l'asservissement productif de l'esclave : l'exploitation de la force de travail au bénéfice d'une société qui pratique la culture intensive et la marchandisation. Dans cette confrontation, la simple couleur du Blanc lui confère une position qui place l'autre homme, et spécialement l'homme de l'économie lignagère (où la propriété est collective, la parenté classificatoire et l'héritage horizontal) en position de servitude virtuelle. La mise en valeur de l'île requiert donc, "naturellement" et "nécessairement", le recours au travail servile. En octobre 1669, Du Bois anticipe, distinguant "travail" et "mise en valeur" : "Si l'on souhaite établir cette Isle il est necessaire d'y passer du monde de France pour faire valoir les terres ausquelles personnes il faudroit des Noirs pour cultiver ces terres, et faire les travaux necessaires. Ces Noirs se peuvent tirer de l'Isle de Madagascar, et particulierement dans les Provinces d'Antongil et Galemboulle et des environs, où l'on trouve des Esclaves noirs, dont on traite avec leurs Maistres qui les donnent à bon marché pour quelque marchandise qu'on leur fournit" (p. 202-203). La première mention officielle d'"esclaves" à Bourbon se trouve dans les instructions royales données le 20 mars 1689 au gouverneur Vauboulon, lui demandant "un recensement exact de tous les habitants [...] ensemble leurs bestiaux, esclaves et armes..." (Barassin, "L'esclavage..." p. 20)

"Comme ils avoient appris par un navire qui y avoit passé que leurs compatriotes avoient mis main basse sur les François du Fort Dauphin se persuadant avoir assez de ruses et de forces pour avoir leurs mêmes avantages sur ceux de l'Isle Bourbon et s'en rendre les Maîtres, [ils] ont pris occasion par trois ou quatre fois différentes d'attenter leur destruction totalle. N'estoit que Dieu, de sa sainte grâce, nous a toujours donné les lumières nécessaires pour parer et découvrir leurs ruses et mauvais desseins, il n'y auroit plus de François dans l'Isle." (R. P. Bernardin, Recueil trimestriel, t. IV, 1939, p. 60-62)

Le "service" en cause est, de fait, assuré par des "esclaves" selon un témoin de 1705 qui ne fait pas de différence parmi la population "de couleur". "Les habitants de cette isle sont servis par des nègres ou des noirs esclaves à eux vendus par les vaisseaux flibustiers qui y vont relacher; et quelquefois aussi par des vaisseaux français ou autres, lesquels, ayant fait des prises aux Indes, vendant à leur retour dans cette isle [...] les esclaves qui s'y trouvent et pour lors leur appartiennent." (Sous le signe p. 137). Jean de la Roque note en 1709 : "Tout le travail de la campagne se fait par les esclaves, les habitants travaillent fort rarement" (dans Lougnon, Voyages anciens... , p. 166). Ce sont les conditions économiques et politiques qui modifient les rapports de production et qui expliquent l'évolution de la familiarité en asservissement, quand le voisin de pioche ou le serviteur volontaire ("les nègres servent volontairement les Français", dit Flacourt) devient un outil. Les conditions de police, aussi : on voit, à la lecture des deux lettres citées plus haut, que ce que souhaitent les habitants, c'est se "deffaire des Madagascarins qui sonts icy, qui sont gens traictes et turbulant ". L'abbé Raynal écrit dans son Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes que l'île de Saint-Barthélemy est "la seule des colonies Européennes établies dans le Nouveau-Monde où les hommes libres daignent partager avec leurs esclaves les travaux de l'agriculture", ce qui paraît faire exception à cette fatalité d'asservissement. Mais "le nombre des uns ne passe pas quatre cens vingt-sept, ni celui des autres trois cens quarante-cinq", précise-t-il, et la "misère de ses habitants est si généralement connue" que même les corsaires ennemis qui font relâche dans l'île "ont fidèlement payé le peu de rafrîchissements qui leur on été fournis"(Guillaume-Thomas Raynal, Histoire philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, Genève, tome VII : Amsterdam, 1780, p. 142-143).

La vente d'esclaves par les navires de passage change le regard sur le "Noir d'habitation", note Barassin, dès lors que sa force de travail peut être investie dans une production de rente. Le Code Noir de 1685 (sa promulgation pour les îles de France et de Bourbon date de 1723) est la structure juridique qui, définissant l'esclave comme bien meuble, établit une différence ontologique entre les hommes et vide juridiquement de son humanité l'éventuel compagnonnage entre colons, français et malgaches en l'occurrence. Universellement, le fait précède le droit et celui-ci, formalisant une nécessité économique, l'exploitation du sol, asservit ceux dont c'est la raison d'être. Le mot esclave "n'apparaît dans les actes que vers 1690, probablement à la suite de la venue de quelque négrier interlope" écrit Lougnon (op. cit. p. 83). Les discussions de l'époque sur la qualité de l'esclave, bien meuble ou immeuble, font apparaître la nature spécifique de la concession sous la régie de la Compagnie. La terre n'est rien sans son faire-valoir, l'esclave. Pas d'habitation sans esclave ; on ne concède pas de terre à qui ne possède pas d'esclave. La distinction opérée par le Code Noir entre les esclaves assujettis à l'exploitation des terres de ceux qui n'y sont pas attachés éclaire cette réalité. Les esclaves sont ainsi "partie des habitations" et doivent, comme le stipule la Coutume de Paris, qui répute immeubles les "pigeons des colombiers" et les "poissons des étangs", être déclarés immeubles ("Lettres patentes pour l'établissement de la Compagnie royale de Saint-Domingue", 1698, article 23). Attaché à la culture des terres, l'esclave est ici immeuble par destination (on ne peut ni le vendre sans la terre ni vendre la terre sans eux). En cas d'hypothèque ou de saisie, le prix des esclaves ne peut être dissocié du fonds (arrêt du Conseil supérieur du 22 juillet 1747, cité par Mas, 1971, p. 207). "L'affectation de l'esclave à la terre est rappelée d'une manière systématique dans tous les cas où l'édit de 1723 veut marquer l'exception au principe assimilant l'esclave à un meuble" (209). Cette liaison entre le fonds et l'esclave, caractéristique de l'habitation, est consubstantielle comme l'exprime a contrario cette disposition du règlement du 30 janvier 1737 : "Aucune personne de quelque qualité qu'elle soit ne peut être reçue à enchérir pour des noirs si elle n'a une habitation ou terrain lui appartenant" (Règlement du 30 janvier 1737, cité par Mas, id. p. 209).

Un objet des colonies est de contrôler (ou de concurrencer) la production des épices et des productions manufacturières de l'Orient. L'ordonnance de La Haye (qui reprend vraisemblablement des instructions royales qui n'ont pas été conservées) met en place un système de production de vivres et de cultures de rente fondé sur une manière de servage des habitants blancs et, de fait, sur la servitude de la population de couleur. Dans la mise en œuvre de ces cultures de rente (le café, puis le sucre), l'esclave deviendra l'outil indispensable de la production. Théorisée par le mercantilisme, c'est la naissance, dans un environnement juridique féodal, de économie coloniale. Les colonies permettent aux compagnies de commerce de développer une forme originale de servage, superposant à la dépendance des moyens de production celle de la commercialisation des produits de la terre et de la fourniture en biens. La Compagnie détient, en vertu de son privilège, le monopole de la vente d'esclaves, comme de tout autre bien et, en tant qu'entrepreneur, elle se doit d'être en mesure d'avancer aux nouveaux colons ces moyens de production nécessaires à la culture. Ces moyens lui sont d'ailleurs aussi nécessaires pour la construction et l'entretien des routes et des magasins, ainsi que pour "la marine des deux îles".

La correspondance de la Compagnie à ce titre concerne essentiellement les lieux de traite et les qualités respectives attribuées aux esclaves. Ainsi peut-on lire dans une lettre de 1710 que "les esclaves de Madagascar sont forts, mais mutins, séditieux et capables de tout entreprendre. Les exemples en sont récents, puisque le 14 janvier 1710 on a été forcé d'en faire pendre deux pour révolte". Que "les esclaves de Pondichéry sont faibles, de constitution molle, fainéants et ont peu de santé, en sorte qu'ils sont peu vaillants et on sait que les habitants ne les prennent que parce qu'ils n'en ont pas d'autres… Tandis que les esclaves de la côte Mozambique qui communément sont bien faits, forts et laborieux, obéissants et sans envie de déserter, au lieu que ceux de Madagascar n'ont que leur fuite en tête soit dans les montagnes de l'île, soit en hasardant de traverser la mer dans de simples canots pour aborder l'île de Madagascar." (Archives Nationales, Col. C3-3, 1706-1715). La préférence des habitants de Bourbon va aux Noirs de Guinée : la Compagnie objecte à cette demande la "mortalité qui en rend le prix excessif " (cité par J. Verguin, "La politique de la Compagnie des Indes dans la traite des Noirs à l'Ile Bourbon (1662-1762)", Revue historique, 1956, pp. 45-58, p. 53). Mais la colonie persiste : "Si la Compagnie n'apporte pas ses soins pour faire passer en cette île des noirs de Guinée, qu'elle n'envoie des vaisseaux de force pour jeter ici et à l'Ile de France une bonne quantité de noirs, soit de Madagascar ou de Mozambique, elle ne verra pas sitôt l'Ile de France en culture et elle perdra considérablement dans celle-ci par le café que l'habitant ne pourra ramasser et qu'il sera obligé de laisser sur les arbres, faute d'avoir des esclaves pour le ramasser, chacun ayant planté sur l'espérance que la Compagnie avait donnée, qu'elle ne laisserait point manquer de noirs." (A. N., Col. C3-5, 1727-1731). "Nous manquons d'équipage", écrira plus tard le Conseil de Bourbon en 1751, pour "la marine des deux îles", "pour nos bateaux, pirogues et chaloupes. Ces voitures nous sont absolument nécessaires pour charroyer les cafés et les grains d'un quartier à l'autre". Les esclaves tirés de Madagascar qui "cherchent continuellement à enlever les chaloupes et pirogues pour se sauver" étant impropres à cette activité (A. N., Col. C3-10, 1751-1754), il demande de nouveau des noirs de Guinée…

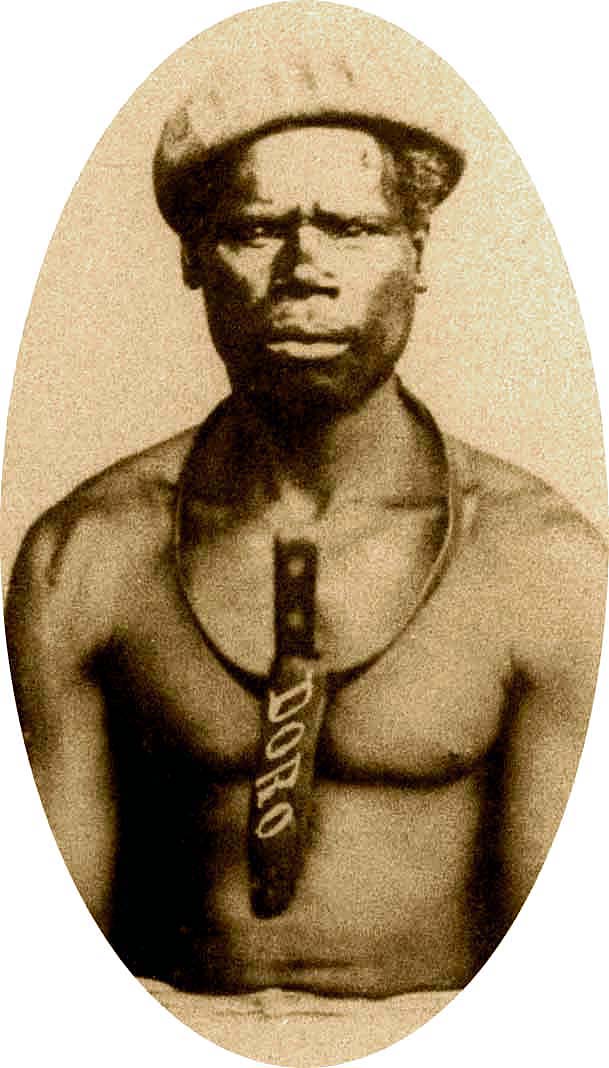

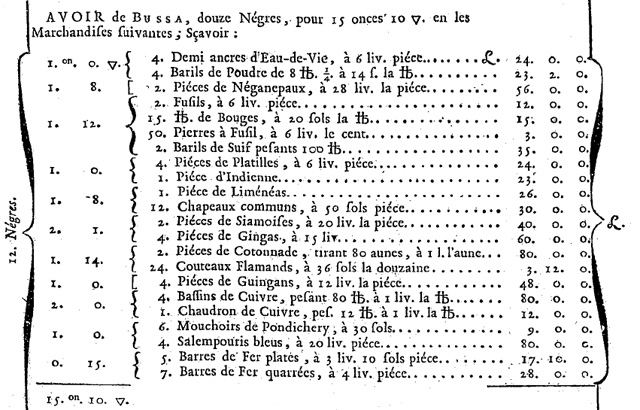

On voit bien que dans cette discussion, la nécessité se subordonne toute autre considération. La déshumanisation de l'esclave est ramassée, au-delà de l'euphémisation, dans l'objet de traite qui en exprime la valeur et par lequel on le désigne : une "pièce d'Inde", soit une cotonnade imprimée produite d'environ quatre mètres. L'appellation résume à la fois la "mondialisation", puisque le produit, manufacturé dans l'Indoustan, sert à l'achat d'esclaves pour les plantations d'Amérique, et la philosophie qu'elle met en œuvre : un "Nègre pièce d'Inde" est une unité de compte qualifiant un sujet jeune et sans défaut physique, ressource idéale pour la plantation. "On appelle dans la traite ou commerce des Negres, Negre Piéce-d'Inde, un homme ou une femme depuis quinze ans jusqu'à vingt-cinq ou trente ans au plus, qui est sain, bien fait, point boiteux et avec toutes ses dents […]" (Savary, Dictionnaire universel de commerce, tome second, 1723, col. 1082). L'appellation des toiles dites "guinées de l'Inde" (Commerce et traite des noirs aux côtes occidentales d'Afrique, par Louis-Edouard Bouët-Willaumez, 1848, p. 40), qui étaient expédiées dans les ports européens en balles pressées de 700 kg (Dictionnaire universel des poids et mesures anciens et modernes, Horace Doursther, Bruxelles, 1840, p. 552), corrobore cette mise en relation des trois continents à l'actif naturel des compagnies de Indes, comme l'exprime la déclaration du roi quand il révoque, au profit de la Compagnie des Indes (infra, dans Fresne de Francheville, septembre 1720, p. 516-517) les lettres patentes de janvier 1716 pour le "Commerce de la côte de Guinée". "S'il plaît à Sa Majesté de rétablir en faveur de ladite Compagnie des Indes le Privilege Exclusif pour le Commerce de ladite Côte de Guinée, lequel sera d'autant plus facile à ladite Compagnie et d'autant plus avantageux à l'Etat, que ladite Compagnie se trouvant en situation de porter, tant des Indes que du Royaume, toutes les Marchandises nécessaires pour le Commerce de ces Côtes". Dans le Guide du commerce de Gaignat de l'Aulnais (1771), l'achat d'un captif, daté du 17 avril 1761, dont le prix a été fixé à 7 onces et 9 écus est réalisé en échange des toiles suivantes : 1 Pièce de Néganepaux, 1 pièce de Batujapaux, 1 Salempouris blanc (avec : de l'eau de vie, des fusils (2), des barils de poudre (2), des pierres à fusil (30), des couteaux (12), des chapeaux (2)). Celui de douze Négres, daté du 5 juillet 1761, contre les marchandises suivantes, dont des pièces de Néganepaux, d'Indienne, de Liménéas, de Siamoises, de Gingas... :

Guide du commerce de Gaignat de l'Aulnais (1771)

Dans un projet d'armement décrit dans son Second voyage à la Louisiane, faisant suite au premier de l'auteur de 1794 à 1798 (Paris, 1803, p. 154-155), Baudry des Lozières – par ailleurs auteur des Égarements du nigrophilisme – rassemble, en vue de "traiter six cents nègres à la côte d'Angole", les articles de toile suivants :

2.400 Pièces de guinée bleue de 14 aunes,

550 Indiennes de différents dessins, de 14 aunes,

450 Liménéas de différents dessins,

700 Chasselas, Idem,

700 Bajutapeux, Idem,

300 Néganepaux, Idem,

et autres Batavias, Niconnois, Tapselles, Photes, Cochelis, Cholets, Romales, Coros doubles, Platilles, Mouchoirs de l'Inde…

Dans l'ouvrage de Fresne de Francheville, publié en 1738, Histoire générale et particulière des Finances, où figurent les Actes touchant les diverses compagnies de commerce ("Histoire de la Compagnie des Indes avec les Titres de ses Concessions et Privilèges"), le terme "esclavage" n'apparaît qu'à trois reprises et dans l'expression "Droit d'esclavage" (p. 31, 171, 183). À la rubrique "Noms de Marchandises", la "Table alphabétique contenant les Matières de Finances et de Commerce" porte le terme "Négres" qui renvoie à la lettre "N", la traite humaine étant comprise dans le "Commerce de Guinée"…

Les extraits qui suivent de l'ouvrage cité mettent en évidence la fonction des compagnies de commerce dans la traite à destination des "Colonies" :

- Révocation du privilège accordé aux "Intéressez en la Compagnie du Sénégal" (septembre 1684), p. 454 :

"Sa Majesté étant informée que non-seulement lesdits Intéressez en la Compagnie du Sénégal, n'ont point exécuté ledit Contrat, ni porté aux Isles lesdits deux mille Nègres ; mais même qu'ils y en ont transporté si peu, que la plupart des Habitants des Isles qui en manquent, et n'ont point d'autre moyen de cultiver leurs Terres et Habitations, projettent d'abandonner les Isles, et de se retirer à la Coste de Saint-Domingue, et autres lieux ; ce qui ruineroit infailliblement ce Commerce, et les Colonies."

- "Déclaration du Roi pour l'Etablissement d'une Compagnie de Guinée, qui fera seule, le Commerce des Négres, de la Poudre d'Or, et de toutes autres Marchandises qu'elle pourra traiter aux Côtes d'Afrique." (Janvier 1685, p. 489)

- "Arrêt du Conseil d'Etat, qui exempte de tous Droits de sortie toutes les Marchandises qui seront chargées dans les Vaisseaux de la Compagnie des Indes Occidentales, pour être portées aux Côtes de Guinée" (septembre 1671, p. 488)

- "Arrest du Conseil d'Etat, qui accorde et réunit à perpétuité à la Compagnie des Indes le Privilège Exclusif pour le Commerce de la Côte de Guinée" soit "la Traite de Négres, de la Poudre d'Or et autres marchandises qui se tirent des Côtes d'Afrique, depuis la Riviere de Serralionne inclusivement, jusqu'au Cap de Bonne Espérance, à la charge par ladite Compagnie de faire transporter suivant ses offres par chacun an la quantité de Trois mille Négres, au moins aux Isles Françoises de l'Amérique."

- Causes de la révocation de la liberté accordée par les Lettres patentes de janvier 1716 pour le "Commerce de la côte de Guinée" :

"Sa Majesté étant informée qu'au lieu des avantages qu'on attendoit de cette liberté générale, il en résulte de très grands inconvéniens. Le Concours des différens Particuliers qui vont commercer sur cette côte, et leur empressement à accélérer leurs Cargaisons pour éviter les frais du séjour, étant cause que les Naturels du Païs dont sis excessivement baisser le prix des Marchandises qu'on leur porte, et tellement suracheter les Négres, la Poudre d'Or, et les autres Marchandises qu'on y va chercher, que le Commerce y devient ruineux et impraticable ; Sa Majesté a résolu d'y pourvoir en acceptant les offres de la Compagnie des Indes, de faire transporter par an jusqu'à Trois mille Negres, au moins, ausdites Isles Françoises de l'Amerique, au lieu du nombre de Mille Negres porté par les Lettres Patentes de 1685 ; s'il plaît à Sa Majesté de rétablir en faveur de ladite Compagnie des Indes le Privilege Exclusif pour le Commerce de ladite Côte de Guinée, lequel sera d'autant plus facile à ladite Compagnie et d'autant plus avantageux à l'Etat, que ladite Compagnie se trouvant en situation de porter, tant des Indes que du Royaume, toutes les Marchandises nécessaires pour le Commerce de ces Côtes, et d'y faire des Etablissements par le moyen desquels les Vaisseaux qu'elle y envoyera, trouveront à leur arrivée des Cargaisons prêtes pour leur retour. Elle pourra non-seulement fournir aux Colonies Françoises de l'Amerique, à un prix raisonnable, le nombre des Négres nécessaires pour l'entretien et l'augmentation de la Culture dans leurs Terres, mais encore faire entrer dans le Royaume une quantité considérable de Poudre et Matieres d'Or, et d'autres Marchandises propres pour le Commerce" (septembre 1720, p. 516-517).

A quoi sert la liberté ? (bases de discussion...)

L'Article "Negres" du Dictionnaire de Savary expose ce qui suit :

"Les Européens depuis quelques siécles font commerce de ces malheureux Esclaves, qu'ils tirent de Guinée et des autres Côtes de l'Afrique, pour soutenir les colonies qu'ils ont établies dans plusieurs endroits de l'Amérique et dans les Isles Antilles.

Il est difficile de justifier tout-à-fait le commerce des Negres ; cependant il est vray que comme ces misérables Esclaves trouvent ordinairement leur salut dans la perte de leur liberté, et la raison de l'instruction Chrétienne qu'on leur donne jointe au besoin indispensable qu'on a d'eux pour les cultures des sucres, des tabacs, des indigos, etc. adoucissent ce qui paroit d'inhumain dans un négoce où les hommes sont les Marchands d'autres hommes, et les achètent de même que des bestiaux pour cultiver leurs terres" (Savary, Dictionnaire universel de commerce, tome second, 1723, col. 858).

Les justifications – pour ceux qui se posent la question de la légitimité du commerce des Noirs – sont donc : l'instruction chrétienne qu'on donne aux esclaves et la nécessité économique (soutenir les colonies…) et comme la liberté des Noirs est sans objet, ces deux utilités s'aditionnent dans le paradoxe suivant : "Les esclaves trouvent leur salut dans la perte de leur liberté"… C'est l'opinion professée par le Père Labat qui fait de la sujétion des Africains dans les îles le seul moyen de les convertir durablement, la polygamie native des sociétés africaines constituant un obstacle dirimant à la conversion quand "la mortification, l'humilité, la continence, la fuite des plaisirs [...]" sont des vertus (Nouveau Voyage aux iles de l'Amérique, Paris, 1743, t. 4, p. 435 et p. 436).

Au-delà de l'évidence, celle d'aujourd'hui étant radicalement autre que celle d'hier, pour comprendre le déni de reconnaissance en cause, la facilité de la réification de l'esclave, la banalité et l'ampleur de l'institution, il faut avoir à l'esprit, s'ajoutant aux considérations immédiatement économiques, l'inversion des valeurs que peut constituer, aux yeux de l'européen, le mode de vie des sociétés "exotiques" : l'étonnement de la différence sociale n'est pas moindre que l'étonnement de la différence physique. La vulnérabilité de l'Afrique aux traites négrières est celle, mutatis mutandis, des chasseurs-cueilleurs face à l'avancée des "fermiers" (voir : L'invention néolithique ou le triomphe des fermiers…) : contraints au repli sur la peau de chagrin de leur écosystème et n'ayant plus les moyens écologiques de leur survie, ils se rendent à la "civilisation" et s'y louent ; décivilisés en réalité, ils constituent le lumpenproletariat des fermes, des haciendas, des banlieues…

Lorsqu'on lit les jugements anciens sur l'homme noir, il s'y révèle d'abord une morphopsychologie taillée à la mesure de la face européenne (voir infra : la sémantique d'Othello : chapitre 20.1 Othello, ou la tragédie de l'apparence). Pour les hommes du XVIIe ou du XVIIIe siècle, l'homme noir n'est pas seulement un être qui est naturellement dans la nature ou près de la nature par son écologie et sa culture, il est condamné à cette place par son anthropologie physique. "Ils ont de la laine sur la tête". "Leur psychologie se résume dans leur face grossière". "Leur âme est proprement dans leur physique"... Alfred Michiels, traducteur français de La Case de l'oncle Tom et abolitionniste lui-même, déclare "que l'esclavage avait non pas provoqué la dégénération des Africains mais au contraire favorisé leur accès à la civilisation. Si l'on voulait se donner la peine d'observer les Noirs dans leur Afrique natale, 'loin de toute influence européenne', on se rendrait compte qu'ils forment 'la plus stupide, la plus perverse, la plus sanguinaire des races humaines' et qu'ils 'croupi[ssent] dans cette immobilité', ne faisant preuve d''aucun progrès, aucune invention, aucun désir de savoir, aucune pitié, aucun sentiment'. Et Michiels d'ajouter : 'La couleur noire, la couleur des ténèbres, est vraiment le signe de [leur] dépravation'" (cité par William B. Cohen, Français et Africains, Les Noirs dans le regard des Blancs, 1530-1880, Paris, 1981, p. 290-291).

Ces clichés paraissent essentiellement alimentés, confirmant la morphopsychologie différentielle, par le constat de d'une inversion de valeurs propre au mode de vie associé à l'homme noir et notamment d'une anti-morale économique, celle du "fermier" étant fondée sur le travail, l'accumulation, la réserve, la prévision, soit un sens économique et responsable du temps... "Oubliant le passé, contents du présent, sans inquiétude pour l'avenir", ils sont dans une "éternelle enfance" (Charles, A.Walckenaer, Recherches géographiques sur l'intérieur de l'Afrique septentrionale, Paris, 1821, p. 182) "La jouissance du moment est la seule qu'ils désirent" (Degranpré, 1801, p. 80-81, Voyage à la côte occidentale d'Afrique fait dans les années 1786 et 1787, Paris, Dentu, 1801). Ils pratiquent une agriculture extensive. Les travaux des champs sont exécutés par les femmes. Ils sont polygames ("L'usage de la polygamie les autorise à prendre tout autant de femmes qu'ils jugent à propos ; elles sont esclaves" - Degranpré. op. cit. p. 101). "Les hommes pour la plupart ne font rien" '(Louis Moreau de Chambonneau, "Traité de l'origine des nègres du Sénégal, coste d'Afrique, de leur pays, religion, coutumes et mœurs", dans Notes et documents", B.I.F.A.N. 30, 1968, p. 321) Ils utilisent la houe (et non la charrue). Chez eux, la terre est commune et n'est pas bornée. "N'ambitionnans point les Richesses, tout est commun chez eux pour les immeubles; car la terre qu'ils cultivent ne leur est point vendue et ils ne la vendent point. Ils en prennent ou bon leur semble" (Moreau, op. cit. p. 320). La femme est juridiquement inférieure à l'homme et ils épousent sans dot. Le fils n'hérite pas du père... Au-delà de l'utilité immédiate dans la course économique où il est engagé et au-delà de la dévaluation morale et intellectuelle, l'européen, s'il se pose la question – mais la longue durée de la traite, ajoutée aux arguments religieux, la rend quasi naturelle – voit vraisemblablement dans l'homme africain un archaïsme économique… L'idéologie de la traite (et de la colonisation) se légitime dans une apologie de la responsabilité civilisatrice de ceux qui font un usage adéquat de la liberté : celui de l'initiative économique.

Le Code Noir moralise ainsi à propos de l'affranchissement (art. 59) : "Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets". A Bourbon, Auguste Delabarre de Nanteuil, développe dans sa Législation de l’Île Bourbon, répertoire raisonné, (Paris, 1844) à propos de "l’institution de l’esclavage [qui] remonte à l’enfance de la Colonie" (p. 89) : "Il est reconnu que les Européens ne peuvent sans danger pour leur existence, se livrer à la culture des terres sous la zone torride, et que les noirs seuls peuvent y être employés, principalement ceux qui habitent les pays les plus rapprochés de l’équateur. L’esclavage existait à Madagascar ; le voisinage de cette île rendit alors facile l’introduction des Noirs à Bourbon." Delabarre de Nanteuil cite alors une "Statistique de Bourbon" établie par un certain M. Thomas, ayant résidé dans l’île de 1818 à 1824 et qui argumente ce qui suit : "L’homme ne travaille que pour satisfaire à ses besoins et aux projets de son ambition. Le noir ne connaît pas l’ambition et n’a que très peu de besoins. Abandonné à sa volonté, il ne fait rien ; sa vie n’est qu’un long repos entrecoupé de rares instants d’activité. Il faut, pour sortir de cette inertie, qu’il soit forcé au travail et l’on n’y parvient qu’en lui imposant une entière soumission aux ordres d’autrui […] L’esclavage est dans les colonies françaises une domesticité viagère, tandis qu’en France la domesticité est un esclavage annuel et temporaire. Voilà sa véritable définition." (p. 90) "Il serait difficile de concevoir un régime plus doux et plus ferme en même temps. Les maîtres sont aimés, parce qu’ils sont justes […] certains articles de l’édit de 1685, vulgairement appelé le Code noir, sont inconnus à Bourbon et n’y ont jamais reçu d’exécution : ce qui autorise à penser, dirai-je ici, qu’on connaît bien moins en France que dans les colonies le régime intérieur qui convient à celles-ci." (p. 113) Dans les États du sud, aux États-Unis, John Calhoun (1782-1850), théoricien de l'idéologie sudiste, explique que la liberté se mérite. "It follows from what has been stated, that is a great and dangerous error to suppose that all people are equally entitled to liberty. It is a reward to be earned, not a blessing to be gratuitously lavished on all alike – a reward reserved for the intelligent, the patriotic, the virtuous and deserving, and not a boon to be bestowed on a people too ignorant, degrated, and vicious to be capable either of appreciating or of enjoying it." (John Caldwell Calhoun,1782-1850, A Disquisition on Government, 1995, p. 42-43, Shannon C. Stimson, Hackett Company, Indianapolis).

Il ressort de ces quelques citations que la liberté n'est pas un donné de nature partagé par tous les hommes, mais l'expression juridique de la responsabilité économique individuelle, soit le propre d'une société stratifiée à l'européenne où la vie est "civile" et les mœurs "paisibles". Sans cet investissement, la liberté est sans objet. Preuve en est, la situation de dépendance à laquelle sont condamnés les peuples dont la liberté est en friche. "Ceux qui dépassent les autres par la sagesse [prudentia] et par la raison [ingenio], même s’ils ne l’emportent pas par la force physique, ceux-là sont par nature même les seigneurs [hos esse natura dominos] ; par contre les paresseux et les torpides [tardos et hebetes], même s’ils ont la force physique pour exécuter toutes les tâches nécessaires, sont par nature des serfs [servos esse natura]. Et cela est juste et utile qu’ils soient serfs, et nous le voyons sanctionné par la loi divine elle-même […] Telles sont les nations barbares et inhumaines, réfractaires à la civilité et à l'urbanité. Et il sera toujours juste et conforme au droit naturel que ces gens soient soumis au pouvoir de princes et de nations plus cultivés et humains, de façon que, grâce à la vertu de ces dernières et à la sagesse de leurs lois, ils abandonnent l'état de nature et se plient à une vie plus humaine et au culte de la vertu.

Et s’ils se refusent à cet empire, on peut le leur imposer par le moyen des armes et cette guerre sera juste, ainsi que le décrète le droit naturel…"

(Juan Ginés de Sepulveda, Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los indios, [Dialogum de justis belli causis], traducción al español de Marcelino Menéndez y Pelayo, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1941, p. 84).

Le Chasseur-cueilleur, le Fermier, l'"Interessé"…

On peut rappeler ici l'analyse de Tocqueville chez les Indiens d'Amérique, comparant l'écologie du fermier et celle du chasseur-cueilleur, notant qu'"un mille carré pouvait nourrir dix fois plus d'hommes civilisés que d'hommes sauvages" et qu'en (funeste) conséquence "la raison indiquait que partout où les hommes civilisés pouvaient s'établir, il fallait que les sauvages cédassent la place" (Lettres choisies. Souvenirs, 1814-1859, Gallimard 2003, p 254-259). "Ce monde-ci nous appartient, ajoutaient-ils ; Dieu en refusant à ses premiers habitants la faculté de se civiliser, les a destinés par avance à une destruction inévitable. Les véritables propriétaires de ce continent sont ceux qui savent tirer parti de ses richesses." (Voyage en Amérique, 1991, édition de la Pléïade, I, p. 364) L'"intéressement", l'investissement financier des "intéressés", démultiplie la production de la terre non seulement en étendant la glèbe à la colonie et en mettant la production agricole sous la coupe du commerce, mais en soumettant la productivité de la terre à la productivité de l'argent. A l'extinction silencieuse des chasseurs-cueilleurs, la mise en place des cultures de rente, sucre, café, coton... ajoute la nécessaire déportation d'hommes arrachés à leur écologie de culture extensive.

Le café

"A la fin du siècle, écrit Albert Lougnon, on ne savait plus bien de qui relevait Bourbon. Les directeurs de la Compagnie des Indes invoquaient les rétrocessions successives de Madagascar, des 'forts et habitations en dépendant', pour affirmer avec véhémence que Mascarin ne leur appartenait pas, pour assurer qu'ils n'avaient jamais rien prétendu en faire et qu'ils n'en voulaient pas user à l'avenir 'étant trop loin de l'Europe et trop près des Indes… n'y ayant nul abri, mauvais ancrage, des courants affreux '" (Les directeurs de la Compagnie des Indes à Pontchartrain. Paris, 9 février 1698, AOMN, C2 f° 11. cité par Lougnon, 1956, p. 16-17). En 1710, "il n'y a que le quart des étendues concédées qui soient en culture" (Mémoire de la Cie à Parat, Recueil, cité par Mas, p. 53) "Les quelques 1500 personnes qui habitent l'île en 1715, conclut Lougnon, l'historien du café, passionnées de chasse et de pêche, aussi bien les maîtres que les esclaves, paraissent réfractaires à tout effort et sont dépourvues de toute initiative." "Ce rocher qui lui est à peu près inutile, la Cie des Indes orientales a d'abord feint de l'ignorer." (Lougnon, p. 333-334)

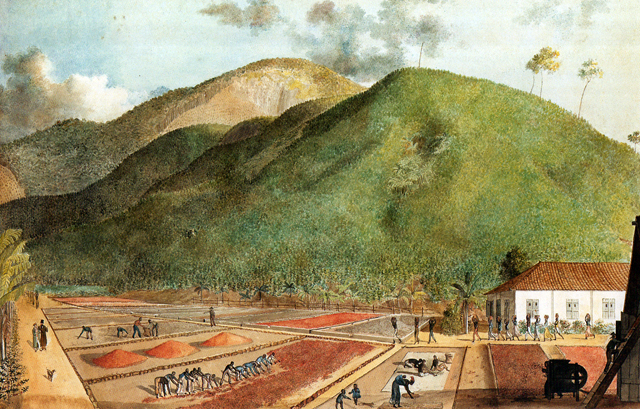

Dès 1716, l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences (1716, p. 34-35) fait mention officielle de la découverte d'un caféier indigène à Bourbon. "Les habitants de l'Isle de Bourbon prés de celle de Madagascar ayant vû par un Navire François qui revenoit de Mocha en Arabie des branches de Cafier ordinaire chargées de fëulles et de fruits, ils reconnurent aussi tôt qu'ils avoient dans leurs Montagnes des Arbres tout pareils, et en allèrent chercher des branches, dont la comparaison convainquit nos gens. Seulement le Caffé de l'isle de Bourbon est plus long, plus menu, plus vert que celui d'Arabie, et l'on dit qu'étant torréfié ou brûlé il a plus d'amertume. M. de Jussieu tenoit cette relation de M. Gaudron Maître Apoticaire de Saint-Malo. Ce seroit un avantage pour le Royaume d'avoir une Colonie, d'où il pût tirer ce fruit qui a une vogue si prodigieuse. La différence du Caffé de l'Isle Bourbon à celui d'Yemen seroit peut-être à l'avantage du premier, quand elle seroit bien connuë, sinon on pourrait trouver le moyen de la corriger." Le transport, par le Chasseur, d'une soixantaine de caféiers de Moka, en 1715, qu'un agent du nom d'Imbert est parvenu à se procurer, la nouvelle, rapportée par le gouverneur Parat que Bourbon possède un caféier indigène, l'opinion d'Antoine de Jussieu que c'est du vrai café, l'engouement pour les entreprises coloniales, tout cela détermine, en 1717 la mise sur pied d'un plan d'exploitation rationnelle de l'île. (Lougnon, p. 334)

L'histoire du café à La Réunion...

par Albert Lougnon

L'île Bourbon pendant la Régence, Desforges-Boucher, les débuts du café

(Paris, Larose, 1956)

Le secrétaire général de la Compagnie, Louis Boyvin d'Hardancourt, est chargé d'une mission par les directeurs pour évaluer les comptoirs. Il séjourne à Pondichéry et à Bourbon du 20 avril au 3 septembre 1711. Au cours d'une excursion dans les environs de Saint-Paul, il découvre un caféier indigène. "Ce café est un peu plus gros que celui de Moka et pointu par les extrémités." (Mémoire de M. Hardancourt, pp. 132-33) (Lougnon, p. 61) Ce caféier indigène n'a été décrit qu'en 1783, par Lamarck, sous le nom de Coffea Mauritiana. La première mention publiée du café indigène de Bourbon se trouve dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année 1716, 1718, p. 34 sous le titre de "Observations botaniques" (supra).