|

Présentation du dossier pédagogique

Ancestralité, communauté, citoyenneté :

Les sociétés créoles dans la mondialisation

Le dossier est construit sur l'argument d'un séminaire de D.E.A. qui constituait une trame de recherche et un appel à contribution. La "feuille de route" proposée s'appuie, parallèlement à l'argumentaire, sur divers documents, dont des "notes de lecture", exposés ou contributions qui ont été mis en ligne (un certain nombre seront ajoutés) :

- Sucre blanc, misère noire : Le goût et le pouvoir, de Sidney Mintz.

- Des îles, des hommes, des langues, de Robert Chaudenson.

- Roots of language, de Derek Bickerton.

- Comment la parole vient aux enfants, de Bénédicte de Boysson-Bardies.

- Notes Jean Albany.

- Avant Babel, Génétique des populations et systématique des langues : hypothèses sur la langue mère.

- Introduction au débat de l'empirisme et de l'innéisme. D'un dialogue d'idées virtuel entre Leibniz et Locke : les Nouveaux essais sur l'entendement humain (1765).

- Introduction pour un "projet de recherche partagée" : Réunion, Maurice, Comores.

- Les langues régionales et d'Outre-mer, les textes essentiels du droit français ; Décision du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991 sur la notion de "peuple corse".

- Dossier de presse : La charte européenne des langues régionales (juin 1991).

- L'identité de l'identité. Les théories de l'identité et de l'ethnicité de Max Weber à Samuel Huntington : 1ère partie : l'exemple réunionnais. (Scan de notes de cours)

Ancestralité, communauté, citoyenneté :

Les sociétés créoles dans la mondialisation

(Séminaire de D.E.A.)

On peut consulter sur le sujet (à la rubrique "anthropologie du droit" - voir page d'accueil) : On peut consulter sur le sujet (à la rubrique "anthropologie du droit" - voir page d'accueil) :

- “Le territoire de la langue”, communication à la séance plénière du colloque “Langues et Droits”, les 22, 23, 24 octobre 1998, Université de Paris X-Nanterre.

- “Habiter, cohabiter, vivre ensemble”, Alinéa, n°11, 2000.

- “Droit au sol et mythes d’autochtonie”, communication au colloque “Représentations de l’environnement et construction des territoires : Dialogue des disciplines ”, organisé par l’ICoTEM, Poitiers, les 11 et 12 octobre 2001.

Pertinence scientifique du sujet ; adéquation avec la problématique régionale : Pertinence scientifique du sujet ; adéquation avec la problématique régionale :

L’appartenance à des communautés que la mondialisation fait de plus en plus larges – l’appartenance de la Réunion à l’Europe, par exemple –, met en évidence un conflit entre l’espace politique (la laïcité, le monde) et l’espace privé (la langue maternelle, la religion). Comprendre ce que signifie cette double allégeance, l’ouverture au monde et la revendication identitaire – que la modernité exacerbe en les représentant souvent comme contradictoires alors qu’elles sont complémentaires – c’est l’ambition du programme…

Résultats attendus : Résultats attendus :

- Accéder à une représentation rationnelle des constituants de l’identité en plongeant dans la problématique des langues identitaires et des langues de communication (champ linguistique du projet : 1) grâce aux récents acquis de la neurologie et de la linguistique fondamentale.

- Mesurer les conséquences, juridiques et culturelles, du changement d’échelle lié à l’unification européenne en retournant à l’histoire de la Réunion et de l’Europe (champ sociologique du projet : 2), histoire et logiques identitaires affrontées, tels sont, sur les deux axes de recherche proposés, les résultats attendus.

1°)

Contribution à la problématique des langues identitaires et des langues de communication Contribution à la problématique des langues identitaires et des langues de communication

OBJET : L’ambition de cette première partie est la recherche d’outils susceptibles de formaliser une problématique spécifique aux langues régionales et aux créoles et de contribuer ainsi à la réflexion sur les questions identitaires associées aux revendications linguistiques. OBJET : L’ambition de cette première partie est la recherche d’outils susceptibles de formaliser une problématique spécifique aux langues régionales et aux créoles et de contribuer ainsi à la réflexion sur les questions identitaires associées aux revendications linguistiques.

Le responsable du programme a formalisé la théorie de cette approche dans une communication à la séance plénière du colloque international " Langues et droit " qui s’est tenu à l’université de Paris X en octobre 1998 (le texte de cette communication est annexé au présent document). Le programme a pour objet de développer cette problématique aux créoles et spécifiquement au Créole réunionnais.

CHAMP ÉPISTÉMOLOGIQUE : Celui de la linguistique générale et de l’anthropologie cognitive. CHAMP ÉPISTÉMOLOGIQUE : Celui de la linguistique générale et de l’anthropologie cognitive.

PROBLÉMATIQUE : Alors que la créolistique des créoles du français est essentiellement d’inspiration socio-linguistique et historique, il s’agit ici de rechercher, à l’aide des concepts de la linguistique générale, de la psychologie cognitive et de l’anthropologie, comment les acquis scientifiques récents de ces disciplines, concernant l’acquisition du langage chez l’enfant notamment, peuvent éclairer la genèse de la formation des langues et notamment celle des créoles. PROBLÉMATIQUE : Alors que la créolistique des créoles du français est essentiellement d’inspiration socio-linguistique et historique, il s’agit ici de rechercher, à l’aide des concepts de la linguistique générale, de la psychologie cognitive et de l’anthropologie, comment les acquis scientifiques récents de ces disciplines, concernant l’acquisition du langage chez l’enfant notamment, peuvent éclairer la genèse de la formation des langues et notamment celle des créoles.

Cette perspective fait apparaître, alors que la défense des langues régionales et des créoles est essentiellement identitaire, le caractère anthropologique, émotionnellement constitutif, des langues maternelles. Elle fonde en nécessité et valide scientifiquement une revendication qui n’est le plus souvent fondée que sur des arguments de nature réactive. L’approche neurocognitive met en effet en évidence le caractère modulaire des fonctions cérébrales et notamment l’opposition des " outils " que peuvent être les moyens de communication analytiques (mettant en œuvre des signes substitutifs) et les moyens de communication émotionnels (mettant en œuvre des signes participatifs). Cette opposition – classique – du digital et de l’analogique peut être mise à profit pour évaluer la part de la langue régionale et de l’identité régionale dans la conscience citoyenne. L’idée du programme n’est évidemment pas de se substituer à la production identitaire – parfaitement fondée au plan politique, mais qui n’a que peu à voir avec la recherche scientifique, même quand elle se donne pour telle – mais d’accéder à une représentation plus rationnelle des constituants de l’identité locale.

PLAN DÉVELOPPÉ : PLAN DÉVELOPPÉ :

1°) Le champ théorique de la recherche : celui de l’anthropologie cognitive.

A - Le problème de l’identité à la Réunion : (développement infra dans la 2° partie) A - Le problème de l’identité à la Réunion : (développement infra dans la 2° partie)

Les témoins cités :

Boucher, Lescouble, Houat, M.-A. Leblond, Albany

- Premier dossier : Étude de l’œuvre de M-A Leblond : des militants de l’identité réunionnaise (replacer dans le cadre historique).

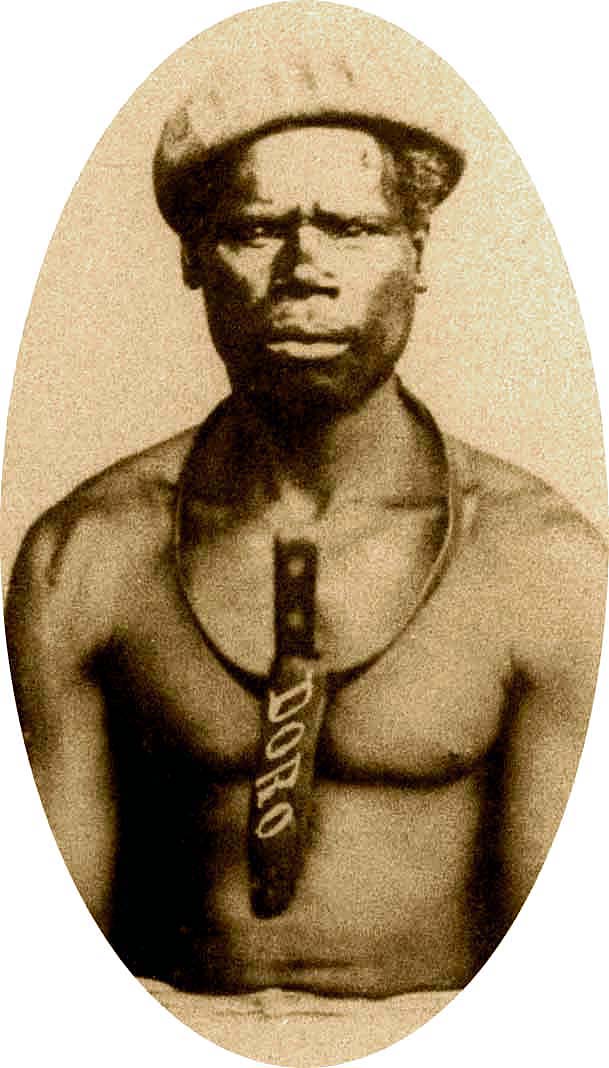

- Cadre anthropologique de la recherche : la phénotypie des hiérarchies ou le “physique de l’emploi”

Quelques exemples

La noblesse française en représentation

Les Mbaya d’Amérique du sud

Ilotes et Spartiates

L’univers de Genji

Des fantômes sur les Hauts-plateaux

Hutu et Tutsi

Les Antemoro du sud-est de Madagascar

Le spectre des couleurs à la Réunion

- Permanence des types dans le métissage : les rites de démaillage à la Réunion

- Le matériau littéraire et l’anthropologie

- Premier dossier à étudier : Le Miracle de la race (1913)

Le destin de la couleur identifié au destin du rationalisme européen

La “ségrégation spontanée” et le cens éducatif

L’histoire de la Réunion selon les Leblond (Les Iles sœurs, 1946)

Effacer la macule de l’origine

La première colonisation

Le paradis réunionnais

Une identité assiégée

La hantise du mélange et son talon d’Achille

Analyse raisonnée du Miracle de la race

- Quels outils pour étudier l’identité ?

Les théories de l’ethnicité : de Weber à Huntington

L“enfance de l’art” : les théories émotionnelles de l’identité :

Comment la parole vient aux enfants

(Recherches en psycho-linguistique cognitive)

- Deuxième dossier : le retour au pays natal selon Jean Albany : la langue maternelle est le pays natal (voir notes de lecture Jean Albany). Un ouvrage de ce poète réunionnais, Vavangue, dont le thème est le retour au pays natal et la nostalgie de l’enfance (Jean Albany vivait " exilé " à Paris) contient la traduction d’un poème écrit en français 25 ans auparavant. Il est remarquable qu’un poème traitant de la nostalgie de l’enfance s’écrive au passé en français et au présent en créole : que la langue maternelle annule le temps – la traduction en maternel remontant le temps.

B - Qu’est-ce qu’une langue ? B - Qu’est-ce qu’une langue ?

Nous apprenons à parler à nos enfants comme nous leur apprenons à marcher : ils sont déjà programmés pour cela. La remarque de Darwin : l’enfant babille naturellement (même l’enfant sourd). Rien à voir avec brasser, faire du pain ou écrire. Une disposition innée, un instinct pour acquérir un art…

- Ce détour théorique (le " plus long détour " selon l’expression platonicienne) est indispensable.

- L’épreuve du terrain ne l’est pas moins… maillages-démaillages, métissages-authenticités, héritages-innovations…

- Définir les outils théoriques propres à constituer l’objet de la recherche, présentation des hypothèses : " Le territoire de la langue : les deux natures ", communication au colloque international " Langues et droit ", Paris-X Nanterre, oct. 1998

- Légitimité "identitaire" et " culture identitaire ".

- Les outils seront donc ceux de la linguistique, de la psycholinguistique, de la critique littéraire, de l’anthropologie du droit, de l’ethnographie.

2°) La " grammaire universelle " au secours des langues créoles. 2°) La " grammaire universelle " au secours des langues créoles.

Les théories du créole :

Hypothèse de Hjemlev, 1938.

C’est la théorie adoptée par R. Chaudenson, soutenue par des travaux sur l’histoire des zones où le créole s’est développé.

Hypothèse de Bickerton :

(Recherches touchant à la linguistique générale et non pas seulement à la créolistique)

- le créole, voie d’accès à la compréhension de la formation de la langue ?

- l’hypothèse de la " grammaire universelle " expliquerait le passage du pidgin au créole : il suffit qu’un groupe d’enfant soit exposé au pidgin (de leurs parents) à l’âge où ils font l’acquisition de la langue maternelle pour le transformer en créole (soit une langue grammaticale).

3°) Le modèle linguistique est-il pertinent pour comprendre tous les faits de "créolisation" ? 3°) Le modèle linguistique est-il pertinent pour comprendre tous les faits de "créolisation" ?

Le processus de création d'une langue visé ci-dessus suppose le passage du pidgin dans le "moulin à paroles", la grammaire universelle de tout petit d'homme. Un processus inconscient propre à l'équipement neuronal d'homo sapiens sapiens (un génie linguistique à trois ans, un infirme linguistique passé la puberté – et bien avant). Existe-t-il une "grammaire universelle" de la religion ?

Supports :

- CHAUDENSON, R. 1995. Des îles, des hommes, des langues, Paris : L’Harmattan.

- BICKERTON, D. 1975. Dynamics of a creole system, London : Cambridge university press.

- BICKERTON, D. 1981. Roots of Language. Ann Arbor, Mich. : Karoma.

- [revue: BICKERTON, D. & commentators. 1984. " The language bioprogram hypothesis ". Behavioral and Brain Sciences, 7, 173-221.]

- BICKERTON, D. 1990. Language and Species. Chicago : University of Chicago Press.

- SIPLE, P. (ed.) 1978. Understanding Language through Sign Language Research. New York : Academic Press.

- KEGL, J. & IWATA, G. A. 1989. " Lenguage de signos nicaraguense : a pidgin sheds light on the " creole " ? ASL. Proceedings of the Fourth Annual Meeting of the Pacific Linguistics Conference. Eugene, Oregon : University of Oregon.

3°) Comment la parole vient aux enfants… BOYSSON-BARDIES, B. de, 1999. 3°) Comment la parole vient aux enfants… BOYSSON-BARDIES, B. de, 1999.

La prosodie en regard de la " grammaire universelle " : l’enracinement et la communication. Antériorité de la prosodie sur la syntaxe dans l’apprentissage de la langue maternelle. Ses conséquences. Hypothèses.

Supports :

- BROCA P. “Sur le siège de la faculté du langage articulé”, Bulletin de la Société d’Anthropologie, 6, 1865, p. 337-393. Reproduit dans H. HÉCAEN et DUBOIS (Eds.), La naissance de la neuropsychologie du langage, 1825-1865, Flammarion, 1969, p. 108-121.

- LENNEBERG E., 1967,Biological foundations of language, New York, Wiley.

- GESCHWIND N. & GALABURDA A.M. 1987, “ Cerebral lateralization ...”, Archives of Neurology, 42, p.428-459, 521-552 et 634-654.

En appui :

- Bibliographie dans de BOYSSON-BARDIES.

[Contra :

- JAKOBSON R. 1941, Langage enfantin et aphasie, (trad. fr. 1969, éd. de Minuit) (établit une discontinuité radicale entre les productions du babillage et celles qui appartiennent au langage.)]

- CHOMSKY N. 1959 “A Review of Skinner’s Verbal Behavior”, Language, 35, p.26-58, (trad. fr. dans Langages, 4, 1969, n° 16, p. 16-49).

- CHOMSKY N. et HALLE M. 1968. The sound pattern of English, New York. Harper and Row.

Les recherches en psychologie cognitive conduites depuis le début des années 70 ont montré que le nourrisson savait discriminer la quasi-totalité des contrastes utilisés dans les langues naturelles : de voisement, de place, de mode d’articulation qui fondent les catégories phonétiques. C’est donc l’intonation qui est significative. L’attention de l’enfant se porte sur les caractéristiques de la voix en situation de communication.

Ces observations contredisent les propositions structuralistes de la grande époque : l’attention portée à la structure syntaxique ayant occulté la fonction de la prosodie - qui permet en réalité au nourrisson de la reconnaître et d’y accéder.

La prosodie offre en effet aux enfants la possibilité de segmenter la parole continue en unités de sens. La simplification des structures et l’intonation particulière qui caractérisent les formes verbales que les mères ou les adultes utilisent en parlant aux enfants facilitent leur segmentation syntaxique. Cet “emballage” prosodique est en général cohérent avec l’organisation des principales unités syntaxiques. Les relations entre les indices prosodiques et les indices syntaxiques ressortent ainsi de façon plus nette et plus fiable que dans le langage entre adultes. (Boysson-Bardies)

Dès cinq mois, les enfants montrent une préférence pour les histoires avec des pauses insérées aux frontières de propositions. À condition, toutefois, que l’histoire soit lue avec l’intonation caractéristique du motherese. Cet effet se maintient lorsque le contenu phonologique est effacé par un filtrage qui laisse la prosodie intacte mais “efface” les consonnes et les voyelles. Le rôle des indices prosodiques apparaît alors clairement. (Boysson-Bardies)

On peut penser qu’une asymétrie fonctionnelle correspondant à l’asymétrie anatomique observée chez les nouveau-nés sous-tendrait une tendance de l’hémisphère gauche à traiter les syllabes par opposition aux sons mélodiques ou aux sons non articulables dans les langues. Un auteur conclut de l’observation d’un enfant que : “son amour pour la musique et sa stratégie globale de production du langage sont peut-être reliés au développement de l’hémisphère droit, tandis que les stratégies analytiques seraient, elles, plus liées au développement de l’hémisphère gauche”.

L‘implication respective des hémisphères droit ou gauche avec leurs affinités respectives pour la prosodie et la musique d’une part et pour l’analyse de l’autre, explique sans doute, en effet, les préférences des enfants pour le traitement des composants prosodiques ou phonétiques de la parole. Les fonctions langagières pouvant être latéralisées dans l’un ou l’autre des hémisphères. Peut-être la forme future de l’intelligence et de l’imagination se devine-t-elle dans ces choix….(Boysson-Bardies)

RÉSULTATS ATTTENDUS : RÉSULTATS ATTTENDUS :

L’idée de cette première partie du séminaire est de montrer, sans encourir la critique de surévaluation qui caractérise les discours identitaires :

- que les créoles ne sont pas des langues " enfantines " ou inférieures, mais bien des langues à part entière dès lors que le génie de la grammaire qui caractérise le petit d’homme s’en est saisi ;

- que ce sont les fondements mêmes de l’identité qui sont " engrammés " avec l’environnement culturel premier - ce qui apparaît notamment dans la manière dont l’enfant apprend la " grammaire universelle " dans la phonologie de sa langue maternelle - et que, par conséquent, il serait parfaitement inconsidéré de vouloir séparer les locuteurs natifs de ce constituant de leur humanité.

Il s’agirait donc de contribuer à réunir des données objectives pour appréhender l’opposition entre " langue de culture " et " langue de communication " et – peut-être – à dépassionner les débats auxquels elle peut donner lieu :

- La réalité ontogénétique – sinon phylogénétique, selon l’hypothèse de Jean-Jacques Rousseau dans l’Essai sur l’origine des langues – de la priorité de la prosodie sur la syntaxe dans l’apprentissage de la langue maternelle démontrant le rôle des données émotionnelles premières dans la formation de l’identité et dans l’accès à la double articulation.

- La réalité d’un double " outillage " linguistique qui répond à des besoins distincts (maîtrise du réel, d’une part et de la communication émotionnelle de l’autre ) montrant que l’opposition entre langue identitaire et langue de communication est une opposition fonctionnelle. Si cette différence reflète bien les circonstances historiques et politiques de la dépendance, il n’en résulte, d’évidence, aucune hiérarchie de langue ou de culture.

- Il devrait résulter de cette prise en compte de la modularité cérébrale mise en évidence par la neuropsychologie une reconsidération des parts respectives du rationnel et de l’émotionnel dans la culture.

(2°)

Histoire et logiques identitaires : la Réunion et l’Europe Histoire et logiques identitaires : la Réunion et l’Europe

Introduction Introduction

Intérêt de la recherche

“Il n’y a point d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, et pour les peuples de l’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau-Monde et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance (...). Les productions des climats placés sous l’équateur se consomment dans les climats voisins du pôle ; l’industrie du Nord est transportée au Sud, les étoffes de l’Orient sont devenues le luxe de Occidentaux.”

Guillaume Raynal,

Histoire philosophique et politique des Établissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes

(1781)

Parmi les pays et les régions de l’Europe, l’île de la Réunion se spécifie par son éloignement extrême, sa différence culturelle et, pourtant, une histoire indissociable de l’Europe puisque, inhabitée jusqu’à son occupation par des colons français, elle advient à l’histoire dans le mouvement d’expansion des nations européennes. Celles-ci, avec la circumnavigation, effectuent la mise en relation des continents et jettent les bases d’une “société universelle”, selon les termes de l’auteur de l’Histoire de deux Indes, cité en exergue.

La loi de 1946 avalise d’ailleurs cette histoire en intégrant la Réunion (les “quatre vieilles” colonies - avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique) à l’espace français en tant que département.

C’est donc en toute logique que les programmes d’aide européenne lui sont destinés en raison de cette histoire commune et des spécificités de cette histoire : en tant qu’ancienne colonie de l’empire français, en tant que département français et en tant région européenne bénéficiant des termes du préambule du Traité qui confiait à la C.E.E., dès 1957, la mission d’“assurer le développement harmonieux des États membres en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisés”.

Mais la Réunion est aussi, au moins depuis les années soixante, à la recherche d’une identité propre, répondant, non seulement à son histoire européenne mais encore à l’histoire africaine, malgache, indienne, chinoise de ses habitants, ces hommes que l’exploitation du café, des épices, du sucre a déportés, déplacés ou attirés dans cette île de l’Océan indien.

Cette revendication, la défense et l’illustration de ce qui s’est appelé ici, depuis 1981, “l’homme réunionnais”, se construit d’abord contre l’identité historique de la société de plantation. Le retour aux sources du peuplement, la recherche des traces enfouies sous les sédiments de l’économie coloniale constituent le but partagé et le miroir brisé des identités particulières des “communautés” réunionnaises à la recherche d’une identité collective.

Thèse : Si, dans un premier temps, l’intégration de la Réunion à l’Europe est en continuité avec la Départementalisation puis la Décentralisation – conséquences de l’appartenance à l’espace français – il apparaît aussi que l’appartenance à l’Europe peut être en mesure de modifier la relation dyadique avec l’ancienne colonie et de constituer un “dépassement dialectique” de cette opposition. En effet, l’identité culturelle peut désormais s’exprimer non plus nécessairement comme une opposition à la métropole, mais comme l’expression d’une diversité qui est le lot commun, à des titres divers, des membres de l’union européenne. La gestion de la diversité n’est plus frontale, elle devient multipolaire. La reconnaissance de l’identité n’est plus seulement une demande de réparation, elle relève d’une reconnaissance institutionnelle de la diversité...

Dans cette évolution, c’est le destin même de la culture européenne, au-delà des appartenances nationales, qui est en jeu, car l’universalisme des droits l’homme rencontre ici, comme en maints endroits où la colonisation européenne s’est faite en négation des cultures locales et du titre indigène, une demande d’identité particulière... Ce temps de post-nationalisme – où il apparaît que la dimension européenne transcende la dimension nationale – engage la réflexion européenne à la fois sur le destin commun des peuples qui composent l’Europe et sur la part que le Droit doit faire à la différence culturelle. L’idée européenne ne consiste pas seulement dans le dépassement des nationalismes, elle doit être aussi une réflexion sur le destin propre de l’Europe et sur ses limites. Ce qui constitue, au plan local, un changement de front peut donc, sans faire silence sur les stigmates de l’histoire, être la voie d’une reconnaissance culturelle qui s’impose, ou qui s’imposera, partout où il apparaît que l’uniformité de la norme opprime.

La spécificité de la Réunion tient évidemment au fait qu’il n’existe pas à la Réunion de population “autochtone” ni, à proprement parler, de culture traditionnelle au sens où la culture canaque ou la culture maorie peuvent constituer des entités juridiques opposables au droit moderne. “Certains sont nés sur la terre calédonienne”, écrit un lecteur qui “parle en tant que cafre”. “Je vis sur une terre réunionnaise qui n’a pas connu le vécu d’une vie primitive. Cette terre réunionnaise n’a pas porté la création de l’homme” (Le Quotidien du 17/12/99). Cette différence n’invalide pourtant pas, il s’en faut, la revendication d’identité. C’est ce sentiment d’identité - dont l’étude en cause cherchera à préciser la nature - que la reconnaissance des droits culturels doit satisfaire et il est posé ici que l’appartenance à l’espace européen peut y contribuer.

La complexité de l’histoire réunionnaise tient précisément au fait que c’est la société de plantation, une intention européenne, qui a fait la Réunion et que cette intention s’est réalisée principalement par le moyen de la traite et de l’engagisme, c’est-à-dire par le concours d’hommes enlevés à leur culture et que, cette histoire achevée, ceux-ci, abandonnés sur la friche des usines sucrières comme les acteurs passifs d’une intention qui n’était pas la leur, doivent trouver un sens à cette histoire arrêtée. Comment trouver une intention commune à cette coexistence née de circonstances historiques à la fois nécessaires et aléatoires, tel est le défi réunionnais.

Si l’intention originelle de la Réunion est européenne, sa réalité d’aujourd’hui est multiculturelle, faisant cohabiter, sous la légalité républicaine, cette identité première avec des communautés qui se réclament aussi d’une identité indienne, musulmane, chinoise ou africaine... Ce qu’on se propose de rechercher est l’évolution de cette identité réunionnaise, de la fin du XIXème siècle à nos jours. Le paradoxe étant que les deux auteurs qui nous serviront de référent pour comprendre ce que pouvait être la conception de l’identité réunionnaise au début du siècle (M-A. Leblond) se réclament d’une identité “européenne” (au sens de l’abbé Raynal), définissant celle-ci en opposition avec les identités des autres communautés (c’est le rationalisme en lutte et en butte aux superstitions et aux croyances des autres races) alors que la conscience européenne se trouve aujourd’hui faire droit à cette différence. Cette évolution, cette transformation, c’est ce que nous désignerons par l’expression de “révolution de la modernité” qui s’exprime notamment dans l’émergence du “droit des minorités”, des “droits culturels”, d’une régulation juridique supranationale et des doctrines de la “souveraineté partagée”.

Envisager l’identité réunionnaise dans l’Europe est donc un raccourci de cette histoire et permet d’observer – sans préjuger de l’avenir – comment, en un siècle, on a pu passer du devoir d’assimiler la différence à celui de protéger ses expressions.

I - LES CONCEPTS I - LES CONCEPTS

Les théories de l’ethnicité, les concepts en discussion

La réflexion française sur l’ethnicité et l’identité reste tributaire d’une conception jacobine du pouvoir politique. L’idéologie républicaine de l’État-nation “à la française” est largement construite sur une dénégation de l’ethnicité : il n’y a pas de diversité ethnique dans la population française. Cette dénégation est aussi le résultat d’une violence historique dont l’histoire de la Vendée donne un exemple et que la lecture du Cheval d’orgueil de Pierre-Jacquez Hélias, par exemple, permet de comprendre du point de vue de l’indigène - cet indigène étant agrégé de grammaire. L’histoire de la République, la centralisation jacobine sont l’aboutissement de la formation de la nation française supposée résulter d’une union dans laquelle tous les particularismes régionaux se seraient fondus, leur propre folklore excepté. Et si le timbre de la raison républicaine est si pur, c’est que les provinces françaises (comme les belles qui, dans un même élan de dévotion, jettent leurs bijoux dans le métal en fusion de la cloche pour en sublimer le son), ont mis, sans reste, tous leurs particularismes dans le creuset de la nation. L’identité régionale a bien droit de cité, mais c’est en tant que composante de la nation indivisible. Ce qui ne peut exister à l’intérieur même de la nation, ce sont des “peuples”.

Parler d’ethnicité a été et reste, dans le champ de la sociologie française, et jusque dans les années 80, relativement déplacé, parce que c’est sembler reconnaître un pluralisme ethnique à l’intérieur d’une nation donnée en modèle pour sa capacité d’accueil et d’assimilation. A cette suspicion s’ajoute à la Réunion, les intentions autonomistes, voire indépendantistes, dans le mouvement de la décolonisation. On comprend, à l’inverse, que dans un pays comme les Etats-Unis, d’immigration plus récente et multiple, la question de l’ethnicité a pu constituer, dès le années 40, un objet d’étude parce qu’elle émanait d’un souci pratique et politique. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale qu’on a découvert qu’il y avait en France, certes des Bretons, des Basques, des Occitans, des Corses, ce qu’on savait déjà, mais des Bretons, des Basques, etc. qui n’acceptaient pas la centralisation républicaine et revendiquaient une identité à part jusque dans ses conséquences politiques. Enfin, les “trente glorieuses” ayant amené en France des travailleurs venus des anciennes colonies que les “trente pleureuses” (qui ont suivi : voir : 19.4 Les "30 glorieuses" et les 30 pleureuses et pages suivantes) ont soudain rendus d’autant plus visibles qu’ils étaient devenus inutiles, il a bien fallu considérer que le modèle unique de l’intégration, de la modernité et de la citoyenneté n’allait pas de soi. Qu’il existait peut-être entre les hommes des barrières culturelles. Et on s’est donc mis à s’interroger sur la nature de cette identité particulière qui résiste à la communication, sur l’ethnicité.

C’est donc en France, essentiellement le “problème de l’immigration”, ou le “problème des banlieues” qui a mis l’ethnicité sur le devant de la scène. Mais à la différence des sociétés anglo-saxonnes où la différence ethnique ou raciale est officiellement reconnue, la Constitution interdisant de distinguer les citoyens selon leur race, leur origine ou leur religion, et la naturalisation de l’étranger ne s’accompagnant pas de sa “culturalisation”, à la difficulté conceptuelle à nommer s’ajoute une mauvaise conscience idéologique à devoir prendre en compte une réalité qui signe l’échec de l’assimilation et qui va contre l’unité nationale. Quand le modèle républicain se fonde sur l’opposition public/privé, la séparation de l’Église et de l’État, les identités “particulières”, à l’inverse, ou bien ne se satisfont pas du “commun dénominateur” qui définit l’espace politique (je veux mon propre espace politique ; cela équivaut à une reterritorialisation de l’espace régional), ou bien sacralisent l’espace public (la religion doit organiser l’espace public).

C’est donc un déplacement de la question, sinon un renversement copernicien qu’opère la réflexion sur l’ethnicité. Ce n’est plus le “centralisateur” ou l’”intégrateur”, le “travailleur social” qui pose et se pose la question : comment intégrer ?, c’est le citoyen ou le travailleur immigré qui déclare : “Je suis Breton avant d’être Français”, “Je suis musulman”, etc. Ce reflux de l’identité des grands ensembles vers les unités minimales paraissant d’ailleurs répondre à un élargissement des espaces. Cette réflexion va évidemment trouver dans le champ des D.O.M. une inflexion et une fortune propres.

Le succès des concepts d’identité, d’ethnicité, de multiculturalité fait apparaître la prééminence de la culture dans la psychologie et l’organisation sociale

Aux États-Unis, le terme d’ethnicité fait florès avec la publication, à partir de 1971, d’“un nombre impressionnant d’ouvrages, le plus souvent collectifs, qui le font apparaître dans leur intitulé” et la création d’une revue, Ethnicity, en 1974, donnant naissance à une véritable “industrie académique de l’ethnicité” (Basham et de Groot, 1977) - dont nous connaissons, mutatis mutandis une variante réunionnaise, au plan politique et culturel, à partir de 1981.

La vision “optimiste” de l’Ecole de Chicago qui voyait dans le métissage un enrichissement mutuel des groupes en contact est battue en brèche par les faits. En 1945, Warner et Srole avaient conclu une étude sur les groupes ethniques américains par la prédiction de leur disparition prochaine. “L’avenir des groupes ethniques américains semble être limité. Il est probable qu’ils seront rapidement absorbés. Quand cela arrivera une des grandes époques de l’histoire américaine aura pris fin” (295). Ces prédictions sont sous-tendues par une vision idéale de la marche en avant de la civilisation “qui projette dans une fraternité humaine sans frontière le sentiment ultime d’appartenance “ (la question est de savoir si cette espérance est “raisonnable” et si tout le monde y trouve son compte...). Elle traduisent également le credo libéral dans les progrès de l’individualisme comme possibilité croissante pour l’individu de se tracer lui-même un destin social (achievement) qui échappe à la contrainte du groupe d’appartenance et à la fatalité des statuts hérités (ascription). Rêve cosmopolite d’un accès à la civilisation scientifique rationnelle d’une société moderne universelle (Smith, 1981).

En fait, dès le début des années 60, ce modèle est mis en question. Glazer et Monyhan dans Beyond the melting-pot (1963) font le constat, à l’inverse de la prévision citée plus haut, de la vitalité des cinq principaux groupes ethniques de la ville de New-York (les Noirs, les Porto-Ricains, les Juifs, les Italiens, les Irlandais). Ils découvrent l’émergence de ce qu’on appellera la “nouvelle ethnicité” : la création d’identités ethniques distinctives basées sur l’expérience de la vie aux Etats-Unis plus que sur le maintien des vieilles cultures ethniques. Les groupes ethniques se maintiennent aux Etats-Unis comme collectivités caractérisées par une “solidarité diffuse persistante”. Pourquoi ? Parce que l’ethnicité est une dimension essentielle et universelle de l’identité humaine...

(Bibliographie sommaire dans : Théories de l’ethnicité, Poutignat, Streiff- Fenart, 1995)

II - LE TERRAIN II - LE TERRAIN

Introduction Introduction

Premier champ d’enquête : les expressions de l’identité réunionnaise :

- L’identité dans les sociétés créoles ;

- De Marius-Ary Leblond à Axel Gauvin, du Miracle de la race à Train fou.

(N. B. Cette partie est accessible sous sa forme développée – il s'agit de notes de cours – sous le titre "L'identité de l'identité [...] l'exemple réunionnais")

A la Réunion où le budget de la culture constitue, selon la formule d'un quotidien local, une “manne annuelle” de 140 millions de francs, la question de l’identité est “incontournable”. En effet, et pour des raisons parfaitement légitimes que nous évoquerons et qui tiennent à l’histoire, les colloques, les séminaires, les conférences sur la pluriculturalité, la multiculturalité, l’identité et autres aséités (a se : par soi) se succèdent. Il s’agit vraisemblablement autant d'y “faire de l’identité” que d’y réfléchir. C’est que ce qu’on nomme parfois ici le “malaise identitaire” qui additionne des difficultés économiques, sociales et urbaines, politiques et culturelles. Toutes ces difficultés paraissant se focaliser, s’exprimer ou s’expliquer dans une crise identitaire.

Marius et Ary Leblond, les deux auteurs qui nous servirons à présenter l’histoire coloniale de la Réunion, partageraient cet avis, à ceci près que leur diagnostic aurait, lui, la réaffirmation de la prééminence européenne pour remède – quand c’est plutôt dans l’affirmation de la différence que l’identité réunionnaise se recherche aujourd’hui. A ceci près – qui détonne évidemment avec les valeurs d’aujourd’hui – ces militants de la cause réunionnaise, délivrent en effet en même temps un audit économique de la Réunion du début du siècle et un “audit identitaire”.

Bien que les Leblond n’aient que peu vécu à la Réunion, ils ont été profondément marqués par leur enfance réunionnaise. Ary a pu dire que “le secret de sa vieillesse heureuse était le prolongement perpétuel du merveilleux passé créole qui ouvrit son existence” (Cazemage, p. 199). Dans les Îles sœurs, Marius Leblond parle du “sentiment filial, physiologique et câlin pour [l’]île “ (p. 20) Dans “L’île de la Réunion” (1923 et 1925). Nous avons si souvent exprimé... l’admiration qui montait de nos cœurs vers l’île natale avec l’encens du souvenir... Le Réunionnais porte toujours en lui l’amour “de la grande et de la petite Patrie” (20). On doit constater que ces parisiens ne sont pas contentés d’embaumer de leurs souvenirs créoles leur existence parisienne - et de les célébrer dans leur œuvre - mais qu’ils n’ont jamais cessé, en réalité, de plaider et d’agir pour la Réunion. Dans leur conférence “La Réunion et Paris”, par exemple (publiée en 1930), ils développent ceci. “L’autre jour nous faisions le tour de l’île, nous suivions la route de St-Benoit à St-Joseph, les yeux éblouis de la beauté des panoramas, et cependant les cœurs tristes. C’est que cette route est jalonnée de misères ; près des vacois dépenaillés s’effilochent dans des maisons éclopées de pauvres familles dont les carnations européennes se sont flétries, jaunies jusqu’aux tons de la vavangue (fruit de la Réunion). Nous nous sommes alors juré de faire tout ce que nous pourrions pour tirer de la croupissante désolation cette race attendrissante qui vit dans des paillottes aussi misérables que celles des indigènes du Sud de Madagascar, dans des cases dont le parquet est de boue, ne buvant que de l’eau de pluie, ne vivant que de ce que rapporte la confection des sacs [de vacoa], éteints par la résignation et par la fièvre dans les petites cases silencieuses embaumées de bégonias et des héliotropes comme des tombeaux. Aidez-nous, Mesdames et Messieurs, pour que nous arrivions à accomplir 1’œuvre de régénération avant que trop d’enfants ne meurent ! Soyons forts, unissons-nous, associons nos bonnes volontés, développons une activité à la fois commerciale et intellectuelle qui permette aux voyageurs de trouver dans notre Île, le reflet du grand foyer parisien.”(43) On ne saurait donner meilleur exemple d’un engagement moral et politique pour l’identité réunionnaise. Mais on voit par ce premier “sondage” dans l’œuvre des Leblond que l’œuvre de régénération en cause concerne les Petits Blancs (ceux que Marius appellera les témoins de “la première colonisation” “Je me sentis un profond respect très affectueux pour ces représentants de la première Colonisation” (IS. 69)) alors que c’est un sentiment de charité, mais non une identification qu’il exprimera envers “les Noirs de nos colonies”...

Voici donc le champ d’identité et le champ de militance des Leblond. Notre exploration aura pour objet de déterminer d’où procède cette identité et d’où procède cette militance.

On ne peut évidemment comprendre l’histoire de la Réunion sans l’histoire de l’esclavage et des sociétés pluri-ethniques inégalitaires. Et ce sera un domaine que l’enquête aura pour objet d’explorer.

Thème de recherche n° 1 : Thème de recherche n° 1 :

De la logique des systèmes inégalitaires (qui exploitent les différences physiques en tant que signes ou preuves d’une inégalité) vers la constitution de systèmes égalitaires où la différence n’est pas socialement significative

Le cadre anthropologique de cette recherche est d’abord celui de l’interprétation que les sociétés humaines donnent ou ont donné de la différence physique entre les hommes. C’est cette approche, et seulement cette approche, qui peut faire apparaître la nature de cette “révolution de la modernité” à laquelle il est fait allusion plus haut.

Dans les sociétés pluri-ethniques inégalitaires donc, et notamment coloniales, la dominance se justifie - selon le point de vue du dominant - par l’adéquation entre le phénotype et la position sociale. Cette théorie a pour objet de figer la domination en somatisant les différences sociales et socialisant les différences physiques. De même qu’il y a, comme on dit vulgairement, un “physique de l’emploi”, il y aurait un physique - et donc une physique - du statut et des rôles sociaux. Ce qu’on peut illustrer d’un “exemple”, assez inattendu sous cette bannière : un jugement de Jean-Jacques Rousseau, l’inspirateur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

“Un jour, rapporte Sébastien Mercier, l’auteur du Tableau de Paris, j’accompagnais Jean-Jacques Rousseau le long des quais. Il vit un nègre qui portait un sac de charbon ; il se prit à rire et me dit : ‘cet homme est meilleur sa place et il n’aura pas la peine de se débarbouiller, il est à sa place ; oh ! si les autres y étaient aussi bien que lui’...”

Le principe annoncé par cet exemple incongru serait le suivant : le secours de la différence visible permet de redoubler la réassurance sociale d’une satisfaction cognitive : la différence sociale repose sur une différence “génétique”, visible et supposée épuiser la nature de son porteur. Elle naturalise les fonctions sociales en autant de races qui se révéleraient être, en réalité, des espèces différentes (c’est ce qu’on appelle en biologie une “pseudo-spéciation”).

Deux citations :

“La peau blanche est un titre de commandement [...] la couleur noire est la livrée du mépris” (Girod de Chantrans, 1789).

“Ce n’est pas seulement l’esclave qui est au-dessous du maître, c’est le Nègre qui est au-dessous du Blanc” (de Chastellux, 1786).

Ce principe a évidemment pour corollaire (car tout cela n’est évidemment pas inscrit dans la nature) :

1°) la condamnation du métissage et

2°) l’exclusion des Blancs frappés par la déchéance économique

qui, tous deux, métissage et nécessité (donc dépendance), brouillent cette visibilité.

En effet : “C’est à l’ignominie attachée à l’alliance d’un esclave que la nation doit sa filiation propre.” (Malouet, 1788), l’esclave noir étant l’aubaine qui fait le Blanc à la fois blanc et prospère. Et cette opposition est si nécessaire que les Blancs sans esclaves peuvent, sinon doivent, être juridiquement assimilés aux sangs-mêlé: à Saint-Domingue, on les appelle les “nègres blancs” ou les “Cacas-Blancs” (Baudry des Lauzières, 1802). Ce qui n’est pas sans évoquer la stigmatisation des Petits Blancs de la Réunion. La propriété de l’homme de couleur, de même que la couleur du Blanc sans propriété sont des signes en réalité usurpés. Ce qu’on dit des Petits-Blancs à la Réunion doit sans doute en partie être compris ainsi... Avec cette différence qu’ils font curieusement l’objet d’une dévalorisation, si l’on en croit l’enquête de L. Labache, dans tous le milieux, y compris le leur. Tout cela est bien connu et on peut se demander s’il existe des sociétés pluri-ethniques où ne prospèrent de tels stéréotypes qui associent le phénotype au statut social, ayant notamment pour objet d’éterniser les statuts sociaux.

On sera donc en face de deux types d’idéologies :

- l’une construite sur l’opposition : idéalement sur l’opposition stéréotypée du Noir et du Blanc ;

- l’autre qui compose avec le brouillage des apparences, le métissage.

Dans un programme de reproduction d’inégalités somatiquement légitimées, le métissage est significatif et condamné quand il concerne un dominant (c’est la mésalliance ; c’est aussi ce qu’on appelle forligner). Mais il est indifférent quand il concerne des dominés. Le métissage devient un objet spéculatif et pédagogique qui montre la ligne. Dans le conflit historique - colonisation, traite, déportations - de groupes humains caractérisés comme “races”, l’émancipation investit le métissage, à l’inverse, de valeurs positives.

Thème de recherche n° 2 : Thème de recherche n° 2 :

Le spectre des couleurs à la Réunion

A la Réunion, la pluri-ethnicité est légalement scotomisée (skotos, ténèbres obscur) mais omniprésente. Voici un échantillon d’exemples illustrant ces ambiguïtés.

Le premier - plusieurs fois entendu et peut-être fabriqué - qui fait partie de ces mots qui n’ont pas besoin d’être vrais pour être authentiques est dans la logique de “Nos ancêtres les Gaulois” répétés sur les bancs de l’école primaire au Sénégal ou au Mali. C’est une petite créole réunionnaise cafre qui rentre de l’école et qui demande à sa mère :

“Alors nout’ z’ancêt’ aussi l’étaient roses ?”

On voit par ce seul exemple :

- Les limites de la logique assimilatrice de l’école républicaine ;

- On voit aussi que nous sommes dans une société où la ségrégation de la différence physique n’a pas cours et où la simple histoire des différences visibles n’est pas enseignée - ce qui peut aboutir, au-delà de cette anecdote, à quelque “malaise identitaire” : “Qui suis-je, moi dont les ancêtres sont roses et qui ne le suis pas ?” ;

- On aperçoit aussi le caractère relatif des échelles chromatiques quand elles désignent la couleur de la peau : le rose et le blanc n’ont pas grand chose en commun sauf de n’être pas noir. Un blanc vraiment blanc, ça n’existe d’ailleurs pas ; un blanc comme une feuille de papier, ou “comme un linge” ne passe pas pour en être en très bonne posture et, en général, on ne donne pas cher de sa peau. Dans le qualificatif “blanc”, c’est évidemment “moins foncé que” qui est en cause et ce “moins foncé” est sublimé en blanc (opposé au noir dans l'échelle des couleurs). De même, dans le fin fond, dans le fond le plus obscur du continent noir, en Afrique centrale, on ne rencontre pas non plus de noirs, de noirs comme le charbon de Jean-Jacques Rousseau. Il y a d’ailleurs beaucoup de soleil et c’est pour cela qu’il y a des noirs... Mais c’est justement une autre question.

Bory de Saint-Vincent, auteur d’un Voyage dans les quatre principales îles des mers d’Afrique (1804) est un naturaliste qui visite la Réunion au début du XIXe siècle. Son guide est un certain Cochinard, “libre et chasseur de profession”. Se rendant au volcan, il s’arrête avec ce Cochinard à Saint-Joseph où il est l’hôte d’un nommé Kerautrai.

“En arrivant M. Kerautrai dit à sa femme qui se leva dès que nous entrâmes (celle-ci, précise l’auteur, était “grande, très noire”) ; tiens mon amie, voilà des blancs qui passent, fais les rafraîchir et donne à dîner. Aussitôt on nous porta de l’arack. M.Kerautrai fut très sensible à l’attention que nous eûmes de trinquer avec lui et de boire à sa santé. Il me tira après cela par la manche, me mena dehors comme s’il s’agissait d’un grand secret, et, en me montrant Cochinard il me demanda s’il était blanc s’il était libre ou s’il était noir ? Quoique Cochinard ne fut que libre et que sa couleur fut beaucoup plus que foncée, je répondis, sans hésiter, qu’il était blanc. Mets quatre assiettes cria Kerautrai à sa femme” (1804, pp. 310-1) (cité par Chaudenson dans Métissages : linguistique et anthropologie, L’Harmattan, 1992, p. 35)

Blanc et noir peuvent donc n’avoir qu’une valeur sociale et non chromatique, en vertu d’une conséquence énoncée plus haut : si le blanc sans propriété est noir, le noir propriétaire est blanc. Il y a, de fait, par exemple, des Gros Blancs malbars à la Réunion.

Mais ceci n’empêche pas le système d’être travaillé par une sorte de hantise et de fatalité de la couleur.

Voici un autre exemple : le “blanc bourbon”... Au chapitre Provinces de l’ouvrage d’E. Aubert intitulé Les Français (t. III), publié en 1842, on lit l’anecdote suivante.

“Dans les établissements voisins de Bourbon, on dit proverbialement blanc de Bourbon pour signifier gris ou noir. On dit à Maurice [c’est la vieille parenté à plaisanterie des “îles sœurs” : Quand tu lances un galet, il tombe toujours sur un Réunionnais, dit-on à Maurice] une dame tancer vertement ses blanchisseuses qui lui apportaient du linge d’une propreté douteuse. ‘Ça blanc, maîtresse, disaient les négresses avec l’hésitation du mensonge. Ça blanc, reprit la dame avec indignation, blanc de Bourbon, donc !“) (p. 368 Chaudenson, id. 33)

Albany (pour éviter que le soleil ne révèle leur véritable couleur...) “La mode de se promener comme un norvégien est maintenant revenue. Malheureusement le soleil vous fait retrouver la vraie couleur de votre famille”. (52)

Cela signifie qu’il y a un soupçon originel. Marius Leblond, écrit, par exemple, pour dissiper ce soupçon originel, cette macule de l’origine. “L’historien Guet, travaillant sur les Archives du Ministère de la Marine et des Colonies, fait ressortir qu’il a suffi de sept femmes de France “pour établir dans l’île un noyau de population française. Dès le 1er décembre 1674 l’Amiral Jacob de la Haye avait promulgué un édit défendant sous les pires peines “aux Français d’épouser des Négresses”. (IS. 112) Des cinq mariages célébrés par le Père Jourdié, le premier curé de Bourbon, en 1667, naquirent vingt-trois filles et dix-sept garçons.

La réalité du métissage originel n’est pourtant pas contestable... Le Mémoire de Boucher était tenu sous le boisseau aux archives à l’époque de Chaudenson. Voici ce qu’en dit Chaudenson.

“Je me souviens du jour où aux Archives Départementales de la rue Roland Garros, l’Archiviste Départemental, mis en confiance par mon labeur et par ma fréquentation assidue de son établissement, me convoqua dans son bureau pour me confier, sous le sceau du secret le plus absolu une copie dactylographiée de ce sulfureux mémoire : d’autres l’avaient bien évidemment consulté, A. Lougnon et J. Barassin en particulier, mais le texte demeurait presque inaccessible et ses citations forts discrètes [...]” (id. p. 34). On mesure l’évolution quand on sait que ce “sulfureux mémoire’ est aujourd’hui en vente dans les supermarchés....

La réalité à prendre en compte à la Réunion, c’est évidemment le métissage originel et continu qui caractérise le peuplement de l’île. Mais ce métissage récurrent n’empêche nullement la permanence des stéréotype liés aux formes originelles qui n’ont pas toujours été en mesure de se conserver. Encore une fois, c’est le statut social qui fait et qui permet de préserver la différence. Au-delà de ces exceptions règne pourtant, de fait, une représentation des “types” originels qui s’exprime notamment dans les attributions religieuses, dans les stéréotypes et dans un certain nombre de rites proprement créoles qui sont des rites du métissage, et non simplement rites métissés, car spécifiques à la situation de métissage. C’est là l’originalité des sociétés créoles. Là encore, c’est le tribunal des apparences qui est déterminant.

Thème de recherche n° 3 : Thème de recherche n° 3 :

Les paradoxes de l’identité réunionnaise : les rites de démaillage

Le tribunal des apparences et des appartenances est en effet tenu en échec par la confusion des apparences, par le métissage, par le maillage. Il existe dans les sociétés créoles des rites spécifiques dont l’objet est d’attribuer les appartenances malgré les effets de métissage. Le “maillage”, est évidemment à comprendre dans le sens de l’expression “avoir maille à partir” ; “partir” signifiant ici séparer, départager ; “avoir maille à partir” désigne un conflit d’intérêts mêlés,un nœud où il faut démêler le “tien” du “mien”. Tous les mots de cette famille, maille, “maillot”, “tramail”, “maquis” (de macula : les mailles formant une sorte de dessin tacheté) se rapportent à des histoires de nœuds, utiles quand ils expriment l’industrie de l’homme - pour fabriquer des filets ou des textiles - ou quand ils tissent les alliances nécessaires aux hommes pour se reproduire ; nuisibles quand ils brouillent les généalogies. Là encore, alors même que le métissage est le lot commun, et, pourrait-on croire, la chance d’un monde nouveau, affranchi des anciennes sujétions et des stéréotypes, ce sont encore les anciennes apparences qui parlent. Ce qui est déterminant, en l’espèce, c’est la croyance fondamentale que l’enfant est approprié par les ancêtres et n’appartient donc pas totalement au monde que les hommes d’aujourd’hui ont fait.

Dans la généralité des sociétés humaines, les morts sont par nature ambivalents. Avant de devenir des ancêtres tutélaires, les morts récents et les mauvais morts doivent être conjurés, rituellement invoqués pour être fixés. Au défi universel de la transformation des défunts en ancêtres protecteurs s’ajoute, dans les sociétés de traite, l’incertitude généalogique et l’arrachement de la déportation. Le rôle des ancêtres est d’autant plus ambigu qu’on ignore largement quels ils sont, le fil généalogique ayant été rompu, et que ceux qui sont connus sont morts en terre d’exil sans avoir pu faire retour à leur propre origine. Leur statut n’est donc pas sans rappeler celui des mauvais morts, ces âmes non fixées (âmes en peine, Hollandais volants, etc.). Faute de cette double quiétude : savoir qui sont et où reposent les ancêtres, savoir que les rites qu’on leur destine, les invocations qu’on leur adresse leur parviennent bien, ils restent des protecteurs capricieux dans l’esprit des descendants et, à certains égards, des mauvais morts. Les mauvais morts, c’est bien connu, font les mauvais vivants...

L’inquiétude créole (pour ne pas utiliser l’expression de “malaise créole” qui a cours à Maurice) se décline et se conjure spécifiquement dans des rites connus sous l’appellation de “cheveux maillés”. Rites qui ont souvent été décrits. Le “maillage”, c’est évidemment le métissage. Mailler, c’est mêler, c’est mélanger. En français du XVIIIe on dit indifféremment métis ou mestif, “métif ou mélangé” écrit Buffon, les deux mots signifiant mixte. Se mailler les pieds, c’est se mêler les pieds, ce sont des gamins qui jouent à se faire des croche-pieds (ex. dans le Miracle :“Ils s’apprêtaient à courir les uns après les autres en se “maillant” les pieds pour s’allonger dans la poussière” (40).Mailler, c’est tricher : Il y a eu maillage ! proteste un candidat battu par les urnes. Mailler, c’est aussi fourcher, c’est la langue qui fourche. A la “manif. anti-bidep”, le Président du Conseil Général a lancé ce slogan : “Tamaya t’as maillé !” Donc le maillage exprime l’emmêlement. Nous savons que tous les humains naissent d’emmêlements - qui certes font souvent des nœuds, mais c’est une autre histoire. Car la sexualité est nécessairement mixte, métisse. La mixité est nécessaire à la recombinaison génétique que précède la séparation des paires de chromosomes issus du parent mâle et du parent femelle. La reproduction sexuée n’est jamais re-production, contrairement à l’espérance du mot, reproduction du même, duplication. Pourtant, alors que la sexualité est par définition métisse, le terme “métis” ne désigne, restrictivement, que le produit visible du croisement de deux identités distinctes. Le métissage fait problème quand c’est la reproduction du même social qui est visée. Dans les sociétés créoles, où le métissage est évidemment plus ordinaire, cela ne va pas toutefois sans poser question. Et c’est cet emmêlement que visent les rites en cause.

Le moment de la première coupe de cheveux de l’enfant a une signification sociale et juridique importante... c’est un passage au sens fort, au sens ethnologique, du mot et c’est souvent le moment de l’attribution juridique de l’enfant au groupe de parenté. Il est évidemment indispensable ici de faire référence au système de filiation qui a cours dans les sociétés où se pratiquent ces rites. A Madagascar, par exemple, le premier ou les deux premiers enfants d’un couple appartiennent au clan de la mère et seuls les puînés appartiendront au groupe du père. Chez les Gonja, par exemple, en Afrique de l’Ouest, on peut épouser une femme avec un grosse dot ou une petite dot, ce qui déterminera si tout (grosse dot) ou partie (petite dot) des enfants du couple appartiendront au clan du père. A Madagascar, la circoncision (= couper le cordon) a cette fonction d’attribution juridique. La première coupe des cheveux anticipe en quelque sorte la circoncision, parfois désignée par l’expression manapaka tadim-poitra (couper - corde - ombilic), qui fera passer définitivement le garçon dans le groupe de son père (idem, pour le perçage des oreilles de la petite fille).

Au moment où l’on coupe les cheveux, il arrive donc que l’on constate que certaines mèches se sont mises en boule et, à la Réunion, où il reste quelque chose de cette pratique - la maîtrise des échanges matrimoniaux traditionnels en moins - ce “maillage” est interprété comme une indécision d’ancestralité. Quel esprit réclame l’enfant ? Qui est son “père” ? Ce qui renvoie évidemment à la question : Qui suis-je ? question lancinante de l’identité créole. Tout le monde ici a entendu cette chanson de Baster’ qui s’intitule Black out, qui retrace cette histoire où la douleur physique de l’esclave (“Caf’ na 7 peaux”) se redouble de la douleur morale de ses descendants et dont le refrain est “...et black à moi-même”. Le rite se développe alors selon des modalités spécifiques où, à l’instar de ce qu’on est tenu de faire en cas d’apparition d’un défunt (dans un rêve ou dans une vision)..., on invoque et on sacrifie à l’ancêtre qui se manifeste, avec cette difficulté supplémentaire que cet ancêtre est sinon inconnu, du moins imprécisément identifié du fait de la déportation et du métissage. Le “symptôme” du maillage, qui se manifeste avant la fin de la première année s’accompagne (ou se signale) généralement de troubles somatiques, diarrhées ou vomissements et constitue l’un des motifs les plus fréquent de la consultation du guérisseur. On considère parfois que le mode de maillage permet d’identifier l’ancêtre insatisfait, malbar ou malgache. Un rasage rituel, de la main d’un intercesseur, s’impose pour éviter que l’esprit de l’ancêtre ne s’empare de l’enfant au lieu de le protéger. L’idée de purification apparaît dans le choix de la période du carême pour exécuter le rituel et peut-être peut-on voir dans le choix d’un début de mois une interprétation créole du calendrier lunaire malgache (d’origine arabe) avec ses jours favorables. La coupe des cheveux commence par les mèches rebelles qui sont jetées à la mer dans le rituel malbar (avec les déchets et les vieux vêtements de l’enfant) et à la rivière, dans le rituel malgache, où l’enfant devrait être dirigé vers la porte de l’est (comme pour la circoncision) puisque le rite s’adresse aux ancêtres. Cette manifestation intempestive de l’ancêtre appelle une réponse adaptée aux “mauvais morts”, mais conforme au processus d’ancestralisation qui consiste à faire passer les défunts du statut de morts dangereux (qui est celui de tous les défunts récents) à celui d’ancêtres tutélaires, selon la logique des “doubles obsèques”. A cette circonstance s’ajoute la double rupture du lien généalogique. Double perte, et du savoir et de la fidélité généalogique : déportation et métissage. Une idée force de ces représentations, c’est la dépendance des vivants vis-à-vis des ancêtres. Seul un “moderne” (un créole moderne) peut répondre : “Et alors ? je ne sais qui sont mes ancêtres, mais ne suis-je pas ce que je fais ?” Cette conception de l’action et du temps - de la liberté - est spécifiquement moderne. Il s'agit d'euphémiser l'ancêtre et de le transformer en protecteur. Ce serait donner un sens profane à la créolisation en cause (auquel cas un rite de type archaïque serait mal venu) que d'interpréter cette purification comme un rejet. C’est : ou pas de rite ( on ne voit même pas que les cheveux maillent, c’est une grand-mère qui s’en aperçoit et on lui dit plus ou moins poliment : tu nous casses les pieds avec tes histoires...) ou rite d’euphémisation. On est dans un monde “assiégé”, “tourmenté”, bardé des “protections” qui éloignent les mauvais esprits et non dans un monde où l’on pourrait se débarrasser ainsi du poids des ancêtres. Il ne s’agit donc pas de dire :“les ancêtres sont morts (c’est Nietzsche à la Réunion : Dieu est mort !)” ce qui reviendrait à raviver la coupure (la double césure de la créolisation), mais de la cicatriser. Si le symptôme signifie que les ancêtres réprouvent le “forlignage” en quoi consiste le métissage, il s’agit d’obtenir leur accord en mettant l’enfant sous leur protection. C’est justement ce que permet l’identification ethnique de l’ancêtre qui se manifeste (notamment dans le mode de maillage).

Une autre réponse à cette indécision généalogique est celle de l’apparence physique. Où apparaît le secours de l’apparence. Les patronymes chinois dans les faits divers qui impliquent des hommes au phénotype cafre montrent le métissage. On a, on doit avoir, la culture de son phénotype. Une petite fille plus chinoise que les autres membres de sa famille sera élevée “à la chinoise”. Il existe à la Réunion des familles à double cuisine - où il y a donc sinon deux foyers, du moins deux batteries de cuisine distinctes - l’une qui respecte l’interdit du bœuf et l’autre qui respecte l’interdit de la chèvre. Vous pouvez hériter l’essentiel de vos gènes de Madagascar, si vous “sortez malbar”, vous devez rendre culte aux ancêtres de l’Inde et donc vous ne pouvez consommer de viande de bœuf. Même chose pour les Réunionnais qui cultivent une ascendance malgache et qui doivent respecter l’interdit du cabri.

Ou l’on voit que, malgré le discours républicain, la règle des apparences continue à jouer.

Thème de recherche n° 4 : Thème de recherche n° 4 :

Le Miracle de la race, ou le destin de la couleur identifié au destin du rationalisme européen

Le Miracle de la race, qui est l’œuvre sur laquelle la recherche va d’abord se focaliser, est l’histoire d’un orphelin de Saint-Pierre abandonné à lui-même, l’épopée d’un enfant blanc déchu qui doit quitter les condisciples de sa classe sociale pour se mêler aux élèves noirs des Frères des écoles chrétiennes, et qui, noyé dans la “négraille”, refait surface, se distingue et recolonise l’île (en quelque sorte) pour prendre part ensuite à la conquête de Madagascar où les Leblond voient le salut économique de la Réunion.

Il faut souligner d’emblée le caractère autobiographique (on est donc en face d’une fiction qui n’est pas tout à fait fictive) de cette “déchéance” pour l’un des Leblond. Dans une biographie largement hagiographique (c’est aussi un recueil de jugements contemporains qui encensent les Leblond et de panégyriques...), Benjamin Cazemage rapporte que la plus grande partie de l’enfance d’Ary “nous est révélée par deux romans, “Anicette et Pierre Desrades” et surtout “Le Miracle de la Race”, écrit en 1913, au retour de vacances à Aix-les-Bains. Quand son père mourut, Merlo n’avait que trois ans. Il s’attacha beaucoup à sa mère qui travailla durement à la tête d’une laiterie avec le concours d’un Indien , pour élever trois fils dont elle fit des hommes de valeur” (1969 : 13). “Aimé fut élevé à la pension de Madame Imbert. Il profita beaucoup des leçons de cette maîtresse énergique qui avait appris le latin au moment où elle voulut l‘enseigner. L’exemplaire du “Miracle de la Race” qu’Ary annota pour moi, à son passage à Saint-Pierre en 1930, indique que tout ce chapitre IV a été vécu. Ce qui laisse croire que :les raisons pécuniaires ont contraint “Alexis ”à quitter l’institution de “Mme Cébert”. Il l’a regretté amèrement, car, en même temps que du professeur, il avait dû se séparer d’excellents camarades de la haute société saint-pierroise, pour trouver chez les Frères des Écoles Chrétiennes des condisciples, noirs pour la plupart, qui l’accueillirent avec des sarcasmes. Bien qu’il fût constamment malmené par ceux-ci, Ary garda pour les races de couleur le grand intérêt qui se manifesta dans ses œuvres. Il a tracé avec humour le tableau de cette année scolaire passée chez les “Chers Frères” [...] (id. 13-14).Voici un échantillon de cet humour, où il est précisément question des nouveaux camarades de classe d’Aimé-Alexis, chez les Frères.

“Frère Jérémie imposait silence, répétait les mots, leur restituait par son gosier méridional toute leur sonorité méridionale : les langues africaines, à l’envi, recommençaient les exercices d’assouplissement.(41)

Comme si la chaleur, après déjeuner, pesait plus fort sur les rejetons des nègres de Guinée, du Congo et de Mozambique, la classe s’absorbait dans un sommeil plus dur qu’eux. Alexis profitait de cette heure pour apprendre à distinguer ses “camarades”. De n’avoir jamais été enfermé seul avec tant de petits noirs, il restait aussi vivement surpris que s’il n’en avait jamais vu ! Serrés l’un contre l’autre, en cargaison, et en proie à la torpeur qui les écrasait, il ressemblaient tous étrangement à des animaux. Sous les chevelures crépues qui bosselaient leurs fronts fuyants, certains louchaient pour veiller de côté avec des sclérotiques [sclérotique : membrane fibreuse qui enveloppe le globe oculaire] irisées de bœufs. Quelques-uns, pour chasser les moustiques, frottaient plusieurs fois, d’un tic de macaques, leurs visage avec leurs longues mains de quadrumanes. Beaucoup, étirés par la sieste en marge du livre ouvert, reposaient sur une patte allongée des têtes grognonnes de petits cochons, dents dehors. D’autres, qui avaient des mines de lézards et de caméléons, langue pendante, d’un revers de main attrapaient les mouches au bord de l’encre... (44-45)

Le style “littéraire” de cette page de zoologie (macaques, petits cochons, lézards, caméléons...) serait probablement aujourd’hui une circonstance aggravante pour traduire ses auteurs devant les tribunaux, mais nous ne sommes pas ici pour cela, nous sommes ensemble pour nous demander ce qui s’est passé dans ce XXe siècle pour que nos jugements anthropologiques soient à l’inverse de ceux de nos grands-parents. Il n’est évidemment pas inutile de connaître cette donnée biographique - cette expérience cuisante que fut pour le jeune Aimé Merlo, si l’on en juge par l’absence totale d’identification avec ses nouveaux camarades de classe décrit comme les membres d’une faune hostile, d’une plongée dans un monde inconnu qui vit sa propre loi - pour comprendre certains des jugements développés par les Leblond. Ary décrit dans le Miracle encore la volée reçue de ses nouveaux camarades : “Aussitôt une tape s’abattit sur sa nuque, deux, trois sans qu’il put faire volte-face : ils voulaient lui enfoncer le casque jusqu’au cou jusqu’à l’aveugler? Son cœur claquait à rompre. Des coups de poing dans le dos, des ruades..., ils n’osèrent pas le gifler... Il n’eut que le temps de s’appliquer au mur : les galets à nouveau retentirent sur sa tête qu’il inclina pour n’en point recevoir sur le dents. Des mottes de terre s’y écrasèrent.

- Cacatois blanc, cacatois !

- Je porte mon nom ! - commanda-t-il de toute sa force, - je ne veux pas de surnom.

- Ah ! ti tires ton français ? A cause ti tires pas aussi ton soulier ? Ti vas voir comme nous allons faire manger à toi la boue !

- Des nègres sales... des nègres sales jetait sourdement Alexis.

Il bouillonnait, se raidissait pour se tenir droit sous les projectiles [...] Il percevait qu’il allait tomber en convulsion comme dans son enfance, quand il se sentit délivré par un monsieur. Il put soulever son casque : toute la racaille s’enfuyait. [...]

Elle lui lançait de loin : “Cacatois !...” Plus que tout, le sobriquet l’humiliait ! Il avait une peur atroce du surnom qui diminue et déconsidère pour la vie, du ridicule. L’enfant ne veut pas qu’on rie de lui : il a l’instinct qu’il doit essayer d’être admiré plutôt que bouffonné; Il entend qu’on le respecte, car il besoin de n’avoir que confiance en lui-même, pour s’élever ! Cette susceptibilité attentive, c’est déjà le point d’honneur de la race (71-72).

La superbe indifférence ou la morgue hiérarchique des théories raciales qui inspirent les systèmes de caste ou les féodalités n’est pas de mise pour ceux qui ont connu l’épreuve - fut-ce dans la cour de récréation - de l’“anéantissement” sous le nombre. Et cette épreuve est déterminante pour les fondements de leur anthropologie. Aussi ouverts soient-ils aux nouveautés de l’art contemporain (ils publient les premiers poèmes d’Apollinaire, leur ouvrage Peintre de races [où l’on voit d’ailleurs qu’ils utilisent le mot race au sens de “génie national”) contient entre autres une présentation de Van Gogh et de Gauguin tout à fait moderne) les Leblond ne peuvent pas voir du même œil que les Parisiens le frottement des civilisations et des cultures. Quand ils fustigent les “égarements du négrophilisme”, dans ce morceau de bravoure qui conclut Ulysse cafre, ce n’est pas en tant qu’acteurs de la bonne société s’enthousiasmant devant les productions de l’“art nègre”, ou en tant que critiques d’art, c’est-à-dire de juges de cette sensibilité désintéressée qu’est l’esthétique. C’est en tant que membres d’une “minorité assiégée”. Ce sentiment d’insécurité est récurrent dans le Miracle de la race. Insécurité multiple, démographique, culturelle (on trouvera dans Ulysse cafre un pharmacien adonné aux superstitions locales), physique : “Il se sentait dépaysé, avec la révélation que non seulement les enfants mais tous les blancs ne vivent pas en sûreté dans un pays où les Chinois, les Arabes, les Malabares, les Cafres peuvent manier le sabre. (M.123). C’est cette insécurité, ce péril qui justifie l’appel à la “Résistance” développé dans la “mise à jour” de l’édition de 1921.

Le destin littéraire des Leblond s’apparente largement à celui de leur cause, au destin du monde dont ils ont été les illustrateurs et les propagandistes. C’est en effet le caractère impensable, foncièrement démodé et moralement insupportable de leur propos qui retient aujourd’hui la critique, cette conscience d’un monde révolu, d’un moment historique qui a vu les nations européennes, par suite d’une cumulation technique, d’une croissance démographique et d’une conceptualisation inédite du rapport de l’homme au cosmos, peupler des contrées ou en décimer d’autres pour y déployer une exploitation de la nature qui trouve aujourd’hui ses limites extrêmes. Et spécifiquement l’articulation de cette théorie de l’altérité qui répond au besoin de transformation d’une nature réduite au statut de matière - du devisement du monde à l’arraisonnement du monde - : quand “il n’y a point d’événement aussi intéressant pour l’espèce humaine en général, et pour les peuples de l’Europe en particulier, que la découverte du Nouveau-Monde et le passage aux Indes par le cap de Bonne-Espérance (...). [quand] les productions des climats placés sous l’équateur se consomment dans les climats voisins du pôle, [que] l’industrie du Nord est transportée au Sud [et que] les étoffes de l’Orient [sont] devenues le luxe de Occidentaux”. L’œuvre des Leblond illustre cette conscience sourde de l’esclavage chez les légataires d’un système où des hommes à l’humanité problématique se sont révélés suffisamment différents et suffisamment semblables pour devenir des outils (“main pour la main”, selon la définition d’Aristote), où l’“institution particulière”, selon l’euphémisme nord-américain, a fondé la richesse visible de la colonie. Loin de renoncer à l’héritage et à la succession, prenant à cœur le destin de “leur île”, les Leblond imaginent et appellent de leurs vœux de nouveaux rapports entre les groupes humains qui composent la société réunionnaise au début du XXe siècle, la réorganisation en société, dans un destin commun, de ces hommes dont la majorité a été déportée dans une intention dont les effets et les moyens sont épuisés et qui se trouvent sur leur île comme les rouages désunis d’un calcul brisé. La réponse à la question “Quel avenir pour la Réunion ?” passe par un nécessaire audit ou bilan de la colonisation de l’île. L’intérêt de la politique des Leblond est son caractère démodé et conforme à la logique d’assimilation et d’intégration qui caractérise la colonisation française où l’autre, mis sous la tutelle protectrice de la civilisation, en enfance d’humanité et en attente de progrès, ne peut être que progressivement admis à l’égalité juridique, après s’être acquitté d’un cens culturel qui ne lui est accessible que par dévotion à la loi blanche. “Les questions de géographie se résolvent harmonieusement sous le signe de la Croix.” (I.S. p. 146) “Nous croyons que la Réunion et les principes de notre colonisation offrent comme solution rationnelle et esthétique une élévation lente mais continue et harmonieuse (id. p.130).

Le “miracle de la race” - et sa présomption - c’est donc que la couleur fait (et conserve) la valeur : en situation de deshérence culturelle à l’école des Frères, parmi les petits Noirs, en butte à l’hostilité familiale et raciale, le héros va renouer avec la vocation normalisatrice de la culture. Le “miracle de la race” - et ses limites - c’est que ces bourgeois parisiens se sentent des devoirs de responsabilité liés à une identité première vis-à-vis des “petits blancs” descendant de “la première colonisation”, “pattes jaunes” vivant dans des “paillottes aussi misérables que celles des indigènes du Sud de Madagascar” et des devoirs de charité envers les Noirs. Hériter, c’est civiliser ces derniers par les premiers réinstallés en position d’héritiers. “Toutefois, il me faut noter, dira Ary Leblond à Cazemage, que beaucoup plus peut-être et autrement, plus en profondeur et aussi en élévation que n’avaient fait les romans naturalistes et réalistes de Zola et de Maupassant, agit sur nous - sur le cœur et sur l’âme - la littérature de Tolstoï. Étrangement apitoyé sur le sort des paysans russes, incultes, mais de nature si humaine, si purement bons, je me disais après cette lecture que les Moujiks que nous devions aimer, élever instruire autour de nous étaient ceux qu’on appelait négligemment devant nous, les “gens de couleur”. Je serais heureux si l’on sentait un peu de ce message tolstoïen, sinon dans le “Zézère”, du moins dans le “Miracle de la Race” (Ary) (21)

En 1913, alors que l’empire colonial français connaît sa plus grande expansion Marius et Ary Leblond montrent la race blanche assiégée (“Résistance”, “Maintenance”). On peut lire, en effet, dans les excès et les naïves professions de foi de ce roman antiphrase qui expose le “miracle de la race” et dont l’objet est le déclassement social de la population blanche de la Réunion avant la déflagration de la première guerre “mondiale” - qui allait marquer le commencement de la fin de la suprématie de nations européennes - le constat objectif et involontairement prophétique de l’épuisement et du reflux de l’expansion européenne. Et l’entrée d’autres cultures, d’autres peuples sur la scène, sur leur scène. En effet, les Leblond, c’est la fin d’un monde aujourd’hui retourné dans ses valeurs. Leur bilan de la colonisation de l’île - une impasse sinon un échec - se termine symboliquement par l’expédition de Madagascar. C’est dans cet accomplissement de la colonisation réunionnaise que nos auteurs voient, en 1913, le salut de cette “colonie colonisatrice”, de cette “métropole seconde” qu’est la Réunion. Comment se délivre cette leçon ? Par un roman de formation (par une initiation au sens ethnologique du mot) qui, de l’âge de douze à dix-neuf ans (de la première communion au service militaire, pourrait-on dire) conduit un jeune orphelin blanc “déclassé” de l’école des Frères (de l’école des petits Noirs) à la conquête de Madagascar.

Thème de recherche n° 5 : Thème de recherche n° 5 :

Les limites de l’assimilation

Pour nous, modernes, évidemment, la pierre d’achoppement de ce programme - ce qui se dit étymologiquement scandale (skandalon) - et qui commande tout le reste, c’est la conception que les Leblond se font de la couleur. Et comme il n’est pas d’histoire sans perspective, c’est cette perspective qu’il faut commencer par exposer avant de présenter la conception que les Leblond se font et du passé et de l’avenir de la Réunion.

C’est d’abord un réel sentiment de commisération envers les descendants des esclaves. C’est l’apitoiement du bon chrétien : “Phénomène assez curieux, écrit Marius Leblond dans les Iles sœurs : dans de vieilles colonies comme nos Mascareignes où la cohabitation existe depuis plusieurs siècles, où elle est familière et souvent même affectueuse, s’est produite une ségrégation spontanée. A Saint-Denis, la capitale, l’étranger remarque tout de suite que vers l’heure des repas et du sommeil la foule, si entièrement mêlée jusque-là dans les rues, dans les magasins et dans les bureaux, se sépare en deux classes pour regagner “ses pénates” : à pas pressés, le plus souvent nu-pieds, les gens de couleur filent vers le Butor Saint-Jacques, la Petite Île et le Camp-Ozoux, quartiers où n’habite presque aucun Blanc...” “Pénates”: ce mot de solennité classique fait ressortir par un humour quasi sarcastique, à quel point “les Noirs” de nos Colonies sont cruellement privés de nos dieux du foyer, privés d’un réel foyer, même d’un âtre, car la cuisine se constitue d’une marmite et d’un trépied posés sur un petit feu de bois au grand air dans une cour grande comme un mouchoir. Le Camp Ozoux est un chaos de masures déguenillées où, pour qui a pris la peine de regarder de près avec des yeux chrétiens, la misère serre le cœur à l’étrangler de pitié, d’indignation et de remords collectifs. Beaucoup dorment sur de la terre battue. La misère noire.

“... Tout presse de chercher avec une énergie sagace et de trouver au plus tôt, ne fut-ce que par dignité française : de recourir avec rigueur à la science objective, de revenir à la loi et à l’injonction du Christ. (121-122) Car “Ce sont seulement les personnes d’instruction restreinte qui tiennent les Noirs pour des êtres inférieurs du fait des pigments de leur peau.” Nous croyons que la Réunion et les principes de notre colonisation offrent comme solution rationnelle et esthétique une élévation lente mais continue et harmonieuse.(130) Les questions de géographie se résolvent harmonieusement sous le signe de la Croix. (146)

Mais ce réel sentiment de commisération coexiste avec un non moins réel sens des réalités. Le système démocratique étant fondé sur la loi du nombre, “comme on en fait des électeurs... il n’y a que la quantité qui compte...” lit-on dans le Miracle (p. 232), le destin de la Réunion doit être régi, selon les Leblond, par une sorte de cens culturel (“L’instruction seule peut empêcher la Réunion de devenir un foyer de superstitions comme Haïti !...” (250)) que confirme la “ségrégation spontanée” (ou supposée telle : on n’est pas très loin de la polémique pastorienne contre la théorie de la “génération spontanée”) en cause. L’histoire politique de la Réunion, jusqu’aux années 80, avec son clientélisme, ses broquettes et le bourrage des urnes, puis ses feuilles de tôle et ses emplois communaux, sans oublier sa télévision pirate, est une autre expression de ce cens.

Voilà donc, même tempéré de charité chrétienne, ce que le sentiment identitaire commande aux Leblond.

Thème de recherche n ° 6 : Thème de recherche n ° 6 :

Outre sa valeur de témoignage historique, retenir de l’œuvre des Leblond l’idée que l’audit économique et l’audit identitaire sont liés