|

"Le grand Pan est-il mort ?"

note sur le sacrifice animal dans l'hindouisme réunionnais :

panthéisme, polythéisme et christianisme...

(Éléments à développer ; notes et documents)

(Voir : Une fiche pédagogique élaborée à partir des documents de ces trois pages web)

“Le grand Pan est mort”

Dans l'un de ses dialogues pythiques, La Disparition des oracles (17), Plutarque (prêtre de Delphes de l'an 105 à l'an 126) rapporte un prodige qui s'est produit à la fin du règne de Tibère (14-37) : une voix mystérieuse annonçant sur la mer la mort du dieu Pan : "Le grand Pan est mort", annonce suivie de gémissements et de cris émanant d'une multitude invisible (texte : infra). À la suite d'Eusèbe de Césarée (c. 265 - c. 340), la tradition chrétienne interprètera ce prodige comme l'annonce de la défaite des dieux païens, le mettant en relation et en concomitance avec un autre prodige, celui qui a marqué l'agonie du Christ sur la croix : "À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à trois heures" (Matthieu 27, 45 ; Marc 15, 33), l'évangéliste Luc précisant : qu'à l'instant de la mort du Christ "le voile du sanctuaire se déchira par le milieu" (23, 45-46).

Pan était le dieu des bergers et des troupeaux, généralement représenté avec des pieds de bouc et des cornes. Dans le bestiaire chrétien, Pan-bouc sera assimilé à Satan (le pentagramme, signe de reconnaissance de certaines sectes, représente de manière schématique la tête du bouc avec ses cornes). Cette mort historique d'un dieu dont le nom (Pán - Pân) peut désigner à la fois le dieu de la nature et le tout (selon l'étymologie populaire), mais aussi tous les dieux, peut être comprise comme le symbole du conflit, historique et structurel, entre le polythéisme (gréco-latin en l'espèce) et le christianisme. Cultes de la nature et de la fécondité, d'une part, diabolisation de la nature et censure sexuelle par quoi se signale le christianisme partout où il s'implante, d'autre part.

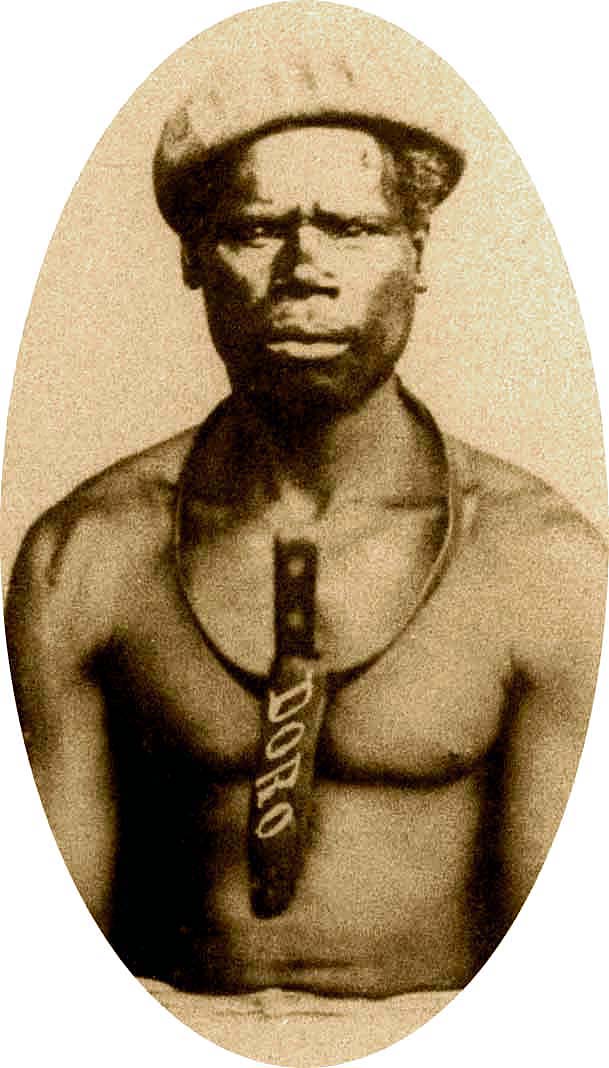

( Wilson-Carmichael, Amy, 1867-1951)

C'est précisément cette annonce, "Pan, Pan est mort", qui donne son titre à l'un des chapitres d'un ouvrage d'une missionnaire protestante en Inde du sud, Amy Wilson-Carmichael, Things as they are : mission work in south India (1905) ainsi présenté au lecteur : "For the book is a battle book, written from a battle-field where the fighting is not a pretty play but stern reality". Cet ouvrage militant est une expression typique de l'incompréhension du christianisme et de l'hindouisme. Notamment par son caractère émotionnel, quand l'altérité culturelle est jugée à son caractère "dégoûtant". Amy Carmichael a ouvert en 1901, dans le sud du Tamil Nadu, une institution pour jeunes filles, la Dohnavur Fellowship, et fondé un ordre féminin, les "Sisters of the Common Life". Elle s'est fait connaître par son action contre la coutume en vertu de laquelle des petites filles étaient données aux temples, "mariée[s] au dieu", selon le titre d'un chapitre de son ouvrage, et destinées à la prostitution sacrée. Cette croisade lui vaudra l'appellation de "child-catching Missy Ammai", des démêlés avec les autorités villageoises et des poursuites pour kidnapping. Son livre a connu cinq éditions.

C'est dans cette configuration d'incompréhension maximale, ce qui est divin ici est diabolique là, que cet auteur nous donne sa vision du sacrifice en Inde, rapportée à partir d'une incursion d'un petit groupe de chrétiens au milieu d'une fête signalée à distance par l'explosion des feux d'artifice, la rumeur d'une masse humaine et les bêlements de chèvres. Le chapitre vingt-trois du livre, intitulé "Pan, Pan is Dead", ouvre donc sur la mention de cette croyance selon laquelle au moment de l'agonie du Christ, une voix surnaturelle se fit entendre sur la mer annonçant la mort des dieux de l'antiquité. La source de cette information est indiquée dans une note de bas de page, il s'agit d'un poème d'Elizabeth Barrett Browning, dont Carmichael cite plusieurs strophes, note qui explique que le dieu Pan, et avec lui tous les faux dieux du vieux monde, sont morts le jour de la mort-résurrection de "Notre Sauveur" (id. p. 203).

Mais Pan est-il réellement mort ? se demande Carmichael, spectatrice de cette fête hindoue au cours de laquelle "trente mille" chèvres seront décapitées : "Nous observons des groupes d'enfants qui regardent cela avec délices. Il n'y a pas de cruauté délibérée, car le dieu n'accepte le sacrifice que si la tête est tranchée d'un seul coup – ce qui m'est d'un grand soulagement. Mais c'est dégoûtant et démoralisant au possible. Et dire qu'on enseigne à ces enfants que ceci a à voir avec la religion !" Une petite fille "me raconta comment elle tordait le cou des volailles de ses propres mains. Je regardais ses délicates petites mains brunes, ses adorables petites mains, et je n'arrivais pas à y croire. Tu fais des choses pareilles lui dis-je ? Elle répondit : Oui, quand vient le temps de sacrifier au dieu de notre famille, mon petit frère tient la tête de la chèvre quand mon père la sacrifie et je tords le cou des poulets. Cela me plaît !" (id. p. 205) Avançant dans la foule des fidèles et parmi les marchands installés autour du temple, Carmichael entonne des chants religieux avec les quelques coreligionnaires tamoules avec qui elle est venue annoncer la bonne parole. Pan est-il mort ? Oui, répond-elle finalement découvrant, derrière l'autel central du temple, de vieilles statues de dieux à l'abandon : des dieux morts, "souches sans tête", "dieux de terre" aux membres mutilés, dieux abandonnés et réformés (id. p. 215). De fait, constate-telle, les idoles du temple reçoivent des offrandes de fleurs et il n'y a aucune offrande dans ce coin des dieux morts. Ce constat a pour elle valeur de symbole et de prophétie. Le chapitre s'achève sur cette strophe d'Elizabeth Browning (id. p. 215) :

"All the false gods with a cry

Rendered up their deity -

Pan, Pan was dead."

Bois-Rouge, île de la Réunion

"L'oserais-je dire sans impiété ? Il me paraît que leurs idoles sont parmi eux

ce que les saints sont parmi nous."

Robert Challe,

Journal d'un voyage fait aux Indes orientales, II, Août 1690 - août 1691, p. 23. (Mercure de France, 1983)

"Sous des hangars, on sacrifie des coqs à la déesse [Mariammin]. Le sol détrempé par le sang forme une boue rougeâtre farcie de plumes. Plus loin, on immole des boucs et des moutons. Couronné d'herbes, ce bétail attend les clients. Dès qu'un dévot a arrêté son choix, payé le prix convenu, le sacrificateur saisit la bête, lui jette de l'eau sur la tête, et fait signe à ses deux aides. L'un tire sur le licou, l'autre sur les jarrets de derrière, et le sacrificateur tranche si vivement la tête avec sa grande faucille dont il tient le long manche à deux mains, que l'on croirait voir couper une simple corde. Mais comme le cou a été sectionné en son milieu, l'inhibition est incomplète. Pendant quelques minutes le corps se roule à terre secoué de grandes convulsions. A chaque ruade, des jets de sang noir et vermeil giclent. La rosée hideuse tache les pieds, les jambes et les vêtements des assistants. Ainsi suis-je revenu des fêtes de Mariammin portant les marques des victimes offertes par les pèlerins à la grande déesse de la variole."

(Maurice Maindron, Dans l'Inde du sud, Le Coromandel, 1907, p.137)

En raison de catastrophes naturelles (notamment un cyclone en1807-1808) et de la mévente du café, les planteurs de la Réunion se convertissent, au début du XIXe siècle, à la culture à la canne, jusque-là exploitée pour son vin (le frangourin) ou son alcool (l'arak). Mahé de la Bourdonnais, gouverneur général des Isles de France et de Bourbon à partir de 1735, rapporte dans ses mémoires (1892, 1998 : 29) être à l'origine de la culture de la canne (et du manioc) dans les îles. Un employé de la Compagnie, originaire de Bourgogne, chargé de liquider les biens de la Compagnie à Bourbon, épouse en 1742 la fille d'un forban anglais ayant lui-même épousé une fille de "Panon l'Europe", l'un des plus riches colons de l'île durant la première moitié du XVIIIe siècle. Ce mariage lui apporte en dot quatre esclaves, 400 piastres de rente, des meubles et un terrain d'habitation de 12,5 h. au quartier Sainte-Suzanne. C'est le fondateur de la "dynastie" Bellier dont le nom sera associé à Bois-Rouge. Son fils, François-Xavier Bellier dit Montrose (1766-1846) est à l'origine de la création du domaine et de la sucrerie. Dans les années 1820, il est à la tête d'une exploitation de plus de 150 hectares. Dès 1822, la vapeur remplace le moulin à manège à Bois-Rouge, la sucrerie est pourvue d'une "pompe à feu" importée d'Angleterre.... (Leveneur 2006 : 7)

Jean-Baptiste Louis Dumas

Demeure de François-Xavier Bellier-Montrose (1830)

Archives départementales de la Réunion ( 98 Fi 40)

En 1831, 307 esclaves sont dénombrés sur le domaine (219 à l'abolition). Au début du Second Empire, Adrien Bellier-Montrose dirige deux exploitations totalisant 307 hectares. La période qui va de 1851 à 1861, exempte de cyclone majeur, est une période de prospérité pour les planteurs. Une nouvelle variété de canne et l'utilisation du guano ("nouveau et précieux aliment de fret pour les navires qui fréquentent nos parages [...] le guano a révélé à la colonie ses merveilleuses propriétés" - Imhaus Georges, Notice... p. 94) permettent une amélioration des rendements. Cette période est aussi celle de l'essor de l'engagisme.

L'exploitation de la canne à sucre requiert la concentration en un même lieu des différentes étapes de la production de sucre. Le vesou ne se conservant pas, le champ et l'usine doivent être proches, le "moulin à sucre" fait partie de la plantation. La culture de la canne a ainsi été à l'origine d'un des déplacements de populations, forcé ou volontaire, les plus importants de l'histoire (voir la note lecture de : Sucre blanc, misère noire.) Un inventaire de 1870 du domaine de Bois Rouge dénombre dans le camp 250 indiens, 20 cafres et 13 malgaches. Les engagés logent dans six calbanons (longères), détruits dans les années 60. La plupart des engagés indiens fuient les conséquences d'une succession de famines qui affecta le sous-continent au XIXe siècle et spécifiquement l'Inde du sud en 1861.

Les arrêtés et conventions réglementant l'introduction des Indiens à Bourbon garantissaient le respect des coutumes des engagés et, ainsi que le spécifie une convention franco-anglaise passée en 1861, le droit pour ceux-ci de suivre librement leur culte. Ces conventions (25 juillet 1860 et 1er juillet 1861) permirent, jusqu'au 2 février 1885, date de l'arrivée du dernier bateau de coolies, l'inscription de 117 817 Indiens au Service de l'immigration. (À la date de l'abolition, la Réunion compte environ huit mille Indiens pour une population de 110 000 habitants). Les temples de plantation sont nés de cette opportunité. En 1870, cinq temples sont recensés sur les propriétés d'Adrien Bellier-Montrose.

Comparé à la société indienne, où la naissance fait la spécialisation professionnelle et le destin social, le milieu bourbonnais est d'une altérité radicale – de même que les figures du panthéon indien restent incompréhensibles pour les chrétiens : "On entendait à l'école : 'Les Indiens, ils adorent le diable'"... Dans ce monde clos et presque autarcique qu'est la plantation, le temple est la forme visible de l'identité indienne au milieu d'engagés ou de travailleurs malgaches, africains, créoles et le rituel un moyen de survivre aux conséquences du déracinement. Le sacrifice animal à lui seul, dans ce milieu christianisé, est un effecteur d'identité. Il rassemble les officiants et les fidèles en une intention religieuse dont la victime animale est la matérialisation. La solidarité émotionnelle créée par le sacrifice constitue un bénéfice collectif qui permet de résister au modèle dominant et à la diffraction identitaire de la société de plantation.

"TERROU ou RADOU – chariot des Indiens"

Carte postale (début du XXe siècle)

C'est le lien ancestral avec les premiers engagés et la commémoration de leur implantation à la Réunion que les Indiens entendent préserver par le sacrifice sanglant. Le temple de Bois Rouge est représentatif de cet hindouisme originel et villageois. Les temples de plantation sont associés à l'identité de leurs fondateurs et le rituel, hommage nominatif à leur mémoire, est une répétition de l'enracinement des pères. Protecteurs tutélaires, les pères sont à ce titre des goulou. Un sentiment d'allégeance et de reconnaissance anime les responsables des temples. Pour les fidèles d'aujourd'hui, le temple de la plantation est aussi un patrimoine à préserver et à transmettre.

Jusque dans les années soixante, les fidèles sacrifiaient un cabri au début de la campagne sucrière à l'entrée de l'usine, avant le broyage des premières cannes. Le sang servait symboliquement à la lustration des broyeurs. En 1992, le temple originel a été déplacé en raison de la construction d'une centrale thermique transformant la bagasse, jusque-là inutilisée, en énergie vapeur. Ce déplacement, désavoué par certains responsables du temple, montre la représentation que les fidèles peuvent se faire de la relation de la déesse – et de la crainte que celle-ci peut inspirer. Un consultant indien fut requis et un carême entrepris pour opérer le transfert. L'usine fit l'acquisition d'un terrain de 5000 m2 et fit un don de 800 000 F pour l'édification du nouveau temple. Les ouvriers de Bois Rouge sont en majorité des descendants des premiers engagés et l'usine fait un don chaque année au temple, par l'intermédiaire de son directeur qui entretient ce lien originel.

Déroulement du rituel (principales phases)

Le temple de Bois Rouge est donc le théâtre, tous les 2 janvier, d'une fête dédiée à la déesse Karli qui constitue, avec les marches sur le feu, l'une des manifestations les plus spectaculaires de l'hindouisme réunionnais. Au cours de cette fête, qui attire plusieurs milliers de fidèles, 800 cabris et 2 000 coqs sont décapités.

La cérémonie commence le 25 décembre par un bain rituel aux divinités dans la rivière la plus proche du temple. Le cortège, portant les emblèmes de Shiva, va puiser l'eau qui servira à la purification. Ce même jour auront lieu plusieurs rituels qui permetttent aux officiants de quitter le monde profane et qui autorisent leur entrée dans la sphère sacrée.

Un rituel, dit en créole "amarre kap", fixation du kap (safran), consiste dans la fixation d'un fil de couleur rouge safran (ou d'un petit morceau de safran cru) au poignet des officiants. Au son des tambours, le prêtre noue le cordon au poignet droit de chacun qui le reçoit un genou à terre en signe de dévotion. Le port du kap matérialise l'entrée du fidèle dans la sphère de la divinité. Il quitte, dès lors, le monde profane et il est pris par le rite jusqu'à son terme.

Cette opération est suivie d'une possession qui atteste de la présence et de l'accord de la divinité à la cérémonie. Un officiant attitré, le marli, entre en transes au son d'un petit tambour dit ulké ou bobine, spécifiquement dévolu à cet objet. Au bout de quelques minutes, le marli s'élance en criant, signe que la divinité vient d'investir son corps et que les cérémonies pourront avoir lieu. (Le marli est prédisposé à recevoir l'esprit ; chaque temple a un marli attitré.)

De retour de la rivière, un nouveau rituel de possession se déroule à l'entrée du temple.

Le 1er janvier, la statue de Karli sera processionnée sur un chariot, réplique du temple. Tout au long de la procession, les fidèles attendent le passage de la déesse avec un plateau d'offrandes qui sera béni par le prêtre. Au retour de la procession on appelle de nouveau l'esprit sur le marli. La statue de la déesse, recouverte d'un tissu, restera dans la cour du temple.

Le lendemain, 2 janvier, est le jour du sacrifice et les fidèles commencent à arriver avec leur animal pour prendre rang sur le lieu sacrificiel devant le char de la déesse. Chaque fidèle a fait une promesse à la divinité que matérialise l'offrande et la mise à mort de la victime animale.

La cérémonie commence au lever du jour par l'ouverture du kabarlon, la fosse qui recevra le sang des victimes. Une trappe la recouvre, qu'on ouvre après l'avoir aspergée d'eau. On badigeonne les parois de la fosse d'eau de safran et l'on dispose un lit de pétales de fleurs, à l'extérieur, tout autour du kabarlon.

Pour s'assurer de la présence de la divinité aux sacrifices qui vont lui être dédiés, on crie l'esprit. Le ulké bat de nouveau. Le marli entre en transe et marche sur la lame du grand sabre. Le prêtre traduit les paroles du possédé qui cause langage et se fait l'interprète de la divinité.

Le coupeur est le sacrificateur qui tranchera la tête de l'animal, seule forme de mise à mort habilitée. La tête doit être sectionnée d'un seul coup de sabre, l'animal étant tenu en élongation par deux auxilliaires, l'un tirant les cornes et l'autre le train arrière. Le grand sabre, recourbé, tenu la pointe vers le bas, est un instrument large et massif spécialement forgé pour cet office. Préalablement à la session sacrificielle, le coupeur se passe de la cendre sur les mains et sur les avant-bras et allume un morceau de camphre. Le sabre, oint de trois traits de cendre, est béni par le prêtre, un citron galet, piqué sur la pointe est passé sur la lame.

On fait couler le sang du premier animal décapité dans le kabarlon, le corps de l'animal sera traîné autour du temple et autour du char de la déesse. L'animal destiné au sacrifice est purifié à l'eau lustrale, encensé et paré d'un collier de fleurs. On marque son front d'un point de consécration à la cendre. On l'asperge d'eau afin qu'il s'ébroue, ce mouvement étant interprété comme un acquiescement au sacrifice. Il passe alors aux mains des officiants qui le maintiennent, comme indiqué, à la main du coupeur, la tête dirigée vers l'Est. Celui-ci, d'un geste ample pour donner le maximum de force à son coup, abat sa lame sur le col de l'animal. Le corps est tiré vers le kabarlon pour y recevoir le sang, la tête, aspergée d'eau, est déposée devant la divinité. Tous les animaux ayant été sacrifiés (on décapite les coqs par un simple passage de la lame du sabre sur le cou), on dépose diverses offrandes alimentaires dans le kabarlon avant de le refermer.

L'après-midi, une nouvelle procession du char de la déesse vers la rivière, où des animaux seront sacrifiés selon le même protocole, commence. Les fidèles qui habitent sur le trajet du cortège feront sacrifier leur animal pour avoir la bénédiction sur leur maison. Des autels ont été édifiés le long du parcours où le cortège fera une halte ainsi qu'au croisement des chemins. Cette procession de plusieurs centaines de personnes au milieu de champs de canne est l'instantané de cette symbiose de l'homme et de la nature.

La cérémonie de Bois Rouge concentre un ensemble d'actions rituelles d'une grande intensité émotionnelle. L'environnement sonore, les différents tambours, la cloche cérémonielle, les prières, la possession et les cris du marli qui témoignent de la présence de la divinité, la décapitation de centaines d'animaux, l'odeur de l'encens, de fleurs coupées et de boucherie, la rutilance des couleurs, la concentration humaine et son effet mimétique... tout désoriente la perception habituelle et démontre la présence tangible du sacré dans l'enceinte du temple. C'est sans doute le marli, seul, qui est possédé par la déesse dont il est le médium – les possessions spontanées, non contrôlées, sont écartées car on ne sait quelle puissance a investi le possédé – mais c'est toute l'assistance qui est saisie par la présence divine. L'espace sacré de l'enceinte, avec ses spécialistes qui sont ses intermédiaires, est le lieu de rencontre, le temps du rituel, des milliers de fidèles qui se pressent autour de l'espace sacrificiel et de la déesse.

Le drame sacrificiel commence quand la divinité annonce sa présence par la transe du marli, quand celui-ci se met à bondir et à gesticuler. Ce n'est que lorsque le marli est possédé que l'on commencera à couper les cabris. Le marli qui boit symboliquement le sang des premiers cabris décapités, c'est en réalité la déesse qui boit le sang. Le marli monte sur le sabre. Il cause langage... la déesse parle à travers lui. Le prêtre met fin à la transe du marli en lui plaçant de la cendre sur le front. Épuisé, il reprend ses esprits et ne se souviendra de rien.

Ce qui fonde le sacrifice sanglant est aussi ce qui fonde son interdiction. L'acte de donner la mort n'est jamais un acte banal et le sacrifice animal est un drame que n'entame pas l'accoutumance. La plupart des religions réglementent en effet cet acte en le mettant sous la protection de la divinité. Les plus grands livres de l'humanité sont des manuels de boucherie. La viande halal est ainsi celle d'un animal égorgé rituellement. Le coupeur, qui s'est sanctifié et protégé pour son office est lui aussi un intermédiaire divin. Au-delà de toutes les explications théologiques articulées pour expliquer le sacrifice, le témoignage des fidèles montre que c'est au moment où sa victime est mise à mort qu'il répète les termes de l'échange : juste au moment de couper il formule le vœu qui motive son sacrifice. La mise à mort de l'animal, quand bien même elle est ici répétée "à la chaîne", constitue un moment d'intensité dramatique dans le déroulement programmé du rituel (dans le sacrifice grec, c'est le moment où le flûtiste s'arrête de jouer, où le sang de l'animal jaillit vers le ciel de la gorge tranchée, que retentit l'ololugmos – ou ololugè – le cri des femmes qui exprime à la fois l'angoisse de la mort et le triomphe de la vie). La mort de l'animal est le vecteur et le prix de la réalisation du vœu du fidèle. C'est dire qu'il se représente la déesse comme la puissance qui détient la clé de la réussite : originellement, c'est la puissance de la fécondité. "Le sang représente la vie. La vie, le sang, c'est l'âme..." "Le sang retourne à la terre. Il appartient à la terre." C'est la signification du kabarlon : Karli est une divinité terrestre. Les sacrifices de cabris et de coq, en lien avec l'activité agricole des engagés et de leurs descendants, traduisent une vision énergétique de la santé ou de la fortune. Le fidèle est convaincu que le sacrifice, exécuté selon les règles, est en mesure de toucher et d'obliger le dieu invoqué.

Source : Quotidien de la Réunion (photographie : Philippe Chan Cheung)

[L'usine de Bois Rouge et le cortège des fidèles : la machine et la chair.

Le sang qui circule dans les veines des champs / la pulsation humaine, anachronique, anatopique, géographiquement déplacée / cette chair vivante arrachée à l'Inde, transplantée... en arrière-plan : la machine à broyer la canne...]

Documentation

"Les Indiens de la Réunion. Entre Hindouisme et Catholicisme"

Claude Prud'homme, 1987, in Les relations historiques et culturelles entre la France et l'Inde, XVIIe-XXe siècles (Actes de la Conférence internationale France-Inde de l'AHIOI, 21-28 juillet 1986), AHIOI, Archives départementales de la Réunion, Sainte-Clotilde.

Le milieu du XIXe siècle voit un développement spectaculaire des congrégations missionnaires qui accompagne l'expansion démographique et coloniale des pays européens (voir : Que signifie "Porter la bonne parole" ? Mission et colonisation). Cette fièvre missionnaire a pour objet (inconscient) de convertir l'autochtone au système de parenté des sociétés stratifiées qui "exportent" des hommes en mesure d'exploiter les richesses naturelles. Ces missions animées par la conviction de "la supériorité et [de] la vocation universelle du catholicisme", note Pr., ont pour vocation "d'étendre le royaume de Dieu". Dans cette entreprise, l'altérité culturelle est incompréhensible.

"Dans les ténèbres de la gentilité" : "À l'île de la Réunion, écrit un jésuite cité par Prud'homme, colonie française et diocèse catholique, le paganisme de l'Inde a certains jours ses solennités sataniques. Les trois premiers jours de l'année sont des jours de vraies saturnales pour ces multitudes d'Indiens venus ici pour les travaux de l'agriculture et dont la plupart sont idolâtres. Les rues de nos villes, les grandes routes sont remplies de groupes payens où l'on voit le démon représenté, non point par des tableaux ou des statues, mais par des êtres vivants, ornés de colifichets, le corps à peu près nu et peint de couleurs horribles quelquefois avec des cornes et une queue. La foule lui rend hommage, au son d'une musique adaptée à cette adoration infernale et à ce misérable spectacle. Des simulacres de temples, de pagodes, sont aussi transportés processionnellement, renfermant des idoles, devant lequelles brûle l'encens." (R.P. Etcheverry, 1er janvier 1864, cité par Pr. : 253).

Difficulté de convertir l'Indien : bien qu'"au service d'un maître catholique, dans un pays catholique, au milieu de toutes les pompes du catholicisme" note Mgr Maupoint en 1858, qui voit ces éléments comme des éléments facilitants. Mais "l'indien a sa religion qu'il a sucée avec le lait de sa mère" remarque le même (258).

Antoni Ponnu Dorai, s. j. : Enquête sur le monde Indien (rapport de 1973 ? s. d.)

Le diocèse décide de créer une "mission permanente de l'intérieur" à l'intention des Indiens du chef-lieu dans une chapelle dédiée à Saint Thomas. Ce sont des jésuites venus du Maduré et parlant la langue tamoule qui tiennent cet office. "En 1853, le Père Joseph Cury et en 1855 le Père Charles la Roche, plus tard le Père Romain : tous jésuites de la Mission du Maduré, viennent à la Réunion pour commencer la "Mission des Malabars". Ils connaissaient le Tamoul et savaient que ce peuple Tamoul descendait d'une caste très basse [...] Il convertirent et baptisèrent presque tous les mourants. Après la mort de ces Pères, la Mission Indienne ne fonctionna plus faute de prêtres connaissant la langue Tamoule ainsi que le peuple. De ce fait, en 1881, la majorité des Malabars était encore non baptisée." [...] En 1881, "l'immigration des paysans indiens stoppa et les immigrants qui retournèrent en Inde à l'expiration de leur contrat ne furent pas remplacés. La majorité des Malabars qui retournèrent en Inde n'étaient pas baptisés. Les anciens chrétiens comme ceux qui se convertirent à la Réunion tous les Malabars catholiques restèrent à la Réunion." (page 6) Mais la paroisse s'étiole, le jésuite doit tenir, de fait, un ministère itinérant dans les plantations. La paroisse de Saint-Thomas est finalement reprise par les spiritains.

Ils sont absorbés "graduellement par le mariage dans une Communauté non-malabar mais catholique. De là la tentation de se faire baptiser, eux et leurs enfants, par pure convenance sociale. En même temps ils voient que le baptême les met en égalité avec les catholiques. Le baptême est considéré comme une promotion sociale". Il permet d'acquérir un nom chrétien ou un nom créole.

"Les Malabars ont gardé tout le temps une attitude typiquement indienne : ils sont des hommes essentiellement communautaires. Ils vivent en relation étroite avec leurs aînés et leurs parents ; très souvent ils sont établis dans une famille qui réunit deux ou trois familles, souvent alliée par le mariage." (7)

Notation de traits qui semblent "très étranges parce que d'origine récente" une volonté d'afficher une appartenance indienne dans la quotidienneté par des images (de Gandhi, de Nehru, des vedettes du cinéma indien) "Les femmes du peuple cherchent à imiter la manière de faire de ces stars dans leur habillement et leur coiffure. Il ont beaucoup de disques indiens qu'ils font jouer et qu'ils écoutent, même s'ils ne comprennent pas un mot." (8) "Je pense qu'il y a dix ans, toutes ces images, ces manières indiennes de s'habiller et de se coiffer ne devaient pas exister, ce ne sont pourtant pas des reliques des ancêtres pour la génération présente et ces détails ne [les] montre pas pour ce qu'ils sont, pour les Malabars de la Réunion." "Pourquoi cet intérêt si brusque ?"

Langue et tradition étant perdus, c'est le temple et c'est la religion qui deviennent le lieu et le moyen d'affirmer la conscience communautaire et l'identité. (8) "Ne connaissant pas le Tamoul, il ne peut ni prier ni comprendre les cérémonies faites en Tamoul ou Sanscrit, dans les cas où un vrai prêtre fait les cérémonies. Il assiste donc à la cérémonie par sa seule présence physique [...] Il est très frappé par les figures grotesques des idoles : aussi pour lui toute la cérémonie devient un mystère qui inspire la révérence craintive et qui est doué d'un pouvoir surnaturel." (10) Le prêtre malabar est affecté d'un pouvoir magique comme un sorcier. (11)

"34 temples ont été visités et 29 "prêtres Malabars" du pays ont été contactés ainsi que 5 vrais prêtres Malabars de l'Ile Maurice." (11)

"La physionomie de la religion Malabar à la Réunion" :

"C'est l'hindouisme populaire à son niveau le plus vulgaire, rempli de superstitions.

Il n'y a pas un seul "vrai prêtre" de la religion Malabar à la Réunion. Quiconque a construit un temple ou a reçu un temple de ses aïeux, officie comme prêtre de ce temple. Il n'a aucune instruction en ce qui concerne le temple. Il ne sait pas la langue indienne ni le sens des prières qu'il dit ou des cérémonies qu'il exécute. Il répète souvent quelques prières jaculatoires apprises avec ses aïeux. Il sait quelques mots de Tamoul qui ont rapport aux objets utilisés pendant les cérémonies. D'ailleurs il ne sait rien et organise les cérémonies comme cela lui plaît. Il n'y a aucune unité et uniformité. Pour lui, être prêtre, c'est avoir quelque fortune et une réputation dans cette localité." (11)

Serait-il souhaitable qu'un Missionnaire aux connaissances approfondies et objectives de toutes les coutumes Malabares, soit à leur service pour les conduire à vivre plus chrétiennement ? Constituer une Mission Malabar serait-ce nécessaire et utile ?" (15)

En fait, l'hindouisme jouit d'une certaine tolérance : les engagistes, "avant tout soucieux de préserver la bonne marche des exploitations respectent la liberté de culte de leur main-d'œuvre". Les obstacles viendront de l'autorité coloniale qui cherche à limiter un regroupement des Indiens susceptible de servir à une action revendicative.

Le chef du service de l'immigration en 1893 :

"La population immigrante indienne [...] n'est plus guère sollicitée pour le rapatriement, elle a le goût de la propriété foncière et s'élève graduellement au-dessus de la classe correspondante créole qui ne peut rien produire et ne sait rien prévoir." Il regrette qu'on n'ait pas cherché depuis longtemps à "l'attacher au sol par le catholicisme qui seul pouvait le moraliser et le retenir sur nos établissements agricoles." (extrait du rapport de M. Malcor, protecteur des immigrants, 1893, Pr, p. 259)

Le catholicisme pour l'intégration, l'hindouisme pour la fidélité aux ancêtres.

C'est précisément ce programme – à la double appartenance près – que le pragmatisme des engagés va réaliser.

L'enracinement et l'acquisition foncière à la Réunion en même temps que le renoncement au rapatriement engagent un double devoir qui n'est contradictoire qu'en théologie : une fidélité première aux cultes qui perpétuent la mémoire des ancêtres et une conversion "légaliste" à la société d'accueil. Les engagés ne comprenant pas l'interdiction qui leur est faite de continuer à pratiquer les rites importés : au plan de la religion populaire (qui ne fait pas de théologie) il n'y a pas de contradiction entre les dieux invoqués.

"Dès lors, note Prud'homme, les Indiens sont devenus catholiques mais sans s'identifier généralement à cette religion à laquelle ils ne donnent pratiquement pas de prêtres et de religieux, ni beaucoup de militants laïcs." (260)

L'évolution récente : l'intégration ne passe plus par le catholicisme qui a cessé d'être un principe unificateur de la société réunionnaise. L'Eglise réunionnaise s'interroge à partir des années 60 sur la résistance de l'hindouisme. À la faveur de la départementalisation, la reconnaissance de la créolité émerge en même temps que les revendications identitaires non chrétiennes.

Après avoir fait référence à la question du jésuite indien, Pr. constate :

"Renouant avec le dialogue amorcé au 17e siècle, la missiologie catholique s'interroge sur les convergences possibles avec l'hindouisme. Les Réunionnais d'origine indienne ont improvisé pour leur part des réponses qui n'obéissent pas aux critères reconnus d'orthodoxie. Leur conception du péché, leur croyance dans les "Bon diés", leur démarche dans les pélerinages notamment à Saint Leu, s'écartent du modèle prêché par le clergé. Ces conduites ont été appréciées dans le passé uniquement en termes d'écart par rapport à la norme. Elles peuvent être appréciées aujourd'hui comme des essais de réappropriation d'un christianisme inaccessible dans sa formulation initiale. Inversement elles révèlent des tentatives pour intégrer à l'hindouisme des valeurs rencontrées dans le christianisme. (262)

Ne pas confondre religion populaire et théologie...

Voir : note de lecture de l'ouvrage de B. Boutter sur le pentecôtisme.

Remarques – hypothèses de travail...

Plutarque, Sur la disparition des oracles, 17.

Quant à la mort des êtres de cette sorte, voici ce que j'ai entendu dire à un homme qui n'était ni un sot ni un hâbleur. Le rhéteur Emilien, dont certains d'entre vous ont suivi les leçons, avait pour père Epitherses, mon compatriote et mon professeur de lettres. Il me raconta qu'un jour, se rendant en Italie par mer, il s'était embarqué sur un navire qui emmenait des marchandises et de nombreux passagers. Le soir, comme on se trouvait déjà près des îles Echinades, le vent soudain tomba et le navire fut porté par les flots dans les parages de Paxos. La plupart des gens à bord étaient éveillés et beaucoup continuaient à boire après le repas. Soudain, une voix se fit entendre qui, de l'île de Paxos, appelait en criant Thamous. On s'étonna. Ce Thamous était un pilote égyptien et peu de passagers le connaissaient par son nom. Il s'entendit nommer ainsi deux fois sans rien dire, puis, la troisième fois, il répondit à celui qui l'appelait, et celui-ci, alors, enflant la voix, lui dit : « Quand tu seras à la hauteur de Palodes, annonce que le grand Pan est mort. »

« En entendant cela, continuait Epitherses, tous furent glacés d'effroi. Comme ils se consultaient entre eux pour savoir s'il valait mieux obéir à cet ordre ou ne pas en tenir compte et le négliger, Thamous décida que, si le vent soufflait, il passerait le long du rivage sans rien dire, mais que, s'il n'y avait pas de vent et si le calme régnait à l'endroit indiqué, il répéterait ce qu'il avait entendu. Or, lorsqu'on arriva à la hauteur de Palodes, il n'y avait pas un souffle d'air, pas une vague. Alors Thamous, placé à la poupe et tourné vers la terre, dit, suivant les paroles entendues : « Le grand Pan est mort. » A peine avait-il fini qu'un grand sanglot s'éleva, poussé non par une, mais par beaucoup de personnes, et mêlé de cris de surprise. »

« Comme cette scène avait eu un grand nombre de témoins, le bruit s'en répandit bientôt à Rome ; et Thamous fut mandé par Tibère César. Tibère ajouta foi à son récit, au point de s'informer et de faire des recherches au sujet de ce Pan. Les philologues de son entourage, qui étaient nombreux, portèrent leurs conjectures sur le fils d'Hermès et de Pénélope. »

Et Philippe vit son récit confirmé par plusieurs des assistants, qui l' avaient entendu raconter à Emilien dans sa vieillesse.

(traduction Flacelière).

L'époque de Tibère est marquée par un certain nombre de prodiges qu'on peut vraisemblablement interpréter comme l'indice d'une crise de la conscience religieuse. La mise en corrélation de la mort du grand Pan et de l'agonie du Christ n'est évidemment pas le fait des "philologues" de Tibère, ainsi entouré car il craignait les oracles (Tacite, Ann., I, 67 ; Suétone, Tib., 63).Voici ce qu'écrit Tertullien (en 197) de Tibère, à propos des troubles de Palestine (Apologétique, V, 1-2) :

1. [...] Il existait un vieux décret qui défendait qu'un dieu fût consacré par un imperator, s'il n'avait été agréé par le sénat [...] 2. Donc Tibère, sous le règne de qui le nom chrétien a fait son entrée dans le siècle, fit rapport au sénat sur les faits qu'on lui avait annoncés de Syrie-Palestine, faits qui avaient révélé là-bas la vérité sur la divinité du Christ, et il les appuya le premier par son suffrage. Le sénat, ne les ayant pas agréés lui-même, les rejeta. César persista dans son sentiment et menaça de mort les accusateurs des chrétiens."

C'est vraisemblablement Eusèbe de Césarée (~265 – † ~340) qui, le premier (Préparation évangélique V, 17,13), conçoit ce scénario, assimilant Pan et les démons chassés par le Christ :

"Il vaut la peine de rechercher l'époque de la mort de ce démon. C'est l'époque de Tibère, époque à laquelle il est écrit que Notre Sauveur, vivant parmi les hommes, chassa loin de la vie des hommes toute la race des démons (pân génos daimonon). A tel point que certains démons se jetèrent à ses genoux et le supplièrent de ne pas les livrer au Tartare. Ainsi donc on connaît l'époque de la purification des démons, qui n'est pas éloignée du temps mentionné ; tout comme la suppression des sacrifices humains suivit de peu la proclamation de la bonne nouvelle."

Selon cette interprétation, Pan résumerait la totalité des démons, les dieux ou demi-dieux du polythéisme gréco-romain chassés par le Christ. Rabelais, lui, au chapitre XXVIII du livre IV de Pantagruel, voit dans la figure de Pan, "le grand Pasteur", la figure du Christ "qui fut en Judée ignominieusement occis par l’envie et l’iniquité des pontifes, docteurs, prêtres et moines de la loi mosaïque", "notre unique Servateur [qui] mourut lès Hierusalem, régnant en Rome Tibère César".

L'annonce de la mort de Pan, c'est de quelque façon qu'on l'interprète, la fin du paganisme, la mort des "démons", des "esprits", la fin des possessions, des sacrifices...

Les Grecs appelaient Pan le dieu chèvre ou bouc. Dans le Cratyle (408 a-d) Platon renchérit sur l'homonymie (Pán - Pân) en opposant la totalité que l'idéalité du langage rend accessible (le discours est mesure de rouler sur tout et de tout mettre en circulation) à la brutalité de la vie humaine (grossière et bestiale : kai trakhu kai tragikon - expresssion intraduisible... il faudrait conserver le mot "bouc" dans la traduction). Ainsi Pan est-il ce qu'il y a de plus relevé et ce qu'il y a de plus bas. Dans les Hieroglyphica d'Horapollon ["Étude sur les hiéroglyphes d'Horus Apollon Niloüs, publiée en langue égyptienne et traduite en grec par Philippe"] on lit que, lorsque l'écriture égyptienne veut signifier la fécondité prolifique d'un homme, elle utilise l'image du bouc :

["48. Comment ils représentent le membre viril d'un homme prolifique.]

Quand ils veulent représenter le membre viril d'un homme prolifique, ils peignent un bouc et non pas un taureau. Car ce dernier ne saillit pas avant d'avoir un an, tandis que le bouc. s'accouple dès qu'il est âgé d'une semaine. Il n'émet, il est vrai, qu'un sperme stérile et dépourvu de germes fécondants, mais il saillit quand même plus tôt que tous les autres animaux."

L'Epimedium sagittatum (Yin yang huo ; Horny Goat), "herbe de bouc", est réputée accroître le désir vénérien. Pan, dieu de la nature représenté par un bouc, "symbole de la nature pécheresse" selon Claudel (Un Poète regarde la Croix, 1938, p. 54), est le symbole polyvalent d'une sexualité débridée et de satanisme.

Le Sabbat des sorcières par Francisco Goya (1797)

L'interprétation du sacrifice : unité de la "religion populaire"

"Ils s'imaginent que les dieux ont été engendrés, et comme eux ont des vêtements, une voix et une forme."

(Xénophane, Die Frag. d. Vors. de Diels, p. 49, frgt 14).

"Les Ethiopiens disent que les dieux ont le nez camus et la peau noire, et les Thraces qu'ils ont les yeux bleus et les cheveux roux. Si les bœufs et les chevaux avaient des mains et s'avisaient de dessiner et de faire des œuvres d'art comme les hommes, les chevaux représenteraient leurs dieux sous la forme de chevaux, les bœufs sous la forme de bœufs, et dessineraient leurs corps sur le modèle du leur."

(Xénophane, ibid., frgt 15-16)

"Les hommes cherchent en vain à se purifier avec le sang dont ils sont souillés, comme si on cherchait à se laver avec de la boue après avoir marché dans la boue."

(Héraclite, fragment 141, ed. Pradeau).

"Les autels une fois dressés, les prières et les vases d'eau lustrale établis, on amène des victimes : le laboureur conduit le bœuf qui a traîné sa charrue ; le berger, son agneau ; le chevrier, sa chèvre ; celui-ci, de l'encens ; celui-là, un gâteau ; le pauvre se rend le dieu favorable en lui baisant la main droite ; les sacrificateurs, car je reviens à eux, couronnent l'animal, après avoir examiné avec soin s'il n'est pas impur, de peur de faire un mauvais sacrifice, le conduisent à l'autel et l'égorgent sous les regards du dieu ; et, tandis qu'il mugit avec douleur, présage naturellement favorable, ils mêlent à ce son lugubre les accords de la flûte sacrée. Comment douter que les dieux ne soient ravis de ce spectacle !

(Lucien, Sur les sacrifices, 12)

"Tant de superstition accréditée dans l'esprit du vulgaire a moins besoin,

selon moi, d'un censeur, que d'un Démocrite et d'un Héraclite :

l'un, pour rire de la folie des hommes ; l'autre, pour pleurer sur leur ignorance."

(Lucien, Sur les sacrifices, 15)

" les hommes ont une tendance universelle à concevoir tous les êtres à leur ressemblance et à transférer à tous les objets les qualités auxquelles ils sont habitués et familiarisés et dont ils ont une conscience intime. Nous découvrons des visages humains dans la lune, des armées dans les nuages ;

et si nous ne corrigeons pas par l’expérience et la réflexion notre penchant naturel, nous accordons malveillance et bienveillance à tout ce qui nous apporte mal ou bien.

De là, la fréquence des prosopopées dans la poésie, qui personnifient les arbres, les montagnes et les rivières et qui attribuent aux éléments inanimés de la nature des sentiments et des passions "

(David Hume, Histoire naturelle de la religion, Vrin, 1971, p. 48

La première question à laquelle il faut tenter de répondre est : qu'est-ce la croyance (au sens "populaire") ? Que signifie le fait d'attribuer à une entité supra-naturelle un pouvoir sur le cours des choses et précisément sur celles qui affectent le croyant ?

La croyance religieuse consiste banalement dans le fait de conférer à une cause extérieure, anthropomorphe, un pouvoir sur l'ordre des choses et, d'abord, sur les fortunes et les infortunes de la vie humaine. L'univers du croyant paraît être ainsi un monde sous contrôle où l'œil est partout. Le croyant est surveillé, épié. Si tout est sens, tout est œil, intention. L'intimité n'existe pas, le corps est un livre ouvert. Le croyant est un être nécessairement et panoptiquement exposé.

L'œil de qui ? Tout est là... ("avoir l'œil", se protéger du "mauvais œil", etc.)

La conscience, le sentiment d'être épié, c'est sans doute la conspécificité, le destin d'appartenance. Prévalence de l'émotion sur la cognition. La contagion est la preuve de l'appartenance, elle révèle la communauté qui était déjà là. Si ce qui spécifie l'espèce, c'est la réflexivité, la conspécificité doit s'exprimer chez l'homme par le sentiment, la présence du regard. Si voir, c'est partager, être-en-corps, être vu fait partie de l'identité humaine.

Deux catégories principales d'"inquisiteurs" :

- voisins et parents (jalousie) ;

- esprits maléfiques (défunts).

L'œil était dans la tombe et regardait Caïn...

Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,

Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,

Et qui le regardait dans l'ombre fixement.

(La conscience, dans la Légende des siècles)

Edifier un ensemble de protections contre le mal et mettre en place un rapport de forces favorable avec les esprits hostiles. Il faut composer. La vulnérabilité du croyant engage aussi sa capacité d'action dans ce monde ouvert.

Concernant les défunts et les dieux, on peut les identifier par ce qu'ils "veulent". Au risque de blasphémer on pourrait dire : ce sont des "prédateurs", des amateurs de viande... Le sacrifice animal est ce qui semble les satisfaire le plus communément.

L'échange : la formulation d'un vœu : "Dans ta tête tu dis... C'est au moment, juste au moment de couper, c'est là que tu penses... (informateur qui signifie que la mise à mort de l'animal est le moment névralgique de l'échange)

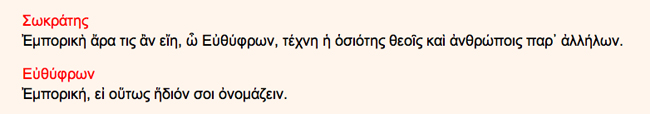

"Socrate : – La sainteté, mon cher Euthyphron, est donc une espèce de commerce entre les dieux et les hommes ?

Euthyphron : – Un commerce, si tu veux l’appeler ainsi.

Socrate : – Je ne le veux pas, si ce n’en est pas un réellement ; mais, dis-moi, quelle utilité les dieux reçoivent-ils des présents que nous leur faisons ? Car l’utilité que nous tirons d’eux est sensible, puisque nous n’avons rien qui ne vienne de leur libéralité. Mais de quelle utilité sont aux dieux nos offrandes ? Sommes -nous si habiles dans ce commerce, que nous en tirions seuls tous les profits ?"

L'échange : exta et fressure, la graisse...

L'enracinement par le sang de victimes tirées de la "cour".

Voir cit. de Julien l'empereur, Sur la mère des dieux :

"Les sacrifices d'honneur" n'admettent que "des mets susceptibles d'être partagés entre les dieux et nous aux banquets sacrés". "Les poissons sont exclus de tels sacrifices, parce que nous ne nous occupons ni de la nourriture ni de la multiplication des ces animaux, et que nous n'en formons point de troupeaux, comme des bœufs ou des brebis : au lieu que ces derniers, vivant et se multipliant par nos soins, sont également utiles à nos usages domestiques". Œuvres complètes de Julien l'Empereur traduites pour la première fois du grec en français, (Œuvres complètes de Julien l'Empereur traduites pour la première fois du grec en français [...] par R. Tourlet, tome deuxième, Paris, 1821, Moreau, p. 33-34)

Forme de communication des hommes avec la divinité, assurance de fertilité de la terre et de la fécondité des hommes.

Voir les deux enquêtes faites à Maurice en 1975 et en 1995 sur la pratique religieuse populaire en milieu christianisé (qui révèle des faits connus et, par là même, quelques invariants).

Chapitre III de l'ouvrage de Danielle Palmyre : Culture créole et foi chrétienne, Lumen vitæ, 2007.

Le monde créole est perçu comme un monde chrétien. Sa pratique dévotionnelle est chrétienne, saints, grottes, pélerinages... "cependant, des pasteurs et des observateurs avisés [ont] remarqué que la dynamique globale de la religion populaire créole ne s'inspirait pas du christianisme." (85) C'est de ce constat (et de cette inquiétude : "l'importance des enjeux a conduit le diocèse de Port-Louis à réagir") que procèdent les deux enquêtes référencées.

"Un credo de base : le mal existe" (85) Ce que le croyant dirait de Dieu (Dieu existe), le pratiquant de la religion populaire créole le dit du Mal, conclut P. (86). Il y a une antériorité du mal sur le divin et la pratique religieuse se révèle très largement défensive. L'univers créole est un monde persécutif et les protections y sont de tous ordres : plantes, "médicaments", "garanties"... L'infortune, la maladie, la jalousie, l'envie... oppressent et obligent à dresser autour de soi un système dual fait de défense et de propitiation.

Large concordance avec le constat des autorités ecclésiastiques au XIXe siècle...

Dans son Dictionnaire de Théologie à l'usage des gens du monde (1858), l'abbé Jacquin énumère les "abus qui se glissent dans l'invocation des saints". Il déplore que "le peuple marque beaucoup plus d'ardeur pour obtenir les biens du corps et d'autres avantages temporels par l'intercession des saints que pour obtenir les grâces nécessaires au salut de l'âme." "On s'imagine [aussi] qu'un saint a tellement le crédit d'obtenir de Dieu la guérison de certaine maladie qu'un autre saint ne peut obtenir la même faveur. [...] Rien n'est plus ridicule et plus contraire à l'idée que nous devons avoir des saints que ce privilège exclusif de guérir certaines maladies." De surcroît, "il arrive quelquefois que les peuples se forgent de faux saints qu'ils invoquent. Du temps de saint Martin, les peuples de la Touraine invoquaient comme un martyr un voleur exécuté pour ses crimes [...] Dans un autre diocèse de France, on allait au tombeau du chien d'un seigneur, nommé Ganelon, comme à celui d'un saint, et le peuple l'appelait Saint Ganelon." (pp. 467-68) Ces remontrances visent les invariants de la "religion poulaire" où tout est signe.

La parodie d'Aristophane et le "rationalisme" de Jean Chrysostome :

Parmi les services que les oiseaux rendent aux mortels, le Choryphée des Oiseaux énumère – le mot "oiseau" signifiant aussi "présage" en grec – toutes ces circonstances où l'homme crédule est en attente de signes : "Un augure pour vous est un oiseau, un éternuement oiseau ; une rencontre fortuite oiseau ; une voix entendue oiseau ; un serviteur croisé par hasard oiseau ; le braiement d'un âne oiseau ! [...] (Ois. 720 s.)

Jean Chrysostome, dans une homélie : "Mille craintes remplissent leur âme. Ainsi ils diront : "Un tel est le premier que j'ai rencontré en sortant de la maison : des maux innombrables forcément vont m'arriver" ; ou "Comme je sortais, mon œil droit s'est mis à danser : signe de larmes". Qu'un âne vienne à braire, un coq à chanter, quelqu'un à éternuer, ou n'importe quoi, étreints par mille craintes, ils soupçonnent tout ! (Homélies, 12)

La religion populaire est tout sauf doctrinale. Il y a bien un Dieu tout-puissant, mais lointain. La religion populaire est une affaire de vie quotidienne. Les (p)tits bondié sont des agents, proches et fiables, pour retrouver ses clés ou réussir le permis de conduire, et ceux de la main gauche, d'une invocation plus périlleuse mais eux aussi de secours pour se protéger de l'infortune, se libérer d'un sort ou de l'emprise d'un esprit – ou pour nuire. Elle est aussi étrangère aux catégories de la psychologie classique. Son espace propre se déploie dans la non adéquation entre la clôture physique de la personne, son corps, et sa clôture psychique, son esprit (adéquation dont la construction cognitive apparaît comme l'effet d'une suspension de ce mode d'être au monde caractérisé par l'intrication des êtres et des identités). La personne, loin d'être cette "forteresse" qui fonde l'unicité juridique et la responsabilité du sujet, comme le voudrait la psychologie officielle, est exposée. Elle ne s'appartient pas et elle est d'autant plus vulnérable qu'une part de sa substance est détenue par d'autres : parents, alliés, voisins, esprits... La personne est d'abord un corps, siège et enjeu, avec son cortège de symptômes et ses maladies, de la compétition sociale. Le vécu du monde et de l'environnement se fait dans une immersion collective où le corps est médium, émetteur et récepteur. En fait, c'est le groupe qui est corps et l'individu membre de cette substance commune. Loin d'être compris comme un ensemble d'organes, tel quel la biomédecine l'envisage, à merci ("Notre corps est notre jardin et notre volonté le jardinier", Othello) et réparable, comme le serait un instrument, le corps a une fonction sociale que mettent en évidence l'émotion et sa contagion. En réalité, il n'apparaît guère ou pas de réserve, d'intériorité dans la représentation traditionnelle de la personne et l'émotion, c'est-à-dire la communication, y est constitutive.

Il y a une corrélation entre la situation de communication permanente et la réceptivité émotionnelle. Ce sont des propriétés ou des modes d'être de l'appartenance au groupe. Il n'y a pas de différence irrémédiable entre le monde et soi. Cette situation est héritée phylogénétiquement d'une configuration où l'empathie avec le groupe est congruente avec l'empathie avec le monde.

On admettra l'idée que la croyance de cet ordre est plus profondément ancrée dans l'esprit humain, révélant une sédimentation plus ancienne, que la croyance issue d'une théologie (élaborée). Son intérêt est "primitif" et renvoie sans doute à un configuration émotionnelle associée à une écologie pré-néolithique, pré-théologique. (Voir la maîtrise de la reproduction de la reproduction animale, la domestication, et les "orants"...)

Peut-on poser que la croyance naturelle et la croyance "théologisée" correspondent respectivement aux deux cablages amygdaliens... ?

Supériorité de l'émotion sur la cognition : rapidité (réflexe), contagiosité, croyance "populaire".

Supériorité de la cognition sur l'émotion : rationalisation, transmission spécialisée, théologie.

[Amygdale, lobule cérébral (pair) en forme d’amande (d’où son nom), voisin de l’hippocampe, spécialisé dans la capacité à ressentir et à percevoir les émotions comme la peur. (La stimulation chirurgicale de l’amygdale engendre un sentiment confus de danger imminent et la peur ; les victimes d’accidents vasculaires cérébraux qui affectent cette structure ne reconnaissent pas les émotions faciales de la peur...) L’amygdale, qui semble avoir en charge les “questions vitales” (danger, nourriture, reproduction, communication intraspécifique primaire), est connectée à d'autres structures cérébrales : l’hippocampe, le thalamus sensoriel, l’hypothalamus, le septum, le tronc cérébral, le cortex sensoriel et le cortex préfrontal.]

Les différents modes opératoires de ce “cablâge” révèlent l’amygdale dans son rôle de gestion des urgences vitales. L’information en provenance d'un stimulus externe peut en effet arriver à l’amygdale de deux façons différentes : par une voie courte, rapide mais vague, en provenance directe du thalamus sensoriel, et par une voie longue, plus lente mais précise et circonstanciée, qui passe par le cortex. L’intérêt évolutif de la voie courte est évidemment de précaution, soit de préparer l’organisme à faire face au danger avant toute expertise (thalamique, puis corticale) du stimulus en cause.

L’amygdale réagit aux signaux de danger et de détresse. Et gère ce que nous appelons banalement les peurs “instinctives” : la phobie des serpents, par exemple. Avec, d’ailleurs, un système dual – ocytocine-vasopressine – dont la nature a récemment été mise en évidence (Huber et al. 2005). Elle assure sécurité et communication. La voie courte (supra) étant propre à l’administration des situations de surprise, elle anticipe aussi le sens “vital” des mots. Ainsi, une expérience conduite sur des patients épileptiques (le traitement de certaines formes d’épilepsie justifie la pose d’électrodes intracérébrales et constitue une voie d’accès à la connaissance de cette région inférieure du lobe temporal) montre-t-elle que la valeur émotionnelle d’un mot peut être perçue avant son sens. À la différence d’un mot émotionnellement neutre, un mot connoté “danger” (e. g. le mot “poison”) affiché pendant 29 millisecondes au milieu d’une série de signes dénués de sens (technique de l’amorçage masqué) provoque une activité électrique de l’amygdale. (Naccache et al. 2005) Quand il s’avère que la voie courte n’était pas la bonne : e. g. le tuyau d’arrosage pris pour un serpent ou le tigre empaillé introduit dans la réserve des chimpanzés, qui déclenche d'abord des cris de frayeur et de menace puis, quand il se révèle n’être qu’un “tigre de papier” est bientôt réduit en charpie, chaque chimpanzé mettant un point d’honneur à venir donner le coup de pied de l’âne au roi des animaux...

Le cerveau reptilien agit toujours selon des schémas rigides et stéréotypés : la fuite est un tel mécanisme réflexe de survie. Le noyau amygdalien en particulier commande l’agressivité et la maîtrise du territoire... Il est supposé engendrer les comportement compulsifs ou obsessionnels : la soumission à des routines ou à des rituels...

Récurrence, dans le vécu de la religiosité populaire, de situations de peur ou d'oppression. En première ligne : la présence des morts. Que signifie-t-elle ? Les morts, les esprits, sont l'archétype même de l'intention qui menace... Détachée de tout support corporel, l'intention de l'"esprit" est invisible puisqu'elle est sans visage. Mais pourquoi les morts détiennent-ils la clé de la prospérité des vivants ? C'est aussi le statut ontologique de l'"œil" (du "mauvais œil"), invisible et omniprésent. C'est l'intention mauvaise matérialisée. La "chose" trouvée à la croisée des chemins, ou jetée dans la cour est ainsi le support matériel de cette intention maléfique.

L'envie et la jalousie... La parenté est souvent la scène de ces conflits "sorcellaires". Jalousie, héritage, économie. Les succès, comme l'infortune, sont attribués à la sorcellerie.

Dans cet état de vulnérabilité et de "paranoïa" extrême ("amygdalienne"), tout ce qui bouge est une menace, tout est sens et toute intention hostile...

Le corps-signe. La religion populaire fait du corps un vecteur social. La maladie est une maladie de la configuration sociale qui fait problème. Elle n'est détachable ni du malade ni de son environnement. Le corps est ainsi socialement investi et livre une symptomatologie de la relation sociale.

La production anthropologique concernant la Réunion est, statistiquement, une anthropologie de la maladie. Travaux d'infirmiers psychiatriques, de psychologues ou de médecins, d'ethnologues... Comme si le trouble psychique était la voie d'accès privilégiée à l'identité réunionnaise... (?)

C'est, de fait, souvent un problème d'identité, lié au métissage, à la perte de l'ancestralité, à la pression de l'environnement religieux officiel et à l'assimilation qui s'y manifeste.

Ce qui assaille le patient révèle à l'observateur étonné (spécialiste formé à l'étiologie bio-médicale, étranger, "zoreil") un monde persécutif, peuplé d'esprits et notamment l'emprise des morts sur la vie des vivants.

L'identité et sa crise : l'emprise du mort sur le vif...

Citations de B. Boutter. Le pentecôtisme est la "solution" à l'"oppression" des ancêtres... (voir note de lecture : Le Pentecôtisme à la Réunion).

La question qui taraude la pensée naturelle, c'est le devenir du mort. La fonction des secondes obsèques est de mettre un terme et de retourner cette inquiétude en sécurité.

Ce qui donne crédit au surréel : le rêve (personne ne met en doute l'existence matérielle des rêves), les phénomènes de possession ou de transe dont on ne peut nier les performances, les modifications de conscience liées à la prise d'hallucinogènes... Un monde surréel est ainsi éprouvé de manière occasionnelle ou rituelle.

De quoi ce monde surréel est-il fait ?

Il paraît être, essentiellement, la transposition du réel, plus exactement de ses attentes et de ses soucis.

Pour caractériser la psychologie de l'"homme traditionnel" par opposition à l'"homme rationnel" : on peut considérer cette affirmation (qu'on entend avec récurrence à propos du matériau ethnographique) : "L'homme traditionnel n'a pas peur de la mort, il a peur des morts ; l'homme rationnel n'a pas peur des morts, il a peur de la mort".

C'est parce qu'il croit aux esprits que l'homme traditionnel n'a pas peur de la mort. La mort, cette entrée dans le monde des morts, prolongerait cette communauté familière avec les esprits et ne fait pas l'objet de l'appréhension qui saisit l'homme rationnel à cette idée. Pour l'homme rationnel, en effet, la mort est un trou noir. Il n'y a rien après. Ces esprits familiers, compagnons de l'au-delà dans un au-delà qui n'existe pas ne sont évidemment d'aucun secours pour tempérer l'appréhension de la mort.

Ce que savent, ce qui touche les morts-ancêtres par priorité, et sans doute exclusivement, est ce qui a trait à l'ordre social et aux lois. Ce qui peut rester inconnu d'un vivant, concernant telle ou telle prohibition ne l'est visiblement pas de l'ancêtre, puisqu'on attribue la mauvaise récolte, la maladie... à une rupture inconnue d'une interdit et à sa sanction (rupture que le spécialiste rituel aura charge d'identifier et de réparer). À ce titre, les morts-ancêtres constituent une juridiction supérieure chargée de contrôler la régularité sociale. Ils sont comme une hypostase des différentes unités sociales et de leur interaction. Chaque lignée a des ancêtres, chaque famille un fondateur. L'ancêtre qui se manifeste est un proche qui parle au nom de la lignée.

Pourquoi le défunt est-il "encore plus grand mort que vivant" ? Quand il était vivant, on jouait à armes égales avec lui. Maintenant qu'il n'est plus, il est omniprésent et omnipotent. (?)

Le vivant, présent, animé / le cadavre en décomposition.

Pourquoi ce pouvoir est-il attribué aux morts et aux esprits ?

La place dévolue aux ancêtres : à Madagascar, les vivants construisent des maisons avec des matériaux périssables, l'utilisation de la pierre, l'inaltérable est réservé aux ancêtres, à la construction des tombeaux.

La peur des morts... Ce fait universel. On craint que le mort ne s'empare de la vie des vivants. On empêche donc le retour des morts. On le conduit au tombeau en faisant des zig-zags pour l'empêcher de retrouver le chemin du village, le deuilleur se recouvre de cendres, on porte un masque pour éviter qu'il identifie les vivants ou pour lui faire peur... (e. g. Zafimahavita : funérailles dans le Sud-est malgache). Ces précautions sont un indice de sa toute-puissance. Tout aussi classiquement, cette dangerosité peut être transformée en protection tutélaire après traitement rituel.

La peur des morts ; leur neutralisation. Les techniques sarcophages : une hypothèse sur l'anthropophagie rituelle (voir : chapitre 8.12 : La découverte de l’autre homme. Une « tant étrange tragédie » : le cannibalisme rituel dans le regard des voyageurs du XVIe siècle)

La constitution du panthéon populaire et sa logique.

Obéit aux lois linguistiques de ce que nous caractérisons comme "langage poétique", condensation, substitution, métaphore... A la finalité près, c'est ce qu'observe Freud quand il cherche à cp le langage du rêve. Absence de temps, toute-puissance de la pensée, etc. C'est le mode opératoire "basique" de notre empathie.(voir V. Gallese, "The roots of empathy", Psychopathology 2003 ; 36, 171-180).

Ce que nous prêtons aux dieux, c'est le monde intérieur que nous prêtons à nos semblables ou à nos proches. Le nôtre. A la différence près que, les dieux sont des "autres" spécialisés dans le traitement des maux et dans la distribution des succès.

Vivant dans un monde déjà habité, nous avons à composer avec les autres, la jalousie, la concurrence, la malveillance, le mal...

Le talon d'Achille du mal, c'est l'intention.

Une caractéritique de ce mode de pensée, c'est que rien n'est "naturel", tout est intentionnel. Ex. classique : même la mort ordinaire est suspecte, on cherche qui est cause de la mort, qui "en voulait" au défunt au point d'avoir souhaité sa mort... Le monde est ainsi pétri d'intentions. De même que le mort qui cherche à revenir peut être neutralisé et, à terme, changé en ancêtre, le mal, la maladie, personnifiés, peuvent faire l'objet d'un culte protecteur. On dresse un autel à la maladie (personnifiée), on lui fait des sacrifices. Car le mal a son talon d'Achille : il est intentionnel. On ne pourrait rien contre un mal "naturel", matériel, nécessaire... Si le mal n'était pas intentionnel, il serait inexpugnable. Mais l'intention peut être détournée, circonvenue, trompée voire "retournée" (comme un espion peut être retourné...). C'est le rapport de force entre ensorcelleurs et désensorceleurs.

Ce monde humanisé est donc un monde accessible, à portée de prières et de sacrifices...

La réponse à ces questions est en même temps une réponse – une impossible réponse – à la "maladie de civilisation" qu'est la dépression dans la société moderne. Si le rituel funéraire se révèle un dispositif adapté pour traiter la dépression, c'est dans la mesure où la dépression est une maladie de filiation. Dans l'univers mental de la tradition, la culture incorpore à l'identité une dette d'existence et la maladie accuse une rupture de paiement de ce devoir aux morts. Rendre l'homme traditionnel à sa culture, c'est le relier à nouveau à ses ascendants dans la dette première d'exister. Rendre le "dépressif" à sa culture, c'est lui donner, au contraire, les moyens de subsister dans cet état de solipsisme ou de déréliction qui le définit en tant que moderne. Il ne peut, sans se renier, renouer avec ses morts, ni retrouver la sécurité de la dépendance originelle sans renoncer à être. (extrait de : "Manger les morts" :Y a-t-il une relation entre les techniques de sépulture et la présence des morts parmi les vivants ?)

Le panthéon populaire, composé d'entités douées d'intention et susceptibles de recours, est ainsi une personnification de l'environnement physique et social (des éléments atmosphériques, des forces sociales), d'un monde où tout est intention.

Attribuer la vie et l'intention (voir expériences en psychologie).

Un capital d'assurance : l'animal domestique...

Un auteur de la fin du XIXe siècle a suggéré que la raison première de la domestication animale n'a pas été l'intention de se constituer un garde-manger sur pied, mais de se constituer une assurance, une caisse de secours ou un système tampon entre les puissances maléfiques et l'homme. Chez les Massa du Tchad, les bêtes du troupeau peuvent être nominativement affectées aux puissances de l'infortune et sacrifiées à la divinité en cause si celle-ci est supposée inspiratrice du mal qui frappe le propriétaire du cheptel.

Le qualificatif de surréel est relatif à une définition rationnelle, restrictive de la réalité.

Christianisme : déshumanisation de la nature (desexualisation de la nature) qui culmine dans le matérialisme.

L'interprétation de l'hindouisme, respectivement d'un missionnnaire jésuite (Lettres édifiantes et curieuses de la nouvelle mission du Maduré, par le P. J. Bertrand, 1865, Privat) et de l'abbé Dubois (tome 2 p. 289 s).

Le R. P. Bertrand, au R. P. de Ravignan. - Réponse aux questions proposées sur la religion des Indous. (Lettres, tome 2 p. 289 s.)

"…en résumé tous leurs dieux sont des libertins, leur religion est le libertinage divinisé"…

"Et voilà cette religion indoue, qui trouve des apologistes et des admirateurs dans des académies de l'Europe."

"Le dieu de Maduré est Sokka-lingam ou simplement Sokker ; sa femme est Minâtchi (les deux noms sont infâmes dans leur signification). Les concubines de Sokker sont Maddadeial, Piriidéial, etc., avec lesquelles il vivait habituellement, ne daignant rendre visite à son épouse qu'une fois par an, comme pour célébrer l'anniversaire de son mariage. Toute sa vie, et par conséquent les fêtes qui en retracent les divers traits ne sont qu'une suite de ses brouilleries avec l'épouse au profit de ses rivales, et la célébration de ces fêtes consiste dans le fac-simile de l'action qui en est le sujet."(203)

"… c'est toujours le Dieu porté sur son trône et se promenant au milieu de ses adorateurs. Imaginez ce trône, ou ce char pyramidal de quarante ou cinquante pieds d'élévation, orné de tout ce que la passion peut inventer de plus sale ; au troisième étage apparaît la statue grotesque du dieu, entouré de vingt-quatre brames et d'une troupe de bayadères ; le char est traîné lentement par mille dévots à travers une masse de cent mille fous, tantôt spectateurs immobiles d'admiration, tantôt eux-mêmes acteurs frénétiques de la fête. Et quelle fête ! O mon père ! vous me demandez s'il y a ici des mystères secrets et impurs, comme chez les anciens païens ? Oui, ce mystère existe avec toutes ses orgies ; l'homme est partout le même, et le démon n'a pas à changer sa tactique ; le mystère existe… avec cette différence qu'ici il n'est pas secret ; il s'accomplit au grand jour ! Mais tirons le voile sur ces scènes dégoûtantes… je vous épargne ces chants, ces cris confus, ce pêle-mêle où la distinction des castes est suspendue, ce désordre digne de l'enfer, etc. Or, ce qui se passe dans cette fête de Maduré est le fond de toutes les fêtes païennes de l'Inde." (294-295)

L'abbé J. A. Dubois[-Cœurdoux] (édition de 1825) Mœurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde.

"Les premiers [adeptes] sont généralement désignés sous le nom de Vichnou-baktas, qui signifie dévot de Vichnou, et les second sous celui de Siva-baktas, ou dévots de Siva ; on appelle encore les uns lingadaris, et les autres namadarys. Ces derniers noms leur viennent des marques distinctives qu'ils portent pour se faire connaître. Celles des dévots de Vichnou est la figure appelée nahman, qu'ils s'impriment sur le front : elle est formée de trois lignes, une perpendiculaire et deux obliques, qui, se réunissant à leur base donnent à ce signe la forme d'un trident ; la ligne du milieu est rouge ; les deux lignes latérales sont blanches et tracées avec une espèce de terre appelée nâman, d'où dérive le nom qu'on a donné à cette figure. La marque distinctive des dévots de Siva est ordinairement le lingam. Ils le portent quelquefois attaché à leurs cheveux ou à leur bras, renfermé dans un petit tube d'argent ; mais le plus souvent ils le suspendent à leur cou, et la boîte d'argent qui le contient leur descend sur la poitrine. (1)

Note (1) On ne saurait concevoir rien de plus obscène que ces deux signes du culte indien, le lingam et le nahman. Le premier représente verenda utriusque sexus in actu copulationis [...] Les deux lignes blanches du nahman, masculi liquorem seminalem significant ; la ligne rouge tracée entre les deux, feminæ fluxum menstruum fingit. tels sont les deux principaux emblèmes de la religion des Indiens !" (p. 147)

|

|

|