|

Les Compagnies des Indes et l'île de La Réunion

"La peine d'estre habitant"...

"A la fin du siècle, écrit Albert Lougnon, on ne savait plus bien de qui relevait Bourbon. Les directeurs de la Compagnie des Indes invoquaient les rétrocessions successives de Madagascar, des 'forts et habitations en dépendant', pour affirmer avec véhémence que Mascarin ne leur appartenait pas, pour assurer qu'ils n'avaient jamais rien prétendu en faire et qu'ils n'en voulaient pas user à l'avenir 'étant trop loin de l'Europe et trop près des Indes… n'y ayant nul abri, mauvais ancrage, des courants affreux '" (Les directeurs de la Compagnie des Indes à Pontchartrain. Paris, 9 février 1698, AOMN, C2 f° 11, cité par Lougnon, L'île Bourbon pendant la Régence, Desforges Boucher, les débuts du café, Paris : Larose,1956, p. 16-17). En 1710, "il n'y a que le quart des étendues concédées qui soient en culture" (Mémoire de la Cie à Parat, Recueil, cité par Mas, 1971, op. cit. p. 53). "Les quelques 1500 personnes qui habitent l'île en 1715, conclut Lougnon, l'historien du café, passionnées de chasse et de pêche, aussi bien les maîtres que les esclaves, paraissent réfractaires à tout effort et sont dépourvues de toute initiative." "Ce rocher qui lui est à peu près inutile, la Compagnie des Indes orientales a d'abord feint de l'ignorer" (Lougnon, op. cit. p. 333-334).

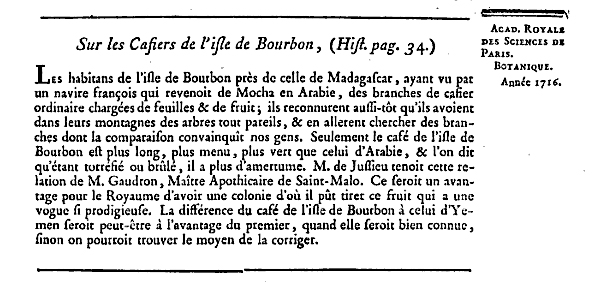

Dès 1716, l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences (1716, p. 34) fait mention officielle de la découverte d'un caféier indigène à Bourbon. "Les habitants de l'Isle de Bourbon prés de celle de Madagascar ayant vû par un Navire François qui revenoit de Mocha en Arabie des branches de Cafier ordinaire chargées de fëulles et de fruits, ils reconnurent aussi-tôt qu'ils avoient dans leurs Montagnes des Arbres tout pareils, et en allèrent chercher des branches, dont la comparaison convainquit nos gens. Seulement le Caffé de l'isle de Bourbon est plus long, plus menu, plus vert que celui d'Arabie, et l'on dit qu'étant torréfié ou brûlé il a plus d'amertume. M. de Jussieu tenoit cette relation de M. Gaudron, Maître Apothicaire de Saint-Malo. Ce seroit un avantage pour le Royaume d'avoir une Colonie d'où il pût tirer ce fruit qui a une vogue si prodigieuse. La différence du Café de l'isle de Bourbon à celui d'Yemen seroit peut-être à l'avantage du premier, quand elle seroit bien connuë, sinon on pourrait trouver le moyen de la corriger." Le transport, par le Chasseur, d'une soixantaine de caféiers de Moka, en 1715, qu'un agent du nom d'Imbert est parvenu à se procurer, la nouvelle, rapportée par le gouverneur Parat que Bourbon possède un caféier indigène, l'opinion d'Antoine de Jussieu que c'est du vrai café, l'engouement pour les entreprises coloniales, tout cela détermine, en 1717 la mise sur pied d'un plan d'exploitation rationnelle de l'île (voir : Lougnon, p. 334)...

L'histoire du café à La Réunion...

par Albert Lougnon

L'île Bourbon pendant la Régence, Desforges-Boucher, les débuts du café

(Paris : Larose, 1956)

Le secrétaire général de la Compagnie, Louis Boyvin d'Hardancourt, est chargé d'une mission par les directeurs pour évaluer les comptoirs. Il séjourne à Pondichéry, puis à Bourbon du 20 avril au 3 septembre 1711. Au cours d'une excursion dans les environs de Saint-Paul, il découvre un caféier indigène. "Ce café est un peu plus gros que celui de Moka et pointu par les extrémités." (Mémoire de M. Hardancourt, pp. 132-33) (Lougnon, op. cit., p. 61). Ce caféier indigène n'a été décrit qu'en 1783, par Lamarck, sous le nom de Coffea Mauritiana. La première mention publiée du café indigène de Bourbon se trouve dans l'Histoire de l'Académie Royale des Sciences, année 1716, 1718, p. 34 sous le titre d'"Observations botaniques" (supra).

Ponchartrain, secrétaire d'État à la marine : au capitaine de l'Auguste, le 31 octobre 1714 : "Les directeurs de la Cie des Indes ayant besoin de tirer de Moka où vous devez aller des arbres qui produisent le café, l'intention du Roi est que vous y chargiez la plus grande quantité que vous pourrez de ces arbres pour les remettre au gouverneur de l'île Bourbon qui aura soin de les faire planter et cultiver. Comme vous devez passer à la côte de Malabar, Sa Majesté désire aussi que vous y preniez des plants et arbustes qui produisent le poivre et la canelle sauvage [ces derniers devant servir de porte-greffes], et que vous les remettiez pareillement à ce gouverneur." (p. 69-70).

Vu l'importance "d'un événement aussi avantageux" que la "nouvelle découverte du café faite en cette île", il était urgent d'"envoyer quelqu'un en France, tant pour informer la Cour... que pour donner les éclaircissements qui pourraient être nécessaires sur ce qu'il y aurait à faire en pareille conjoncture". Ce fut le gouverneur Parat lui-même qui fut député...(11 nov. 1715).

Le Chasseur "jette l'ancre à Saint-Paul le 25 septembre 1715 et y déposa vingt caféiers des soixante embarqués à Moka, les autres ayant péri" (p. 73)

"Des vingt caféiers de Moka que le Chasseur avait déposé à la fin de septembre 1715, dix-huit n'avaient pas résisté à la transplantation. Les deux derniers, confiés à la sollicitude des frères Martin, habitants de Saint-Denis avaient fini par prendre racine. Au mois de septembre 1717, ils étaient couverts de fleurs. On voyait bien alors, écrivait Justamond, qu'il s'agissait d'une autre espèce que l'indigène car "le bois et la feuille étaient différents". Des graines que l'on cueillit au début de 1718, 605 furent distribuées à 32 habitants de Saint-Denis dont 450 aux seuls frères Martin, et 78 à 23 colons de Sainte-Suzanne. De ces 603 graines, 484 ne levèrent pas, et sur les 199 plants issus du reste, 82 furent encore détruits pas les bêtes. Peu s'en fallut que la souche elle-même disparut" (p. 115). Au mois de janvier 1719, le caféier des frères Martin commence à donner, pour la deuxième fois, des graines mûres. Une distribution en avait été faite jusqu'en juillet. [...] 2.693 semences avaient été distribuées à 123 habitants. [...] On s'était trouvé riche de 779 sujets, ce qui joint aux 117 rescapés de la plantation de l'année précédente, faisait à la fin de 1719 un total de 896 rejetons. En mai 1720, troisième récolte [..] 15.000 graines furent cette fois mises en terre qui, en octobre donnaient 7.000 sujets" (p. 151) (A. Lougnon d'après les calculs de Guet).

Dix-huit à vingt mois après que la graine a été mise en en terre on a un sujet de cinq pieds de haut. Dès lors il fleurit et les fruits sont mûrs avant la deuxième année. La caféier de Moka porte à la fois des fleurs et des fruits si bien que l'on peut faire deux récoltes, l'une en mars et avril, l'autre en juin et juillet, mais la deuxième est moins abondante des trois quarts et la graine n'est pas plus grosse que celle qui vient d'Arabie alors que les fèves de la première ont un volume double.Le total est considérable. L'arbre-souche en trois ans, n'a pas produit moins de "quinze livres de café, quoi qu'il en ait coulé plus de la moitié". Un seul point noir, et d'importance : les baies murissent pendant la saison des ouragans. Il serait intéressant d'obtenir que ce soit en novembre et décembre. On se propose, pour y atteindre, de greffer le caféier de Moka sur le caféier indigène." (p. 152)

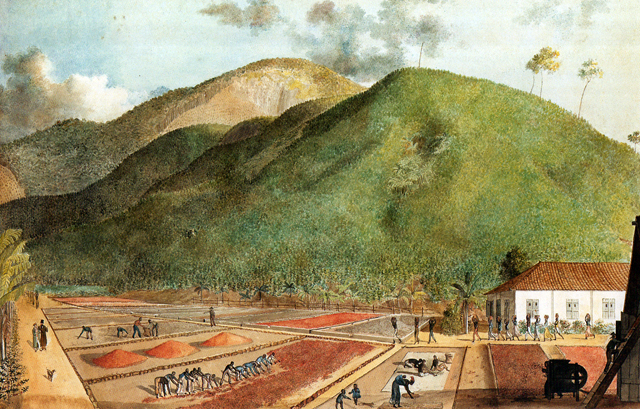

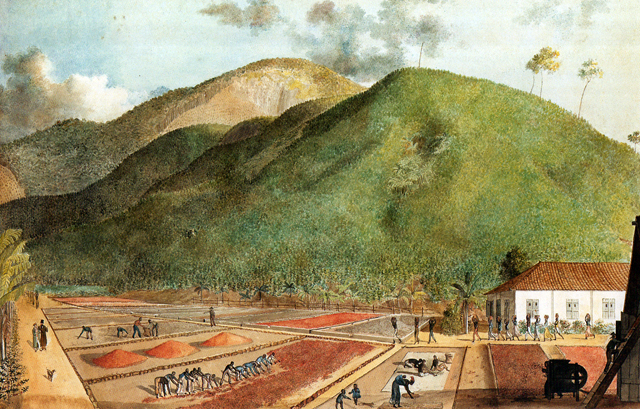

La culture du café à l'île de Bourbon, aquarelle attribuée à J. J. Patu de Rosemont, début du XIXe siècle

(Paris, Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie)

"Lorsque par une belle matinée j'arrivai au pied de ces fertiles coteaux, je crus entendre, j'entendis en effet, mais d'une assez grande distance, un chœur à deux parties dont les voix parfaitement d'accord tombaient et se relevaient tour à tour : les chants étaient interrompus par des sons prolongés pareils à ceux du cor. "Comment trouvez-vous cette musique ?" me dit un habitant dont j'étais accompagné [...] Le créole, ajouta-t-il, qui après un long voyage reviendrait dans sa patrie, ne pourrait, ce me semble, entendre sans émotion ce chant des noirs qui travaillent dans la montagne, ce bruit éloigné de l'encive qui résonne ainsi dans les rochers [...] Il y avait un grand mouvement sur l'argamasse [note : cour en terrasse] de l'habitation ; deux cents noirs et négresses étaient occupés à piler du café de l'année précédente ; ils étaient rangés des deux côtés d'une longue pièce de bois dans laquelle de grands mortiers étaient creusés ; avec de forts pilons qui marquait le mouvement de leur chanson, ils brisaient la pulpe coriace et desséchée qui enveloppe la fève du caféier [...] Les négresses n'étaient de la partie que pour encourager les noirs dans les premiers moments ; elles se réunirent bientôt aux femmes enceintes et aux enfants qui occupaient une autre partie de l'argamasse. A mesure qu'il y avait du café de pilé, des noirs le portaient au moulin à vanner, semblable à notre moulin à vanner le blé, ou, ce qui valait mieux, le montaient sur un échafaudage assez élevé d'où ils le laissaient ensuite retomber : l'écorce brisée s'envole comme la paille de nos épis ; les fèves, plus lourdes, demeurent au-dessous de l'échafaud ; les négresses les reprenaient pour achever de le monder, en les débarrassant des grains défectueux ou de ceux que le pilage avait brisés. Les enfants aidaient quelque peu à ce travail. Les nourrices faisaient des sacs de vacoi, dans lesquels vous voyez nos cafés de Bourbon arriver en Europe. Le géreur blanc avec son bâton ferré à la main, les commandeurs armés du chabouc, parcouraient les travaux, gourmandant les paresseux, et distribuant l'ouvrage de tous les côtés." (Auguste Billiard, Voyage... 1822, p. 92-94)

"Quel bonheur d'avoir en terre française des drogues et des épices que les Arabes et les Indiens ne cédaient que contre des métaux précieux ! Les bons Bourbonnais borneraient leurs prétentions, on s'en flattait du moins, à échanger contre des marchandises de la métropole le produit de leur cueillette, et les principes du mercantilisme seraient sauvegardés" (Lougnon, op. cit., p. 79). Les "bons Bourbonnais" ? Le recensement de 1713 dénombre 633 personnes de condition libre et 533 esclaves. "On en avait reçu une demi-douzaine de Maurice, quatre en 1707 […] La plupart provenaient de navires de passage qui les avaient pris au Mozambique, à Madagascar ou dans l'Inde, vingt-six d'un anglais en1699, seize de deux écossais en juin 1702 […] un trentaine de Pondichéry en 1707 et encore quelques-uns en 1710". En termes prosaïques, Lougnon conclut : "Tout cela était bien peu de chose, et si l'on voulait sérieusement s'adonner à la culture des épiceries, il fallait envisager une importation massive de main-d'œuvre" (id. p. 105). Il fallait aussi intéresser les colons à cette culture de rente et réorganiser la colonie en conséquence.

Le plan de colonisation de 1717

En appui à ses deux agents administratifs, le gouverneur et le garde-magasin, la Compagnie installe un major et un aide-major, le garde-magasin étant promu lieutenant au gouvernement. Les directeurs de la Compagnie délèguent au gouverneur les pleins pouvoirs administratifs, judiciaires et législatifs. Un état des lieux des titres et des possessions s'imposait dès lors qu'une exploitation rationnelle du café était attendue. "Considérant que plusieurs habitants avaient obtenu des gouverneurs des terres d'une étendue telle qu'ils ne pouvaient les cultiver toutes, écrit Lougnon ; que certains, alléguant l'épuisement de leur fonds, en sollicitaient constamment de nouvelles tout en s'opposant à ce que les domaines laissés à l'abandon fussent concédés à des tiers, les directeurs [...] avaient obtenu de Louis XIV , le 27 février 1713, une ordonnance suivant laquelle tous les titres de concession de terres à Bourbon seraient représentés au Conseil provincial 'pour en connaître les étendues', après quoi il serait délivré gratuitement de nouveaux contrats "aux redevances dont on conviendra". Cette ordonnance n'avait pas été exécutée. Les directeurs enjoignirent de le faire" (id. p. 86-87).

C'est aussi l'occasion pour la Compagnie, "après rappel de l'obligation de mettre en valeur dans un délai de trois ans sous peine de réunion au domaine de la Compagnie", d'introduire de nouvelles clauses. "Chaque année, au mois de janvier le concessionnaire aurait à verser la somme de cinq sous par arpent, en argent ou en nature, à titre de cens et rentes recognitifs de seigneurie, et à remettre au magasin une poule et un chapon à titre de redevance. En outre les habitants livreraient une partie du café et du poivre qu'ils recueilleraient aussi bien sur les terres non concédées que sur leur propre fonds, la moitié ou le tiers dans le premier cas, le cinquième dans le second. Enfin il serait perçu à chaque mutation un droit de lods et de ventes de un sou huit deniers par livre numéraire, soit 12 % du prix. Moyennant quoi les habitants n'auraient pas à payer de dîme au clergé." (id. p. 87 : 10 nov. 1717 "Instructions et ordres de la Cie des Indes pour Messieurs Beau voilliers (sic) de Courchant, gouverneur, Boucher lieutenant [...]"). Boucher, malgré l'opposition du Conseil de marine (liée à sa naissance et à sa réputation de légèreté), est fait second du gouverneur. Il aurait à "exciter, dresser et instruire les habitants à la culture de tous les fruits qui y croissent et qui pourront y être cultivés... faire rechercher les mines, métaux et minéraux... veiller à la restriction des [terres] qu'on a ci-devant concédées sans mesure et sans proportion à la force de ceux qui les ont demandées... [en] régler le cens et les rentes annuelles... régir en chef tout le commerce dans ladite île de Bourbon" (id. p. 90).

Ce programme met en œuvre des contraintes renforcées sur les colons. D'abord l'insertion dans les contrats de l'obligation de cultiver le café. La formule est inaugurée par la concession faite à Jacques Auber, le 4 septembre 1719, qui "promet et s'oblige de cultiver et faire valoir le terrain qui lui sera concédé et de s'attacher principalement à la culture du café" (Mas 1971, op.cit. p. 57). Le 4 décembre 1715, le Conseil provincial avait statué (avant que la Compagnie fasse le choix du Moka) que "chaque homme travaillant, tant blanc que noir, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à soixante" serait tenu d'en cultiver cent plants qu'il irait prendre dans les bois et replacerait en terre à cinq pieds de distance les uns des autres, comme de cueillir une livre de ce café sauvage pour être remis, sec et net, au commandant de l'île "au plus tard à la Notre-Dame de mars" (ADR, C° 1, f° 32). "Les vagabons et fainéants sans aucune distinction seront s'ils ne se mettent pas au travail employés aux usages publics selon que les gouverneurs jugeront à propos" stipule l'ordonnance du 21 novembre 1718). Les habitants qui "en 1715 ne versaient au suzerain à peu près aucune taxe" doivent maintenant participer aux dépenses. Ordre a été donné, en 1717, on l'a noté, de réviser les contrats de concession des terres, de limiter l'étendue des domaines, de les charger d'un cens recognitif de seigneurie et d'une redevance en nature, de les assujettir au droit de mutation des lods et ventes, de contraindre les habitants de remettre gratuitement à la Cie le cinquième du café qu'ils récolteraient sur leur propre fonds. En 1724, la corvée seigneuriale est instituée au seul profit du suzerain et non de la collectivité (Lougnon, op. cit. p. 338).

Ces contraintes se révèlent d'une efficacité toute relative. Desforges-Boucher fit prendre en 1724 une ordonnance portant mise sous séquestre des concessions qui ne portaient des "caffeyers originaires de Moka". Les "fulminations" de Desforges-Boucher contre les habitants ont souvent été rapportées, note Lougnon. Depuis sept ans il n'a cessé de les exciter à cultiver le caféier de Moka "par des moyens qui auraient flatté l'ambition de gens plus zélés à l'exécution des ordres de leur souverain et plus sensibles à la prompte et visible fortune qu'une telle culture pourrait leur procurer que ne sont la plupart des habitants de cette île." Il constatait que le plus grand nombre n'avaient pas livré "une seule livre de café" dans les magasins de la Compagnie. Il qualifiait une telle conduite de "mutine désobéissance" dans une île que "nulle autre du monde de son étendue n'égalerait en richesse si tous les habitants à l'imitation de quelques-uns, s'appliquaient à la faire fleurir par la culture du vrai café originaire de Moka". En conséquence, le Conseil supérieur déclarait "dès maintenant en séquestre toutes les concessions sur lesquellles... au mois de mai prochain... il ne se trouvera pas au moins deux cents caféiers portant fruits ou prêts à rapporter l'année suivante, par tête de noir travaillant" (id., p. 272). Les directeurs de la Compagnie s'impatientent et envoient Pierre Lenoir en mission aux Mascareignes. Pierre Lenoir, qui sera gouverneur de Pondichéry, arrive avec des instructions qui sont "la récapitulation des ordres donnés depuis 1717" (id. p. 310). Il devait notamment dénombrer les caféiers plantés, chose impossible la quantité étant "considérable" (id. p. 329). En effet, "le caféier est définitivement lancé […] le caféier introduit d'Arabie vient à merveille. Il n'est plus question, en 1726, d'en faire le recensement". Après des débuts laborieux, "dès 1727 l'exportation dépasse les 100 000 livres" (id. p. 340). Lenoir conclut sa mission en déniant à Desforges-Boucher son rôle dans la promotion de la culture du café. "Ce ne sont pas les sollicitations que M. Desforges dit avoir faites auprès des habitants qui ont multiplié la culture du café, mais bien le seul motif d'intérêt qui les y a engagés." (id. p. 331)

La période du café, avec la mise en œuvre du plan de colonisation de 1717, révèle la nature des relations des "seigneurs de la Compagnie" et de leurs colons et la réalité du régime de l'exclusif. L'obligation de culture avec le double péage lié au monopole des échanges confine les colons dans une situation de dépendance extrême. Les moyens de production et le produit du travail, la terre, les semences, les outils, la main-d'œuvre, les récoltes et les biens de consommation, tout est dans la main de la Compagnie. Et les prix à son agrément. L'argent est en théorie inutile dans cette configuration économique où les colons se pourvoient en marchandises au prorata de leurs récoltes apportées au "magasin du roy". En réalité, les questions de la monnaie et de la pénurie des marchandises sont récurrentes dans la colonie "exploitée" et "abandonnée"…

"Habitants" versus "officiers de la Compagnie" ; "Créoles" versus "Hiropiens"...

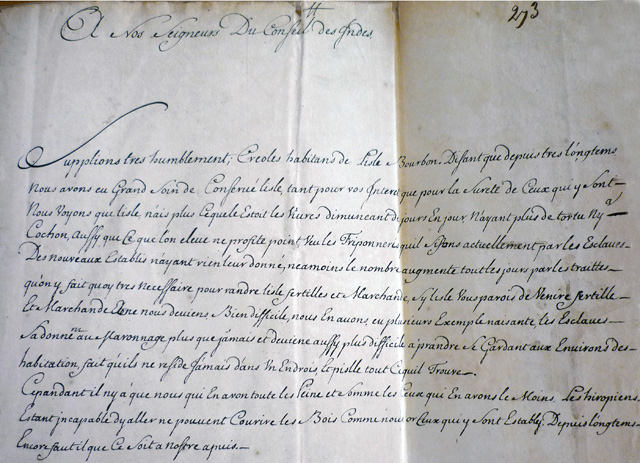

Les habitants, "une peuplade, écrit Lougnon, qui ne rappelait que d'assez loin l'Europe" (op.cit. p.17), nouveaux ilotes, exploités par les féodaux de la Compagnie, se définissent comme "créoles" face à "des personnes nouvellement arrivees dans l'isle", qualifiées d'"Hiropiens" ou "Heuropiens". Deux mémoires, qui se répondent et qui et ne portent aucune signature, datés du 9 décembre 1726 et du 9 mars 1727 (AOMN, F3 208 et F3 206), permettent de juger de leur condition – alors que la culture de café est lancée – par rapport à la pétition de 1678 (vide supra). Le premier mémoire est adressé à "vos Seigneurs du Conseil des Indes" et le second au "Tres haut et Puissant Prince Monseigneur le Duc de Bourbon".

Les habitants, "informant [le duc de Bourbon (tout en le "priant tres humblement de ne point s'arrêter à la difficulté de [leurs] signes")] de ce qui regarde le commerce, la culture du caffé qui seroit veritablement dans tres peu de tems la richesse de cette colonie", formulent leurs doléances à propos des "tirannies" exercées par les "gouverneurs, gardes magasins, et autres officiers" (assorties de menace d'exil, de bannissement et de confiscation des biens) et développent, eux qui s'estiment les mieux à même de "rendre cette isle fertille et marchande", une manière d'audit de la colonie et de l'administration coloniale.

- Premier constat : les ressources de la chasse et de la cueillette sont épuisées et l'insécurité qui règne dans l'île (le marronnage) dissuade les habitants de pratiquer l'élevage : "L'isle n'est plus ce qu'elle étoit, les vivres diminuant de jour en jour, n'ayant plus de tortue ny cochon, aussy ce que l'on eleve ne profite point, vu les friponneries qu'il s'y font actuellement par les esclaves".

- Désignés de manière insistante, les "gouverneurs, gardes magasins, et autres officiers" de la compagnie sont les principaux auteurs de l'injustice faite aux créoles et du désordre qui règne dans la colonie. "L'état déplorable ou nous sommes reduits qui est en verité plus a plaindre que celui des forçats des Galeres par les tirannies qui nous sont journellement faites par nos gouverneurs, et gardes magasins, et autres officiers de ladite isle et la crainte dans laquelle ils nous ont tenus, et nous tiennent journellement, nous menaçant de fortes protections dont ils disent être appuyés par Mrs de la Compagnie, et la crainte des exiles dont ils nous menacent, et même qu'ils nous font subir aux moindres representation que nous leur faisons de nos droits, en nous faisant abandonner nos pauvres familles ou en nous envoyant à l'Isle de France, et de nous menacer de bannissement et de confiscation de nos biens [...]".

- L'un des principaux griefs tient dans la contradiction, soulignée par les habitants, qu'ils doivent mettre la colonie en culture et qu'on leur refuse les noirs nécessaires à cette mise en culture ou qu'on les leur vend à des prix "prohibitifs". Les officiers de la Compagnie s'adjugent, de fait, les "noirs de traite", laissant les habitants sans main-d'œuvre :

"Il est impossible que le café puisse reussir tanque que Mrs les gouverneurs, garde magasins et officiers feront ce qu'ils font" "si votre grandeur ne fait pas quelques avances à ceux qui sont dans l'impuissance d'avoir des esclaves". "Nos superieurs [en effet] s'accommodent avec les capitaines de vaisseaux en leur payant les noirs de traite deux cents livres la piece, que lesdits officiers de vaisseaux avaient traités a Madagascar pour leur compte que pour cacher leurs jeux les faisaient vendre audit ancans [...] lesquels dits noirs nous ont eté poussé jusqu'à 300 piastres pour nos officiers, tant qu'il ne leur coutoient que 200 par l'accord qu'ils avoient faits avec les officiers des vaisseaux." "Lorsque les vaisseaux arrivent de traiter des esclaves, on a grand soins de tiré tout ce qu'il y a de meilleur et [...] nous sommes obligé d'avoir tout ce qu'il y a de mauvais." Le prix fixé par M. Lenoir "personne n'en profite que Mrs du Conseil, et leurs associés, et les privilégiés, les pauvres les payant toujours au même prix, n'ayant que les estropiés et le rebus". "Cette derniere traitte les noirs n'ont point esté mis a lanquand. Mais estimé bien chere les pieces deinde, 350 livres les negresses aussy piece deinde 300 livres" (qui valait 150 livres "il y a pas plus de 7 ans") "nous ne pouvons pas nous y sauver a ce prix". "Mais il y en a qui en ont jusque a 60 d'autres 23 et de reste", "on n'a mesme point d'égard pour les plus pauvres" qui en "ont le plus de besoin". "Il y a environ cinq ans que l'on nous avoit fait entendre" que l'on laisserait "les noirs pieces deinde à 200 francs..."

En réalité, les esclaves sont monopolisés par les "féodaux" de la Compagnie : "N'y ayant dans toute la colonie qu'une trentaine d'habitants" "qui soient en pouvoir de faire des fournitures encore la plus grande partie sont forbans qui se sont retiré avec de l'argent dans cette isle"...

- Visés, en effet, parmi les fauteurs de désordre : les "nouveaux habitants", les nouveaux arrivants dans la colonie, injustement favorisés au détriment des créoles : les "Hiropiens" ou "Heuropiens", ou "forbans", précisément, retirés avec de l'argent dans l'île, qui ne donnent rien à manger aux noirs dont on les dote et qui sont bien incapables d'aller à la recherche des marrons...

Incipit du mémoire du 9 décembre 1726

(cliché Ph. LT.)

"Nous avons eu le chagrin de voir par cette derniere traitte que lon a donné des noirs a des personnes nouvellement arrivees dans l'isle aussy de la terre que lon a refusé a plus de douze de nous. On a mesme donné des noirs a des personnes qui doivent plus de 3000 livres preferablement a ceux qu'il y a plus de 40 ans qui portent le pois du pays, mesme qui ont voulu payer comptems" ; "nous demandons pour qu'oy on nen ous fait pas la mesme chose, estant ceux qui ont toutes les peines"... On leur donne des esclaves et ils ne sont pas en capacité d'assurer leur subsistance "et pour ce faire les pauvres esclaves sont obligés de voller tout ce qu'ils trouvent mesme d'aller dans les bois, et puis on nous oblige d'alller [les] chercher à nos propres depand..." "C'est nous qui avons toutes les peines sans pouvoir nous flater d'avoir eu la moindre reconnaissance, au contraire. S'il y a quelque avance a faire on le fait a des gens qui arrivent dans l'isle. Cela est si visible que" l'on nous a tirré nos terres "pour favoriser leur établissement".

- Enfin, l'accaparement des marchandises envoyées par la Compagnie par les officiers et les "continuels trafics des Mrs du Conseil Supérieur" font aussi l'objet de critiques et de dénonciations. "Nous passons de la traitte des noirs à celle des marchandises que la compagnie envoye icy pour l'utilité des habitants, "les gardes magasins, les officiers ont choisi le plus beau et le meilleur pour eux afin de le vendre à des prix excessifs" ; "le choix de ces messieurs, leurs privilégiés ensuite", ces derniers ayant "en appprence permission de trafiquer"... "Aussy lon nous vend toutes les marchandises a haut prix" et l'on achète "les nostres a bas prix".

L'"ingratitude" de la Compagnie envers ceux qui ont "porté le poids du pays" et "conservé l'île" pour ses intérêts est criante :

"Nous avons eu grand soin de conserver l'isle tant pour vos interêts que pour la surete de ceux qui y sont"

"ceux qu'il y a plus de 40 ans qui portent le pois du pays"...

Nous avons "peine de voir que l'on n'ait point fait aucune gratification à Antoine Martin et Hyacinthe Martin son frère, des peines et soins qu'ils ont pris a cultiver les premiers arbres de caffé que l'on ait pointé dans l'isle" "et si on voit que aujourd'hui on est en estat de faire grosse fourniture c'est a eux à qui nous sommes redevables" "loin de les favoriser en aucune chose on leur a encore refusé des noirs a cette derniere traitte pour leur argent".

"Depuis 20 et 25 ans que nous sommes dans une colonie à cultiver une habitation qui nous a été donnée de la part de la compagnie que nous justifions par des contrats ... [les officiers de la Compagie] ne les trouvent pas solvables, et nous les dechirent en plain conseil ... nous traittant de Paresseux, et de Mutins...nous envoyant dans des quartiers qui n'est ny habité, ny habitable."

Au lieu de prendre en considération ce qui est dû aux habitants, "sans examiner toutes ces choses on a soin de nous dire de dures paroles mesme, mesme de nous reprocher avec mepris nostre pauverté il est cuidant que nous serons toujours réduits à ce point tant que l'on ne voudera pas nous aider. Malgré cela nous n'avons pas de cesse que de recueillir cette année cent milier de caffe". "Il est impossible que le café puisse reussir tanque que Mrs les gouverneurs, garde magasins et officiers feront ce qu'ils font" "si votre grandeur ne fait pas quelques avances à ceux qui sont dans l'impuissance d'avoir des esclaves"... Il faut aider les premiers habitants afin de "rendre cette isle fertile et marchande..."

Le Conseil de Bourbon, dans une lettre du 9 juin 1731, fait état d'"assemblées illicites tenues par les habitants de l'Isle Bourbon, sans aucune autorité ni aveu, sous prétexte d'aller en France porter des plaintes contre la Compagnie" (Correspondance, t. I, p. 133) et se défend, dans une lettre du 20 décembre 1731, de l'accusation de favoritisme : "Vous dites, Mrs, est-il répliqué aux directeurs de la Compagnie, que nous ne paroissons pas favorables aux petits habitants. Telle n'a jamais été notre idée : mais sans les priver des avances que vous voulés bien leur faire, et de tous les secours dont ils ont besoin, nous avons cru que, sans blesser la justice, on pouvoit mettre une différence entre le maître et le valet, et un officier et un soldat. Un soldat, un matelot, reste malade d'un vaisseau de la Compagnie : il se rend habitant, luy fairons-nous les mêmes avances, en noirs et autres effets, que nous faisons à des personnes dans un certain rang qui, pour pousser une habitation, avant et outre les crédit que la Compagnie leur a fait, ont fournys des avances considérables de leur propre bien ? Tels sont plusieurs de nous, tels sont Mrs de la Farelle, Justamont et plusieurs autres. Cinq ou six habitants de ce calibre valent mieux, pour la Compagnie et la colonie, qu'un centaine des autres. De quelle utilité peut être pour la Compagnie, et pour la colonie, des habitations qui à peine pourront nourrir leur maître ?" (Correspondance. t. I, p. 146-147)

Le "génie créole" (Correspondance, t. II, p. 312) et les "Européens", version Conseil de Bourbon...

Dans un mémoire du 31 décembre 1735 adressé à la Compagnie (signé de Lemery Dumont, de la Nux, Morel, Brenier, d'Héguerty, Dusart de la Salle), le Conseil de Bourbon dresse une manière d'historique de la colonie et de la part respective des "Créoles" et des "Européens" dans son développement – mémoire qui paraît être une réponse aux libelles cités plus haut. "Le Créole, naturellement indolent et enseveli dans ses anciens usages, explique-t-il, a peine à se déterminer à cette culture [le café] dont il ne voit le progrès que dans un point de vue très éloigné, et veut attendre l'événement ; l'Européen, plus entreprenant, pousse sa pointe, tire parti de ses noirs, et prouve à ce Créole qu'il y avoit un bénéfice réel à espérer de la culture du caffé ; ce dernier se réveille, mais un peu tard, et dans le temps où plusieurs Européens, à l'exemple des premiers, ayant obtenu le reste des terres qu'il y avoit à concéder, et les familles des naturels de l'isle s'étant multipliées, leurs habitations et entreprises se sont vues considérablement diminuées par les subdivisions. L'Européen, naturellement plus actif que ceux-cy, au lieu de tomber dans ce cas, prévoyant sagement que la terre deviendroit rare, ne perd aucune occasion d'en acquérir de ses propres deniers, au fur et à mesure qu'il s'en présente à achepter ; à proportion qu'il augmente son patrimoine et ses deffrichés, le Conseil lui donne secours". C'est ainsi, concluent pro domo les administrateurs de la Compagnie, qu'"une colonie composée de gens ramassés des quatre coins du monde, bornée à recruter son pur nécessaire, se voit [aujourd'hui] considérablement accrue, toutte deffrichée [et] représenter une belle et bonne province bien policée" (op. cit., p. 299).

Le terme "européen" désigne vraisemblablement, à la fois ceux que l'on nomme par euphémisme les "nouveaux habitants", les forbans rangés de la piraterie et installés avec leur butin dans l'île et les immigrants attirés par l'exploitation du café (de 1714 à 1735, la population de l'île est multipliée par 7 et le rapport numérique blanc/noir, expressif de la structure servile de la caféterie, s'inverse : 632 Blancs pour 534 Noirs en 1714 et 1716 Blancs pour 6573 Noirs en 1735) :

"Depuis qu'à l'occasion de la culture du café, l'envie de faire fortune a fait passer ici un grand nombre d'étrangers, écrit le P. Criais, et que les employés de la Compagnie, poussés du même désir [c'est, on l'a vu un reproche des habitants], se sont multipliés, toute la face des choses a été changée et les anciens habitants ont été entraînés par eux dans les anciens désordres (Recueil trimestriel..., t. IV, p. 185-186).

La doctrine coloniale

Dans différents textes, règlements et correspondance (entre autres : AN. Col. F3 205, chapitre 2, section 4, "Des mariages, de leur conséquence, et de la Discipline qui s'y doit observer" ; "Règlement de Bourbon" du 17 février 1728), la Compagnie entend policer les mariages, sans doute pour "empêcher les mélanges du sang français qui s'affaiblit et se corrompt en se livrant à la mollesse, et qui s'avilit par tout ce qui s'appelle alliances disproportionnées et indécentes", mais aussi pour ménager la distance nécessaire entre ses agents et les habitants. Une lettre du 21 septembre 1750 énonce que les employés de la Compagnie ayant une épouse créole ne pouvaient être admis aux emplois supérieurs. Le 1er mars 1754, les directeurs précisent :

"Pour ne laisser aucun équivoque, nous vous répétons que tout employé, conseiller, sous-marchand ou commis, qui se trouve à présent marié avec une créole, pourra rester dans son emploi, mais qu'il ne pourra passer à un emploi supérieur sans l'agrément de la Compagnie ; que dorénavant aucun emploi ne sera accordé à des créoles, et que nul employé ne pourra en épouser sans la permission de la Compagnie. Au surplus, nous entendons par créoles, tout enfant né d'un sang-mêlé car les enfants nés aux îles de pères et de mères Européens sans mélange, ne sont pas censés créoles, ni dans la classe que l'on exclut ici (ADR. C° 152, "Les Syndics et les Directeurs de la Compagnie des Indes, au Conseil Supérieur de Bourbon", Paris, le 1er mars 1754).

Cette application du terme "créole" aux seuls sang-mêlés ne répond qu'imparfaitement au propos de la doctrine coloniale qui doit, si la Compagnie entend prévenir les conflits d'intérêts, mettre à part des habitants, blancs et métis confondus dans une même "créolité", ses officiers et ses agents. Bouvet de Lozier argumente en ce sens, dans une lettre adressée à "Mrs les sindics et directeurs de la Compagnie des Indes" datée du 4 novembre 1754 :

"La letttre de la Compagnie du 1er mars dit, à l'occasion des mariages des employés, que 'par le terme de créoles, elle n'entend que les filles méticés provenant d'un sang noir meslé avec le blanc, et non les filles nées de blancs et de blanches.' Cette règle peut suffir pour l'isle de France d'icy à quelque temps, mais quant à l'isle Bourbon, il semble que la Compagnie a donné jusqu'à présent plus d'extension au terme de créole, et qu'elle a craint non seulement que ces alliances n'empêchassent de porter respect à ses employés, mais encore qu'elles ne fussent un obstacle aux affaires". S'il arrive qu'une affaire, en effet, concernant les familles "dans lesquelles les employés de plume et d'épée qui sont établis se sont alliés" "doive estre portée au Conseil", "on peut penser que les conseillers établis dans l'isle seront plus portés pour l'habitant que pour la Compagnie". De fait, "la Compagnie a défendu plusieurs fois [...] de donner entrée au Conseil à aucun habitant". Ainsi le sieur Dehaume, qui "s'est toujours conduit avec sagesse et capacité", "n'a contre luy que d'estre marié avec une créolle" (Archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence, cotes C4 8 et C4 9). Bouvet toujours, dans le même esprit le 21 janvier 1752 : "Le Sr Roudic auroit pu être conseiller s'il n'avoit pas épousé une créole suivant la permission que luy en a donné la Compagnie par les dernières expéditions" (A. O. M. registre C3 7). "Les mariages doivent être encore un objet de l'attention de la Compagnie, argumente dans le même sens le "Mémoire sur les isles de France et de Bourbon" de 1753. Elle ne devroit point souffrir qu'aucun de ses employés épousent des créoles. Cela fait des compérages et des alliances qui seront toujours fort dangereux pour ses affaires" (A. O. M. registre C3 7). Dans une lettre du 27 juin 1741, la Compagnie "l'approuve [d'Héguerty, gouverneur particulier de Bourbon] de s'être défait de son habitation, ne trouvant pas convenable que ceux qui sont chargés de ses affaires, et particulièrement à Bourbon, ayant quelques intérêts à ménager avec les habitans" (Correspondance, t. IV, p. 32). Dépendance et inégalité des hommes sont en effet constitutifs de la féodalité coloniale.

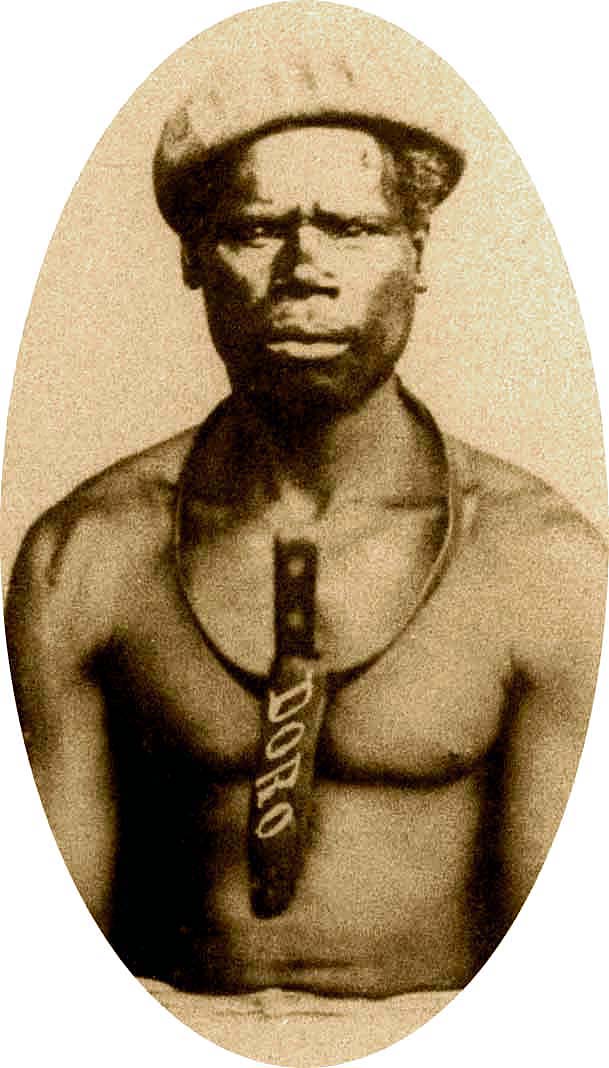

Sans doute, plus on charge un vassal moins il a d'ardeur et le système d'exploitation des colons pourrait-il être moins implacable et donc plus productif, mais son "injustice" est de droit. L'appréciation des habitants de Bourbon, dans le mémoire anonyme du 9 mars 1727 cité plus haut, savoir que "la richesse de la colonie serait certaine" si "l'on ot[ait] l'hautorité aux gouverneurs et officiers de posséder aucune concession dans la colonie parce que autrement il ne seroit pas nécessaire qu'il y eut d'autres habitans qu'eux, car ils posséderaient bientôt toutes les concessions de ladite isle", au style près, vise une réalité. Desforges-Boucher s'est vu ainsi concéder un terrain entre la Ravine de l'Étang du Gol et la Ravine des Cafres. Pierre Benoist-Dumas, Directeur Général du commerce de la Compagnie des Indes se taille en un an un patrimoine évalué à 885 hectares. "En 1731, écrit Mas, les quatre plus forts producteurs de café de l'île sont Justamont et Dioré, anciens gouverneurs, Dumas, gouverneur et Feydau-Dumegnil, membre du Conseil Supérieur" (Mas 1971 op. cit. p. 36) (voir : Les biens de P.B. Dumas à l'île Bourbon" dans Recueil... t. VII, p. 111) Dumas plante 45 000 caféiers à Sainte-Suzanne et il en possède 30 000 à Saint-Paul, Dioré 40 000... En contradiction avec le jugement cité plus haut, concernant la difficulté de ses représentants à avoir "quelques intérêts à ménager avec les habitans", la Compagnie a fait bénéficier ses officiers d'un droit d'obtention privilégié aux concessions (de même qu'au Canada ou aux îles des Indes occidentales, voir : P. Blanc, 1958, A propos des concessions domaniales outre-mer sous l'Ancien Régime, Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence). Il faut ajouter qu'au début du peuplement, "on concéda avec libéralité et sans précaution... le vice de contrats dont il résultait le plus grand inconvénient venait de l'immensité des terrains données à chaque habitant" (témoignage de 1785 de Davelu, cité par Mas, op. cit. p. 163). Mas donne des exemples : Jacques Auber et Gilles Dennemont à qui l'on concède environ 5000 hectares (comprenant ravines et sommets), Samson Lebeau 1.500 (id. p. 164). En 1710, le Mémoire d'Antoine Boucher constatait : '"il est des habitants qui ont cent fois plus de terrain qu'ils n'en peuvent cultiver" (ce mémoire est publié dans le tome V du Recueil Trimestriel).

Mise en œuvre impolitique et prodigue des biens que constituent la terre et les colons ? Mais parfaitement articulée dans son intention, comme l'exprime une lettre du 10 octobre 1725 des directeurs de la Compagnie au Conseil supérieur de Bourbon (dans laquelle la Compagnie se plaint du peu de succès du café : "Elle est lasse de vous entendre luy promettre, depuis quatre ans, une ample récolte de café [...] et de se voir au bout de ce terme aussi peu avancée que le premier jour") : "Vous ne devez avoir que deux choses en vue, et ce sont deux points capitaux : la première, c'est la fructification intérieure de l'isle à laquelle vous devez vous appliquer uniquement ; la seconde c'est de rendre l'habitant toujours débiteur à la Compagnie. Par ce second point vous viendrez à bout aisément du premier parce que l'habitant redoublera ses soins et son travail pour s'acquitter, et vous fournira des fruits de sa terre" (Correspondance, t. I, 1724-1731, p. 6-7, nous soulignons). L'exploitation de l'île repose sur le "travail forcé" d'habitants endettés, astreints à rembourser la Compagnie avec le café qu'ils produisent à des prix fixés par elle. "L'habitant qui n'aura pas d'argent pour payer le montant de son adjudication, et auquel on fera crédit, ne pourra s'acquitter qu'en denrées du cru de la terre, et payera pour lors en caffé" (id. p. 19). En effet, nombre d'habitants sont insolvables. Dans une lettre du 20 octobre 1731, le Conseil supérieur de Bourbon diagnostique : "Tout ce que nous pouvons avoir l'honneur de vous dire c'est qu'ils sont prêque tous très gueux, que les plus riches en argent comptant ne possèdent pas 4 ou 5 m. écus, qu'il n'y en a pas six dans toute l'isle qui soit dans ce cas, ny vingt dont la richesse aille à mille écus d'argent comptant" (Correspondance, t. I, 1724-1731, p. 142-143). Une lettre du 1er avril 1732 précise que seuls "les vieux habitants, gens qui ayant eu des esclaves depuis lontems, et un nombre suffisant, ont mis leurs habitations en valeur, planté des caffés des premiers, et ne se sont pas par conséquent endettés avec la Compagnie, mais au contraire devenus ses créanciers... c'est pour ceux-là qu'il faut annuellement de l'argent et quelques marchandises pour payer les caffés et denrées" (id. 1732-1736, p. 145). La même lettre ajoute, qu'à l'inverse, ceux qui sont établis récemment "qui ont acheptés des noirs de 2 à 3 cents piastres, et tout ce qui leur a été nécessaire pour pousser leur habitation, qui leur a bien plus couté dans ces derniers tems que cela ne coûtoit autres fois. Ces gens... s'y sont fourrés jusqu'au col et doivent considérablement" (id. 1732-1736, p. 2, nous soulignons). En effet, sans compter les "avances indispensables, pendant les quatre premières années", il ne faut "[pas] moins de 12 Noirs" pour faire fructifier une habitation – en 1732 plus de trois cents habitations "ne [faisant] que commancer" (id. p. 4). Les douze Noirs en cause sont supposer coûter 24 fusils de traite à la Compagnie qui les revend 4 000 livres à l'habitant. Quand la crise du café se déclare, "6 % des producteurs de l'île [...] fournissent 47,8 % de la production totale, et emploient 1 163 esclaves (moyenne supérieure à 58 esclaves par habitation)" (C. Mazet, "L'Ile Bourbon en 1735...", loc. cit. p. 33). Dans la première opération de traite organisée de Paris et confiée au Courrier de Bourbon commandé par le capitaine Antoine Dufour, en 1717 et 1718, le point n° 10 des "Instructions et ordres" (document A) de la Compagnie précise : il "fera son possible pour avoir trois Noirs, jeunes et bien faits, pour deux fusils, ou au moins trois Négresses s'il ne peut en avoir deux pour chaque fusil, ou un Noir pour un pistolet." (Recueil trimestriel de documents et travaux inédits pour servir à l'histoire des Mascareignes françaises, 1932-1933-1934, Saint-Denis, p. 385)

"Une société de servitude" (Mas 1989, loc. cit., p. 109)

Les premiers Bourbonnais sont, ainsi qu'il ressort de plusieurs articles de l'ordonnance de Jacob de la Haye, des engagés rétribués par "gages et sallaires".

Art. 12. - "Que personne n'ira à la chasse...""Six mois de service sans gages ni salaire pour la première fois et en cas de récidive à peine de vie" à défaut de paiement d'une amende de vingt écus.

Art. 21. - "Que tous ceux qui ont déserté et fait les quivis dans la montagne, seront exclus et privés de toute récompense , sallaires et payement, et leurs biens confisqués au roy."

Art 25. - "Deffense [aux chasseurs] de trafiquer, commercer, vendre ni porter de gibier ailleurs qu'aux magasins" [...] sur peine [...] de rester dans l'isle deux ans à leurs dépens, sans aucun gage ni sallaire, et, en cas de récidive, d'être pendus et étranglés."

Leur sort, l'île étant inexploitée, n'est pas celui des engagés des Antilles, où il y a des plantations et des "maîtres" (et où "les maistres [font] beaucoup moins de cas d'un engagé que d'un noir esclave, et se mettent bien moins en peine de la mort d'un engagé que de celle d'un esclave parce qu'ils perdent plus à l'un qu'à l'autre" - l'intendant Robert, en 1698, cité par Debien, p. 206-207 ; voir : Madagascar : l'“Originaire”, l'“Engagé” et l'“Habitant”). Les hommes de Fort-Dauphin, sous Pronis, eux, "trouvaient bien étrange de faire en ce pays la fonction de portefaix et d'esclaves, [alors qu']ils voyaient beaucoup de Nègres dans l'habitation que l'on ne faisait point travailler" (Flacourt, Histoire..., p. 269). Ces engagés deviennent, de fait, des colons et leur propos est le plus souvent d'établissement. Ils sont attributaires de terres sous condition de mise en culture et sous peine de retrait. Ils apportent avec eux l'idéal de propriété et de transmission familiale, expression de l'unité domestique gérée par le mari, l'épouse et leurs enfants, propre aux sociétés paysannes d'Europe. Un document portant concession, daté du 20 janvier 1690 et signé du gouverneur Vauboulon, résume cet idéal : "Anathase Touchard, écrit Vauboulon, nous remontre que depuis vingt ans qu'il est dans cete ile, il a toujours travaillé avec le chagrin de savoir que la terre qu'il cultivait n'était pas à lui, et que selon le caprice de ceux qui ont commandé jusques à présent, il fallait qu'il fut toujours prêt à la quitter avec l'inquiétude qu'après sa mort, il ne pourrait rien laisser à sa femme et à ses enfants, ce qui rendait sa condition aussi malheureuse que celle des esclaves qui n'ont rien en propre, et qui ne peuvent rien acquérir [...] Il a recours à notre justice et autorité et nous demande la propriété et fonds de la moitié de l'habitation où il demeure..." (cité par Mas, 1971, annexe n° 3).

"La peine d'estre habitant"...

"La Compagnie a receu, relèvent les Directeurs dans une lettre du 24 septembre 1729, la copie du jugement que le Sr de Brousse, en conseil de guerre, a prononcé contre le nommé Languedoc, soldat". "Ce jugement, commentent-ils, est des plus irréguliers, car le Conseil s'arroge le droit qu'il n'a pas de faire grâce à un homme qu'il devoit condamner [et luy impose, de surcroît] la peine d'estre habitant", "ce qui, corrigent-ils, doit estre regardé comme une grâce pour un honneste homme" (Correspondance, t. 1, p. 93). Avec la crise du café, dès 1736, la situation des habitants se dégrade en conséquence et la plupart s'avèrent incapables de rembourser les emprunts. "Nous sommes accablés de dettes immenses. Les unes sont vos bienfaits, et le titre que notre reconnaissance leur défère ne recevra jamais la moindre altération ; mais ces grâces ont trop tôt cessé et le changement nous a forcé d'en contracter de nouvelles… nous avons eu recours à des particuliers qui moins touché du bien public que de leurs intérêts, nous ont rendu la victime de leur soif pour les richesses. Malheureuse nécessité qui subsiste depuis 1735…et qui nous a conduits jusqu'à la plus affreuse pauvreté… Loin de pouvoir liquider nos dettes, nous serions dans vingt ans plus obérés qu'aujourd'hui" ("Supplique des colons de Bourbon à propos du prix de leurs cafés en décembre 1746", dans : Recueil trimestriel..., 1937-1938, p. 176 ; voir aussi la lettre des Dr de la Cie du 30 mars 1746, Correspondance, t. 4, p. 247). Au moment de la reprise de Bourbon, les 8/10° des habitants sont endettés vis à vis de la Compagnie.

On peut laisser la conclusion de ce développement à Adam Smith : "Quelques nations ont abandonné tout le commerce de leurs colonies à une compagnie exclusive, obligeant les colons à lui acheter toutes les marchandises d'Europe dont ils pouvaient avoir besoin, et à lui vendre la totalité de leur produit surabondant. L'intérêt de la compagnie a donc été non-seulement de vendre les unes le plus cher possible, et d'acheter l'autre au plus bas possible, mais encore de n'acheter de celui-ci, même à ce bas prix, que la quantité seulement dont elle pouvait espérer de disposer en Europe à un très-haut prix : son intérêt a été non-seulement de dégrader, dans tous les, cas, la valeur du produit surabondant des colons, mais encore, dans la plupart des circonstances, de décourager l'accroissement de cette quantité, et de la tenir au-dessous de son état naturel. De tous les expédients dont on puisse s'aviser pour comprimer les progrès de la croissance naturelle d'une nouvelle colonie, le plus efficace, sans aucun doute, c'est celui d'une compagnie exclusive ((Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduction Garnier, édition de 1843, livre IV, chapitre VII, p. 185-186, nous soulignons).

Blanc, P., 1958, "A propos des concessions domaniales outre-mer sous l'Ancien Régime", Revue juridique et politique de l'Union Française, Paris : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

Flacourt, Etienne (de) [1661], 2007, Histoire de la Grande Isle Madagascar, éditée annotée et présentée par Claude Allibert, Paris, Karthala.

Lougnon, Albert, 1932-1949, Recueil trimestriel de documents et travaux inédits pour servir à l'Histoire des Mascareignes françaises, 8 volumes, Saint-Denis : Drouhet.

-- 1956, L'histoire du café à La Réunion. L'île Bourbon pendant la Régence, Desforges-Boucher, les débuts du café, Paris : Larose.

-- 1960, Correspondance du Conseil Supérieur de Bourbon et de la Compagnie des Indes (1724-1750), 5 volumes, Saint-Denis : Daudé,

Mas, Jean, 1971, Droit de propriété et paysage rural de l'ile de Bourbon-La Réunion, S.C.D. université de La Réunion.

Smith, Adam, 1843, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduction du comte Germain Garnier de 1776, revue par Adolphe Blanqui, Paris : Guillaumin.

|

|

|