|

Droit au sol et mythes d’autochtonie

(Communication présentée au colloque

“Représentation de l’environnement et construction des territoires : dialogue des disciplines”,

université de Poitiers, 11-12 octobre 2001)

suivi de :

Note sur le Ménéxène :

l'oraison funèbre et le discours identitaire

(Communication présentée à la “Journée de l'Antiquité”,

université de la Réunion, 12 avril 2006)

IV - 16

En cette occasion de rencontre entre les disciplines, j’aimerais présenter quelques questions de nature anthropologique sur cette “image fabriquée de l’identité” où se revendique une sorte de consubstantialité du sol et du soi. Je vais donc égrener un certain nombre d’exemples dont l’objet est de montrer à la fois la faible valeur descriptive des mythes d’autochtonie et leur forte charge émotive. Avec cet “égrenage”, dont l’unité est plus formelle qu’essentielle, je me place dans une perspective aporétique : je me bornerai à mettre en évidence cette contradiction entre la vérité objective et la vérité subjective.

Dire qu’il y a une signification anthropologique du “territoire” et de l’autochtonie, c’est dire qu’on peut trouver dans le rapport que les différentes cultures, les différentes formes d’humanité, peuvent entretenir avec le sol un invariant. Que serait donc cet “invariant” ? Je prendrai comme indice le fait que, dans le monde “désenchanté” qui est le nôtre – je reprends bien sûr l’expression de Max Weber – où tout paraît “square”, cadré, orthonormé, le rapport au sol s’exprime souvent en des termes qui sont rien moins que rationnels.

Premier exemple. Un “point de vue” paru dans le journal Le Monde du 25 mai 2001 à la rubrique “Horizons-Débats” (– bienvenu puisque je cherchais matière pour cette communication). Il est question dans ce point de vue de territoire et d’identité à propos du transfert éventuel de la “loi littoral” vers la collectivité territoriale corse. Sous le titre : “Nous, les sentinelles de la terre de Corse”, l’auteur s’emploie à ouvrir les yeux de ceux qui soupçonnent les Corses de vouloir bétonner leur littoral. Il explique : “Notre relation avec la terre corse est tellement puissante et mystérieuse que nous saurons protéger avec constance nos côtes, mais aussi nos montagnes auxquelles il convient de réinsuffler vie et jeunesse. Sachez que nous ne nous considérons pas comme les propriétaires de ce sol, mais seulement les dépositaires. Nous sommes imprégnés de l’idée que nous devons défendre à tout prix cette terre sacrée que nous remettrons à nos enfants”. Cette profession de foi se termine par la dénégation suivante : “Notre patriotisme ne repose pas sur des termes creux et ronflants […]”.

Le Monde du 15 novembre 2007 :

Parmi les témoins de moralité en faveur de l'assassin présumé du préfet Érignac un :

"homme au bandeau rouge barrant une crinière aussi blanche que sa barbe, [qu']on ne présente plus. Daniel Herrero est venu témoigner, mercredi 14 novembre, en faveur d’Yvan Colonna, qu’il a eu comme étudiant voilà déjà longtemps, à la faculté de Nice, où l’ancien international de rugby enseignait la pédagogie du sport.

Et cela donne, en live :

“Yvan Colonna, c’est quelqu’un qui pouvait donner aux autres. Il n’a pas un ego boursouflé. C’était un bel éducateur en devenir, tu vois. Mais l’appel de sa terre corse était sans doute pour lui quelque chose de dominant dans sa psyché, dans sa manière d’être au monde. Il était, tu vois, une nature secrète, turbulent sur le terrain. Je l’ai vu dans des situations de solidarité, de rudoyance, de partage, de générosité. La composante relationnelle de l’ouverture à l’autre, tu vois, c’est quelque chose de complexe. Il n’était pas d’une nature très expansée, tu vois. Je peux attester sur l’honneur que je n’ai jamais vu chez lui des réactions d’antipathie délibérée”.

[...] A la fin de sa déposition, Yvan Colonna, dans son box, semblait heureux comme un gosse."

Avec cette dénégation de l’emphase à laquelle la relation à la terre donne ou donnerait lieu, nous voici, me semble-t-il, dans ce registre spécifique que je cherche à caractériser. Si l’on fait crédit au vocabulaire utilisé avec récurrence en ces circonstances, quand le sol consubstantiel est en cause, on touche ici au “sacré”. Au-delà de la métaphore. Taïwan est ainsi, par exemple, la “province sacrée” du communisme athée de la Chine. Habiter serait donc une affaire religieuse et non une affaire profane. L’institution religieuse semble exprimer ce droit antérieur au droit qu’est la légitimité sur le sol en ritualisant la prise de possession du sol. J’ai à peine besoin de rappeler qu’une justification donnée par les islamistes aux attentats qui viennent de frapper les États-Unis serait la présence, depuis la guerre du Golfe, de soldats américains, d’infidèles, sur la terre sacrée de l’Arabie saoudite. Ce qui constitue une “humiliation” et une “souillure”. Le conflit israélo-palestinien est, lui aussi, un conflit théologique avant d’être un conflit politique… Comment une médiation politique est-elle possible entre deux communautés qui ont une relation théologique – i.e. exclusive – aux mêmes lieux ? L’inaliénabilité et la consubstantialité du sol et du soi s’expriment donc par l’autel, par le temple, par la mosquée (dans le “frisson sacré” de l'appartenance) avant de s’exprimer dans le droit.

Des justifications du droit au sol

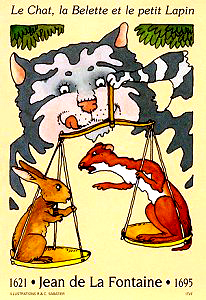

Quelle justification avons-nous pour articuler le droit du droit : le bon droit, s’agissant de territoire ? Le plus simple, le plus évident, le plus commun c’est de mettre en avant le “droit du premier occupant”. On connaît la fable de Jean Lapin, délogé par une belette qui met à profit son insouciance nocturne pour s’installer chez lui et qui justifie sans états d’âme cette occupation sans titre :

"La Poste 1995" R. et C. Sabatier

La Dame au nez pointu répondit que la terre

Était au premier occupant.

C'était un beau sujet de guerre

Qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant.

Et quand ce serait un Royaume

Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi

En a pour toujours fait l'octroi

À Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,

Plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi.

Jean Lapin allégua la coutume et l'usage.

Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logis

Rendu maître et seigneur, et qui de père en fils,

L'ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.

Le premier occupant est-ce une loi plus sage ?

Il y a évidemment dans cette fable un clin d’œil du La Fontaine politique : “Je me sers d'animaux pour instruire les hommes” (À Monseigneur le Dauphin) – que je n’ai malheureusement pas le temps de commenter. La justification la plus commune, en effet, c’est de dire qu’on est là “à bon droit”, parce qu’on est là depuis toujours. C’est vraisemblablement ce qui s’exprime, éventuellement en termes non creux et non ronflants – et néanmoins non profanes – quand on qualifie la relation au sol natal : on fait corps avec lui. – À la différence des grues qui, note le philosophe sceptique Favorinus, vont de la Thrace en Egypte "sans penser que la Thrace soit leur patrie, ni l'Egypte leur terre d'exil : ce sont des lieux respectifs de résidence pour l'hiver et l'été" (Sur l'exil). C'est ce qui fait d'un concitoyen un "pays" et d'un groupe d'hommes une natio : "Race d'hommes, rapporte le lexicologue latin Festus, née sur la terre même qu'elle habite. Cincius dit que ce mot désigna une race d'hommes qui n'est point venue du dehors, mais qui est née sur le sol même qu'elle occupe" (Festus, De la signification des mots, Livre XII). Mais qu’est-ce qui nous prouve que nous sommes bien chez nous et de chez nous ? Très largement une forme généralisée de l’usucapion. Nous sommes là à bon droit, parce que cette propriété n’est pas contestée. Mais cette propriété s’argumente d’abord comme un propre, une aséité.

Le mythe grec de l’autochtonie (chthonios : qui est sous terre) donne une bonne illustration de ce type de construction qu’on voit prospérer dans les forgeries identitaires. Le bon droit s’y exprime par le fait d’être né du sol, de faire corps avec la terre. Nés de la terre, c’est ainsi que les anciens Athéniens se représentaient. La tradition faisait remonter la généalogie d’Erichthonios, l’un des premiers rois d’Athènes, au dieu souterrain, Héphaistos. Le dieu boiteux ayant reçu Athéna dans sa forge, venue lui commander des armes, se prit d’amour pour elle. La déesse échappa à son étreinte, mais, dans la lutte, la semence du dieu se répandit sur le sol. Ainsi fécondée, la terre produisit un enfant que la déesse recueillit et qu’elle confia, enfermé dans une corbeille en osier, aux filles d’un roi de l’Attique. Poussées par la curiosité, celles-ci ouvrirent la corbeille et virent l’enfant gardé par deux serpents. Selon certaines versions, c’est l’enfant lui-même qui avait le corps terminé par une queue de serpent – comme la plupart des êtres chthoniens…

La naissance d'Erichthonios

(Munich, stamnos d'Hermonax)

C’est “l’égalité dans l’origine”, l’isogonie qui, selon Platon (Ménéxène, 238 d-239 a), fonde la démocratie : “Ni l’infirmité, ni la pauvreté, ni l’obscurité de la naissance ne sont pour quiconque une cause d'exclusion, non plus qu’une extraction contraire un titre d'honneur, comme c’est le cas dans d'autres cités. Une seule règle fait loi : à l’homme réputé capable ou honnête l’autorité et les charges ; et la cause de ce régime politique est chez nous l’égalité de naissance. Les autres cités sont constituées par des populations de toute origines et formées d’éléments d'inégale valeur, d’où résulte l’inégalité au principe de leurs gouvernements, tyrannies et oligarchies ; les gens y vivent, un petit nombre regardant le reste comme des esclaves, et ces derniers en tenant les autres pour des maîtres. Nous et les nôtres, à l’inverse, tous frères nés d'une même mère, nous ne nous croyons pas les esclaves ni les maîtres les uns des autres. L’égalité d’origine, établie par la nature, nous oblige à rechercher l’égalité politique établie par la loi et à ne céder le pas les uns aux autres qu’eu égard à la réputation de vertu et de sagesse.” Cette égalité dans l’origine, c’est l’autochtonie. Dans le style propre au panégyrique, alors qu’il s'agit d’honorer la mémoire des soldats morts à la guerre et d’associer l’exhortation aux vivants à l’éloge des défunts, le (pseudo) discours d’Aspasie, rapporté par Socrate, développe le motif universel qui unit les morts et les vivants, celui de la terre mère (“cette terre sur laquelle ils vivaient” et où “ils reposent aujourd'hui” - 237 c). Si Platon choisit de traiter ce thème, c’est qu’il devait constituer un poncif des orateurs dont il moque l’enflure. C’est bien entendu ce trait qui nous intéresse ici. L’autochtonie athénienne se démontre donc par le fait que l’Attique, quand les autres contrées se peuplaient d’“animaux de toutes espèces”, “enfanta l’homme”, puis les aliments, tels “le fruit du blé et de l’orge”, nécessaires à sa survie, “démontrant [par cette attention] que c'est bien elle qui a enfanté cet être”. “Car ce n'est pas la terre qui a imité la femme dans la conception et l’enfantement, mais la femme qui a imité la terre”(238 a)... Les “ancêtres [des morts dont on célèbre la mémoire] n’étaient pas d’origine étrangère”, ils ne sont pas “des métèques dont les aïeux seraient venus d’ailleurs, mais bien des autochtones” nourris, non par une “marâtre”, mais par leur mère. (237 b-c) La fidélité à la terre est un devoir de fils.

Les Étrusques, eux, démontraient leur autochtonie par le surgissement de leur législateur, Tagès, du sol étrusque. Un paysan de Tarquinia, labourant son champ, vit un jour sortir du sillon un enfant qui avait la sagesse d'un vieillard. C’est à cet émissaire chthonien qu’est due la révélation du code de la religion étrusque, l'Etrusca Disciplina.

Les preuves que les peuples articulent pour justifier leur autorité sur le sol sont souvent de cet ordre, largement mythiques. Quant à l'histoire, le Ménéxène – certes à la fois un pastiche et une charge contre la grandiloquence dont les discours identitaires sont le prétexte – fait voir comment la passion patriotique est en mesure de la rendre. “Il est aisé, dit Socrate – le mot est devenu proverbial – de louer des Athéniens devant des Athéniens”. (Ménéxène, 235 d) Pourquoi les “sonneries aux morts” et les hymnes nationaux, qui font lever les assistants et découvrir les têtes, autorisent-ils pareil excès ? Vraisemblablement parce que la cohésion physique du groupe propre à ces moments “sacrés” requiert un investissement émotionnel contraire à l’exercice de la froide raison. Plutôt qu’un manque de vigilance de la critique philologique qui a longtemps vu dans le dialogue platonicien en cause un modèle du panégyrique et non une parodie, c’est peut-être l’inhibition de tout esprit critique, dès qu’il est question de territoire, qui est ici significative. L’intention platonicienne est pourtant dénuée d’ambiguïté, tant les libertés d’Aspasie avec l’histoire sont flagrantes. La conclusion de ce panégyrique n’est pas moins étonnante, quand l’ethnolâtrie et l’histoire rêvée défient à la fois la prétérition et l’hyperbole : “Telles sont les actions des hommes qui reposent ici et des autres qui sont morts pour la patrie. Celles que j’ai rapportées sont nombreuses et belles, mais beaucoup nombreuses encore et plus belles celles que j’ai omises, plusieurs jours et plusieurs nuits ne suffiraient pas à les citer toutes”. (246 a)

C’est en réalité à une charge contre l’éloquence publique, dont les oraisons funèbres résument les travers, que s’emploie l’ironia mimica (Berndt) platonicienne, faisant chanter la langue mieux que les sophistes, en des tours souvent fondés sur la ressemblance sonore qui défient la traduction. [Par exception : Pausaniou de pausamenou, “Pausanias ayant fait une pause” (Banquet 185 c), illustration de ces “redondances” (litt. isologies) que “les doctes enseignent” et où le discours attribué à Agathon est aussi une parodie de la “fabrique” des sophistes – également moquée par Aristophane dans les Thesmophories (52-54) à propos du même Agathon.] Les logoi politikoi obscurcissent la conscience et dévoient la droite raison. Les panégyristes, note plaisamment Socrate, avec la “chamarrure de leurs discours apprêtés”, “ensorcèlent nos âmes” (235 a). “Chaque fois, renchérit-il, je reste là planté, captif et comme pétrifié, persuadé que je suis devenu sur-le-champ plus grand, plus généreux, plus beau.” “Cette majesté, poursuit-il, me dure plus de trois jours ; les accents de l’orateur me sont entrés dans les oreilles comme une vrille et c’est à peine si, le quatrième ou le cinquième jour, je reprends mes esprits et réalise en quel endroit de la terre je me trouve.” (235 b-c) Comment expliquer pareil “ensorcèlement” ? Si le pastiche platonicien des tours de rhétorique utilisés par Gorgias (supra : 7.2 “La cité des 'égaux'”) et ses émules est placé sous le patronage des musiciens Connos et Lampros, c’est que l’éloquence emprunte en réalité davantage à la musique qu’à la dialectique. Les allitérations, les répétitions de mots, les rimes, les balancements, tout cet appareil (homéotéleutes, anaphores, épanadiploses, synecdoques, épixégèses, épizeuxes, ictus...) qui focalise l’attention sur les sonorités verbales, détourne la raison de son véritable objet qui est de discriminer et de prendre de la hauteur – et non de s'abandonner à des ressemblances factices créées par des rythmes ou des similitudes sonores. Socrate, s’excusant d’une asonance involontaire : “La foule, elle, n’a entendu que des phrases comme celle qui vient de m’échapper, construites à dessein sur les mêmes consonnances et non point des propos où cette correspondance soit, comme dans ma phrase, l’effet d’un simple hasard.” (République 498 d-e) Produire un discours “clair et cohérent”, “ramener à une seule idée les notions éparses” (Phèdre 265 d ; trouver l’unité dans la multiplicité : Philèbe 16), “diviser l’idée en ses éléments” tout en “respectant ses articulations naturelles”, selon l’image fameuse (“tâchant de n’y rien tronquer” à l’inverse du “boucher maladroit“ - 265 e), voilà la dialectique. L’accès à la vérité ne procède pas de la séduction des mots mais de la contention de l’esprit. “Voilà, Phèdre, déclare Socrate, ce dont je suis amoureux, moi : c'est de ces divisions [analyse] et de ces rassemblements [synthèse] qui me rendent capable de parler et de penser.” (266 b) À l’inverse, la célébration de la terre des pères, de la patrie, engage un usage, non pas analytique et linéaire, mais euphonique et harmonique, émotionnel de la langue (roboratif et euphorisant, si l’on en croit l’envoûtement de Socrate). Formé à la musique par Lampros, à la rhétorique par Antiphon et louant des Athéniens devant des Athéniens, comment l'hypotypose du panégyriste ne méduserait-elle pas les auditoires ? Prière pour les morts et droit au sol pour les vivants, le discours patriotique donne fonctionnellement congé à l’objectivité et à la critique.

La valorisation de la langue maternelle peut être de cette nature quand elle est supposée exprimer un rapport indicible à la terre. On sait que Maurras faisait de la sensibilité au vers de Racine la pierre de touche de la nationalité française. Hérodote raconte ainsi l’expérience qu’aurait réalisée le souverain égyptien Psamtik (663-609) :

“Toutes les recherches de Psammetichus pour savoir quel était le peuple le premier apparu sur la terre étant restées vaines, il imagina ce dispositif : il confia à un berger deux nouveaux-nés, des enfants du peuple, à élever dans ses étables avec les instructions suivantes : personne ne devait prononcer le moindre mot devant eux, ils resteraient seuls dans une cabane solitaire et, à l’heure voulue, le berger leur amènerait des chèvres et leur donnerait du lait à satiété ainsi que tous les soins nécessaires. Par ces dispositions et ces instructions, Psammetichus voulait surprendre le premier mot que prononceraient les enfants quand ils auraient passé l’âge des vagissements inarticulés. Ainsi fut fait ; pendant deux ans, le berger s’acquitta de sa tâche, puis un jour, quand il ouvrit la porte et entra dans la cabane, les enfants se traînèrent vers lui et prononcèrent le mot bécos, en lui tendant les mains. La première fois qu’il entendit ce mot, le berger ne fit rien : mais comme, à chacune de ses visites, il le lui répétaient sans cesse, il en informa son maître et, sur son ordre, lui amena les enfants. Psammetichus les entendit à son tour et fit rechercher à quel peuple appartenait le mot bécos : il découvrit ainsi que c’est, chez les Phrygiens, le nom du pain. Devant une pareille preuve, les Égyptiens durent reconnaître l’antériorité des Phrygiens.” (L’Enquête, II, 2)

L’Homme de Cheddar L’Homme de Cheddar

Voici un contre-exemple tout à fait exceptionnel qui démontre une autochtonie qui va bien au-delà des quatre quartiers. La ville de Cheddar, au sud-ouest de Bristol, dans le Somerset, est célèbre pour son fromage, le fameux cheddar. Elle est aussi célèbre par la découverte, en 1903, du squelette d’un chasseur vieux de 9 000 ans dans une caverne paléolithique, squelette dit de “l’homme de Cheddar” (qui peut être admiré au muséum d'Histoire naturelle de Londres). Dans le cadre d’une recherche de génétique des populations dont l’objet était de savoir si les hommes paléolithiques et les habitants actuels avaient une parenté génétique, le professeur d’histoire de la ville a eu la surprise d’apprendre, grâce à la comparaison avec le sien de l’ADN mitochondrial qu’on a réussi à prélever sur le squelette, que l’homme de Cheddar était son parent direct. Et qu’en neuf mille ans, il n’avait fait que quelques centaines de mètres...

Le Figaro du 18 juillet 2008

La famille la plus vieille du monde découverte à Göttingen

"Nos ancêtres les Gaulois" paraissent bien jeunes par rapport à la découverte préhistorique qui vient d'être consignée dans un musée à Bad Grund, dans la région de Göttingen, en Allemagne. Des ossements humains qui y ont été trouvés datent de l'âge du bronze, mille ou deux mille avant notre ère. Et, surtout, au moins deux de leurs descendants directs vivent encore dans les environs, la preuve pour ainsi dire généalogique ayant pu être établie grâce à la comparaison de traces d'ADN. "Drôle d'impression de le regarder au fond des yeux", sourit Uwe Lange. Le géomètre de 48 ans est l'un des deux dont la filiation a été prouvée. Face à lui, il y a l'effigie de son lointain devancier, à 100 ou 120 générations de distance.

"Je voudrais bien lui demander comment il s'appelle et ce qu'il a fait dans la vie." De l'agriculture et de l'élevage, explique Ernst Probst, un expert de l'âge de bronze qui a relaté l'affaire. Des activités de subsistance agrémentées de polygamie, de sacrifices humains et de cannibalisme… L'aventure débute en 1980, lorsque l'on découvre cinq cavités inconnues dans la grotte de Lichtenstein, connue de longue date. Les travaux de fouille démarrent en 1993. L'archéologue local, Stefan Flindt, met au jour des parures en bronze, les restes d'un foyer et les ossements d'une quarantaine d'êtres humains. Susanne Hummel, anthropologue à l'université de Göttingen, prend la relève. Par un petit miracle, il existe encore des traces d'ADN identifiables, car la substance génétique des os est particulièrement bien préservée. Les squelettes sont peu ou prou ceux des membres d'une même famille. D'où l'idée de chercher des descendants dans la région. Sur quelque 300 échantillons de salive prélevés sur des habitants qui y vivent depuis au moins trois générations, deux correspondent. Uwe Lange et Manfred Huchthausen, un enseignant de 58 ans. Séparés par un kilomètre à vol d'oiseau, réunis par des ancêtres morts ici il y a 3 000 ans.

L’Homme de Kennewick L’Homme de Kennewick

L’affaire est beaucoup plus compliquée avec l’homme de Kennewick – affaire pendante devant les tribunaux américains qui oppose les représentants d’une communauté amérindienne et un groupe d’anthropologues.

Les faits. Un squelette enseveli sous une berge de la rivière Columbia, près de Kennewick, dans l'État de Washington a refait surface en juillet 1996 à la suite de pluies torrentielles. Un crâne est d’abord découvert et la police alerte un spécialiste des enquêtes d'identification judiciaire, anthropologue et médecin légiste à la fois, qui conclut qu’il pourrait s'agir, vu l’ancienneté du crâne d'un “colon européen”. Mais après avoir récupéré le reste du squelette quelques jours plus tard – celui d'un homme de taille moyenne, âgé de 40 à 55 ans –, il note la présence d'un fragment de pointe d’une flèche en pierre fiché dans l’os du bassin. Comment expliquer qu'un colon ait été blessé par une arme aussi rudimentaire ?… Un test au carbone 14 révèle une datation pour le moins inattendue : l'homme de Kennewick a 9 200 ans. On n’est donc pas en présence d’un “coureur des bois”. Ce qui fait problème, c’est que les caractères anthropologiques de l’homme de Kennewick ne sont pas “mongoloïdes” et qu’il ne s’agirait donc pas d’un amérindien. Ce constat, les analyses d’ADN n’ayant donné aucun résultat (et sachant qu’elle n’en donneront vraisemblablement aucun, le squelette ayant été “lavé” par le ruissellement “dans les siècles des siècles” a-t-on envie de dire, à la différence de celui de l’homme de Cheddar, retrouvé dans une grotte calcaire et dont l’ADN a pu être extrait d’une molaire), même s’il est sujet à discussion – les attributions morphotypiques n’ont qu’une valeur statistique – oblige à remettre sur le chantier l’histoire du peuplement de l’Amérique et, par voie de conséquence, à réinstruire la question des droits des Amérindiens en tant que “Premières Nations”.

La procédure judiciaire. En vertu d’une loi adoptée en 1991 par le Sénat, le “Native American Grave Protection and Repatriation Act” (NAGPRA), tout reste humain daté d’avant l’arrivée des Européens peut être revendiqué comme ancêtre par les nations amérindiennes et soustrait à la recherche scientifique. L'organisme gouvernemental qui gère le territoire où a été découvert l'homme de Kennewick revendique en effet le squelette au nom des Umatillas. Ces derniers, qui vivent sur les rives de la Columbia, le considèrent comme un ancêtre et ils ont l'intention de l'inhumer pour le soustraire aux scientifiques. Leur représentant, Armand Minthorn, argumente que “les politiques tribales interdisent les recherches scientifiques sur les restes humains des ancêtres des Umatillas”, celles-ci constituant “une violation des convictions religieuses profondes de son peuple”. Il y a là, aussi, des enjeux politiques. En effet, bien des Amérindiens craignent qu'une réécriture de l'histoire ne nuise à leurs revendications territoriales. Les prises de position de l’extrême-droite américaine donne quelque fondement à ces craintes. “Malgré tout le respect que j'ai pour les revendications autochtones, déclare un archéologue, certaines sont carrément aberrantes. Dire qu'un squelette de 9 000 ans vous appartient parce qu'il a été trouvé dans votre cour, ça va. Mais prétendre qu'en plus de vous appartenir il possède un lien de parenté avec vous est dénué de bon sens !” C’est pourtant toute la question – que j’essaie d’exposer ici avec cet exemple extrême. Ce débat, quoi qu’il en soit, illustre la différence d’approche entre la représentation (et la revendication) d’une sorte de lien mystique avec le sol et la représentation scientifique, profane et profanatrice, qui vise à reconstituer l’environnement historique et humain d’un squelette impersonnel. Entre la vérité subjective et la vérité objective.

L’ADN de l’homme de Kennewick a finalement pu être interprété par une équipe danoise (Nature, du 18 juin 2015, « The ancestry and affiliations of Kennewick Man », 523, 455–458 ; Centre for GeoGenetics, Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen) : il est plus proche de l’ADN des Amérindiens que de tout autre groupe humain dans le monde.

L’autochtonie et le droit

Que signifie l’autochtonie aujourd’hui ? Quel statut juridique accorder à cet “imprescriptible” dans un monde caractérisé par les migrations, le métissage et la coexistence des hommes ? Deux cas de figure apparaissent d’emblée. Celui des sociétés qui ont été colonisées, la colonisation ayant prospéré sur la négation ou la subordination de tout droit antérieur en vertu de la doctrine de la terra nullius [vide supra : chapitre 15, pour la Nouvelle-Calédonie] ; et celui des sociétés libérales où l’autochtonie fait l’objet d’une dénégation juridique princeps. Deux exemples.

Premier cas de figure : le statut des aborigènes en Australie où la doctrine coloniale de la terra nullius a prospéré jusqu’en… juin 1992, jusqu’au revirement de jurisprudence de l’arrêt Mabo (Mabo and others v. State of Queensland, 107 ALR 1) qui déclare qu’une concession consentie par la Couronne ne conférait à son bénéficiaire qu’un simple droit d’usage et n’éteignait pas les droits fonciers traditionnels des populations indigènes (“native title”) (Laffargue, 1994, 1996). En effet, à la différence du Canada, avec la Proclamation Royale de 1763, ou de la Nouvelle-Zélande, avec le traité de Waitangi de 1840, la Fédération australienne n’avait jamais reconnu l’existence d’une population sur le continent avant la prise de possession par la Couronne Britannique. Cette absence d’actes bilatéraux originels – sur lesquels le juge canadien ou néo-zélandais peuvent s’appuyer – donne tout son sens à l’arrêt Mabo puisqu’il crée du droit ex nihilo, reconnaissant à la communauté aborigène un statut en conformité avec le référendum de 1967. L’arrêt Mabo a mis en place les fondements juridiques d’une politique autochtone. Il a mis fin à ce qu’on a pu considérer comme un apartheid de fait – la théorie de l’extinction des Aborigènes qui a perduré jusque dans les années 50 rendant inutile un apartheid institutionnalisé – appuyé par une politique d’assimilation forcée. Ce sont, notamment, les “générations volées”, ces enfants aborigènes placés dans des familles d’accueil blanches (de 1880 à la fin des années 60, 40 000 à 60 000 enfants ont ainsi été enlevés à leur famille) pour lesquelles le pape Jean-Paul II va officiellement demander le pardon de l’Église. Dans son exhortation apostolique, Ecclesia in Oceania, faisant référence aux pratiques missionnaires d’enlèvement d’enfants ayant contribué à des “injustices historiques”, le pape déclare que “l’Église soutiendra la cause de tous les peuples autochtones qui cherchent à obtenir une reconnaissance juste et équitable de leur identité et de leurs droits”.

La légitimation des droits fonciers autochtones sous l’égide du principe de non-discrimination au sein de la communauté australienne met un terme aux politiques d’intégration forcée des minorités, mais elle va aussi au-delà. Le concept de “titre indigène” recouvre en effet bien autre chose que la stricte propriété de la terre :

“The expression ‘native title’ or ‘native rights and interests’, précise l’arrêt Mabo, means the communal group or individual rights or interests of Aboriginal people or Torres Strait Islanders in relation to land or waters, where :

a) the rights and interests are possessed under the traditional laws acknowledged, and the traditional customs observed, by the Aboriginal people or Torres Strait Islanders ; and

b) the Aboriginal people or Torres Strait Islanders, by those laws and customs have a connection with the land or waters ; and

c) the rights and interests are recognised by the common law of Australia.”

Sa reconnaissance, qui repose au regard du droit sur la réalité et la continuité d’un lien matériel et moral entre une communauté humaine et une terre (qui concerne donc des hommes qui, par l’effet “des lois et coutumes ont un lien avec la terre”, selon les termes de l’arrêt – l’évolution de la société traditionnelle ne signifiant pas “que le droit traditionnel cesse d’exister”), implique un dualisme juridique qui vaut reconnaissance, de manière réelle et non plus virtuelle, de la minorité aborigène. C’est le fondement constitutionnel d’un véritable statut aborigène. C’est l’acceptation d’une autre norme juridique coexistant avec le droit anglo-saxon.

Cette interprétation du droit au sol que je viens de présenter, liée à un choc de civilisations évidemment inégal, serait bien entendu impraticable et constituerait une contradictio in adjecto dans le droit des sociétés libérales [vide supra : chapitre 15]. L’antisémitisme politique illustre tragiquement cette impossibilité. C’est le deuxième cas de figure que j’ai retenu. Si le droit tel que l’entend l’antisémite Drumont, par exemple, opère une distinction stratégique entre la “Possession” et la “Propriété”, c’est pour réserver la propriété aux “autochtones”. Pour l’antisémite, c’est la légitimité qui procède du sol qui fonde le droit de propriété. Après en avoir appelé aux Pères de l’Eglise et à leur condamnation de l’usure, Drumont argumente :

“Aucun Chrétien ne peut confondre le capitalisme et la Propriété [...] Le capitalisme ressemble à la Propriété comme le sophisme ressemble au raisonnement, comme Caïn peut-être ressemblait à Abel. L’idée de propriété semble apporter naturellement avec elle, et indissolublement, l’idée de fécondité et d’utilité. Le type de propriété féconde, c’est la terre qui donne des fruits ; le type de la propriété utile, c’est la maison qui abrite. Le moulin, l’usine, la machine, sont des propriétés utiles, dans lesquelles est une fécondité latente que le travail met en œuvre. L’argent et l’or n’ont aucune fécondité par eux-mêmes [...] Ils n’ont qu’une valeur représentative [...] La Propriété est le droit à la possession d’une chose. La Possession séparée de ce droit a un air de famille avec la Propriété ; parfois on serait tenté de les confondre ; mais la première n’est en réalité qu’un fait matériel qui ne nous oblige nullement au respect [...] - Je possède parce que je suis légitimement propriétaire. Voilà la formule de la justice. - Je suis propriétaire parce que je possède même illégitimement. Voilà la formule de la friponnerie. Toute la question se résout donc, vis-à-vis du capital possédé par les juifs, dans l’origine légitime ou non de cette possession. Le fait qu’ils possèdent ne prouve rien. Ils peuvent être possesseurs de biens énormes sans être propriétaires en aucune sorte. L’habileté du voleur en effet peut lui donner la Possession : le travail seul confère la Propriété [...] L’origine de la fortune juive est l’Usure, sous toutes ses formes : le trafic, le brocantage, les spéculations de hausse et de baisse, les sociétés à prospectus mensongers, toutes machines inventées pour faire passer atome par atome les produits du travail chez les êtres improductifs. Le travail est la source de la richesse publique. A ce vase immense qu’alimente le travail, les juifs ont fait une fissure par où tout le liquide s’écoule constamment dans le tonneau de leurs caves. Cette grande fissure c’est l’Usure [...].” (La 'France juive' devant l’opinion : 125-127)

La légitimité est donc dans le travail. Mais la représentation collective qu’en donne Drumont (le “vase immense” de la “richesse publique”) indique une légitimité plus archaïque, dont le principe n’est pas explicitement formulé ici et qui s’oppose à la spoliation de l’usure comme l’activité pastorale, pacifique et dévotieuse d’Abel s’oppose à la forge maudite de Caïn (selon une étymologie de ce nom) : la légitimité qui procède du sol et qui fonde le citoyen - “en vertu de [ses] droits de citoyen” - à demander à M. de Rothschild “ce qu’il a dans le ventre ou ce qu’il a dans sa caisse” (Ibid. :25).

*

Le champ ouvert par ces deux exemples montre l’élaboration d’un droit “flexible”, prenant en compte, certes, les “injustices historiques” mais œuvrant aussi à neutraliser ce donné problématique du rapport au sol. L'écart que l'on qualifie volontiers d'“évolutif” entre la culture aborigène et la culture libérale s’avère être un différend de représentation du monde – quant au “lien avec la terre”, précisément. Au fond, les mythes d’autochtonie paraissent révéler, ou confirmer, que nous sommes, en quelque sorte, naturellement habilités à nous approprier, comme notre propre substance, notre environnement premier. (Ce qui relativise d’emblée le droit du premier occupant, au moins dès la deuxième génération, et fonde, par exemple, le groupe beur “Carte de Séjour” à reprendre à son compte la chanson de Charles Trenet, au second degré bien sûr, mais aussi au premier : “Douce France / le pays de mon enfance…” :

Douce France (1986), titre du groupe Carte de séjour,

créé en 1980 par Rachid Taha, Djamel Dif, Mokhtar Amini, Mohamed Amini et Éric Vaquer.

Film de Malik Chibane (1995)

Starring: Lionel Abelanski, Jean-Luc Abel, Saïda Bekkouche, Fadila Belkebla, Mahmoud Benyacoub

il y a là une duplique à la réplique que s’étaient vu opposer par les bourgeois de Paris des banquiers florentins qui souhaitaient acquérir la nationalité : que “nos monuments n’avaient point ombragé leurs berceaux”.) Mais aussi que, dans un monde “plein”, cette appropriation ne peut être que contextuelle – voire symbolique. Quel statut donner à l’enracinement dans un environnement où prospèrent l’ubiquité et l’interconnexion ? La naissance fait-elle le droit ? Pourquoi telle nappe d’hydrocarbures, par exemple, devrait-elle appartenir “naturellement” à la famille Saoud plutôt qu’aux Inuits ? L’administration de la planète terre devra nécessairement imaginer des solutions juridiques adaptées à la co-location des ressources autant qu’à l’égale dignité des cultures et concevoir une charte de l’habiter préservant l’unité des droits qui procède d’une même appartenance à la famille humaine…

Après ce voyage assez large – et ce constat prospectif –, je vais terminer avec un exemple du cru pour rappeler que les hommes ont beaucoup voyagé et que le droit est au sol est quelque chose dont il faut parler avec circonspection. Je n’apprendrai à personne ici que Moussais-la-Bataille, près de Poitiers, est la plaine où s’est vraisemblablement déroulée la bataille qui a permis à Charles Martel de repousser les conquérants Arabes en 732. Vous savez sans doute qu’un leader d’extrême-droite s’est tout récemment exprimé, au début de ce mois, en ce lieu symbolique de Moussais-la-Bataille, ce qui conforte mon propos – un autre s’était rendu, lui, au Mont Saint-Michel pour invoquer l’archange qui terrasse les dragons dans son programme de reconquête de la souveraineté nationale.

Les hommes voyagent et les conséquences de ces voyages sont parfois étonnantes. La génétique historique et la génétique des populations s’intéressent à l'hérédité, j’y ai fait allusion, notamment par l’analyse du sang et des systèmes d’histocompatibilité. Ce qui permet de retracer des migrations dont le souvenir, pourtant parfois consigné dans les manuels ou sur les monuments, s’est perdu. L’aire d’expansion de l’empire khmer peut ainsi être reconstituée par l’archéologie, mais aussi par l’hématologie : par la fréquence d’une structure moléculaire spécifique de l’hémoglobine, dite hémoglobine E, héréditairement transmise. Parmi les spécificités de l’hémoglobine (résultant de mutations qui peuvent avoir une signification adaptative : ainsi le gène de l’hémoglobine C conférerait-il une immunité au paludisme, vide infra) celle connue dans littérature médicale sous le nom de drépanocytose ou “anémie à globules rouges à

Le rôle protecteur contre le paludisme de certaines formes d'hémoglobine comme l'hémoglobine S est connu. Une étude portant sur 4.000 habitants du Burkina Faso (conduite par Modiano et al.) dont les résultats viennent de paraître dans Nature (Nature 2001 ; 414 : 305-8) met en évidence le fait que les porteurs de la forme C (HbC) de l'hémoglobine ont moins de risques de développer une forme grave de paludisme à Plasmodium falciparum. Cet avantage est significatif chez les hétérozygotes (HbAC) et plus encore chez les homozygotes (HbCC), où la réduction du risque de forme grave est de 93 %.

forme de faucille” (en grec, drépané : faux) résulte d’une mutation qui a vraisemblablement eu la péninsule arabique pour origine. Cette forme d’hémoglobine n’existe pas chez les Européens. En 1982, un Poitevin bien de Poitiers s’est curieusement révélé, à l'occasion d'une banale analyse de sang, être porteur de cette anomalie de l’hémoglobine. On ne donne pas les noms propres dans les communications scientifiques, je vais donc modifier son nom sans pour autant dénaturer l’information (je vais le dire sans le dire, car le patronyme est essentiel à l’affaire) : cet habitant de Poitiers s’appelait… Monsieur Sarrazin.

Qui donc, en vertu de quel droit au sol, de quel mythe d’autochtonie, pourrait dénier le droit au sol de Monsieur Sarrazin ?

(Communication présentée au colloque “Représentation de l’environnement et construction des territoires : dialogue des disciplines”, université de Poitiers, 11-12 octobre 2001.)

ANNEXE :

Note sur le Ménéxène, l'oraison funèbre et le discours identitaire

*

Journée de l'Antiquité

Université de la Réunion (12 avril 2006)

*

Bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses discussions philologiques, le Ménéxène (c. 385) est un dialogue platonicien relativement peu étudié dans le circuit universitaire (si l'on excepte les exercices de traduction scolaire) : la partie dialoguée y est réduite et son contenu, la relation par Socrate d'un discours en l'honneur des soldats morts au combat, supposé prononcé par Aspasie, peut sembler marginal. Le Ménéxène n'est pas un passage obligé pour entrer dans la philosophie de Platon. Au point qu'on a pu lire ce texte au premier degré et le donner comme un modèle du panégyrique. Un exercice de piété patriotique auquel Platon se serait livré, en quelque sorte. Un à-côté. D'après Cicéron, d'ailleurs, on récitait chaque année à Athènes la partie centrale du Ménéxène, l'oraison funèbre proprement dite (Orator, XLIV, 151). A la fin du XIXe siècle un philologue allemand, Th. Berndt (Vemerkungen Zu Platon's Menexenos, Herford 1888 ; voir en français : R. Clavaud, Le “Ménexène” de Platon et la rhétorique de son temps, Paris, 1980), renverse cette perspective (je simplifie) en montrant, par une minutieuse étude stylistique, que le Ménéxène est un pastiche et qu'il contient en réalité une leçon de philosophie et de (vraie) citoyenneté : le Ménéxène est une caricature de l'éloquence publique et du discours identitaire.

L'epitaphios, l'oraison funèbre, était l'éloge que l'Athènes démocratique rendait à la gloire de ses soldats morts au champ de bataille (Thucydide, II, 34) et le propos de Socrate, en pastichant les tours de l'éloquence patriotique et sa grandiloquence est de démontrer que l'histoire d'Athènes n'est pas l'épopée que les orateurs se plaisent à dérouler à cette occasion devant l'assemblée des Athéniens. Cette parodie prend place, en réalité, dans la “guerre totale”, si je puis dire (dérision comprise : "Toujours tes plaisanteries, Socrate, sur le dos des orateurs" - Ménéxène, 235 c), que Platon a déclarée à ces maîtres d'éloquence que sont les sophistes : l'éloquence est une machine à fabriquer et à faire partager des contre-vérités.

Le Ménéxène s'ouvre par une conversation entre un jeune homme de bonne famille – il a environ vingt ans – et Socrate. Ménéxène commence à s'intéresser à la vie politique et il pressent (à juste titre) que l'oraison funèbre est un exercice qui renferme les secrets de la réussite en politique. Mais que vaut une telle éloquence pour qui est en quête de vérité ? La réponse de Socrate est indirecte, il la délivre sous la forme d'un contre-exemple, une parodie plus vraie que nature (puisqu'on n'y a longtemps vu que du feu, je l'ai dit) de ces logoi politikoi qui séduisent tant ce candidat à Sciences Po dont la famille a déjà donné des administrateurs à la cité. Cette parodie n'est pas sans effet, puisque les contre-vérités alignées par Socrate finissent par mettre la puce à l'oreille de son interlocuteur… Le Ménéxène est donc un tour de force de rhétorique et un pastiche : Socrate y aligne par l'exemple, les unes après les autres, les figures de l'éloquence dont usent les tribuns, figures qui leur permettent d'énoncer des contre-vérités historiques si évidentes qu'il faut être dans une sorte d'état second pour ne pas les entendre comme telles. La qualification et l'explication de cet “état second”, de cette inhibition de l'esprit critique dès qu'il est question d'identité et de formation de groupe, constitue, précisément, un objet de mon questionnement.

L'idée que je prendrai comme fil directeur est de montrer que le texte platonicien constitue, à travers un pastiche des discours patriotiques, non seulement une leçon de civisme mais aussi une leçon d'épistémologie et, je m'en expliquerai, une leçon d'hygiène mentale pour se garder des “beaux parleurs” et autres pseudo experts en tropes qui encombrent les estrades des amphithéâtres et les revues spécialisées. Je terminerai, en effet, en disant quelques mots de l'affaire Sokal dont le pastiche n'est pas sans rapport, toutes choses égales d'ailleurs, avec le Ménéxène.

Les Grecs n'ont pas inventé la grammaire. La première grammaire est sanscrite : elle est rédigée au 4e siècle avant notre ère par Panini (Astadhyayi). Mais ils ont certainement inventé la rhétorique. Parce que l'art de la parole constitue en démocratie un instrument majeur de la persuasion et de l'exercice du pouvoir. On connaît le mot de Fénelon : “En Grèce tout dépendait de la parole et la parole dépendait du peuple”. La parodie à laquelle se livre Platon révèle donc non seulement une connaissance exhaustive des tours de rhétorique qu'enseignaient Gorgias et ses émules, mais aussi une analyse critique des niveaux de langage et des types de langage. Elle pointe vers une distinction fondamentale (qui constitue la principale leçon du dialogue) : l'opposition qui existe nécessairement et irrémédiablement entre la recherche scientifique ou philosophique et les discours qu'on pourrait appeler de séduction, dont le discours patriotique et le discours identitaire sont des exemples achevés.

Je terminerai donc par une question : Pourquoi, lorsqu'on parle identité, lorsqu'on parle de soi, est-on presque immanquablement condamné à méjuger et à se méjuger ? Et par un constat : le discours identitaire est parfaitement légitime, mais ce n'est pas un discours de vérité, c'est un discours d'émotion et de passion. Il relève du politique et de la psychologie – ou de la littérature – mais il est fondamentalement, comme Platon le montre, a-scientifique ou a-philosophique.

Pour entrer davantage dans le texte...

Le jeune Ménéxène vient donc d'assister à une séance du Conseil de la cité, la Boulè : il y était question de désigner l'orateur qui prononcera le logos epitaphios, l'épitaphe en l'honneur des soldats morts pour la patrie dans l'année. L'orateur ne sera pas désigné lors de cette séance, rapporte Ménéxène et il en conclut que celui-ci devra, nécessairement, improviser. Il n'aura pas le temps de répéter son discours.

Socrate lui objecte aussitôt :

1°) que les orateurs ont toujours des discours et des tirades tout préparés et qu'ils savent se servir des “rognures” d'oraisons antérieures (236 b) : ce sont des “pros” jamais pris de court (c'est déjà dire que ces orateurs, loin de répondre à des situations spécifiques et de dresser les louanges appropriées à tel ou tel, glorifient indistinctement tous les défunts dans des tirades toutes faites), et

2°) qu'il est facile d'improviser sur de tels sujets et dans de telles circonstances : s'il s'agissait de dire du bien des habitants du Péloponnèse devant des citoyens d'Athènes ou de dire du bien des Athéniens devant des Péloponnésiens, il faudrait certes être un bon orateur. Mais dire du bien des Athéniens devant des Athéniens, quoi de plus facile ! Louer des Athéniens devant des Athéniens – la phrase est devenue proverbiale – tel est l'objet du panégyrique. Le panégyrique serait d'ailleurs une spécificité d'Athènes : "Seuls entre les Grecs, les Athéniens savent honorer la valeur" (Lycurge, Contre Léocrate, 51) : "Seuls au monde, ils prononcent l'éloge funèbre des citoyens morts pour la patrie." (Démosthène, Contre Leptine, 141). Cette construction auto-référentielle où des Athéniens font l'éloge d'Athènes devant des Athéniens, cette chambre d'échos de la complaisance est la première caractéristique du discours patriotique : on y fait l'éloge de soi devant soi : on se fait plaisir.

L'effet de cette auto-gratification est spectaculaire : Les panégyristes, déclare plaisamment Socrate, avec la “chamarrure de leurs discours apprêtés”, “ensorcèlent nos âmes” (235 a). “Chaque fois [que je les entends] renchérit-il, je reste là planté, captif et comme pétrifié, persuadé que je suis devenu sur-le-champ plus grand, plus généreux, plus beau.” “Cette majesté, poursuit-il, me dure plus de trois jours ; les accents de l'orateur me sont entrés dans les oreilles comme une vrille et c'est à peine si, le quatrième ou le cinquième jour, je reprends mes esprits et réalise en quel endroit de la terre je me trouve.” (235 b-c) L'envoûtement suscité par l'oraison est de nature magique. Socrate se dit ensorcelé (goèteuousin, 235 a), charmé (kèloumenos, 235b), pris dans un discours émanant d'une voix qui chante comme une flûte (enaulos, 235 c). [Ces en ces termes qu'est aussi décrit le charme qui émane des propos de Protagoras (328 d) comparé à Orphée (315 a), séduction qu'évoque aussi le Sophiste (234c ; 235 a ; 241 b).] Socrate n'est plus Socrate. La magie de cette éloquence auto-glorificatrice l'a dissout dans la masse. Tel est en effet le résultat singulier du discours patriotique : à partir d'individus différents et séparés, pétrifiant les consciences et prenant possession des corps, il fusionne les monades pour réaliser une sorte de super-organisme, de Léviathan, cet ochlos qu'on appelle une foule.

Ce phénomène, que chacun a pu observer, pose diverses questions. Je vais en énumérer quelques-unes – à défaut d'être en mesure de les traiter.

Le premier topos en cause est celui de l'autochtonie [sur ce thème : voir le développement qui précède cette note, dont plusieurs éléments sont ici repris].

Le discours au mort, presque universellement, met en scène un thème récurrent, le rapport à la terre, l'autochtonie. Cette relation des vivants aux morts et des vivants à la terre a quelque chose de spécifique, d'archaïque, et qui fonde le droit du droit - si je puis dire. Pour quitter le champ de l'antiquité et montrer l'actualité du Ménéxène, je vais prendre quelques exemples qui montrent que le rapport à la terre met en jeu des valeurs apparemment étrangères au droit et qui pourtant, je l'ai dit, fondent le droit : le sacré.

Premier exemple. Un “point de vue” paru dans le journal Le Monde du 25 mai 2001 à la rubrique “Horizons-Débats”. Il est question dans ce point de vue de territoire et d'identité à propos du transfert éventuel de la “loi littoral” vers la collectivité territoriale corse. Sous le titre : “Nous, les sentinelles de la terre de Corse”, l'auteur s'emploie à ouvrir les yeux de ceux qui soupçonnent les Corses de vouloir bétonner leur littoral. Il explique : “Notre relation avec la terre corse est tellement puissante et mystérieuse que nous saurons protéger avec constance nos côtes, mais aussi nos montagnes auxquelles il convient de réinsuffler vie et jeunesse. Sachez que nous ne nous considérons pas comme les propriétaires de ce sol, mais seulement les dépositaires. Nous sommes imprégnés de l'idée que nous devons défendre à tout prix cette terre sacrée que nous remettrons à nos enfants”. Cette profession de foi se termine par la dénégation suivante : “Notre patriotisme ne repose pas sur des termes creux et ronflants […]”.

Avec cette dénégation de l'emphase à laquelle la relation à la terre donne ou donnerait lieu, nous sommes, me semble-t-il, dans ce registre spécifique que je cherche à caractériser. Si l'on fait crédit au vocabulaire utilisé avec récurrence en ces circonstances, quand le sol consubstantiel est en cause, on touche en effet ici au “sacré”. Au-delà de la métaphore. Taïwan est ainsi, par exemple, la “province sacrée” du communisme athée de la Chine. L'institution religieuse semble exprimer ce droit antérieur au droit qu'est la légitimité sur le sol en ritualisant la prise de possession du sol. Le conflit israélo-palestinien est, lui aussi, un conflit théologique avant d'être un conflit politique… L'inaliénabilité et la consubstantialité du sol et du soi s'expriment donc par l'autel, par le temple, par la mosquée (dans le “frisson sacré” de l'appartenance) avant de s'exprimer dans le droit.

Je résumerai tout cela par un dernier exemple :

À un lecteur du Monde qui s'étonnait que les pays occidentaux acceptent et parfois subventionnent la construction de mosquées sur leur sol alors que l'Arabie Saoudite interdit l'édification de toute église sur le sien, un musulman répondit par ce théologème : “L'Arabie Saoudite est une mosquée”.

Le mythe grec de l'autochtonie (chthonios : qui est sous terre) donne une bonne illustration de ce type de construction qu'on voit prospérer dans les forgeries identitaires. Le bon droit s'y exprime par le fait d'être né du sol, de faire corps avec la terre. Nés de la terre, c'est ainsi que les anciens Athéniens se représentaient. La tradition faisait remonter la généalogie d'Erichthonios, l'un des premiers rois d'Athènes, au dieu souterrain, Héphaistos. Le dieu boiteux ayant reçu Athéna dans sa forge, venue lui commander des armes, se prit d'amour pour elle. La déesse échappa à son étreinte, mais, dans la lutte, la semence du dieu se répandit sur le sol. Ainsi fécondée, la terre produisit un enfant que la déesse recueillit et qu'elle confia, enfermé dans une corbeille en osier, aux filles d'un roi de l'Attique. Poussées par la curiosité, celles-ci ouvrirent la corbeille et virent l'enfant gardé par deux serpents. Selon certaines versions, c'est l'enfant lui-même qui avait le corps terminé par une queue de serpent – comme la plupart des êtres chthoniens…

Dans son pastiche patriotique, Socrate prend donc rang dans cette mythologie de l'origine. C'est en effet “l'égalité dans l'origine”, l'isogonie qui, explique-t-il, fonde la démocratie : “Ni l'infirmité, ni la pauvreté, ni l'obscurité de la naissance ne sont pour quiconque une cause d'exclusion, non plus qu'une extraction contraire un titre d'honneur, comme c'est le cas dans d'autres cités. Une seule règle fait loi : à l'homme réputé capable ou honnête l'autorité et les charges ; et la cause de ce régime politique est chez nous l'égalité de naissance. Les autres cités sont constituées par des populations de toute origines et formées d'éléments d'inégale valeur, d'où résulte l'inégalité au principe de leurs gouvernements, tyrannies et oligarchies ; les gens y vivent, un petit nombre regardant le reste comme des esclaves, et ces derniers en tenant les autres pour des maîtres. Nous et les nôtres, à l'inverse, tous frères nés d'une même mère, nous ne nous croyons pas les esclaves ni les maîtres les uns des autres. L'égalité d'origine, établie par la nature, nous oblige à rechercher l'égalité politique établie par la loi et à ne céder le pas les uns aux autres qu'eu égard à la réputation de vertu et de sagesse.” Cette égalité dans l'origine, c'est l'autochtonie.

C'est le motif universel qui unit les morts et les vivants, celui de la terre mère. L'autochtonie athénienne se démontre donc par le fait que l'Attique, quand les autres contrées se peuplaient d'“animaux de toutes espèces”, “enfanta l'homme”, puis les aliments, tels “le fruit du blé et de l'orge”, nécessaires à sa survie, “démontrant [par cette attention] que c'est bien elle qui a enfanté cet être”. “Car ce n'est pas la terre qui a imité la femme dans la conception et l'enfantement, mais la femme qui a imité la terre” (238 a)... Les “ancêtres [des morts dont on célèbre la mémoire] n'étaient pas d'origine étrangère”, ils ne sont pas “des métèques dont les aïeux seraient venus d'ailleurs, mais bien des autochtones” nourris, non par une “marâtre”, mais par leur mère. (237 b-c) Conclusion : la fidélité à la terre est un devoir de fils.

Quelle est la valeur historique de telles spéculations ? Les preuves que les peuples articulent pour justifier leur autorité sur le sol sont souvent de cet ordre, largement mythiques. Le Ménéxène est ainsi une brillante illustration de ces forgeries identitaires. Systématiquement, cet éloge d'Athènes efface ou minimise les ombres et les revers pour magnifier et multiplier d'autant les exploits. Toute la gloire des guerres médiques revient ainsi à Athènes même quand il s'agit de victoires où les Grecs étaient rassemblés contre les Perses. Après une énumération d'approximations et de contre-vérités, le comble est atteint quand Aspasie prétend que les Athéniens ont remporté la batailles des Arginuses et “le reste de la guerre” (243 d) : la guerre du Péloponnèse – rien moins – alors qu'Athènes y a perdu sa souveraineté (Aegos-Potamoi en 405 ; capitulation en 404). Le raisonnement est parfois tellement spécieux qu'il en devient presque incompréhensible. Ainsi quand il s'agit de démontrer que même la défaite est une victoire. “C'est [en effet] grâce à nos propres divisions que l'on a triomphé de nous, non grâce à la supériorité d'autrui ; car ce n'est pas, aujourd'hui encore, à ces adversaires qu'est vraiment due notre défaite : c'est sur nous-mêmes que nous avons nous-mêmes remporté la victoire [...]" (244 d). Ce parti-pris est tout aussi flagrant, alors que la thalassocratie athénienne a imposé sa loi à la Grèce (les "mille cités" payant tribut dont parle Aristophane), quand l'histoire d'Athènes est revisitée par l'idée que la cité n'a jamais eu d'autre loi que l'amour de la liberté et l'assistance aux plus faibles... La conclusion de ce panégyrique n'est pas moins étonnante, puisque l'autolâtrie et l'histoire rêvée défient à la fois la prétérition et l'hyperbole. Je cite : “Telles sont les actions des hommes qui reposent ici et des autres qui sont morts pour la patrie. Celles que j'ai rapportées sont nombreuses et belles, mais beaucoup nombreuses encore et plus belles celles que j'ai omises, plusieurs jours et plusieurs nuits ne suffiraient pas à les citer toutes”. (246 a)

Pourquoi les “sonneries aux morts” et les hymnes nationaux, qui font lever les assistants et découvrir les têtes, autorisent-ils pareil excès ? Vraisemblablement parce que la cohésion physique du groupe propre à ces moments “sacrés” requiert un investissement émotionnel contraire à l'exercice de la froide raison. Plutôt qu'un manque de vigilance de la critique philologique qui a longtemps vu dans le dialogue platonicien en cause un modèle du panégyrique et non une parodie, c'est peut-être l'inhibition de tout esprit critique, dès qu'il est question de territoire, qui est ici significative.

C'est en réalité à une charge contre l'éloquence publique, que se livre Platon : ce sera mon deuxième point. Les logoi politikoi obscurcissent la conscience et dévoient la droite raison. Les oraisons funèbres résument les travers de cette éloquence et l'ironia mimica (Berndt) platonicienne s'emploie en faisant chanter la langue mieux que les sophistes, en des tours souvent fondés sur la ressemblance sonore qui défient la traduction, à donner un florilège de ces “redondances” (litt. isologies) que “les doctes enseignent”. Les panégyristes, donc, “ensorcèlent nos âmes” (235 a). Comment expliquer pareil “ensorcèlement” ? Si le pastiche platonicien des tours de rhétorique utilisés par Gorgias et les sophistes est placé sous le patronage des musiciens Connos et Lampros, c'est que l'éloquence emprunte en réalité davantage à la musique qu'à la dialectique. Les allitérations, les répétitions de mots, les rimes, les balancements, tout cet appareil qui focalise l'attention sur les sonorités verbales, détourne la raison de son véritable objet qui est de discriminer et de prendre de la hauteur – et non de s'abandonner à des ressemblances factices créées par des rythmes ou des similitudes sonores.

Je vais énumérer quelques-uns de ces tours en rappelant quelques définitions au passage : les mots sont savants mais en réalité leur sens en grec est tout à fait ordinaire (en grec, une parabole c'est un écart, une métaphore un autobus ou un car jaune, un transport, quoi ! etc.) Il ne faut donc pas – je suis dans mon sujet – se laisser séduire ou intimider par certaine critique qui croit nous impressionner avec des mots savants. L'homéotéleute [retour de sonorités semblables à la fin des mots ou des fins de phrases : la rime et l'assonance sont des cas spécifiques de cette figure], l'anaphore ou épanaphore [figure qui consiste à répéter le même mot au début de plusieurs phrases ou membres de phrase], l'épanadiplose [epi : à la fin , ana : en tête, diploun : doubler : figure dans laquelle deux propositions corrélatives commencent et finissent par le même mot], la synecdoque, l'épizeuxe [figure de répétition dans laquelle les termes repris sont consécutifs], l'ictus [coup frappé qui souligne le rythme]... tout cela, c'est de la musique (art dont relève la rhétorique) et s'inscrit dans une entreprise de séduction de l'oreille et non de recherche de la vérité. "Les gens dominés par le plaisir d'écouter" (Thucydide, III, 38, 4) sont captifs, dépourvus d'esprit critique, quasi décérébrés. L'éloquence, comme l'imitation poétique, "alimente, irrigue [et vivifie nos émotions] quand il faudrait en tarir le flot" (République, X, 606 d). La recherche de la vérité, en effet, requiert la contention de l'esprit, impose l'univocité et s'interdit la redondance. Ainsi Socrate, s'excuse-t-il d'une asonance qu'il vient de produire involontairement : “La foule, elle, n'a entendu que des phrases comme celle qui vient de m'échapper, construites à dessein sur les mêmes consonances et non point des propos où cette correspondance est, comme dans ma phrase, l'effet d'un simple hasard.” (République 498 d-e). Le "style redoublé", diplasiologian (Phèdre, 267 b), ces "isologies que les doctes enseignent" (Banquet, 185 c), est emblématique de la manière. La répétition est la figure principale de la rhétorique, art de mêler le signifiant et le signifié en composant l'instant présent avec l'instant passé : accumulation, allitération, anaphore, antanaclase [figure dans laquelle un mot répété reçoit une acception différente], asonance, balancement, cadence, épanadiplose, épanostrophe, épéxégèse, eurythmie, homéotéleute, itération, métabole, paronomase [figure qui rapproche des mots à la sonorité voisine et au sens différent] ... entrecroisent ainsi les éléments constitutifs de la ligne sémantique. Quand la production de la visée significative est captive de sa redondance et ne renvoie qu'à sa propre émission, quand elle séduit l'oreille, cet appétit d'harmonie qui caractérise aussi l'esprit humain (vide infra), elle délivre un sens dépourvu de toute fonction de vérité.

Quel usage de la langue, donc, quand on recherche le vrai ?

C'est le programme de la dialectique : Produire un discours “clair et cohérent”, “ramener à une seule idée les notions éparses” (Phèdre 265 d ; trouver l'unité dans la multiplicité : Philèbe 16), “diviser l'idée en ses éléments” tout en “respectant ses articulations naturelles”, selon l'image fameuse (“tâchant de n'y rien tronquer” à l'inverse du “boucher maladroit” - 265 e), voilà la dialectique. L'accès à la vérité ne procède pas de la séduction des mots mais de la contention de l'esprit. “Voilà, Phèdre, déclare Socrate, ce dont je suis amoureux, moi : c'est de ces divisions [analyse] et de ces rassemblements [synthèse] qui me rendent capable de parler et de penser.” (266 b) C'est de ces universaux qui permettent l'exercice discursif de la raison. A la différence des périodes où la musique de la langue et le rythme se veulent être des moyens de persuasion, la langue du raisonnement est univoque et rectiligne, et non métaphorique ou polyphonique. Tout ceci est assez proche de la caractéristique de Leibniz, dont il était question au cours de notre dernière Journée de recherche, cette langue artificielle dans laquelle il serait impossible d'énoncer une erreur. Cette règle de l'univocité est de tout raisonnement : "Si j'avais écrit une bonne phrase, note Wittgenstein, et que par hasard elle consistât en deux lignes qui riment, ce serait alors une faute". Mais il n'existe aucune langue naturelle qui ne soit sujette à l'équivocité. Contrairement à ce qu'exprime Heine, ayant entrepris de rendre Hegel en français et de "dépouiller les idées hégéliennes de leur idiome abstrait et diffus" (anticipant sur la critique des aventures jargonnantes que la langue de Gœthe est supposée couvrir) et constatant que, "dans la langue française, il faut savoir exactement ce qu'on a à dire, et [que] l'idée la plus bégueule est forcée de laisser tomber ses jupes mystiques et de se montrer dans toute sa nudité" (De l'Allemagne, Dixième partie, Aveux de l'auteur), toutes les langues naturelles prospèrent sur cette polyphonie qui permet à l'homme de s'accorder au monde et à ses semblables.

C'est, à l'opposé, sur la linéarité que reposent la compréhension du réel et la maîtrise scientifique de la matière. Il n'y a pas de téléthon pour les virtuoses des tropes et les chercheurs en littérature. Tout simplement parce la maîtrise scientifique de la matière requiert la soumission au réel et non cette possession magique des choses par la polyphonie des mots. Cette maîtrise se garde évidemment de toute griserie verbale. L'éloquence captive, certes, mais sa valeur de vérité est à l'inverse de sa capacité de séduction. Socrate, lui, se veut atypique, dans l'exercice de la parole politique : "Je crois, dit-il à Calliclès, être l'un des rares Athéniens, sinon le seul, à me consacrer au véritable art politique et le seul de mes contemporains à pratiquer la politique." (Gorgias, 522 d) Cette atopia est d'un homme qui méduse, certes, mais d'une tout autre manière et en vue d'une tout autre fin. Son propos n'est pas de flatter la foule par des "fictions parlées" (Sophiste, 234 c) ou des raisonnements captieux. Animé par un idéal de justice (Gorgias, 504 d), il voit dans la recherche du "bel effet" un art vain ou trompeur, bricolage (le "collage" auquel se livre Aspasie : Ménéxène, 236 b) ou forgerie. Après avoir écouté l'éloge du dieu Amour prononcé par Agathon, dans le Banquet, Socrate, admiratif, déclare tout ignorer, du "procédé" et des "règles à suivre" pour produire un tel discours. "Je croyais, moi, dans ma simplicité, que la règle était de dire la vérité sur l'objet entrepris, quel qu'il soit [...] Mais il paraît que ce n'est pas la bonne méthode pour louer quoi que ce fût ; que c'est au contraire d'attribuer au sujet les qualités les plus grandes et les plus belles possible, qu'elles fussent ainsi ou non ; et si elles étaient fausses, cela n'avait aucune importance". (Banquet, 198 b-e) C'est, trait pour trait, la critique des logoi politikoi des panégyristes.

La célébration de la terre des pères, de la patrie, engage ainsi un usage, non pas analytique et linéaire, mais euphonique et harmonique, émotionnel de la langue (roboratif et euphorisant, si l'on en croit l'envoûtement de Socrate). Formé à la musique par Lampros, à la rhétorique par Antiphon et louant des Athéniens devant des Athéniens, comment l'hypotypose et l'hyperbole du panégyriste ne méduseraient-elle pas les auditoires ? Prière pour les morts et droit au sol pour les vivants, le discours patriotique donne fonctionnellement congé à l'objectivité et à l'esprit critique. Une conclusion pourrait-être ici que le discours patriotique est un discours d'émotion et de passion ; que sa logique et que ses moyens d'expression sont d'une autre nature, même s'il se donne pour tel, que le discours qui pour objet la recherche de la vérité…

Il reste deux questions, l'une que je ne développerai que brièvement et l'autre qui me servira de conclusion :

• Le discours patriotique n'est pas seulement une machine à falsifier l'histoire. Il a, d'évidence, une fonction et une utilité. Il répond, comme je l'ai suggéré, à notre nature de mammifères grégaires (ou sociaux) et il déploie, précisément, les moyens nécessaire à la formation des groupes. Et à cet égard, en effet, il peut se révéler vital dans des circonstances de survie du groupe. Il faut défaire les unités individuelles pour (re)constituer la communauté. L'émotion, qui suppose une inhibition de l'esprit critique et de la raison, est ce “liant” qui permet de cimenter ce “super-organisme” qu'est le groupe et de lui donner une âme commune. Ce n'est pas un hasard si l'“amour sacré” de la patrie, que j'ai évoqué plus haut, se déclare et se vérifie, précisément, quand celle-ci est en danger : il soude en un seul corps les membres dispersés de la communauté et les prépare à l'action collective. En observant les choses “froidement”, objectivement, d'un œil dégrisé, Socrate insiste irrévérencieusement et ironiquement sur les “avantages qu'il y a à mourir à la guerre” : “On obtient une belle et magnifique sépulture même si l'on vivait dans la pauvreté” et l'on a droit à “des éloges, même si l'on est sans valeur” (234 c). En réalité, les conditions même de sa mort – héroïque ou non – changent la nature du citoyen : le guerrier mort au combat va devenir, avec tous les hommes morts pour la cité (ceux “qui ont acheté de leur mort le salut des vivants” - 237 a), une sorte d'esprit tutélaire. “Les Athéniens [...], écrit Denys d'Halicarnasse, ont choisi de prononcer l'oraison funèbre aux funérailles des combattants car à leur avis le seul critère permettant de déterminer les hommes de cœur est la valeur qu'on acquiert dans la mort, même si l'on est par ailleurs médiocre.” (Antiquités romaines, V, 17, 5-6) La “belle mort”, thanatos kalos (Ménéxène, 246 d) tire sa beauté de sa nature collective. Ce n'est donc plus tel ou tel qui est célébré, mais le membre défunt d'une formation de groupe, mort en formation de groupe, devant cette formation de groupe constituée en une autre et même formation de groupe, la foule des citoyens... L'éloge funèbre n'a pas la vérité factuelle pour objet. Son registre est émotionnel et sa fonction collective. Le défunt célébré devient aussitôt, par l'effet de ce discours prononcé devant la communauté assemblée, un fédérateur. Et, de fait, les défunts s'adressent aux vivants par la voix de l'orateur : c'est la prosopopée, ou sermocination qui se développe en une exhortation d'avoir à suivre l'héroïque exemple. Sans doute, quand les vivants glorifient les morts, sont-ils par contre-coup “glorifiés par eux” (235 a) et il y a là une inférence indue, une manière de mystification. Mais cet englobement des morts et des vivants exprime aussi l'unité temporelle et l'unicité organique de la communauté, et dans cette mesure, il est logique que chaque citoyen prenne pour lui l'éloge qui s'adresse aux morts – comme en témoigne ironiquement Socrate : “à entendre ces éloges, je me sens, Ménéxène, paré des qualités les plus nobles”... (235 a)

J'ai noté au début de cet exposé l'opposition entre la recherche de la vérité et les discours de séduction, opposition qui résume l'intention du Ménéxène, parodie de l'art oratoire illustrant la fonction d'enjolivement et d'altération de l'éloquence. On pourrait ajouter qu'en donnant le maître de musique en patron de la déclamation et de la rhétorique, Platon ne dénonce pas seulement une confusion des genres, il met aussi en évidence la fonction propre de deux registres du langage. C'est l'éloquence, cet art "musicien", qui engendre la cohésion communautaire en cause, l'"ensorcèlement" dont Socrate se déclare victime. Tout comme le "frisson patriotique", qui nous démontre qu'"on en est" et qui donne envie "d'y aller", la musique, elle aussi, on le sait, a parfois pour conséquence de faire courir des frissons sur le corps et de "faire hérisser le poil" (d'horripiler – en augmentant le volume apparent du corps, l'horripilation constitue primitivement, chez les mammifères à fourrure, une menace). Art collectif par excellence, rite d'agrégation, la musique se révèle ici en fabrique d'émotion communautaire : elle mobilise, soude et met en phase. Blood et Zatorre (2001 ; PNAS, september 25, 2001, vol. 98, no. 20, pp.11818-11823 : "Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion", Anne J. Blood and Robert J. Zatorre) ont cherché à savoir, grâce à l'imagerie cérébrale (tomographie par émission de positrons), quelles aires du cerveau étaient mobilisées chez des sujets chez qui l'audition de certains morceaux de musique provoquait régulièrement des frissons : ce sont les structures liées à l'adaptation, à la survie et à la reproduction qui répondent électivement aux euphorisants et dont l'action se caractérise par un accroissement d'activité dopaminergique et opioïde. Ce n'est certes pas une bien grande découverte que de vérifier que la musique fait plaisir. (Le pictogramme chinois signifiant "plaisant, agréable" représente étymologiquement un instrument de musique fixé sur un socle de bois vide infra : 21.2 Loi du renouvellement technique et conséquences – Politique de la jeunesse... § "Changer le rythme musical, c'est changer la constitution".) Mais il n'est pas indifférent de savoir comment elle fait plaisir. Blood et Zatorre concluent leur étude en remarquant, dans une perspective évolutive, que la capacité de la musique – qui n'est pas indispensable à la survie, notent-ils – à stimuler le système de récompense endogène se justifie par le bénéfice mental et physique qu'elle procure. On peut faire appel a minima de cette conclusion et considérer, dans une perspective évolutive et engageant un intérêt "vital", que l'implication des structures primitives concernées met en évidence la fonction collective de la musique et le fait que l'émotion, qu'elle a vocation à traduire et à communiquer, constitue un instrument de socialisation éminent et constitutif pour le groupe. La musique est aussi un "outil" de la régulation émotionnelle et de la synchronisation sociale.

Voilà, au fond, la critique à porter aux maîtres d'éloquence : légitimes quand il s'agit de dire le "faux", l'imaginaire collectif consubstantiel au groupe, illégitimes quand il s'agit de dire le vrai. Cette dualité renvoie au deux modes d'accès au réel qui caractérisent le cerveau humain, à deux types d'"outils" (vide infra : chapitre 18.1 : Le territoire de la langue : les deux natures et 18.4 : Foi d'animal : Vérité du bestiaire dans la fable et le conte).

• L'autre question me servira de conclusion. La leçon platonicienne vaut aussi, me semble-t-il, pour discriminer l'ivraie de la production pseudo-scientifique ou pseudo-critique du grain ordinaire, je ne dirai pas du bon grain, de la recherche. On peut se poser légitimement la question de savoir si les gloses qu'une certaine critique littéraire, une certaine psychanalyse et certains courants des sciences humaines en général relèvent d'autre chose que ce dont Platon vient de faire la critique : le plaisir de “s'écouter”, la satisfaction de faire des mots et, pour tout dire, l'opportunité de vendre des vessies pour des lanternes – à tout le moins d'une confusion des genres.

J'ai eu l'occasion de parler, lors d'une précédente journée, de Jean-Pierre Brisset, “prince des poètes”. Je pense qu'on pourrait reconnaître aujourd'hui les héritiers de Brisset dans les disciples de Jacques Lacan (1901-1981), psychanalyste dont la parole prophétique a convaincu la fleur d'une génération de chercheurs en sciences humaines, éblouis par “cet art très sublime de se passer d'instruction et de suppléer aux sciences par les calembours” (je cite ici le marquis de Bièvre, autre calembourdier fameux) que les jongleries verbales ou les analogies pouvaient tenir lieu de concepts et remplacer le travail. Si cette emphase ne concernait que quelques noms emblématiques, comme le théâtre de la vie intellectuelle en produit régulièrement, il y aurait moindre mal. Mais cette fièvre, répercutée par la frénésie juvénile, s'est répandue, telle la fièvre propagée par le marquis (vide supra : chapitre 12.4 Une peau de banane sémantique), à l'extérieur des cercles “psy” où elle trouvait son lieu d'exercice naturel : tout le monde s'est mis à écrire comme Lacan parlait. Ce Tchernobyl de la recherche en sciences humaines continue d'ailleurs de produire ses effets... Voici, par exemple, deux publications récentes (2005) aux titres emblématiques de la pensée lacanienne : Lacan même, de Philippe Sollers, et Des noms-du-père.

Deux publications de 2005 aux titres emblématiques de la pensée lacanienne .

On objectera que les anti-Lacaniens – dont je ne fais pas spécialement partie – ne comprennent rien à rien, que le sens profond leur échappe, que ce sont de vilains positivistes, etc… A ceci près qu'on a pu récemment montrer – démontrer – que ce type de langage où l'enflure le dispute à l'amphigouri permettait de faire avaler n'importe quoi et pouvait masquer le vide de la pensée et, tout simplement, l'imposture intellectuelle. Je fais bien sûr allusion ici à l'affaire Sokal (1996). Je rappelle que l'“affaire Sokal” est la publication dans une célèbre revue universitaire américaine, Social Text (printemps/été 1996), d'un article signé par un physicien américain, article modestement intitulé : “Vers une transgression des limites : Pour une herméneutique de la gravité quantique”, dont Sokal a révélé dans Lingua Franca, le jour même de sa parution, que ce qu'il avait proposé à la publication était un canular, une parodie de la pensée à la mode.

L'article en cause est accessible à l'URL : http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/transgress_v2/transgress_v2_singlefile.html

L'“affaire Sokal” a fait l'éclatante, l'impayable et salubre démonstration qu'on pouvait placer dans une revue à comité de lecture un pastiche totalement dénué de sens, mais parfaitement dans l'air du temps, composé de passages empruntés à Derrida, Lacan et autres Latour, ces figures de proue de l'intelligence française aux Etats-Unis. Le canular de Sokal n'est pas le Ménéxène, certes, mais en faisant avaler à une revue phare de la nouvelle gauche américaine sa propre caricature, Sokal démontre qu'il est impossible, quand on fait un usage analogique et métaphorique de la langue, d'établir une différence entre un texte “sérieux” et un pastiche de texte sérieux. Autrement dit que la valeur descriptive et analytique du texte dit sérieux – tout comme celle du discours patriotique – est quasi nulle. Le texte dit sérieux est auto-référentiel, un point c'est tout – comme l'est aussi le pastiche. Quand Socrate accuse Lysias de “faire le jouvenceau en s'évertuant à montrer à quel point il est habile” (Phèdre, 235 a), il vise ces constructions rhétoriques dont le sens s'épuise dans cette exhibition. Ce n'est pas seulement dire que ces discours ne véhiculent aucun sens, c'est marquer que lorsque l'exercice formel est la fin, le vrai et le faux s'équivalent. C'est au fond la démonstration vers quoi tend le relativisme culturel des "post-modernes" piégés par Sokal. Ce que Sokal vise, en réalité, comme il l'a expliqué dans le Monde (31 janvier 1997), au-delà du bon tour joué à ces "bretteurs de langue" pris à leur propre verbiage, c'est à contrer ce relativisme généralisé qui caractérise ces penseurs pour qui tout se vaut, et qui argumentent que les propositions scientifiques, après tout, sont des “narrations” ou des “mythes” comme les autres.