|

english version:

Chapitre 10

Du “mariage arrangé” à l’“amour-passion” :

sur le destin d’un trait de l’échange matrimonial

dans le Roman de Tristan

suivi de :

Roman, romance et déréliction significative

III - 10

Pourquoi l’amour ce sentiment autrefois ridicule, demande Adam Smith, est-il devenu une passion presque respectable ? “L’Amour qui, autrefois, était une passion ridicule, devint plus grave et plus respectable. La preuve en est le fait qu’aucune tragédie ancienne n’a pour mobile l’amour, alors que maintenant celui-ci est respectable et influence tous les divertissements du public.” C’est cette métamorphose du ridicule en respectable qui fait l’objet de la présente communication.

*

Le mariage compose deux intérêts spécifiques : il est “naturel” (au sens où un biologiste peut écrire une “Histoire naturelle du mariage”) et il est social. Il sanctionne un accord des apparences – éventuellement un consentement – relevant de ce que l’éthologie dénomme “pariade” qui vise à reproduire l’espèce, et un accord socio-économique qui vise à reproduire les patrimoines. La famille étant le cadre de cette double reproduction, il est évident que ce passage de génération peut être soumis aux intérêts contradictoires de ces deux ordres de réalité.

“- Elle n’a qu’un œil ! objecte le fiancé du mariage arrangé d’une comédie de boulevard.

- Oui, mais elle a deux millions !”

Il existe, bien entendu, des règles à ces agencements où une dot peut redorer un blason et un phénotype une généalogie : le mariage doit pouvoir être consommé (il y faut donc un minimum de réquisits physiques) et il doit être légitime, la loi définissant la distance minimale des unions matrimoniales possibles.

Un sujet de perplexité du moderne qui s’intéresse aux sociétés traditionnelles est alimenté par le constat navrant que ce qui lui paraît faire le sel de l’existence – la passion amoureuse – paraît n’y avoir aucun prix (ce qui ne veut évidemment pas dire qu’elle n’existe pas : elle est perçue comme une forme particulière – et précaire – de l'empreinte : “Dans le mariage d’amour, dit la sagesse des nations, le mariage tue l'amour ; dans le mariage de raison, l'amour procède du mariage”) voire représenter une gêne ou un travers susceptibles de déranger le sérieux des agencements sociaux.

Dans les sociétés traditionnelles, en effet, les mariages résultent de considérations matérielles et d’échanges entre des groupes familiaux dans lesquels les futurs sont parfois virtuellement engagés avant même d’avoir vu le jour. “On ne se marie pas pour soy, note Montaigne, quoi qu’on die ; on se marie autant ou plus pour sa postérité, pour sa famille. L’usage et interest du mariage touche nostre race bien loing par delà nous. Pourtant me plait cette façon, qu’on le conduise plustost par mains tierces que par les propres, et par le sens d’autruy que par le sien. Tout cecy, combien à l’opposite des conventions amoureuses ! Aussy est ce une espece d’inceste d’aller employer à ce parentage venerable et sacré les efforts et les extravagances de la licence amoureuse” (Essais, III, 5). À l'inverse, nous nous plaisons à imaginer que nos sentiments sont au principe de nos entreprises matrimoniales. Nous savons bien, même si nous ne voulons pas le savoir et même sans avoir lu l’essai limpide d’Alain Girard intitulé le Choix du conjoint (vide infra : 21.31), qu’il n’en est rien. Mais cette croyance est néanmoins inscrite au fronton de nos valeurs et constitue le ressort principal de cette forme littéraire largement spécifique à l’Occident qu’on appelle le roman. C’est-à-dire, qu’on pardonne cette définition peu orthodoxe, la célébration du choix passionnel (romantic love) par opposition au choix rationnel. Le roman étant cette épopée de l’individu qui s’émancipe en premier lieu de la tutelle familiale qui arrange les mariages.

- “On” ne veut pas le savoir, en effet. Sous le titre : “Ah ! Sweet Mistery ”, le magazine Time du 24 mars 1975 rapportait l’appréciation du sénateur William Proxmire concernant l’attribution à un psychologue de l’université du Minnesota d’une bourse de recherche de 84.000 dollars pour étudier le “romantic love”: “Même la National Science Foundation, proteste le sénateur, ne peut prétendre que tomber amoureux soit une science. Je crois que deux cents millions d’Américains veulent laisser leur mystère à certaines choses de la vie. Et au sommet de celles dont nous ne voulons rien savoir, il y a ce pourquoi un homme tombe amoureux d’une femme et vice-versa. Même s’ils pensent nous donner la réponse, nous ne voulons pas l’entendre”. Notre propos n’est évidemment pas d’écrêter cette montagne d’ingénuité convaincue.

[Le sénateur Proxmire s'est rendu célèbre par ses “Golden Fleece Awards”, en faisant la chasse aux “gaspillages” gouvernementaux – voir : The Fleecing of America, Boston: Houghton Mifflin Co., 1980 – et en s'attaquant notamment aux programmes de recherche. Un scientifique a pu dire de cet intégriste de la dépense publique – lui-même impliqué dans cet excès – qu'il n'avait “que de l'os entre les deux oreilles”.]

- Deux jeunes gens qui ne se connaissent pas descendent dans un hôtel. Ils rentrent d’un séjour à l’étranger (ÉRASMUS avant la lettre) à la demande de leurs familles respectives pour un mariage arrangé et s’accordent pour protester contre ces façons barbares. Ils tombent évidemment amoureux l’un de l’autre, ce qui contrarie les plans familiaux. Miracle : ils sont, sans le savoir, les partenaires involontaires de ce mariage convenu. L’amour apparaît dans cette comédie de boulevard comme la sanction individuelle des arrangements sociaux. La comédie de Ménandre, dont le dénouement illustre le bien-fondé et le triomphe de la norme, jouait, mutatis mutandis, d'une même opposition : l’amour, qui est le maître des actes de ses “victimes” (Dyskolos, v. 347) et qui guide ses pas (v. 545) se révèle l’opérateur de la nécessité. Les agences matrimoniales, qui font publicité d’“aider le hasard” dans ses choix, ont quelque lumière sur la martingale en cause et sur la réalité des agencements sociaux.

- La forme n’est pas sans équivalent, en effet, quand les nécessités de la Constitution sont mesurées aux aléas de la psychologie. Le célèbre Dit de Genji, par exemple, chef-d’œuvre de l’époque de Heian, pourrait être résumé comme l’histoire, ou la rétribution, sur trois générations, d’une telle passion contre la règle. L’Empereur éprouve un attachement excessif pour une épouse “de rang modeste” et cet engagement de la passion dans l’institution, le mariage impérial étant au fondement de l’organisation politico-religieuse du royaume, est source de troubles. Hikaru Genji, le Prince de Lumière, est le fruit de cet amour “coupable”, quand l’amour prend le pas sur le rang et le sang. L’Empereur, qui reste inconsolable de la mort de sa favorite, entend parler d’une jeune fille qui lui ressemble étrangement. Il l’épouse. Genji entreprend alors de séduire cette Dame Fujitsubo qui est le vivant portrait de sa propre mère (“Car il était ainsi fait que même de l’Impératrice, il était incapable de détacher ses vues”). De cette union naît un fils, Reizi, qui passe pour le fils de l’Empereur, lui succède sur le trône - et abdique, rongé par l’équivoque de sa naissance…

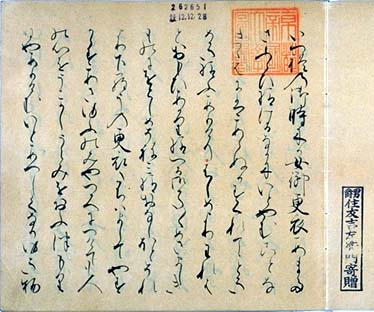

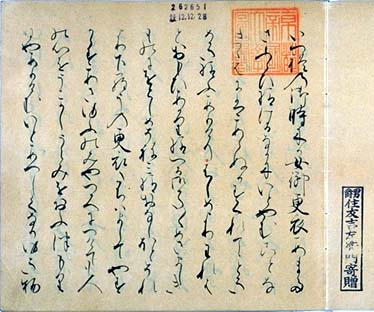

Copie du manuscrit du Genji Monogatari

(XVIe siècle)

Murasaki Shikibu : c. 978 - c. 1014

Je me propose d’examiner ici, en étudiant la structure matrimoniale d’une histoire qui a justement été identifiée comme la scène originelle du roman occidental – l’histoire de Tristan et Iseut (c'est la version romanisée qui est ici examinée, à l'exclusion des strates archaïques qui font parfois surface dans le scénario recomposé par Joseph Bédier) – ce passage, critique, tragique, mortifère et pourtant d’une lecture palpitante, du choix induit au libre choix, du mariage arrangé à l’amour-passion. Il se trouve d’ailleurs que l’histoire en cause, l’amour de Tristan pour l’épouse qu’il est allé conquérir pour son oncle maternel, se développe sur cette ligne de force de la structure matrimoniale, topique en ethnologie, qu’est la relation oncle-neveu et que la littérature ethnologique offre, dans une population aussi emblématique à cette discipline que le roman de Tristan peut l’être à l’histoire littéraire – je veux parler des Dogons – une solution isomorphe à cette rivalité de l’oncle et du neveu. Mais théâtrale et “littéraire”, pourrait-on dire, alors que le lecteur occidental se persuade, à l’instar du sénateur Proxmire, qu’il “réalise” le roman.

*

Bibliothèque Nationale de France

“Et comme ainsi tu es venu sur terre

par tristesse, tu auras nom Tristan.”

L’histoire de Tristan et Iseut fait voir l’amour-passion en contradiction avec les règles de l’échange matrimonial.

Les enfances de Tristan

Tristan est le neveu utérin du roi de Cornouailles. “Aux temps anciens, le roi Marc régnait en Cornouailles. Ayant appris que ses ennemis le guerroyaient, Rivalen roi de Loonois, franchit la mer pour lui porter son aide. Il le servit par l’épée et par le conseil, comme le fait un vassal, si fidèlement que Marc lui donna en récompense la belle Blanchefleur, sa sœur, que le roi Rivalen aimait d’un merveilleux amour.” (Bédier, Le Roman de Tristan et Iseult, renouvelé par Joseph Bédier, 1957 : 37). De retour en Loonois, Rivalen est tué par traîtrise. Quelques jours après, Blanchefleur meurt en mettant au monde le fils de Rivalen. “Fils, lui dit-elle, j’ai longtemps désiré de te voir et je vois la plus belle créature que femme ait jamais portée. Triste j’accouche, triste est la première fête que je te fais, à cause de toi j’ai tristesse à mourir. Et comme ainsi tu es venu sur terre par tristesse, tu auras nom Tristan” (Bédier, 1957 : 18-19)

“Après sept ans accomplis, lorsque le temps fut venu de le reprendre aux femmes” (Ibid., 39), Tristan est confié à un “sage maître, le bon écuyer Gorvenal”. Soit vouloir de Tristan : “Il y a longtemps que j’ai le désir de voyager. J’irais volontiers notamment en Cornouailles, là où mon père vint prendre femme” (Mary, 1937 : 10), soit par des circonstances fortuites - il ignore alors où il se trouve - le fils de Blanchefleur aborde la terre du roi Marc. Le roi se prend d’affection pour 1’enfant étranger. “D’où lui venait cette première tendresse ? Le roi interrogeait son cœur et ne pouvait le comprendre. Seigneurs, c’était son sang qui s’émouvait et parlait en lui, et l’amour qu’il avait jadis porté à sa sœur Blanchefleur” (Bédier, 1957 : 45).

L’escarboucle

Tristan est reconnu grâce à une escarboucle donnée jadis à Blanchefleur comme présent nuptial. Il est armé chevalier par son oncle. Après avoir reconquis le Loonois sur les meurtriers de son père, abandonné sa terre à son père adoptif, Tristan déclare à ses féaux : “Un homme a deux choses à lui : sa terre et son corps. Donc à Rohalt que voici, j’abandonnerai ma terre […] au roi Marc, j’abandonnerai mon corps ; je quitterai ce pays, bien qu’il me soit cher, et j’irai servir mon seigneur Marc en Cornouailles. ” (Ibid., 48)

Le Morholt d’Irlande

De retour à la cour de Marc, Tristan trouve le pays en grand deuil. “Le roi d’Irlande avait équipé une flotte pour ravager la Cornouailles, si Marc refusait encore, ainsi qu’il faisait depuis quinze années, d’acquitter un tribut jadis payé par ses ancêtres (ou imposé à la suite d’une guerre malheureuse alors que le roi Marc était encore enfant). Les Irlandais pouvaient lever sur la Cornouailles, la première année trois cents livres de cuivre, la deuxième année trois cents livres d’argent fin, et la troisième trois cents livres d’or. Mais quand revenait la quatrième année, ils emportaient trois cents jeunes garçons et trois cents jeunes filles, de l’âge de quinze ans, tirés au sort entre les familles de Cornouailles” (Ibid., 49). “Or, cette année, le roi (d’Irlande) avait envoyé vers Tintagel, pour porter son message, un chevalier géant, le Morholt, dont il avait épousé la sœur, et que nul n’avait jamais pu vaincre en bataille” (Ibid., 49-50) “Pour la taille, la grosseur des membres, la haute enfourchure, la largeur des épaules et la force du bras, on ne pouvait le comparer qu’à Goliath à Ascalon” (Mary : 16). Aucun baron n’osant combattre le Morholt, tant sa force est monstrueuse (“Veux-tu chercher la mort ? A quoi bon tenter Dieu?” Cet autre songeait : “Vous ai-je élevés, chers fils, pour les besognes des serfs, et vous, chères filles, pour celles des filles de joie ?” Mais ma mort ne vous sauverait pas. Et tous se taisaient : “le Morholt ressemblait au gerfaut que l’on enferme dans une cage avec des petits oiseaux : quand il entre tous deviennent muets”) (Bédier, 1957 : 51).

La brèche de l’épée

Tristan relève le défi, combat le Morholt et le vainc. Il dit : “Seigneurs d’Irlande, le Morholt a bien combattu. Voyez mon épée ébréchée, un fragment de la lame est resté enfoncé dans son crâne. Emportez ce morceau d’acier, Seigneurs : c’est le tribut de la Cornouailles” (Ibid., 54).

Les courants marins

Mais, blessé à la hanche par l’épieu empoisonné du Morholt, Tristan est à la mort. Il se fait déposer dans une barque sans gouvernail et se confie aux flots. Les courants l’emportent vers l’Irlande où vivait Iseut la blonde, sœur du Morholt. “Elle seule, habile aux philtres, pouvait sauver Tristan; mais seule, parmi les femmes, elle voulait sa mort” (Ibid., 58). Tristan accoste en Irlande et prend l’identité d’un ménestrel du nom de Tantris. “Après quarante jour, Iseut aux cheveux d’or l’ayant guéri, il s’enfuit et reparaît devant le roi Marc” (Ibid., 58).

“Le roi Marc méditait de vieillir sans enfants pour laisser sa terre à Tristan et cela suscitait l’envie de ses barons qui le pressaient de prendre à femme une fille de roi qui lui donnerait des hoirs” (Ibid., 60). “Marc fixa un terme à ses barons : à quarante jours de là il dirait sa pensée. Au jour marqué, seul dans sa chambre, il attendait leur venue et songeait tristement. À cet instant, par la fenêtre ouverte sur la mer, deux hirondelles qui bâtissaient leur nid entrèrent en se querellant, puis, brusquement effarouchées, disparurent.”

Le cheveu d’or

“Mais de leur bec s’était échappé un long cheveu de femme, plus fin qu’un fil de soie, qui brillait comme un rayon de soleil. Marc, l’ayant pris, fit entrer ses barons et Tristan et leur dit : “... J’ai choisi celle à qui fut ce cheveu d’or, et sachez que je n’en veux point d’autre.” Les barons comprirent qu’ils étaient raillés et déçus. Tristan, se souvenant d’Iseut la Blonde, fille de la reine Iseut, dit au roi : “J’irai quérir la belle aux cheveux d’or... De nouveau, je veux mettre pour vous bel oncle, mon corps et ma vie à l’aventure.” (Ibid., 62) Quand Tristan, déguisé en marchand, arrive en Irlande, un monstre ravage la contrée. “Chaque jour, (la bête) descend de sa caverne et s’arrête à l’une des portes de la ville. Nul n’en peut sortir, nul n’y peut entrer qu’on ait livré au dragon une jeune fille ; et, dès qu’il la tient entre ses griffes, il la dévore en moins de temps qu’il n’en faut pour dire une patrenôtre” (Ibid., 64) “Le roi d’Irlande a proclamé par voix de héraut qu’il donnerait sa fille, Iseut la Blonde, à qui tuerait le monstre” (Ibid., 64-65). Tristan abat la bête, mais tombe, empoisonné par son haleine venimeuse. Une fois encore, la reine soigne et guérit Tristan. Mais, un jour, pendant que Tristan est endormi, elle remarque, en examinant les armes du héros, la brèche de son épée et, se souvenant du morceau d’acier fiché dans le crâne du Morholt, son frère, elle constate qu’il s’ajuste exactement avec l’épée de Tristan. Elle conçoit aussitôt le dessein de faire périr le meurtrier de son frère, en qui elle reconnaît le neveu de Marc, alias Tantris. Tristan expose au roi d’Irlande qu’il est venu conquérir sa fille pour son oncle, le roi Marc de Cornouailles, et conte l’histoire des hirondelles : “Voici ce cheveu cousu parmi les fils d’or de mon bliaut : la couleur du fil d’or a passé : l’or du cheveu n’a pas terni !” (Ibid., 72) “Par ce mariage... ceux d’Irlande et de Cornouailles seront à jamais amis et alliés” (Mary : 51).

*

Voici donc des traits classiques définissant les valeurs de l’éducation et les formes du mariage. Rivalen, roi de Loonois, fait alliance avec Marc, roi de Cornouailles, et épouse sa sœur. Tristan, son instruction faite (“Quand le temps fut venu de le reprendre aux femmes”) “instinctivement” attiré par sa parenté maternelle (il arrive “par hasard” à la cour de son oncle et celui-ci se prend d’affection pour lui sans le reconnaître) ou institutionnellement pris en charge par elle, achève son initiation à la cour de son oncle maternel. Fait chevalier par lui, il délivre le royaume de Cornouailles d’un tribut humain, au terme d’un combat singulier contre un étranger monstrueux. Empoisonné par le venin du monstre, en péril de mort, Tristan trouve remède dans la magie de la sœur de celui-ci, Iseut, épousée par Gormont, roi d’Irlande. Cet exploit habilite Tristan au mariage. Mais, en tant que neveu utérin de Marc, Tristan occupe une position d’intermédiaire matrimonial entre la cour de Cornouailles et la cour de Loonois. Rivalen ayant épousé Blanchefleur, sœur de Marc, on peut considérer que sa parenté s’acquitte d’une dette d’épouse grâce à la quête matrimoniale que Tristan entreprend au bénéfice de son oncle. Le cheveu d’or qui décide Marc à prendre femme, c’est le fil d’or de l’alliance qui tisse la trame des arrangements matrimoniaux entre les familles. Ayant vaincu le monstre d’Irlande, gagné la fille du roi pour son oncle, Tristan, bien que reconnu pour le meurtrier du Morholt, met fin, grâce à ce meurtre et grâce à ce mariage, à l’hostilité entre Irlande et Cornouailles, en même temps qu’il éteint la dette de sa parenté.

Sur fond de ces règles communes, le thème du roman de Tristan apparaît comme la transgression du sens de l’échange matrimonial : Tristan s’éprend de la femme qu’il a charge de rendre à son oncle - et spécifiquement du principe qui en soutient l’exercice. L’amour-passion est cette relation fatale qui emporte deux êtres dont la règle matrimoniale interdit l’union.

Quelle est la nature de l’attachement entre Tristan et Iseut ? Ce qui fait, entre autres choses, le prix de l’histoire de Tristan, c’est précisément que l’amour-passion y apparaisse comme une perversion de la structure institutionnelle, perversion qui révèle la finalité de cette structure. Ce qui décide du masculin, ce n’est pas seulement la séparation de la mère, théâtralisée dans l’initiation, celle-ci s’accomplit en réalité dans la séparation de la sœur et dans la réalisation des échanges matrimoniaux. En se soustrayant aux règles de l’échange, le frère se conserve dans la sécurité d’une existence sans dehors. “Chacun dans son jus”, dirait Gombrowicz (infra : chapitre 11) en sa métaphysique. L’amour de Tristan pour Iseut annule sa victoire sur le monstre. Certes, le philtre joue un rôle essentiel dans le roman, et c’est une méprise qui est fatale aux deux héros.

Le “boire herbé”

Pendant que Tristan faisait serment devant Gormont de conduire loyalement Iseut à son seigneur, “Iseut la Blonde frémissait de honte et d’angoisse. Ainsi Tristan, l’ayant conquise, la dédaignait ; le beau conte du Cheveu d’or n’était que mensonge, et c’est à un autre qu’il la livrait... Mais le roi posa la main droite d’Iseut dans la main droite de Tristan, et Tristan la retint en signe qu’il se saisissait d’elle, au nom du roi de Cornouailles.” (Bédier, 1957 : 76)

“Quand le temps approcha de remettre Iseut aux chevaliers de Cornouailles, sa mère cueillit des herbes, des fleurs et des racines, les mêla dans du vin et brassa un breuvage puissant. L’ayant achevé par science et magie, elle le versa dans un coutret et dit secrètement à Brangien :

“Fille, tu dois suivre Iseut au pays du roi Marc, et tu l’aimes d’amour fidèle. Prends donc ce coutret de vin et retiens mes paroles. Cache-le de telle sorte que nulle lèvre ne s’en approche. Mais, quand viendront la nuit nuptiale et l’instant où l’on quitte les époux, tu verseras ce vin herbé dans une coupe et tu la présenteras, pour qu’ils la vident ensemble, au roi Marc et à la reine Iseut. Prends garde, ma fille que seuls ils puissent goûter ce breuvage. Car telle est sa vertu : ceux qui en boiront ensemble s’aimeront de tous leurs sens et de toute leur pensée, à toujours, dans la vie et dans la mort.” (Ibid., 77-78)

Pendant la navigation, Iseut se sent le cœur gonflé de haine et de dépit pour le meurtrier de son oncle qui maintenant l’emporte vers la terre ennemie.

“Le soleil était entré dans le signe de l’Ecrevisse. C’était la veille de la Saint Jean. Dès l’heure de Tierce, la chaleur se leva sur la mer, et l’après-midi il y avait une telle ardeur dans l’air que mariniers, chevaliers, hommes et femmes gisaient et dormaient tant ils se sentaient vains et travaillés.” (Mary : 58) “Tristan vint vers la reine et tâchait de calmer son cœur. Comme le soleil brûlait et qu’ils avaient soif, [une jeune servante] chercha quelque breuvage, tant qu’elle découvrit le coutret confié à Brangien par la mère d’Iseut. “J’ai trouvé du vin !” leur cria-t-elle. Non, ce n’était pas du vin. C’était la passion, c’était l’âpre joie et l’angoisse sans fin, et la mort. L’enfant remplit un hanap et le présenta à sa maîtresse. Elle but à longs traits, puis le tendit à Tristan, qui le vida.

“A cet instant, Brangien entra et les vit qui se regardaient en silence, comme égarés et comme ravis. “Iseut amie, et vous Tristan, c’est votre mort que vous avez bue.“

“De nouveau, la nef cinglait vers Tintagel. Il semblait à Tristan qu’une ronce vivace, aux épines aiguës, aux fleurs odorantes poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait au beau corps d’Iseut son corps et toute sa pensée, et tout son désir.” [....]

“Iseut l’aimait.... Elle voulait le haïr et ne pouvait, irritée en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine.” (Bédier, 1957 : 80) Ils se cherchaient “comme des aveugles qui marchent à tâtons l’un vers l’autre, malheureux quand ils languissaient séparés, plus malheureux encore quand, réunis, ils tremblaient devant l’horreur du premier aveu. ” (Ibid., 81) “Quand leurs yeux qui se fuient se rencontrent dans un éclair, c’est un périlleux regard qui attise le feu qui déjà les consume. Chacun se débat en lui-même ; la Raison livre avec le Désir une très cruelle bataille ; la pucelle a pour écu la honte naturelle ; la foi et l’honneur soutiennent et tourmentent le jeune homme. Après le dangereux regarder viendra l’accoler, puis l’octroyer, enfin l’œuvre défendue qui détourne le regard de Dieu et ravit l’estime du monde.” (Mary : 59)

“Au troisième jour Tristan venait vers la tente dressée sur le pont de la nef où Iseut était assise. Iseut le vit s’approcher et lui dit humblement :

- Entrez, Seigneur.

- Reine, dit Tristan, pourquoi m’avoir appelé Seigneur ? Ne suis-je pas votre homme lige, au contraire, et votre vassal ?

Iseut répondit :

- Non, tu le sais que tu es mon Seigneur et mon maître !”

“Iseut va regrettant son heureuse enfance...

- Hélas ! je ne savais pas alors ce que je sais aujourd’hui.

- Iseut que savez-vous donc aujourd’hui ? Qu’est-ce qui vous tourmente?

- Ah ! Tout ce que je sais me tourmente, et tout ce que je vois. Ce ciel me tourmente, et cette mer, et mon corps, et ma vie.

Elle posa son bras sur l’épaule de Tristan ; des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses lèvres tremblèrent. Il répéta :

- Amie, qu’est-ce donc qui vous tourmente ?

Elle répondit :

- L’amour de vous. […]

Les amants s’étreignirent ; dans leurs beaux corps frémissait le désir et la vie. Tristan dit :

- Vienne donc la mort” (Bédier, 1957 : 82-83).

*

La passion amoureuse, cette coupable faiblesse, si forte, si pathétique et si proche dans les pages qu’on vient de lire, ne peut être d’un cœur aussi noble que celui de Tristan. C’est une méprise tragique qui en est cause. Cette “méprise” met pourtant en évidence une opposition nécessaire, ici la confusion, entre le rôle d’un individu (d’un neveu) en tant qu’intermédiaire et mandataire entre deux groupes entretenant des relations matrimoniales et ses intérêts “privés” ; une position psychologique et une position sociale, quand il est pris dans un système d’échanges qui définit sa partie – une partie à laquelle il ne peut faire exception. On dit ailleurs, nous le verrons, alors que l’attitude rituelle du neveu envers l’oncle s’explique par une recherche incestueuse de la mère, que l’oncle a une dette envers son neveu, dette dont il s’acquitterait en lui donnant une de ses filles en mariage. Tout se passe comme si Tristan “revendiquait” comme épouse la femme que sa parenté “doit” à son oncle maternel. Confusion provoquée par le développement de la structure d’échange : Tristan gagne la princesse pour son oncle et celle-ci ne sait pas qu’il est le champion d’un autre ; c’est au cours de la navigation vers Tintagel, dans la proximité dangereuse de la jeunesse, qu’a lieu l’empreinte fatale. Alors que, chez les Dogons, cette possibilité d’union entre un neveu et la femme de son oncle maternel est conjurée parodiquement dans ce qu’on appelle des “relations à plaisanterie”, on aurait ici sa réalisation littéraire et tragique. L’amour-passion serait cette forme particulière de relation entre les sexes, engagée dans une proximité qui aboutit, paradoxalement, non à la reproduction sexuée, mais à la mort des partenaires. Thomas d’Aquin argumentait que le mariage sous le même toit, s’il était permis, ne manquerait pas de déchaîner les passions (Somme, 2 a 2 ae, 154.9). Il n’est peut-être pas indifférent de noter que l’Égypte ancienne, où les mariages entre frère et sœur étaient licites (vide infra : chapitre 13.2 Transmettre le patrimoine génétique, transmettre le patrimoine économique : paradoxes de la reproduction), a aussi développé une littérature amoureuse échangée, précisément, entre partenaires proches. Les Indiens Mohave observent un rite spécifique lors du mariage (un tel mariage est exceptionnel) entre cousins ou parents de sang. Un cheval appartenant à la famille de la fiancée est alors sacrifié. Il représente le fiancé et sa mise à mort la dissolution des liens de consanguinité entre les époux (Devereux, 1939 : 516). C’est le seul mariage pour lequel la société interdise le divorce, c’est un mariage “illégal, immoral et dangereux pour les époux et leur lignée […] il s’accompagne d’un amour romanesque au sens occidental […] il se termine en général, comme les rapports sexuels avec les ombres, par une mort précoce” (Devereux, 1965 : 239).

Ce n’est pas l’amour, forme de l’attachement matrimonial, qui est blâmé, mais sa figure maudite, l’amour-passion. “[Parce que] sans l’amour, les riches palais et l’or de Midas ne vaudront jamais, avec l’amour, la hutte du bûcheron et l’écuelle du berger” (Mary : 5). Dialogue d’Iseut et Tristan, pendant la navigation :

“- Sire Tristan, amour et seigneurie font rarement bon ménage. Ne vaut-il pas mieux avoir petit état, être pauvre de drap et de chevance et avoir la joie, que haut rang avec tristesse et peine ? Vous me le disiez autrefois.

- Franche Dame, c’est la vérité pure. Mais l’amour ne peut-il se loger en belles chambres peintes comme en petit caseau de ville champêtre ? ” (Mary : 57) Guéri une première fois par la magie de la reine d’Irlande, Tristan prétexte, pour justifier son départ, une situation matrimoniale dans laquelle l’amour s’allie, contre toute attente, au devoir : il aime une épouse acariâtre et cupide qui ne le lui rend pas :

“- Je vous dirai, reine que j’ai épousé une vilaine qui me fait laide chère et grouce tant qu’à merveille quand je n’apporte pas d’argent. Elle aime mieux Dan Denier que les rimes et moins les sons de harpe que les choux et la porée.

- Tu l’aimes cependant, Tantris, puisque tu l’as choisie ! Elle doit bien avoir quelques mérites ?

- Sait-on jamais, reine ? Je suis peut-être comme celui qui avait pour dame une laideron froncée comme singesse et ne laissait pas, toutefois, de l’appeler Rose Epanie et défiait quiconque ne la déclarait pas la plus belle. Tant l’amour rend insensé” (Ibid., 35).

Le philtre que la reine destine à Marc et Iseut a précisément pour but d’opérer cette empreinte entre les époux, de provoquer un amour improbable entre deux personnes qui ne se connaissent pas, et alors que le cœur d’Iseut est déjà pris.

La morale de Tristan procède de cette “description des joies désordonnées et des grandes abusions de l’amour qui traîne ses vaincus de détresse en détresse jusqu’à la douloureuse issue de ce monde transitoire” (Ibid., 5). L’amour qu’il conte est une passion sacrificielle : Tristan, “loyal et sans feintise... est résigné comme un vrai martyr du dieu d’Amour” ; Iseut “peinte en ses enivrements et ses tristesses, emportée dans le même cercle fatal comme l’alouette que l’épervier randonne jusqu’à la mort n’ayant trahi son droit seigneur naturel que sous l’empire d’une force démesurée, autant dire de nigromance qui surmonte et anéantit sa franche volonté” (Mary : 5). Cet “étrange amour qui blesse quatre personnes, chacun en souffre et s’en afflige, et tous vivent dans la tristesse sans y trouver de joie“ (Fragment de Turin). Cette “mervelle” (sur la valeur de “mervelle” : “Qui son droit seignor mesconcelle / Ne puet faire greignor mervelle.” - Béroul : 2516-2517) :

“J’am Iseut a mervelle

“Si que n’en dor ne se somelle.” (Béroul : 1375-1376)

cette “folie”:

“Amors par force vos demeine !

“Combien dura vostre folie

“Trop avez mene ceste vie... (Béroul : 2270 s.)

est exemplaire par la qualité de ses victimes, et n’est pensable que par une cause extérieure au cœur des amants :

“...por Deu omnipotent,

“Il ne m’aime pas ne je lui

“Fors par un herbé dont je bui

“Et il en but : ce fut pechiez.” ( Béroul : 1386 s. )

*

“Seul contre tous”

Chez les Dogons (mais dans d’autres sociétés africaines aussi), le neveu se singularise par un comportement apparemment anomique vis-à-vis de son oncle : pillant ses biens et lançant à son épouse des plaisanteries à caractère sexuel. D’après Marcel Griaule (1954), les Dogons expliquent le comportement rituel du neveu envers sa parenté maternelle et, en particulier, les “plaisanteries osées et [les] injures à l’adresse de la femme de son oncle” (36) par une recherche de la mère. “Il se rabat sur une sorte d’ombre de sa mère, c’est-à-dire la femme de son oncle, laquelle d’ailleurs ne peut avoir de relations sexuelles avec lui. La difficulté est résolue par des insultes accompagnées de vols qui constituent à la fois une prise de possession, cause d’impunité, puisque simulant l’inceste, et une catharsis” (41).

On peut voir plus généralement dans cette attitude la libération d’une tension propre au système d’échange, une double compensation qui contrebalance le “déséquilibre” de l’échange, portant et sur la dette du père et sur la créance de l’oncle : dans les sociétés où le gendre est le débiteur jamais quitte de son beau-père, son fils, à la génération suivante, est le quémandeur jamais rassasié du frère de sa mère et dans cet échange où l’oncle épouse grâce à la compensation matrimoniale perçue pour la sœur, le neveu se pose en créancier intempestif d’un compte déjà soldé. Renversant à son profit, de manière parodique, l’alliance dont il procède, le neveu, “seul contre tous” dit Griaule, donnerait à voir la préséance de la vérité individuelle sur le contrat social, du crédit sentimental sur la dette matrimoniale, de la passion sur la règle. C’est ce qui ressort aussi du système thonga (Junod, 1936 : 228-229 ), où la femme acquise grâce à la compensation matrimoniale de la sœur d’un homme est identifiée à une mère par le mari de cette sœur et où le fils de ce dernier est autorisé à plaisanter avec cette femme (envers qui son père est tenu au plus grand respect) et pourra, à la mort de l’oncle, en revendiquer la propriété matrimoniale. Dans la mesure où l’interdit qui sanctionne les relations d’un homme avec cette femme acquise grâce à son propre bétail marque l’orientation de l’échange, le bétail circulant en direction inverse des femmes, ce privilège apparemment incongru du neveu apparaît comme une résiliation parodique du contrat matrimonial (rappelant d’ailleurs par cette dénégation plaisante la réalité incontestable des échanges : on a une définition immédiate des protagonistes quand ce type de comportement est rapporté), comme la liberté accordée aux sujets, non seulement de contester sur le mode de la dérision les contrats dans lesquels ils sont pris, mais de rêver à l’impossible retour d’une proximité perdue ou à la réalisation d’un mariage proche. “Le contraire du rire n’est pas le sérieux, c’est la réalité”. Au cœur de l’échange, comme au cœur de l’identité, il y a la conscience d’un nécessaire deuil individuel pour exister.

*

Est-ce bien un contre-modèle qui est proposé à l’auditeur, “un enseignement salutaire, comme dit Thomas, contre tous les pièges de l’amour” (v. 3143) ? Le destin du Roman de Tristan dans la tradition occidentale permet de voir qu’une autre lecture en est possible. Cette exception exemplaire est aussi un précédent exemplaire. L’identification aux héros engage une expérience dramatique qui, paradoxalement, peut servir de modèle. Ce qui pose la question de savoir comment cette brûlure d’amour, si elle est mortelle, peut être désirée. L’histoire de Tristan révèle l’opposition entre la fatalité d’un destin marqué de tristesse, parce que fixé dans un schéma stérile, et la norme d’un destin matrimonial achevé. Pour que ce cas soit évocateur, ou simplement intelligible, il faut qu’il rencontre une disposition dans l’esprit du lecteur ou de l’auditeur. Dans un système où le destin moral et matrimonial s’accomplit par le secours d’une éducation qui s’achève dans l’échange matrimonial, le cas de figure incarné par Tristan et Iseut est bien un antétype, mais cette reconnaissance suppose l’existence de deux évaluations contraires, une identification, puis un rejet, la récognition et la conjuration de motions intérieures à la faveur exigeante de la norme de l’échange. Mais que se passe-t-il quand l’épouse n’est pas “déjà là”, impliquée dans la réciprocité des alliances, dans un monde d’“égaux”, quand l’idiome et les réquisits de la parenté passent au second plan ? “La nature n’est pas assez sotte, constate le Roman de la Rose, si bien nous y réfléchissons, pour faire naître Mariette seulement pour Bobichon ou Bobichon pour Mariette, ou pour Agnès, ou pour Perrette, mais elle nous a fait tous pour toutes et toutes pour tous, chacune commune à chacun et chacun commun à chacune.”

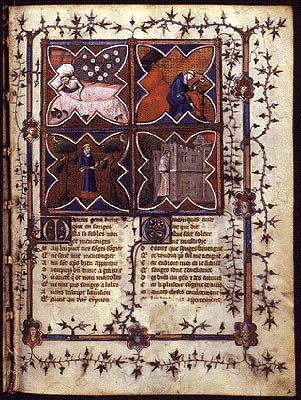

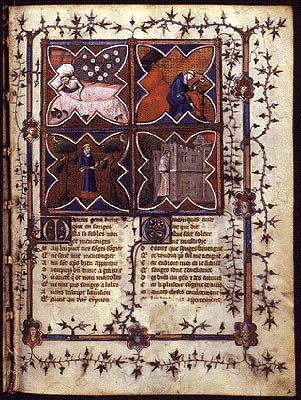

Guillaume de Lorris et Jean de Meung, Le Roman de la Rose, école parisienne du milieu du 14e siècle.

Sur fond de cette “indifférence” naturelle – indifférence au moins par opposition à ce qu’on appelle “mariage préférentiel” ; liberté d’indifférence qui ouvre la voie à une liberté de préférence – la mythologie de l’amour pourrait être présentée comme une théorie du rapprochement des sexes et une théorie du mariage prospérant naturellement en situation de déshérence de la norme traditionnelle. La tradition littéraire de l’amour-passion pourrait donc s’analyser comme la reformulation d’un modèle matrimonial. D’abord l’autre du mariage – “Mariage et amour sont deux terres étrangères” dit Ermengarde, comtesse de Narbonne – elle induirait une représentation du mariage cohérente avec l'idéologie du sujet. Dans la Princesse de Clèves, Monsieur de Clèves campe, au prix de sa vie, la première figure du mari-amant - que raille l’époque (par la plume de Valincour dans ses Lettres à la Marquise sur le sujet de la Princesse de Clèves) : “adultère par passion de sa propre épouse”.

(Communication présentée au colloque “Mariage - Mariages”, Palais du Luxembourg - Université Jean Monnet, Sceaux, mai 1997.)

Roman, romance et déréliction significative

"II faut qu'on vous ait mise à quelque bonne école..."

(Molière, L'École des femmes)

Fables, mythes et romans reconnaissent et développent un modèle pour la société qui les met en œuvre. "La recepte par le moyen de laquelle les plus belles filles n'attirent plus l'amour des pères, ny les frères...l'amour des soeurs [c'est] la fable même de Thyestes, d'Œdipus, de Macareus, ayant, avec le plaisir de leur chant infus, cette utile créance en la cervelle des enfants". (Montaigne, Essais, L.I, Ch.XXII, de la coutume) Ainsi la littérature imprimerait-elle, avec le plaisir de son chant infus, cette utile créance, en l'absence de prescription matrimoniale explicite, que l'amour est l'aimant et le ciment du mariage. Entre ses deux pôles, la "happy end" ("Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants") – qui fait pleurer d'émotion mais qui n'existe qu'en idée – et la fin tragique (Tristan et Iseut, "seuls contre tous") – qui désespère et dont on repousse l'idée, mais qui enseigne pourtant la valeur du choix individuel – elle servirait la fin sociale du rapprochement des sexes.

La conviction que le roman puisse provoquer la rencontre et lui donner un but, ces quelques citations de Stendhal en témoignent (les œuvres de Stendhal sont citées dans la collection "L'Intégrale", Paris, Seuil, 1969) :

"Le jeune précepteur et sa timide maîtresse auraient trouvé dans trois ou quatre romans l'éclaircissement de leur position. Les romans leur auraient tracé le rôle à jouer, montré le modèle à imiter." (Le Rouge et le Noir, p.109)

"Elle repassa dans sa tête toutes les descriptions de passion qu'elle avait lues dans Manon Lescaut, La nouvelle Héloïse et les Lettres de la religieuse portugaise, etc, etc. (id. p.233)

"À Paris l'amour est fils de romans." (id. p.109)

"La plupart des jeunes français de dix-huit ans sont élèves de Jean-Jacques Rousseau." (De l'Amour, p.54).

"A la vérité, ces transports étaient un peu voulus. L'amour passionné était encore plutôt un modèle qu'on imitait qu'une réalité." (R. et N. p.247)

"Là ou pendant le voyage, le hasard peut amener un mot (souligné par nous) qui donnera un nom à ce qu'ils sentent l'un pour l'autre, et après, en un instant, toutes les conséquences." (La Chartreuse de Parme, p. 90).

Modèle, mot déclencheur, c'est assez dire que la sexualité humaine est, comme telle, inachevée et que, si l'on en croit la description qu'Itard donne de la puberté de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, elle ignore naturellement jusqu'à son but :

"Mais ce qui dans le système affectif de ce jeune homme paraît plus étonnant encore, et au-dessus de toute explication, c'est son indifférence pour les femmes au milieu des mouvements impétueux d'une puberté très prononcée... J'ai vu arriver ou plutôt éclater cette puberté tant désirée, et notre jeune sauvage se consumer de désirs d'une violence extrême et d'une effrayante continuité sans pressentir quel en était le but et sans éprouver pour une femme le plus faible sentiment de préférence... C'est ainsi que, dans une réunion de femmes je l'ai vu plusieurs fois, cherchant auprès d'une d'entre elles un soulagement à ses anxiétés, s'asseoir à côté d'elle, lui pincer doucement la main, les bras et les genoux et continuer jusqu'à ce que, sentant ses désirs inquiets s'accroître au lieu de se calmer par ces bizarres caresses, et n'entrevoyant aucun terme à ses pénibles émotions, il changeait tout à coup de manières, repoussait avec humeur celle qu'il avait recherchée avec une sorte d'empressement."

La puberté a besoin de modèles et c'est dans la littérature qu'elle en trouverait. L'XX la plus photographiée des années 80 (avant Caroline de Monaco et la reine d'Angleterre), le mannequin Brook Shields, posant avec un jeune panda, se demande, dans le numéro de Newsweek du 30 mai 1983, si elle étudiera la zoologie ou la littérature. Elle optera finalement pour les humanités : "You can learn how to carry yourself from literature". L'intelligence de la sexualité humaine, en effet, est faite de ce balancement entre la conscience et la fatalité d'une urgence biologique et son dépassement dans une forme culturelle. Si la littérature offre des objets d'identification plus proches et plus flatteurs – encore que la profession qu'exerce mademoiselle Brook Shields emprunte plus à la zoologie ou à la psychologie animale qu'à la littérature – comment refuser de prendre en compte, aussi, le donné animal, alors que la singularité de la condition humaine – qui s'éprouve spécifiquement dans les mouvements de la génération qui désaisissent l'homme de sa conscience et de sa liberté – c'est la conscience d'une situation paradoxale dans l'ordre de la nature, paradoxale parce qu'en même temps naturelle et faite de conscience ? Comme on le voit à la méditation de Montaigne, tout à l'écoute de l'humeur corporelle, en son commentaire de quelques vers de Virgile (Essais, L.III, ch.V).

Enigme de l'action génitale :

"Sommes-nous pas bien bruttes de nommer brutale l'opération qui nous faict."

"Qu'a faict l'action génitale aux hommes, si naturelle, si nécessaire et si juste, pour n'en oser parler sans vergongne et pour l'exclurre des propos sérieux et réglez ? Nous prononçons : tuer, desrober, trahir ; et cela, nous n'oserons qu'entre les dents ?"

"Les Dieux, dict Platon, nous ont fourni d'un membre inobédient et tyrannique, qui, comme un animal furieux, entreprend par la violence de son appétit, sousmettre tout à soy."

Part bestiale de l'homme :

"C'est par moquerie que nature nous a laissé la plus trouble de nos actions, la plus commune, pour nous esgaller par là, et apparier les fols et les sages, et nous et les bestes."

et part divine, tout à la fois :

"En la plus part du monde, cette partie de notre corps estoit déifiée. En mesme province, les uns se 1'escorchoient pour en offrir et consacrer un lopin, les autres offroient et consacroient leur semence..."

Occasion d'une insolite rencontre du plaisir et de la douleur :

"Et, considerant maintesfois la ridicule titillation de ce plaisir, les absurdes mouvemens escervelez et estourdis dequoy il agite Zenon et Cratippus, cete rage indiscrette, ce visage enflammé de fureur et de cruauté au plus doux effect de l'amour, et puis cette morgue grave, severe et ecstatique en une action si fole, et qu'on aye logé peslemesle nos delices et nos ordures ensemble, et que la supreme volupté aye du transy et du plaintif comme la douleur..."

Sur le point précis qui nous occupe, on voit Montaigne, constatant l'universelle emprise du désir ("Tout le mouvement du monde se resoult et rend à cet accouplage ; c'est une matière infuse par tout, c'est un centre où toutes choses regardent") relever le rôle de l'éducation dans les comportements féminins, puis le caractère superflu de tout enseignement, en raison de la connaissance innée que les femmes ont de leur nature, l'éducation ne faisant que leur montrer un but qu'elles savent intimement :

"Nous les dressons dès l'enfance aux entremises de l'amour; leur grâce, leur attifeure, leur science, leur parole, toute leur instruction ne regarde qu'à ce bût. Leurs gouvernantes ne leur impriment autre chose que le visage de l'amour, ne fut'qu'en le leur représentant continuellement pour les en desgouter."

puis :

"II n'est ny parole, ny exemple, ny démarche, qu'elles ne sçachent mieux que nos livres : c'est une discipline qui naît dans leurs veines... que ces bons maistres d'escole, nature, jeunesse et santé, leur soufflent continuellement dans l'âme; elles n'ont que faire de l'apprendre, elles l'engendrent."

La puberté a besoin de modèles, mais ceux-ci ne font que lui révéler ses valeurs et ses buts : "A mon âge, une jeune fille, jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour ?" (Le Rouge et le Noir, p.221) Si l'on examine les jugements que la tradition porte sur le modèle matrimonial qui fait le succès de ce que nous appelons "roman", on voit argumenter, preuve statistique à l'appui, l'incompatibilité de l'amour et du mariage. Dorothy Osborne, par exemple, écrit : "Se marier par amour ne serait pas une chose répréhensible si nous n'en constations pas les conséquences parmi des milliers de couples qui l'ont fait ; il serait difficile de montrer par un seul exemple que l'on puisse le faire sans que l'on ait à s'en repentir après." (cité par Pillorget, 1979 : 53) L'"amitié du mariage" exclut, par ailleurs, les désordres de la passion. "Eprouver pour sa femme un sentiment trop vif, ce que l'on appelle en anglais une infatuation, relève de la passion et témoigne chez un mari d'une faiblesse qui peut être dangereuse. Elle peut l'amener à se départir de son autorité et à perdre sa liberté de jugement. L'attachement trop visible de Charles 1er à son épouse Henriette-Marie lui nuit d'autant plus que celle-ci est catholique. Un demi-siècle plus tard, le sentiment qu'éprouve le jeune duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, pour son épouse Adélaïde de Savoie est une véritable infatuation. Toute la Cour sait qu'il l'aime d'un amour exigeant, "furieux" dit Madame de Maintenon." (Pillorget, 1979 : 53)

On trouve dans le Dit de Genji (supra et chapitre 3.2 : Dessin du dessein) une condamnation du même ordre à l'encontre de l'attachement de l'Empereur pour Kiritsubo no Koi, attachement d'autant plus condamnable, qu'il met en cause un principe essentiel de la structure de gouvernement, cette opposition entre structure institutionnelle et inclination constitue la trame psychologique du roman de Murasaki Shikibu.

L'incompatibilité de l'amour et du mariage serait de deux ordres : - en tant que forme irrésistible du choix individuel, l'amour s'oppose évidemment aux stratégies des familles et des institutions ; - en tant qu'attachement excessif du masculin et du féminin (qui vaut "annulation" de la différence des sexes), l'amour s'oppose aux valeurs d'éducation qui trouvent leur terme dans le mariage. Ces deux valeurs se recouvrent cependant, comme on peut le voir par l'analyse de Montaigne qui rapproche de l'inceste un mariage d'amour :

"On ne se marie pas pour soy, quoi qu'on die; on se marie autant ou plus pour sa postérité, pour sa famille. L'usage et interest du mariage touche nostre race bien loing par delà nous. Pourtant me plait cette façon, qu'on le conduise plustost par mains tierces que par les propres, et par le sens d'autruy que par le sien. Tout cecy, combien à 1'opposite des conventions amoureuses! Aussi est ce une espèce d'inceste d'aller employer à ce parentage vénérable et sacré les efforts et les extravagances de la licence amoureuse." (III, 5)

"L'amitié que nous portons à nos femmes, elle est très-légitime; la théologie ne laisse pas de la brider pourtant, et de la restraindre. Il me semble avoir leu autrefois chez Sainct Thomas, en un endroit où il condamne les mariages des parans es degrez deffandus, cette raison parmi les autres, qu'il y a danger que l'amitié qu'on porte à une belle femme soit immodérée: car si l'affection maritalle s'y trouve entière et parfaite, comme elle doit, et qu'on la surcharge encore de celle qu'on doit à la parantelle, il n'y a point de doubte que ce surcroist n'emporte un tel mary hors les barrières de la raison." (I, 30)

Montaigne constate d'ailleurs une incompatiblité a posteriori entre amour et mariage:

"Je ne vois point de mariages qui faillent plustost et se troublent que ceux qui s'acheminent par la beauté et désirs amoureux," "Peu de gens ont espousé des amies qui ne s'en soyent repentis. Et jusques en l'autre monde. Quel mauvais mesnage a fait Jupiter avec sa femme qu'il avait premièrement pratiquée et jouye par amourettes." (III, 5)

Qu'est-ce donc qu'"un bon mariage, s'il en est?"

"Nous n'avons pas faict marché, en nous mariant, de nous tenir continuelement accouez l'un à l'autre, comme je ne sçay quels petits animaux que nous voyons, ou comme les ensorcelez de Karenty, d'une manière chiennine."

"Et ne doibt une femme avoir les yeux si gourmandement fichez sur le devant de son mari qu'elle n'en puisse voir le derrière, où besoing est."

"Un bon mariage, s'il en est, refuse la compaignie et conditions de l'amour. Il tache à représenter celles de l'amitié. C'est une douce société de vie, pleine de constance, de fiance et d'un nombre infiny d'utiles et solides offices et obligations mutuelles. Aucune femme qui en savoure le goust... ne voudroit tenir lieu de maistresse et d'amye à son mary." (III,5)

Reconnaissons dans ces conditions une valeur élémentaire des modèles matrimoniaux, qui prescrivent ou proposent à l'imitation un type de comportement à l'opposé de la confusion des genres et de la confusion des générations. Sans la distinction des sexes, leitmotiv de l'éducation, il ne peut y avoir union sexuelle ; sans arrachement aux images maternelles, il ne saurait y avoir mariage, relation suivie d'un couple qui a pour idée la lignée et qui doit être en mesure de transmettre ce qu'il a reçu. "L'usage et interest du mariage touche nostre race bien loing par delà nous".

Si les données qui viennent d'être présentées doivent être prises en considération pour répondre à la question : "Qu'est-ce qu'un (bon) mariage ?", on voit que les émotions qui conduisent au "mariage d'inclination" risquent bien de heurter – c'est la voix de la tradition qui l'énonce, certes en termes plus choisis – la loi de la séparation des genres et la loi de la séparation des germains, et l'"amour-passion" le simple dessein de se reproduire qui est la loi de la sexualité. Les plus belles histoires d'amour sont des histoires de mort. "C'est votre mort que vous avez bue." "Vienne donc la mort." (Tristan et Iseut) "C'est toi, Lotte, qui me tend le fatal instrument, toi des mains de qui je souhaitais recevoir la mort."(Les souffrances du jeune Werther) "L'amour est une goutte puisée à l'océan de la mort." "L'amant ne vaut rien sans la mort." (Mas' oudi) "Qui donc à l'amour / a pu donner son nom? / II aurait dû l'appeler / tout simplement mourir." (Kiyohara no Fukayabu) "Lili aime-moi" (Testament du suicidé Maïakovski)... L'expression de cette affinité de l'amour et de la mort n'est pas seulement une figure de style – elle peut l'être, mais pourquoi celle-ci et pourquoi une figure de style ? – c'est aussi, peut-être, la conscience du désaisissement de soi de la fusion amoureuse, quand le sujet, sanctifié par cette consomption – ou faute de pouvoir s'y sanctifier – renonce à toute identité.

Mais ce qui intéresse ici, c'est la signification de la pression sociale sur ces motions psychiques où chavire et s'abîme le cœur des individus. L'amour-passion dénoncerait une forme archaïque – ontogénétiquement parlant – de la sexualité, le transi étant caractérisé par l'inachèvement sexuel, comme si n'avaient pas joué les mécanismes d'exclusion qui, dissociant les générations, assurent l'édification du jeune et son intégration dans les circuits matrimoniaux. Dans ce défaut du modèle éducatif, la sexualité se développe, ou plutôt s'enveloppe, dans le lit familial. Si l'amour-passion s'épanouit dans l'obscurité d'une fixation incestueuse qui le polarise à distance, c'est que le choix qui justifie ses protagonistes n'en est pas véritablement un. Dans les mythologies que nous avons présentées, en effet, l'être d'une telle sexualité est un contre-exemple. La ligne de partage entre la sexualité normale et la sexualité "aberrante"; ce serait ce Rubicon en-deça duquel ne pourrait se faire l'épreuve élémentaire de la transaction sociale. (Le rôle de partage des cours d'eau entre des moitiés ou des classes exogamiques a été relevé par Raglan - 1935 : 138 – qui voit là un trait diacritique de l'institution sociale ; avant de franchir le Rubicon, précisément, César fit courir le bruit qu'il venait de s'unir en rêve avec sa mère ; vide supra : chapitre 9.5 : Un Œdipe sans complexes : souveraineté, pédagogie et différence des sexes)

Alors que les systèmes traditionnels dénient au "choix individuel" le caractère d'une sexualité achevée, que les systèmes matrimoniaux partagent le commun dessein de soustraire le sujet aux "profondeurs orageuses" de la relation duelle, condition première de leur exercice, dans la mythologie de la société libérale, se répand naturellement l'idée que "trouver l'objet sexuel [...] c'est le retrouver". La relation de maternage et la relation sexuelle sont comprises comme les deux temps d'une même séquence. Ainsi, "le rapport [à la mère], le premier et le plus important de tous... contribue à préparer le choix de l'objet et ainsi à retrouver le bonheur perdu". (S. Freud, Trois Essais sur la théorie de la sexualité, III, 5) La propriété du signe d'engager la pulsion dans un processus de remémoration est définie ici comme une propriété de la sexualité.

La tradition n'est pas sans connaître l'amphimixie de la pulsion sexuelle et du symbolisme – elle joue de toutes ses ressources – mais, de même que pour reconnaître au choix individuel la valeur première, il faut attribuer au développement infantile un caractère "achevé", de même, pour réserver la qualité de sexualité à la sexualité matrimoniale, il faut ignorer, au sens actif du mot, le caractère sexuel du développement infantile – que toutes les nourrices du monde connaissent. La sexualité s'établit sur une rupture au lieu de se donner pour terme le recouvrement d'une origine. La nostalgie des origines est marquée d'ambivalence ou, comme dans

ce passage de Yogatattva Upanishad (131 s.) de la fatalité du karma :

"L'enfant qui suce le sein / de sa mère connaît la joie: / c'est le même sein qu'il avait tété / dans une vie antérieure; / l'homme prend son plaisir au sexe de son épouse / c'est dans cette même matrice qu'il fut conçu dans une vie antérieure; / celle qui fut la mère est aujourd'hui l'épouse / et l'épouse demain sera mère à son tour ; / [... ]ainsi, par la faute du samsara / les hommes sont comme les auguets d'une roue hydraulique."

Que se relâche la pression familiale et sociale ou que la morale s'affranchisse de l'idiome de la parenté, comme dans les sociétés où la liberté individuelle est revendiquée comme valeur fondatrice, c'est la psychologie, théorie de l'autonomie individuelle, qui devient la scène où se justifient les arrangements matrimoniaux. Le sujet devient son seul tribunal.

Mais quelle est la part de la littérature dans la formation de cette idéologie ? Imprime-t-elle en nos cervelles cette "utile créance", en l'absence de prescriptions matrimoniales, que dans un monde d"égaux" c'est l'amour qui est la loi du mariage ? Les romans d'amour, que la tradition juge bien "deshonnêtes", seraient donc, à leur manière, des fables édifiantes. Alors que l'homme seul est un "original" (vide infra) – la tradition charge aussi le célibataire de tous les vices et rapporte la bizarrerie sociale à la bizarrerie matrimoniale – le roman apparaît comme l'épopée de la singularité.

Ripopée de la distinction

Récapitulons plusieurs points de l'idéologie qui soutient cette critique :

La valeur première semble consister dans la séparation du masculin et du féminin et le mariage se définit dans la continuité de la guerre. Dans nombre de sociétés traditionnelles, un proverbe énonce qu'"on épouse les filles et les sœurs de ses ennemis". Germaine Tillon rapporte, par exemple, que "le très vieux chef des Taitok, parlant de ses ennemis préférés, les Kel Ghele, lui dit un jour: "Nous nous battons tout le temps, et il m'ont tué deux fils, et nous nous marions tout le temps". (Sullerot, 1978 : 411) Les Murgin appellent leur sœur wakinu, d'un terme également appliqué à un ennemi affronté au combat. En Chine, le mot qui sert à désigner un couple en état de mariage sert aussi à désigner un couple de rivaux en état de vendetta (Granet,1939 : 154).

"Qu'est-ce que l'homme, si le bien suprême, l'aubaine de sa vie, est uniquement de dormir et de manger ?.. Pour être vraiment grand, il ne faut pas s'émouvoir sans de grands motifs ; mais il faut aussi trouver grandement querelle dans un brin de paille quand l'honneur est en jeu." (Hamlet, IV,4). Affaires d'honneur, affaires de femmes. L'homme qui refuse le combat perd plus que le droit à l'épouse : la simple capacité de prendre femme. II devient lui-même "homme-femme". Ce qui définit l'homme, dans cette conception, ce qui le fonde à faire circuler filles et sœurs, à canaliser les "flux" féminins, c'est cette capacité à produire, dans le risque de sa vie et dans le sacrifice, un sang qui s'oppose au sang féminin et à conceptualiser la nature dans cette opposition. Caenis était la plus belle des vierges de Thessalie. Elle fut violée par Neptune un jour qu'elle se baignait dans la mer. Neptune lui offrit d'exaucer le souhait qu'elle formulerait. "L'outrage que tu m'as fait, répondit-elle, me dicte ma demande: que désormais je n'aie plus à en souffrir un semblable ; accorde-moi de n'être plus femme et tu auras comblé tous mes voeux". C'est ainsi que Caenis devint Caenée, un guerrier invulnérable. Les lances de ses ennemis se brisaient sur son corps... Le mythe représente la force virile comme le contraire d'une position homosexuelle passive. Marie Delcourt (1958 : 54) rappelle que dans le nom de Caenée, les Grecs reconnaissaient les mots "kainis", épée, "kaino", tuer, "kainumai", exceller, "kaino", nouveau. Sous la forêt de troncs d'arbres dont on voulut l'accabler, Caenée resta droit et vivant et se changea en Phénix, cet oiseau qui s'engendre lui-même et qui renaît de ses cendres. Caenée représente le rêve d'une érection invincible ou, ce qui est ici la même chose, d'une virilité impénétrable.

Ideologiquement, rituellement ou pratiquement requise, l'opposition des groupes de parenté manifeste une condition de possibilité de l'échange en définissant les termes de l'échange. L'épouse doit être ravie : le rapt mis en scène quand les émissaires de l'homme viennent chercher l'épouse pour la conduire chez son mari répète et dramatise cette opposition. Les valeurs matrimoniales ici exposées expriment une situation à l'inverse : ce n'est plus la femme qui est ravie, c'est l'homme, tiré de lui-même par une image dont il ne détient pas la forme. L'obsolescence officielle des stratégies matrimoniales aurait pour conséquence un renversement des circuits de l'alliance ou, plus exactement, le dépérissement de ses termes. C'était l'alliance qui fondait l'homme – l'homme repose dans la tension qui l'oppose à d'autres hommes – le modèle comportemental est ici donné dans un face à face désarmé. L'altérité exogame, l'opposition des "beaux-frères" répondent à l'inquiétude de l'absolument autre ; la mythologie de l'amour fait de cet absolument autre un accomplissement. La disparité de ces deux systèmes produit tel étonnement : dans son livre sur les Nouba, Leni Riefenstahl constate: "Le plus cher désir d'un Nouba n'est pas de s'unir à une femme, mais de devenir un bon lutteur – il affirme ainsi le principe de la continence." (1976 :171). Si la lutte, qui campe sous une forme ritualisée l'opposition des groupes dans l'échange matrimonial, impose la règle de la continence, ce n'est pas tant parce que les relations sexuelles affaiblissent physiquement le lutteur que parce qu'elles supposent l'homme impur : mélangé, en contradiction avec le principe qui rend compte de l'opposition universelle de l'arme masculine et du sang féminin. Il y aurait une passion de mort, une "léthagogie" ou une léthargie dans une mythologie qui donne l'autre comme principe de gouvernement. Cette pédagogie correspond à une organisation sociale qui n'a plus pour objet le contrôle des symboles naturels. "La pomme douce qui rougit à l'extrémité de la branche / au plus fin sommet de l'arbre / l'ont-ils oubliée, les cueilleurs de pommes? Non, ils ne l'ont pas oubliée, ils n'ont / pas pu l'atteindre." (Sappho)

Un jugement dont nous avons déjà fait état dans un précédent chapitre assimile alors mariage et dévoration par la parenté maternelle : "Quand on se marie, ce n'est pas chez ses parents qu'on va passer la journée du dimanche ou le week-end, c'est chez les parents de sa femme. On ne mange plus la cuisine de la mère de l'homme, mais la cuisine de la mère de la femme... on est digéré". La guerre passe du champ de bataille ou du champ clos à l'espace domestique : "II y en a qui se battent à Marathon, d'autres dans la salle à manger." (Kafka, Lettres à Milena, 1972 : 180) Le sacrement de mariage a-t-il alors pour fonction de dissoudre les liens de la parenté consanguine comme chez les Indiens Mohave qui ne pratiquent ce rite que dans le cas du mariage de cousins ou de parents de sang ? Un cheval appartenant à la famille de la fiancée est alors sacrifié, il représente le fiancé et sa mise à mort la dissolution des liens de consanguinité entre les époux. (Devereux, 1939 : 516) C'est le seul mariage pour lequel la société interdise le divorce, c'est un mariage "illégal, immoral et dangereux pour les époux et leur lignée [...] il s'accompagne d'un amour romanesque au sens occidental [...] il se termine en général, comme les rapports sexuels avec les ombres, par une mort précoce" (Devereux, 1965 : 239).

Le rite de passage apparaît ici dans la continuité du système symbolique qui fait passer l'enfant d'une relation originaire à la mère à une relation de fondation par la culture, comme une césure qui engage le corps biologique dans la signification. Si le corps, dans la diversité des expressions et des mutilations de la culture, est comme un morceau de bois que chacun aurait taillé à sa guise (A. van Gennep), cette guise ne laisse pas de manifester des lois qui défient l'arbitraire. Et ces lois, quand bien même récusent-elles l'empreinte du corps, signifient ses défilés et ses contraintes. Parmi celles-ci, et en premier lieu, le rapport différentiel des sexes à la génération et à ses "pièces" : "Et où [la nature] a voulu que nos appetis eussent montre et déclaration prominante, ell'a faict que les leurs fussent occultes et intestins, et les a fournies de pièces impropres à l'obstentation et simplement pour la défensive" (Essais, III,5). Modalités de l'ostentation et modalités de la réserve que Vigny qualifie en faisant de l'honneur la "pudeur virile". "La pucelle a pour écu la honte naturelle ; la foi et l'honneur soutiennent et tourmentent le jeune homme" (Tristan et Iseut, supra). Alors que le masculin est défini par la séparation et la mobilité, le féminin se représente par l'immobilité et la réserve :

"J'ayme mon corps, voylà la fin

C'est mon amy, c'est mon afin ;

C'est mon tout, mon Dieu, mon idolle."

(Marguerite de Navarre, Dernières Poésies)

En contraste avec cette idéologie de la distinction, on peut définir comme une constante de la littérature occidentale l'exploitation d'une valeur – repérée dans la structure matrimoniale de Tristan et Iseut comme la motion qui retourne l'intentionnalité de l'échange (supra) – qui pose l'individuel, "seul contre tous", comme loi du comportement et le signifiant maternel comme le signifiant (occulte) de cette loi. Cette valeur inverse le sens traditionnel de la sociogenèse qui faisait du masculin le terme idéal du masculin.

C'était le bonheur d'amour qui faisait d'Erec un récréant ; la récréance devient la religion du chevalier avant de devenir la passion de l'homme de lettres. La soumission à la dame est la règle de l'action chevaleresque dans le monde courtois. La charrette d'infamie devient l'honneur suprême :

"Amour le veut il y bondit

Car de la honte il n'a souci."

Le sacrifice de la virilité ("Au noauz ! " – A ce cri, Lancelot doit combattre comme un couard sur ordre de la reine) vaut la possession de la femme, car "le Bien se confond avec son ordre et son bon plaisir."

Lancelot ou le Chevalier de la charrette, Chrétien de Troye, (c.1177)

L'écrivain est l'entremetteur de ce nouvel arrangement :

"Mais je dirais que de cette œuvre

Son ordre est plutôt l'ouvrier

Que sens ou peine que j'y mette.

Du chevalier à la charrette

Commence Chrétien son livre :

Matière et sens en donne et livre

La Comtesse – et lui s'entremet."

L'histoire de Floire et Blancheflor est présentée par l'auteur comme la transcription d'un récit entendu dans une "chambre de dame". La littérature disait l'epos, l'écrivain se met au service de l'amour:

"De cette intelligence nouvelle que l'Amour

En pleurant met en lui."

pour

"Dire d'Elle cela qui jamais ne fut dit d'aucune."

Culte étrange à la femme elle-même :

"La fin d'un tel amour doit être bien nouvelle"...

"A quelle fin aimes-tu cette tienne dame puisque tu ne peux soutenir sa présence ?" (Dante, Vita Nuova)

Paradoxe qui donne raison, en quelque sorte, à la tradition, cette idéalisation de la femme n'a pas pour terme la femme réelle ; elle se nourrit d'un déni du réel. Les historiens du XIIe siècle européen constatent que la femme fut alors l'enjeu d'une lutte entre clercs et courtois. Mais, comme l'a noté Simone Weil dans son commentaire de Guillaume IX, dans la désignation de la femme comme objet de culte et dans l'idéalisation de l'amour il y a le même destin du signe. Ce système de valeurs que la littérature propose à l'imitation pourrait être présenté à l'aide du florilège ci-après.

Stendhal

L'amour apparaît dans un monde où ce sont les femmes qui chassent l'homme :

"Cette manie des mères de ce siècle, d'être constamment à la chasse au mari choqua Octave à un point difficile à exprimer."

"Dès qu'on lui parlait d'une femme de la société qu'il ne connaissait pas, son premier mot était : A-t-elle une fille à marier ? Depuis peu même, sa prudence avait appris à ne plus se contenter d'une première réponse négative. Madame une telle n'a pas de fille à marier disait-il, mais n'aurait-elle point quelque nièce ?"(Armance, pp. 22 et 29)

Dans le bal, figure rituelle de la formation des couples, c'est la femme qui mène la danse :

"C'est la reine du bal ;

- Mademoiselle de la Mole a l'air d'être maîtresse du plaisir que lui fait son triomphe dont elle s'aperçoit fort bien. On dirait qu'elle craint de plaire à qui lui parle.

- Très bien, voilà l'art de séduire."(Le Rouge et le Noir, p.221)

L'amour "fait les égalités et ne les cherche pas." (Rotrou, cité par Stendhal) II est, par essence, mésalliance :

"J'aime, j'aime, c'est clair ! A mon âge, une jeune fille, jeune, belle, spirituelle, où peut-elle trouver des sensations, si ce n'est dans l'amour ?... Si avec sa pauvreté, Julien était noble, mon amour ne serait qu'une sottise vulgaire, une mésalliance plate ; je n'en voudrais pas ; il n'aurait point ce qui caractérise les grandes passions: l'immensité de la difficulté à vaincre et la noire incertitude de l'événement."

"Elle lui reprocha en riant son goût pour Madame de Fervaques : un bourgeois aimer une parvenue !" (R.& N. pp.234 et 287)

C'est la psychologie qui fait la rencontre amoureuse :

"II n'y a pas de famille dans cette alliance. Je n'y vois qu'une funeste analogie de caractère." "Je ne lui vois qu'un de ces mérites distingués, si vous voulez,pour réussir tout seul... Il n'est vanté par personne, il ne sera qu'un original." (Armance, p.74)

"Mon père, tous les liens sociaux sont rompus entre nous, il ne reste plus que ceux de la nature." (R. & N.p.208)

L'amour est un culte ; son héros une victime sacrificielle :

Relation du procès d'A. Berthet du 15 décembre 1827 (Documents annexés au tome II des romans de Stendhal édités par Le Seuil, p. 656) :

"On devait y parler d'amour, de jalousie, et les dames les plus brillantes étaient accourues." "C'est le 23 février, à onze heures du matin, que Berthet a subi son supplice sur la place d'armes de Grenoble, une foule immense, composée de femmes de tout âge se pressait dans les rues qu'il devait parcourir."

"Le séminariste en Cour d'Assises" (relation d'un auteur non identifié. Stendhal ?) :

"Je suis sûr que cette pensée lui vint, pensée douce à son coeur, même sur le banc des assises: "des femmes me regardent"... "Il s'agissait d'amour, de jalousie, de vengeance, de délire ; c'était un jeune homme de vingt-et-un ans à l'air passionné, à l'œil noir et plein de je ne sais quelle expression, de quel feu sombre et brillant ; sa tête fracassée témoignait de son désespoir horrible et prouvait que son crime n'était qu'un malheur. B. n'avait qu'à paraître, et la compassion, un irrésistible intérêt prononçaient déjà sa grâce dans tous les cœurs." "Mais toute son attention fut absorbée par douze ou quinze jolies femmes... il fut accueilli par un murmure d'étonnement et de tendre intérêt."(R. & N. p.309)

Le romancier est un pourvoyeur de héros : "II n'est guère de femme de province qui ne lise cinq ou six volumes par mois." (Projet d'article sur le Rouge et le Noir) Ce roman "a-t-il assez de chaleur pour faire veiller une marquise jusqu'à deux heures du matin ? Si le roman n'est pas de nature à faire passer la nuit, à quoi bon le faire?" (lettre du 23 décembre 1826 à Prosper Mérimée). La stratégie romanesque a l'intérêt féminin pour idée.

L'amour-passion est amour de mort :

"II prit la résolution d'achever son mariage par la mort." (Armance, p. 8l ) "Je n'étais pas fait pour plaire à ce que je respecte..." (p.82) (La dissociation de l'amour tendre et de l'amour sexuel, de l'amour de la mère et de l'amour de la prostituée – Stendhal laisse entendre qu'Octave fréquentait les maisons – est donnée par Freud comme une cause déterminante de l'impuissance psychique dans son article "Sur le plus commun des ravalements de la vie amoureuse" ; Les Dogons rapportent l'impuissance au contact accidentel du lait maternel et du sexe de l'enfant.) "Armance m'a toujours fait peur. Je ne l'ai jamais approchée sans sentir que je paraissais devant le maître de ma destinée." (Armance, p.82) C'est en des termes voisins que Stendhal décrit "le sanguin que menace le fiasco si, entrant dans le lit de Messaline, il vient à penser devant quel terrible juge il va se trouver." (De l'Amour, p. 35 )

"Quoique se croyant aimé quand il était de sang-froid, Lucien n'abordait jamais Madame de Chasteller qu'avec une sorte de terreur." (Lucien Leuwen, p. 445 )

"Vous voyez bien que vous êtes la maîtresse de mon sort... La seule peur de vous avoir déplu suffit pour m'ôter toute tranquillité... Vous m'inspirez de la terreur." (L. L. p.430)

"Jamais il ne s'était trouvé aussi près de ces terribles instruments de l'artillerie féminine." (Julien Sorel, les robes et les chapeaux de Madame de Rénal - R. & N.)

"Un mélange d'opium et de digitale... délivra doucement Octave de cette vie qui avait été pour lui si agitée." "Le sourire était sur ses lèvres et sa rare beauté frappa jusqu'aux matelots chargés de l'ensevelir." (Armance, pp.83 et 82)

L'amour est une chute.

Par deux fois, Lucien Leuwen tombe de cheval sous les fenêtres de Madame de Chasteller.

"Ce mot imprévu ("Vous êtes amoureux de cette belle cousine") en découvrant à Octave la véritable situation de son cœur, le précipita du comble de la félicité dans un malheur affreux et sans espoir." (Armance, p.48)

"Je n'avais pour moi que ma propre estime, se dit-il, je l'ai perdue." "On ne meurt pas de douleur, ou il fut mort en cet instant." "J'aime, se dit-il d'une voix étouffée, moi aimer !... Il resta immobile comme frappé d'horreur... Il se méprisait parfaitement lui-même." (Armance, p.49)

"Aurais-je la sottise d'être amoureux, dit-il enfin, à demi-haut, et il s'arrêta comme frappé de la foudre au milieu de la rue." (L. L. p.402)

"On annonça Madame de Chasteller. A l'instant Lucien devint emprunté dans tous ses mouvements, il essaya vainement de parler... Il n'eût pas été plus surpris si, allant au feu avec le régiment, il se fut mis à fuir. Cette idée le plongea dans le trouble le plus violent, il ne pouvait se répondre de rien sur son propre compte." (L. L. p.404)

Le déshonneur du héros appelle l'humiliation de la femme :

"Punis-moi de mon orgueil atroce... Tu es mon maître, je suis ton esclave, il faut que je te demande pardon d'avoir voulu me révolter. Elle quittait ses bras pour tomber à ses pieds. Oui tu es mon maître lui disait-elle encore, ivre de bonheur et d'amour, règne à jamais sur moi, punis sévèrement ton esclave quand elle voudra se révolter. "

"Voilà ce que t'envoie ta servante (la moitié de sa chevelure) c'est le signe d'une obéissance éternelle. Je renonce à l'exercice de ma raison, sois mon maître." (R. & N. p.256)

Madame Grandet : "Elle se jeta à ses pieds. Depuis un moment, Lucien, debout, essayait de la relever. Arrivée à ces derniers mots, il sentit bientôt tout le poids de son corps : elle était profondément évanouie. Lucien était embarrassé mais point touché... C'est là un triomphe de vanité... ça ne me fait aucun plaisir." (L. L. p. 618)

L'amour est pourtant une rédemption : rédemption de la forme corporelle et accomplissement de l'âme :

"Dans l'amour vrai, c'est l'âme qui enveloppe le corps" :

"Quelle différence avec la sensation d'un homme du monde qui n'a pas reçu du hasard ce don incommode, père de tant de ridicules, que l'on appelle une âme !" (L. L. p. 427)

"C'était une de ces soirées enchanteresses que l'on peut compter au nombre des plus grands ennemis de l'impassibilité du coeur." (L. L. p. 430)

"Dans la simplicité noble du ton qu'il osa prendre spontanément avec Madame de Chasteller, il sut faire apparaître cette nuance de familiarité délicate qui convient à deux âmes de même portée lorsqu'elles se rencontrent et se reconnaissent au milieu de cet ignoble bal masqué qu'on appelle le monde. Ainsi des anges se parleraient qui, partis du ciel pour quelque mission, se rencontreraient par hasard ici-bas." (L. L. pp. 409-410)

"Dans sa vie de savant et d'étourdi, jamais Leuwen n'avait rencontré de sensation qui approchât le moins du monde de celle qui l'agitait. C'est pour ces rares moments qu'il vaut la peine de vivre." (L. L. p.431)

"II était hors de lui... Ce fut un de ces instants rapidesque le hasard accorde quelquefois comme compensation de tant de maux aux âmes faites pour sentir avec énergie. La vie se presse dans les coeurs, l'amour fait oublier tout ce qui n'est pas divin comme lui et l'on vit plus en quelques instants que pendant de longues périodes." (Armance, p. 48)

"Le bonheur parfait que l'amour peut donner ne peut se trouver que dans la sympathie complète ou l'absence totale du sentiment d'être deux." (L. L. p.427)

L'idée de cette perfection fusionnelle n'est pas sans conséquence. Un éditeur fait figurer sur la couverture d'un volume des romans de Stendhal la citation suivante : "L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires ou plutôt la seule". A quel personnage cette phrase peut-elle s'appliquer, sinon au docteur Sansfin, don juan bossu et mythomane de Lamiel ? Quand l'amour cueille le héros dans la fleur de sa jeunesse, Stendhal aurait été cet amoureux prolongé dont parle son ami Mérimée : "Je ne l'ai jamais vu qu'amoureux ou croyant l'être". L'auteur du Rouge et du Noir entend faire coexister en un même personnage l'amoureux et le guerrier : vocabulaire emprunté à la stratégie guerrière, références au Mémorial (à la lecture duquel Julien se fortifie). Mais il constate en même temps que l'homme ne peut faire la conquête d'une femme que pour autant qu'il n'en est pas amoureux : "Pour les gens raisonnables, faire la cour à une femme, c'est un duel agréable." (L. L. p.427) Pour le lieutenant stendhalien, l'amour, c'est, la "chute, la fuite et, pour tout dire, la débandade – que Stendhal dénomme "fiasco". La première œuvre de Stendhal, Armance, est un roman sur l'impuissance, sa dernière œuvre, un roman sur la monstruosité, Lamiel. De l'impuissance, liée à une fixation incestueuse, à la sanction symbolique de l'inceste, la monstruosité, d'Octave à Sansfin, il y a une même passion.

"La chose béante qui est au fond de

l'homme ne se referme pas facilement."

(Van Ruusbroeck)

Le destin du signe

II y aurait donc un sort contraire pour qui s'excepte de la distinction. Fatalité d'une forme inachevée (obscurité) ou recherche suicidaire du feu de l'origine – que l'écrivain attise avec les mots de sa propre histoire. La capacité de représentation significative ouvre un champ linguistique de recréation hallucinatoire ; mais cette capacité est ambiguë : quand le sujet qui nomme la chose veut la retrouver à l'identique, il ne fait que répéter la différence significative – l'acte de nomination qui l'a faite sens. "L'homme est une maladie mortelle de l'animal" dit Hegel. Le "meurtre" de la chose est sans retour. Le recouvrement de l'origine englobe dans un même destin l'hallucination de la fusion maternelle et la fatalité de la différence significative. La règle sociale, qui a pour objet la séparation et l'échange, se pose comme seul recours contre la régression ou l'inversion de la visée significative. Elle protège et prévient ses protagonistes contre les tumultes de la passion et les risques de l'écriture où se brûlent les romanesques.

La duplicité du signe porte 1'infini et la mort. Au moment d'expirer, le Tristan de Wagner s'écrie : "Je ne suis pas resté au lieu de mon réveil. Mais où donc ai-je fait séjour ? Je ne saurais le dire... c'était là où je fus toujours... le divin, l'éternel ; l'originel oubli". À l'origine du langage, l'indivision du monde dont la fusion amoureuse porte la promesse. Ouvert du signe, l'univers s'enfle de la respiration de l'homme. Mais qui veut saisir l'origine, le sens "en chair et en os", son étreinte n'enserre qu'une absence, la menue monnaie de la signification qui n'équivaudra jamais à l'écu d'or de l'origine. Pauvre chair soufflée. Ce n'est qu'un corps.

Histoire d'une passion

Le langage est appel. Dans sa face de lumière, le signifiant est plus vrai que le réel :

"Et à peine me reste-t-il une bribe de temps pour écrire à la vraie Milena, l'encore plus vraie étant restée ici toute la journée, dans la chambre, sur le balcon, dans les nuages." (Kafka, Lettres à Milena, 1972 :38)

...II est le reposoir du monde :

"Et reçois pour bonne nuit, dans un même flot, tout ce que je suis et tout ce que j'ai, tout ce qui est bienheureux de reposer en toi." (id. p.100)

Plus que le sens du monde, il donne un sens au sujet :

"Et cependant ce n'est pas toi que j'aime, c'est bien plus, c'est mon existence: elle m'est donnée à travers toi." (id. p.109)

Celui-ci se réalise dans sa propre abolition :

"Voilà maintenant que je perds jusqu'à mon nom ; il n'a cessé de devenir de plus en plus court, maintenant il et devenu : Ton." (id. p.109)

"Et on regarde les yeux fermés, et peu s'en faut qu'on ne s'engloutisse en toi." (id. p.113)

"Je n'ai cessé de vouloir entendre une autre phrase de toi, celle-ci : Tu es mien... Elle ne signifie même pas l'amour, mais bien plutôt la nuit et la proximité." (id. p.112)

"II me semble qu'au lieu de vivre ensemble, nous n'aurons guère qu'à nous coucher commodément, satisfaits, l'un à côté de l'autre, pour mourir." (id. p. 111)

Mais le signifiant n'est qu'un corps :