|

La fonction missionnaire :

sur la mission lazariste à Fort-Dauphin (1648-1674)

"Sanguis martyrum est semen christianorum"*

Toussaint Bourdaise

(lettre du 19 février 1657 à Vincent de Paul)

*[réminiscence de : "Plures efficimur, quoties metumur a vobis ;

semen est sanguis christianorum."

Tertullien, Apologeticus, 50]

La tentative d'évangélisation du sud malgache par les lazaristes de Fort-Dauphin (1648-1674) constitue une brève et dramatique séquence d'histoire. Elle accompagne une colonisation ponctuée de dévastations et de tueries qui s'achève par le massacre de plus de la moitié des colons français et par l'abandon de la place. "Vingt-cinq prêtres et douze frères [y] ont laissé leur vie, écrit Philippe Chan-Mouie (1996, p. 14), victimes d'un climat [...] insalubre provoquant de fortes fièvres de paludisme. D'autres [...] ont été empoisonnés ou massacrés." (Les Mémoires de la congrégation de la Mission font état du compte suivant : la Mission de Madagascar a "coûté à la Compagnie, les 25 ans qu'elle dura, 31 prêtres et 10 frères, outre la perte de 4 prêtres séculiers" - 1866, tome IX, p. 593.)

Pour quel résultat ? René Alméras, successeur de Vincent de Paul, fondateur de la congrégation lazariste, dresse, avant l'abandon forcé, dans une lettre du 10 décembre 1671, le constat qui suit :

"Le fruit spirituel [de l'évangélisation des missionnaires] avec toutes leurs fatigues et souffrances, y est si petit, que, de tous les insulaires convertis, il n'en reste que trois ou quatre ; les autres, par leur inconstance naturelle, étant retournés dans leur infidélité [...] Feu notre très honoré père M. Vincent, envoyant en cette île MM. Nacquart et Gondrée, pensait qu'eux et ceux qu'on y pourrait envoyer ensuite, seraient occupés principalement à la conversion des infidèles ; mais ils n'ont pu faire presque autre chose que de servir de curés aux Français, et cela avec aussi peu de succès que l'on en a auprès des nègres, puisque les Français y mènent une vie si débordée et licencieuse, sans aucun respect pour les prêtres, que cela fait pitié" (cité par Froidevaux, 1903, p. 249-50 ; Mémoires, IX, p. 584).

Le bilan de la colonisation dressé par le Père Nicolas Etienne en 1664 est celui d'une dévastation :

"Dieu […] permit que tout ce pays, qui avait [les Français] en extrême horreur se soulevât contre eux et en massacrât cinquante-cinq, en une seule nuit dans leurs maisons. Plusieurs autres furent tués par trahison ou dans la guerre. Pour venger leurs compatriotes, les Français ont enlevé ou tué dans le seul pays d'Anosse plus de 30 000 bêtes à cornes, brûlé tous les villages, fait mourir par toutes sortes de supplices plus de douze mille nègres. Ils ont exterminé entièrement tous les blancs, seigneurs du pays et les plus redoutables ennemis des Français et de notre sainte religion. Voilà pourquoi tout ce pays, auparavant si cultivé, et abondant en bestiaux, fruits, racines et riz, est maintenant stérile et désert. Tous les habitants se sont retirés ailleurs pour sauver leur vie" (cité par J.-G. Perboyre, dans la transcription de Nivoelisoa Galibert [désormais abrégé en NG.] 2007 : 150).

L'archiviste Isidore Guët dénombre à 127 individus le personnel de la colonie avant le massacre final, "débris des 4.000 émigrants envoyés par les diverses compagnies qui avaient tenté de coloniser Madagascar, de 1638 à 1674" (1888, p.111). Dans cette aventure tragique, le martyrologe des missionnaires lazaristes, pour ne rien dire des difficultés matérielles de leur installation et de leurs dissentiments avec la colonie, se résume dans leur espérance de vie sur le terrain : moins d'une année. Pourquoi porter la bonne parole à Madagascar ?

Sans doute, selon les instructions de Vincent de Paul (lettre de Paris du 22 mars 1648) s'agit-il de :

"Faire concevoir à ces pauvres gens, nés dans les ténèbres de l'ignorance de leur Créateur, les vérités de notre foi, non pas par des raisons subtiles de la théologie, mais par des raisonnements pris de la nature ; car il faut commencer par là, tâchant de leur faire connaître que vous ne faites que développer en eux les marques que Dieu leur a laissées de soi-même, que la corruption de la nature, depuis longtemps habituée au mal, leur avait effacées." Instruction que Charles Nacquart, exécute symboliquement, comme il le rapporte dans sa lettre du 5 février 1650 :

"…je mis pied à terre des premiers ; et au premier pas, je fléchis le genou en terre pour m'offrir à Dieu dans l'exécution de ses desseins et prendre possession spirituelle de cette île et de toutes les autres, en son nom, par l'autorité de notre Saint-Père le Pape, afin d'y établir l'empire de Jésus-Christ en détruisant celui du prince des ténèbres" (NG, 2007, p. 203).

Et tel est bien le destin du missionnaire dont le sacrifice est naturel : "… c'est peu de chose au prix de ce qu'il faudra peut-être souffrir à l'avenir pour imiter les vaisseaux d'élection qui sont choisis pour porter le nom de Notre Seigneur parmi les Gentils" (NG. id. p. 244).

Vincent de Paul "était attiré vers les infidèles par une secrète prédilection" écrit l'éditeur du tome IX des Mémoires de la Congrégation (1866, p. 11). Mais le but est aussi, dans l'esprit du fondateur de la congrégation, de réparer les dommages et les pertes causés par la Réforme :

"Je vous avoue, écrivait Vincent de Paul le 31 août 1646 à M. d'Horgny, supérieur de la maison de Rome, que j'ai beaucoup d'affection et de dévotion à la propagation de l'Église aux pays infidèles, par l'appréhension que j'ai que Dieu l'anéantisse peu à peu de deçà et qu'il n'y en reste point ou peu d'icy à cent ans, à cause de nos mœurs dépravées et de ces nouvelles opinions qui croissent de plus en plus, et à cause de l'état des choses... [...] L'Église a perdu depuis cent ans, par de nouvelles hérésies, la plupart de l'Empire et les royaumes de Suède, de Danemark, de Norvège, d'Écosse, d'Angleterre, d'Irlande, de Bohême et de Hongrie ; de sorte qu'il reste l'Italie, la France, l'Espagne et la Pologne, dont cette dernière et la France sont beaucoup mêlées des hérésies des autres pays. Or ces pertes d'Églises depuis cent ans nous donnent sujet de craindre, dans les misères présentes, que dans cent autres années nous ne perdions tout à fait l'Église en Europe, et dans ce sujet de crainte j'estime bienheureux ceux qui pourront coopérer à étendre l'Église ailleurs." "N'avons-nous pas occasion de croire, répétait-il environ six mois plus tard au même prêtre de la Mission,... que Dieu n'abandonne l'Europe à la merci des hérésies qui combattent l'Église depuis un siècle, et qui ont fait de si grands ravages qu'elles l'ont réduite comme un petit point ; et, par un surcroît de malheur, ce qui reste semble se disposer à une division, par les nouvelles opinions qui pullulent tous les jours. Que savons-nous, dis-je, si Dieu ne veut pas transférer la même Église chez les infidèles, lesquels gardent peut-être plus d'innocence dans leurs mœurs que la plupart des chrétiens, qui n'ont rien moins à cœur que les saints mystères de notre religion ? Pour moi, je sais que ce sentiment me demeure depuis longtemps. Mais quand Dieu n'aurait pas ce dessein, ne devons-nous pas contribuer à l'extension de l'Église ?" (cité par Froidevaux, op. cit. p. 44-45).

Vincent Depaul

*

On prendra cette courte séquence d'évangélisation non pour sa valeur attendue de régénération, mais pour la confrontation culturelle qu'elle engage et comme une illustration de la fonction missionnaire, avec à l'esprit cette question : "Que signifie porter la bonne parole ?" (en contrepoint d'une discussion dont les termes sont exposés en : 8.15 Que signifie "Porter la bonne parole" ? Mission et colonisation). Le corpus des lettres à Vincent de Paul (Galibert, 2007) constitue une mémoire unique de cet état d'esprit et de cet apostolat. La publication de ce corpus, qui déploie la systématicité de la fonction missionnaire et en exprime l'économie fondamentale, autorise une lecture diacritique de ses valeurs et permet de comprendre comment celles-ci s'organisent et se hiérarchisent. Cette correspondance offre un double témoignage : sur la culture, les croyances et l'histoire des populations du sud de Madagascar et sur la forma mentis missionnaire, les lazaristes y rendant compte des progrès, des difficultés et des perspectives de leur évangélisation. C'est ce dernier point qui intéressera d'abord ici, cette interaction du missionnaire et de l'indigène étant expressive du choc des cultures. Ce ne sont donc pas les observations ethnographiques contenues dans ce corpus qui retiendront en premier lieu l'attention dans cette présentation, mais bien l'instruction que ces observations, reçues, le plus souvent, comme un défi à la règle que le missionnaire professe, lui commande. La fonction missionnaire identifie l'altérité culturelle, non pas pour son exotisme ou pour son intérêt anthropologique (sauf exception notable), mais pour en instruire le procès théologique. En ciblant l'erreur, elle expose la croyance chrétienne dans son épure. L'idée simple qui soutient l'approche ici développée est que, révélateur de l'altérité culturelle et convertisseur des âmes, le missionnaire est d'abord – parlant et témoignant pour un ailleurs céleste – un travailleur d'ici-bas – un travailleur social. Non pas seulement dans le sens (reçu aujourd'hui) où son sacerdoce consiste soulager à la misère humaine – ce à quoi il s'emploie : Nacquart et Gondrée, raconte Malotet, consacraient les loisirs que leur laissait l'exercice du culte à visiter les malades et "ils acquirent bientôt la réputation de guérisseurs" (1900, p. 374) et Bourdaise rapporte : "Ces pauvres Indiens ont recours à moi dans leurs maladies [...] ce qui sert beaucoup ; car c'est dans ce tems-là qu'ils m'écoutent plus volontiers" (cité par Pierre Collet, dans La vie de St. Vincent de Paul, Instituteur de la Congrégation de la Mission, et des Filles de la Charité, 1748, tome II, livre VIII, p. 499) – mais dans la mesure où son enseignement révèle et fonde en religion les idéaux structurels de la société dont il est l'émissaire.

La correspondance des lazaristes de Fort-Dauphin dévoile, en effet, réduite à sa quintessence et délivrée à travers la barrière de la langue et l'incompréhension des cultures, la substance de la "bonne parole". Elle illustre les rapports du spirituel et du temporel dans l'exercice de la colonisation ainsi que la fonction exemplaire de la vie missionnaire, témoin, ici, de la vérité de l'au-delà et, spécifiquement, elle manifeste la fonction organique de la morale chrétienne dans l'ingénierie d'une société stratifiée. Le destin tragique de la colonie de Fort-Dauphin, avec ses massacres et son échec final, est donc aussi une métaphore du destin du missionnaire (et du prêtre) : la vie n'est pas la vie, la souffrance est une anticipation de la vraie vie, le temporel n'est rien (sans le spirituel)... En sorte que le conflit avec le temporel, l'enseignement de l'ascèse et de l'abstinence, la mort programmée, tout cela que la correspondance lazariste met en évidence, constitue, dans un environnement contraire, un compendium du message chrétien et une démonstration du mandat qui s'y attache. Il suffira donc ici – avec un minimum d'ingérence ethnologique : des inter-titres et des italiques dans les citations – d'un montage illustrant les motifs de cette correspondance pour en représenter, à la faveur d'un regressum ad principium, l'économie et le sens. (Mobilisant les expressions pour remonter aux causes, à la manière des traceurs rétrogrades utilisés dans l'investigation cérébrale, il s'agit d'observer l'œuvre pour accéder à l'axiomatique de la croyance et appréhender sa fonction profane sous ses évidences sacrées.)

Le martyrologe lazariste : une litanie de décès et d'agonisants

"Je vous exhorte donc à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu."

(Romains 12,1)

L'esprit de sacrifice du lazariste trouve à s'accomplir dans la morbidité du climat tropical : la colonie est décimée par les fièvres. "Depuis le commencement, écrit le Père Roguet, 1 400 hommes sont venus dans cette île, eh bien, je ne crois pas qu'il en reste trente !" (cité par Froidevaux, 1903, p. 237) "Madagascar a été appelée le cimetière des Européens par des navigateurs", rappellent les Mémoires de la Congrégation (op. cit. IX, p. 16). François Cauche, le premier voyageur à avoir donné un compte-rendu circonstancié d'un séjour à Madagascar de 1638 à 1644 écrit :

"Proni[s] retourna vers les siens qu'il trouva en piteux estat, la maladie en ayant emporté douze en moins de douze jours, et le reste au desespoir. Je les soulageay de rafraichissements, nonobstant lesquels, des quarante qui estoient arrivez pour habiter avec ledit Proni[s], il n'en demeura que quatorze au bout de deux mois, qui sont encore habitans dans ledit lieu de Madagascar" (Cauche, 1651, p. 89). De retour début novembre 1643, après un périple de quatorze mois dans l'Océan indien, il note : l'habitation est "diminuée de quatorze hommes, et tout le reste malade de fièvres chaudes, par l'intemperie de l'air, et les vapeurs des marescages qui sont tout autour..." (id. p. 110-111) Le gouverneur Étienne de Flacourt rapporte "qu'au cours de l'année 1649, "il [lui] mourut, de maladie, trente de [ses] passagers, et dix des anciens Français" ; "Tous mes gens demeurèrent malades hormis moi, m'étant vu plusieurs fois seul en santé, et les malades furent six mois à la recouvrer" ([1661] 2007, p. 443). "Le party qu'avoit mené le Gouverneur, écrit Souchu de Rennefort, étoit presque entièrement composé de nouveaux venus qui n'ayans point encore payé le tribut au climat, et aux exhalaisons fort différentes qui sortent de différentes causes de celles de la terre de France : tombèrent tous malades..."(1668, p. 211) (On pense évidemment ici à la répartie prêtée à Ranavalona III quand les détachements français ont pris terre à Madagascar à la fin du XIXe : "Mes deux généraux sont Tazo, la fièvre et Hazo, la forêt" - voir page suivante, note.)

Ce constat d'un environnement délétère constitue l'un des leitmotiv des lettres des lazaristes : "… et il meurt beaucoup de monde ; en voilà 57 de notre nombre 12 qui sont morts depuis douze ou treize mois" écrit Charles Nacquart, le 9 février 1650. Les fièvres tropicales s'ajoutent aux épreuves de la traversée. Toussaint Bourdaise, le 19 février 1657 : "Je suis ce misérable serviteur qui s'est sauvé du naufrage pour vous annoncer les tristes nouvelles de mes maîtres, vos véritables enfants. Tous les trois sont encore morts. M. de Belleville est mort en mer d'un vomissement faute d'y avoir du commencement apporté promptement le remède ordinaire et bien aisé […] M. Dufour fut ici huit jours ; mais il ne m'a pas voulu croire ni aux habitants qui lui disaient de demeurer ici et comment il faut se conserver […] Beaucoup de malheurs sont arrivés à ces vaisseaux ; car il leur est mort cinq prêtres et plus de deux cents personnes ; il ne se saurait voir plus de malades. M. Prévost est mort un mois après M. Dufour; et sont enterrés l'un auprès de l'autre au pied de la croix qu'ils avaient plantée." (NG. p. 343)

Du même : "Vous entendez assez, Monsieur, ce que j'ai à vous dire et ce que je voudrais vous pouvoir taire, pour épargner vos larmes et mes soupirs. M. de Belleville, dont je n'ai jamais connu que le nom et les vertus, est mort dans le chemin. M. Prévost après avoir essuyé les fatigues du voyage est mort ; M. Dufour, que je n'ai vu ici que pour connaître le prix de ce que je devais perdre, est mort ; enfin tous ceux de vos enfants que vous avez envoyés à Madagascar sont morts ; et je suis ce misérable serviteur demeuré seul pour vous en donner la nouvelle, laquelle, quoique bien triste et bien affligeante, ne laissera pas de vous donner de la joie et de la consolation quand vous aurez su la sainteté de la vie qu'ils ont menée tant sur mer que sur terre, et les grandes bénédictions que Notre Seigneur a données à tous leurs emplois, depuis qu'ils ont quitté la France." (NG. p. 345-346)

Le paludisme est la principale cause de cette mortalité. L'étiologie de cette maladie ne sera faite qu'à la fin du XIXe siècle (grâce aux travaux d'Alphonse Laveran, Ronald Ross et Giovanni Batista), mais l'insalubrité des côtes et des marécages est connue : c'est ce qui motive l'installation de Pronis qui abandonne Sainte-Luce pour Fort-Dauphin (et c'est, vraisemblablement, ce qui explique la migration des Merina vers les Hautes Terres). Frissons de fièvre, douleurs articulaires, troubles digestifs, délires et hallucinations, sont les manifestations principales de cette maladie.

Une lettre de Toussaint Bourdaise du 6 février 1655 en fait la description suivante : "Les maladies du pays aux nouveaux venus sont des fièvres chaudes et fièvres tierces si violentes qu'il est bien difficile de passer le septième [jour] ; ce sont espèces de fièvres à la mode ; car ils vomissent continuellement de la bile ; et lorsque par la faiblesse, cela venant à cesser et laissant quelque reste au-dedans, c'en est fait; comme aussi des flux de ventre excités par la même humeur, lesquels, s'ils ne cessent et continuent jusqu'au septième ou huitième, emportent la personne. Il vient aussi de grandes coliques et maux d'estomac, cours de ventre et flux de sang, causés par des glaires qu'engendre la nourriture du pays, lesquelles, étant recuites par la chaleur d'une personne chaude, allument un feu et causent la mort ; qui a été la maladie de nos deux Messieurs. Ceux qui sont faits à l'air ont seulement tous les ans quelques petites fièvres quartes ou tierces, ou maux de jambes, qui les purgent, et pour lesquelles ils ne s'arrêtent point. Je vous dirai encore que les personnes trop abondantes en pituite ne sont pas propres, à cause de l'eau que l'on boit continuellement. De ceci vous pourrez juger les personnes et les remèdes qui seront propres, desquels j'espère de votre bonté que vous m'enverrez un petit billet, pour m'en servir comme il faut" (NG. p. 279). Charles Nacquart, note, dans une lettre du 9 février 1650 (NG. p. 241) : "On a remarqué que les plus jeunes et les plus robustes meurent plus tôt que ceux qui sont de force médiocre, quoique de bonne santé ; et les personnes âgées de 35, 40 et 50 ans sont plus sains que ceux qui sont plus jeunes, à cause de la chaleur du pays."

Le lazariste candidat au départ a, selon le compte effectué par Nivoelisoa Galibert (2007, p. 97), la trentaine et son espérance de vie sur le terrain malgache est de moins d'une année. Il a déjà fait le sacrifice de sa vie quand il embarque pour accomplir un destin terrestre dont le modèle est immatériel : "…Ceux qui sont venus mourir à nos portes n'ont point été envoyés pour Madagascar ; ils ont été seulement envoyés par ce chemin au ciel, où vous n'avez pas moins de besoin d'établir votre congrégation que sur la terre" (Toussaint Bourdaise, 19 février 1657, NG. p. 381). Ce destin sacrificiel est assumé comme un accomplissement. Le 6 février 1655 Toussaint Bourdaise écrit : "Jamais je n'ai été plus content ni pouvais désirer davantage que l'emploi où la divine Providence m'a mis ; je l'en loue de tout mon cœur et m'offre à lui pour disposer de moi selon son bon plaisir, et le prie qu'il ne me laisse aucun désir ni aucune pensée que d'avancer sa pure gloire" (NG. p. 277).

La maladie et l'agonie de Nicolas Gondrée sont présentées par Nacquart comme le dernier stade d'une opération d'extraction et d'épuration d'un minerai précieux délivré de son enveloppe matérielle : "Regardons comment Notre Seigneur a affiné cet or dans le creuset et comme il a fait paraître la patience dans son infirmité" (lettre du 26 mai 1647, N.G. p. 189). De même Bourdaise décrit-il comme un couronnement la mort de M. Belleville : "Enfin sa persévérance à bien faire et à bien souffrir jusqu'à la mort a donné le dernier coup de pinceau qui l'a rendu un parfait tableau de toutes sortes de vertus" (NG. p. 341). "Le voilà donc attaqué d'une fièvre si violente que l'après-midi il perdit le jugement, en vint en frénésie, qui le fit lever, voulant sortir tout effaré, ayant perdu la parole […] et il avait une douleur si cuisante en toutes les jointures qu'il disait être impossible de souffrir davantage ; et cependant ses plus hauts cris étaient de : 'Que béni soit Dieu ! glorifié soit Dieu ! Si vous prenez plaisir à me voir tant souffrir, c'est aussi mon contentement ; si vous augmentez la douleur, augmentez aussi la patience'" (id. p.189). "Oh ! qu'il fait bon servir Dieu, quand on est en santé ; car croyez-moi qu'on a bien de la peine dans la maladie, qui abat le pauvre esprit". "Et d'autres fois il disait avec sentiment : 'Il semble qu'on soit misérable quand le corps souffre ; mais pourtant c'est un bonheur, qui est grand, de souffrir le mal pour l'amour de Dieu. On achète l'éternité de gloire par un moment de tribulation'. Il faisait bien paraître qu'il était dans cette pratique de souffrir avec plaisir" (id. p. 191).

Ce discours est si étroitement associé à l'apologétique chrétienne que, pour retrouver son étrangeté radicale, il faut le comparer aux cosmologies traditionnelles et remonter à l'origine. C'est ce que nous avons tenté de faire dans la continuité de l'anthropologie religieuse de la fin du XIXe siècle en rapprochant l'invention du christianisme avec les rites de renouveau et de fécondité des sociétés anciennes où l'on recrée le monde en stimulant le processus de sa génération (voir : Le Christ et le mock-king : La publication des Actes de Saint Dasius par Franz Cumont en 1897. Notes pour une lecture anthropologique de la Passion ; Note sur le destin marial du prêtre : l'ascèse terrestre de l'homme de Dieu). C'est "Dieu est reproduction" versus "Dieu est au-delà de la reproduction" (le "Premier Vierge", pour reprendre l'expression de Grégoire de Naziance). Le christianisme, religion de sortie du monde, en vertu d'une croyance selon laquelle le fils du Dieu créateur, nouvel Adam, a arraché l'humanité à cette dialectique de l'ordre et du chaos, fait de la vie un passage et un exil. Il en résulte un rôle de témoin de cette réalité de l'homme de Dieu et son opposition fonctionnelle au temporel.

L'exemplum missionnaire : donner un sens à la vie

"En cas qu'il plaise à Notre Seigneur vous retirer de cet exil."

(lettre du 26 mai 1649 de Charles Nacquart)

"...pour bien profiter de la maladie."

(testament de Charles Nacquart daté du 24 juin 1649, Mémoires, p. 138)

"Il semble, Monsieur, écrit Vincent de Paul à Bourdaise, dans une lettre datée de novembre 1659, que Dieu vous traite comme il a traité son Fils ; il l'a envoyé au monde établir son Eglise par sa passion ; et il semble qu'il ne veut introduire la foi à Madagascar que par votre souffrance. J'adore ses divines conduites, et je le prie qu'il accomplisse en vous ses desseins. Il en a peut-être de bien particuliers sur votre personne, puisque, entre tant de missionnaires morts, il vous a laissé en vie ?" (Coste, t. 8, p. 157)

"La dernière des fêtes, écrit Nacquart dans sa lettre du 26 mai 1649, je vis bien qu'il [Nicolas Gondrée] ne pouvait pas résister davantage à la violence d'une fièvre si maligne dont il était presque consommé depuis quatorze jours, que la chaleur, la douleur excessive de tête et de tous les membres de son pauvre corps l'avaient exténué. Après être revenu du service de l'église, je lui demandai : 'En cas qu'il plaise à Notre Seigneur vous retirer de cet exil que désirez-vous dire à notre bon Père M. Vincent ? – Mandez-lui que je le remercie très humblement de ce qu'il m'a admis et souffert au nombre missionnaires, et particulièrement de ce qu'il m'a choisi pour m'envoyer en ce pays, au lieu de tant d'autres qui s'en fussent mieux acquittés que je n'ai fait. – Que dites-vous à M. Lambert et à tout le séminaire ? – Dites-leur qu'ils remercient Dieu pour le même sujet. – Et à Madame votre mère et à parents? – Je les prie de faire célébrer un bon nombre de messes pour moi à même intention. – Et si vous me laissez ici seul, quel testament me laissez-vous ?' Il me demanda si je ne dirais pas très bien des messes pour lui, 'Oui-da cela vous est acquis; vous prierez pour moi là-haut, et moi pour vous ici-bas ; et quand la mort séparera nos corps, elle ne divisera pas nos cœurs, qui étaient bien unis pour un même dessein de servir Dieu et de le faire servir. Mais n'avez-vous que cela à me dire?'. Et après avoir un peu ruminé, il me dit en présence de deux ou trois Français : 'Je vous dis pour vrai testament que je vous avertis qu'il vous faudra beaucoup souffrir ici (et le réitéra : oui, bien souffrir), non pas pour un peu, mais je vous dis encore une fois très bien'". (NG. p. 194)

"Et pourquoi ce bon Dieu en use-t-il de la sorte, sinon pour faire voir qu'il est admirable en ses saints, ou pour les faire de bonne heure mourir martyrs de cette, façon ou d'une autre avant que leur zèle ne vienne à diminuer et possible s'anéantir ou bien pour faire par leur mort multiplier les chrétiens, puisque sanguis martyrum est semen christianorum, ou enfin pour confondre et exciter à la vertu par leur exemple les sensuels et immortifiés, comme je suis, qui, sous prétexte de ne pas être homicides d'eux-mêmes, sont idolâtres de leur santé, tant l'amour-propre et la prudence de la chair les aveugle" (Bourdaise, 19 février 1657, NG. p. 368).

La mort de Jean-François Mousnier, décrite par le Père Nicolas Étienne, cette fois, est conforme au destin générique du lazariste à Fort-Dauphin : "Monsieur Mousnier, poussé du zèle d'aller le premier annoncer l'Évangile de Notre Seigneur Jésus-Christ en des lieux où son sacré nom était inconnu, s'en va aussitôt qu'il est arrivé, à vingt-cinq journées de son habitation, méprisant la faim et la soif, étant des deux ou trois jours sans trouver d'eau, et la fatigue du chemin à cause des grandes chaleurs qui se rencontrent en ce pays, se faisant à soi-même ce tacite reproche que, si tant de jeunes gens y allaient avec tant de courage excités peut-être du seul motif de gain ou d'honneur, lui, à plus forte raison, y devait aller puisqu'il y allait de la gloire de Dieu et du salut des âmes. Voyage où il perdit la vie. Mais pourquoi dis-je qu'il la perdit puisque, au dire du fils de Dieu, il la trouva, non faible, infirme et sujette aux accidents d'ici-bas en terre, mais immortelle, glorieuse et affranchie de toutes misères !" (Étienne, le 1er mars 1661, NG. p. 399-400)

Mais la vie d'exil du missionnaire est directrice et pas seulement démonstrative : s'il reçoit la souffrance comme une élection, le missionnaire doit toutefois se garder en santé, "sensuel et immortifié", pour répandre la bonne parole. Asymptotiquement partie des vivants – il ne possède rien en propre, il ne se reproduit pas, son ascèse met le corps en accusation…–, son enseignement consiste à donner à la vie son vrai sens et à le faire partager. "Mais vous savez, Monsieur, qu'encore que ces sortes d'actions ne soient pas imitables et qu'il faille bien recommander à nos autres missionnaires de ne pas le suivre en cela, pour ne point se mettre en danger de tenter Dieu, néanmoins nous ne pouvons nier qu'elles ne soient admirables et saintes en sa personne aux yeux de Dieu, qui les lui a possible inspirées si fortement qu'il n'a pu y résister ainsi que sa divine sagesse a fait autrefois à l'égard de plusieurs saints dont nous faisons les fêtes, et fait encore même à l'égard de plusieurs qui vivent dans le communautés bien réglées." (Bourdaise, lettre du 19 février 1657, NG. p. 368) "Je suis honteux d'avoir spécifié tant de choses dont on se peut passer et mortifier en France ; mais puisque nous avons des corps pour servir d'organes à s'employer au service de Dieu en ce pays où il y a si grand besoin d'ouvrier, il faut avoir de quoi s'y conserver, puisqu'il y a de la peine à y venir" (Nacquart, lettre du 9 février 1750, NG. p. 240).

Les relations du spirituel et du temporel

Le christianisme se spécifie par une opposition entre spirituel et temporel qui ne relève pas seulement du partage de fonction. Le spirituel est nécessairement et problématiquement dépendant quand, Sa Majesté très chrétienne, assignant une mission d'évangélisation aux Compagnies de commerce, leur donne aussi pour objet de porter la Révélation aux Gentils. "Ceux qui ont la direction de cette île, écrit Vincent de Paul à Nacquart, sont des marchands de Paris, qui sont comme les rois du pays" (cité par NG. p. 172). Le marchand a des préoccupations terrestres, l'homme de Dieu a souci de l'au-delà.

Voici comment Malotet (1900, p. 377) campe – par une suite d'antithèses – cette opposition : "La nature généreuse, enthousiaste, désintéressée du jeune prêtre [Nacquart] s'accommodait difficilement du caractère prudent, réfléchi, pratique de cet homme d'un âge déjà mûr. Leurs idées, leurs projets, leurs intérêts n'étaient pas moins opposés que leurs caractères. Conquête de territoires, gloire des armes, honneurs, voilà surtout ce que rêvait Flacourt. Conquête des âmes, bonheur éternel, tel était surtout le but que se proposait le P. Nacquart. L'un aspirait à jouer le rôle d'un conquérant et n'avait rien tant à cœur que de plaire à la Cour et au Roi ; l'autre voulait marcher sur les traces de saint François-Xavier et avait pour principale préoccupation de donner satisfaction à son supérieur, de plaire à Dieu. Flacourt était guidé par le désir de servir les intérêts matériels de la Compagnie ; Nacquart par l'esprit d'abnégation et de charité. L'un voulait faire œuvre d'administrateur ; l'autre, de missionnaire. Le premier représentait les intérêts civils, le pouvoir temporel ; l'autre les intérêts religieux, le pouvoir spirituel." Pas de confusion des genres possible, a priori, chez les lazaristes. Alméras rappellera d'ailleurs à Bourrot, dans une lettre datée du 1er mars 1670, la défense papale. "À propos de trafic, quoique je sois certain que vous n'avez besoin, Dieu merci, d'aucun avertissement pour vous en garder, je vous envoie néanmoins la copie du décret du Pape Clément qui en fait de très-expresses défenses à toutes sortes de Missionnaires" (Mémoires, IX, p. 560).

Cette opposition entre le spirituel et le temporel peut être une émulation : "Ces marchands qui y vont pour le temporel, écrit Nacquart, me serviront d'aiguillon ou de confusion, si je ne fais pour la gloire de Dieu et le salut des âmes autant comme eux pour leur trafic". Mais les intérêts de ces deux fonctions sont aussi concurrents dans la mesure où, sous le règne du marchand, c'est l'intendance qui commande et, qu'en l'espèce, constate d'expérience Nacquart avec amertume, "il n'y a pas grand-chose à faire pour la religion en ce pays avec un gouverneur seulement pieux en apparence et qui ne songe qu'au temporel. Il ne faut pas seulement des paroles, mais une personne qui contribue en effet par son exemple et par son autorité aux desseins de Dieu." (lettre du 9 février 1650, NG. p. 235) Ce constat accusateur, dans une lettre qu'il adresse à Vincent de Paul, "confiée à un ami" de crainte qu'on ne "[la] lût et [la] détournât" (id. p. 233), illustre la position de dépendance des lazaristes. Ses remontrances ont en effet valu à Nacquart l'accusation de "vouloir donner la loi et entreprendre sur le temporel par ambition" (id. p. 234) quand il demande simplement qu'on respecte "la coutume de l'Église" (id. p. 234). "Voulant être fidèle à Dieu et à ma conscience, écrit-il, ce n'a pas été sans me rendre odieux." "Mais des deux, j'ai plutôt choisi de plaire à Dieu qu'aux hommes." L'éditeur du tome IX des Mémoires résume la situation en ces termes : "La bienveillance que M. De Flacourt avait témoignée aux Missionnaires pendant la traversée, se démentit à Madagascar. Il se montra parcimonieux et dur à leur égard, exemple que suivirent les employés du Fort qui leur refusèrent jusqu'au nécessaire dans les maladies. La Compagnie-de-l'Orient s'était engagée à leur fournir un presbytère, des vivres et des vêtments. Mais les engagements ne furent pas observés. M. Nacquart réclama, et on lui répondit que d'autres religieux pourraient bien venir en payant leur passage et en s'entretenant à leurs frais" (p. 75).

Les responsables de la Compagnie, aux dires de Nacquart, en effet, ne tiennent pas leur engagement de pourvoir aux besoins de la mission (id. p. 233) et "ceux à qui on a promis en France de les médicamenter en leurs maladies" (id. p. 234) sont abandonnés. "Ces Messieurs, anticipe-t-il à propos d'une demande qu'il expose à Vincent d'une somme d'argent propre à acquérir quelques présents pour gagner quelque Ombiasse ou Grand, auront peine d'approuver cette façon, que je crois bien propre parmi des personnes attachées à leur intérêt comme sont ces gens ici" (id. p. 247). Le simple exercice du travail missionnaire contrarie les intérêts immédiats des marchands : "Je ne suis pas hors de soupçon d'avoir débauché cet interprète pour quelque fin désavantageuse à ces Messieurs" (id. p. 252) "Ne laissez pas refroidir le dessein de Dieu sur ce pays, conseille-t-il à Vincent, quand ces Messieurs tiendront cela indifférent" (id. p. 253). L'administration de Flacourt, dont les dispositions et les instructions sont changeantes, est directement visée dans ces critiques dont le procès est expressif du conflit du temporel et du spirituel : "Car je ne sais si c'est le pays qui le donne, où nous voyons force caméléons qui ne changent pas si souvent de couleurs, que certains esprits de résolutions et d'humeurs ; tantôt vous voilà bien, tantôt mal, mais toujours plus mal que bien" (id. p. 252). Et le réquisitoire vise personnellement Flacourt dans ce détail pittoresque : "Quand Monsieur n'avait pas fait faire son poil le dimanche, il fallait retarder la messe ; et il m'a fait ses plaintes, que je le considérais peu de ne le pas avertir pour prendre sa commodité, et qu'il y aurait quelque jour d'autres prêtres ici" (id. p. 235).

Divergence, aussi, sur les méthodes de colonisation

"Il n'y a point à craindre de persécutions ni de dangers, explique Nacquart, quand on a quelque Français qui porte des armes avec nous ; mais seul, il n'y fait pas trop sûr, particulièrement si l'on allait où l'on a pillé et brûlé ces pauvres gens, qui seront toujours sur la méfiance et qu'on aura peine à aborder ; car ils fuient devant un seul Français, comme un grand troupeau devant un seul chien. On a tué des grands vers le milieu de la terre, quand on leur a fait la guerre, et des femmes et des enfants, et l'on dit qu'on ne pourra avoir des bœufs pour faire subsister l'habitation sans faire la guerre à l'avenir, et que pour se rendre maîtres, aucuns disent qu'il faut mettre main basse sur les principaux et que c'est même le moyen de mieux établir la religion, comme ont fait les Portugais. Quod si aequum est, judica. Et quel remède à cela si nous demeurons encore ici ? C'est à quoi j'ai toujours contredit par l'exemple de Notre Seigneur, qui n'a pas commandé aux apôtres de lever des armées pour établir le christianisme, mais d'être agneaux parmi les loups" (id. p. 242).

Cette association de fait, entre colons et missionnaires s'explique aussi par une nécessité : alors qu'ils ont pour principale mission de convertir les indigènes, les lazaristes doivent exercer les fonctions curiales auprès des colons français. Ils cohabitent dans le fort quand ils se voudraient indépendants du temporel. Cette cohabitation forcée est l'occasion pour Nacquart de dépeindre l'origine sociale et les motivations des engagés de Fort-Dauphin (jugement cité au chapitre précédent). "Quand il n'y aura pas de grand prédicateur, passe, si ce n'est qu'il faille avoir soin des Français ; en ce cas, il faut quelqu'un potem in opere et sermone pour réprimer des gens ramassés, libertins et qui sont envoyés la plupart en ce pays par leurs parents, qui n'en savent que faire, ou y sont venus eux-mêmes par débauche ou curiosité, qui, se voyant ici trompés de leur espérance de voir un bon pays, ne font que maudire l'heure d'y être venus. Et encore, quand leur temps est achevé, il faut demeurer encore autant, faute qu'il n'y vient pas de navire les retirer, comme on leur avait promis. Je vous laisse à penser quelle vie en ce désespoir, en un pays où il y a si grande facilité de se laisser aller à la corruption de nature. Il n'y aurait que plaisir de n'avoir pas soin de telles gens, auxquels on ne perd souvent que sa peine et dont on est payé d'ingratitude et de calomnie, comme des frénétiques envers le médecin qui les veut guérir, qui s'irritent contre lui au lieu de prendre ses remèdes. Si nous n'avions qu'à instruire les Nègres, il ne faudrait que des catéchistes…" (id. p. 240-241)

" …quand nous aurons un interprète à nous et qu'on demeurera ailleurs qu'en ce lieu de brouillerie, sous la captivité de ceux qui sont toujours en méfiance et qui, au lieu de contribuer, empêchent plutôt, et qui croiraient s'être fait grand tort de nous donner un interprète, qu'ils emploient plutôt à des vétilles. Je veux dire qu'un laïque, étant conduit et stylé d'un prêtre, se rendra capable d'instruire en attendant que les prêtres plus occupés à l'office et autres choses, se puissent rendre capables d'enseigner seuls sans interprète" (id. p. 241). "… Et surtout voyez s'il est à propos de continuer le soin des Français. S'il y a une raison pour, il y en a deux contre. Qu'on fasse si bien qu'on voudra ce ne sera jamais rien qui vaille à leur gré et de plus, c'est que de tous les hommes celui qui est ici est le plus difficile à converser et contenter à cause des jugements et soupçons téméraires, ombrages ou rapports ; ou si cela ne se peut séparer et qu'il faille demeurer à l'habitation donnez ordre qu'on ait son fait assuré dès la France sans s'attendre aucunement ici ; car on n'oserait pas ouvrir la bouche, quoique le plus doucement du monde, qu'on ne soit renvoyé devant tout le monde ; n'étant pas aussi bien notre Institut d'être fondé pour ne dépendre de personne, pour vivre de jour en jour, comme je suis ici étant engagé avec des séculiers, qui dans le repas et en tout ne gardent aucune règle, ni temps, ni mesure que leur appétit. Avec cela, l'on y perd tout le temps, et l'esprit se sèche trop tôt de leurs discours frivoles" (id.. p. 245). Nacquart termine sa lettre sur cette demande : "Jugez de ce que je vous ai proposé si vous donnerez le soin des Français à des prêtres de la Mission ou à des prêtres séculiers, et que le tout aille à la plus grande gloire de Dieu en l'amour duquel je suis de tout mon cœur..." (id. p. 247) Il y revient dans sa lettre du 16 février, demandant à Vincent : "que vous me permettiez de me retirer à cent pas du fort, hors du bruit avec cet interprète pour vivre en mon particulier et vaquer aux fonctions de la profession d'un chétif missionnaire que je suis" (id. p. 251).

L'idéal de séparation du spirituel et du temporel : une situation indépendante à l'extérieur du Fort

L'idéal, en effet, pour les lazaristes serait de "planter, en prenant, avec permission de Sa Majesté et des Messieurs, autant de terre qu'il sera nécessaire ; ce qu'on peut sans faire tort ni aux Messieurs de France, ni à personne, car il y en a de reste." (id. p. 238) Ce que le Père Bourdaise commencera à mettre en œuvre : "Ayant vu que M. Guelton, demeuré gouverneur en cette habitation, avait fait reculer le Fort Dauphin d'une portée de mousquet, parce qu'il croyait qu'il était trop proche du village des Nègres, de qui on devait appréhender quelque surprise par le feu, tous les bâtiments de ce pays-ci n'étant faits que de bois, cela me donna occasion et me fit résoudre de travailler aussi, de mon côté, pour ce qui regarde notre logement m'y voyant obligé pour les mêmes raisons. Pour m'accommoder donc à ce changement, je délogeai et me plaçai entre les Français et les Nègres, dans la vue que cela donnerait plus de commodité aux uns et aux autres de venir à la prière et aux instructions. À même temps, je fis bâtir une petite case pour loger les Français qui sont répandus par la campagne, lorsqu'ils viennent à Tholanghare, et avoir, par ce moyen, occasion de les entretenir de leur salut et savoir comment ils se gouvernent dans leurs habitations." (Bourdaise, lettre du 19 février 1657, NG. p. 365) A environ deux lieues de Fort Dauphin, les lazaristes, sous Bourdaise, firent exploiter par des indigènes une concession à Alompo (Froidevaux, op. cit. p. 207). (Sur le "village de noirs que nous avons à Alompo", voir la lettre de Bourrot de février 1667 dans les Mémoires, IX, p. 540.)

Étienne, venu avec vingt artisans "à ses gages" (Histoire), annonce la création d'un séminaire : "Ainsi, c'est un séminaire que nous commençons, et il nous est absolument nécessaire en ce pays [...] Les clercs nous soulagerons pour l'instruction des insulaires ; car il n'est pas possible que trois missionnaires puissent suffire à un île plus grande que la France. Les Frères auront soin du temporel, ce qui n'est pas moins nécessaire pour entretenir notre famille, composée déjà de quinze Français et de douze ou quinze nègres, sans compter le village que nous avons à une lieue et demie du Fort." (Mémoires, IX, p. 479-480) Souchu de Rennefort, secrétaire du Conseil souverain, donne, à son arrivée sur le Saint-Charles, une description du Fort en juillet 1665 et fait état de "…la maison des Missionnaires, une Chapelle, et un Séminaire de jeunes Nègres pris à la guerre et de ceux que les Parens avoient bien voulu donner pour estre instruits. » (Histoire, p. 61) En réalité, le cœur du dispositif missionnaire, c'est "aux Matatanes" qu'il devrait être établi : "Mais la vraie habitation qu'il faudra faire au plus tôt pour bien avancer les affaires de notre religion, écrit Nacquart, c'est aux Matatanes qui est au milieu de l'île, où les Français ont demeuré où il fait fort bon vivre, où sont tous les meilleurs esprits, d'où viennent les Ombiasses et d'où l'on peut aller facilement par toute la terre." (Nacquart, lettre du 9 février 1650, NG. p. 240)

Pour solde de cette histoire, qui se résume à une cohabitation conflictuelle (quand bien même, ainsi qu'il sera exposé plus bas, celle-ci exprime-t-elle un partage de fonction), René Alméras dresse ce bilan dans une lettre du 15 octobre 1661, citée par Froidevaux et que cet auteur estime inspirée des relations du Père Roguet : "Les ordonnances que Messieurs de la Compagnie ont tant prônées dans leur relation imprimée à Paris sont à l'état de lettre morte, et c'est en vain que ces bons Messieurs ont mis la gloire de Dieu pour fondement et base de cette grande entreprise, puisque le saint nom de Dieu y est tellement déshonoré qu'il suffit d'être engagé dans la Compagnie des Indes Orientales pour avoir la liberté de tout oser et de tout entreprendre contre Dieu." (Archives de la Congrégation de la Mission, reg. de Madagascar, Froidevaux, op. cit. p. 250).

La nécessité d'avoir à vivre pour signifier l'imperfection de la vie (et la béatitude céleste) engage une gestion du temporel qui peut mettre, en effet, le prêtre en concurrence avec ceux dont le temporel est le royaume – avec les marchands de la Compagnie, en l'espèce. Flacourt fait, lui aussi, indirectement état de ses démêlés avec les missionnaires quand il préconise, dans son plan de colonisation, qu'ils "ne se mesleroient en aucune façon des choses temporelles, ny du traficq [...] ni de l'administration du gouvernement, ni de la Justice, afin que l'on n'eust point à les soupçonner de vouloir entreprendre sur l'autorité d'un Gouverneur ou d'un Commandant" (1661, p. 154). Une propriété de la parenté descriptive (qui sera rappelée plus bas) réside dans la constitution d'unités domestiques qui se perpétuent par reproduction physique et transmission patrimoniale générationnelle, et ce qui distingue le sacerdoce du prêtre dans cet environnement, c'est évidemment que son entretien et sa reproduction empruntent les voies institutionnelles d'une personne morale – qui peut être destinataire de legs.

Voici le corps du différend selon les termes des agents de la Compagnie à Fort-Dauphin, tels que répercutés aux Directeurs. "Ils disent qu'ils ont eu une petite contestation avec MM. Les Ecclésiastiques de la Mission, à cause qu'ils prennent de l'argent pour les enterrements et [les] messes, et [à cause] des legs testamentaires ; de ce qu'ils ont des possessions et nombre de bêtes, dont la compagnie leur en doit cent qu'ils ont fournies ; et que jusqu'à présent, quoique que ces choses ne soient pas de grande conséquence, qu'elles peuvent le devenir [en] augment[ant], étant certain que des gens qui ne dépensent rien, étant nourris et défrayés honnêtement aux dépens de la compagnie, et qui reçoivent de l'argent et des bêtes par testament, qui en prennent pour les messes enterrements et services, ne sauraient manquer qu'ils n'aient, avec le temps, tout le bien et l'argent de l'île." (Barassin p. 78-79, citant les Mémoires : "Relation de M. Bourrot et Lettres du Père Roguet"). Ces propos, s'agissant des lazaristes et de leur réussite à Madagascar, peuvent paraître exagérés. Ils expriment néanmoins une donnée essentielle du magistère de l'Église sur le droit civil. Assurance sur l'au-delà, le legs testamentaire en faveur de l'Église, associé à l'interdiction du divorce et du remariage des veuves, a ainsi permis la constitution des biens de l'Église. Jack Goody rappelle que "l’implication de la communauté spirituelle dans l’aliénation des biens des familles […] est un trait constant du catholicisme", les jésuites, à l'origine de captations qui ont compté parmi "les plus énormes de l’histoire" (Goody, 2001, p. 131) s'étant particulièrement signalés à ce titre. (A propos des jésuites à Pondichéry, voir : "L'affaire Naniapa".)

Le vêtement missionnaire : signe de l'habitus du prêtre

Qu'est-ce qui distingue extérieurement le missionnaire du colon ? Toussaint Bourdaise donne cette description de son arrivée dans une lettre du 8 février 1655 : "Nous vîmes un fort bien formé et gardé d'un bon nombre de nos Français bien faits, mais habillés en Nègres, c'est-à-dire depuis la ceinture jusqu'en haut nus, et depuis la moitié des cuisses jusqu'en bas, sans chapeau ni souliers" (lettre du 8 février 1655, NG. p. 304). La Compagnie, on l'a rappelé, était supposée fournir les missionnaires ad victum et ad vestitum. En réalité, Nacquart informe Vincent que s'il n'avait pas employé "environ les deux tiers de ce qu'[il lui a] envoyé d'argent, [il] ne porterai[t] plus de marque de prêtre non plus que M. de Bellebarbe, qui est à présent vêtu de gris" (lettre du 9 février 1650, NG. p. 233). Cette marque, indispensable à ceux pour qui "rien ne supplée à l'instruction qui leur arrive par les yeux et qui leur rappelle sans cesse que le curé n'est pas un homme ordinaire" (Pierrard, 1986, p. 434-435) n'est pas seulement "signalétique", elle manifeste la différence ontologique entre le prêtre et le fidèle. (C'est une différence fondamentale avec l'idéologie de la Réforme où "tout baptisé peut se vanter d'être consacré prêtre, evêque et pape, selon le mot de Luther – encore, concède-t-il, qu'il ne convienne pas à tout un chacun d'exercer pareille fonction".)

La lettre de Jean-François Mounier du 6 février 1655, fait le détail des effets propres au missionnaire.

"Pour les frères et prêtres, il serait à propos qu'on leur donnât dès Saint-Lazare à chacun un haut-de-chausses de toile pour le passage ; le pays n'est pas si chaud qu'on ne porte bien ici des soutanes et hauts-de-chausses de bonne serge de Londres. Ces autres petites étoffes et ces hauts-de-chausses de chamois ne valent rien du tout ; ici, après un tel voyage en mer, cela est tout gâté et perdu et ne dure pas deux jours honnêtement sans être tout déchiré. Des habits aussi pour nos frères, de bonne serge forte et de durée, est ce qu'il faut ici. Il n'y a que pour des chapeaux dont les plus légers sont les meilleurs (chacun deux chapeaux) [et] sont pour servir longtemps. Et à propos de chapeaux, ne pourrions-nous pas porter quelque petit bonnet rond ou carré en forme de toque aux longs voyages ? C'est tout ce qui incommode le plus en chemin que les grands chapeaux et pesants comme les nôtres, tant à cause des bois fréquents qu'il faut passer, que de la force du soleil qui incommode beaucoup, avec ces sortes de chapeaux. Qu'on ne craigne d'en apporter trop ici, non plus que de souliers ; on en retire bien son profit aussi bien que du linge" (id. p. 284).

"Voici quelques doutes : Je ne sais si nous devons permettre à nos frères coadjuteurs s'il nous en vient, d'aller pieds nus à la coutume des Français d'ici, qui ne portent ni bas ni souliers ni pourpoints ni chemises pour la plupart. Ne pourrons-nous pas aussi les laisser aller avec un haut-de-chausses et une chemise seulement s'ils le désirent ainsi, surtout dans les voyages qu'il y aura à faire pour ce que les habits sont bien incommodes et les bas et souliers ? Moi-même et M. Bourdaise avons marché pieds nus trente ou quarante fois qu'il nous a fallu aller d'ici à cinq grandes lieues sur le sable au bord de la mer dire la messe tous les dimanches au navire qui était mouillé à la rade d'ici, afin que la moitié des chrétiens qui étaient en cette île eussent part au saint Mystère. La grande quantité d'eau qu'on trouve à passer oblige aussi bien trop souvent à se chausser et déchausser et pour la soutane et soutanelle, nous ne sommes pas en la pensée de la quitter, quelque incommodité qu'elle apporte." (id. p. 285-6) "Voici ce qu'on mettra au coffre que chacun prêtre aura plus grand plutôt que plus petit. Ils le tiendront entre deux ponts où il pourra voir tous les jours, ce coffre pourra être un bancaire avec de bons pieds ou barres clouées dessous crainte de pourriture. […] 3 chemises, 3 caleçons […], 3 coiffes de nuit, 6 mouchoirs, 6 collets et 6 paires de chaussons, 2 paires de bas de toile noire et une paire d'étoffe pour les froideurs, une chemisette, une casaque de toile, le tout neuf et un bonnet de nuit […] (id. p. 288).

Au départ de l'escadre de la Haye pour l'Inde, le 12 août 1671, la colonie quasi abandonnée, le Père Roguet fait cet inventaire prospectif : "Nous en sommes à nos dernières soutanes, à nos derniers chapeaux ; nous n'avons ni bas, ni souliers ; enfin tout nous manque, excepté les manteaux qui ne s'usent pas aussi vite que les autres habits." (cité par Barassin, 1953, p. 102-103)

– Les vêtements liturgiques constituant le condensé de ces sacra différenciateurs. C'est ainsi que le comprend le chef malgache qui fit empoisonner le Père Étienne quand, par dérision et par défi envers ceux qui sont venus venger le missionnaire, il endosse sa soutane et son surplis, passe l'étole autour de son cou et se coiffe de son bonnet carré. (voir : page suivante)

La religion et la politique

Les missionnaires identifient le principal obstacle temporel à la conversion des indigènes : ceux-ci sont "vassalisés" par les "grands" (dits aussi "blancs") qui les tiennent en sujétion au moyen de la religion. Le Père Mariano avait déjà porté ce constat en 1616. "En ce qui concerne les résultats de notre mission, on peut affirmer, sans crainte de se tromper, qu'ils sont douteux, car il sera difficile de réussir auprès de gens aussi versatiles et adonnés d'une façon extravagante aux sortilèges, dans lesquels ils cherchent les causes déterminantes de tous leurs actes. Tout le monde dans le pays dépend du roi, qui, étant, ainsi que ses principaux vassaux, Maure, obéit aveuglément à ses faquis ou prêtres ; or, comme le crédit de ceux-ci et leurs profits disparaîtraient si le christianisme venait à se propager, il n'est pas douteux que nos Pères soient vivement combattus, dès qu'ils montreront la différence qui existe entre le christianisme et la religion des fakirs, et que les gens du peuple ne se sépareront pas de grands et des nobles" (Lettre du Père Luis Mariano, datée du 18 juin 1616 (sur les événements survenus dans l'Anosy) COACM, tome II, p. 158).

"Les Olompoutsi [Olon' fotsy] (car c'est ainsi que l'on appelle les Blancs de l'un et de l'autre sexe), écrit M. de V., portent les cheveux forts longs [...] Pour ce qui est des Noirs, [ils] ont les cheveux cotonnez" (M. de V. : Carpeau du Saussay, p. 249-50). "Les Blancs ne sont distinguez des Noirs, que par leur tein[t] et leur chevelure." (id. p. 250) "Au reste, précise M. de V., cette Nation est beaucoup plus éclairée que les Originaires ; ils savent lire et écrire en Hébreu" (id. p. 247). Cette sujétion est à la fois religieuse et politique. "Ces grands, expose Nacquart, disent que leurs esclaves sont incapables d'apprendre à servir Dieu et voudraient nous empêcher de les instruire, et les tenir dans l'ignorance, crainte qu'on ne vienne à découvrir leur malice." "Je crois que le respect humain et la crainte d'être mal avec les grands qu'il sert le fait différer" explique encore Nacquart à propos d'"un maître de village nommé Ramanore, après les Blancs un des plus riches et considérables du pays, qui avait autrefois assisté aux instructions à notre habitation après avoir expérimenté toutes les superstitions des Ombiasses sans aucun effet, [et qui] me fit prier d'entrer chez lui et d'obtenir de Dieu sa santé" (lettre du 5 février 1650, p. 224 et 222, NG. p. 218).

"Les grands, qui sont peu et descendent des mahométans, sont tout au contraire de ceux-ci. Ce sont eux qui les empêchent tant qu'ils peuvent d'embrasser la foi, pleins de superstitions par lesquelles ils trompent ces bonnes gens simples et religieux à faire ce qu'ils désirent. Ils les nourrissent comme des chiens, ne leur donnant pas les os à ronger dans la main, mais les jettent à terre et [ceux-ci] n'oseraient passer devant eux, qu'ils ne fléchissent les genoux et ne se courbent jusqu'en terre. Il faut qu'ils servent de chevaux à ces autres ; car ces pauvres Nègres portent les Blancs sur leurs épaules comme sur une civière." (Bourdaise, lettre du 8 février 1655, NG. p. 307)

Ces "mahométans" immigrants ("une centaine de Blancs [qui] nuisent beaucoup par leur avarice, ambition et superstition", écrit Bourdaise - lettre du 6 février 1655, NG. p. 279) dont Flacourt fait remonter l'arrivée à cent cinquante ans. Ces immigrants établissent une "féodalité" fondée sur une préémience religieuse, l'égorgement rituel (le sombily) et entretiennent les "Nègres" soumis, les "maires de village", dans une incapacité juridique constitutionnelle : les fils peuvent succéder mais non hériter du père. Cette dernière observation, répétée, articulée avec l'impôt religieux constitué par le sombily, heurte les évidences patrimoniales (et religieuses) des colons. "Les Blancs, écrit Nacquart, partout où ils sont les maîtres, se sont réservé le droit de couper la gorge aux animaux qu'on veut manger, en sorte qu'il n'est pas permis à un Nègre de couper la gorge à ses propres bêtes. Ces égorgeurs sont pour l'ordinaire des ombiasses qui ont une portion de l'animal occis et ne prennent pas la moindre [dans son Dictionnaire, Flacourt donne Voulihene pour "tribut d'allégeance", soit, littéralement, "le derrière de la viande"]. [Dans] les lieux où les Nègres sont demeurés maîtres, les Blancs n'oseraient non plus égorger les animaux."

"Cette coutume est une invention pour empêcher le larcin et pour faire que les grands aient plus de bétail après la mort de leurs sujets, car ils prennent tout, sans rien laisser aux enfants de celui qui a travaillé toute sa vie à amasser quelque chose. L'artifice duquel se servent les grands pour tenir les petits toujours sujets est qu'ils se sont saisis des meilleures terres, où ils sèment leur riz, légumes et autres victuailles et leur ôtent de plus en plus les possessions qui leur restent, afin de les appauvrir et les obliger d'avoir recours à leurs magasins, qui sont bien garnis" (Nacquart, lettre du 5 février 1650, NG. p. 214). "Et encore que les Blancs se soient, ou par industrie, ou par force, rendus maîtres il ne faut que subsister ici et maintenir les Noirs dans la jouissance de leurs biens et acquis pour détruire toute la puissance des grands, qui à la vérité ne sont riches qu'aux dépens des enfants, frustrés du bien de leur père ; encore font-ils des avances de bêtes aux maires des villages, dont ils prennent le profit après leur mort, en retirant tout ce qu'ils trouvent au défunt" (Nacquart, lettre du 5 février 1650, NG. p. 242).

Flacourt fera le même constat d'une féodalité légitimée par la naissance et la captation : "Toutes ces provinces sont gouvernées par plusieurs Tyranneaux qui ont empiété l'autorité, par ruse et par force, dont les enfants succèdent aux pères et tiennent ainsi les habitants sujets sous le joug de la servitude" (op. cit. p. 127). "Car en ce pays un homme ne peut jamais être plus relevé que ce qu'il est à sa naissance, quelque richesse qu'il ait pu acquérir par son industrie ou ménage, et c'est son Maître qui hérite après sa mort, et non ses enfants (id. p.109). Les immigrants islamisés se sont imposés en faisant alliance avec les autochtones. "Ils se sont saisis des meilleures terres" en épousant les filles des tompontany (maîtres du sol), puis, appliquant une endogamie successorale une fois intronisés, ont assis leur domination par le privilège de l'abattage, la perception du fahenze (tribut du dixième de la récolte) et par ce singulier droit d'aubaine en vertu duquel l'étranger ("aubain" : latin alibi) est fondé à capter les biens de l'autochtone à son décès.

Concernant le sombily, Le Gentil, de passage à Fort-Dauphin, fera le constat suivant : "Les habitans de Madagascar sont très-carnaciers ; malgré cela, ils ne peuvent pas manger beaucoup de viande ; sur-tout au Fort-Dauphin, parce que personne, hormis le Roi et les Chefs, n'a la permission de tuer ni poule, ni bœufs. Je trouvai très-singulier de me voir dans un pays où les Rois, les Chefs ou Seigneurs des villages, étoient les seuls bouchers de l'État ; ce sont eux en effet qui mettent le couteau dans la gorge de la bête ; le peuple ne mange de la viande au Fort-Dauphin, que quand ceux-là leur en donnent, ou que quelque Blanc (Européen) leur en tue" (Voyage dans les mers de l'Inde, tome second, 1781, p. 548-549, nous soulignons). C'est l'ady sombily, la "guerre pour l'abattage des bœufs", qui mettra fin à la féodalité Antemoro à la fin du XIXe siècle. (voir : Zafimahavita, contribution à l’ethnographie d’un village du sud-est malgache : sur le “choc des cultures”)

Les missionnaires, ainsi qu'ils l'expriment à plusieurs reprises, se trouvent donc confrontés à des croyances religieuses, soutenues par les grands, qu'il est d'autant plus difficile de combattre qu'elles justifient la hiérarchie sociale. "La plus grande difficulté sera à convertir ces superbes, qui sont incapables de raisonnement ; car il n'y a aucune science en ce pays ; et la coutume et l'intérêt temporel l'emportent par-dessus la raison ; de quoi néanmoins nous ne devons pas nous étonner en des personnes qui n'ont encore qu'une étincelle de connaissance, vu qu'il s'en trouve en Europe des parfaitement éclairés qui expérimentent les mêmes difficultés à se retirer du vice" (Nacquart, lettre du 5 février 1650, NG. p. 230). Difficulté spécifique de la croyance chrétienne : son royaume n'est (apparemment) pas de ce monde... "Je les entretins de la grandeur de Dieu et leur expliquai ses commandements, leur disant qu'ils n'étaient pas de même que ceux des rois, puisque ce n'était pas pour leur demander de leurs biens, mais, au contraire, pour leur en donner d'autres plus précieux, comme sont un bon esprit et la vie éternelle dans le ciel" (Bourdaise, lettre du 19 février 1657, NG. p. 372).

Avec le savoir "mahométan" des scribes et l'usage ésotérique des Sorabe, voyageurs et missionnaires relèvent l'existence d'une religion naturelle caractérisée par un manichéisme qui place le Diable avant Dieu : "Toutefois en plusieurs endroits, comme ils ne connaissent ni Dieu, ni le diable, que de nom, ils donnent la préférence au diable dans les sacrifices, lui donnant la première part", explique Nacquart. 'Voilà disent-ils, voilà pour Andian Rabilo, c'est-à-dire pour Monseigneur le diable; et cette autre part est pour Zanahary, c'est-à-dire Dieu'. Je n'en sais pas la raison sinon qu'ils craignent plus l'un que l'autre, à cause qu'il se trouve parmi eux des possédés, ou au moins battus, se disent-ils, par Zachare et Drimi, qui sont en ce pays des noms de diables" (Nacquart, lettre du 5 février 1650, NG. p. 208). M. de V. dans le chapitre XXIX de l'ouvrage publié par Carpeau de Saussay expose : "...je lui demandai pourquoi ils avoient fait deux parts, l'une pour Diambiliche, et l'autre pour Zanhar : il me dit qu'ils ne faisoient jamais de Sacrifice, où l'un et l'autre n'eussent les premieres part ; mais, repris-je, d'où vient partage-t'on le Diable avant Dieu ; car Diambiliche signifie, Monseigneur le Diable ; et Zanhar veut dire, Dieu : j'appris par sa réponse que le Diable étant capable de faire bien du mal, ils avoient interêt à le ménager ; mais que Dieu n'etoit pas si difficile à contenter. Je conclus par consequent que le culte qu'ils rendoient à l'un étoit forcé, et que celui qu'ils rendoient à Dieu étoit naturel." "Bien des gens prétendent que le Diable est fort familer parmi eux, qu'il les bat et le tirannise beaucoup. En effet, je leur ai entendu plusieurs fois faire d'horribles cris, et des contorsions presque surnaturelles" (Carpeau, p. 263-264). Flacourt compare cette conception à la croyance de "cette pauvre femme qui présentait une chandelle allumée à l'image de St Michel et l'autre au diable, qui est peint sous ses pieds" (Histoire, 2007, p. 107).

Comment les missionnaires enseignent-ils la doctrine chrétienne ?

Cette représentation de la religion par l'opposition du Diable et de Dieu est sans doute universelle – quand bien même elle admet plusieurs solutions – et elle se prête à l'image. "Je rapporterai seulement ce qui se passa en quelques rencontres particulières. À la fin du mois de novembre, j'allai visiter les villages qui sont au-delà de Fanshere [Fanjahira]. J'avais porté une grande image du jugement final et du paradis et de l'enfer. À chaque village, je leur criais que j'étais venu afin que leurs yeux vissent et que leurs oreilles entendissent les choses de leur salut. Après leur avoir expliqué ce qu'il fallait croire et les commandements de Dieu, je leur montrai les demeures de l'éternité et les pressai de choisir le haut ou le bas, l'enfer ou le paradis. Ils s'écriaient : Tsiary aminy Rabilo ; aminy lanahal tiako andeha (c'est-à-dire je n'ai garde de choisir d'aller avec le diable ; c'est avec Dieu que je veux demeurer). Ils se disaient que leurs Ombiasses ne leur parlaient point de Dieu et ne visitaient que par intérêt et pour les tromper; et que moi je les enseignais gratis. Ils admiraient comme on avait pu faire des figures sur le papier. Ayant entend parler du péché de nos premiers parents, les uns leur donnaient des malédictions et disaient : 'Oh ! que c'eût été une belle chose de demeurer comme Dieu nous avait créés, sans avoir besoin de travailler, ni être sujets aux maux de cette vie, ni à la mort !' D'autres s'en prenaient au diable, disant que, s'ils l'eussent attrapé, ils l'eussent brûlé. Quand quelqu'un arrivait tard et que l'image étai pliée, ils lui disaient : 'Ah ! tu n'as pas vu la richesse'. Et il fallait la déplier et expliquer derechef" (Nacquart, letttre du 5 février 1650, NG. p. 228).

Si l'on se rapporte au bilan, cité plus haut, du supérieur de la congrégation, dressé en 1671, on peut se poser la question de la conversion. Comment expliquer "la nécessité du mystère de l'Incarnation, qui nous fait naître un second homme parfait, après la corruption du premier, pour nous réformer et redresser sur lui", conformément à l'instruction que Vincent de Paul donnait à ses "enfants" en 1648 (lettre à Charles Nacquart, citée par NG. p. 174) ? Sans doute la langue constitue-t-elle un obstacle et "les interprètes ne sont jamais si bien que soi-même. Ils parlent, mais ils ne touchent pas le cœur" (Bourdaise, lettre du 8 février 1655, NG. p. 308). Toussaint Bourdaise, dès son arrivée à Fort-Dauphin en 1654, sans missionnaire depuis trois ans, s'enquiert du bagage chrétien des premiers habitants qu'il rencontre : "Je leur demandais s'ils avaient vu M. Nacquart et s'ils avaient appris à prier Dieu. L'un me disait que oui et faisait la bénédiction ; l'autre disait un mot de Pater ; un autre que Dieu était bon ; l'autre enfin que son cœur désirait à prier…" (id. NG. p. 303-4) "Les parents n'ont point de répugnance qu'on baptise leurs enfants, croyant que cela leur conserve la santé", écrit Nacquart (Journal de Nacquart, Mémoires, IX, p. 119) Comment les indigènes distinguent-ils le sacabire (l'homme de prière) de l'ombiasy ? Les lazaristes ont laissé un catéchisme, dont il font état à plusieurs reprises dans leur correspondance et qui a été publié par Flacourt en 1657. Ce document montre la difficulté à traduire en malgache les notions doctrinales de base : on peut ainsi douter que les expressions pour traduire la virginité de Marie (Ramariama miholé) ou la chasteté (fiholé), termes qui désignent l'imperfection ou l'incomplétude, soient en mesure de transmettre le sens théologique adéquat. (Sur la finalité de cette doctrine voir : Note sur le destin marial du prêtre : l'ascèse terrestre de l'homme de Dieu)

La Visitation à la chapelle des Lazaristes de Paris, attribuée au Frère François (André Jean, 1662-1753)

Et c'est presque naturellement que ce catéchisme traduit le terme "chrétien" par vazaha ; ainsi dans cette classification phénotypique : vazahan abi na foutchi na mainti ("tous les chrétiens, les blancs et les noirs..." - p. 63), confirmant la remarque de François Cauche : "Ils appellent le Chrétien Vaza, c'est-à-dire très-blanc." (op. cit. p. 122). Quant aux "mystères" du dogme, ils résistent, de fait (et de droit) à la traduction : "Nous luy parlasmes de Jesus Christ Fils de Dieu incarné [...] il respondit que Dieu n'avoit point de fils, et qu'il estoit seul [...] mais il n'y avoit personne entre les Interpretes capable d'expliquer le Mystère de la Trinité ; comme j'espere qu'on le pourra avec le temps, s'accommodant aux comparaisons et façons de parler de ce pais." (Nacquart, lettre du 5 février 1650, NG. p. 221-222). L'observance de la "coutume de l'Église", c'est à l'égard des colons qu'elle s'applique naturellement.

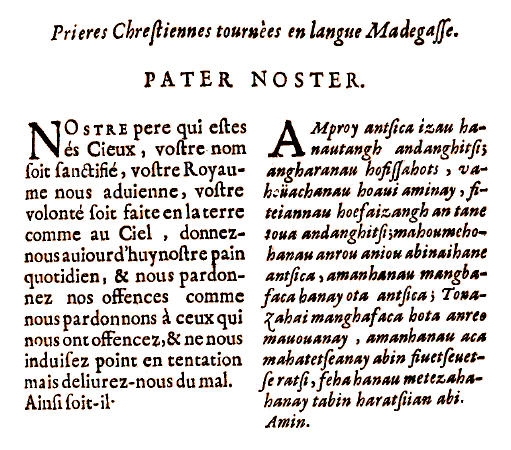

Histoire de Flacourt, 197 : "Prieres Chrestiennes tournées en langue Madegasse"

Charles Nacquart explique ainsi les moyens qu'il a mis en œuvre pour le respect du jeûne (il n'y a "nulle nécessité de manger de la chair plus souvent qu'en carnaval", selon l'expression de Claude Dufour, dans une lettre de juillet 1656, NG. p. 502) : "J'ai bien acheté six vaches, qui me coûtent un écu la pièce environ, et quelques volailles pour avoir des œufs le vendredi et samedi, avec un peu de lait, pour n'être point obligé de manger de la viande, comme l'on en mange presque toujours et le carême aussi, non seulement à la table du gouverneur, mais de tous les Français, qui vivent en cela comme huguenots, faute de soin d'avoir du poisson et autres choses que des personnes pieuses auraient facilement et dont la plupart ne font aucune conscience, quoique je leur aie fait entendre souvent que je ne donnais dispense qu'à ceux qui étaient infirmes, ou qui, ayant fait leur possible d'y pourvoir, n'auraient pu, ou enfin à ceux qui auraient une légitime excuse devant Dieu en leur conscience. Je suis contraint de laisser tout aller après n'y avoir pu remédier, car les particuliers me renvoient tous au chef, à qui, quand j'en ai parlé, j'en ai été querellé [… ] (lettre du 9 février 1650, NG. p. 242, nos italiques). Mousnier demande "si nous devons manger de la graisse d'une loupe qui vient sur les épaules des bœufs en ce pays, au lieu de beurre et huile […] et au carême si nous devons manger des œufs, car de poisson rarement en peut-on avoir […] [car] on vit ici comme s'il n'y avait point de jours maigres ; et il est bien difficile de faire autrement" (lettre du 6 février 1655, p. 286). Nacquart s'élève aussi contre le non-respect des jours chômés (qui marquent la primauté du sacré sur l'activité profane) : "Quand on travaille ici les dimanches et fêtes sans permission et avant la messe, j'ai averti qu'il fallait suivre la coutume de l'Église, qui est de ne le faire sans nécessité, sans dispense et après la messe" (lettre du 9 février 1650, NG. p.234).

L'essentiel du message chrétien tient dans l'enseignement de la réserve sexuelle – dont la monogamie est l'expression sociale

"Le vice général du pays est la luxure."

Charles Nacquart, 5 février 1650 (NG, p. 214)

"S'il vient faute de nous, adieu la religion !"

Nicolas Étienne, (cité par Froidevaux, p. 162)

La question est de savoir si la pauvreté de l'enseignement doctrinal des lazaristes tient à la pauvreté du lexique du missionnaire ("sitôt que nous avons pu bégayer, nous avons commencé à instruire les infidèles" - Nacquart, le 5 février 1650, NG. p. 51) et à la rusticité conceptuelle alléguée de l'indigène : "ils n'ont aucune religion" : "Voilà pourquoi il nous fallut avec beaucoup de peine assembler les interprètes, qui se trouvaient bien empêchés à trouver des mots pour expliquer notre foi en un pays où on ne parle point de religion" (Nacquart, id., ibid.). ("Après avoir pris beaucoup de peine à exprimer les choses de la religion dans un pays sans religion..." - "Journal de M. Nacquart", Mémoires, p. 118.) Il est un domaine, en effet, où le christianisme déploie un enseignement intelligible par tous, et qui s'adresse aux indigènes comme aux colons, c'est celui de la sexualité. Une des principales fonctions de la mission paraît être l'enseignement de la réserve sexuelle et l'imposition (ainsi que le contrôle) de la monogamie. Que signifie cet intérêt pour la sexualité ?

L'œil missionnaire met la "crainte de Dieu" dans toute expression de la sexualité. "Après le décès du P. Bourdaise, écrit Froidevaux, bon nombre de colons en étaient venus 'à un tel point, non seulement d'entretenir plusieurs femmes et de jouir de celles des grands du pays, mais jusqu'à idolâtrer et suivre entièrement toutes les coutumes et superstitions diaboliques'" (op. cit. p. 161). La description de la sexualité malgache par les lazaristes est marquée par un constat récurrent de licence généralisée et ce, dès la petite enfance : "Une chose horrible et exécrable, écrit Toussaint Bourdaise, est que les pères et mères, parents et autres font commettre le péché aux petits enfants dès leur plus bas âge, qui est ce qui leur donne cette inclination et habitude si pernicieuse. Vous verrez de petites filles de l'âge de quatre, cinq et six ans pécher... ; et c'est en cet âge qu'elles sont les plus effrontées et qu'elles savent le plus de mal... Je ne crois pas que l'on puisse trouver un enfant au-dessus de trois ans sans être corrompu ; ce qui fait voir qu'il faudra beaucoup travailler pour guérir cette plaie. Quelques-unes comment pourtant à ouvrir les yeux et à connaître la grandeur de ce mal, et les pères mères qui prostituaient leurs enfants ont honte de cette infamie. Je prie Notre Seigneur, qui est le vin qui germe les vierges, qu'il donne la pureté à ces pauvres gens et qu'il détruise ce monstre, qui est le plus grand mal du pays" (Bourdaise, lettre du 10 janvier 1656, NG. p. 321-2).

"Je pris aussi avec moi trois petits garçons des Français avec deux fils du roi de Manamboule [Manambolo], tous cinq âgés d'environ deux ans, qui est l'âge auquel on peut s'assurer de trouver et de conserver en eux l'innocence, principalement au fait de la chasteté, qui est ici rare au-delà de ce qu'on peut dire ; de quoi il ne faut pas s'étonner, puisque, comme vous avez pu savoir par notre précédente relation, les pères et les mères n'attendent pas ici que leurs enfants de l'un et l'autre sexe aient l'usage de raison pour leur apprendre comment on peut perdre la pureté, et, qui pis est, les y excitent eux-mêmes ; chose bien déplorable et qui fait bien voir la grande nécessité qu'a ce pauvre peuple d'être instruit." (Bourdaise, lettre du 19 février1657, NG. p. 365)

Au chapitre "Mœurs des habitants, vertus et vices", Flacourt écrit : "La crainte de Dieu n'est aucunement connue de cette nation qui ne vit que selon la loi naturelle et bestiale. Les petits garçons et les petites filles se jouent en présence de leurs parents qui s'en rient et qui même les incitent à cela. Quelquefois les petits garçons commettent certaines dissolutions avec des veaux et cabris en présence de leurs parents sans en avoir honte." (Histoire, p. 180) (Leguével de Lacombe, dans son Voyage à Madagascar et aux îles Comores, rapporte une coutume justifiant une expression péjorative qualifiant les Antemoro de manabadi-aombé - 1840, p. 228-229.)

Le constat de l'"impudicité" de la femme malgache n'est pas propre au missionnaire. Voici, par exemple, ce qu'en écrit Du Bois : "[Les] Habitants sont pour la plus grande partie mariez à des femmes Originaires de cette Isle, la trop grande chaleur de ces femmes avance souvent la mort de leurs maris ; et il est tres-dangereux aux Europeans de s'adonner à la volupté avec les femmes de cette Isle, à cause de leur grande chaleur" (1674, p.153-154). Les instructions sanitaires des syndics de la Compagnie des Indes Orientales recommandent aux Français qui partent pour Madagascar de se garder de "s'adonner aux femmes du païs qui sont faciles et extrêmement lubriques, et qui donnent le mal vénérien qui le plus souvent devient incurable" (cité par Pauliat, 1886, p. 149).

Dans les sociétés traditionnelles, où la sexualité est comprise comme une expression de la puissance vitale, l'éducation est attentive à l'éveil et à la manifestation de cette conformité à la nature. Il n'est pas besoin de faire état de populations où les organes sexuels font l'objet, dès la petite enfance, de déformations esthétiques pour souligner cette réalité (e. g. l'allongement des nymphes chez les Luba : Dessin du dessein : esquisse d’une représentation spatiale de la royauté sacrée). De la coutume malgache des Hauts Plateaux, Jean Paulhan, qui séjourna à Madagascar de 1908 à 1910, rapporte : "À la campagne, les vieilles femmes font asseoir l'un à côté de l'autre les gosses et les gosselines et leur apprennent à se caresser. Elles sont joyeuses si l'un des enfants comprend plus vite, devine le mouvement agréable" (Paulhan, 1970, p. 52).

"Je ne sais que vous dire des filles pour la conduite desquelles il faudrait quelques vertueuses veuves ou filles de France pour en avoir soin, écrit Nacquart ; mais ce serait encore un embarras pour nous, car vous savez l'importunité de ce sexe. Des sœurs de la Charité bien fondées en vertu seraient propres, mais il ne faudrait pas qu'elles demeurassent avec nous, ne crederentur uxores sacerdotum, ["afin qu'on ne les prenne pour les femmes des prêtres"] par ces peuples soupçonneux et par les Français. Mais c'est une chose bien nécessaire d'instruire et de contribuer à réprimer le libertinage de la luxure en donnant de la pudeur aux filles, qui partout sont effrontées, dès leur jeunesse, autant ou plus que les petits garçons. Et de cette jeunesse l'on ferait des mariages honnêtes, dont les enfants seraient encore meilleurs chrétiens que leurs pères car il faudra faire ici comme l'on fait pour réformer une communauté ; on tirera ce qu'on pourra des vieux, mais ce seront les enfants qui instruiront leurs pères et qui réformeront le pays" (Nacquart, lettre du 9 février 1650, NG., p. 237).

"La fille d'un très bon Nègre, et lequel veut être baptisé, s'en vint chez nous me dit : "Mon cœur est fâché; tu ne me baptises pas ; tu vois que je sais prier Dieu". Je lui fis réponse que je le souhaitais, mais que j'avais peur qu'elle ne fît comme celles qui avaient été mariées du temps de M. Nacquart, et qu'après elle ne songeât plus à Dieu ou qu'elle ne fût débauchée. Elle repart aussitôt "Ne dis pas cela, toi, car je ne veux pas être mariée, ni aller avec les hommes". Je la fis mettre à genoux devant ses compagnes et promettre qu'elle ne croit qu'en Dieu et qu'elle le prierait et ne porterait plus d'olis ; ce qu'elle promit bonne grâce." (Bourdaise, lettre du 10 janvier 1656, NG. p. 322) Flacourt dira de Nacquart qu'"il a été de nous tous fort regretté, d'autant qu'à son imitation beaucoup de Français tâchaient de bien vivre, qui depuis, faute d'instruction, se sont laissés aller au vice commun en ce payx, qui est celui de la chair." (cité dans les Mémoires, IX, p. 137)

"J'ai baptisé, ces jours passés, une muette âgée de quelque dix-huit ans. Elle venait incessamment chez nous, je lui montrais des images et tâchais de lui faire concevoir notre religion. Elle connaissait par ces figures qu'il y avait un grand Roandrie ; et lui montrant l'enfer avec les démons, elle me fit signe que c'étaient les voleurs et ceux qui tuent et les méchants qui y allaient. On lui fit aussi entendre qu'il ne fallait pas que les filles eussent la compagnie des hommes et qu'elle serait belle comme le portrait des anges qu'elle voyait. Certes, elle est à édification à tout le monde ; elle ne manque de venir soir et matin aux prières avec les autres, prend de l'eau bénite, fait le signe de la croix, se met à genoux avec tant de modestie qu'elle ne lève jamais les yeux. Je crois que c'est une âme fort agréable à Dieu. (Bourdaise, lettre du 10 janvier 1656, NG. p. 320)

"Elle me pria de la guérir ; je lui dis que la maladie de son âme était plus grande que celle de son corps et que c'était celle-là qu'il fallait guérir la première, c'est-à-dire qu'il fallait être baptisé pour être ami de Dieu, qui pouvait tout. Elle me dit qu'elle le voulait bien, pourvu que son mari n'eût qu'elle de femme, car il en a deux; et ce qui est plus détestable et ce qui me frappa le cœur jusqu'au vif, c'est que la principale leçon qu'ils enseignent, lui et sa femme, à leurs enfants étant encore tout petits, est celle dont j'ai fait mention ci-dessus, à savoir de les dresser et exercer à commettre la déshonnêteté. Je n'ose dire le reste. Oh ! invention diabolique! Ces crimes énormes n'ont pourtant pas empêché que la bonté divine n'ait fait la grâce à l'une de leurs filles d'être baptisée et ensuite d'être mariée à un Français." (Bourdaise, lettre du 19 février 1657, NG. p. 378)

Étienne, dans une présentation de l'évangélisation de Bourdaise, voit dans le redressement des mœurs locales une tâche encore plus difficile que l'abandon des superstitions. "Mais les véritables causes de leur persévérance dans leur infidélité, étaient la luxure et l'attachement à leurs Olis. Le premier obstacle sera difficilement écarté, sans une grâce toute spéciale du Seigneur. Le second pourra présenter moins d 'obstacles, parce que les Blancs qui empêchaient les Nègres de renoncer à leurs superstitions et d'embrasser notre sainte Religion, ont été massacrés pour la plupart." (Mémoires, IX, p. 346)

La monogamie